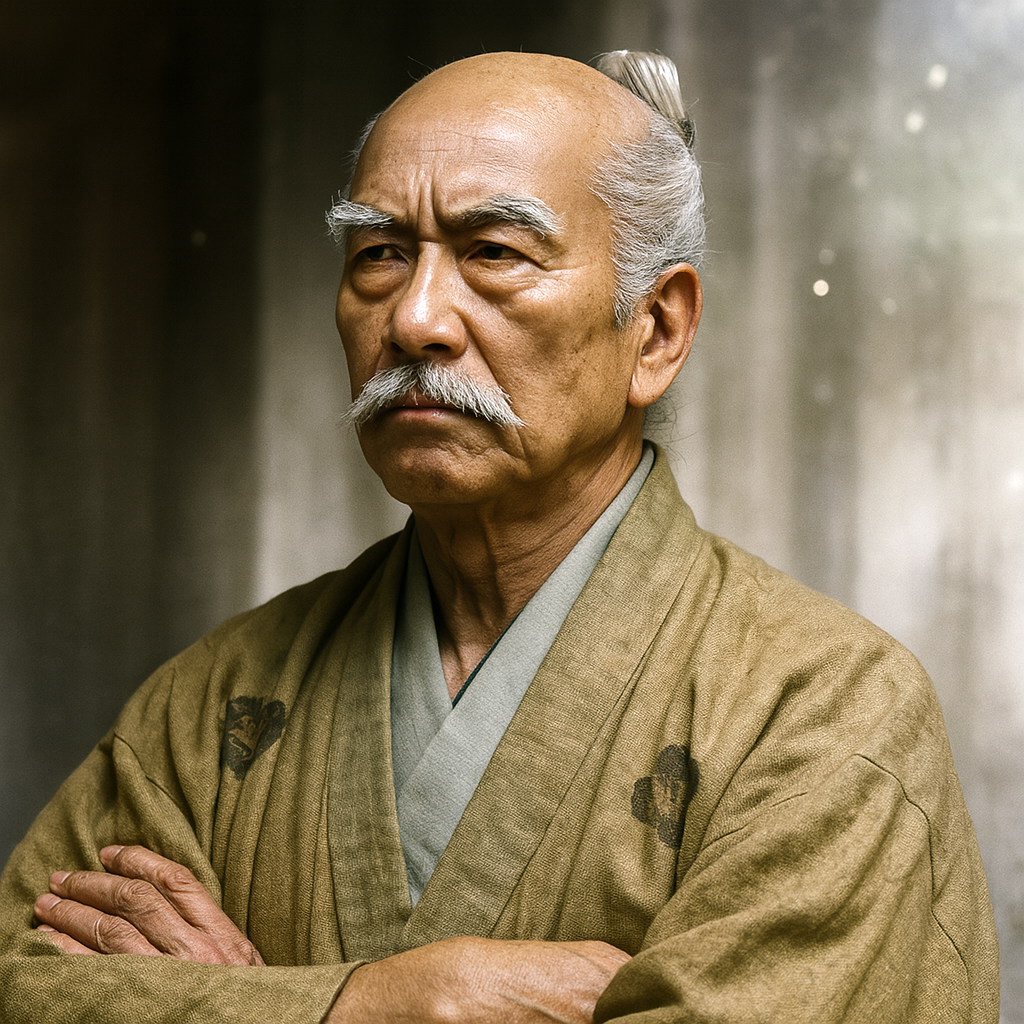

浦上国秀

浦上国秀は戦国時代の浦上氏庶流。幼主・政宗の後見人として実権を握り、富田松山城主として活動。兄弟対立で権勢を失うも、晩年は摂津で活動した。

戦国武将・浦上国秀に関する調査報告

1. はじめに

浦上国秀は、戦国時代の備前国(現在の岡山県南東部)を中心に活動した浦上氏の一族であり、同氏の興亡に深く関わった人物である。しかしながら、その生涯や具体的な事績については断片的な情報が多く、特に生没年に関しては不明な点が残されている 1 。本報告書は、現存する史料や研究成果に基づき、浦上国秀の出自、浦上宗家内での役割、そして歴史的位置づけを多角的に明らかにすることを目的とする。浦上氏は、主家であった赤松氏の衰退に乗じて勢力を拡大し、戦国大名化を目指したが、内紛や宇喜多直家の台頭などにより、その野望は潰えることとなる。国秀は、この浦上氏が大きく揺れ動いた激動の時代において、重要な役割を果たした可能性を秘めているが、その全体像を掴むことは容易ではない。本報告書では、限られた史料の批判的検討を通じて、可能な限りその実像に迫ることを試みる。

2. 浦上国秀の出自と家系

浦上国秀の出自については、浦上氏の庶流であったとされている 2 。浦上氏は、本姓を紀氏と伝え、播磨国揖西郡浦上荘(現在の兵庫県たつの市周辺)を本貫地とする一族であった 3 。南北朝時代以降、播磨・備前・美作の守護であった赤松氏の被官として頭角を現し、室町時代には備前守護代などを歴任するまでに成長した 3 。庶流という立場は、宗家の動向に大きく左右される一方で、独自の勢力を保持し、時には宗家の運命を左右するほどの力を持つこともあり得た。

国秀の具体的な父祖関係については諸説が存在する。『紀姓堀田系図』では浦上国宗の子とされているが、他の伝承では浦上則宗(室町後期の浦上氏隆盛の祖)の子、あるいは弟、または浦上則国(則宗の弟で福岡城を守った)の一族とも伝えられている 2 。しかし、これらの系図や記録の多くは後年に編纂されたものであり、必ずしも同時代の良質な史料に基づいているとは言い難い。また、浦上政宗・宗景兄弟(浦上村宗の子)の弟に位置付ける書籍も存在するが、国秀の活動時期や事績から判断すると、彼らよりも年長者であることは明らかであり、この説は誤りとされている 2 。

複数の父祖説が存在する背景には、国秀の出自が当時から必ずしも明確でなかった可能性や、後世の系図編纂において各々の家系が自らにとって都合の良いように国秀を位置づけようとした意図が働いた可能性が考えられる。

近年、有力視されているのは、国秀が名乗った官途「近江守」の継承関係に着目した説である。この説では、浦上宗助(則宗の子または甥で、備前守護代)の子、すなわち浦上村宗(宗助の子で、赤松義村を排除し権勢を誇った)の弟であると位置づけられている 2 。官途を手がかりとするこのアプローチは、具体的な官職の継承という観点から考察しており、他の伝承に基づく説よりも実証的な側面を持つと言える。

国秀が「近江守」を名乗っていたことは、天文13年(1544年)付の「浦上近江守国秀返書」といった史料からも確認できる 2 。戦国時代において官途は単なる称号ではなく、武家の格式や家格を示す重要な要素であった。「近江守」という官途を誰から継承し、あるいは自称したのかは、国秀の浦上氏内での地位や、外部勢力との関係性を考察する上で重要な手がかりとなる。もし宗助の子とする説が正しければ、宗助の系統が「近江守」を世襲する家柄であった可能性も考えられ、それは浦上氏の特定の系統が持つ一種の特権やアイデンティティを示していたのかもしれない。

以下に、浦上国秀の主要情報を概略として表にまとめる。

表1: 浦上国秀の主要情報概略

|

項目 |

内容 |

|

氏名 |

浦上 国秀(うらがみ くにひで) |

|

時代 |

戦国時代 |

|

生誕 |

不明 1 |

|

死没 |

不明 1 |

|

官位 |

近江守 2 |

|

主君 |

浦上村宗 → 浦上政宗 2 |

|

氏族 |

浦上氏(庶流) 2 |

|

父 |

浦上則宗説、浦上国宗説、浦上宗助説など諸説あり 2 |

|

子 |

左近、国明、三郎右衛門 2 |

|

主な居城 |

富田松山城(とだまつやまじょう) 1 |

この表は、国秀に関する基本的な情報を集約したものであり、以降の詳細な記述を理解する上での前提となる。特に生没年が不明であることや、出自に諸説が存在することは、この人物の研究の難しさを示している。

3. 浦上村宗死後の国秀の役割

享禄4年(1531年)、浦上氏の当主であった浦上村宗は、細川高国方として参戦した摂津国での大物崩れの戦いにおいて戦死した 1 。村宗の死により、嫡男であった虎満丸(後の浦上政宗)が家督を継承したが、この時、虎満丸はまだ幼少であった 2 。当主の若年での戦死は、一族にとって存亡に関わる最大の危機の一つであり、内部の混乱や外部勢力の介入を招きかねない状況であった。

この危機的状況において、浦上氏一族であった浦上国秀が虎満丸の後見人として登場する 2 。国秀が後見人という重要な役割を担うことになった背景には、単に一族の年長者であったというだけでなく、混乱を収拾し、幼主を支えるだけの実力や人望、あるいは浦上家中における一定の政治的影響力を持っていたことが強く示唆される。彼の出自が庶流であったとしても、この時点で浦上家中で無視できない存在であったことの証左と言えよう。

国秀は、単なる後見人に留まらず、実質的な当主代行として浦上家の権力を掌握していたと考えられる。その証左として、村宗の死からわずか数ヶ月後の享禄4年(1531年)10月28日には、国秀が中村助三郎に対し、前年の依藤城攻めで柳本賢治暗殺に功績があったことへの恩賞として、村宗に代わって播磨国揖東郡佐々村(現在の兵庫県たつの市)に兵粮料所を宛がう内容の文書を発給していることが確認されている 2 。これは、国秀が村宗の死後間もなく、当主に相当する権限を行使し、浦上家の軍事・経済両面にわたる支配を継承していたことを示している 2 。

さらに、村宗の死から約10年間、すなわち虎満丸が成長して政務を執り始める天文7年(1538年)頃まで、浦上氏が発給した公的文書のほとんどが国秀の署名(花押)によるものであったとされている 2 。文書の発給権は、当時の権力構造において極めて重要な意味を持ち、領国支配の実権を握っていることの証明であった。国秀が自身の名で広範囲にわたり、かつ長期間にわたって文書を発給していた事実は、彼が単なる「補佐役」ではなく、事実上の最高権力者として浦上家の内外に君臨していたことを物語っている。備前国の有力寺院である西大寺に宛てた国秀の下知状も現存しており 1 、彼の支配が広範囲に及んでいた可能性を示唆している。この長期間にわたる「当主代行」としての経験と権力基盤は、後の政宗成人後の彼の立場や、政宗の弟である宗景との関係にも少なからず影響を与えた可能性がある。

4. 浦上政宗の重臣としての国秀

幼主であった浦上政宗(虎満丸)が成長し、親政を開始すると、浦上国秀の立場も後見人から変化する。国秀は、島村盛貫(島村弾正とも、政宗の有力家臣)、角田佐家(つのだすけいえ、浦上氏の奉行人を務めた)と共に、政宗を補佐する三奉行の一員となったとされている 2 。後見人から奉行へと立場は変わったものの、依然として政権の中枢に身を置いていたことは、国秀の影響力が政宗成人後も維持されていたことを示している。三奉行という体制は、集団指導体制への移行を意味するかもしれないが、その一角を占めることで、国秀は引き続き浦上家の意思決定に深く関与していたと考えられる。天文19年(1550年)以降も、国秀は重臣として権勢を振るい、この頃に発給された様々な文書に島村盛貫らと共に連署していることが確認されており 2 、重要な政策決定に関与し続けていたことが窺える。連署という形式は、奉行間の協力関係を示すと同時に、相互牽制の機能も果たしていた可能性も考えられる。

浦上国秀の活動拠点として重要なのが、富田松山城(とだまつやまじょう、現在の岡山県備前市)である。国秀はこの城の城主であったと伝えられている 1 。富田松山城は、備前国和気郡に位置し、眼下に片上湾(かたかみわん)を望む天然の要害であった 6 。この地は、水運の拠点である片上港にも近く、経済的・軍事的に重要な場所であったと考えられる。

『和気郡史』によれば、国秀は浦上宗景(政宗の弟)が備前天神山城(わけぐんてんじんやまじょう)を築いて独立した際に、自身もこの富田松山城に来て増改築を施し、本格的な城郭にしたとされている 1 。また、片上地区が政治的に重要な拠点であったため、浦上氏の主流、あるいはそれに準じる有力者がこの城を守っていた可能性が強いと考察されており、国秀が宗景に次ぐ三男(この場合、村宗の子として政宗、宗景、国秀の順を想定か)と見るのが自然であるとの見解も示されているが、前述の通り国秀の系譜には諸説あるため、この兄弟順は確定ではない 1 。

国秀が片上地区の支配に深く関与していたことは、史料からも裏付けられる。例えば、国秀が自身の居城(文書中では「当構(とうかまえ)」と表現)へ兵糧を搬入するために、人足と船を用意するよう備前国西大寺の有力者であった山口氏に命じた文書(速水氏所蔵文書)や、富田松山城の城下にあったと考えられる片上年寄中や真光寺といった町衆・寺院に宛てて国秀が発給した文書(来住家所蔵文書・黄薇古簡集)が現存している 6 。これらの史料は、国秀が富田松山城を拠点として、周辺地域に対して軍事指揮権や行政権を行使していたことを明確に示している。戦略的要地に拠点を構え、それを維持・強化していた事実は、国秀が単なる内政官僚ではなく、一定の軍事基盤と経済的支配力を有していたことを物語っており、彼が自身の勢力基盤を固めようとしていたことの現れとも解釈できる。

5. 浦上政宗・宗景兄弟の対立と国秀

浦上政宗の治世において、浦上氏は大きな内部対立に見舞われる。それは、政宗とその弟である浦上宗景との間での深刻な不和と抗争であった。この兄弟対立は、天文20年(1551年)頃、備前国へ再び侵攻してきた尼子晴久(出雲国の戦国大名)との関係をめぐって顕在化したとされる 1 。

当時、中国地方では、西から勢力を伸張する大内氏・毛利氏と、山陰を中心に勢力を保持する尼子氏との間で激しい覇権争いが繰り広げられていた。このような国際情勢の中で、政宗は尼子晴久や、備前国内の有力国人であった松田元輝(金川城主)と同盟を結び、尼子方の勢力として行動しようとした 1 。これに対し、弟の宗景は、安芸国の毛利元就の援助を得て、兄政宗および尼子氏に対抗する道を選んだ 1 。この方針の対立は、単なる兄弟間の意見の相違に留まらず、備前国内の国人衆をも政宗方(浮田国定など)と宗景方(中山勝政など)に二分する大規模な内乱へと発展し、備前国の覇権を賭けた長期にわたる争いとなった 9 。

兄弟対立の原因については、別の説も存在する。それは、父・村宗の死後、政宗が一旦は守護であった赤松政村(後の晴政)に屈服し臣従したことに対し、これを不満とした宗景が、備前国東部の武将たちと共に自立を図ったことが不和の根本的な原因であるとするものである 1 。いずれにしても、浦上氏内部の対立は、尼子氏や毛利氏といった外部勢力との連携と深く結びついており、単なる家督争いというよりも、当時の中国地方全体の勢力図の変化と連動した、より複雑な様相を呈していた。どちらの外部勢力と結ぶかという選択は、浦上氏の存亡に関わる極めて重要な戦略的判断であり、この意見の相違が兄弟の決裂を決定的なものにしたと考えられる。

このような緊迫した状況下で、浦上国秀がどのような立場を取り、いかなる行動をしたのかは、非常に興味深い点である。しかし、この点に関する確実な一次史料は乏しく、主に軍記物の記述に頼らざるを得ない部分が多い。

軍記物である『備前軍記』などによれば、国秀は当初、兄である政宗に従って出陣し、弟の宗景と戦ったと伝えられている 2 。また、天文23年(1554年)から弘治2年(1556年)にかけての政宗・宗景兄弟の争いの際には、政宗が播磨国室山城(兵庫県たつの市御津町)から海路で国秀の居城である富田松山城まで進軍し、この城に本陣を構えて、備前市浦伊部の田井山に陣取る宗景軍と対戦したという伝承も残されている 6 。しかし、この政宗の富田松山城への進軍を直接的に実証できる史料は現在のところ確認されていない。さらに『備前軍記』は、この戦いの際に浦上国秀が政宗方であったにもかかわらず、最終的には政宗を裏切り、宗景側に寝返ったと記しているが、この記述の真偽についても明らかではない 6 。

重要なのは、これらの国秀の行動に関する記述(政宗への従軍、その後の裏切りなど)は、いずれも後世に編纂された軍記物に見られるものであり、国秀が出陣したことや裏切り行為をしたことを直接的に裏付ける同時代の一次史料は一切見つかっていないという点である 2 。戦国時代の軍記物は、史実を伝えることを第一の目的とする歴史書とは異なり、物語的な面白さや特定の人物の顕彰・貶斥、あるいは教訓的な要素を盛り込むために、しばしば脚色や創作が加えられることがある。したがって、軍記物の記述を史実として鵜呑みにすることは慎重でなければならない。

国秀の具体的な動向に関する一次史料の欠如は、いくつかの可能性を示唆する。一つは、彼がこの兄弟対立において、記録に残るほど目立った、あるいは決定的な役割を果たさなかった可能性である。もう一つは、彼の立場が非常に微妙であり、どちらか一方の陣営に明確に加担することを避け、中立的な態度を保とうとしていた可能性も考えられる。あるいは、史料が散逸してしまった可能性も否定できない。いずれにせよ、浦上氏の運命を左右するこの重大な内紛における国秀の真の姿は、依然として謎に包まれている部分が大きいと言わざるを得ない。

6. 浦上氏分裂後の国秀

浦上氏が政宗方と宗景方に分裂し、両者の間で激しい抗争が繰り広げられる中で、かつて浦上家の重鎮であった浦上国秀の権勢にも陰りが見え始める。浦上氏の分裂後、国秀が発給したとされる書状がほとんど見られなくなることから、彼が政治の表舞台から後退し、失脚した可能性が高いと指摘されている 2 。書状発給の減少は、政治的影響力の低下を直接的に示すものであり、かつて当主代行として権勢を振るった国秀が、兄弟対立という激動の中でその地位を失ったことを示唆している。

この権勢失墜を裏付ける可能性のある状況証拠として、国秀の主要な拠点であった備前国片上地区の動向が挙げられる。永禄3年(1560年)には、片上の西隣に位置する伊部(いんべ、備前焼で知られる)周辺が浦上宗景の支配下に入っており、さらに永禄11年(1568年)には、宗景の奉行人によって片上村と浦伊部村の間の境界争いが裁定されている記録が残っている(長法寺文書・来住家所蔵文書) 6 。これは、国秀の勢力基盤であった片上地域が、遅くともこの時期までには宗景の直接的な影響下、あるいは支配下に移ったことを示している。国秀が宗景との関係において劣勢に立たされたか、あるいは完全にその影響力を排除された結果である可能性が高い。兄弟対立において、国秀が最終的にどちらの側に与したか、あるいは中立を保とうとして双方から疎まれたのかは不明だが、結果として彼の勢力は著しく後退したと考えられる。

しかし、失脚したと見られていた国秀の動向について、注目すべき史料が存在する。それは、元亀2年(1571年)12月2日付の『善福寺文書』と呼ばれる古文書である 2 。この文書には、再び浦上国秀の名前が登場し、彼が活動していたことを示している。この書状の中で国秀は、摂津国有野荘(ありまのしょう、現在の神戸市北区有馬町周辺)の百姓が湯山阿弥陀堂(ゆやま あみだどう、現在の有馬温泉の温泉寺(おんせんじ)の阿弥陀堂か、あるいはその前身か)の土地を横領しているのを止めさせ、その土地を阿弥陀堂に安堵(あんど、所有権を保証すること)する旨を、自身の花押(かおう、署名代わりの記号)を据えて伝えている 2 。

この当時、国秀が摂津国という、備前・播磨からは離れた地で、どのような立場にあり、いかなる権限に基づいてこのような文書を発給し得たのか、その詳細は現在のところ不明である 2 。元亀年間(1570年~1573年)の摂津国は、織田信長、三好三人衆、石山本願寺などの諸勢力が複雑に入り乱れ、激しい抗争を繰り広げていた政治的・軍事的に極めて重要な地域であった 14 。国秀がこれらの勢力のいずれかと結びついていたのか、あるいは独立した傭兵的な立場にあったのか、それとも特定の寺社勢力と深い繋がりを持っていたのか、その背景は非常に興味深い。阿弥陀堂の土地問題に介入し、その解決を図っていることから、寺社との何らかのコネクションを有していたか、あるいは地域紛争の調停者としての役割を担っていた可能性も考えられる。

この『善福寺文書』の存在は、国秀の晩年が単に失意のうちに終わったのではなく、新たな活動の場を求めて摂津国に赴き、そこである程度の影響力を行使し得る立場にあった可能性を示唆している。晩年は播磨国からも離れていたようだと推測されており 2 、この摂津での活動が、彼の最後の公的な活動であったのかもしれない。

7. 宇喜多直家との関係

浦上氏の歴史を語る上で、家臣であった宇喜多直家の台頭と、それに伴う浦上氏の滅亡は避けて通れない出来事である。浦上国秀と、この宇喜多直家との間に直接的かつ具体的な関係性があったかどうかについては、提供された史料からは限定的な情報しか得られない。

宇喜多直家は、当初、浦上宗景に仕え、その才能と美貌(古今武家盛衰記による)によって宗景の寵愛を受け、次第に頭角を現したとされる 17 。しかし、直家は次第に勢力を拡大し、主君である宗景と対立するようになる。そして最終的には、天正3年(1575年)に宗景の本拠地である天神山城を攻略し、宗景を備前から追放、ここに浦上氏は事実上滅亡することとなった 19 。

史料の中には、浦上政宗の家臣として「浮田国定(うきた くにさだ)」という人物が、政宗方として宗景方と戦ったという記録が見られる 9 。この浮田国定が、後に台頭する宇喜多直家の一族とどのような関係にあったのか(例えば、直家の勢力とは別系統であったのか、あるいは一時的に対立していた宇喜多一族の一員であったのかなど)は、詳細な検討を要する。

浦上国秀が宇喜多直家と直接的にどのような関係にあったのか、例えば協力関係にあったのか、敵対関係にあったのか、あるいはほとんど接点がなかったのかについては、現時点の資料からは明確に判断することは難しい。国秀が浦上氏の重鎮として活動していた時期と、直家が宗景のもとで頭角を現し始めた時期は、ある程度重なる可能性がある。しかし、両者の直接的な関係を示す史料が乏しいことは、いくつかの可能性を示唆する。一つは、国秀が浦上氏の権力中枢から後退した後に、直家が本格的に台頭したため、両者の間に直接的な利害関係が生じにくかった可能性である。もう一つは、両者の活動範囲や役割が異なっていたため、記録に残るような接触が少なかった可能性も考えられる。

もし、国秀が兄である政宗に近い立場にあったとすれば、後に宗景を裏切り、最終的には浦上氏そのものを滅ぼすことになる宇喜多直家とは、潜在的に対立する関係にあった可能性も否定できない。しかし、これを裏付ける具体的な史料は現在のところ見当たらない。宇喜多直家の台頭は、浦上氏内部の権力闘争と密接に連動しており、その複雑な人間関係の中で国秀がどのような役割を果たした(あるいは果たさなかった)のかは、今後の研究課題の一つと言えるだろう。

8. 浦上国秀の最期と評価

浦上国秀の晩年と死没については、不明な点が多く残されている。彼の生没年は、多くの史料で「不明」あるいは「未詳」と記されており、正確な死亡時期やその状況については、信頼できる記録が乏しいのが現状である 1 。

一部の中国語情報源では、浦上国秀の生年を天文12年(1543年)、没年を永禄7年12月15日(西暦1565年1月17日)とする記述が見られる 20 。しかし、この没年情報は、同資料内で言及されている美作国の武将・三浦貞勝の没年情報(永禄7年12月15日)と酷似しており、何らかの混同や誤記である可能性が高い。日本の主要な歴史情報源 1 が一致して「不明」としている点を考慮すると、この特定の生没年情報の信憑性には疑問符が付く。

確実な史料で確認できる国秀の最後の動向は、前述の通り、元亀2年(1571年)12月2日付の『善福寺文書』における摂津国有野荘での活動である 2 。これ以降の国秀の足取りは、現在のところ史料からは確認できず、歴史の表舞台から姿を消したと考えられる。晩年に関する記録の乏しさは、彼が戦国時代の武将にありがちな戦死や処刑といった劇的な最期ではなく、比較的穏やかな(あるいは記録に残らないような)死を迎えた可能性を示唆している。あるいは、主家である浦上氏の没落と共に、その家臣であった国秀に関する記録もまた、歴史の中に埋もれていったのかもしれない。

以下に、浦上国秀の関与が確認される主要な出来事と関連史料を時系列で整理する。

表2: 浦上国秀の関与が確認される主要な出来事と関連史料

|

年代(推定含む) |

出来事 |

国秀の役割・関与 |

主要関連史料 |

|

享禄4年 (1531) |

浦上村宗戦死、虎満丸(政宗)家督相続 |

虎満丸の後見人となり、当主代行として浦上家の実権を掌握 |

2 |

|

享禄4年 (1531) 以降 |

浦上氏の文書発給 |

約10年間、浦上氏発給文書の多くに署名 |

2 |

|

天文年間 (1532-1554頃) |

富田松山城主として活動 |

片上地区を支配、城の増改築(伝承)、兵糧搬入や寺社への文書発給 |

1 |

|

天文19年 (1550) 以降 |

浦上政宗親政下 |

島村盛貫、角田佐家と共に三奉行の一員として政宗を補佐、文書に連署 |

2 |

|

天文20年 (1551) 頃以降 |

浦上政宗・宗景兄弟の対立 |

政宗に従軍後、宗景に寝返ったとの軍記物の記述あり(一次史料なし)。立場や具体的な行動は不明な点が多い。 |

2 (軍記物)。一次史料での確認は困難。 |

|

永禄年間 (1558-1570頃) |

浦上氏分裂後 |

発給書状が減少し、失脚した可能性。拠点であった片上地区が宗景の支配下に入る。 |

2 |

|

元亀2年 (1571) |

摂津国有野荘における湯山阿弥陀堂の土地問題 |

阿弥陀堂への土地安堵に関する書状(善福寺文書)を発給 |

2 (善福寺文書について言及) |

浦上国秀の歴史的評価を試みるならば、彼はまず、浦上村宗の戦死という浦上氏にとって最大の危機的状況において、幼主・政宗を後見し、約10年間にわたり事実上の当主として浦上家の屋台骨を支えた重要人物であったと言える。政宗成人後も三奉行の一人として重臣の地位を保持し、一定の影響力を持ち続けた。しかし、政宗・宗景兄弟の深刻な対立の中で、彼の立場は非常に微妙なものとなり、最終的には権勢を失った可能性が高い。

その一方で、晩年に摂津国で活動していた痕跡が見られることは特筆に値する。これは、彼の生涯が単に浦上氏内部の動向に終始したものではなく、より広範な政治状況の中で活路を見出そうとしていた可能性を示唆しており、彼の人物像に新たな一面を加えるものである。

浦上国秀の研究には、依然として多くの課題が残されている。具体的には、

- 国秀の出自に関する諸説の再検討と、より確実な系譜の特定。特に「近江守」の官途の継承関係についてのさらなる深掘りが期待される。

- 居城であった富田松山城主としての具体的な支配実態の解明。城郭の構造や考古学的調査との連携も有効であろう。

- 浦上政宗・宗景兄弟の対立における国秀の具体的な動向に関する一次史料の発見。軍記物の記述の裏付け、あるいは反証となる史料が待たれる。

- 元亀年間の摂津国における活動の背景、目的、および結びついていた可能性のある勢力(三好氏残党、寺社勢力、織田方など)についての詳細な調査。

- 未発見の浦上国秀発給文書のさらなる探索と、現存する文書の総合的な分析。

浦上国秀は、戦国時代中期の備前・播磨地域における浦上氏の興亡を象徴する人物の一人と言える。彼の生涯は、主家の内紛、外部勢力との複雑な外交関係、そして家臣の台頭といった、戦国時代の典型的な様相を色濃く反映している。彼に関する史料が断片的であることは、地方の戦国武将研究に共通する困難さを示すと同時に、未解明な部分が多いからこそ、今後の研究によって新たな事実が発見され、その評価が大きく変わる可能性を秘めていると言えるだろう。

9. おわりに

本報告書では、戦国時代の武将・浦上国秀について、現存する史料や研究に基づいてその出自、事績、浦上家における役割、そして歴史的位置づけを考察してきた。

明らかになったのは、浦上国秀が、浦上村宗の戦死という危機的状況下で幼主・政宗の後見人として浦上家の実権を握り、その後も政宗の重臣として一定の役割を果たした人物であるということである。しかし、政宗と宗景の兄弟対立という大きな渦の中で、その立場は複雑化し、最終的には権勢を失った可能性が高い。一方で、晩年には摂津国で活動した痕跡が確認されており、その生涯は単純なものではなかったことが窺える。

史料の制約から、国秀の生涯には依然として不明な点が多く残されている。特に、兄弟対立における具体的な動向や、摂津での活動の全容、そしてその最期については、今後の研究に委ねられる部分が大きい。

しかしながら、断片的な情報をつなぎ合わせることで、浦上国秀が単なる一地方武将に留まらず、戦国時代の備前・播磨地域における浦上氏の盛衰に深く関与し、時にはその舵取りを担った重要な存在であったことが浮かび上がってくる。彼の存在は、戦国時代の地方権力における家督継承の複雑さ、一族内部の権力闘争の熾烈さ、そして周辺の有力大名との関係性が常に流動的であった当時の状況を理解する上で、示唆に富む事例を提供している。

浦上国秀に関する研究は、まだ道半ばであると言える。今後のさらなる史料の発見と、それに基づく緻密な研究の進展によって、この謎多き戦国武将の実像がより鮮明に描き出されることを期待したい。

引用文献

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/551.html

- 浦上国秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%9B%BD%E7%A7%80

- 浦上氏(うらがみうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%B0%8F-35282

- KI37 浦上行景 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/KI37.html

- KI37 浦上行景 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/KI37.html

- 富田松山城 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/oshiro/bizen/wake/todamatu1.htm

- ︿史料紹介﹀ 賀茂別雷神社社司家・馬場義一家文書のうち 岡山県関連中世文書の紹介 https://www.asahi.okayama-c.ed.jp/kennkyu_kiyou/Kiyou_No42/Kiyou_No42_05_Tatsuta-Yoshio.pdf

- "安土桃山" にカテゴリー登録されている172 投稿 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/cat6889979/page/4/

- 浦上政宗- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%94%BF%E5%AE%97

- 浦上政宗- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%94%BF%E5%AE%97

- 目 次 第一章 室町時代以前の浦上氏 第二章 中興の祖・浦上則宗 https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E5%82%99%E5%89%8D%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%B0%8F.pdf

- 浦上政宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%94%BF%E5%AE%97

- 浦上宗景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%AE%97%E6%99%AF

- 池田界隈ご案内(池田氏関係の図録):北摂勢力図 https://www.ikedaya.com/ikedatown/family_pre/05.html

- 1570年 – 72年 信長包囲網と西上作戦 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1570/

- 「浦上氏一族の群像」戦国時代から江戸時代の浦上氏。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202404190025/

- 宇喜多直家 暗殺・裏切り何でもありの鬼畜の所業 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/17905/

- 宇喜多直家伝説-恐るべき策略家、梟雄(きょうゆう)ではない- | ITプラン・ツーリズム・センター | 岡山の体験型・着地型・産業観光に特化した旅行会社 https://tourism.itplan-global.com/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%9B%B4%E5%AE%B6%E4%BC%9D%E8%AA%AC/

- 宇喜多直家と城 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622717.html

- 三浦贞胜- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E8%B2%9E%E5%8B%9D