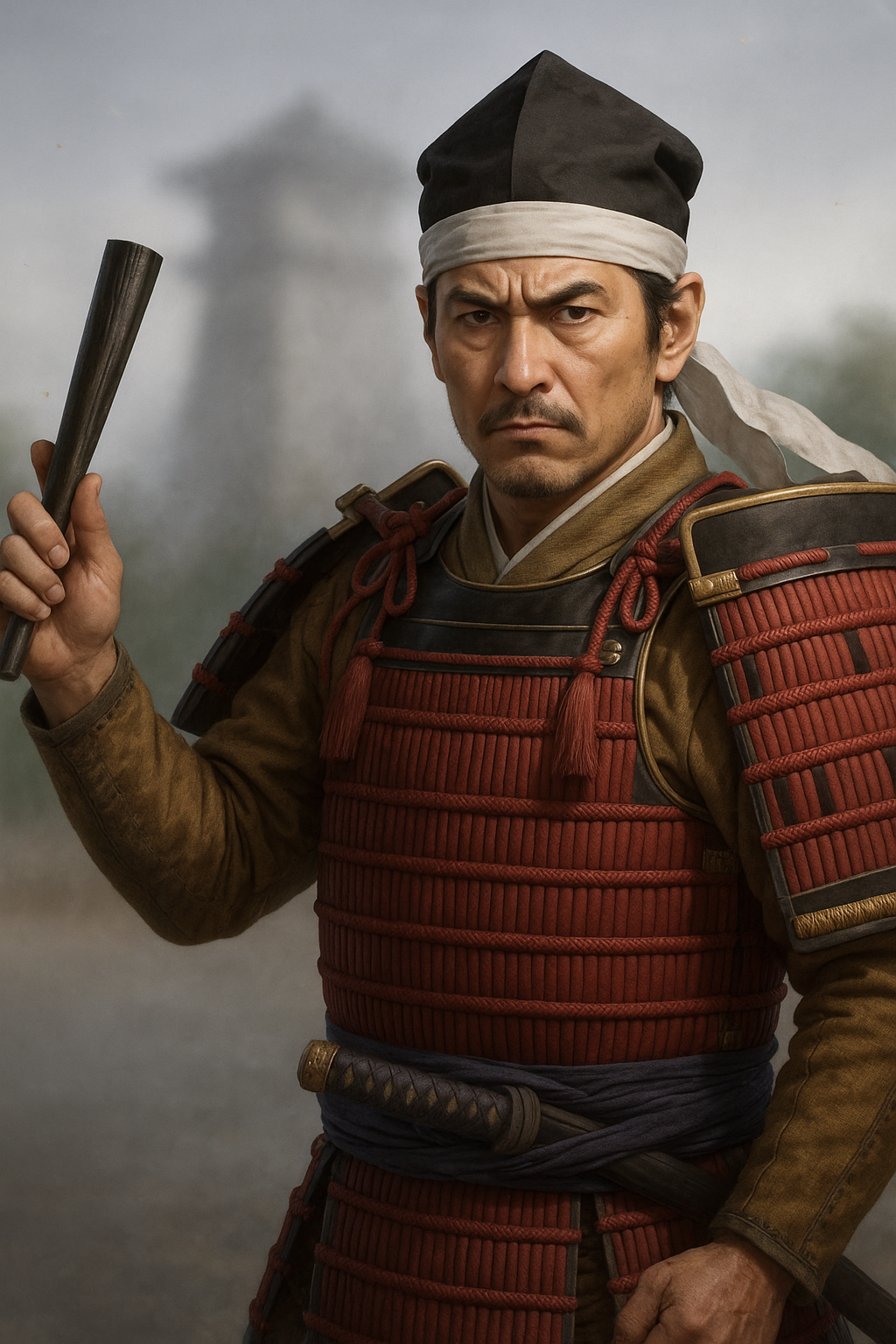

清水宗治

清水宗治は毛利氏の忠臣。備中高松城主として羽柴秀吉の水攻めに抗戦。城兵の命と主家のため、本能寺の変直後の和睦条件として壮絶な切腹を遂げた。

清水宗治 – 戦国乱世に咲いた忠義の華

序章:清水宗治 – 戦国乱世に咲いた忠義の華

清水宗治(しみず むねはる)は、日本の戦国時代末期、とりわけ中国地方の動乱期において、毛利氏の忠勇なる将としてその名を歴史に刻んだ武将である。彼の生涯は、備中高松城(現在の岡山県岡山市北区)における羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)との壮絶な攻防戦と、その悲劇的ながらも潔い最期によって、戦国史に特筆すべき一頁を記している。宗治の行動は、単に一個人の武勇伝に留まらず、当時の武士社会における「忠義」という価値観の極致を示すものであり、また、織田信長の横死という歴史的大事件の直前という緊迫した状況下にあって、図らずも秀吉の天下取りへの道程に少なからぬ影響を与えることとなった。

本報告書は、清水宗治という人物の出自から毛利氏への臣従、備中高松城の戦いにおける奮戦と苦渋の決断、そしてその死が歴史に与えた影響、さらには彼の子孫や後世の評価に至るまでを、現存する史料や研究成果に基づいて多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。彼の生き様は、戦国という時代の激しさと、そこに生きた武士の精神性を鮮やかに映し出しており、現代に生きる我々に対しても多くの示唆を与えてくれるであろう。

第一部:清水宗治の出自と毛利氏への臣従

第一章:備中清水氏と宗治の誕生

清水宗治は、天文6年(1537年)、備中国賀陽郡清水村(現在の岡山県総社市井手)に生を受けた 1 。幼名は才太郎と伝えられている 1 。その父は清水宗則(むねのり)とされるが 2 、清水氏の詳しい系譜や宗治以前の先祖については諸説あり、明確ではない 3 。宗治の出自は、中央の著名な大名家ではなく、備中国の在地豪族に連なるものであり、戦国時代における地方武士の典型的な成り立ちの一つと言える。彼が後に毛利氏の重臣として、そして歴史の転換点に関わる人物として名を残すに至る過程は、彼自身の資質もさることながら、彼が生きた激動の時代背景が複雑に絡み合った結果であった。

宗治は当初、備中清水城の城主を務めていたとされ 1 、備中国の一豪族の家臣という立場であったと考えられている 1 。彼が歴史の表舞台に本格的に登場するのは、中国地方の覇権をめぐる毛利氏と、それに敵対する勢力との間で繰り広げられた「備中兵乱」以降のこととなる。

第二章:三村氏旗下から毛利氏へ – 備中兵乱と高松城主就任

清水宗治が毛利氏の配下となる以前は、備中南部に勢力を有した三村氏に仕えていた。そして、三村氏の有力な配下であった備中高松城主・石川氏の娘を娶っている 1 。この婚姻により、宗治は石川氏の重臣としての立場も得ていたとみられる 1 。石川氏との姻戚関係は、当時の武家社会における勢力拡大や連携強化の常套手段であり、宗治にとっても自身の立場を固める上で重要な意味を持っていた。

宗治の運命を大きく変えたのは、天正3年(1575年)頃に本格化した「備中兵乱」であった。これは、備中国の支配をめぐり、三村氏と、西から勢力を伸張する毛利氏および東から圧力をかける宇喜多氏との間で起こった大規模な戦乱である。この動乱の渦中で、宗治は大きな決断を迫られる。多くの史料によれば、彼は三村方の有力武将・石川氏の娘婿という立場にありながら、毛利氏に味方する道を選んだ 1 。この戦略的な選択は、単なる主家の乗り換えというよりも、地域全体のパワーバランスの変化を鋭敏に察知し、将来を見据えた上での行動であった可能性が高い。結果として、毛利氏はこの備中兵乱に勝利し、宗治はこの時の功績によって、毛利氏から備中高松城の城主に任じられたとする説が有力である 1 。

毛利氏に臣従した後の宗治は、毛利元就の三男であり、毛利家の重鎮であった小早川隆景の配下に属し、中国地方各地の平定戦に従軍した 2 。その忠誠心あふれる働きぶりと武勇は高く評価され、隆景をはじめとする毛利氏首脳陣から深い信頼を得るに至った 2 。新参者でありながら、これほどの信頼を勝ち得た背景には、宗治の卓越した武勇のみならず、優れた人間性や実務能力があったことが推察される。この信頼関係が、後の備中高松城における彼の悲壮な決断へと繋がっていくのである。

第二部:備中高松城の戦い – 日本三大水攻めの実像

第一章:織田信長の中国経略と羽柴秀吉の侵攻

天下統一を目前にしていた織田信長は、次なる標的として西国の雄・毛利氏の攻略を企図し、その方面軍司令官として羽柴秀吉を任命した 8 。これに対し毛利氏は、備前・備中国境地帯に防衛ラインを構築し、その主要拠点として「境目七城」(備中高松城、宮地城、冠山城、加茂城、日幡城、庭瀬城、松島城)を整備して織田軍の進攻に備えた 8 。清水宗治が守る備中高松城は、この防衛線の中核をなす重要な城であった。

天正10年(1582年)正月、小早川隆景は境目七城の城主らを三原城(広島県三原市)に招集し、秀吉軍の来襲が近いことを告げ、各々に脇差を与えて激励したという。この時、清水宗治は「一戦を交えた後は、城を枕に討ち死にする覚悟はできております」と述べ、死を賭して城を守る決意を示したと伝えられている 8 。この言葉は、宗治個人の武士としての矜持を示すものであるが、毛利氏の防衛戦略全体としては、織田軍の圧倒的な兵力と秀吉の巧みな戦術(各個撃破や調略)の前に、個々の城が孤立させられる危険性を内包していた。

同年3月、秀吉は織田信孝、丹羽長秀、池田恒興らを加えた2万(宇喜多直家の遺臣1万を加えて総勢3万とも言われる)の大軍を率いて姫路城を出陣し、備中へと侵攻を開始した 11 。4月には諸城を次々と攻略し、ついに備中高松城を包囲するに至る 11 。

第二章:未曾有の水攻め – 秀吉の戦略と宗治の籠城

備中高松城は、足守川下流の低湿地帯に築かれた平城であり、周囲を沼沢地に囲まれた天然の要害であった 8 。力攻めが困難と判断した秀吉は、軍師・黒田官兵衛の献策とも言われる「水攻め」という前代未聞の戦術を用いることを決断した 11 。これは、城が低湿地にあるという地の利を逆手に取った奇策であった。

秀吉軍は5月8日から堤防工事に着手し、高松城の北側を流れる足守川の水を堰き止め、城の周囲に巨大な人造湖を出現させる計画を実行した。門前村から蛙ヶ鼻(かわずがはな)に至る全長約3キロメートルから4キロメートル、高さ約7メートルにも及ぶ長大な堤防が、わずか12日間という驚異的な速さで完成したと伝えられている 11 。折しも梅雨の時期であり、降り続く雨によって水位はみるみる上昇し、5月19日頃には備中高松城は完全に水に浮かぶ孤島と化した 11 。この大規模な水攻めは、日本の戦国時代における三大水攻めの一つに数えられている 11 。

一方、城主・清水宗治は、秀吉からの降伏勧告を断固として拒否した。秀吉は、降伏すれば備中・備後の二カ国を与えるという破格の条件を提示したが、宗治はこれに応じず、主君・毛利輝元への忠義を貫いた 2 。信長から送られた誓詞(毛利氏への懐柔を促す書状)をそのまま輝元のもとに届けたという逸話は、彼の忠誠心の篤さを物語っている 2 。

しかし、城内の状況は日増しに悪化していった。城内まで浸水し、兵糧米は水に浸かって腐敗し始め、補給路も完全に遮断された 11 。毛利本隊からの援軍も期待できず、城兵たちは小舟で連絡を取り合う有様で、士気は著しく低下した 11 。この水攻めという未曾有の戦術は、物理的な困難さ以上に、城兵の心理に大きな動揺と絶望感を与えたと考えられる。

毛利輝元は、吉川元春、小早川隆景ら毛利軍の主力を率いて救援に駆けつけた。その兵力は5万、あるいは8万とも言われるが、実際には1万程度であったという説もある 11 。しかし、輝元らが到着した時には既に堤防は完成しており、眼前に広がる湖水を前にして為す術がなく、秀吉軍と睨み合う状態が続いた 11 。さらに、秀吉は水攻めと並行して毛利水軍の調略を進め、伊予の来島水軍などを味方に引き入れることに成功しており、毛利方は制海権も失い、補給や連携も困難な状況に陥っていた 11 。

表1:備中高松城の戦い 主要関連人物

|

陣営 |

主要人物 |

役職・役割 |

|

織田軍 |

羽柴秀吉(豊臣秀吉) |

中国方面軍総大将、備中高松城攻めの指揮 |

|

|

黒田官兵衛(孝高) |

秀吉の軍師、水攻めを献策したとされる |

|

|

宇喜多忠家 |

宇喜多氏の将、秀吉軍の先鋒として参戦 |

|

|

蜂須賀正勝(小六) |

秀吉の重臣、堤防工事の総奉行を務めたとされる |

|

|

浅野長政 |

秀吉の重臣、水上からの攻撃準備を担当したとされる |

|

毛利軍 |

清水宗治 |

備中高松城主、籠城戦を指揮 |

|

|

毛利輝元 |

毛利家当主、救援軍の総大将 |

|

|

吉川元春 |

毛利家重臣(毛利両川の一)、救援軍の将 |

|

|

小早川隆景 |

毛利家重臣(毛利両川の一)、救援軍の将、宗治の直接の上官 |

|

|

安国寺恵瓊 |

毛利氏の外交僧、秀吉との和睦交渉を担当 |

|

|

清水宗知(月清入道) |

宗治の兄、共に籠城し自刃 |

|

|

難波宗忠(伝兵衛) |

宗治の弟、共に籠城し自刃 |

|

|

末近信賀 |

援将、宗治と共に自刃 |

(出典: 2 などを基に作成)

第三章:本能寺の変と急転する戦局 – 和睦交渉と宗治の決断

備中高松城の水攻めが続く天正10年(1582年)6月2日未明、京都の本能寺において織田信長が家臣の明智光秀に討たれるという、日本史を揺るがす大事件「本能寺の変」が勃発した 6 。

この衝撃的な報せは、6月3日の夜、明智光秀が毛利氏に宛てた密使を秀吉軍が捕らえたことにより、秀吉のもとに届けられた 11 。主君の横死という未曾有の危機に直面した秀吉は、驚くべき冷静さと迅速さで対応する。彼は信長の死を毛利方に秘匿したまま、一刻も早く毛利氏と和睦を結び、明智光秀討伐のために京へ引き返すことを決意した 6 。この判断は、秀吉の卓越した危機管理能力と、天下取りへの布石を打つ政治的野心を示すものであった。

秀吉は毛利方との和睦交渉を急がせた。毛利方も、外交僧である安国寺恵瓊を派遣して交渉に応じた 6 。当初、毛利方は備中・備後・美作・伯耆・出雲の五カ国の割譲と引き換えに清水宗治の助命を嘆願したが、秀吉はこれを拒否し、依然として宗治の切腹を強硬に要求した 2 。この秀吉の態度は、毛利に対する一定の戦果を示しつつ、迅速に戦線を離脱するための戦略的判断であったと考えられる。

この交渉の難航を聞いた清水宗治は、自ら進んで切腹することを申し出た。それは、5000に及ぶ城兵の命を救い、かつ主家である毛利氏への忠義を貫くための苦渋の決断であった 2 。彼のこの申し出により、和睦交渉は急展開を迎える。最終的に、毛利方の割譲領土は備中・美作・伯耆の三国(あるいは備中・備後・美作の三国など諸説あり)とすることで合意に至り、清水宗治の自刃を条件として和睦が成立した 11 。宗治が自らの切腹を受け入れた背景には、単に追い詰められたからではなく、「城兵の命を救うため」 6 、「主家への義理を立てるため」 2 という、当時の武士としての強い倫理観と責任感に基づいていたことがうかがえる。

第三部:清水宗治の最期 – 武士の鑑と謳われた義

第一章:「浮世をば今こそ渡れ」 – 湖上の切腹と辞世

天正10年(1582年)6月4日、和睦の条件に従い、清水宗治は切腹の座についた。秀吉から贈られた酒肴で城兵たちと最後の宴を開き、身を清めた後、白装束に身を包んだ宗治は、城を取り囲む湖水に一艘の小舟を漕ぎ出し、その船上で切腹したと伝えられている 6 。享年46歳であった 6 。

宗治の最期は、単なる自害ではなく、武士としての美学に貫かれたものであった。切腹に臨むにあたり、能の「誓願寺」の一節を舞ったとされる 18 。この「誓願寺」という能は、菩薩の姿をした和泉式部が、俗世の迷いから解き放たれ成仏する喜びを表現するものであり、自らの死を目前にした宗治の心境を象徴していたのかもしれない 20 。この湖上での舞と切腹は、敵味方双方の多くの将兵が見守る中で行われたと言われ、その壮絶かつ潔い様は、見る者に強烈な印象を与えた。

宗治は、死に際して以下の辞世の句を残したとされている。

「浮世をば 今こそ渡れ 武士(もののふ)の 名を高松の 苔に残して」

6

この句は、「はかないこの世を、今こそ(彼岸へと)渡って行こう。武士としての我が名を、(永遠に変わらぬ高松の)苔のようにこの地に残して」といった意味に解釈され、自らの死を潔く受け入れ、武士としての名誉を後世に伝えようとする宗治の強い気概と覚悟が込められている 14 。

宗治の介錯は、家臣の国府市正(こう いちのかみ、あるいは高市佑とも)が務めたとされ、市正もまた、宗治の首を秀吉方に届けた後、主君の墓前で自刃して殉じたと伝えられている 22 。さらに、宗治の兄である月清入道(清水宗知)、弟の難波伝兵衛(清水宗忠、あるいは難波宗忠)も、宗治と運命を共にし、同じく船上で自刃した 2 。毛利方からの援将であった末近信賀も、宗治らに殉じて命を絶った 6 。また、宗治の草履取りであった七郎二郎と、月清入道の馬の口取りであった興十郎が、主君たちの後を追い、互いに刺し違えて殉死したという悲話も伝えられている 18 。これら一族や家臣たちの殉死は、当時の主従関係の強固さと、宗治個人の人望の厚さを物語るとともに、その死の悲劇性を一層際立たせている。

第二章:宗治の死が歴史に与えた影響 – 中国大返しと毛利家の安堵

清水宗治の壮絶な切腹は、その後の歴史の展開に大きな影響を及ぼした。宗治の死を見届けた羽柴秀吉は、和睦成立後、直ちに全軍をまとめて京へとって返し、世に言う「中国大返し」を敢行した 10 。備中高松から山城国山崎までの約200キロメートル以上の道のりを、驚異的な速度で踏破した秀吉軍は、山崎の戦いにおいて明智光秀を討ち破り、主君・織田信長の仇を討つとともに、信長亡き後の天下取りの主導権を握る上で決定的な一歩を踏み出した。宗治の死は、結果として秀吉のこの迅速な行動を可能にし、日本の歴史を大きく転換させる一助となったのである 18 。

一方、毛利氏にとって、清水宗治の犠牲は計り知れない意味を持った。彼の自刃によって秀吉との和睦が成立し、毛利家は滅亡の危機を回避することができた 13 。しかし、この備中高松城の戦いと、その後の秀吉の急速な台頭により、西国に覇を唱えた毛利氏の勢力は相対的に低下し、豊臣政権下の一大名としての道を歩むこととなる 11 。宗治の忠義が毛利家を救った一方で、その死が結果的に最大の敵であった秀吉の覇業を助ける形となったことは、歴史の皮肉と言えるかもしれない。

清水宗治の潔い最期は、敵将であった羽柴秀吉からも高く評価された。「武士の鑑」「古今武士の明鑑」といった称賛の言葉が伝えられている 8 。秀吉がこのように敵将を称えた背景には、純粋な敬意に加え、自らの度量の大きさを示すという政治的な計算があった可能性も指摘できる。しかし、いずれにせよ、宗治の忠義と自己犠牲の精神は、その後の武士道精神の理想像の一つとして後世に長く語り継がれることとなった 11 。

第四部:清水宗治の家族と清水家のその後

第一章:宗治を支えた家族 – 父、兄弟、妻、子供たち

清水宗治の生涯を語る上で、彼を支え、また彼と共に運命を共にした家族の存在は欠かせない。

- 両親 : 父は清水宗則と記録されている 2 。母についての詳細は不明である 3 。

- 兄弟 :

- 兄・月清入道(げっしょうにゅうどう、諱は宗知(むねとも)) : 宗治の兄で、清水家の長男として生まれた。しかし、体が弱かったため家督を弟の宗治に譲り出家、「月清入道」と名乗った 26 。猛将としても知られ、宗治の右腕として支えたとされる 27 。備中高松城の戦いでは、宗治の切腹に際し、「体が弱かったがために清水家の家督を押し付けるかたちになってしまった。今回ばかりは宗治一人に押し付ける訳にはいかない」と述べ、共に自刃したと伝えられている 2 。

- 弟・難波伝兵衛(なんば でんべえ、諱は宗忠(むねただ)あるいは難波宗忠) : 清水宗則の三男。父・宗則が元々難波姓を名乗っていたため、伝兵衛は難波の名を残すためにこの姓を継いだと言われる 27 。武勇に優れ、兄・宗治の家老として清水家を支えた 27 。高松城の戦いでは、宗治、月清入道と共に自刃した 2 。宗治の六男・宗定(むねさだ)を養子として迎え、難波家を継がせたとされる 26 。これは、清水本家に万一のことがあっても、分家である難波家を通じて宗治の血筋を残そうという配慮であったと考えられる。

- 妻 : 備中高松城主であった石川氏(石川久孝(ひさたか)、あるいは久式(ひさのり)、久智(ひさとも)とも)の娘 1 。この婚姻は、宗治が石川氏の重臣となり、後に高松城主となる上で重要な意味を持った。

- 子供 :

- 長男・清水宗之(むねゆき) : 宗治の長男。備中高松城開城後、城を出たとされるが、その後の消息については諸説ある。一説には、関ヶ原の戦いの前哨戦である伊勢安濃津城(あのつじょう)の戦い(慶長5年、1600年)において戦死したとも伝えられている 2 。

- 次男・清水景治(かげはる、通称は源三郎) : 宗治の次男で、父の死後、清水家の家督を継いだ。小早川隆景、次いで毛利輝元に仕え、後に長州藩の寄組(一門に次ぐ家格の重臣)となった 2 。彼の事績については次章で詳述する。

- 三男(あるいは六男)・難波宗定(なんば むねさだ、通称は田右衛門宗定) : 叔父である難波伝兵衛の養子となり、難波家を継いだ 2 。

- 娘 : 記録によれば、宗治には少なくとも二人の娘がいた。一人は中島元行(なかじま もとゆき)に嫁ぎ 2 、もう一人は駒木根清右衛門(こまきね せいえもん)に嫁いだとされる 2 。また、冠山城主であった林重真(はやし しげざね)も宗治の娘を娶っていたという記録もある 5 。

兄弟三人揃っての自刃は、清水一族の強い結束と、主君毛利家および家長である宗治への忠誠心、そして家名を何よりも重んじる当時の武士の価値観を象徴している。

表2:清水宗治 家系図(主要人物)

Mermaidによる家系図

(出典: 2 などを基に作成)

第二章:長州藩士としての清水家 – 景治の活躍と幕末までの足跡

父・清水宗治の忠死は、その子孫である清水家に対して、毛利氏(長州藩)内で長期にわたる特別な地位と厚い信頼をもたらした。これは、戦国時代における「恩」と「奉公」という観念が、世代を超えて影響力を持ち続けたことを示す好例と言える。

宗治の次男・清水景治は、父の死後、小早川隆景に仕えた。隆景はその忠臣の子を厚遇し、自らの偏諱(「景」の字)を与えて景治と名乗らせた 31 。隆景の死後は毛利輝元に仕え、毛利氏が関ヶ原の戦いの後に防長二国に減封されて萩に移ると、景治もこれに従った。長州藩において清水家は、藩主の一門に次ぐ家格である「寄組」に列せられ、高い地位を保持した 2 。知行地としては、周防国光市周辺などに2500石余(後に3700石まで加増されたとも言われる)を与えられた 31 。

景治は、武勇だけでなく能吏としての才覚も発揮した。長州藩は減封により深刻な財政難に陥っていたが、景治は元和9年(1623年)から、藩の財政再建を主導した重臣・益田元祥(ますだ もとよし、通称は牛庵)の副役としてこの難事業に参画し、その手腕を振るった 31 。寛永9年(1632年)には益田元祥の後任として藩財政の責任者となり、藩政を支え続けた 31 。また、父・宗治の菩提を弔うため、知行地であった光市に高松山清鏡寺を建立し、宗治と殉死した家臣たちの霊を祀った 31 。

清水家はその後も長州藩の重臣として存続し、幕末維新の動乱期に至るまで、藩政において重要な役割を担い続けた 28 。特に幕末期には、12代当主の清水親知(ちかとも、通称は清太郎)がわずか22歳で藩の家老職(加判役)に抜擢され、藩内の正義派(討幕派)の中心人物の一人として活動した 32 。しかし、元治元年(1864年)の禁門の変の敗北と、その後の藩内における俗論派(恭順派)の台頭により、親知は責任を負わされる形で切腹を命じられた。この悲劇は、「戦国の宗治、幕末の清太郎」と並び称され、清水家が二度にわたって主家のために大きな犠牲を払ったと語り継がれることとなった 33 。

親知の死後、藩内の政局は再び正義派優位へと転換し、父である清水親春(ちかはる)が家督に復帰。親春は第五奇兵隊の総督を務めるなど、長州藩の軍事面で活躍した 33 。明治維新後、清水家はこれまでの多大な功績により男爵の位を授けられ、華族に列した 33 。清水家は、戦国時代の武勇による奉公から、江戸時代の藩政における実務能力、そして幕末の政治的動乱における藩内での活動と、時代ごとの要請に応じてその役割を変えながら家名を保ち、歴史の荒波を乗り越えていったのである。

第五部:語り継がれる清水宗治

第一章:宗治の人柄を伝える逸話と評価

清水宗治の人柄を伝える逸話は数多く、その評価は一貫して「忠義」と「潔さ」に集約される。主君である毛利氏への忠誠心は並々ならぬものがあり、羽柴秀吉から備中・備後二カ国という破格の条件をもって降伏を勧められた際も、これを毅然として拒否したことは、彼の義理堅さを如実に示している 2 。そして最終的に、城兵5000の命と引き換えに自らの切腹を受け入れた決断は、自己犠牲の精神と深い情愛に満ちたものであった 13 。ある記録によれば、宗治は「仁の心のある主君に、義をもって報いるのは臣下の取るべき道である。われは百年も長生きできぬ。いま天下泰平の基礎はただこの一事にある。宗治が急ぎ腹を切って、和談を調えたい」と述べたとされる 20 。

その最期もまた、武士としての誇りに満ちたものであった。切腹に際しては、小姓に髭を整えさせ、身なりを改めてから臨んだといい 20 、湖上に浮かべた小舟の上で能「誓願寺」を舞った後、従容として自刃した姿は、敵将である秀吉をして「武士の鑑」「古今武士の明鑑」と感嘆せしめたと伝えられる 8 。この「武士の鑑」という評価は、単に忠義を貫いて死んだというだけでなく、圧倒的に不利な状況下での徹底抗戦、自己の利益よりも城兵と主家の安泰を優先する利他的な決断、そして死に際しての潔さと美学といった複数の要素が複合的に作用した結果であり、後世の評価を決定づけたと言える。

指揮官としての清水宗治の能力については、具体的な戦術や兵糧管理、士気の維持策に関する詳細な記録は乏しいのが現状である 11 。しかし、難攻不落とされた備中高松城を、未曾有の水攻めという特殊かつ絶望的な状況下で長期間にわたり持ちこたえさせた事実は、彼の統率力と不屈の精神力を示している 11 。毛利家中で高く評価され、異例の待遇を受けていたという記録からも 9 、その武勇や人間性が優れていたことは想像に難くない。ただし、彼の評価は主にその壮絶な最期と忠義に焦点が当てられがちであり、籠城戦における具体的な指揮采配については、さらなる史料の発見と分析が待たれるところである。

なお、一部の現代のコンテンツにおいては、宗治を「面白くもない人間だが、その分、面白いゲームや美味しいおやつを持っているようなタイプ」といったユニークなキャラクターとして描く例も見られるが 35 、これはあくまで創作上の脚色であり、歴史的な評価とは区別して捉える必要がある。

第二章:史跡と祭礼にみる宗治への顕彰

清水宗治の忠義と悲劇的な最期は、400年以上の時を経た現代においても、彼ゆかりの地を中心に深く記憶され、顕彰されている。

- 墓所 :

- 首塚 : 備中高松城本丸跡(岡山県岡山市北区高松)にあり、宗治の首が葬られたと伝えられる 2 。当初は現在の場所とは異なる太閤岩(秀吉が本陣を置いたとされる場所)の近くに埋められたが、後に毛利氏によって本丸跡に移されたという 18 。

- 胴塚 : 同じく備中高松城本丸跡のやや離れた場所にあり、首のない宗治の胴体が葬られたとされる 8 。

- 墓(菩提寺) : 山口県光市にある高松山清鏡寺。これは宗治の子・景治が父の菩提を弔うために建立した寺院である 2 。

- 関連寺社・史跡 :

- 妙玄寺(みょうげんじ) : 岡山市北区高松にあり、宗治が湖上の舟で自刃したまさにその場所と伝えられている 13 。別名「水攻寺」とも称される。江戸時代にこの地を治めた花房氏によって建立され、宗治の位牌が祀られている 18 。

- 蛙ヶ鼻(かわずがはな)築堤跡 : 岡山市北区に残る、秀吉軍が水攻めのために築いた堤防の一部 8 。当時の大規模な土木工事の跡を偲ぶことができる。

- ごうやぶ遺跡 : 岡山市北区高松にあり、宗治の死後、彼の草履取りであった七郎二郎と月清入道の馬の口取りであった與十郎(興十郎)が後を追い、互いに刺し違えて殉死したと伝えられる場所 18 。

- 備中総社宮(びっちゅうそうじゃぐう) : 岡山県総社市にあり、一説には宗治が総代を務め、毛利家が戦勝祈願をした神社とも言われるが 36 、直接的な関連を示す強い史料は本報告の調査範囲では確認できなかった。

- 宗治祭(むねはるまつり) : 毎年6月の第一日曜日に、備中高松城址公園の本丸跡において、清水宗治の遺徳を偲んで盛大に開催されている 13 。この祭礼は、地域住民によって長年にわたり受け継がれており、宗治の記憶が地域社会に深く根付いていることの証左と言える。

これらの史跡や祭礼の存在は、清水宗治という武将が、単なる歴史上の人物としてだけでなく、地域の誇りとして、また忠義の象徴として、今なお人々の心に生き続けていることを示している。

表3:清水宗治 関連史跡・祭事一覧

|

名称 |

所在地 |

概要 |

宗治との関連 |

|

清水宗治首塚 |

岡山県岡山市北区高松 |

備中高松城本丸跡にある宗治の首級を祀る塚。 |

宗治の首が埋葬された場所。 |

|

清水宗治胴塚 |

岡山県岡山市北区高松 |

備中高松城本丸跡にある宗治の胴体を祀る塚。 |

宗治の胴体が埋葬された場所。 |

|

清鏡寺 |

山口県光市 |

清水景治が建立した清水家の菩提寺。 |

宗治の墓があり、供養塔も存在する。 |

|

妙玄寺(水攻寺) |

岡山県岡山市北区高松 |

宗治自刃の地に建立された寺院。 |

宗治が船上で切腹した場所とされ、位牌が祀られている。 |

|

蛙ヶ鼻築堤跡 |

岡山県岡山市北区 |

備中高松城水攻めの際に秀吉軍が築いた堤防の一部。 |

水攻めの遺構。 |

|

ごうやぶ遺跡 |

岡山県岡山市北区高松 |

宗治の召使い七郎二郎と與十郎が殉死した場所。 |

宗治への忠義を示す家臣の殉死の地。 |

|

宗治祭 |

岡山県岡山市北区高松 |

毎年6月第一日曜日に高松城址公園で開催される、宗治の遺徳を偲ぶ祭礼。 |

宗治を顕彰し、その記憶を後世に伝える行事。 |

(出典: 2 などを基に作成)

第三章:歴史創作に描かれる宗治像

清水宗治の劇的な生涯、特にその忠義と悲壮な最期は、後世の多くの創作者たちの心を捉え、軍記物をはじめとする歴史書、歴史小説、そして映像作品など、様々な形で描かれ語り継がれてきた。

-

軍記物における描写:

江戸時代に成立した軍記物において、清水宗治は早くも忠臣の鑑として描かれている。『甫庵太閤記(ほあんたいこうき)』や『川角太閤記(かわすみたいこうき)』といった豊臣秀吉の生涯を描いた作品群の中で、備中高松城の戦いは重要な場面として扱われ、宗治の籠城戦の様子、秀吉との交渉、そして切腹に至るまでの経緯が詳細に記述されている 17。これらの軍記物では、宗治の毛利家への揺るぎない忠誠心、城兵を思う慈悲の心、そして死を恐れぬ武士としての覚悟が強調されており、後の宗治像の原型を形作ったと言える。例えば『川角太閤記』には、宗治が小早川隆景から激励された際に「秀吉の大軍に勝てるとは考えられない。拝領の太刀をもって防戦し、力尽き城を枕に討死するとき、この太刀で切腹します」と述べたという逸話が記されており 17、彼の悲壮な決意がうかがえる。 -

歴史小説における描写:

近代以降の歴史小説においても、清水宗治は魅力的な登場人物として度々取り上げられている。吉川英治の『新書太閤記』には「清水宗治の巻」が設けられており、その人物像や備中高松城の戦いにおける苦悩と決断が詳細に描かれている 39。吉川作品における宗治は、義侠心に厚く、沈着冷静でありながら、城兵の助命のために自らの命を投げ出す悲劇の英雄として、読者に深い感銘を与える。

山岡荘八の『豊臣秀吉』においても、清水宗治の切腹場面は極めて丁寧に描写されており、宗治が殉死を禁じたにもかかわらず、家老が宗治に先んじて切腹し、その手本を示すといった山岡作品独自の解釈も加えられている 45。池波正太郎の作品群の中にも、毛利攻めや清水宗治に言及したものが存在する 49。これらの歴史小説は、史実を踏まえつつも、作家独自の解釈や人間描写を通じて、清水宗治という人物の多面的な魅力を引き出している。 -

映像作品における描写:

テレビドラマや映画といった映像作品においても、清水宗治は印象的な脇役として登場することが多い。特にNHK大河ドラマでは、これまで何度か清水宗治が描かれてきた。

- 『黄金の日日』(1978年)では、宝生閑が宗治を演じた 51 。

- 『軍師官兵衛』(2014年)では、宇梶剛士が清水宗治役を務め、その重厚な存在感と迫真の切腹シーンは視聴者から高く評価された 53 。 近年では、北野武監督の映画『首』(2023年)において、荒川良々が清水宗治を演じた。この作品における宗治の切腹シーンは、伝統的な悲壮美とは異なり、極めて時間をかけて作法に則って行われる様子と、それに苛立つ秀吉側の姿を対比させることで、ある種のユーモラスさや皮肉を込めた独特の演出がなされている 58 。これは、死や武士道といったテーマに対する現代的な批評的視点や、監督独自の死生観が反映されたものと解釈でき、従来の清水宗治像に新たな一面を加える試みとして注目される。

このように、清水宗治の物語は、時代を超えて多くの創作者にインスピレーションを与え、それぞれの時代の価値観や解釈を反映しながら繰り返し語り継がれている。その根底には、彼の生き様が持つ普遍的な人間ドラマと、日本人の美意識や倫理観に訴えかける力があると言えるだろう。

終章:清水宗治が現代に問いかけるもの

清水宗治の生涯は、備中の一地方武将から身を起こし、毛利氏の信頼篤い重臣へと登りつめ、そして日本史における一大転換点である備中高松城の戦いにおいて、その中心人物として壮絶な最期を遂げるという、まさに戦国乱世を象徴するような軌跡であった。彼の名は、羽柴秀吉による天下統一への道程や、毛利氏の近世大名としての存続といった、より大きな歴史の潮流と分かち難く結びついている。

宗治の行動原理の根底には、主君への「忠義」、家臣や領民を思う「仁愛」、そして自らの名誉を重んじる「武士の矜持」があった。水攻めという未曾有の困難に直面し、援軍の望みも絶たれる中で、彼は自らの命と引き換えに城兵の助命と主家の安泰を願った。この自己犠牲の精神と潔い死に様は、敵将秀吉をも感嘆させ、「武士の鑑」として後世に語り継がれる所以となった。

しかし、彼の物語は単なる過去の美談として消費されるべきものではない。清水宗治の生き様は、現代社会に生きる我々に対しても、多くの普遍的な問いを投げかけている。組織に対する忠誠とは何か。リーダーが取るべき責任とはどのようなものか。個人の倫理観は、困難な状況下でいかに試されるのか。そして、一個人の選択と行動が、時に意図せずとも、どれほど大きな歴史的影響を及ぼしうるのか。

清水宗治の決断は、彼個人の価値観に基づくものであったが、その結果は彼の意図を遥かに超え、日本の歴史の歯車を大きく動かした。彼の生涯を詳細に辿ることは、戦国という時代の精神性を理解する一助となるだけでなく、現代社会における組織と個人のあり方、倫理的な判断の重要性、そして歴史に対する深い洞察を得るための貴重な機会を与えてくれるであろう。清水宗治という武将の記憶は、これからも様々な形で語り継がれ、我々に新たな思索を促し続けるに違いない。

引用文献

- 清水宗治- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AE%97%E6%B2%BB

- 清水宗治とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AE%97%E6%B2%BB

- 清水宗治Web(秀吉の水攻め備中高松城) https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/frame_mune.html

- 豊臣秀吉 中国大返し(youtube) http://www.tokyo-kurenaidan.com/youtube_hideyoshi_chugoku.html

- www.bitchu.jp https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/kakeizu.html

- 清水宗治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AE%97%E6%B2%BB

- 城下町てくてく歩き(備中高松城) - FC2 http://jiyuseikatsu.web.fc2.com/siro_171bichu_takamatsu.html

- 備中高松 官兵衛をたずねる 主君織田信長横死の報に接し中国大返しを進言し秀吉に天下を取らせる舞台となった知将清水宗治居城『備中高松城』訪問 (総社・吉備路) - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10968943

- ~清水宗治~ これぞ武士の鑑!秀吉の水攻めで見せた男の忠義とは - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6oaC49uNwiI

- VRで蘇る 備中高松城の戦い 特設ページ | 【公式】岡山市の観光情報サイト OKAYAMA KANKO .net https://okayama-kanko.net/sightseeing/special/6023/

- 備中高松城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 清水宗治VS羽柴秀吉!備中高松城の戦いを現地で体感。 - 岡山観光WEB https://www.okayama-kanko.jp/okatabi/1282/page

- 備中高松城水攻め | 【岡山県岡山市】 清水宗治公自刃の地に立つ ... https://myougenji.or.jp/about/mizuzeme/

- 清水宗治の辞世 戦国百人一首64|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/n0cc1869409fe

- 【戦国合戦こぼれ話】一命にかけて兵を救った清水宗治 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2019/12/20/180859

- 不思議でも何でもなかった、秀吉の「中国大返し」 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/79357

- 備中高松城の歴史 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page021.html

- 備中高松城水攻め | おかやまレキタビ - ヒストリートリップ https://rekitabi.jp/story/story-400

- こちら - 清水宗治Web(秀吉の水攻め備中高松城) https://www.bitchu.jp/muneharu/top/index.html

- 切腹文化を作った男、清水宗治。秀吉も感極まった武将とは?人物と最期を解説! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/65171/

- 中国大返し - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E8%BF%94%E3%81%97

- 手習いの心がけ肝要にそうろう - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2018/03/%E5%AE%97%E6%B2%BB.html

- 辞世の歌 その23「浮き世をば今こそ渡れもののふの名を高松の苔に残して」(清水宗治) https://wakadokoro.com/wonderful-songs/jisei/%E8%BE%9E%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%AD%8C-%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%EF%BC%93%E3%80%8C%E6%B5%AE%E3%81%8D%E4%B8%96%E3%82%92%E3%81%B0%E4%BB%8A%E3%81%93%E3%81%9D%E6%B8%A1%E3%82%8C%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AE/

- 備中高松城/「功名が辻」ゆかり地 https://k-yagumo.sakura.ne.jp/web7/takam.htm

- 清水宗治公自刃之跡に建つ「妙玄寺」とごうやぶ遺跡 ~岡山市高松地区~ | 地球の歩き方 https://www.arukikata.co.jp/tokuhain/252266/

- 家臣団 - 清水宗治Web(秀吉の水攻め備中高松城) https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/kashin.html

- 備中高松城主 清水宗治の兄弟 兄 月清入道 げっしょうにゅうどう 弟 ... https://www.seigishrine.jp/okayama_gesho_denbe.html

- 水攻めで沈められた『備中高松城』!名将・清水宗治の軌跡を辿る! - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/building/bittyutakamatsujo/

- 清水宗治の切腹~浮き世をば今こそ渡れ武士の名を高松の苔に残して | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3970

- 【安芸毛利家】毛利元就と家族・家臣一覧 | 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/mori/

- 清水景治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E6%99%AF%E6%B2%BB

- 清水氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E6%B0%8F

- www.bitchu.jp https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/sonogo_02.html

- 清水親春 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E8%A6%AA%E6%98%A5

- きゃらくたー:清水宗治|戦国鳥獣戯画 - KBC九州朝日放送 https://kbc.co.jp/scg/character/shimizu.php

- 備中高松城主 戦国武将 清水宗治 しみずむねはる ゆかりの神社備中総社宮 https://www.seigishrine.jp/okayama_souja.html

- 清水家の末裔・清水男氏の語る秘話「高松城水攻め口伝」に参加 https://www.bitchu.jp/muneharu/news/news_101120.html

- 1582年(後半) 西国 中国大返しと山崎の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-3/

- 吉川英治 新書太閤記 第八分冊 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/001562/files/56759_58732.html

- 上方文庫37 秀吉伝説序説と『天正軍記』(影印・翻字) - 和泉書院 https://www.izumipb.co.jp/smp/book/b572426.html

- 秀吉伝説序説と『天正軍記』(影印・翻字) - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB08786567

- 新書太閤記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%9B%B8%E5%A4%AA%E9%96%A4%E8%A8%98

- 新書太閤記〈第11〉清水宗治の巻 (1956年) | 吉川 英治 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E6%9B%B8%E5%A4%AA%E9%96%A4%E8%A8%98%E3%80%88%E7%AC%AC11%E3%80%89%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AE%97%E6%B2%BB%E3%81%AE%E5%B7%BB-1956%E5%B9%B4-%E5%90%89%E5%B7%9D-%E8%8B%B1%E6%B2%BB/dp/B000JAVS84

- 『新書太閤記(七)』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/16895

- 徳川家康 (山岡荘八) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7_(%E5%B1%B1%E5%B2%A1%E8%8D%98%E5%85%AB)

- 豊臣秀吉(5) (山岡荘八歴史文庫 19) | 山岡 荘八 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89-5-%E5%B1%B1%E5%B2%A1%E8%8D%98%E5%85%AB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%B1%B1%E5%B2%A1-%E8%8D%98%E5%85%AB/dp/4061950193

- 日本・安土桃山 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/EIGA/aduti.html

- 日本のTVドラマ (90年代~) Archives - HUREC http://hurec.bz/book-movie/archives/03_/w2/

- 司馬 遼太郎 著 『播磨灘物語』 - 私の引き出し https://kmoto.exblog.jp/20928502/

- 黒田孝高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%AB%98

- 黄金の日日(各回の出演者) https://haiyaku.web.fc2.com/78-taiga2.html

- 黄金の日日 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%97%A5

- 軍師官兵衛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%B8%AB%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B

- 秀吉 の検索結果 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/search?page=1586055600&q=%E7%A7%80%E5%90%89

- 【第29回】軍師官兵衛 http://keiba-com.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-6f63.html

- 【軍師官兵衛】伊武雅刀、千利休役で出演 新旧“官兵衛”が共演 | ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/news/2037917/full/

- 【第26回】軍師官兵衛 - KEIBA通信 http://keiba-com.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-01a1.html

- 北野武監督最新作『首』は戦国時代のリアルを描いた異色の作品 ... https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/4767

- 映画「首」を見てきた。人の命の安さ。|ユート - note https://note.com/yutomori/n/n522811a6afd5