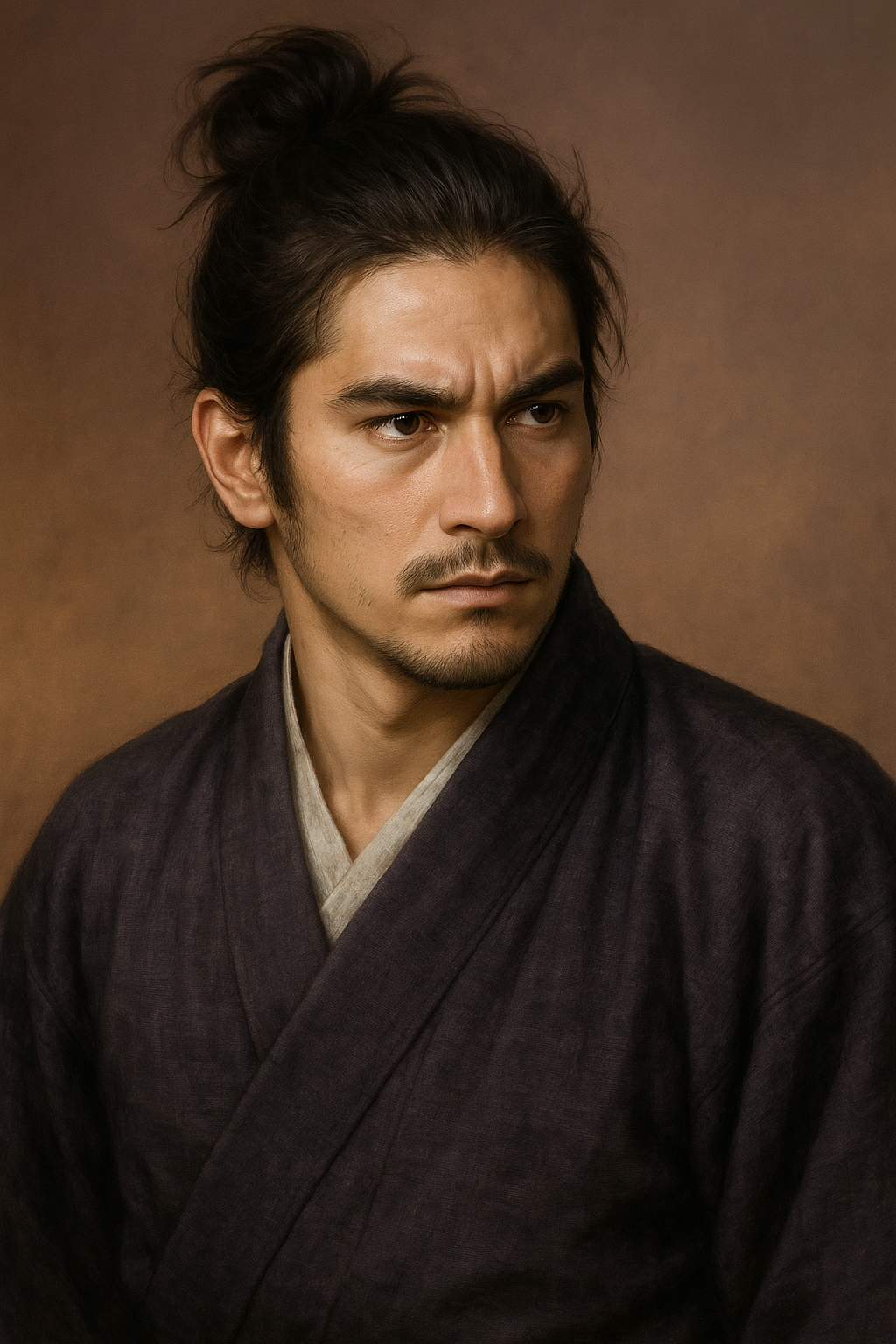

由利鎌之助

由利鎌之助は真田十勇士の一人。鎖鎌や槍の名手として知られ、真田幸村に仕えた。史実性は不明だが、講談や立川文庫で英雄化され、大坂の陣などで活躍が描かれた。

由利鎌之助の実像と変容:真田十勇士伝説における役割と史実の探求

1. はじめに

本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、真田幸村(信繁)に仕えたとされる由利鎌之助という人物に焦点を当て、史実と創作の両面からその実像に迫ることを目的とする。特に、講談や立川文庫を通じて大衆に広く知られる「真田十勇士」の一員としての由利鎌之助の姿を、関連資料に基づいて詳細に調査・分析する。

由利鎌之助は、猿飛佐助や霧隠才蔵らと共に、真田幸村を支えたとされる十人の勇士の一人として数えられる。この真田十勇士の物語は、江戸時代中期の軍記物『真田三代記』などにその原型を見ることができるが、彼らが今日我々の知るような個性豊かな英雄集団として確立されたのは、明治末期から大正時代にかけて刊行された「立川文庫」の影響が大きい 1 。立川文庫は、講談を基にした読み物として、当時の少年層を中心に爆発的な人気を博し、真田幸村と十勇士の英雄譚を国民的物語へと押し上げたのである 1 。

由利鎌之助という人物を考察する上で興味深いのは、その名が比較的古い文献にも見られる一方で、具体的な武勇伝や人物像の多くが後世の創作、特に立川文庫によって形作られている点である 2 。これは、歴史上の人物や出来事が、大衆文化という土壌の中で、時代ごとの人々の願望や想像力を反映しながら、いかに受容され、変容し、新たな物語として結晶化していくかという、文化現象の一端を示すものと言えるだろう。本報告書では、由利鎌之助の出自、真田幸村への臣従の経緯、得意とした武芸、性格、そして数々の武勇伝を、史料と創作物の両面から検証し、その人物像の重層性を明らかにしていきたい。

2. 由利鎌之助の出自と背景

由利鎌之助の出自については、いくつかの説が存在し、その人物像の多面性を物語っている。

最も広く知られているのは、『真田三代記』などの江戸中期の軍記物語に見られる、三河国野田城主・菅沼新八郎(あるいは菅沼氏)の家臣であったとする説である 1 。これらの記述によれば、由利鎌之助の諱(実名)は「基幸(もとゆき)」であったとされる 1 。この菅沼氏旧臣説は、比較的古い文献に共通して見られるため、由利鎌之助の人物像の原型を考える上で重要な手がかりとなる。

一方で、これとは異なる出自を伝える説も存在する。例えば、ある資料では農民出身であり、自らの出身地である「由利」という地名を姓にしたとされている 9 。また、九度山町観光情報サイトなどでは、鈴鹿山中で山賊をしていたという記述も見られる 10 。これらの説は、由利鎌之助に庶民的、あるいはアウトロー的な魅力を付加する後世の創作である可能性が考えられる。

さらに特異な説として、「歴史読本『忍者のすべて』」からの引用として、由利鎌之助が出羽国由利郡(現在の秋田県由利本荘市周辺)を領有し、奥州藤原氏に随い、信濃の中原氏と同族であったとするものがある 11 。この説は、「由利」という名前に引かれて、後に出羽国の由利氏の伝承と結びついた可能性が考えられるが、その信憑性については慎重な検討が必要である。三河と出羽は地理的に大きく隔たっており、菅沼氏の家臣であったという説との整合性をどう考えるかという課題も残る。

これらの多様な出自に関する説は、由利鎌之助というキャラクターが固定されたものではなく、時代や語り手によって様々な解釈が加えられ、肉付けされてきたことを示唆している。特に「由利」という名称の由来が、地名なのか、あるいは別の意味を持つのかは依然として謎であり、この点が様々な伝承を生む一因となったのかもしれない。

3. 真田幸村への臣従の経緯

由利鎌之助が真田幸村の家臣となる経緯についても、複数の物語が存在する。

『真田三代記』やそれを基にした立川文庫の記述で広く知られるのは、賤ヶ岳の戦いがその舞台となるエピソードである 2 。この物語によれば、由利鎌之助は当初、三河の菅沼氏の配下として豊臣秀吉方に属し、真田幸村とは敵対する立場にあった。真田勢が出陣した際、幸村に挑戦して真田勢を大いに悩ませたとされる。しかし、真田方の勇士である穴山小助との一騎打ちに敗れ、その武勇と器量を幸村に認められて家臣になったという 2 。一部の資料では、より簡潔に、真田軍に敗れて捕虜となった後に真田家に加わったと記されている 1 。

賤ヶ岳の戦い自体は天正11年(1583年)に実際にあった合戦であるが、ここに菅沼氏の家臣としての由利鎌之助や、真田方の穴山小助が具体的にどのような形で関与し、一騎打ちを行ったという記録は、史実として確認することは難しい。これらは、講談や軍記物語特有の創作、あるいは脚色である可能性が高いと考えられる。

一方、立川文庫の作品群、特に『猿飛佐助』を中心とする物語の中では、異なる臣従の経緯が描かれている。そこでは、猿飛佐助が真田幸村の命を受け、あるいは自発的に各地の豪傑を仲間にしていく過程で、由利鎌之助(この場合は槍の名手として登場することが多い)と出会い、力比べの末に打ち負かして味方に引き入れるという展開が語られる 13 。この猿飛佐助による勧誘譚は、真田十勇士の物語をよりドラマチックにし、猿飛佐助のリーダーシップと十勇士集結の過程を強調するための創作的脚色と言えるだろう。

由利鎌之助の臣従の経緯に見られる「敵対からの帰順」と「主人公によるスカウト」という二つのパターンは、英雄譚においてよく用いられる類型である。前者は個人の武勇や武士としての矜持に焦点を当て、敗れてなお相手を認めて仕えるという展開が武士道的な価値観を反映している。後者は、十勇士という集団が形成されていく大きな物語の枠組みの中で、主人公の活躍と仲間たちの多様性を描くための効果的な装置となっている。いずれのパターンも、由利鎌之助が単なる強者ではなく、真田幸村や真田家臣団の度量の大きさ、あるいは猿飛佐助の力量を示す上で重要な役割を果たしている。

4. 真田十勇士としての由利鎌之助

由利鎌之助は、真田十勇士の中でも特に重要な存在として描かれている。立川文庫においては、猿飛佐助、霧隠才蔵と共に「真田三勇士」と称され、彼自身を主役とした『真田三勇士 由利鎌之助』という巻が存在したことからも、その人気と物語における中心性がうかがえる 1 。これは、十勇士の構想初期から彼が中核メンバーとして位置づけられていたことを示唆している。

武勇と特技

由利鎌之助の武勇を象徴するのは、その得意とする武器である。多くの創作物において、彼は鎖鎌の名手として知られている 2 。鎖が付いた鎌を巧みに操り、敵を打ち倒し、あるいは捕縛するその姿は、講談や絵物語などで視覚的にも印象深く描かれたであろう。

同時に、槍術の達人としても言及されることが多い 8 。国立国会図書館の資料によれば、立川文庫の『猿飛佐助』の物語中では、由利鎌之助は「槍名人」として登場し、猿飛佐助に敗れて仲間になる経緯が語られている 14 。

この武器設定に関しては興味深い考察がある。歴史作家の山村竜也氏は、その著書『真田幸村と十勇士』の中で、「由利鎌之助が鎖鎌の達人という設定はオリジナル(立川文庫初出時)には存在せず、後世の作家が鎌之助の名前(鎌=かま)から連想して付加した設定だろう」という説を提示している 16 。当初は槍の名手として描かれていたものが、後に「鎌之助」という名前に引きずられる形で、より特異な武器である鎖鎌のイメージが定着していった可能性が考えられる。鎖鎌という武器が持つ、奇襲や捕縛にも適したトリッキーな戦法は、忍者や奇策を得意とする真田家臣団のイメージとも親和性が高かったのかもしれない。槍が正統派の武芸であるのに対し、鎖鎌はより「真田らしい」と解釈され、キャラクターを際立たせる要素となったのだろう。

現代の漫画『BRAVE10』などに見られる「風を操る」といった超自然的な能力は、あくまで現代の創作における脚色であり、伝統的な十勇士の物語には見られないものである 17 。

性格と人物像の比較分析

由利鎌之助の性格や人物像は、時代や作品によって大きく異なる様相を見せる。

『真田三代記』においては、シンプルに「豪傑・武将」として登場する 1 。立川文庫では、彼を主役とした巻が存在することから、勇猛果敢な人物として活躍が描かれたと推測されるが、具体的な性格描写の詳細は現存するスニペットからは限定的である。

あるウェブサイトの記述では「気が荒く、自身が武術の達人であると同時に、兵を率いての猛将振りを発揮する」と紹介されている 9 。

一方、現代の創作物では、その人物像はさらに多様化し、複雑な内面を持つキャラクターとして描かれることが多い。例えば、ゲーム『真紅の焔 真田忍法帳』では「表裏のない一本気な性格をしており、人情や義理、仲間、約束などを大事にする元傾奇者」と設定されている 20 。漫画『BRAVE10』では、「血を見ると異様に興奮する残忍かつ快楽主義的な性格」でありながら、「風を操り、由利鎖鎌奥義と呼ばれる技を使う」美貌の野盗として登場する 17 。また、漫画『SAMURAI DEEPER KYO』では、少女漫画のような顔立ちで秋田弁を話し、熊なべを好む性別不明のキャラクターとして描かれている 21 。

このように、由利鎌之助の性格描写は、伝統的な豪傑像から、より個性的で現代的な感性を取り入れたキャラクターへと変遷している。これは、それぞれの作品がターゲットとする読者層や、物語の中で求められる役割に応じて、キャラクターが再創造されてきた結果と言えるだろう。

他の十勇士との関係性

由利鎌之助は、他の十勇士とも様々な形で関わりを持つ。

- 穴山小助: 前述の通り、臣従のきっかけとなった一騎打ちの相手として、最も重要な関係にあると言える 2 。

- 三好伊三入道: 九度山町観光情報サイトの記述によれば、伊三入道と共に幸村の家臣になったとされ 10 、行動を共にする描写が立川文庫の作品にも見られる。一部の創作では、この二人の間に特別な絆が描かれることもある 22 。

- 海野六郎: 大坂夏の陣において、由利鎌之助は海野六郎とは別の部隊を率いて活躍したという記述がある 10 。これは、十勇士が個々に独立した戦闘能力を持ち、戦況に応じて柔軟な部隊編成がなされたことを示唆している。

- 猿飛佐助・霧隠才蔵: 立川文庫の「真田三勇士」として共に重要な位置を占め、特に猿飛佐助によっては仲間に引き入れられるというエピソードも存在する 1 。

これらの関係性は、作品によって濃淡があり、特定の勇士との組み合わせで新たな物語が紡がれることも少なくない。

表1:由利鎌之助の主要登場作品と描写の比較

|

作品名 |

成立・発表年代 |

出自 |

臣従経緯 |

主な武器 |

性格・特徴の概要 |

他の勇士との主な関係 |

史実性・創作性に関する注釈 |

|

『真田三代記』 |

江戸時代中期 |

三河野田城主菅沼氏旧臣 1 |

賤ヶ岳の戦いで穴山小助に敗れ臣従 2 |

槍 8 、鎖鎌 8 |

豪傑、武将 1 |

穴山小助(一騎打ち) |

名は見えるが武勇伝は創作の可能性が高い |

|

立川文庫『真田三勇士 由利鎌之助』 |

明治末期~大正初期 |

『真田三代記』の設定を継承か |

不明(主役巻のため詳細な活躍が描かれたと推測) |

鎖鎌、槍 |

勇猛果敢 |

不明 |

立川文庫による創作 |

|

立川文庫『猿飛佐助』 |

1913年(第四十編) 1 |

不明(槍の名手として登場) |

猿飛佐助との戦いに敗れ仲間入り 13 |

槍 14 |

豪傑 |

猿飛佐助(敵対後、仲間)、霧隠才蔵 |

立川文庫による創作 |

|

山村竜也『真田幸村と十勇士』 |

2016年 |

(立川文庫の記述を分析) |

(立川文庫の記述を分析) |

槍(鎖鎌は後世の付加と指摘) 16 |

(立川文庫の記述を分析) |

(立川文庫の記述を分析) |

立川文庫の原典を重視した研究書 |

|

漫画『BRAVE10』 |

2006年~ |

野盗 17 |

伊佐那海を追う中で幸村と出会う |

鎖鎌 17 |

残忍、快楽主義、美貌、風を操る 17 |

霧隠才蔵(ライバル視)、猿飛佐助 |

現代の創作、独自設定多数 |

|

九度山町観光情報サイト |

現代 |

鈴鹿山中の山賊 10 |

伊三入道と共に幸村の家臣に 10 |

鎖鎌、槍 10 |

豪傑 |

伊三入道(共に行動)、海野六郎(別働隊) |

立川文庫等の影響を受けた観光情報 |

この表は、由利鎌之助というキャラクターが、時代や作品を通じてどのように異なる形で描写され、どのような属性を付与されてきたのかを一覧で比較検討することを可能にする。特に武器設定の変遷や、臣従経緯のバリエーション、性格描写の多様化が一目瞭然となり、由利鎌之助像の重層的な理解を助ける。これは、史実と創作の境界を探る上で非常に有効な視覚的補助となるだろう。

5. 主な活躍と逸話

由利鎌之助の活躍は、史実の合戦を舞台にしたものから、完全に創作されたものまで多岐にわたる。

『真田三代記』においては、「豪傑・武将として登場」するとされるものの 1 、具体的な活躍内容については、賤ヶ岳の合戦で真田勢を悩ませたという記述が中心である 8 。これ以上の詳細な活躍については、原典にあたる必要がある。

「真田十勇士」としての華々しい武勇伝の多くは、立川文庫によって創作されたものである 2 。由利鎌之助自身を主役とした『真田三勇士 由利鎌之助』の巻が存在したことからも 1 、そこでは彼の数多くの活躍が描かれたと推測される。例えば、猿飛佐助が彼を仲間に加える際の戦いのエピソードなどがこれに該当するだろう 13 。

特に重要な戦場として、上田籠城戦や大坂の陣(冬の陣・夏の陣)での奮戦が挙げられる 2 。大坂冬・夏の陣では、穴山小助や三好兄弟らと共に大いに活躍したとされ 8 、夏の陣では海野六郎とは別の部隊を率いて戦ったという記述もある 10 。柴田錬三郎原作、本宮ひろ志作画の漫画『真田十勇士』では、大坂夏の陣で幸村勢が徳川家康の本陣を奇襲した際、由利鎌之助は上層部に援軍を要請するという重要な役割を担っている 23 。

また、真田幸村が関ヶ原の戦いの後、九度山へ配流された時期の由利鎌之助の活動についても興味深い伝承がある。彼は江戸で槍の道場を開きながら、徳川家康の動向を探る諜報活動に従事していたとされる 8 。このエピソードは、十勇士が単なる戦闘員ではなく、知略や諜報能力も兼ね備えた多才な集団であったことを示唆している。

その他、彼の出自や性格を補強するような逸話も伝えられている。鈴鹿山中で山賊をしていたという説は 10 、彼の荒々しい一面や型破りな強さを印象づける。また、太閤豊臣秀吉の御前で槍試合が催された際、当時の槍の名人であった亀井新十郎を破ったものの、後に豪勇で知られる後藤又兵衛基次に敗れたという逸話も存在する 9 。この御前試合の逸話は、彼の槍術の腕前が天下に通用するレベルであったことを示すと同時に、より高名な武将に敗れることで物語にリアリティや人間味を加える効果も持っていたのかもしれない。ただし、これらの逸話の出典や信憑性については、慎重な吟味が必要である。

由利鎌之助の活躍の場が、史実の合戦から大坂の陣というクライマックス、さらには九度山時代の諜報活動まで多岐にわたるのは、真田幸村の物語が展開するにつれて、十勇士の役割も多様化し、物語空間が拡張されていった結果と言えるだろう。初期の物語では合戦での武勇が中心であったものが、幸村蟄居中の空白期間を埋め、十勇士の忠誠心と継続的な活動を描くために、江戸での道場開設といったエピソードが創作されたと考えられる。これにより、十勇士は単なる戦場の駒ではなく、長期にわたり幸村を多方面から支える知謀も備えた集団として描かれるようになったのである。

6. 史実と創作の境界

由利鎌之助という人物の実在性については、猿飛佐助や霧隠才蔵と同様に、今日では伝承上の架空の人物、あるいは実在が確認できない人物であるという見解が一般的である 1 。『真田三代記』や『大坂夏陣図』といった比較的古い文献にその名前が見られるものの 2 、これは必ずしも彼が史実の人物であったことを直接証明するものではない。真田十勇士の中には、歴史的な由来を持つ可能性のある人物も含まれているが、彼らの具体的な武勇伝や詳細な人物設定の多くは、やはり立川文庫による創作の産物であると言える 1 。

『真田三代記』は江戸時代中期に成立した軍記物語であり、史実を完全に反映したものではなく、物語としての面白さを追求するための脚色が多く含まれていると考えられる 15 。由利鎌之助に関する記述も、この軍記物語というジャンルの特性を考慮して解釈する必要がある。

立川文庫は、これらの先行する軍記物語をいわば「種本」としつつ 28 、講談特有のエンターテイメント性を大胆に加味し、読者を魅了するキャラクター群を創造・発展させた 1 。特に、物語の構成やキャラクター造形において、『西遊記』の要素を取り入れた点は注目に値する 7 。これにより、真田幸村が三蔵法師、猿飛佐助が孫悟空といった役割を担い、勧善懲悪と冒険活劇の要素が強化され、物語の魅力が一層高まったのである。

由利鎌之助および真田十勇士の物語が、なぜこれほどまでに創作され、大衆の人気を博したのか。その背景には、いくつかの文化的・社会的要因が考えられる。まず、真田幸村の、強大な徳川家に最後まで抵抗し、悲劇的な最期を遂げた英雄像は、日本人の判官贔屓の心情に強く訴えかけるものがあった。そして、その幸村を支える超人的な能力を持つ家臣団という構図は、勧善懲悪を好む大衆の嗜好と見事に合致した。

さらに、明治末期から大正期にかけての立川文庫の隆盛は、当時の社会状況と深く結びついている。識字率の向上、出版文化の飛躍的な発達、そして少年層を中心とした新たな読者層の出現は、立川文庫のような大衆娯楽読み物の需要を大きく押し上げた 1 。特に、物語に盛り込まれた忍術という要素は、当時の少年たちの冒険心や未知なるものへの好奇心を強く刺激し、熱狂的なブームを引き起こしたのである 7 。

由利鎌之助の武器設定において、「鎌」の字が鎖鎌のイメージに繋がった可能性が指摘されているように 16 、名前に含まれる要素がキャラクターの属性や物語を生成・発展させる触媒となることは、物語創作においてしばしば見られる現象である。他の十勇士、例えば霧隠才蔵の「霧隠」は忍術と直結し、猿飛佐助の「猿飛」もその身軽さを想起させる。このように、名前がキャラクターの特技やイメージを方向付け、物語を豊かにしていくプロセスは、民間伝承や大衆文学において普遍的に観察される。

また、個々の勇士の活躍もさることながら、「十勇士」という集合体が持つ魅力も大きい。多様な特技を持つ個性的なメンバーが集うことで生まれるチームとしての力、彼らが共有する真田幸村への揺るぎない忠誠心、そして時にはユーモラスなやり取りを交えながら困難に立ち向かう姿は、読者に大きな感動と興奮を与えた。これは、現代の戦隊ヒーローものやチームを主題とした物語にも通じる普遍的な魅力と言えるだろう。

史実の真田家臣団と、創作された十勇士の姿を比較することも興味深い。真田昌幸・信繁(幸村)父子を実際に支えた家臣団の中には、海野氏、望月氏、根津氏のように、信濃の有力な滋野一族など、真田氏と縁の深い実在の氏族の名を持つ者がいる 11 。これらの実在の氏族のイメージや伝承が、十勇士のキャラクター造形に何らかの影響を与えた可能性も否定できない。史実の断片が、創作の過程でどのように取捨選択され、増幅・変容されていったのかを追跡することは、真田十勇士伝説の成立過程を理解する上で不可欠である。

7. 結論

由利鎌之助という人物は、『真田三代記』にその名が記されるなど、何らかの史実の影を宿している可能性は残されているものの、今日我々が知る勇猛果敢な鎖鎌(あるいは槍)の達人としての具体的な姿は、主に明治末期から大正期にかけて隆盛を極めた立川文庫を中心とする後世の創作によって、鮮やかに、そして魅力的に彩られたものであると結論付けられる。彼の出自、真田幸村への臣従の経緯、得意とした武器、そして性格描写が作品によって多様であることは、彼が固定された歴史的人物ではなく、物語の中で読者の期待や時代の要請に応じて変容し続ける、流動的でダイナミックなキャラクターであったことを明確に示している。

歴史文学および大衆文化において、由利鎌之助は真田十勇士という魅力的な英雄群像の一翼を担い、真田幸村の英雄譚をより豊かで多層的なものにする上で不可欠な存在であった。彼の物語は、史実の断片がフィクションの翼を得て大空へと羽ばたいていく歴史文学の醍醐味、そして大衆が英雄に何を求め、物語がどのように消費され、再生産されていくかという文化のダイナミズムを雄弁に物語っている。

今後の研究への展望としては、まず、立川文庫の現存する各巻、特に由利鎌之助を主役としたとされる『真田三勇士 由利鎌之助』の巻が発見・公開されることがあれば、その具体的な内容の解明が待たれる。また、『真田三代記』以前の史料や記録の中に、由利鎌之助あるいはそのモデルとなりうる人物の痕跡をさらに探求する研究も意義深いであろう。さらに、由利鎌之助のイメージが、講談や立川文庫から、現代の漫画、アニメ、ゲームといった多様なメディアへと展開する中で、どのように受容され、変容してきたのかを追跡する比較文化研究は、大衆文化における英雄像の変遷を理解する上で興味深い視点を提供するだろう。そして、由利鎌之助に関連するとされる各地の伝承(三河の菅沼氏関連、出羽国由利郡、鈴鹿山脈の山賊など)の起源と、それらがいつ頃から由利鎌之助というキャラクターと結びつけられるようになったのかを、地域史的・民俗学的な観点から調査することも、この謎多き人物の多面的な理解に繋がるはずである。

由利鎌之助のように、元々はそれほど著名でなかった(あるいは実在すら不明であった)人物が、なぜ特定の物語群の中で選び取られ、英雄的なキャラクターへと昇華されていったのか。その選択のメカニズムや、英雄化に必要な物語的要素を考察することは、大衆が求める英雄像の本質に迫る試みと言える。由利鎌之助は、十勇士の中でも猿飛佐助や霧隠才蔵に次ぐ人気を得た時期もあったとされ 1 、彼が「三勇士」の一人に数えられた背景には、単なる名前の響きや偶然だけでなく、初期の物語において読者の心を掴む印象的な役割を与えられた可能性も考えられる。あるいは、マイナーな存在であったからこそ、作者が自由に創作の筆を振るいやすく、理想的な英雄像を投影しやすかったという側面も無視できないだろう。

最終的に、「真田十勇士」という集合的な英雄像は、なぜ現代に至るまで繰り返し語られ、多様なメディアで再生産され続けるのか。個々のキャラクター分析を超えて、このチームが持つ普遍的な魅力や、それが現代社会における英雄像のあり方とどのように共鳴しているのかを考察することは、日本の大衆文化における英雄譚の意義を再確認する上で重要である。多様な能力を持つ個性的なメンバー、カリスマ的リーダーへの忠誠、困難な状況下での活躍、そして時には悲劇的な結末といった要素は、現代人が共感するチームワーク、リーダーシップ、そして逆境に立ち向かう物語の原型とも言え、日本人が伝統的に好んできた「滅びの美学」や「判官贔屓」の精神とも深く結びついているのである。

引用文献

- 真田十勇士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 由利鎌之助(ゆり かまのすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B1%E5%88%A9%E9%8E%8C%E4%B9%8B%E5%8A%A9-1119089

- 真田十勇士(サナダジュウユウシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB-511487

- 真田十勇士 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=74

- 真田十勇士とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 立川文庫とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AB%8B%E5%B7%9D%E6%96%87%E5%BA%AB

- 真田十勇士 立川文庫 - ADEAC https://adeac.jp/viewitem/shinshu-chiiki/viewer/viewer/pf05-07/data/pf05-07.pdf

- 真田十勇士 - 由利鎌之助 https://museum.umic.jp/sanada/sakuhin/juyusi_yuri.html

- 小助の部屋/滋野一党/真田滋野氏/真田幸村/真田十勇士/七人の影武者 http://koskan.nobody.jp/sanada_yuushi.html

- 真田十勇士 - 九度山町観光情報 https://www.kudoyama-kanko.jp/sanada/sanada-juyushi.html

- 真田氏の始祖 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96

- 上田市 海野町商店街:十勇士モニュメント https://unnomachi.naganoblog.jp/e1365074.html

- 尼子十勇士と真田十勇士の意外な関係! - note https://note.com/gyokushusai/n/nad76e8879b18

- 壱之巻 エンタメ世界の忍者-華麗なレッドカーペット - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/1.html

- 真田家に仕えた忍衆 真田忍軍/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52391/

- 真田幸村と十勇士 猿飛佐助/霧隠才蔵/三好清海入道/三好為三入道/由利鎌之助/穴山小助/海野六郎/望月六郎/筧十蔵/根津甚八 (幻冬舎新書) | 山村 竜也 https://www.amazon.co.jp/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%B9%B8%E6%9D%91%E3%81%A8%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB-%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B8%85%E6%B5%B7%E5%85%A5%E9%81%93-%E4%B8%89%E5%A5%BD%E7%82%BA%E4%B8%89%E5%85%A5%E9%81%93-%E7%94%B1%E5%88%A9%E9%8E%8C%E4%B9%8B%E5%8A%A9-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8/dp/4344984110

- BRAVE10 | バンダイチャンネル|最新作から不朽の名作までアニメ・特撮作品を配信中! https://www.b-ch.com/titles/3171/

- BRAVE10 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/BRAVE10

- 時代伝奇夢中道 主水血笑録: 漫画 アーカイブ http://denki.art.coocan.jp/blog/cat1/

- 大坂の陣が舞台の『真紅の焔 真田忍法帳』で名高き真田十勇士たちとの恋愛模様を体験! https://blog.ja.playstation.com/2018/05/18/20180518-kurenai/

- SAMURAI DEEPER KYOとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/SAMURAI+DEEPER+KYO

- 赤い十人の男 - 女子の名作(羽太) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054891896244/episodes/1177354054891896799

- 真田十勇士 (柴田錬三郎・本宮ひろ志の漫画) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB_(%E6%9F%B4%E7%94%B0%E9%8C%AC%E4%B8%89%E9%83%8E%E3%83%BB%E6%9C%AC%E5%AE%AE%E3%81%B2%E3%82%8D%E5%BF%97%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB)

- 【ネタバレあり】舞台「刀剣乱舞」无伝 夕紅の士 -大坂夏の陣- 考察|soubi - note https://note.com/soubi422/n/n5efb30e74c61

- 豊臣家中からみた大坂の陣 https://kyoritsu.repo.nii.ac.jp/record/3207/files/bungei63_3hori.pdf

- 山本勘助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9

- 福井県文書館研究紀要 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2020bulletin/images/all.pdf

- 真田十勇士 https://museum.umic.jp/sanada/sakuhin/juyusi.html

- 立川文庫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%B7%9D%E6%96%87%E5%BA%AB

- 真田信繁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%B9%81

- 講談本の研究について https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3051450_po_53-06.pdf?contentNo=1