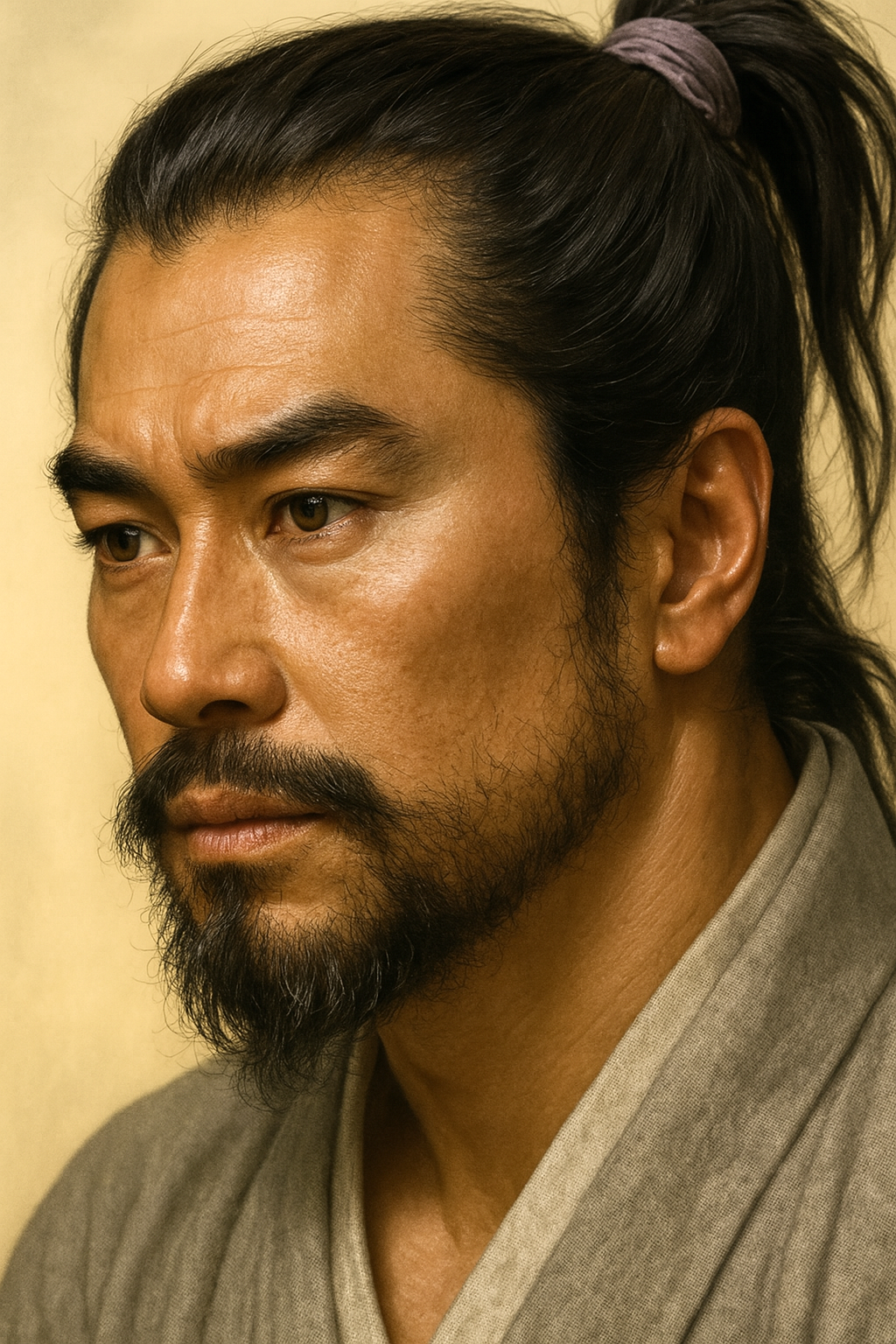

種子島忠時

種子島忠時は12代当主。琉球との交易で富を築き、屋久島に楠川城を築城。島津氏との同盟や「大的始式」創始で領国を安定させ、孫の時堯による鉄砲伝来の礎を築いた。

戦国期南島世界の領主、種子島忠時(第12代)の実像 — 鉄砲伝来の礎を築いた外交戦略と領国経営

序論:種子島忠時をめぐる歴史的評価と本報告書の視座

日本の戦国史において「種子島」の名は、歴史の潮流を大きく変えた鉄砲伝来の地として不朽の地位を占めている。その栄光は、天文12年(1543年)にポルトガル人から火縄銃を購入し、その国産化を成し遂げた第14代当主・種子島時堯(ときたか)の功績として語り継がれてきた。しかし、この歴史的偉業が、全くの偶然や時堯一人の才覚によってのみ成し遂げられたわけではない。その背景には、時堯の祖父にあたる種子島家第12代当主・種子島忠時(たねがしま ただとき)による、先見性に満ちた領国経営と巧みな外交戦略によって築かれた強固な基盤が存在した。

本報告書が対象とするのは、この戦国時代に生きた第12代当主・忠時である。研究上の注意点として、種子島氏の歴史には同名の当主がもう一人存在する。江戸時代初期の第17代当主・忠時(慶長17年-承応3年、1612-1654)がそれであり、彼は第16代当主・久時の死後に誕生した遺腹の子として知られている 1 。この同名異人の存在は、しばしば人物像の混同を招き、第12代忠時の功績を正確に把握する上での障害となってきた。本報告書では、両者を明確に区別し、戦国期に活躍した第12代忠時の実像に光を当てることを目的とする。

従来、忠時については、琉球との交易を行い、屋久島に楠川城を築いた領主として、断片的に語られるに過ぎなかった。しかし、彼の活動を16世紀初頭の東アジア海域世界と、複雑な南九州の政治情勢という、より広大な文脈の中に位置づけることで、その歴史的意義は大きく異なった様相を呈してくる。

本報告書は、種子島家の家史である『種子島家譜』などの基本史料を精査するとともに、史料が後世の編纂物であるという特性(火災による古記録の焼失とそれに伴う再編など)を踏まえた史料批判の視座を堅持する 4 。その上で、近年の屋良健一郎氏や新名一仁氏らによる研究成果を積極的に援用し、忠時の施策が単なる個別的な事績の連続ではなく、後の鉄砲伝来という歴史的転換点の「礎」をいかにして築いたか、その因果関係を解明する。これにより、忠時を、時代の変化を的確に捉え、周縁の地から歴史の力学に影響を与えた戦略家として再評価することを試みる。

第一章:種子島氏の出自と忠時が生きた時代

種子島忠時の行動原理を理解するためには、彼が置かれていた三重の構造的環境、すなわち、南島に根を張る「種子島氏」という家の歴史的性格、機会と動乱が渦巻く「東アジア海域」の国際情勢、そして守護大名島津氏との間で自立性を保つ「南九州」の地域政治力学を把握することが不可欠である。

第一節:南島に根を張る武家・種子島氏

種子島氏は、薩摩半島南方に浮かぶ種子島、屋久島などを拠点とした武家である。『種子島家譜』などの伝承によれば、その起源は鎌倉時代初期に遡る。平家の滅亡後、平清盛の孫とされる行盛の遺児・信基が、鎌倉幕府の有力者・北条時政の庇護を受け、その執奏によって種子島、屋久島、口永良部島を含む南海十二島の地頭職を与えられたことに始まるとされる 6 。この出自伝承は、中央の権威と結びつくことで自らの支配の正統性を主張するものであり、辺境の領主が常に意識していた中央との繋がりを示唆している。

鎌倉時代から室町時代を通じて、種子島氏は在地領主としての支配を徐々に固めていった。当初は幕府の蔵入地として地頭代が派遣されていたが、やがて種子島氏自身が島の支配者としての実権を掌握していく。南北朝時代以降、大隅国の守護職が島津氏の手に渡ると、種子島氏はその影響下に置かれるようになるが、その関係は単純な主従関係ではなかった 9 。

第二節:16世紀初頭の東アジア海域情勢 — 機会と動乱の海

忠時が家督を継承し、活動した16世紀初頭の東アジア海域は、大きな変革期にあった。この時代の国際秩序を規定していた最大の要因は、中国・明王朝が国策としていた「海禁」であった 10 。明は、民間の海外渡航や私的な海上貿易を厳しく禁じ、政府が認めた朝貢貿易のみを公式な交易ルートとしていた。

この厳格な政策は、逆説的に一つの勢力の台頭を促した。それが琉球王国である。明の冊封体制下にあった琉球は、東アジアと東南アジアを結ぶ中継貿易の拠点として、公式に認められた類稀な存在となった 12 。日本や東南アジアの産品を明へ、そして中国の文物を各地へと運ぶことで、琉球は「万国津梁(世界の架け橋)」と称されるほどの繁栄を謳歌した。

一方で、海禁政策は非公式な交易への渇望をも生み出した。公式の勘合貿易が衰退し始めると、その隙間を縫うように、日本人商人、中国人海商、そして新たに東アジアへ進出してきたポルトガル人などが入り乱れる、大規模な私貿易(密貿易)ネットワークが形成されていく。明の側からは、これらの一部が海賊行為を伴ったことから「後期倭寇」として恐れられたが、その実態は国籍を超えた複合的な海上交易集団であった 14 。種子島のような、どの国の中心からも離れた周縁の島々は、こうした非公式な交易ネットワークにとって格好の寄港地、あるいは活動拠点となり、大きな経済的機会をもたらしたのである。

第三節:南九州の政治動向 — 「国衆」としての自立性

当時の南九州に目を転じると、守護大名である島津氏が絶対的な支配を確立していたわけではなかった。一族内での家督争いや有力国人との抗争が絶えず、領国支配は常に不安定な状況にあった 6 。

このような政治状況の中、種子島氏は島津氏に対して独自の立場を保持していた。近年の研究、特に歴史学者・新名一仁氏の分析によれば、この時期の種子島氏は島津氏の完全な家臣(譜代)ではなく、独自の領主権を持つ「国衆(くにしゅう)」と位置づけられる 9 。国衆とは、守護の軍事動員に応じる義務は負いつつも、領内の統治権は自ら保持し、守護の命令に対しても是々非々で対応する、高い自立性を持った在地領主層を指す。

実際に15世紀の段階で、種子島氏は島津氏と相互扶助を約する対等に近い形での契状を取り交わしており、一方的な主従関係ではなかったことが確認されている 9 。忠時の時代においても、この国衆としての立場は変わらず、島津氏との関係は、従属ではなく、自らの領国の安定と発展のための戦略的パートナーシップとして捉えるべきである。

これら三重の構造は、忠時の行動原理を深く規定していた。彼は、南島に拠点を置く一領主として家の存続と繁栄を図るという伝統的な使命を背負いながら、同時に、倭寇や私貿易が活発化する国際環境という大きな機会を捉え、そして、強大だが不安定な島津氏との力関係を巧みに利用して自らの自立性を確保するという、複雑な方程式を解かなければならなかった。彼の施策は、これら全ての要因に的確に対応しようとした、高度な戦略的思考の産物として読み解くことができる。

第二章:領国経営と勢力基盤の確立

種子島忠時の治世は、後の飛躍に向けた地盤固めの時代であった。彼は、軍事、政治、文化の各側面から領国支配の基盤を体系的に強化した。これらの施策は一見すると個別に見えるが、その根底には「海洋へ進出するための盤石な足場を固める」という一貫した戦略的意図が流れている。内を固めずして外へは出られないという、領国経営の鉄則を忠実に実行したのである。

第一節:屋久島支配の拠点・楠川城の築城

忠時の領国経営における最も具体的かつ象徴的な事業が、屋久島における楠川城の築城である。『種子島家譜』などの記録によれば、忠時は大永四年(1524年)、屋久島の楠川に城を築いた 18 。この城は、楠川港を眼下に望む戦略的な丘陵地に位置する山城であった 19 。

その目的は多岐にわたる。第一に、屋久島に対する統治権の強化である。種子島から海を隔てた屋久島に恒常的な軍事拠点を設けることで、在地勢力への影響力を強め、徴税や動員を円滑に行う体制を整えた。第二に、南方の海上交通路の監視と掌握である 20 。楠川城からは、琉球やさらに南方へと向かう船舶の動きを把握することができ、自らの交易船の安全確保と、競合相手や海賊勢力への牽制という二重の役割を果たした。

さらに、この築城には対外的な脅威への備えという側面もあった。当時、種子島・屋久島の領有を巡っては、対岸の大隅半島を本拠とする有力国衆・禰寝(ねじめ)氏との間で緊張関係が存在した 20 。楠川城は、この禰寝氏による侵攻の可能性を念頭に置いた、防衛上の要でもあった。このように、楠川城は単なる城ではなく、屋久島支配と海洋戦略の要となる多機能拠点として構想されたのである。

第二節:島津氏との戦略的同盟

忠時は、領国の陸側、すなわち九州本土側からの脅威を未然に防ぎ、後背地を安定させるため、守護大名島津氏との連携を重視した。これは、父の代から続く路線であったが、忠時の時代においても、その関係は一方的な従属ではなかった。前章で述べた通り、種子島氏は自立した「国衆」として、島津氏と戦略的な同盟関係を築いていたのである 6 。

この同盟は、双方に利益をもたらした。種子島氏にとっては、島津氏という南九州最大の勢力と結ぶことで、禰寝氏をはじめとする他の国衆との潜在的な紛争において優位に立つことができた。強大な後ろ盾を得ることで、領国の安全保障を確立し、安心して海洋への活動に人的・物的資源を集中させることが可能となった。一方、島津氏にとっても、南島海域に強い影響力を持つ種子島氏を味方につけることは、自らの勢力圏の南方を安定させ、琉球方面への窓口を確保する上で大きな戦略的価値があった。この相互利益に基づく関係こそが、忠時の外交の根幹を成していた。

第三節:文化的威信の確立 — 「大的始式」の創始

忠時は、軍事力や政治力だけでなく、文化的な権威によって領主としての威信を高めることの重要性も深く理解していた。その現れが、現在も種子島に伝わる「大的始式(おおまとはじめしき)」の創始である。

記録によれば、忠時は文亀元年(1501年)、弓術の指南役として武田筑後守光長を京から招聘した 24 。そして、当時宮中や有力な武家社会で行われていた新年の弓射儀礼「御的始式」を模倣し、種子島独自の儀式として定着させたのである 24 。この儀式は、直径5尺8寸(約1.75メートル)もの巨大な的を射る勇壮なもので、単なる武芸の鍛錬に留まらなかった。その年の災厄を払い、領内の安寧と無病息災を祈願する、重要な宗教的儀礼としての性格を帯びていた 24 。

さらに重要なのは、この儀式が持つ政治的・文化的な意味合いである。中央の権威ある文化を積極的に導入し、それを自領で実践することで、忠時は自らが単なる辺境の土豪ではなく、都の洗練された文化を理解し、体現する格の高い領主であることを内外に示した。これは、家臣団や領民に対する求心力を高めると同時に、島津氏や他の国衆、さらには交易相手である琉球に対しても、種子島氏の文化的威信を誇示する効果的な手段であった。

このように、忠時の領国経営は、屋久島の軍事拠点化、島津氏との政治的同盟、そして中央文化の導入による権威の確立という三本の柱から成り立っていた。これらを通じて築かれた盤石な足場こそが、次章で詳述する、ハイリスク・ハイリターンな琉球交易を成功へと導くための絶対的な前提条件となったのである。

第三章:琉球王国との交易と広域外交戦略

盤石な領国経営を背景に、種子島忠時はその視野を遥か南の海、東アジア交易の中心地であった琉球王国へと向けた。彼の琉球交易は、単なる経済活動に留まらず、国際情勢と国内政争の力学を巧みに利用した、壮大な広域外交戦略の一環であった。これにより、彼は一介の地方領主の枠を超え、自領の規模を遥かに凌駕する影響力を持つ「国際的プレイヤー」へと飛躍を遂げたのである。

第一節:尚真王との外交的成功

16世紀初頭の琉球王国は、第二尚氏王統の三代目国王・尚真の治世下で黄金時代を迎えていた。尚真王は国内の神権政治体制を確立し、中央集権化を推し進めるとともに、積極的な対外交易によって国を富ませた名君である。種子島氏と琉球との交流は1510年代には始まっていたとされるが、忠時はこの関係を新たな段階へと引き上げた 18 。

1521年、忠時は尚真王との間で公式な外交関係を樹立し、正式な交易の許可を得ることに成功した 18 。これは、琉球側が種子島氏を信頼に足る交易パートナーとして公に認めたことを意味し、忠時の外交手腕の高さを示すものである。さらに特筆すべきは、忠時が琉球へ派遣する交易船のうち、一艘分の積荷に対する関税を免除されるという、破格の優遇措置を勝ち取っていたことである 18 。当時、中継貿易の利益を国家財政の柱としていた琉球王国が、このような特権を与えたという事実は、琉球側にとっても種子島氏との交易が極めて重要な意味を持っていたことを物語っている。

第二節:交易品と経済的基盤の強化

この公式ルートを通じて行われた交易は、種子島氏に莫大な富をもたらした。当時の交易品は、それぞれの地域にとって高い戦略的価値を持つものであった。

表1:種子島氏と琉球王国の主要交易品とその戦略的価値

|

分類 |

品目 |

主な用途・戦略的価値 |

|

|

輸出品 |

日本刀 |

経済的価値 : 明などでは美術品・武器として極めて高値で取引され、交易の主要な利益源となった 31 。 |

政治的価値 : 有力者への贈答品として、外交を円滑に進めるための道具となった。 |

|

|

銅・硫黄 |

軍事的価値 : 銅は武器や貨幣の原料となり、硫黄は火薬(黒色火薬)の不可欠な原料であった。これらは戦国時代の日本国内で需要が急増していた。 |

|

|

|

漆器・屏風など |

経済的価値 : 日本の工芸品として、琉球経由で中国や東南アジアへ輸出された 13 。 |

|

|

輸入品 |

中国産生糸・絹織物 |

経済的価値 : 日本国内では極めて高価な奢侈品であり、転売によって大きな利益を生んだ。 政治的価値 : 大名や公家への贈答品として、中央との関係構築に利用された。 |

|

|

|

陶磁器 |

経済的価値 : 中国産の高品質な陶磁器は、国内で高い需要があった。 |

|

|

|

香辛料・薬品(唐物) |

経済的価値 : 胡椒、丁子、沈香などの香辛料や薬種は、希少価値が高く、富裕層に珍重された 13 。 |

文化的価値 : 茶の湯などの文化の発展に伴い、需要が高まっていた。 |

この表が示すように、忠時の交易は単なる金儲けではなかった。彼はこの交易を通じて、領国経営に不可欠な「経済力(富)」、戦乱の世を生き抜くための「軍事力(武器・原料)」、そして他の勢力との交渉を有利に進めるための「政治力(贈答品)」という、戦国領主にとって最も重要な三つの資源を同時に、かつ効率的に獲得していたのである。この交易によって蓄積された莫大な富は、家臣団の維持や軍備の増強を可能にし、後の鉄砲伝来の際に、時堯が高価な火縄銃を躊躇なく購入できた経済的背景を形成したことは疑いようがない。

第三節:畿内中央政権との繋がり — 細川氏との連携仮説

なぜ琉球の尚真王は、数ある日本の領主の中から、種子島の忠時をこれほどまでに優遇したのか。その謎を解く鍵は、当時の日本中央の政治情勢にある。歴史学者・屋良健一郎氏の研究によれば、忠時の琉球貿易の背後には、当時、日明間の勘合貿易の主導権を巡って守護大名の大内氏と激しく争っていた、畿内の有力大名・細川高国との連携があった可能性が強く指摘されている 33 。

当時、大内氏は博多と明の寧波を結ぶ公式の勘合貿易ルートを掌握していた。これに対抗するため、細川氏は別のルートで唐物を入手する必要に迫られていた。そこで着目されたのが、琉球を経由する非公式な交易ルートである。この戦略を実行する上で、九州南端に位置し、琉球への航路の結節点となる種子島は、地政学的に不可欠なパートナーであった。

この仮説に立てば、忠時の役割は劇的に変化する。彼はもはや単独の交易者ではなく、畿内の細川氏と琉球の尚真王という、日本と琉球の二大勢力を結ぶ壮大なサプライチェーンのキーマンとして機能していたことになる。忠時は、自らの地理的優位性を最大限に活用し、細川氏が必要とする唐物を琉球から調達し、その見返りとして細川氏から政治的な後ろ盾や経済的な支援を得ていたと考えられる。尚真王が忠時を優遇したのも、彼の背後にいる畿内の大勢力・細川氏の存在を認識していたからであろう。忠時は、東アジアの国際交易網の力学と、日本の国内政争の構図を正確に理解し、自らをそのネットワークのハブとして巧みに位置づけていたのである。

第四章:歴史的遺産と後世への影響

種子島忠時の治世が残した遺産は、単に一代の栄華に留まらなかった。彼が築き上げた経済的、技術的、そして政治的な基盤は、次世代が歴史的な好機を掴むための土壌となり、孫の時堯による鉄砲伝来という偉業を間接的に、しかし決定的に支えた。忠時の最大の功績は、目に見える城や交易ルート以上に、未来の発展のための「可能性」そのものを次代に継承した点にある。

第一節:鉄砲伝来の土壌

天文12年(1543年)、種子島に漂着したポルトガル人が所有していた火縄銃。14代当主・時堯がこれを現在の価値で1億円ともいわれる高額で購入し、国産化へと踏み切れた背景には、祖父・忠時の遺産が色濃く反映されている 35 。

第一に、 経済的基盤 である。前章で詳述した通り、忠時が確立した琉球交易は、種子島氏に莫大な富をもたらした。この経済的余裕があったからこそ、時堯は未知の兵器に対して巨額の投資を即決できた。忠時が築いた富がなければ、鉄砲の購入自体が不可能だったかもしれない。

第二に、 技術的基盤 である。種子島は古来、良質な砂鉄の産地であり、それを原料とした製鉄や鍛冶の技術が高度に発達していた 6 。忠時の治世は、この伝統技術が維持・発展し、多くの優れた刀匠が活動していた時代であった。時堯が鉄砲の国産化を命じた際、刀匠の八板金兵衛らがその難題に応えることができたのは、忠時の時代を通じて培われてきた高度な金属加工技術の蓄積があったからに他ならない。

第三に、 安定的環境 の創出である。忠時が島津氏との戦略的同盟や楠川城の築城によってもたらした領国の政治的安定は、時堯の世代が鉄砲の導入と生産という、失敗のリスクも高い革新的な事業に安心して集中できる環境を提供した。内憂外患に苛まれていれば、このような長期的な視点に立った技術開発に資源を投じることは困難であっただろう。

忠時が整えたこれらの経済的、技術的、政治的土壌が三位一体となって機能したことで、時堯は鉄砲伝来という歴史的機会を最大限に活かすことができたのである。

第二節:『種子島家譜』における忠時像

忠時の事績を伝える上で最も重要な史料は、種子島家に伝わる『種子島家譜』である。しかし、この史料を扱う際には、その成立過程に注意を払う必要がある。

『種子島家譜』には、忠時の時代に城館が火災に遭い、多くの古記録が失われたという記述が見られる 4 。このため、忠時の治世に関する同時代の一次史料は限定的である。現存する『種子島家譜』の大部分は、江戸時代に入ってから、第18代当主・久時の命を受けた家老の上妻隆直(こうづま たかなお)らによって、島内に残る記録や記憶を収集・再編する形で編纂されたものである 5 。

この編纂事業は、失われた歴史を復元するという学術的な目的と同時に、徳川の世における薩摩藩島津家の一家臣という立場になった種子島家が、自らの家の由緒と栄光を再確認し、その権威を高めるという政治的な意図も含まれていたと考えられる。したがって、『種子島家譜』における忠時の記述は、後世の視点からその功績を顕彰する意図をもって描かれている可能性を常に念頭に置き、批判的に読解する必要がある。とはいえ、彼の行った琉球交易や楠川城築城といった中核的な事績は、複数の史料や考古学的知見によって裏付けられており、その歴史的意義が揺らぐものではない。

忠時の最大の功績は、目に見える遺産だけではない。それは、経済力、技術力、政治的安定性、そして外部世界への開放性という、未来の発展のための「可能性」そのものを次代に継承したことにある。彼の孫・時堯が鉄砲伝来という歴史的機会を掴むことができたのは、忠時が残したこの見えざる土壌があったからに他ならないのである。

結論:種子島忠時の歴史的再評価

本報告書で詳述してきたように、種子島家第12代当主・種子島忠時は、単に鉄砲伝来で有名な時堯の祖父というだけの人物ではない。彼は、16世紀初頭の激動する東アジアの情勢を的確に読み解き、周縁の地から歴史の力学に積極的に関与した、卓越した戦略家であった。彼の歴史的意義は、以下の三点に集約される。

第一に、忠時は、軍事、政治、経済、文化の各側面にわたる施策を連動させた、 総合的な領国形成戦略の実践者 であった。屋久島の楠川城築城による軍事的支配の強化、守護大名島津氏との対等な同盟による政治的安定の確保、琉球王国との公式交易による経済基盤の確立、そして「大的始式」の創始による文化的権威の向上。これらは全て、自領の自立性を高め、海洋へと進出するという明確なビジョンの下に統合されていた。

第二に、忠時は、 鉄砲伝来という歴史的転換の真の舞台を整えた演出家 であった。時堯が主役として舞台に立ったことは紛れもない事実である。しかし、その舞台そのものを設え、主役が登場するに足る経済力、技術力、そして政治的安定性という環境を創造したのは、祖父である忠時であった。彼が琉球交易を通じて蓄積した富と、伝統的な鍛冶技術を維持・発展させた領国経営なくして、日本の歴史を塗り替えた鉄砲の国産化と普及は、少なくともあれほどの速度では実現しなかったであろう。

第三に、忠時の生涯は、 戦国時代の歴史が中央の有力大名だけで動いていたのではないことを雄弁に物語る 。彼は、明の海禁政策、琉球王国の繁栄、そして畿内の政争といった、自領から遠く離れた場所で起こる事象の連関を深く理解し、海という境界領域に生きる自らの地政学的特性を最大限に利用した。これにより、彼は一地方領主の枠を超え、中央の政治、さらには国際関係にまで影響を及ぼす存在となった。

結論として、種子島忠時は、これまで過小評価されてきたが、日本の戦国史、特に技術革新と国際交流の文脈において、極めて重要な役割を果たした人物として再評価されるべきである。彼の先見性と戦略性は、周縁の力が時に歴史の中心を動かしうることを示す好例であり、日本史をより複眼的かつ多層的に理解する上で、不可欠な視座を提供してくれる。

引用文献

- 種子島忠時 (17代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%BF%A0%E6%99%82_(17%E4%BB%A3)

- 種子島久時 (16代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E4%B9%85%E6%99%82_(16%E4%BB%A3)

- 種子島久時 (16代) - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E4%B9%85%E6%99%82_(16%E4%BB%A3)

- 文書展 - 上妻家 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/40/40560/90439_1_%E4%B8%8A%E5%A6%BB%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%B1%95%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E5%BA%A62019%E5%B9%B4.pdf

- 年度刊行予定の『旧記雑録拾遺伊地知季安著作史料集三』 (諸家系図 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20180421103203-1.pdf

- 種子島氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E6%B0%8F

- 種子島氏(たねがしまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E6%B0%8F-93987

- H183 種子島信基 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H183.html

- 西之表市史編さんだより https://www.city.nishinoomote.lg.jp/material/files/group/91/hensan8.pdf

- 後期倭寇研究の成果から見た、 16世紀東シナ海の政治・経済情勢と貿易陶磁 https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/caas/qo9edr000000ml88-att/b_33.pdf

- 倭寇と王直 - 桃山学院大学 https://www.andrew.ac.jp/soken/assets/wr/sokenk193_2.pdf

- 倭寇とモンゴル帝国史 - 多摩大学 https://www.tama.ac.jp/guide/inter_seminar/2021/2021_asia.pdf

- 古琉球と琉球王国 | 日本近現代史のWEB講座 http://jugyo-jh.com/nihonsi/%E8%BF%91%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E5%8F%B2%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7/%E5%8F%A4%E7%90%89%E7%90%83%E3%81%A8%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD/

- 【エピソード25】鄭舜功―倭寇禁圧の明朝使節― | 国際文化学部 | 名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/intercultural/column/episode25/

- 倭寇とモンゴル帝国史 ~海洋の渡海民と大陸の遊牧民~ - 多摩大学 https://www.tama.ac.jp/guide/inter_seminar/2021/2021_asia_presentation.pdf

- 倭寇 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-011.html

- 新納氏は14世紀から続く、じつは南九州の歴史のカギを握る一族!? https://rekishikomugae.net/entry/2023/02/11/101839

- https.jitugetu.com/wp-content/uploads/2021/01/a0552f6a570194d58c0608325c2f6dc3.pdf

- 52 楠川城跡 - 屋久島町 http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/t_yakushima/wp-content/uploads/2023/04/52_kusugawajyouato.pdf

- 楠川城の見所と写真・全国の城好き達による評価(鹿児島県屋久島町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/2449/

- 楠川城跡の発掘 - 屋久島発 田舎暮らし通信 http://yakushimapain2.seesaa.net/article/481797779.html

- 種子島時尭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E6%99%82%E5%B0%AD

- 楠川城址 - 歴史と素適なおつきあい - エキサイトブログ https://rekisisuki.exblog.jp/30901108/

- 大的始式 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab10/kyoiku-bunka/bunka/museum/shichoson/nishinoomote/ooteki.html

- 大的始式 | イベント | 【公式】鹿児島県観光サイト かごしまの旅 https://www.kagoshima-kankou.com/event/51139

- 西之表栖林神社の大的始式 - かごしま文化財事典 https://k-bunkazai-school.com/cultural/c-l-30086/

- 大的始式(おまとはじめしき) - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ap01/event/r4omatohazimesiki.html

- 6.西之表栖林神社の大的始式 http://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kyouikuiinkai/shakaikyouikuka/bunkazai/bunkazai/siseki/siteibunnkazai/kennsitei/2565.html

- 中世日本における外来技術伝来の諸条件 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2407/files/kenkyuhokoku_210_11.pdf

- 琉球國外交- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%90%89%E7%90%83%E5%9B%BD%E5%A4%96%E4%BA%A4

- 長船鍛冶の歴史/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7827/

- 日朝貿易 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-045_1.html

- 博士論文(要約) 論文題目 琉球・日本の外交と文化交流 氏名 屋良 健一郎 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/50088/files/A33120_summary.pdf

- (別紙1) 論文の内容の要旨 論文題目 琉球・日本の外交と文化交流 氏 名 屋良健一郎 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/50088/files/A33120_abstract.pdf

- 「種子島」鉄砲とハサミが超最先端のルーツ?! | Discover Japan | ディスカバー・ジャパン https://discoverjapan-web.com/article/13774

- 歴史の足跡と革新の風が感じられる島【種子島】 - 九州旅ネット https://www.welcomekyushu.jp/article/?mode=detail&id=835

- 日本のものづくりの歴史 - 基盤整備センター https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/data/200405/20040512/20040512.pdf

- 市長の手控え帖 No.175「日本は鉄砲大国だった!」 - 白河市 https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page008998.html

- 『種子島家譜』に見える上妻家の人々 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/46/46586/122611_1_%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%AE%B6%E8%AD%9C%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E4%B8%8A%E5%A6%BB%E5%AE%B6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%80%85.pdf