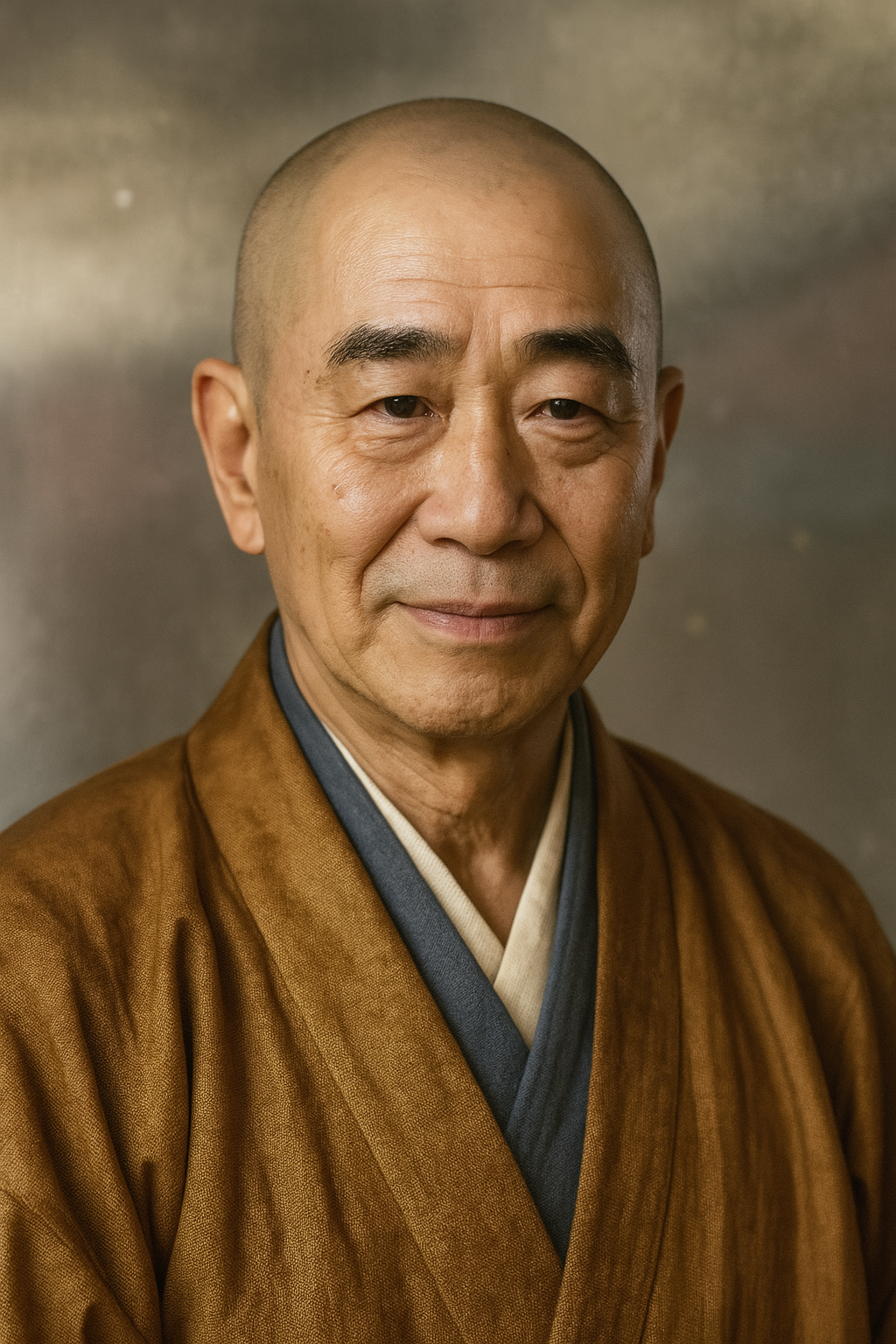

筒井順弘

福住順弘は筒井順興の四男。福住氏を継ぎ、甥の筒井順慶を支えた。次男定慶は筒井家を継ぐも断絶、三男慶之は徳川旗本として家名を存続させた。

戦国大和の結節点:福住(筒井)順弘の実像

序論:戦国大和の「結節点」、福住順弘の実像を求めて

本報告書が対象とするのは、戦国時代の大和国にその足跡を遺した武将、「筒井順弘(つつい じゅんこう、後に福住順弘)」である。彼は、大和最大の戦国大名として君臨した筒井順慶の叔父にあたり、筒井順興の四男(または三男)として生まれ、後に大和東山内の有力国人である福住(福須美)氏の家督を継承した人物として知られる 1 。ユーザーが提示した概要情報、すなわち「筒井家臣、順興の四男、福須美家継承、兄・順昭の娘を娶る、黙阿弥の逸話への関与」といった断片的な記録を起点とし、本報告書では、これらの情報の背景と詳細を、現存する史料に基づき徹底的に解明することを目的とする。

調査を進めるにあたり、まず一点、史料上の注意喚起が必要である。本稿の主題である戦国期の順弘とは別に、室町時代中期に筒井氏の当主であった同名の「筒井順弘(つつい じゅんこう)」が存在する 3 。この人物は筒井順覚の長男であり、嘉吉3年(1443年)に内紛の末に殺害された武将である 4 。両者は全くの別人であり、本報告書ではこの混同を避け、戦国時代を生きた福住順弘の正確な人物像に迫る。

福住順弘は、甥である筒井順慶のような歴史の表舞台で華々しい活躍を見せた英雄ではない。しかし、彼の生涯を丹念に追うことで、戦国時代における地方権力の構造と、大名一族の生存戦略が見えてくる。彼は、筒井本家が拠る奈良盆地と、戦略的要衝である大和東山内の有力国人・福住氏とを繋ぐ「結節点」であり、一族の勢力基盤の安定に不可欠な存在であった。さらに、彼の息子たちが順慶亡き後の筒井家の運命を左右することになり、その「血の継承」という点において決定的な役割を果たした。彼の生涯は、単なる一個人の歴史にとどまらず、戦国期における一族の存続を賭けた深遠な戦略そのものを体現しているのである。

第一章:出自と福住家継承 ― 筒井一門から国人領主へ

1.1. 筒井順興の子として:誕生と時代背景

福住順弘は、大和国の戦国史において筒井氏の勢力を決定的なものにした当主・筒井順興の子として生を受けた 1 。父・順興は、長らく大和で覇を競ってきた越智氏を抑え、筒井氏を大和随一の戦国大名へと押し上げた英主である 7 。その跡を継いだのが、順弘の兄にあたる筒井順昭であった。順昭は父の築いた基盤を継承・拡大し、河内国にまで勢力を伸ばすなど、筒井氏の全盛期を現出した 7 。順弘は、この筒井氏が最も輝かしい時代を迎えつつある中で、その一翼を担う一族の有力な一員として歴史の舞台に登場する。史料によれば、彼は順興の四男、あるいは三男とされ、兄には本家を継いだ順昭、弟には慈明寺氏を継いだ順国などがいた 2 。

1.2. 養子先・福住氏とは:東山内の戦略的要衝

順弘が継承することになる福住氏(福須美氏とも記される)は、大和国における独特の支配構造の中で重要な位置を占める国人であった 1 。彼らは春日大社の国民(くにうちゅう)であり、筒井氏が刀禰(とね、まとめ役)を務める武士団「戌亥脇党」に属する有力な一員であった 1 。その本拠地は、大和高原、いわゆる東山内(ひがしやまのうち)に位置する福住郷(現在の奈良県天理市福住町)であり、福住城を拠点としていた 1 。

この東山内という地域は、筒井氏にとって極めて重要な戦略的意味を持っていた。筒井氏の本拠地である筒井城 12 が位置する奈良盆地が敵の脅威にさらされた際、この山間の地域は防衛の最終ラインであり、一族が退避し再起を図るための生命線となる場所であった。実際に後年、筒井順慶が松永久秀に筒井城を追われた際、この福住の地へ逃れており、その戦略的重要性は歴史によって証明されている 13 。

1.3. 福住宗職の養子へ:一族の生存戦略

順弘は、当時の福住氏当主であった福住宗職の嗣子(跡継ぎ)として養子に入った 1 。これは単なる家格の維持や個人的な関係によるものではなく、筒井氏の深謀遠慮に基づく高度な政治戦略であったと考えられる。

この養子縁組の真意を考察すると、いくつかの側面が浮かび上がる。第一に、地理的・軍事的要因である。前述の通り、東山内は筒井氏にとって後背地の確保という点で死活的に重要であった。この地域の有力国人である福住氏と単なる同盟関係を結ぶだけでなく、当主の息子を養子として送り込み、血縁による直接的な影響下に置くことで、裏切りの危険性を最小限に抑え、有事の際の動員力を確実に掌握する狙いがあった。

第二に、政治的要因である。福住氏は戌亥脇党の中でも屈指の実力を持つ国人であった。彼らを完全に一族の内に取り込むことは、他の国人衆に対する示威となり、筒井氏の支配体制を盤石にする効果があった。順弘は、この戦略を実現するための、いわば「生きた楔」として福住の地へ送り込まれたのである。この養子縁組は、筒井氏が大和一国を安定的に支配するための、計算され尽くした地政学的戦略の一環であったと言えよう。

表1 筒井氏・福住氏 関連略系図

|

関係 |

人物名 |

備考 |

|

父 |

筒井順興 |

筒井氏を大和随一の戦国大名に押し上げる |

|

兄 |

筒井順昭 |

筒井氏の全盛期を築く。順慶の父 |

|

本人 |

福住(筒井)順弘 |

筒井順興の三男(または四男)。福住宗職の養子となる |

|

妻 |

筒井順昭の娘 |

順弘自身の姪にあたる |

|

甥 |

筒井順慶 |

順昭の子。大和の戦国大名 |

|

子 |

筒井定慶 |

順弘の次男。順慶の養子となり筒井家を継承 |

|

子 |

筒井慶之(順斎) |

順弘の三男。徳川旗本として家名を存続させる |

第二章:兄・順昭の死と筒井家の危機 ―「元の黙阿弥」伝説の深層

2.1. 順昭の早逝と幼き当主・順慶

天文19年(1550年)、筒井家の全盛期を築いた当主・順昭が、天然痘(もがさ)が原因とみられる病により、28歳という若さで急逝した 15 。跡を継いだのは、わずか2歳の嫡男・藤勝、後の筒井順慶であった 15 。当主の突然の死と、幼すぎる後継者の登場は、筒井家に巨大な権力の空白を生み出した。これは、長年筒井氏と覇権を争ってきた越智氏や、台頭しつつあった松永久秀といった周辺の敵対勢力にとって、またとない好機であり、筒井家は一転して存亡の危機に立たされたのである。

2.2. 伝説の検証:「元の黙阿弥」と一族の苦悩

この絶体絶命の危機をいかにして乗り越えたかについて、後世、非常に有名な逸話が語り継がれている。江戸時代に成立した軍記物『和州諸将軍伝』によれば、順昭は死に際し、自身と声や姿が瓜二つであったという盲目の僧・黙阿弥(木阿弥)を影武者に立て、その死を3年間秘匿させたという 20 。この奇策によって敵の侵攻を防ぎ、その間に順慶が成長する時間を稼いだ。そして役目を終えた黙阿弥が元の僧侶に戻ったことから、「元の黙阿弥」という故事成語が生まれた、というものである 22 。

しかし、この劇的な逸話は、史実と照らし合わせると信憑性に乏しい。興福寺多聞院の僧侶たちが記した信頼性の高い一次史料『多聞院日記』には、順昭が死去した天文19年6月下旬には、すでに奈良中でその死亡の噂が広まっていたことが記録されている 16 。3年間もの長期にわたって当主の死を完全に隠し通すことは、現実的には不可能であったと考えられる。したがって、「元の黙阿弥」の伝説は、筒井家の苦難を劇的に描くために江戸時代に創出された脚色である可能性が極めて高い 21 。

ユーザーが知る「順弘が影武者擁立に関与した」という情報は、この伝説に基づくものと考えられる。しかし、順弘が果たした真の役割は、このような伝説的な謀略ではなく、より現実的で困難な政治工作にあったと見るべきである。すなわち、叔父の筒井順政や養父の福住宗職ら一族の長老たちと共に、幼い当主・順慶を支え、一族をまとめ上げ、内外からの圧力を巧みに捌くことで、この危機を乗り切ることにあった。

2.3. 内部対立の激化:順政派 対 宗職派

順昭の死後、幼い順慶の後見役を巡って、筒井家内部で深刻な対立が表面化した。一方は、河内国の守護大名・畠山氏との連携を重視し、軍事力による勢力拡大を目指す叔父・筒井順政の派閥。もう一方は、大和における伝統的な支配者である興福寺との関係を重んじ、安定を志向する福住宗職(順弘の養父)の派閥である 9 。

この内部対立において、福住順弘は極めて難しい立場に置かれた。血縁上は筒井一門であり、順政と同じく順慶の叔父にあたる。しかし、法的には福住宗職の息子であり、福住家の人間である。両派閥の間に立ち、彼は深刻な板挟み状態にあったと推測される。この対立は、単なる政策論争にとどまらず、筒井家臣団の分裂を招きかねない危険な火種であった。史料にはこの時期の順弘の具体的な動向は記されていないが、彼がこの緊張関係の中心にいたことは間違いない。そして、この内部の亀裂こそが、次章で述べる松永久秀の侵攻に際して、福住氏が不可解とも思える行動をとる伏線となるのである。

第三章:松永久秀の侵攻と大和の戦乱 ― 離反と帰順の狭間で

3.1. 松永久秀の侵攻と筒井城の陥落

永禄2年(1559年)から、畿内に強大な勢力を築いた三好長慶の重臣・松永久秀が、本格的に大和国への侵攻を開始した 18 。筒井順慶と後見役の筒井順政は激しく抵抗するが、久秀の巧みな戦略と圧倒的な軍事力の前に苦戦を強いられ、断続的に続く戦いの中で、本拠地である筒井城を度々奪われる事態に陥った 7 。大和国は、筒井氏と松永氏が覇権を争う、長い戦乱の時代へと突入したのである。

3.2. 福住氏の離反:苦渋の選択か、好機か

この存亡の危機において、筒井家にとって衝撃的な事件が起こる。筒井与党の中核をなすはずの福住氏が、侵攻してきた松永久秀に味方するという、主家に対する離反行動に出たのである 9 。福住順弘が養子として家督を継いでいたにもかかわらず、なぜこのような事態が生じたのか。その背景には、複合的な要因が絡み合っていたと考えられる。

第一に、前章で述べた筒井家内部の対立である。順慶の後見役として筒井順政の派閥が主導権を握る中、これに反発する福住宗職(順弘の養父)派が、外部勢力である松永氏と結ぶことで、家中での影響力を回復しようとした可能性がある。

第二に、国人領主としての自立性の追求である。戦国時代の国人衆にとって、主家への忠誠は絶対的なものではなく、自らの家の存続と勢力拡大が最優先課題であった。強大な松永氏にいち早く与することで、筒井氏の支配から脱し、自領の安堵やさらなる発展を図ろうとする、極めて現実的な戦略的判断があったと見られる。

第三に、目前に迫る軍事的圧力である。松永氏の大軍を前にして抵抗を続ければ、一族もろとも滅ぼされる危険性があった。福住氏の離反は、単純な裏切り行為として断じることはできず、内部対立、国人としての自立志向、そして外部からの強大な軍事的圧力という三つの要素が複雑に絡み合った結果の、苦渋に満ちた戦略的選択であったと言えよう。この一族の重大な決断の中心にいたであろう福住順弘の心中は、察するに余りある。

3.3. 甥・順慶の庇護と関係修復

興味深いことに、筒井城を追われた甥の順慶は、一時期、離反したはずの福住氏の領地である福住郷へ逃れ、身を寄せている 13 。これは、福住氏の離反が永続的なものではなく、情勢の変化に応じて、最終的には筒井宗家との関係を修復し、再びその与党に戻ったことを強く示唆している。

その後の経緯を見ると、永禄12年(1569年)には、福住氏も松永久秀によって本拠地を追われるという事態に陥っており、松永方との協力関係が破綻したことがわかる 9 。この一連の流動的な動きは、戦国期の主従関係がいかに脆く、実利と力関係によって左右されるものであったかを如実に物語っている。そして、血縁という強固な絆で結ばれているはずの福住順弘でさえも、一族の存亡を賭けた厳しい選択の渦中に置かれていたことを示しているのである。

第四章:甥・筒井順慶の時代における役割 ― 縁の下の力持ちとして

4.1. 姪との婚姻:血の結束の再強化

福住順弘は、兄・筒井順昭の娘、すなわち自身の姪を妻として迎えている 8 。この一見複雑な婚姻関係は、戦国時代の武家社会における極めて戦略的な意味合いを持っていた。

この近親婚が持つ意味は多角的である。第一に、一族の「血の結束」を再確認し、強化する目的があった。貴重な血筋を外部に出すことなく、一族内で循環させることで、その結束をより強固なものにする。第二に、順弘自身の地位の保証である。彼は順慶の叔父であると同時に、順慶の姉(または妹)の夫、すなわち義理の兄弟という二重の血縁関係で結ばれることになった。これにより、筒井一門内における彼の地位は、揺るぎないものとなった。

そして最も重要なのは、これが「関係修復の証」であった可能性である。前章で見た福住氏の一時的な離反の後、改めて筒井宗家に対する揺るぎない忠誠を誓うための、最も強力で象徴的な行為として、この婚姻が結ばれたと推測できる。それは、単なる個人的な結びつきを超え、一族の亀裂を修復し、再統合するための高度な政治的メッセージだったのである。

4.2. 順慶配下としての活動

筒井順慶が織田信長の支援を得て松永久秀を滅ぼし、大和一国の国主としてその地位を確立して以降、福住順弘もその配下として活動したことは間違いない。彼の具体的な戦闘参加の記録は乏しいが、その役割は、東山内という重要な後背地を固めることにあったと考えられる。

例えば、天正9年(1581年)に織田信長が命じた天正伊賀の乱において、筒井順慶は大和口方面軍の将として3,700の兵を率いて伊賀国へ侵攻している 28 。大和と伊賀の国境に位置する福住郷を本拠とする福住氏が、この軍勢の一翼を担った可能性は極めて高い。

福住順弘は、島左近 30 や松倉重信 30 のように「筒井家の両翼」と称された武断派の家臣とは異なり、一門衆の筆頭格として、また東山内の国人衆を束ねる領主として、後方支援、兵站の維持、そして兵力の供給といった、縁の下の力持ち的な役割を担っていたと推測される。彼の存在が、順慶の安定した大和支配の基盤の一つとなっていたのである。

第五章:子孫たちの運命 ― 筒井家の終焉と再生

福住順弘の歴史における真の重要性は、彼自身の功績以上に、彼の子孫が筒井家のその後の運命に与えた決定的な影響にある。

5.1. 養子・筒井定慶:悲劇の大名

大和を統一した筒井順慶であったが、彼には世継ぎとなる実子がいなかった。そこで養子として迎えられたのが、福住順弘の次男・正次、後の筒井定慶(じょうけい)であった 33 。天正12年(1584年)に順慶が病死すると、定慶は筒井家の家督を相続した 34 。

しかし彼の治世は多難であった。天正13年(1585年)、豊臣秀吉による大規模な国替え政策により、定慶は先祖代々の地である大和郡山から伊賀上野へと移封される 34 。この過程で、島左近をはじめとする多くの有力家臣が筒井家を去り、その勢力は大きく削がれた 34 。

関ヶ原の戦いでは徳川家康方の東軍に属し、その功により大和郡山城主として1万石で復帰を果たすという栄誉を得る 33 。しかし、その栄光も長くは続かなかった。慶長20年(1615年)の大坂夏の陣において、豊臣方の大野治房軍に居城である郡山城を攻められ、衆寡敵せず落城。城を脱出した定慶は、その責を負って自害したとも、あるいは恥辱の中で隠棲したとも伝えられている 33 。彼の死により、戦国大名としての筒井氏の家系は、ここに完全に断絶した。

5.2. 旗本・筒井慶之(順斎):細く長く続いた血脈

一方、定慶の弟であり、福住順弘の三男にあたる慶之(よしゆき、順斎とも)は、兄とは異なる道を歩んだ。彼は徳川家康に直接仕え、大和国福住に領地を持つ1千石の旗本として召し抱えられたのである 15 。大名としての地位は失ったものの、この家系は江戸幕府の直臣として幕末まで存続した。幕末期に日露和親条約の交渉にあたった幕臣・筒井政憲は、この旗本筒井家の家名を継いだ人物(養子)である 15 。

5.3. 福住順弘の遺産:二筋の道の意味

福住順弘の二人の息子が辿った運命は、実に対照的である。一方は、大名家の当主として復活を遂げるも、戦国の世の終焉と共に悲劇的な最期を遂げた。もう一方は、小身ながらも近世の新たな支配体制である幕藩体制に巧みに適応し、安定した地位を確保して家名を後世に伝えた。

この二面性こそが、福住順弘が歴史に残した遺産と言える。息子・定慶を通じて、筒井家は戦国大名としての最後の輝きと、滅びの美学を体現した。そしてもう一人の息子・慶之を通じて、一族は新たな時代を生き抜くという、より現実的な成功を収めた。福住順弘という一人の武将から分かれた血脈が、戦国から江戸へと移行する時代の大きな転換点において、栄光と悲劇、そして存続という、二つの異なる結末をもたらしたのである。

結論:歴史における福住(筒井)順弘の再評価

福住順弘の生涯は、甥である筒井順慶のような派手な武功や、後世に語り継がれる伝説に彩られたものではない。彼の名は、大和の戦国史を語る上で、しばしば脇役として扱われることが多い。しかし、彼の生涯を深く掘り下げることで、その静かながらも決定的な重要性が浮かび上がってくる。

彼の存在そのものが、筒井氏による大和支配の戦略的配置の一部であった。彼は、本家と東山内の国人衆とを結ぶ「結節点」として機能し、一族内の対立を吸収する「緩衝材」としての役割を担った。そして何よりも、次世代へと血脈を繋ぐ「供給源」となることで、筒井家の歴史に断絶と存続の両方をもたらした。

福住順弘は、本家との微妙な距離感を保ちながら自領の経営にあたる国人領主であり、政略結婚や養子縁組を駆使して一族の存続を図るという、戦国武士の一つの典型的な生き様を示している。大名・筒井順慶の栄光の影に隠れがちな存在であるが、彼なくして順慶が雌伏の時期を乗り越えることは難しく、彼なくして近世に続く筒井の家名は存在しなかった。福住順弘は、大和の戦国史、ひいては戦国から近世への移行期を深く理解する上で、決して見過ごすことのできない「静かなる重要人物」として、再評価されるべきである。

引用文献

- 福住順弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BD%8F%E9%A0%86%E5%BC%98

- 筒井順昭とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%98%AD

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E5%BC%98#:~:text=%E7%AD%92%E4%BA%95%20%E9%A0%86%E5%BC%98%EF%BC%88%E3%81%A4%E3%81%A4%E3%81%84%20%E3%81%98%E3%82%85%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%86%EF%BC%89%E3%81%AF,%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E8%A6%9A%E3%81%AE%E9%95%B7%E7%94%B7%E3%80%82

- 筒井順弘 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TsutsuiJunkou1.html

- 筒井順弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E5%BC%98

- 筒井家のページ・家臣一覧とコラム - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/tag/group-tsutsui

- 筒井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 筒井氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F

- FS01 福住岩市丸 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/FS01.html

- 福住中定城 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/narasiro/fukusuminakasada/fukusuminakasada.htm

- 福住中定城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BD%8F%E4%B8%AD%E5%AE%9A%E5%9F%8E

- 筒井城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%9F%8E

- 福住城(奈良県天理市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/6406

- 辰市城 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php/%E8%BE%B0%E5%B8%82%E5%9F%8E

- 筒井順慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6

- 歴史の目的をめぐって 筒井順昭 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-18-tustsui-zyunsho.html

- 筒井順慶なる人物|【note版】戦国未来の戦国紀行 https://note.com/senmi/n/n5a9ee2b948da

- 筒井順慶 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6

- 筒井順慶のエピソードから考える判断のタイミング|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-067.html

- 本日の古本:『和州諸将軍伝』 | ジセダイ https://ji-sedai.jp/editor/today/post_40.html

- 筒 井 氏 合 戦 記 - 奈良工業高等専門学校 https://www.nara-k.ac.jp/contribution/pdf/tsutsui.pdf

- 【第5話】《元の黙阿弥》の語源となった史話 筒井順昭と伝香寺 - 泉屋 https://www.izumiya-gr.com/narastory-05

- 圓證寺普賢菩薩騎象像:本尊釈迦如来坐像の左脇侍。当寺はこの地一帯を支配した戦国大名・筒井順慶の父である筒井順昭が菩提寺とした。順昭が亡くなった時に立てた影武者が木阿弥(黙阿弥)という盲目の僧で - Pinterest https://www.pinterest.com/pin/507429083004800333/

- 元の木阿弥の由来とは?語源や意味・家康など影武者を使った戦国武将となれる条件なども紹介 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/86927/

- 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/9-sounenpho2.php?page=118

- 番条と筒井氏の支配 Rule of Banjo and Tsutsui - 中谷酒造 https://www.sake-asaka.co.jp/campany-profile/history-banjyo/banjo-and-tsutsui/

- 筒井城の戦い古戦場:奈良県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/tsutsuijo/

- 天正伊賀ノ乱/血戦編 http://green.plwk.jp/tsutsui/tsutsui2/chap1/02-02tensho.html

- 筒井氏城|梵天彪雅 - note https://note.com/notoriouskiso/n/n9454a18b58b9

- 松倉重信(マツクラシゲノブ)|戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=&dictionary_no=2935

- 島左近(嶋左近) 名軍師/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90093/

- 松倉重信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%80%89%E9%87%8D%E4%BF%A1

- 筒井定慶- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%85%B6

- 筒井定次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1

- 大和郡山の歴史 https://prp.co.jp/koriyama/his/first.htm