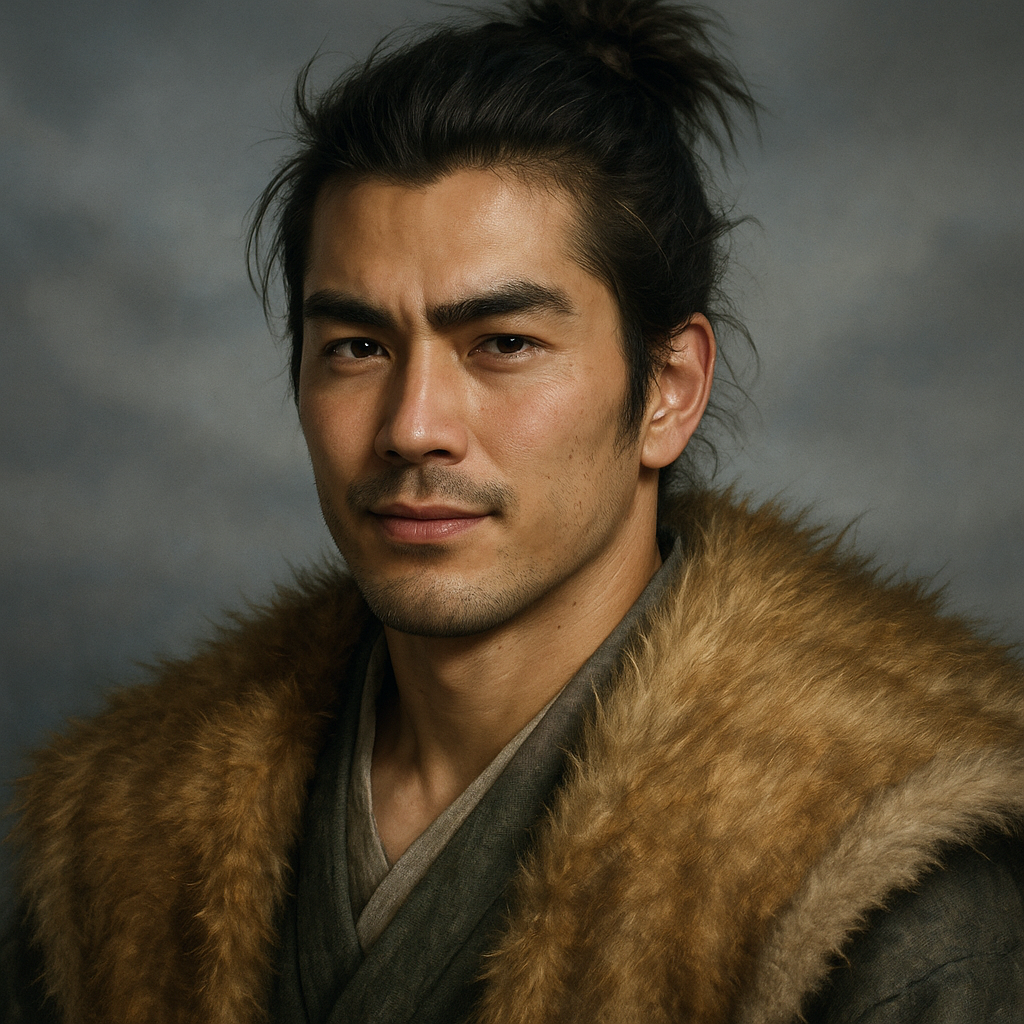

筧十蔵

真田十勇士の筧十蔵は、種子島銃の名手として真田幸村に仕え、上田城や大坂の陣で活躍。史実性は低いが、その専門性と忠誠心は現代まで語り継がれる。

筧十蔵:真田十勇士における異色の火器の専門家 ―その実像と創作における変遷―

1. はじめに

本報告書の目的と概要

本報告書は、戦国時代から江戸時代にかけての武将・真田幸村(信繁)に仕えたとされる「真田十勇士」の一人、筧十蔵に焦点を当てる。その人物像、出自、物語における役割、そして史実性について、提供された資料群を基に多角的に調査し、包括的にまとめることを目的とする。特に、講談や『立川文庫』によって形成された英雄譚としての側面と、歴史的背景との関連性を探求する。近年の漫画、アニメ、ゲームなどのメディアにおける受容と変容についても言及し、筧十蔵というキャラクターが時代を超えてどのように語り継がれ、再解釈されてきたかを明らかにする。

筧十蔵と真田十勇士の位置づけ

真田十勇士は、猿飛佐助や霧隠才蔵といった忍術の達人とともに、真田幸村の活躍を華々しく彩る存在として、明治末期から大正初期にかけて『立川文庫』の講談本などを通じて大衆の人気を博した 1 。筧十蔵もその一員として、特技を活かした活躍が描かれる。これらの物語は、史実の真田幸村の武勇伝に、大衆の判官贔屓の感情や英雄待望論が投影され、創作された側面が強いことを念頭に置く必要がある 1 。

真田幸村および真田十勇士の物語が、特に明治末期から大正期という時代背景において大衆に広く受け入れられた事実は、単なる娯楽を超えた意味合いを持つ。近代化が進む社会変動の中で、旧時代の武士道精神や、強大な権力に立ち向かう英雄の姿が、大衆の心をとらえたと考えられる。日清・日露戦争を経た当時の日本社会は、国家意識の高揚と共に、強さや忠義といった価値観を再評価する気運にあった。そのような中で、真田幸村の不撓不屈の精神や、彼を支える十勇士たちの超人的な活躍は、まさに時代が求める英雄像と合致したのである。筧十蔵を含む十勇士の個性豊かなキャラクター群は、そうした大衆の期待に応える形で創造され、物語の中で磨かれていったのではないか。彼らの物語は、単なるフィクションとして消費されるだけでなく、当時の人々の心情や願望を色濃く反映した文化的現象であったと言えるだろう。

調査の視点と留意点

史実としての筧十蔵の存在は確認されておらず、主に創作上の人物として扱われることを前提とする 3 。しかし、そのモデルとされる可能性のある人物や、関連する史料の断片にも目を配り、創作と史実の接点を可能な限り探求する。いかなる状況下でも調査を完遂し、日本語として自然な表現を心がけ、不必要な外来語やマークダウンの使用は避ける。

2. 筧十蔵の出自に関する諸説

筧十蔵の出自については、いくつかの説が伝えられており、そのいずれもが彼の人物像に特定の色彩を与えている。これらの説は、歴史的確証に乏しいものの、物語の背景として重要な役割を果たしてきた。

蜂須賀家旧臣説

複数の資料において、筧十蔵はもと阿波(現在の徳島県)の蜂須賀家の家臣であったとされている 4 。真田幸村の人柄やその卓越した才覚に深く感銘を受け、自ら願い出てその配下になったという筋書きである。上田市真田氏歴史館の解説によれば、幸村が大坂城内の蜂須賀屋敷に身を寄せている際に、十蔵が幸村に心を引かれ、志願して家臣になったと、その出会いの経緯がやや具体的に示されている 4 。この説は、豊臣恩顧の大名である蜂須賀家と、同じく豊臣方として戦うことになる真田幸村との間に、家臣を通じて間接的な繋がりがあったことを示唆し、物語に広がりを与えている。

筒井家旧臣の息子説

一方、『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』などの資料では、「もと筒井順慶の臣筧孫兵衛の子ともいわれる」との記述が見られる 6 。筒井順慶は大和国(現在の奈良県)の戦国大名であり、この説は蜂須賀家臣説とは異なる出自の可能性を示している。筧孫兵衛という具体的な父の名まで言及されている点は注目に値するが、この孫兵衛なる人物の詳細は不明である。

『真田三代記』における「筧」姓の人物

江戸時代中期に成立したとされる軍記物『真田三代記』には、「筧十兵衛」という名の人物が登場する 7 。この筧十兵衛は、元は足軽という低い身分であったが、真田幸隆(幸村の祖父)および昌幸(幸村の父)に仕えてその武功により取り立てられたと記されている 7 。『真田三代記』には筧十蔵自身は登場しないものの、この筧十兵衛が、後の創作における筧十蔵の父、あるいはモデルの一人と見なされることがある 8 。さらに同書には「筧金六郎」など、他にも筧姓を名乗る真田家の武将が登場しており 7 、真田氏の家臣団に筧姓の者が実際に仕えていた可能性をうかがわせる。

考察:出自の多様性と創作の背景

筧十蔵の出自に関する複数の説が存在するという事実は、彼が特定の史実的人物に固定されているのではなく、物語が形成される過程で様々な要素が取り込まれ、脚色されたキャラクターであることを強く示唆している。特に『立川文庫』のような大衆向けの読み物においては、読者の興味を引き、物語世界にリアリティや深みを与えるために、既存の著名な武将の家臣団のイメージや、有名な大名の名前がキャラクターの背景として借用された可能性が考えられる。例えば、蜂須賀家や筒井家といった、戦国時代から江戸初期にかけて知名度の高かった大名の名を借りることで、筧十蔵というキャラクターに一定の格や背景を与えようとしたのかもしれない。

また、『真田三代記』に登場する筧姓の人物、特に筧十兵衛の存在は、後の創作者たちが筧十蔵の出自や人物像を構想する上での一つの着想元となった可能性がある。『立川文庫』は複数の作者によって執筆されたシリーズであり、各作品間で設定の揺らぎが見られることも指摘されている 9 。このような制作背景も、出自に関する複数の説が生まれる一因となったのかもしれない。

結局のところ、筧十蔵の出自の多様性は、彼が厳密な史実に基づく人物ではなく、物語の都合や作者の意図によって柔軟に設定が付与されてきた「作られた英雄」であることを物語っている。これは、彼の物語が特定の歴史的事実の忠実な再現を目指したものではなく、あくまでエンターテイメントとして大衆に消費され、愛されてきた証左と言えるだろう。そして、このような出自の曖昧さが、かえって後代の創作者たちに自由な解釈と創造の余地を与え、結果として多様な筧十蔵像を生み出す豊かな土壌となったのではないか。固定された史実的背景を持たないからこそ、各々の作品の世界観やテーマに合わせて、彼の出自を自由に設定し、物語を紡ぎやすかったと考えられるのである。

3. 真田十勇士としての筧十蔵

真田十勇士の一員としての筧十蔵は、その特異な技能と役割によって、物語の中で確固たる地位を築いている。彼の存在は、十勇士という集団に戦術的な多様性をもたらし、物語の展開を豊かにしている。

真田幸村への臣従

多くの資料において、筧十蔵は真田幸村の人柄やその卓越した才覚に心服し、自ら進んで家臣になったと描かれている 3 。これは、真田幸村の持つ強いカリスマ性と、それに引き寄せられるように集う勇士たちという、真田十勇士の物語に共通する基本的な構図を反映している。幸村という魅力的なリーダーの下に、各々が優れた技能を持つ者たちが馳せ参じるという展開は、英雄譚の王道とも言えるだろう。

種子島銃(火縄銃)の名手としての役割

筧十蔵の最も際立った特徴であり、彼を他の十勇士と明確に区別する点は、種子島銃(火縄銃)の卓越した技量である 4 。その射撃の腕前は「百発百中」と称されるほどであり、鉄砲隊を組織し、これを率いて戦ったとされる 5 。この能力は、剣術や忍術が主体の他の十勇士たちの中で、彼を「異色の存在」として際立たせている 4 。火縄銃は、戦国時代の合戦においてその様相を一変させた重要な兵器であり、その専門家である筧十蔵の存在は、真田軍の戦術に大きな影響を与えたと考えられる。

十勇士内での位置づけと他の勇士との関係

真田十勇士は、それぞれが異なる専門分野を持つ技能集団として描かれることが多い。例えば、海野六郎は十勇士の中でも最古参であり、幸村の信頼厚い参謀格として知恵を巡らす 5 。猿飛佐助や霧隠才蔵は、神出鬼没の忍術を駆使して諜報活動や奇襲攻撃を得意とする。三好清海入道・伊三入道の兄弟は怪力無双の豪傑として描かれる。こうした中で、筧十蔵は鉄砲という、当時の最新兵器を扱う専門家として、軍事的な役割分担の一翼を明確に担っていたと言える。

具体的な他の勇士との関係性については、由利鎌之助と共に西国を偵察し、情報収集を行ったという記述が見られる 13 。これは、彼が単独の戦闘技能だけでなく、諜報活動や潜入任務にも従事していた可能性を示唆しており、その活動範囲の広さをうかがわせる。また、『立川文庫』を原作とする映画のあらすじでは、真田幸村の命を受け、家康暗殺のために猿飛佐助、穴山小助と共に駿府城へ忍び込む場面が描かれている 15 。これは映画における創作ではあるが、十勇士が互いに連携し、危険な任務に共同で当たっていたというイメージを補強するものである。

考察:鉄砲名手という設定の意義

筧十蔵に「鉄砲の名手」という属性が付与された背景には、複数の要因が考えられる。まず、物語が成立し、広く流布した明治末期から大正期という時代は、日清・日露戦争を経て、近代的な軍事技術や兵器への関心が高まっていた時期である。このような時代背景の中で、戦国時代の合戦における鉄砲の重要性が再認識され、それを専門とするキャラクターが登場することは、読者にとって魅力的に映った可能性がある。

また、物語構成上の効果も大きい。真田十勇士は、剣術、忍術、怪力など、多様な特技を持つ専門家集団として描かれることで、その魅力が増している。その中で、鉄砲という当時の「ハイテク兵器」を扱う筧十蔵の存在は、集団に戦術的な幅と、ある種の近代的なイメージを与える効果があったと考えられる。剣術や忍術といった伝統的な武芸とは異なる「新しさ」を十勇士のチームに加えることで、物語全体のエンターテイメント性を高めたと言えるだろう。

さらに、鉄砲という遠距離攻撃かつ集団戦術にも関わる武器の専門家がいることで、物語の戦闘描写に大きな多様性が生まれた。これにより、従来の白兵戦中心の描写だけでなく、狙撃による要人暗殺未遂や、鉄砲隊による一斉射撃といった、より戦略的でスケール感のある合戦シーンを描くことが可能になった。これは、読者の興奮を高め、物語のスペクタクル性を増す上で重要な役割を果たしたと考えられる。このように、筧十蔵の鉄砲名手という設定は、単なる個人的な特技を超え、物語が成立した時代の社会情勢や歴史観を反映しつつ、物語の魅力を多角的に高めるための戦略的なキャラクター造形であった可能性が高い。

4. 物語における筧十蔵の活躍と逸話

筧十蔵の活躍は、主に『立川文庫』を中心とする創作物語の中で華々しく描かれている。彼の名は、これらの物語を通じて広く知られるようになり、真田幸村を支える勇士の一人として、そのイメージが定着していった。

『立川文庫』における描写

『立川文庫』の諸作品において、筧十蔵は真田幸村に仕える鉄砲の名手として登場する 6 。

- 上田城籠城戦での活躍: 第一次・第二次上田合戦を指すと思われるが、具体的な戦闘描写は提供された資料からは確認できないものの、この戦いで活躍したと簡潔に記されている 6 。彼の鉄砲の腕前が、徳川の大軍を相手にした籠城戦で重要な役割を果たしたと推測される。

- 大坂の陣での活躍:

- 大坂冬の陣では、猟師組30人を指揮したとされている 6 。これは、彼の鉄砲隊長としての一面を具体的に示すエピソードである。

- 大坂夏の陣では討ち死にしたというのが一般的な記述である 6 。英雄的な最期を遂げる姿が描かれたのであろう。

- しかしながら、夏の陣で戦死せず、真田幸村と共に薩摩へ落ち延びたという異説も根強く存在する 4 。これは、幸村生存説と軌を一にするものであり、英雄の物語を終わらせたくないという大衆の願望が反映された結果とも考えられる。上田市真田氏歴史館の資料では、立川文庫の筧十蔵の紹介として「夏の陣後、薩摩落ちにも同行している」と明記されている 4 。

- 真田幸村の影武者: 筧十蔵が真田幸村の影武者を務めたという記述も複数の資料で見られる 6 。これは、彼が幸村から厚い信頼を寄せられていたこと、そして主君のためには自らの命をも顧みない忠誠心を持っていたことを示す重要な役割である。大坂夏の陣で幸村の身代わりとなって戦死したという逸話 5 も、この影武者としての役割と深く関連していると考えられる。

- 父の仇討ち: 『立川文庫』の一編である『真田幸村諸国漫遊記』においては、筧十蔵が父を殺した仇を探す旅に出るという、彼個人のドラマに焦点を当てた物語が展開される。その仇は「毒婦」として描かれ、日本各地を逃げ回りながら悪事を重ね、真田家の面々に追われるという筋書きである 9 。このエピソードは、十蔵に武勇だけでなく、個人的な動機や人間的な葛藤を与えるものであり、キャラクターに深みを与えている。

- その他の活躍: 『立川文庫』を原作とした映画『真田風雲録』(1963年)のあらすじとして、幸村の命を受けた霧隠才蔵、穴山小助、そして筧十蔵が、徳川家康暗殺のため駿府城へ忍び込む場面が紹介されている。しかし、彼らが仕留めた家康は影武者であり、逆に才蔵と小助は捕らわれの身となってしまう。その際、筧十蔵も同行しており、仲間が彼の助けを信じて耐え忍ぶという展開が描かれている 15 。これは、十勇士たちの連携と仲間意識を示すエピソードと言える。

『真田三代記』における「筧十兵衛」

江戸時代中期に成立した軍記物『真田三代記』には、筧十蔵自身の名は見られない。しかし、彼の父、あるいはモデルの一人とされる「筧十兵衛(虎秀)」という人物が登場する 7 。この筧十兵衛は、元は足軽という低い身分であったが、真田幸隆・昌幸親子に仕え、その武勇によって取り立てられた武将として描かれている。これは、筧十蔵の武勇の淵源を示唆する存在として、後の創作に影響を与えた可能性がある。

考察:物語における役割の変遷と多様性

筧十蔵の物語上の役割は、『立川文庫』のシリーズ内においても、作品によって焦点の当てられ方が異なる。ある作品では鉄砲隊を率いる勇猛な武将として、また別の作品では個人的な背景を持つ仇討ちの主人公として、あるいは主君の影武者として描かれる。このような役割の多様性は、『立川文庫』が特定の単一作者によるものではなく、複数の作者が関与したアンソロジー的な性格を持っていたこと 9 を反映していると考えられる。各作者が、それぞれの物語のテーマや読者層の嗜好に合わせて、筧十蔵というキャラクターの異なる側面を強調し、活用した結果であろう。

鉄砲の名手という基本的な設定は一貫して維持されつつも、物語の展開に応じて、ある時は軍団指揮官として集団を率い、ある時は個人的な復讐に燃える孤独な剣客(あるいは銃士)として、またある時は主君の身代わりとなる忠実な影武者として、その役割が柔軟に変化している。これは、シリーズものとして読者を飽きさせないための工夫であり、物語媒体としての『立川文庫』の持つダイナミズムを示している。

このような役割の多様性が、筧十蔵というキャラクターに人間的な奥行きと複雑性を与え、読者の感情移入をより深く促した可能性がある。単一の役割に終始するのではなく、様々な状況で異なる顔を見せることで、彼は単なる「鉄砲の名手」という記号的な存在を超え、より魅力的で記憶に残る英雄像として形成されたと考えられる。特に「薩摩落ち」のような、敗北の中にも希望を繋ぐ悲壮感漂う伝説や、「父の仇討ち」といった個人的な動機に基づく物語は、彼のキャラクターに強いドラマ性を加え、単なる戦闘員以上の、共感を呼ぶ存在へと昇華させたと言えるだろう。

主な創作物における筧十蔵の描写比較

以下に、主な創作物における筧十蔵の描写を比較した表を示す。これにより、彼がどのように語り継がれ、時代や媒体によってどのように変容してきたかの概観を得ることができる。

|

作品名/資料群 |

出自の記述例 |

能力・特技 |

主な活躍・逸話 |

備考 |

|

『立川文庫』全般 |

蜂須賀家臣説、筒井家臣の子説 |

種子島銃の名手、鉄砲隊指揮 |

上田城籠城戦、大坂冬の陣(猟師組指揮)、大坂夏の陣(討死説/薩摩落ち説)、幸村の影武者 4 |

十勇士物語の基盤 |

|

『真田三代記』 |

(筧十蔵は登場せず) 筧十兵衛が真田家臣 |

(十兵衛は武勇に優れる) |

(十兵衛は幸隆・昌幸に仕え取り立てられる) |

十蔵のモデルの一人とされる筧十兵衛が登場 |

|

『真田幸村諸国漫遊記』(立川文庫) |

(立川文庫の説に準じる) |

種子島銃 |

父の仇(毒婦)を探す旅 9 |

十蔵の個人的背景を深掘り |

|

現代の創作 (例:アニメ『BRAVE10』) |

真田幸村の家臣 18 |

種子島銃の名手(愛銃「紗綾」)、狙撃 18 |

幸村の命で情報収集、根津甚八と義兄弟 18 |

性格(真面目、女に弱い、高所恐怖症など)が詳細化 18 |

|

現代の創作 (例:ゲーム『真紅の焔 真田忍法帳』) |

元真田家家臣、信繁の従者、真田忍 20 |

改造銃火器、爆薬物、火薬の扱い 20 |

九度山蟄居に同行、信繁を第一に考える 20 |

常識人、女性に優しい紳士的な側面 20 |

この表は、筧十蔵というキャラクターが固定されたものではなく、時代や作者の解釈によって柔軟に変化してきた「生きた伝説」であることを視覚的に示している。読者は、彼がどのように語り継がれ、変容してきたかの全体像を容易に把握でき、本報告書の「詳細かつ徹底的」という目標達成に大きく貢献する。また、真田十勇士という枠組みの中で、彼がどのようなバリエーションで描かれてきたかを明確に示すことができる。

5. 筧十蔵の実在性についての考察

真田十勇士の一人として、また種子島銃の名手として数々の物語で活躍する筧十蔵であるが、その実在性については長らく議論の対象となってきた。史実の記録と創作の物語との間には、しばしば曖昧な境界線が存在する。

史実上の「筧十蔵」の不在

多くの資料が指摘するように、真田十勇士の華々しい武勇伝の多くは、明治末期から大正初期にかけて出版された『立川文庫』などによって創作されたものであり、筧十蔵を含め、その構成員の多くは架空の人物であるとされている 2 。確かな一次史料、すなわち同時代に書かれた信頼性の高い記録の中に、「筧十蔵」という名の真田幸村の家臣が、物語に描かれるような形で活躍したという具体的な記述は見当たらないのが現状である。

モデルとされる人物:筧十兵衛

しかし、完全に無から創造されたわけではなく、何らかのモデルとなった人物がいた可能性も指摘されている。その最も有力な候補として挙げられるのが、前述の『真田三代記』に登場する「筧十兵衛(虎秀)」である 7 。この筧十兵衛は、真田昌幸・幸隆に仕えた武将として記されており、一部の資料では、この人物が筧十蔵のモデルである、あるいはその父であるとされている 8 。中には、「実在の人物で真田幸村に仕えていた小姓の筧十兵衛」と具体的に言及しているものもあるが 12 、この「小姓」であったという点に関する一次史料による裏付けは、本調査の範囲では確認できなかった。 8 の記述では、「筧十兵衛、又は筧金六郎、あるいはその息子と言われる」と複数の可能性を挙げつつ、「創作された架空の人物という説もある」と両論を併記しており、モデル説についても決定的な証拠があるわけではないことがうかがえる。

真田家臣団における「筧」姓の可能性

『真田三代記』に筧姓の武将が複数名登場すること 7 は、真田氏の家臣団の中に実際に「筧」を名乗る者がいた可能性を完全に否定するものではない。戦国時代から江戸初期にかけての武家において、特定の技能を持つ者が家臣団に組み込まれることは珍しくなく、もし筧姓の者が鉄砲術などに長けていたとすれば、真田家に仕官していたとしても不思議ではない。しかし、そうした人物がいたとしても、それが直ちに真田十勇士の筧十蔵の史実性と結びつくわけではなく、あくまで間接的な可能性に留まる。

考察:史実と創作の交差点

筧十蔵の「実在性」を巡る議論は、単純に史実か創作かという二元論で割り切れるものではなく、より複雑な様相を呈している。完全に史実の人物とは言えない一方で、全くの無から生まれたとも断定し難い。むしろ、何らかの史実的要素、例えば真田家の家臣に筧姓の者がいたという事実や、特定の無名の鉄砲名手の武勇伝などが核となり、それが『立川文庫』をはじめとする創作の過程で増幅され、変容し、「筧十蔵」という魅力的なキャラクターとして結晶化したと考えるのが、より妥当な解釈ではないだろうか。

『立川文庫』の作者たちが、先行する『真田三代記』などの軍記物から「筧」という姓や、そこに登場する人物の武勇伝に着想を得て、それを真田十勇士の一人として再構成し、鉄砲の名手という新たな属性や具体的な活躍譚を付与していったという創作プロセスが推測される。この意味で、筧十蔵は、史実の人物そのものではなく、史実の断片や先行作品の要素を「種」として、物語作家たちの想像力という土壌の上で育て上げられたキャラクターであると言える。彼の「実在性」は、歴史記録上の厳密な存在証明に求められるべきではなく、むしろ物語の中で読者に与えるリアリティや、「もしかしたら本当にいたのかもしれない」と感じさせる英雄譚としての説得力に求められるべきであろう。

筧十蔵にモデル説が根強く語られる背景には、彼が持つ武勇や専門技能(特に鉄砲術)が、戦国時代というリアリティのある歴史的背景の中で具体的に描かれているため、読者がその活躍を「あり得たかもしれない物語」として受け止めやすいという心理が働いている可能性がある。また、英雄譚の主人公やその仲間たちには、何らかの史実的根拠を求めたいという大衆の願望も影響しているのかもしれない。この「史実かもしれない」という絶妙な曖昧さが、かえって筧十蔵というキャラクターの神秘性を高め、その魅力を増している側面も否定できないだろう。

6. 現代の創作メディアにおける筧十蔵像

筧十蔵は、『立川文庫』の時代から一世紀以上を経た現代においても、漫画、アニメ、ゲーム、映画といった多様な創作メディアの中で生き続けている。その姿は、伝統的なイメージを踏襲しつつも、各作品の世界観や時代の要請に応じて新たな解釈が加えられ、変容を遂げている。

漫画・アニメにおける多様なキャラクター造形

-

『BRAVE10』

この作品における筧十蔵は、真田幸村に仕える十勇士の一人として登場し、伝統的な「種子島銃の名手」という設定は健在である。愛銃に「紗綾(さあや)」と名付けて大切に扱うなど、武器への愛着も描かれている 18。狙撃を得意とし、戦闘における重要な役割を担う。

性格面では、非常に真面目で堅物な人物として描かれる一方で、酒には強いものの女性には奥手で、さらには高所恐怖症であるという人間味あふれる弱点も設定されており、キャラクターに深みを与えている 18。また、同じ十勇士である根津甚八と義兄弟の契りを交わすなど、他のキャラクターとの関係性も物語の中で描かれている 18。アニメ版では声優の置鮎龍太郎がその声を担当し 19、舞台版では俳優の鷲尾修斗が演じている 23。 -

その他の作品

『SAMURAI DEEPER KYO』においては、筧十蔵個人が主要キャラクターとして登場するわけではないものの、真田十勇士という概念自体は作中に取り入れられている 24。これは、真田十勇士という存在が、特定の作品を超えて広く認知されていることを示している。また、32の資料では、日本の漫画やアニメにおけるヒロイン像の変遷を論じる文脈で、集団ヒーローの例として真田十勇士の名が挙げられており、彼らが日本のポップカルチャーにおいて一定の地位を占めていることがうかがえる。

ゲームにおけるキャラクター設定と役割

-

『真紅の焔 真田忍法帳』

このゲームにおいて筧十蔵は、元真田家の家臣であり、主人公・真田信繁(幸村)の従者として登場する。単なる銃の名手というだけでなく、真田忍としても活動し、改造した銃火器や爆薬物、火薬の扱いに長けているという、より専門的かつ近代的な能力が付与されている 20。

信繁の九度山蟄居にも同行し、過去に真田家から受けた恩に報いるべく、信繁のことを第一に考えて行動する忠義心の篤い人物として描かれる 20。性格は常識的で、変わり者が多いとされる真田忍の中では数少ない良識人であり、女性に対しては優しく紳士的に振る舞う一面も持つ 20。声優は鈴村健一が担当している 20。

物語の中では、主人公であるくノ一・六実との関係性や、真田丸の危機に颯爽と駆けつける場面などが描かれ、プレイヤーの感情移入を誘う 28。一部のプレイヤーからは、彼の個別ルートのシナリオが特に優れていたという評価も見られる 29。 -

『戦刻ナイトブラッド』

この作品では、筧十蔵は青属性のキャラクターとして登場し、戦闘においてはダメージを軽減するスキルを持つと設定されている 30。特定のイベントのランキング報酬として入手可能なキャラクターであったことから、ゲーム内での人気や希少性も意識されていたことがうかがえる 30。

映画における描写

2016年に公開された映画『真田十勇士』では、俳優の高橋光臣が筧十蔵役を演じている 31 。提供された資料からは、この映画における筧十蔵の具体的な人物描写や性格設定の詳細までは不明であるが、他の勇士たちと共に甲冑を身に纏い、勇ましく集結する姿が確認できる。映画という媒体の特性上、視覚的な迫力やアクションシーンでの活躍が期待されるところである。

考察:現代における再解釈の傾向

現代の様々な創作メディアにおける筧十蔵の姿を概観すると、伝統的な「種子島銃の名手」という核となる設定は多くの場合継承されつつも、それぞれの作品が持つ独自の世界観やターゲットとする読者・視聴者層、そしてメディアの特性に合わせて、その性格、外見、能力、他のキャラクターとの関係性などが、より詳細かつ多様に肉付けされる傾向が見て取れる。

特にゲーム作品においては、プレイヤーがキャラクターに感情移入し、物語世界に没入することを重視するため、内面描写や個人的な背景ストーリーが深掘りされることが多い。『真紅の焔 真田忍法帳』における筧十蔵の「良識人」「紳士的」といった性格設定や、改造銃火器・爆薬物の専門家という能力の拡張は、その典型例と言えるだろう。アニメ『BRAVE10』における高所恐怖症といった弱点の設定も、キャラクターをより人間的で親しみやすい存在にするための工夫と考えられる。

このように、現代の創作者たちは、筧十蔵という古典的な物語の登場人物を単に模倣するのではなく、彼を素材として捉え、現代的な感性や各メディアの表現手法を駆使して自由に再創造を行っている。これにより、筧十蔵は過去の物語の中に埋もれることなく、現代においても新たな魅力が付加され続け、多様なファン層にアピールする「生きているキャラクター」として存在し続けているのである。

このような多様な再解釈とキャラクターの深化は、結果として筧十蔵および真田十勇士というコンテンツ全体の生命力を高め、その長寿化に大きく貢献していると言えるだろう。古典的な英雄像の骨格を踏襲しつつも、新たな設定や物語が加わることで、新規のファンにとっては新鮮なキャラクターとして魅力的に映り、既存のファンにとっては馴染み深いキャラクターの新たな一面を発見する楽しみとして受け入れられている。このサイクルが続く限り、筧十蔵の物語は未来永劫語り継がれていく可能性を秘めている。

7. 結論

本報告書では、真田十勇士の一人、筧十蔵について、その出自、物語における役割、実在性、そして現代の創作メディアにおける多様な姿を、提供された資料群に基づいて詳細に検討してきた。

筧十蔵に関する調査結果の総括

筧十蔵は、史実上の存在としては確たる証拠が見出せないものの、主として明治末期から大正初期にかけて隆盛を極めた『立川文庫』を通じてその英雄像が形成され、大衆に広く親しまれた真田十勇士の重要な一員である。

その出自については、阿波蜂須賀家の旧臣であったとする説や、大和筒井家の家臣筧孫兵衛の子であるとする説など、複数の伝承が存在する。また、江戸中期の軍記物『真田三代記』に登場する真田家臣「筧十兵衛」が、十蔵の父あるいはモデルとなった可能性も指摘されている。これらの出自に関する多様性は、筧十蔵というキャラクターが、特定の史実的人物に固定されることなく、創作の過程で様々な背景や物語性を付与されながら形作られてきたことを強く示唆している。

彼の最も一貫した特徴は「種子島銃(火縄銃)の名手」であるという点であり、鉄砲隊を率いて戦うなど、十勇士の中では特異な技能を持つ武勇の人として明確に位置づけられている。物語の中では、上田城籠城戦や大坂の陣といった真田幸村の主要な戦いでの活躍が語られるほか、幸村の影武者としての役割や、敗戦後に幸村と共に薩摩へ落ち延びたという伝説、さらには個人的な背景に基づく父の仇討ちの物語など、多岐にわたる役割と豊かなドラマ性が与えられてきた。

史実的人物としての評価と、物語上の英雄としての意義

史実の人物としての筧十蔵を評価することは、現存する資料からは困難である。しかしながら、『真田三代記』に筧姓の人物が真田家臣として複数名記載されていることなどから、何らかの史実的断片が創作の核となった可能性は完全に否定しきれない。

一方で、物語上の英雄としての筧十蔵の意義は極めて大きい。彼は、主君真田幸村への揺るぎない忠誠心、専門技能である鉄砲術を駆使した戦場での華々しい活躍、そして時には人間的な弱さや個人的なドラマを抱える複雑なキャラクターとして、長きにわたり多くの人々を魅了してきた。特に、剣術や忍術が主流であった他の勇士たちの中で、近代兵器の萌芽とも言える鉄砲の専門家という設定は、彼に独自の存在感と先進性を与え、物語世界にリアリティと戦略的な深みをもたらした。

現代における継承と今後の展望

筧十蔵および真田十勇士の物語は、その誕生から一世紀以上を経た現代においても、漫画、アニメ、ゲーム、映画といった多様なメディアを通じて活発に再生産され続けている。その過程で、キャラクター設定はより詳細に、物語はより現代的な感性に合わせてアレンジされ、新たな解釈や魅力が付加されている。

これは、彼らの物語が内包する「忠誠」「勇気」「友情」「専門性」といった普遍的なテーマが、時代を超えて人々の心を捉える力を持っていることの証左である。同時に、筧十蔵というキャラクター自身が持つ、ある種の「空白」や「可塑性」が、後代の創作者たちに自由な想像力を掻き立てさせ、多様なバリエーションを生み出すことを可能にしている。

今後も、筧十蔵というキャラクターは、その時代ごとの価値観やエンターテイメントの潮流を柔軟に反映しながら、新たな姿で語り継がれていくであろう。その変遷を追うことは、日本の大衆文化における英雄像のあり方や、物語の受容と変容のダイナミズムを考察する上で、引き続き興味深い視点を提供し続けるものと考えられる。

最終的な考察:なぜ筧十蔵は語り継がれるのか

筧十蔵が単なる「架空の人物」として歴史の彼方に忘れ去られることなく、現代に至るまで多様な形で語り継がれる理由は何であろうか。それは、彼が持つ「専門家」としての際立った魅力と、悲劇的な英雄である真田幸村を献身的に支える「忠臣」としての物語上の重要な機能、そして何よりも、『立川文庫』が生み出した「真田十勇士」という、個性豊かなメンバーで構成される魅力的なチームの一員であるという点が大きいと考えられる。

彼の核となる鉄砲の名手という専門性は、他の勇士たちとの差別化を図り、集団としての十勇士の能力に幅と深みを与えている。また、主君幸村への忠誠心は、日本の伝統的な美徳とも共鳴し、読者や視聴者の共感を呼ぶ。そして、猿飛佐助や霧隠才蔵といったスタープレイヤーだけでなく、筧十蔵のようなスペシャリストがそれぞれの役割を果たすことで、「チーム」としての十勇士の物語はより重層的で魅力的なものとなる。

これらの要素は、時代を超えて普遍的に人々の心を惹きつける力を持っており、新たな創作のインスピレーションを与え続けている。さらに、真田十勇士の物語は、日本人が伝統的に好む「判官贔屓」の精神や、強大な敵に立ち向かう少数精鋭の英雄譚という、心躍る物語類型に合致する。カリスマ的なリーダーである幸村の下、筧十蔵のような専門家がその能力を最大限に発揮して活躍する姿は、ある意味で現代の組織論やチームワークの理想形とも重なり、無意識的なレベルで現代人にも強く訴えかける力を持っているのかもしれない。彼の物語は、単なる娯楽作品という枠を超えて、ある種の文化的DNAとして、私たちの心の中に受け継がれているのではないだろうか。

引用文献

- 第60回 真田信繁(幸村)がごとく「死ぬまで生きよ!」~2016年大河ドラマ『真田丸』サイドストーリー https://plus.jmca.jp/tu/tu60.html

- 真田十勇士 https://museum.umic.jp/sanada/sakuhin/juyusi.html

- 真田信繁の配下“真田十勇士”【前編】 | 歴史人 https://www.rekishijin.com/13634

- 真田十勇士 - 筧十蔵 https://museum.umic.jp/sanada/sakuhin/juyusi_kakei.html

- 真田家に仕えた忍衆 真田忍軍/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52391/

- 筧十蔵(かけい じゅうぞう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AD%A7%E5%8D%81%E8%94%B5-1064752

- 真田十勇士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 信州上田おもてなし武将隊 十勇士解説 筧十蔵の巻 | 真田幸村の日ノ本一の独り言 https://ameblo.jp/mizushimayosito/entry-11330537122.html

- 立川文庫続き読み講談会「真田幸村諸国漫遊記」が始まります ... - note https://note.com/tamada_gyokuzan/n/n1fc08f831dce

- 真田幸村と十勇士 猿飛佐助/霧隠才蔵/三好清海入道/三好為三入道 ... https://www.hmv.co.jp/artist_%E5%B1%B1%E6%9D%91%E7%AB%9C%E4%B9%9F_000000000256338/item_%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%B9%B8%E6%9D%91%E3%81%A8%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB-%E7%8C%BF%E9%A3%9B%E4%BD%90%E5%8A%A9-%E9%9C%A7%E9%9A%A0%E6%89%8D%E8%94%B5-%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B8%85%E6%B5%B7%E5%85%A5%E9%81%93-%E4%B8%89%E5%A5%BD%E7%82%BA%E4%B8%89%E5%85%A5%E9%81%93-%E7%94%B1%E5%88%A9%E9%8E%8C%E4%B9%8B%E5%8A%A9-%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E5%B0%8F%E5%8A%A9-%E6%B5%B7%E9%87%8E%E5%85%AD%E9%83%8E-%E6%9C%9B%E6%9C%88%E5%85%AD%E9%83%8E-%E7%AD%A7%E5%8D%81%E8%94%B5-%E6%A0%B9%E6%B4%A5%E7%94%9A%E5%85%AB-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8_6857833

- 真田三代+真田十勇士イラスト - 上田市マルチメディア情報センター https://www.umic.jp/juyusi/index.html

- 真田十勇士とは?戦国武将・真田幸村を支えた10人の凄腕家臣達 ... https://mag.japaaan.com/archives/149789

- 真田十勇士 - 九度山町観光情報 https://www.kudoyama-kanko.jp/sanada/sanada-juyushi.html

- 真田俊炮食 - 信州上田観光協会 https://ueda-kanko.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/7a8a5dccb99cc9ff8f0a20d44d0b42e2.pdf

- 『忍びの者 霧隠才蔵』(1964年7月11日・大映京都・田中徳三) - note https://note.com/toshiakis/n/n02c11ffde484

- 真田十勇士 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=74

- 立川文庫『真田幸村諸国漫遊記』ここまでの思い出の登場人物① ~戦国大名編~|玉田玉山 https://note.com/tamada_gyokuzan/n/n706deccddac7

- BRAVE10 | バンダイチャンネル|最新作から不朽の名作までアニメ ... https://www.b-ch.com/titles/3171/

- BRAVE10 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/BRAVE10

- 「乙女チック4Gamer」第168回:真田信繁と真田十勇士の絆と生き様を描いた恋愛ADV「真紅の焔 真田忍法帳」を特集 https://www.4gamer.net/games/393/G039333/20180516018/

- 橘田いずみ|アニメキャラ・プロフィール・出演情報・最新情報まとめ - アニメイトタイムズ https://www.animatetimes.com/tag/details.php?id=1748

- BRAVE10|アニメ声優・キャラクター・登場人物・動画配信情報・2012冬アニメ最新情報一覧 https://www.animatetimes.com/tag/details.php?id=2413

- 「BRAVE10」ビジュアル解禁、霧隠才蔵ら真田十勇士×服部半蔵が対峙 - ナタリー https://natalie.mu/stage/news/230732

- SAMURAI DEEPER KYO - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/SAMURAI_DEEPER_KYO

- SAMURAI DEEPER KYOとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/SAMURAI+DEEPER+KYO

- 真紅の焔 真田忍法帳 - 諏訪部順一さん https://www.otomate.jp/kurenai/castcomment/

- 真田信繁と彼を支える真田十勇士のドラマティックな物語。PS Vita「真紅の焔 真田忍法帳」のインプレッションをお届け - 4Gamer https://www.4gamer.net/games/393/G039333/20180626085/

- 監督 藤澤経清氏に聞く「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch ... https://www.4gamer.net/games/747/G074785/20240125011/

- 真紅の焔 総評 - 徒然乙女日記-カワセミ- http://hurutiru.blog.fc2.com/blog-entry-244.html

- 【君になら】筧十蔵 -戦刻ナイトブラッド攻略Wikiまとめ【戦ブラ ... https://senbura.gamerch.com/%E3%80%90%E5%90%9B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%89%E3%80%91%E7%AD%A7%E5%8D%81%E8%94%B5

- 筧十蔵役の高橋光臣。 - 「真田十勇士」中村勘九郎らが甲冑姿で集結 ... https://natalie.mu/eiga/gallery/news/180030/491780

- 日本のマンガ/アニメ - Econfn https://www.econfn.com/ssk/otaku/nihonnomanga.pdf