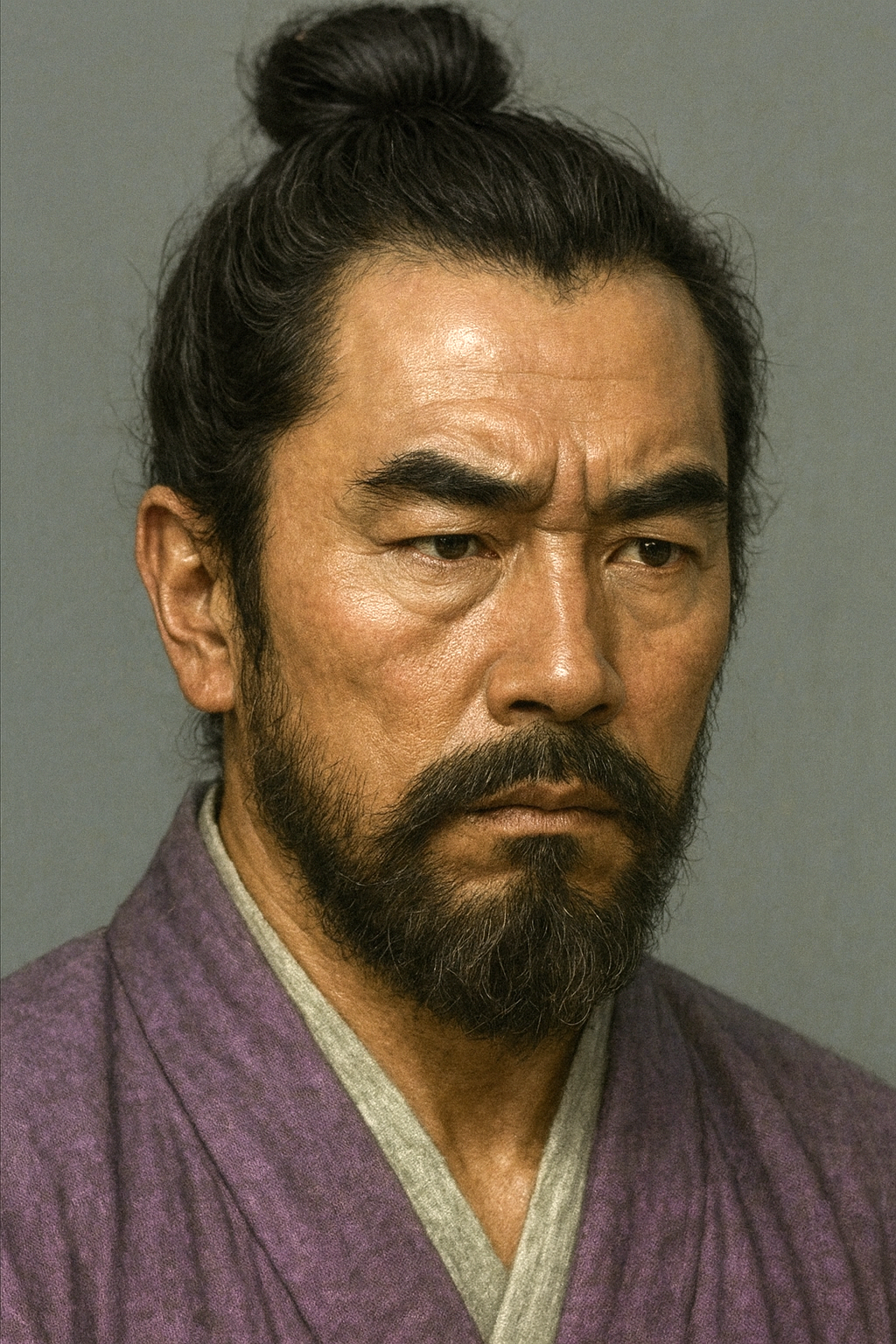

肝付兼興

肝付兼興は大隅の国人領主。父兼久の跡を継ぎ、島津氏との婚姻・軍事両面戦略で勢力を拡大。串良城を攻略し、肝付氏全盛期の礎を築いた。42歳で急死し、家督争いを招く。

戦国大隅の雄、肝付兼興の生涯と戦略 ― 島津氏との相克と領国経営の実像

序章:大隅の雄、肝付氏とその時代背景

肝付氏の淵源と大隅での基盤形成

肝付氏は、平安時代中期に薩摩掾(さつまのじょう)として下向した伴氏をその祖とする、大隅国(現在の鹿児島県東部)に深く根を張った一族である 1 。長元9年(1036年)、伴兼貞が肝付郡の弁済使(荘園の現地管理者)に任じられ、その子・兼俊の代に本拠地の名を取って「肝付」を称したことに始まるとされる 2 。鎌倉時代以降、幕府から地頭として派遣された島津氏が勢力を拡大する中で、在地領主である肝付氏はその支配に抵抗し、両者の間には長きにわたる緊張関係が形成されていった。特に南北朝時代には、肝付氏は南朝方の中核として、北朝方に与した島津氏や畠山氏と激しい戦いを繰り広げた歴史を持ち、その因縁は戦国時代に至るまで続いていた 4 。

兼興が生きた時代の南九州

肝付兼興が生きた16世紀前半の南九州は、室町幕府の権威が完全に失墜し、薩摩国の島津氏、日向国の伊東氏、そして大隅国の肝付氏という三つの勢力が覇を競う、群雄割拠の時代であった 1 。中でも、三州(薩摩・大隅・日向)の統一を目指す島津氏は最大の脅威であったが、その内部は決して一枚岩ではなかった。宗家である奥州家を中心に、薩州家、相州家、そして日向国境に配置された豊州家といった有力な分家がそれぞれ独自の動きを見せ、時には互いに対立・抗争を繰り広げるという複雑な状況にあった 8 。この島津一族内の分裂と内部対立は、肝付氏のような隣接する地域勢力にとって、自らの生存と勢力拡大を図る上での戦略的な隙間となっていた。

兼興の対島津政策は、単に「一貫して対抗した」という単純なものではない。彼の行動を仔細に分析すると、島津氏の内部構造を的確に把握し、ある分家とは婚姻を通じて関係を安定させ、また別の分家や宗家とは軍事的に対峙するという、極めて高度で柔軟な「合従連衡」戦略を展開していたことがわかる。これは、強大な隣国と対峙する地域勢力が、自らの独立を維持し、生き残りをかけて繰り広げた、現実的かつ巧みな外交・軍事戦略の典型例であった。兼興の生涯を追うことは、戦国時代の国人領主が置かれた過酷な状況と、その中で発揮されたリアルな政治感覚を解き明かすことに他ならない。

第一章:肝付兼興の出自と家督相続

生誕と一族の状況

肝付兼興は、明応元年(1492年)、大隅国の戦国大名・肝付氏の第14代当主である肝付兼久の子として生を受けた 10 。父・兼久の時代、肝付氏はすでに大隅半島における一大勢力としての地位を固めていた。永正3年(1506年)には、島津氏11代当主・島津忠昌自らが率いる大軍を高山城に迎え撃ち、これを撃退するという大きな戦果を挙げており、その武威は周辺に広く知れ渡っていた 3 。また、兼久自身も家督相続の際に志布志の新納氏から支援を受けるなど、周辺勢力との関係構築を通じて自家の安泰を図っており、兼興はそうした父の背中を見て育ったと考えられる 3 。

家督相続

大永3年(1523年)、父・兼久が死去したことに伴い、兼興は32歳で家督を相続し、肝付氏第15代当主となった 10 。彼は父祖伝来の本拠地である高山城を拠点とし、父が築き上げた勢力圏を継承するとともに、さらなる領土拡大へと乗り出すことになる 10 。高山城は、三方を急峻な崖に囲まれ、麓を流れる川を天然の堀として利用した、防御に優れた中世の山城であった 6 。この堅城を核として、兼興は激動の戦国時代を生き抜くための領国経営を開始したのである。

【表1:肝付兼興 人物概要】

|

項目 |

詳細 |

典拠 |

|

氏名 |

肝付 兼興(きもつき かねおき) |

|

|

生没年 |

明応元年(1492年)~ 天文2年4月5日(1533年4月29日) |

10 |

|

享年 |

42歳 |

10 |

|

本拠地 |

大隅国 高山城(現・鹿児島県肝属郡肝付町) |

6 |

|

父 |

肝付兼久(14代当主) |

10 |

|

母 |

新納氏の娘 |

4 |

|

妻 |

島津忠朝(豊州家)の養女(実父:島津久盈) |

10 |

|

子 |

肝付兼続(16代当主)、娘(入来院重嗣正室)、娘(島津貴久正室、法名:花室清忻) |

10 |

|

兄弟 |

兼親(かねちか、別名:兼執)、頴娃兼洪 |

10 |

第二章:島津氏との相克 ― 婚姻と合戦の二正面戦略

豊州島津家との婚姻関係

兼興の対島津戦略を理解する上で鍵となるのが、島津氏の分家である豊州家との関係である。豊州家は、島津宗家8代当主・島津久豊の三男・季久を祖とする一族で、代々当主が豊後守を称したことからその名がついた 9 。彼らは日向の伊東氏に対する備えとして、大隅国東部から日向国南部にかけての国境地帯に配置され、宗家の力が弱まると半ば独立した勢力として振る舞っていた 11 。

兼興は、この豊州家の当主であった島津忠朝の養女(忠朝の実弟・島津久盈の娘)を正室として迎えた 10 。これは、自領の東側に隣接し、日向方面に影響力を持つ豊州家との関係を安定させ、背後の安全を確保するという極めて戦略的な判断であった。さらに、兼興は自らの娘の一人を、後に島津宗家(当時は相州家)の当主となる島津貴久に嫁がせている 4 。これは、将来の薩摩・大隅の覇権を担うであろう有力者との間に、あらかじめ楔を打ち込んでおこうとする、長期的な視野に立った布石であったと言える。

串良・鹿屋を巡る軍事衝突

婚姻という外交政策の一方で、兼興は軍事力の行使をためらわなかった。その矛先が向けられたのが、豊州家の勢力圏にあった串良(くしら)や鹿屋(かのや)といった戦略的要衝である。

-

永正17年(1520年)の攻防

8月1日、兼興は豊州家の一族・平山氏が守る串良城を攻撃したが、この時は守りが堅く、撤退を余儀なくされた 11。その直後の8月17日、報復として島津忠朝が肝付氏の拠点である鹿屋城を攻撃し、城攻め自体は成功する。しかし、兼興はこの機を逃さなかった。彼は、勝利に油断して引き上げる忠朝軍を「鹿屋原」で待ち伏せ、奇襲をかけて散々に打ち破り、大勝利を収めたのである 11。 -

大永4年(1524年)の串良城攻略

鹿屋原での勝利から4年後、兼興は満を持して再び串良城に軍を進めた。今度の攻撃は成功し、城将を討ち取ってついに串良城を陥落させ、自らの支配下に置いた 10。この串良城は、元々は島津氏の同族である北原氏の居城であった土地であり、その奪取は肝付氏の勢力拡大を象徴する出来事であった 10。

これらの行動は、現代的な感覚で見れば、妻の実家の勢力圏を攻撃する矛盾した行為に映るかもしれない。しかし、戦国時代の論理においては、これは極めて合理的な戦略であった。婚姻はあくまで勢力間の関係を安定させるための外交ツールであり、特定の領土や権益を巡る軍事行動を必ずしも妨げるものではなかった。兼興の狙いは、豊州家そのものを滅ぼすことではなく、その影響下にある「串良」という戦略的価値の高い拠点を切り取ることにあった。彼は「婚姻」というカードで豊州家との全面戦争を回避しつつ、「合戦」というカードで局所的な利益を追求するという、リスク管理の行き届いた二正面戦略を展開していた。これは、彼の武将としての、そして政治家としての非凡なセンスの高さを示すものに他ならない。

第三章:領国経営と文化的側面

高山城を中心とした支配体制

肝付兼興は、軍事行動と並行して、本拠地である高山城を中心とした領国の支配体制を着実に固めていた。高山城を本城とし、大隅半島一円に大平城、串良城、鹿屋城、そして後の拠点となる志布志城など、多数の支城をネットワーク状に配置することで、広大な領域を効率的に支配した 6 。この兼興の時代に築かれた支配基盤があったからこそ、子の兼続の代には肝付氏の所領は十数万石に達し、その勢力は最大に達することになる 19 。兼興の治世は、まさに肝付氏全盛期の礎を築いた時代であった。

その支配を支えたのが、安楽氏、薬丸氏といった一族や、伊地知氏、禰寝(ねじめ)氏といった大隅の有力国人衆からなる家臣団であった 1 。ただし、これらの国人衆との関係は常に安定していたわけではなく、例えば禰寝氏とは、時には敵対し、後には従属するなど、その時々の情勢に応じて変化する流動的なものであった 1 。兼興は、こうした複雑な人間関係を巧みに操り、領国を統率していたのである。

信仰と文化

兼興と肝付一族は、単なる軍事勢力ではなく、在地領主として地域の信仰と文化を篤く保護していた。一族の菩提寺は、高山の地に建立された霊護山盛光寺であった。この寺は5代当主・兼石が父の菩提を弔うために創建したもので、兼興の父・兼久を含む歴代当主の供養塔が数多く祀られている 3 。また、高山城の近くには、鎌倉時代に宋から渡来した禅僧・蘭渓道隆が開いたと伝えられる道隆寺も存在し、肝付氏の庇護を受けていたと考えられる 4 。

さらに、肝付氏の始祖である伴兼行が伊勢神宮から勧請して創建したと伝えられる四十九所神社は、肝付一族の氏神として、また肝属郡の総社として篤い崇敬を集めた 23 。同社で現在も奉納されている流鏑馬(やぶさめ)神事は、900年近い歴史を持つとされ、武勇を重んじる肝付氏の威勢と、五穀豊穣を願う領主としての役割を象徴する重要な祭祀であった 25 。加えて、高山城内には城の守り神として大来目神社(おおくめじんじゃ)も祀られており、一族の武運長久が祈願されていた 4 。

これらの事実は、肝付氏が平安時代以来の在地領主としての強いアイデンティティと正統性を持っていたことを示している。鎌倉幕府によって地頭として派遣された「外来の」支配者である島津氏に対し、肝付氏は自らを「土着の」支配者と位置づけていた。この歴史的背景と自負こそが、強大な島津氏に対する徹底抗戦を支える精神的な支柱となっていた可能性は高い。両者の戦いは、単なる勢力争いという側面だけでなく、新興勢力と在地旧勢力のプライドをかけた、より深い文化的・歴史的対立の様相を呈していたのである。

第四章:兼興の死と後継者問題「兼執の乱」

突然の死

天文2年(1533年)4月5日、肝付兼興は42歳という若さでこの世を去った 10 。肝付氏がまさに勢力を伸長させ、島津氏との角逐を有利に進めつつあった中での当主の急死は、一族に大きな衝撃と動揺をもたらした。

家督争いの勃発

兼興の死は、直ちに後継者を巡る深刻な内紛の引き金となった。家督は嫡男である三郎兼続が継ぐのが順当であったが、これに対し兼興の実弟である兼親(かねちか、別名:兼執)が異を唱え、両者の間で家督を巡る争いが勃発したのである 10 。この内紛、いわゆる「兼執の乱」の具体的な経緯や、どちらの派閥にどのような家臣が与したかについての詳細な記録は乏しい。しかし、最終的に若き兼続が叔父の兼親を実力で「滅ぼして」勝利を収め、第16代当主の座を確保したことで争いは終結した 27 。当主の急死が引き金となる後継者争いは、戦国時代の武家において頻繁に見られた現象であり、肝付氏もその例外ではなかった。

この内紛は、一見すると肝付氏の国力を消耗させ、弱体化を招く危機であったように思われる。しかし、結果としてこの権力闘争に勝利した兼続は、自らの権力基盤をかつてなく強固なものにした可能性がある。叔父をはじめとする反対勢力を一掃したという事実は、若き新当主の権威を家中に、そして周辺勢力にまで明確に示す効果があった。家臣団は引き締められ、より強力なリーダーシップの下で再結束したと考えられる。事実、この内紛を乗り越えた兼続は、後に島津貴久の弟・忠将を討ち取るなど目覚ましい軍功を挙げ、肝付氏の最大版図を築き上げていく 2 。その意味で、兼興の早世が招いた「兼執の乱」は、短期的には危機であったものの、長期的には名将・兼続という強力なリーダーの下で肝付氏が次なる飛躍を遂げるための、いわば「産みの苦しみ」であったと評価することも可能であろう。

終章:肝付兼興の歴史的評価

肝付兼興は、その子である兼続の華々しい活躍の陰に隠れ、歴史的に目立つ存在とは言えないかもしれない。しかし、彼の治世は、大隅の雄・肝付氏の歴史において極めて重要な過渡期であった。彼は、三州統一へと向かう島津氏の圧力を、巧みな外交(婚姻)と断固たる軍事行動(鹿屋原の戦い、串良城攻略)を組み合わせることで巧みに凌ぎ、大隅半島における肝付氏の独立性を堅持した。兼続が後に肝付氏の最大版図を現出させ、島津氏と互角以上に渡り合えたのは、兼興の代に築かれた軍事的、経済的、そして政治的な基盤があったからに他ならない。兼興は、まさしく「肝付氏全盛期の礎を築いた武将」として再評価されるべきである。

一方で、彼の42歳という早世は、結果として一族に「兼執の乱」という内紛をもたらし、領国に一時的な混乱を招いた。また、彼が自家の安泰のために結んだ島津氏との二重の婚姻関係は、彼の死後、皮肉な形で肝付氏の運命を左右することになる。子の兼続は、島津貴久の義弟でありかつ義兄でもあるという複雑な立場にありながら、最終的には全面戦争へと突入する。そして、その兼続の死後には、彼の妻であり貴久の姉である御南(おみなみ)が、親島津派の重鎮として家中の実権を掌握し、反島津を掲げる当主(兼亮)を追放するという事態を招くのである 2 。これは、兼興が仕掛けた政略結婚が、時を経て自家の独立を揺るがす一因となった歴史の皮肉であった。

総じて、肝付兼興は戦国中期の南九州という激動の時代において、在地勢力の意地と誇りを体現し、巧みな戦略で一時代を築いた優れた武将であった。しかし、彼の早すぎる死と、彼が残した複雑な人間関係の網の目は、図らずもその後の肝付氏の運命を大きく規定し、やがて来る島津氏への臣従という歴史の大きな流れを、完全に押しとどめるには至らなかったのである。

補遺:肝付兼興関連年表

|

西暦(和暦) |

肝付兼興および肝付氏の動向 |

関連事項(島津氏・その他) |

|

1492年(明応元年) |

肝付兼興、誕生 10 。 |

|

|

1506年(永正3年) |

父・兼久、高山城にて島津忠昌軍を撃退 6 。 |

|

|

1520年(永正17年) |

串良城を攻めるも失敗。鹿屋原の戦いで島津忠朝(豊州家)軍に大勝 11 。 |

|

|

1523年(大永3年) |

父・兼久死去。兼興が家督を相続 10 。 |

|

|

1524年(大永4年) |

串良城を攻略し、領有する 10 。 |

|

|

1526年(大永6年) |

|

島津忠良・貴久親子が台頭。島津宗家で内紛が激化する 5 。 |

|

1533年(天文2年) |

4月5日、兼興が42歳で死去 10 。死後、子・兼続と弟・兼親の間で家督争い(兼執の乱)が勃発 10 。 |

|

|

1538年(天文7年) |

子・兼続、新納氏を攻め滅ぼし、大隅のほぼ全域を平定する 4 。 |

島津貴久、薩摩守護職となる。 |

|

1549年(天文18年) |

|

島津貴久、フランシスコ・ザビエルにキリスト教の布教を許可する 30 。 |

|

1561年(永禄4年) |

子・兼続、島津方の廻城を攻略。竹原山の戦いで島津忠将(貴久の弟)を討ち取る 2 。 |

島津氏と肝付氏の対立が全面化する。 |

|

1566年(永禄9年) |

子・兼続、高山城を落とされ、志布志にて死去(自害説あり) 28 。 |

|

|

1574年(天正2年) |

18代当主・兼亮、島津義久に降伏。大名としての肝付氏は事実上滅亡する 2 。 |

|

引用文献

- 大隅平定、肝付兼亮が降る/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(2) - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/05/28/231620

- 肝付氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E4%BB%98%E6%B0%8F

- 高山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kyushu/kouyama.j/kouyama.j.html

- 肝付氏のこととか、高山の歴史とか - ムカシノコト、ホリコムヨ。鹿児島の歴史とか。 https://rekishikomugae.net/entry/2021/04/13/104204

- 肝付一族についてまとめてみた、南九州に伴氏が根付き、そして枝葉を広げた - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/10/04/202457

- 半島に君臨した肝付氏が歴代本拠地とした所である。その肝付氏が拠点 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20161012105040-1.pdf

- 九州三国志 ~九州の戦国時代~ https://kamurai.itspy.com/nobunaga/9syu3gokusi.htm

- 加治木肝付氏(喜入肝付氏)、出奔した三男坊の家系は島津家の重臣になる - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2023/06/03/075626

- 島津氏の薩州家のこと【前編】 分家から本流になりかけるが…… - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2023/08/23/174654

- 肝付兼興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E4%BB%98%E5%85%BC%E8%88%88

- 戦国時代の南九州、激動の16世紀(1)島津忠良が実権をつかむ、本宗家を乗っ取る!? https://rekishikomugae.net/entry/2021/10/10/102314

- 外城と麓の町並み|旧薩摩藩領内 https://tojoh.net/060_kouyama.htm

- 争乱の歴史:大隅河川国道事務所 http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/river/rekishi/rekishi-souran.htm

- 肝付兼興女(島津貴久先室) http://shimadzuwomen.sengoku-jidai.com/ki/kimotsuki-kaneoki-musume2.htm

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6#:~:text=%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6%EF%BC%88%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86,%E3%81%8B%E3%82%89%E6%97%A5%E5%90%91%E9%A3%AB%E8%82%A5%E3%81%AB%E7%A7%BB%E3%82%8B%E3%80%82

- 豊州家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6

- 歴史を歩く ⑳ - 大崎町 https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/kh_bunkakouminkan/documents/22.pdf

- 武家家伝_肝付氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kimo_k.html

- 高山城跡(昭和20年2月22日指定) - 肝付町 https://kimotsuki-town.jp/soshiki/rekishiminzoku/1/2/1651.html

- 【本藩人物誌、国賊伝・肝付兼続】 | 九州戦国史~室町末期から江戸 ... http://siori20120901.blog.fc2.com/blog-entry-476.html?sp

- 【きもつき情報局】肝付氏歴代の墓・盛光寺跡を整備 https://kankou-kimotsuki.net/archives/10621

- 肝付氏歴代の墓 - 大隅半島(鹿屋・垂水・志布志・肝属) - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/11972545

- 【きもつき情報局】限定45本! 縁起物の「当的」はいかが - 肝付町観光協会 https://kankou-kimotsuki.net/archives/10699

- 四十九所神社の流鏑馬(昭和56年3月27日指定) - 肝付町 https://kimotsuki-town.jp/soshiki/rekishiminzoku/1/1/1658.html

- 高山 - 鹿児島日本遺産 https://samurai-district.com/spot/spot-1257/

- 肝付町・四十九所神社流鏑馬 https://www.osumi.or.jp/sakata/furusatokaze/furusatokaze2/hasi/yabusame.html

- OT21 肝付兼俊 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry298.html

- 肝付兼続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E4%BB%98%E5%85%BC%E7%B6%9A

- 薩摩紀行_肝付氏系図 - Samurai World - FC2 https://samuraiworld.web.fc2.com/satsuma_kimotsuki_family.htm

- 島津貴久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85