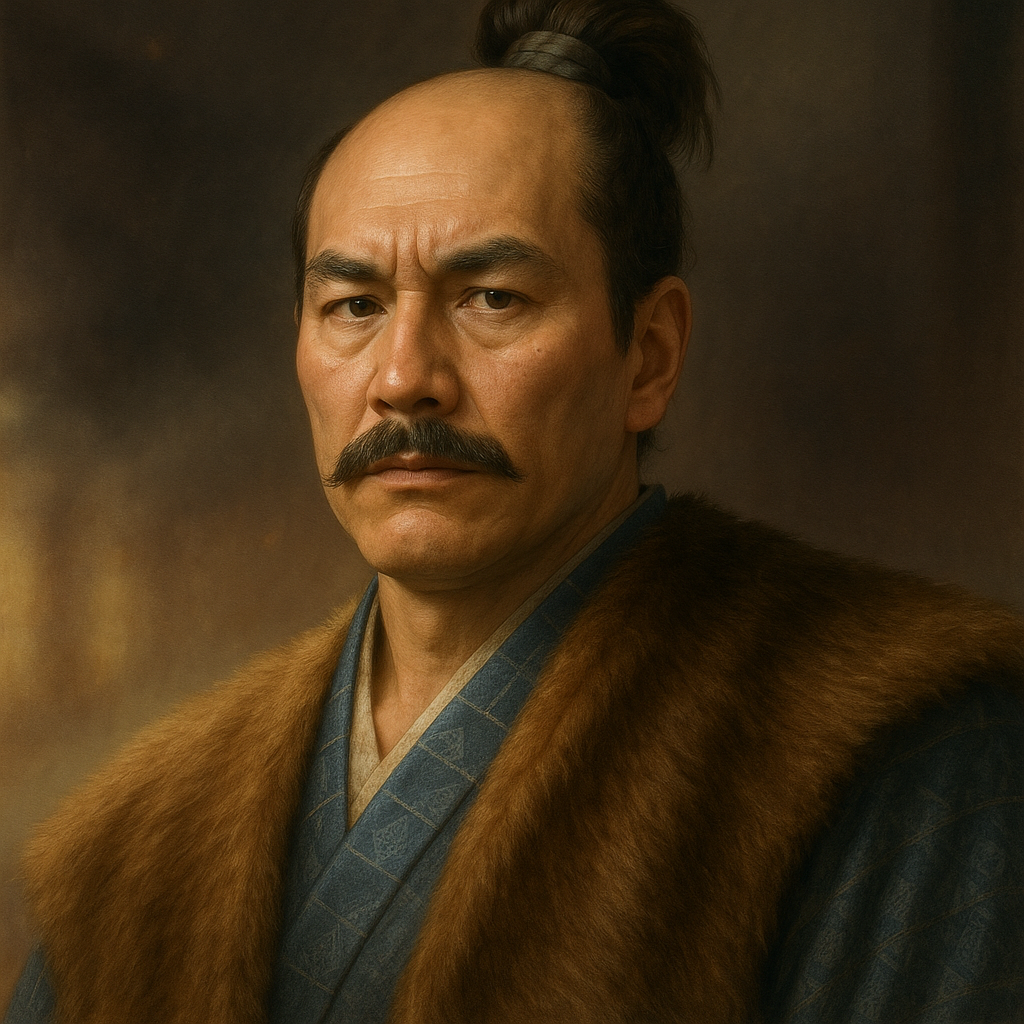

蠣崎季広

蠣崎季広は蝦夷地の蠣崎氏4代当主。アイヌとの融和政策「夷狄之商舶往還之法度」を制定し、交易を独占。巧みな外交で蠣崎氏の基盤を確立し、松前藩成立の礎を築いた。

蠣崎季広:戦国期蝦夷地における支配体制の確立者

序論:戦国期蝦夷地の動乱と蠣崎季広

本報告書は、日本の戦国時代において、北方世界の蝦夷地(現在の北海道)に確固たる和人勢力の支配基盤を築き上げた武将、蠣崎季広(かきざき すえひろ)の生涯と事績、そしてその歴史的意義を多角的に解明することを目的とする。季広が生きた16世紀は、日本本土が群雄割拠の戦乱に明け暮れる一方、蝦夷地においても和人と先住民族であるアイヌとの間で緊張と衝突が繰り返される不安定な時代であった。このような状況下で、蠣崎季広は父祖伝来の武力に頼る政策から、アイヌとの和睦と交易を重視する政策へと大きく舵を切り、後の松前藩の礎となる安定した支配体制の構築に成功した。

本報告書では、まず蠣崎氏の出自と蝦夷地への進出の経緯を概観し、季広の父・義広の時代の状況と、季広が家督を相続した際の蝦夷地の政治情勢を明らかにする。次に、季広の政策の中核をなすアイヌ政策、特に画期的であった「夷狄之商舶往還之法度」の制定とその意義、さらには徳山館を中心とした統治体制の確立や交易による経済基盤の強化、そして中央政権との関係構築に至る過程を詳細に検討する。最後に、史料に見る季広の人物像や、知将としての外交・戦略、アイヌ政策の功罪など、多角的な歴史的評価を試みる。これにより、戦国時代の日本の周縁地域における権力形成の様相と、和人とアイヌ民族の関係史における蠣崎季広の重要性を浮き彫りにすることを目指す。

第一部:蠣崎氏の台頭と季広の登場

第一章:蠣崎氏の出自と蝦夷地への進出

蠣崎氏の出自については諸説が存在し、その起源は必ずしも明確ではない。松前藩の公式な記録である『新羅之記録』によれば、若狭国守護であった武田氏の一族、武田信広が蝦夷地に渡り、上之国花沢館主であった蠣崎季繁(かきざき すえしげ)の養子となったことに始まるとされる 1 。この武田信広は、1457年(長禄元年)に発生したアイヌの一斉蜂起であるコシャマインの戦いを鎮圧する上で重要な役割を果たし、その功績によって蠣崎氏の家督を継承し、他の和人領主層を統一していく地歩を固めたと伝えられている 1 。

しかしながら、この若狭武田氏説に対しては、史料的な裏付けの乏しさや系譜上の矛盾点も指摘されている。『新羅之記録』自体が江戸時代初期の編纂物であり、松前氏の権威と正統性を強調する意図が含まれている可能性は否定できない 1 。武田信広という人物の実在性についても、同時代の確実な史料が乏しいことから疑問視する声もある 2 。一方で、陸奥国の南部氏の一族とする説も存在するが 1 、こちらも確たる証拠に欠けるのが現状である。

蠣崎氏が蝦夷地へ渡来した正確な時期や理由も詳らかではないが、15世紀中頃には下北半島から渡道した和人の豪族の一つとして、渡島半島南西部に勢力を有していたと考えられている 1 。彼らは当初、武田氏を称していたが、後に下北半島の蠣崎城(現在の青森県むつ市)にちなんで蠣崎氏を名乗るようになったとされる 1 。当時の蝦夷地南岸には、奥羽の戦乱を逃れたり、交易の利を求めて渡来した中小の和人領主が「館」と呼ばれる拠点を築いて割拠しており、蠣崎氏もその一つであった 1 。これらの館主たちは、アイヌとの交易や漁業権益などを巡って、相互に競争し、またアイヌとの間でも緊張関係にあった。

このような背景の中、蠣崎氏はコシャマインの戦いを契機として次第に頭角を現し、他の和人領主を統合していく過程で、蝦夷地における和人社会の中心的勢力へと成長していった。その過程において、蠣崎氏の出自に関する伝承は、彼らが蝦夷地を支配する正当性を内外に示す上で、重要な意味を持っていたと考えられる。特に若狭武田氏という名門の血筋を引くという主張は、他の和人領主に対する優位性や、本州の有力大名との交渉において、彼らの権威を高める効果があったと推測される。

父・蠣崎義広の時代とアイヌとの関係

蠣崎季広の父である蠣崎義広(かきざき よしひろ)は、文明11年(1479年)に蠣崎光広の子として生まれた 7 。義広の時代は、蝦夷地における蠣崎氏の勢力基盤を固める上で重要な時期であったが、同時にアイヌとの関係が極めて緊張した時代でもあった。

永正9年(1512年)、蝦夷地東部のアイヌ首長であったショヤ(庶野)とコウジ(訇時)兄弟が率いるアイヌ民族の大規模な蜂起(ショヤコウジ兄弟の戦い)が発生すると、義広は父・光広と共にこれを鎮圧し、その後の永正11年(1514年)にはアイヌ勢力によって陥落していた徳山館(後の松前大館)を奪還し、入城を果たした 7 。この徳山館は、以降の蠣崎氏、そして松前藩の拠点となる重要な城館である。

義広の時代における特筆すべき事績の一つは、主家である安東尋季(あんどう ひろすえ)の裁定により、家督相続前であったにもかかわらず上国(かみのくに)・松前両守護職に補任され、蝦夷地を訪れる和人商船から運上(うんじょう、税)を徴収する権利を公的に認められたことである 7 。この運上の過半は安東氏に納められたものの、この権利獲得は蠣崎氏が他の道南の館主層に対して経済的・政治的に優越する体制を確立する上で決定的な意味を持った。

しかし、大永元年(1521年)に家督を継いだ後、義広は交易などを巡って対立を深めていたアイヌとの間で、まさに戦いに明け暮れる日々を送ることになる。大永5年(1525年)や享禄元年(1528年)にも東西のアイヌが蜂起し、蠣崎氏の支配地は常に脅かされていた 7 。特に享禄2年(1529年)には、西蝦夷のアイヌ首長タナサカシの勢力が強大となり、義広は工藤祐兼(くどう すけかね)らに命じてその本拠を攻撃させたが敗北し、逆にタナサカシによって勝山館を包囲される危機に陥った 7 。この窮地に対し、義広は和議を申し入れ、賠償品を受け取りに来たタナサカシを弓で射殺するという謀略によって辛うじて勝利を収めたと伝えられている 7 。

さらに天文5年(1536年)には、タナサカシの娘婿であるタリコナが妻に促されて蜂起したが、この時も義広は和議を偽って夫妻を酒宴に誘い出し、自ら斬殺するという手段で危機を切り抜けた 7 。これらの逸話は、当時の蝦夷地における和人勢力の置かれた厳しい状況と、蠣崎氏が生き残りのために手段を選ばなかった非情な現実を物語っている。義広のこのような強硬なアイヌ政策は、一時的な勝利をもたらしたものの、アイヌとの間に深い不信と怨恨を残し、その関係は常に不安定なままであった。この父・義広の時代の経験と、その結果として生じた状況が、後に家督を継ぐことになる季広の政策決定に大きな影響を与えることとなる。義広は天文14年(1545年)に67歳で死去し、子の季広がその跡を継いだ 7 。

第二章:蠣崎季広の家督相続と蝦夷地の状況

蠣崎季広は、永正4年(1507年)に蠣崎義広の長男として誕生した 9 。その出自地は蝦夷地、すなわち後の松前であり、居城は大館(徳山城)であった 9 。季広の母については史料によって記述が異なり、旧穏内館主であった蒋土直季(こつち なおすえ)の孫であるとする説 9 と、母は不詳であり、季広の正室である伝妙院(河野季通の娘)が嫡男の舜広や三男の慶広(後の松前慶広)らの母であるとする記述が見られる 9 。『朝日日本歴史人物事典』などは前者の説を採るが 9 、松前藩の編纂物である『新羅之記録』や『福山秘府』にこの説の明確な典拠があるかについては、さらなる史料の確認が求められる 9 。仮に蒋土氏との姻戚関係が事実であれば、蝦夷地内の在地勢力との連携を深め、蠣崎氏の勢力基盤を強化する一助となった可能性が考えられる。

季広は、父・義広が天文14年(1545年)に死去したことに伴い、蠣崎家の家督を相続した 7 。しかし、その相続は平穏無事とは言えず、季広の従兄弟にあたる蠣崎基広(かきざき もとひろ)がこれに不満を抱き謀反を起こしたが、これは季広の家臣である長門広益(ながと ひろます)によって鎮圧されたと記録されている 10 。この内紛は、家督相続直後の蠣崎家内部の不安定さを示しており、季広にとって強力な指導力の発揮と領内の安定化が急務であったことを物語っている。

季広が家督を継いだ当時の蝦夷地は、依然として父・義広の時代からのアイヌとの緊張関係が続いていた 7 。また、蠣崎氏は出羽檜山(現在の秋田県能代市)に本拠を置く安東氏の蝦夷島代官という立場にあり、その統制下にあった 9 。中世における蠣崎氏の主要な政治的課題は、上位の統括者である安東氏との政治的関係を確立することと、アイヌ民族との軍事的緊張関係を緩和し、それによって権力基盤を強化することにあった 9 。前者の課題については、季広の祖父である光広の代に安東氏の代官たる地位を得ることで一定の解決を見ていたが、後者のアイヌとの関係安定化は、季広の代に持ち越された重要な課題であった。季広は、父の強硬策がもたらしたアイヌとの疲弊した関係と、上位権力である安東氏への従属という、内外に複雑な課題を抱えながら、蝦夷地の新たな統治者としての一歩を踏み出すことになったのである。

第二部:蠣崎季広の政策と蝦夷地経営

第一章:アイヌ政策の転換と「夷狄之商舶往還之法度」

蠣崎季広の統治において最も特筆すべきは、父・義広の時代とは一線を画すアイヌ政策への転換と、それに伴う「夷狄之商舶往還之法度(いてきのしょうはくおうかんのはっと)」の制定である。これは、蝦夷地における和人とアイヌの関係、そして蠣崎氏の支配体制に大きな影響を与えた画期的な政策であった。

父・義広の時代は、アイヌとの間で武力衝突と謀略が繰り返され、両者の関係は極度に悪化していた 7 。この状況を継承した季広は、従来の武力による制圧路線から、和睦と交易を基軸とした融和政策へと大きく方針を転換した 9 。その具体的な成果が、天文18年(1549年)または天文20年(1551年)に、蝦夷地東部の首長チコモタインと西部(瀬田内)の首長ハシタインらアイヌの有力者との間に結ばれた和睦であり、この和睦に基づいて定められたのが「夷狄之商舶往還之法度」である 9 。この和睦と法度制定には、当時蝦夷地に影響力を持っていた安東舜季が立ち会った、あるいは主導したという説もある 10 。

「夷狄之商舶往還之法度」の具体的な条文そのものは現存していないが、諸史料からその内容は以下のように推測される。

「夷狄之商舶往還之法度」の主要な取り決め(推定)

|

項目 |

内容 |

関連史料 |

|

交易相手 |

蝦夷地東部の首長チコモタイン、西部の首長ハシタインを「尹(いん)」 (代表者)として認定 |

9 |

|

交易ルール |

和人商船から徴収する運上(関銭、夷役)の一部を両首長に分配する |

9 |

|

領域区分 |

シリウチ(知内)から天河(上ノ国)までの地域より北部・東部を「蝦夷地」とし、和人の自由な出入りを制限する。渡島半島南西部の松前と天河を「和人地」とし、アイヌの出入りは自由とする。 |

18 |

|

通航儀礼 |

アイヌの首長の勢力範囲であるシリウチの沖または天河の沖を和人商船が通過する際には、敬意を表して帆を半分下げることを義務付ける。 |

18 |

|

交易の安全性 |

(大石直正説)アイヌ側が設定する「海関」を蠣崎氏が認める代わりに、アイヌ側が交易の安全性を保障する。 |

14 |

この法度の制定は、単にアイヌとの戦闘状態を終結させただけでなく、蠣崎氏による蝦夷地交易の独占的管理体制を確立し、その権力基盤を飛躍的に強化するものであった 9 。和人にとっては、長年の紛争に終止符が打たれ、安定した和人地が確保された意義は大きい 9 。

アイヌ社会にとっては、運上の一部を受け取ることで経済的な利益を得るとともに、首長の権威が和人側から公認される形となった 9 。また、蝦夷地内における一定の自治や活動の自由が保障された側面もある 14 。しかし、同時に和人地の存在を明確に認めさせられたことは、アイヌの伝統的な生活圏や資源利用に制約を加えるものであり、長期的には和人の影響力拡大とアイヌの従属化への道を開いたとも評価できる 14 。この法度によって確立された交易管理の仕組みは、後の松前藩における「商場知行制(あきないばちぎょうせい)」、すなわち家臣に特定のアイヌとの交易権を知行として与える制度の原型となったとも考えられている 14 。

「夷狄之商舶往還之法度」は、蠣崎季広の卓越した政治判断と交渉力の賜物であり、蝦夷地の歴史における大きな転換点であったと言える。それは、武力のみに頼らない新たな秩序形成の試みであり、その後の蠣崎氏、そして松前藩の発展の基礎を築いた重要な政策であった。

第二章:統治体制の確立と経済基盤の強化

蠣崎季広は、「夷狄之商舶往還之法度」によってアイヌとの関係を安定させると同時に、蝦夷地における自らの統治体制の確立と経済基盤の強化に努めた。その拠点となったのが、大館(おおだて)または徳山館(とくやまじょう)と呼ばれた居城(後の松前城)である 9 。この城館の具体的な整備内容や規模に関する詳細な史料は乏しいものの、蝦夷地支配の政治的・軍事的中心としての役割を担っていたことは間違いない。城下町の形成についても記録は限られるが、家臣や商人の集住が進められ、交易の拠点としての機能も有していたと推測される。

家臣団の編成と統制においては、季広は巧みな手腕を発揮した。具体的な家臣名やその役割、知行制度の詳細については史料が十分ではないが、娘たちを奥州の諸大名だけでなく、蝦夷地内の有力者や家臣筋にも嫁がせるなど、姻戚関係を巧みに利用して家臣団の結束と統制を図ったことが知られている 10 。これは、まだ知行制が本州のように確立していない蝦夷地という特殊な環境下において、人的な繋がりを重視した統治方法であったと言える。

経済基盤の強化策として最も重要なのは、アイヌとの交易独占体制の確立である 9 。「夷狄之商舶往還之法度」によって、蠣崎氏は蝦夷地に来航する和人商船からの運上徴収権を確固たるものとし、アイヌとの交易を実質的に管理下に置いた。主要な交易品としては、砂金、鷹、蝦夷錦(えぞにしき)と呼ばれる中国産の絹織物や北方系の織物、さらには鮭やニシンなどの海産物、熊や鹿などの獣皮類が挙げられる 14 。これらの交易品が蠣崎氏の財政にどの程度貢献したかを示す具体的な量的データは乏しいが、特に砂金は重要な収入源であった可能性が指摘されている 39 。これらの交易を通じて得られた経済力は、蠣崎氏の軍事力や外交交渉力を支える上で不可欠なものであった。

外交政策においては、依然として主家であった安東氏との関係を維持しつつも、その影響下からの自立性を高める動きを見せた 9 。安東氏の要請に応じて度々軍役の負担を強いられながらも 10 、季広は13人とも14人ともいわれる多くの娘たちを、安東氏の一族だけでなく、津軽の喜庭(きば)氏、秋田の安東茂季(あんどう しげすえ)、さらには秋田北部の神浦(かのうら)氏や佐藤氏といった奥州の諸豪族に嫁がせた 9 。このような多重的な姻戚関係の構築は、蠣崎氏の政治的立場を強化し、安東氏への一方的な従属関係から脱却し、より対等な関係を築こうとする戦略的な動きであったと解釈できる。これは、後に蠣崎氏が中央政権と直接結びつくための重要な布石となった。

このように、蠣崎季広はアイヌとの和睦による交易路の安定を背景に、徳山館を拠点とした支配体制を強化し、多様な交易品によって経済力を蓄積するとともに、巧みな外交戦略によって蠣崎氏の政治的地位を向上させた。これらの政策は相互に関連しあい、蝦夷地における蠣崎氏の支配を確固たるものとしていったのである。

第三章:中央政権との折衝と松前藩への道程

蠣崎季広の時代に築かれた蝦夷地における安定した支配基盤と経済力は、その子である松前慶広(まつまえ よしひろ、当初は蠣崎慶広)の代に、中央政権との結びつきを強め、蠣崎氏が蝦夷地における公的な支配者として認められる上で決定的な役割を果たした。

戦国時代末期、日本本土では織田信長、豊臣秀吉による天下統一事業が進展していた。このような中央集権化の流れの中で、辺境の地である蝦夷地もその影響と無縁ではいられなかった。文禄2年(1593年)、蠣崎慶広は豊臣秀吉に謁見し、蝦夷地の支配権を公的に認める朱印状を与えられた 1 。これは、蠣崎氏が長年従属してきた安東氏(当時は秋田氏を称していた)の支配から名実ともに独立し、秀吉の直臣たる大名としての地位を確立したことを意味する画期的な出来事であった 1 。

この時、蠣崎季広は既に家督を慶広に譲り隠居の身であったが、松前藩の史書『新羅之記録』によれば、慶広が秀吉の直臣となったことを大変喜び、「自分はこれまで檜山屋形(安東氏)に仕えてきたが、おまえは天下の将軍(原文ママ、秀吉を指す)の臣となったのだ」と言い、息子を伏し拝んだと伝えられている 10 。この記述は、松前氏の正統性を強調する意図が含まれている可能性も考慮する必要があるが、季広自身が長年目指してきた安東氏からの自立と、蝦夷地における蠣崎氏の地位確立が、息子の代で中央政権の公認という形で達成されたことへの感慨を示していると解釈できる。季広が築き上げた蝦夷地支配の安定、アイヌとの交易による経済力、そして奥州諸大名との外交関係は、慶広の中央政権との交渉を有利に進める上で、間接的ながらも重要な影響を与えたと考えられる。具体的な書状などの史料は現存が確認されていないものの 3 、季広の長年にわたる努力がなければ、慶広の成功も困難であったであろう。

豊臣政権の後、慶長4年(1599年)には、徳川家康の意向により蠣崎氏は姓を「松前」と改めた 1 。そして慶長9年(1604年)、家康から蝦夷地の支配とアイヌ交易の独占権を認める黒印状が改めて発給され、ここに松前藩が正式に成立した 1 。

蠣崎季広自身の官位については、「若狭守」を称していたことが複数の史料で確認できる 9 。しかし、「従五位下民部大輔」への叙任に関しては、その正確な時期や背景について史料が乏しく、特定は難しい 3 。豊臣秀吉への謁見以前からの自称であった可能性も指摘されており 40 、当時の辺境の領主が中央の権威をどのように認識し、利用しようとしていたかを示す事例として興味深い。

このように、蠣崎氏が蝦夷地における支配を中央政権から公認され、近世大名としての松前藩へと発展していく過程において、蠣崎季広の代に築かれた政治的・経済的基盤が極めて重要な役割を果たしたと言える。

第三部:蠣崎季広の人物像と歴史的評価

第一章:史料に見る季広の姿

蠣崎季広の人物像や事績を伝える主要な史料として、松前藩の公式な歴史書である『新羅之記録(しんらのきろく)』が挙げられる 1 。この史料は、松前氏の始祖とされる武田信広から数代にわたる事績を物語的に記述しており、季広についてもその功績が記されている 56 。しかし、『新羅之記録』は江戸時代初期の正保3年(1646年)に成立したものであり 57 、松前氏の支配の正統性や権威を強調する意図を持って編纂された可能性を常に念頭に置き、その記述を批判的に検討する必要がある。

『新羅之記録』における季広に関する具体的な記述としては、天文15年(1546年)に安東氏の要請に応じて西津軽深浦の森山館の戦いに搦手の大将として参陣し、館の水源を絶つ矢を放って落城に貢献したという武勇伝 10 、アイヌの東西首長と和睦し「夷狄之商舶往還之法度」を定めたこと 10 、そして息子・慶広が豊臣秀吉の直臣となったことを「我老後之喜悦不過之(我が老後の喜びこれに過ぎたるはなし)」と涙して喜んだという逸話などが知られている 10 。これらの記述は、季広を武勇に優れ、先見の明があり、忠孝心に厚い理想的な領主として描こうとする傾向が見受けられる。

『新羅之記録』の現代語訳や解説書も出版されており 56 、これらを参照することで、より深く史料を理解することができる。また、同じく松前藩の史料である『福山秘府』などの記述と比較検討することや 9 、可能であれば安東氏側の史料や本州側の記録など、異なる立場から書かれた史料と照合することで、より客観的な季広像に迫る努力が求められる。

史料に見る季広の姿は、松前藩の正統性を主張するための理想化された側面と、当時の蝦夷地という厳しい環境の中で蠣崎氏を率いた現実的な指導者としての側面が混在していると言えるだろう。

第二章:知将としての季広:外交と戦略

蠣崎季広の人物像を考察する上で、彼は単なる武勇に優れた武将というよりも、むしろ状況を冷静に分析し、外交交渉や長期的な戦略によって目的を達成しようとする「知将」あるいは「戦略家」としての側面が強く浮かび上がってくる。

軍事的な側面では、前述の森山館の戦いにおける活躍が伝えられている 10 。『新羅之記録』によれば、季広は敵館の水の手を射抜くという決定的な一矢を放ち、落城に貢献したとされ、その武勇が称えられている。しかし、父・義広の時代に見られたような、アイヌとの大規模な武力衝突を繰り返した記録は季広の代には少なく、むしろ彼はそのような事態を回避する道を選んだ 10 。蝦夷地統一(あるいは和人地の統一)に向けた具体的な軍事行動についても、史料には乏しい。これは、彼が武力による制圧よりも、外交と経済を通じた支配体制の構築を重視した結果であると考えられる。

季広の知将としての資質が最も顕著に表れているのは、その外交手腕である。彼の最大の功績の一つは、アイヌの東西首長と和睦し、「夷狄之商舶往還之法度」を締結したことにある 9 。これは、長年にわたる紛争状態に終止符を打ち、和人とアイヌの間に一定のルールに基づく安定的な関係を築こうとするものであり、その交渉力と先見性は高く評価されるべきである。この法度によって、蠣崎氏は蝦夷地における交易の主導権を握り、経済的基盤を強化することができた。

また、季広は主家である安東氏との関係を維持しつつも、その影響力を相対化し、蠣崎氏の自立性を高めるための巧みな外交戦略を展開した 10 。その具体的な手段が、奥州の諸大名や蝦夷地内の有力者との間で結ばれた多角的な姻戚政策である 10 。多くの娘たちを戦略的に嫁がせることで、蠣崎氏は周辺勢力との間に友好関係を築き、政治的・軍事的な安定を確保しようとした。これは、蝦夷地という孤立しがちな環境において、蠣崎氏が生き残り、発展していくための極めて現実的かつ効果的な戦略であったと言える。

これらの軍事的・外交的側面を総合的に見ると、蠣崎季広は、武力一辺倒ではなく、状況に応じた柔軟な戦略と巧みな外交交渉によって、蝦夷地における蠣崎氏の地位を確立し、後の松前藩へと続く道筋をつけた知略に長けた領主であったと評価できる。

第三章:アイヌ政策の多角的評価

蠣崎季広のアイヌ政策、特にその中核をなす「夷狄之商舶往還之法度」は、歴史的に多角的な評価がなされてきた。

肯定的な側面としては、まず第一に、父・義広の時代から続いていたアイヌとの長年の武力紛争に終止符を打ち、蝦夷地に一定の平和と安定をもたらした点が挙げられる 9 。この和睦により、和人地における人々の生活は安定し、経済活動も活発化したと考えられる。第二に、交易を基軸とした関係を構築することで、和人とアイヌ双方にとって経済的な利益がもたらされた可能性がある 9 。アイヌは和人から鉄製品や米、酒などを入手し、和人はアイヌから毛皮や海産物などを得ることができた。第三に、この法度ではアイヌの首長の権威を一定程度認める形で統治が行われたとされ 9 、アイヌの既存の社会構造を完全に破壊するものではなかったという見方もできる。

一方で、批判的あるいは慎重な評価も存在する。第一に、和人地の設定と蝦夷地との境界画定は、結果としてアイヌの伝統的な生活圏や猟場、漁場を圧迫し、将来的な土地収奪の端緒となった可能性が指摘されている 14 。第二に、蠣崎氏による交易の独占は、短期的には安定をもたらしたかもしれないが、長期的にはアイヌを松前藩の経済システムに従属させ、不利な交易条件を強いる結果を招いたという見方もある 14 。第三に、「夷狄之商舶往還之法度」がアイヌ側にとって真に対等な合意であったのか、それとも和人側の優位な軍事力や経済力を背景とした、ある種の不平等条約的な性格を帯びていたのではないかという疑問も呈されている 15 。

アイヌ側の視点からの直接的な史料は極めて乏しいため、その評価は主に和人側の記録や考古学的成果、後の時代の状況からの推測に頼らざるを得ない。しかし、季広の政策は、当時の蝦夷地における和人とアイヌの力関係がまだ流動的であった状況下での、蠣崎氏による現実的な対応策であったと言える。それは、アイヌの軍事力を完全に制圧するのではなく、交易の利益を分配し、一定の自治を認めることで、共存と支配のバランスを取ろうとした試みであった。しかし、その後の歴史的展開、すなわち松前藩によるアイヌ支配の強化と場所請負制などに代表される収奪的な経済システムの確立を鑑みれば、季広の政策がその萌芽を内包し、結果としてアイヌ社会の自立性を徐々に蝕んでいく過程の始まりであったという批判的な視点も免れない。

総じて、蠣崎季広のアイヌ政策は、短期的な平和と安定をもたらした一方で、長期的な視点からは和人によるアイヌ支配体制の基礎を築いたという二面性を持つものであり、その評価は今日においても議論の対象となっている。

結論:蠣崎季広の歴史的意義と後世への遺産

蠣崎季広は、戦国時代の蝦夷地という、日本本土とは異なる独自の歴史的展開を見せた辺境の地において、和人勢力としての蠣崎氏の支配体制の基礎を確立し、後の松前藩成立への道筋をつけた極めて重要な人物である。

季広の最大の功績は、父・義広の武断的な対アイヌ政策を転換し、「夷狄之商舶往還之法度」の制定を通じて、アイヌとの間に一定の和睦関係を築き上げたことにある。これにより、蝦夷地における和人社会は安定し、蠣崎氏は交易の主導権を握ることで経済的基盤を強化することができた。この安定と経済力は、蠣崎氏が蝦夷地における他の和人領主層を統合し、その支配を確固たるものにする上で不可欠であった。

また、内政においては、徳山館を拠点とした統治体制の整備を進め、奥州の諸大名との間に多角的な姻戚関係を築くなど、巧みな外交手腕を発揮して蠣崎氏の政治的地位を向上させた。これらの内政・外交における努力は、息子の慶広の代における豊臣秀吉、そして徳川家康という中央政権からの公認獲得へと結実し、蠣崎氏が蝦夷地唯一の大名、松前藩として近世を迎えるための重要な布石となった。

一方で、季広のアイヌ政策は、その後の歴史的展開を鑑みると、必ずしも肯定的な側面ばかりではない。和人地の設定や交易の独占は、長期的にはアイヌの生活圏を圧迫し、その経済的自立性を損ない、松前藩によるアイヌ支配体制へと繋がっていく原型となったという批判的な評価も存在する。彼の政策は、当時の状況下においては現実的な選択であったかもしれないが、その後のアイヌ社会に与えた負の影響についても看過することはできない。

総じて、蠣崎季広は、戦国時代の蝦夷地という特異な環境下で、類稀な政治的手腕と先見性をもって、蠣崎氏の存続と発展の礎を築いた人物として、北海道史において特筆すべき存在である。彼の政策とその結果は、その後の和人とアイヌの関係史に大きな影響を与え続け、現代に至るまで様々な議論と考察の対象となっている。彼の生涯と事績は、戦国時代の日本の多様な地域権力のあり方と、近世統一権力への編入過程、そして和人と先住民族との関係という、日本史の重要なテーマを考察する上で、貴重な示唆を与えてくれる。

補遺

蠣崎季広関連年表

|

年代(西暦) |

元号 |

出来事 |

関連史料・備考 |

|

1507年 |

永正4年 |

蠣崎義広の長男として誕生。 |

9 |

|

1545年 |

天文14年 |

父・蠣崎義広死去。家督を相続。 |

7 |

|

|

|

従兄弟・蠣崎基広の謀反、鎮圧。 |

10 |

|

1546年 |

天文15年 |

(安東氏の要請により)西津軽深浦森山館の戦いに参陣。 |

10 |

|

1549年または1551年 |

天文18年または20年 |

アイヌの東西首長(チコモタイン、ハシタイン)と和睦。「夷狄之商舶往還之法度」を定める。 |

9 |

|

|

|

娘たちを奥州諸大名や家臣に嫁がせるなど、姻戚政策を推進。 |

9 |

|

|

|

徳山館を拠点に統治体制を整備。アイヌとの交易を掌握し経済基盤を強化。 |

9 |

|

1583年 |

天正11年 |

三男・慶広に家督を譲り隠居。 |

10 |

|

1593年 |

文禄2年 |

(子・慶広)豊臣秀吉に臣従し、蝦夷地支配を公認される。季広、これを喜ぶ。 |

1 |

|

1595年 |

文禄4年4月20日 |

死去。享年89。 |

9 |

蠣崎氏主要系図(蠣崎季広関連)

Mermaidによる家系図

- 注記 :

- 蠣崎季広の母については諸説あり、系図では両論併記の可能性を示唆する形とした。詳細は本文参照 9 。

- 季広には多くの男子女子がいたとされるが 9 、ここでは主要な人物のみを簡略化して記載。

蠣崎季広の墓所に関する考察

蠣崎季広の墓所については、現在の北海道松前郡松前町にある松前家菩提寺の法幢寺(ほうどうじ)と、上ノ国町にある夷王山墳墓群(いおうざんふんぼぐん)の二つの可能性が指摘されている 9 。

法幢寺には、松前藩初代藩主の松前信広(武田信広)から四代季広までの墓とされるものが存在するが、これらは後世に作られたものであるとの見方が強い 68 。実際に、松前家墓所訪問記などでは、これらの初期の当主たちの本来の墓は、上ノ国勝山館跡の裏手にある夷王山墳墓群内にあるのではないかと推測されている 68 。勝山館は、蠣崎氏の祖とされる武田信広や初期の蠣崎氏が拠点とした場所であり 71 、その背後に広がる夷王山墳墓群からは、実際に中世の和人やアイヌの墓が多数発見されている 71 。

考古学的な調査によって、夷王山墳墓群からは当時の武具や漆器などの副葬品も出土しており 75 、この地が蠣崎氏初期の重要な墓域であった可能性は高い。しかし、蠣崎季広個人の墓として特定されたものは現在のところ確認されていない。

松前町史や上ノ国町史、あるいは北海道史などの編纂物や、近年の考古学的調査報告においても、季広の墓所の確定に至る決定的な証拠は提示されていないのが現状である 68 。法幢寺の墓は顕彰的な意味合いが強く、実際の埋葬地としては、蠣崎氏が松前に拠点を移す以前の活動中心地であった上ノ国の夷王山墳墓群がより有力であると考えられるが、今後のさらなる考古学的調査や史料の発見が待たれる。

戦国時代の蝦夷地における和人社会とアイヌ社会

蠣崎季広が生きた16世紀の蝦夷地は、和人とアイヌという二つの異なる文化を持つ人々が接触し、時には協力し、時には激しく対立する、緊張と変化に満ちた社会であった。

和人社会は、主に渡島半島の南岸部に「館(たて)」と呼ばれる小規模な城砦を拠点として形成されていた 1 。これらの和人は、奥羽地方の戦乱を逃れた者や、交易の利を求めて渡来した武士、商人、漁民などであったと考えられている。彼らは漁業(ニシン、サケ、コンブなど)や、アイヌとの交易を通じて生計を立てていた。和人からアイヌへもたらされた主要な交易品としては、米、酒、麹、鉄製品(刀剣、鍋、農具など)、漆器、木綿、古着、針などが挙げられる 14 。これらの品々は、当時のアイヌ社会にとって貴重であり、彼らの生活文化に影響を与えた。

一方、アイヌ社会は、狩猟(熊、鹿など)、漁労(鮭、鱒など)、植物採集を中心とした独自の文化を築いていた。彼らはコタンと呼ばれる集落を形成し、豊かな自然の中で生活を営んでいた。アイヌは優れた狩猟技術や自然に関する知識を持ち、毛皮(熊、狐、ラッコなど)、干し魚、鷹の羽などを和人との交易品として提供した 14 。また、蝦夷錦と呼ばれる北方系の織物や、大陸由来の品々もアイヌを通じて和人社会にもたらされることがあった 14 。

和人とアイヌの関係は、常に平和的であったわけではない。交易を巡るトラブルや、和人によるアイヌの生活圏への進出は、しばしば両者の間に緊張や衝突を引き起こした。コシャマインの戦い 1 や、蠣崎義広の時代の度重なる蜂起 7 はその代表的な例である。蠣崎季広による「夷狄之商舶往還之法度」の制定は、このような緊張関係を緩和し、一定のルールに基づいた交易関係を築こうとする試みであったが、それは同時に和人による蝦夷地支配の始まりでもあった。

この時代の蝦夷地は、日本本土の戦国大名による直接的な支配が及ばない「化外の地」と認識されつつも、和人とアイヌの接触を通じて、経済的・文化的な交流が行われ、独自の歴史世界が形成されていた。蠣崎季広の活動は、まさにこのダイナミックな歴史の転換点に位置づけられる。

引用文献

- 蠣崎氏(かきざきうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%B0%8F-824363

- reikai04natsu - 新規サイト001 - 家系研究協議会 http://kakenkyou.g2.xrea.com/reikai04natsu.html

- 蠣崎氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%B0%8F

- 上ノ国物語① -コシャマインの戦い- - 北海道医師会 http://www.hokkaido.med.or.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=medical_report&entryid=00023&fileid=00000489&/1211-18.pdf&disp=inline

- コシャマインの戦(コシャマインのたたかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%84%E3%82%93%E3%81%AE%E6%88%A6-3229863

- 武田信広(たけだのぶひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%BA%83-849823

- 蠣崎義広とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E7%BE%A9%E5%BA%83

- 第270話蝦夷国有力国衆・アイヌ部族敵味方表 - 魔法武士・種子島時堯(克全) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054892330192/episodes/1177354054918825591

- 蠣崎季広(かきざき・すえひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83-1064553

- 蠣崎季広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83

- 蠣崎舜広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E8%88%9C%E5%BA%83

- 蠣崎慶広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%85%B6%E5%BA%83

- 松前藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E8%97%A9

- アイヌの歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- ピラサ https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/5/6/8/6/2/7/0/_/pirasa3.pdf

- 和人地 ・蝦夷地の境界 とその変遷 - SciSpace https://scispace.com/pdf/change-in-the-wajin-japanese-and-ainu-boundary-on-japan-s-3dpod5x7aw.pdf

- 蠣崎氏を蝦夷地内和人居住区内の代表的地位 を獲得するまでに至っている。秋田安藤氏の同族として松前大館に派遣された下国定季は - 福島町 https://www.town.fukushima.hokkaido.jp/kyouiku/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%94%BA%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1/%E7%9B%AE%E6%AC%A1/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%B7%A8%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AF%80/

- 夷狄の商舶往還の法度 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B7%E7%8B%84%E3%81%AE%E5%95%86%E8%88%B6%E5%BE%80%E9%82%84%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BA%A6

- アイヌ民族の概説 https://www.ainu-assn.or.jp/public/files/1d05c1dd9ceb9cf70478cd757622d3075a2c94b7.pdf

- 東アジアの中の蝦夷地 https://www.ff-ainu.or.jp/about/files/sem1401.pdf

- アイヌ民族の概説 https://www.ainu-assn.or.jp/public/files/66fc1e0133df5f5bdcbf82288706d4f2c4d39dca.pdf

- 「アイヌの史実を学ぶ会」によるアイヌヘイトパネル展を検証 #子どもにアイヌヘイト吹き込むな1115|C.R.A.C.NORTH - note https://note.com/northloungeradio/n/n1ce06fbe43cd

- 北方領土関連年表 https://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppounenpyou.htm

- アイヌ民族〜歴史と文化 https://www.ff-ainu.or.jp/web/learn/culture/together/files/rekishi_bunka.pdf

- アイヌの歴史とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 第1章ᴾ - 札幌市 https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/education/ainu/documents/01_kiso.pdf

- アイヌの歴史について調べてみました。|おおさわ - note https://note.com/toarukanrisha/n/n93ba4612e475

- アイヌ文化・ガイド教本 - 北海道 https://visit-hokkaido.jp/ainu-guide/ainu_guide.pdf

- 松前藩(まつまえはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E8%97%A9-136741

- 蝦夷の時代45 場所請負制|あなたが選んだ北海道のビューポイント - note https://note.com/hokkaido_view/n/nb673c1d1bf2b

- 場所請負制 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%B4%E6%89%80%E8%AB%8B%E8%B2%A0%E5%88%B6

- 第4章 松前藩の成立 http://www2.town.yakumo.hokkaido.jp/history_k/k04/index.html

- 北海道水産税史 - 国税庁 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/21/173/ronsou_1.pdf

- 「北のまほろば」と「安東氏」という謎|中村隆一郎 - note https://note.com/modern_snail5349/n/nf158ece5f14f

- まだベールに包まれた本州アイヌの歴史的実態を照射することにつなが https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1532/files/HirodaiKokushi_137_1.pdf

- 2.03.01アイヌ民族とその生活 - 上富良野町 https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/hp/saguru/100nen/2.03.01.htm

- 4.和人とのかかわり https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/pamphlet/tabi/pdf/03-04-wajin_kakawari-p136-143.pdf

- 日本近世生活絵引 - 神奈川大学21世紀COEプログラム http://www.himoji.jp/jp/publication/pdf/seika/102_01/hokkaido_honbun.pdf

- icu.repo.nii.ac.jp https://icu.repo.nii.ac.jp/record/3061/files/12Ro_%E6%B5%AA%E5%B7%9D%E5%81%A5%E6%B2%BB.pdf

- toyo.repo.nii.ac.jp https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/6622/files/ningenkagakusogo16_200(1)-182(19).pdf

- 北海道アイヌの歴史 https://minpaku.repo.nii.ac.jp/record/8235/files/SR%EF%BC%9ACKH%202011%EF%BC%8Ep120-123.pdf

- 【函館市】詳細検索 - ADEAC https://adeac.jp/hakodate-city/detailed-search?mode=text&word=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C

- 蠣崎吉広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%90%89%E5%BA%83

- 【蠣崎氏の独立】 - ADEAC https://adeac.jp/hakodate-city/text-list/d100010/ht030260

- 松前藩とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E8%97%A9

- 1592年 – 96年 文禄の役 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1592/

- 小稿では、いよいよ豊臣・徳川政権と向き合わなくてはならなくなる、 天正十八年以降の夷島での蠣崎氏による地域大名権力の形成について考 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1518/files/HirodaiKokushi_135_1.pdf

- ﹁ な こ や よ り︑ 信 直 ﹂ https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/5962/files/HirodaiKokushi_142_17.pdf

- 第22話「コシャマインの戦(たたかい)」はいつ起きたか? - 間違いだらけの日本史(鮪) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054893744529/episodes/16818093080160463815

- 蠣崎季広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83

- カードリスト/他家/他072蠣崎季広 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/692.html

- 豊臣秀吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89

- АРХИВА ЧАСОПИСА ПЕДАГОГИЈА – www.forumpedagoga.rs https://www.forumpedagoga.rs/2018/07/06/arhiva-casopisa-pedagogija/

- 史料館所蔵史料目録 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/3216/files/GS037.pdf

- お城城下町観光 http://minagawa.sakura.ne.jp/newpage39castle.html

- 新羅之記録 | 松前 景廣, 木村 裕俊 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E7%BE%85%E4%B9%8B%E8%A8%98%E9%8C%B2-%E6%9D%BE%E5%89%8D-%E6%99%AF%E5%BB%A3/dp/4895445704

- 『新羅之記録』と新羅明神史料 SHINRA- NO- KIROKU and the historical records of SHINRAMYOUJIN https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/7052/files/3.pdf

- 北海道の古文書(1) 「最古の文献「新羅之記録」と「福山秘府」」 吉成秀夫 - note https://note.com/kawaumi/n/n045c1b2ecd6c

- 北海道戦国史と松前氏 (歴史新書) | 新藤 透 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%8F%B2%E3%81%A8%E6%9D%BE%E5%89%8D%E6%B0%8F-%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%96%B0%E8%97%A4-%E9%80%8F/dp/4800306817

- 安東氏関連 武将列伝 室町時代~江戸時代 - 簡単無料ホームページ作成 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page6

- 旧松前藩正議士・新田千里箸「松前家記』の書誌的検討 https://yone.repo.nii.ac.jp/record/105/files/ywjcyp-44-07.pdf

- 安東氏関連 史料解説・史料・参考文献 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page7

- 森山館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E9%A4%A8

- コラムリレー第214回 「虚構の英雄」相原周防守はなぜ生まれたか https://dounan.exblog.jp/33721765/

- 勝山館 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.kaminokunikatsuyama.htm

- 検索用のページを表示する | - 福島町 https://www.town.fukushima.hokkaido.jp/%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B/

- 【函館市】詳細検索 - ADEAC https://adeac.jp/hakodate-city/detailed-search?mode=text&word=%E8%A0%A3%E5%B4%8E)%E4%BF%A1%E5%BA%83

- 松前家墓所訪問記 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/siseki/html/matumaekebosho.htm

- 松前藩主松前家墓所 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/189982

- 番外編104 勝山館(2012年7月7日登城) | 城めぐりん https://ameblo.jp/hiibon33/entry-11307046680.html

- 夷王山・夷王山墳墓群-上之国館跡 勝山館跡(国 ... - 北海道上ノ国町 https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00000284.html

- 霊場 http://minagawa.sakura.ne.jp/newpage39temple.html

- 江差町 歴史文化 基本構想 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibunka/pdf/esashicho.pdf

- sitereports.nabunken.go.jp https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/51/51779/132834_1_%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E4%B8%8A%E4%B9%8B%E5%9B%BD%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E2%85%A8.pdf

- www.town.kaminokuni.lg.jp https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/files/00002600/00002649/%E7%AC%AC%EF%BC%93%E7%AB%A0.pdf

- 中世の熊石 http://www2.town.yakumo.hokkaido.jp/history_k/k03/

- www.town.kaminokuni.lg.jp https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/files/00002600/00002649/%E7%AC%AC%EF%BC%92%E7%AB%A0.pdf