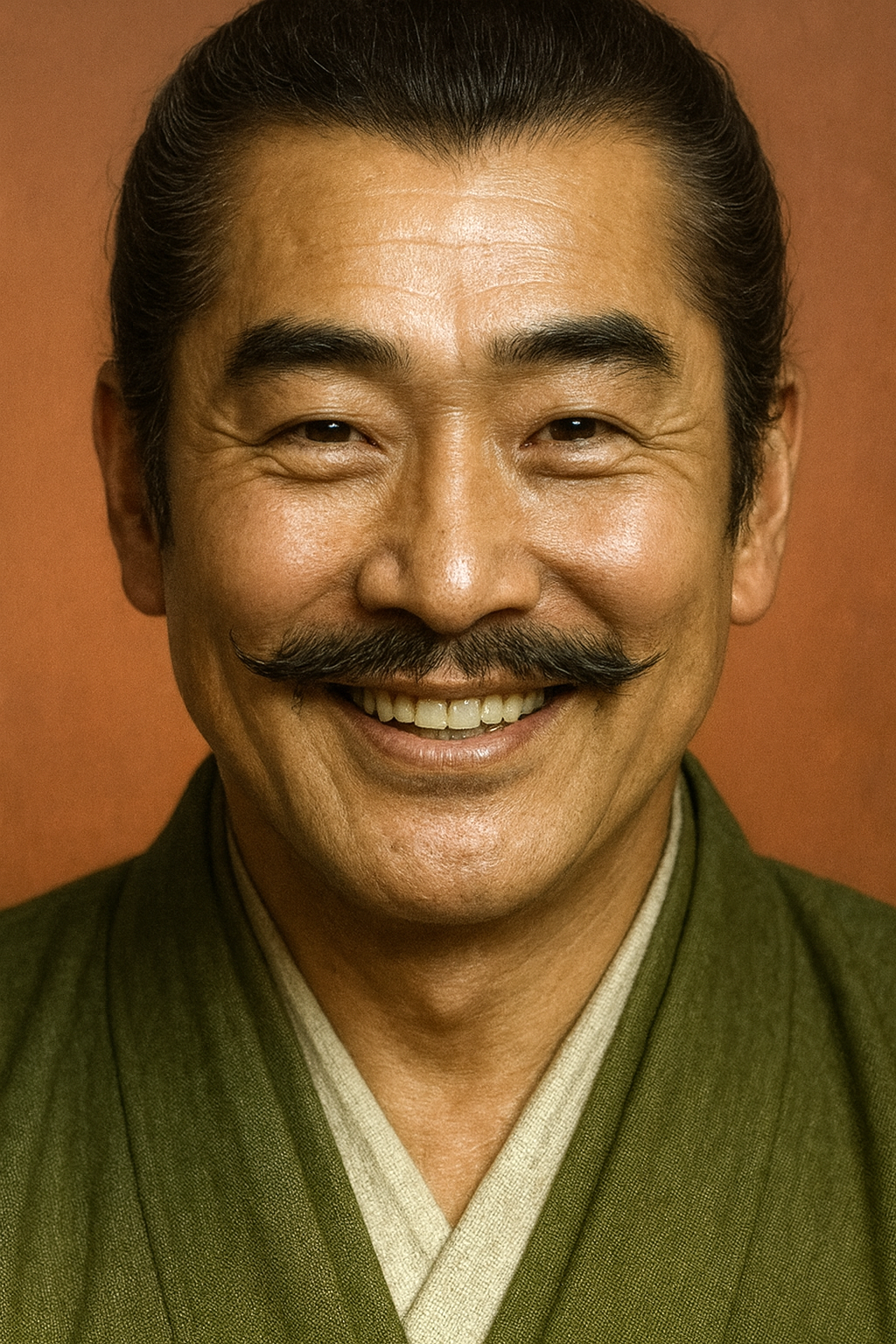

足利政知

足利政知は室町幕府の堀越公方。関東平定を命じられるも鎌倉に入れず伊豆に留まる。家臣団の対立や家庭の悲劇に見舞われ、堀越公方家は滅亡。

悲運の公方 足利政知 ― 関東に散った将軍家の夢と戦国前夜の胎動

序章:乱世に生まれた将軍家の血脈

室町時代の後期、中央の権威が揺らぎ、各地で戦乱の火の手が上がる中で、歴史の奔流に翻弄された一人の貴公子がいた。その名は足利政知。室町幕府第6代将軍・足利義教の子として生まれ、将軍家の血を引く高貴な出自でありながら、その生涯は栄光とはほど遠い、挫折と悲劇の連続であった。兄である第8代将軍・足利義政の命を受け、関東の平定という重責を担って東国へ下向するも、ついに父祖の地・鎌倉の土を踏むことなく、伊豆の地で失意のうちに生涯を終える。本報告書は、この「堀越公方」と称された足利政知の生涯を、その出自、関東下向の経緯、伊豆における統治の実態、そして彼の死後に訪れる堀越公方家の悲劇的な結末に至るまで、あらゆる角度から徹底的に掘り下げ、一人の人物の運命を通して、室町幕府の黄昏と戦国時代前夜の胎動を解き明かすことを目的とする。

出自と血統:将軍家の庶子としての立場

足利政知は、永享7年(1435年)7月12日、室町幕府第6代将軍・足利義教の四男として生を受けた 1 。母は幕府の奉公衆であった斎藤朝日の妹であり、少弁殿と称された 2 。彼の父・義教は「万人恐怖」と恐れられた強権的な将軍であり、その治世は幕府権力の絶頂期でもあった。

しかし、政知の立場は将軍家において複雑なものであった。彼は、後に第8代将軍となる異母弟・足利義政よりも年長であったにもかかわらず、公式の場では「弟」として扱われることがあった 2 。この序列の逆転は、彼らの母親の家格に起因する。義政の母は、代々足利将軍家と婚姻関係を結んできた有力公家である日野家の出身、日野重子であった 2 。対して、政知の母は一介の奉公衆の妹に過ぎず、その身分の差が将軍家内での序列に決定的な影響を与えたのである。この「中心にいながらも傍流」という出自は、政知の生涯にわたり、彼の権威の脆弱性という形で影を落とし続けることになる。彼の権威は、あくまで将軍義政からの「借り物」であり、彼自身に固有のものではなかった。この構造的な弱点が、後の関東政策の失敗を運命づけた遠因の一つと見なすことができる。

時代背景:享徳の乱に至る関東の火種

政知が歴史の表舞台に登場する直接的なきっかけは、関東地方で燃え上がった大乱であった。足利尊氏が次男・基氏を初代鎌倉公方として派遣して以来、関東統治の要であった鎌倉府は、公方とそれを補佐する関東管領上杉氏との間で、次第に対立を深めていた 7 。政知の父・義教は、幕府に反抗的であった第4代鎌倉公方・足利持氏を、関東管領・上杉憲実と連携して攻め滅ぼし(永享の乱)、一時的に関東における幕府の権威を回復させた 7 。

しかし、嘉吉元年(1441年)に義教が赤松満祐に暗殺される(嘉吉の乱)と、幕府の統制力は急速に弱体化する。この機に乗じ、関東の武士団は鎌倉府の再興を強く要求。幕府もその声を無視できず、持氏の遺児である永寿王丸を第5代鎌倉公方・足利成氏として認め、鎌倉府の再興を許可した 7 。この鎌倉府再興そのものが、中央権力の低下と関東の自立志向の表れであり、新たな対立の火種を内包していた。

俗世との隔絶:天龍寺香厳院主・清久として

将軍家の男子として生まれながらも、母の身分から将軍継承の序列は低く、政知は若くして仏門に入ることを運命づけられた。彼は京都五山の一つである天龍寺の塔頭・香厳院の院主となり、「清久(せいきゅう)」と名乗って、政治の表舞台から隔絶された静かな日々を送っていた 1 。この時期の彼が、俗世の権力闘争にどのような思いを馳せていたかは定かではない。しかし、この平穏な日々は、遠い関東の地で燃え上がった大乱によって、突如として終わりを告げることになるのである。

足利政知 関連年表

|

西暦(和暦) |

足利政知の動向(年齢) |

関東の情勢(古河公方・上杉氏など) |

中央(幕府・朝廷)の情勢 |

|

1435年(永享7年) |

6代将軍足利義教の四男として誕生 (0歳) 1 。 |

|

6代将軍・足利義教の治世。 |

|

1441年(嘉吉元年) |

(6歳) |

|

嘉吉の乱。足利義教が暗殺される。7代将軍に足利義勝が就任。 |

|

1449年(宝徳元年) |

(14歳) |

足利成氏が第5代鎌倉公方に就任 9 。 |

8代将軍に足利義政が就任。 |

|

1454年(享徳3年) |

(19歳) |

12月、足利成氏が関東管領上杉憲忠を謀殺。享徳の乱が勃発 3 。 |

|

|

1455年(康正元年) |

(20歳) |

6月、幕府軍の今川範忠が鎌倉を占拠。成氏は下総古河へ移り、古河公方となる 7 。 |

幕府、成氏討伐を決定。 |

|

1457年(長禄元年) |

12月、将軍義政の命により還俗。「政知」と名乗り、新鎌倉公方に就任 (22歳) 1 。 |

上杉氏、幕府に新公方の派遣を要請。 |

|

|

1458年(長禄2年) |

5月、征旗を授けられ京都を出立。関東へ下向するも鎌倉に入れず、伊豆に留まる (23歳) 4 。 |

関東は古河公方方と上杉方に二分され、利根川を挟んで対峙 12 。 |

|

|

1460年(長禄4年) |

4月、陣所としていた国清寺を成氏方に焼かれ、堀越に御所を造営 (25歳) 13 。 |

|

|

|

1462年(寛正3年) |

補佐役の渋川義鏡が上杉氏との対立により失脚 (27歳) 15 。 |

上杉政憲が関東執事として下向。 |

|

|

1467年(応仁元年) |

(32歳) |

|

応仁の乱が勃発(~1477年)。 |

|

1482年(文明14年) |

和睦により支配権が伊豆一国に限定される (47歳) 2 。 |

11月、幕府と古河公方が和睦(都鄙和睦)。享徳の乱が終結 4 。 |

|

|

1486年頃 |

嫡男・茶々丸を廃嫡。諫言した執事・上杉政憲に自害を命じる (51歳頃) 18 。 |

|

|

|

1491年(延徳3年) |

4月3日、伊豆堀越御所にて病死 (57歳) 1 。7月、長男・茶々丸が継母・円満院と異母弟・潤童子を殺害し家督を簒奪 5 。 |

|

|

|

1493年(明応2年) |

|

堀越公方家、伊勢宗瑞(北条早雲)の侵攻により滅亡 22 。 |

4月、明応の政変。細川政元が将軍義稙を追放し、政知の子・義澄を11代将軍に擁立 23 。 |

第一章:享徳の大乱と堀越公方の誕生

関東動乱の勃発:成氏、幕府と決裂

享徳3年12月27日(1455年1月15日)、鎌倉。この日、鎌倉公方・足利成氏は、自らを補佐すべき関東管領・上杉憲忠を鎌倉の館に呼び寄せ、謀殺するという凶行に及んだ 3 。この事件は、かねてより燻っていた鎌倉公方と関東管領上杉氏の対立を一挙に爆発させ、以後28年間にわたり関東全域を焦土と化す「享徳の乱」の幕開けとなった 7 。

成氏は父・持氏の旧臣を重用し、上杉氏とその家臣団を遠ざけていた。これに反発した上杉方の家宰・長尾景仲らが成氏を攻める(江ノ島合戦)など、両者の関係は既に修復不可能な段階に達していた 7 。憲忠謀殺の報は直ちに京都の室町幕府にもたらされ、将軍・足利義政は成氏を「朝敵」と断じ、その討伐を正式に決定した 7 。

幕府は、今川家に連なる駿河守護・今川範忠に成氏討伐を命令。康正元年(1455年)、今川軍は鎌倉に侵攻し、これを占拠した 7 。本拠地を失った成氏は、利根川や渡良瀬川が合流する交通の要衝であり、天然の要害でもあった下総国古河(現在の茨城県古河市)に拠点を移す 9 。以後、彼は「古河公方」と称され、関東の反上杉・反幕府勢力を結集し、幕府・上杉連合軍との泥沼の戦いを繰り広げることになる 2 。この結果、関東地方は利根川を事実上の境界線として、東の古河公方陣営と西の関東管領上杉氏陣営に真っ二つに分断されるという、長期の分裂状態に突入した 7 。

幕府の切り札:政知の還俗と関東下向

関東における権威の失墜と、果てしなく続く戦乱に対し、将軍義政は事態を打開するための最後の切り札を投入する決断を下す。それは、自らの異母兄であり、天龍寺香厳院で僧となっていた清久を、新たな鎌倉公方として関東に派遣することであった 7 。

長禄元年(1457年)、幕府は、憲忠亡き後の上杉家を率いる上杉房顕らからの「新たな公方を派遣してほしい」という要請に応える形で、清久に還俗を命じた 1 。この時、彼は将軍義政から「政」の偏諱(へんき)を授かり、「足利政知」と名乗ることになる 2 。これは、彼が単なる将軍の兄ではなく、将軍の権威を代行する存在であることを示す象徴的な措置であった。細川勝元が白川氏に宛てた書状にも、政知が「関東主君」として決定したことが伝えられており、幕府が彼に大きな期待を寄せていたことがわかる 28 。こうして政知は、幕府公認の唯一正統な鎌倉公方として、反逆者・古河公方成氏を討伐する総大将という重責を担うことになった 2 。

東下の途上:与えられた権威と現実の壁

長禄2年(1458年)5月25日、政知は幕府から錦の御旗と将軍の牙旗を意味する「征旗」を授けられ、壮麗な行列を伴って京都を出立した 4 。彼の関東下向には、幕府から派遣された補佐役が同行した。足利一門の名門であり、九州探題などを歴任した渋川氏の渋川義鏡が関東探題(関東執事とも)に 4 、そして上杉一族の上杉教朝が関東執事に任命され、政知の脇を固めた 4 。彼らは、京都の幕府の意向を現地で実現するための実務官僚であり、政知の権威を実質的に支える存在であった。

しかし、幕府が与えた権威と、関東の現実はあまりにもかけ離れていた。古河公方成氏の勢力は、下総の結城氏、常陸の小田氏、安房の里見氏など、関東の有力武士団の広範な支持を得ており、その抵抗は極めて激しいものであった 7 。政知一行は、鎌倉へ向かう道を成氏方の勢力に阻まれ、ついに武家の古都・鎌倉に入ることができなかった 2 。さらに、政知を要請したはずの上杉氏自身も、幕府が主導する新たな鎌倉府の構想が、自分たちの権益を脅かすのではないかと警戒し、政知の鎌倉入りを積極的に支援しなかったという見方も存在する 29 。政知は、味方であるはずの上杉氏からも全面的な協力を得られないまま、関東の入り口で立ち往生するという屈辱的な状況に追い込まれたのである。

伊豆国堀越への逗留:「堀越公方」の成立

鎌倉への道を断たれた政知が、新たな本拠地として選ばざるを得なかったのが、関東の西端に位置する伊豆国田方郡堀越(現在の静岡県伊豆の国市韮山)であった 13 。これにより、彼は本来あるべき「鎌倉公方」ではなく、その逗留地の名から「堀越公方(ほりごえくぼう)」という、不本意な呼称で呼ばれることになる 2 。

政知が伊豆に到着したのは長禄2年(1458年)の夏頃とされ、当初は奈古屋にあった国清寺を仮の御所とした 13 。しかし、長禄4年(1460年)4月、この国清寺は古河公方方の襲撃を受け、焼き払われてしまう 13 。この事件を受け、政知は堀越の地に本格的な御所を新たに築造した。この「堀越御所」は、旧北条氏の邸宅であった円成寺を接収して造られたとも言われている 13 。

近年の発掘調査では、この伝堀越御所跡から、京都の邸宅に見られるような遣り水(やりみず)や滝口といった庭園の遺構が発見されている 31 。この事実は、政知が戦乱の最前線である伊豆の地にあって、なおも京都の貴族文化を維持した雅な生活を送っていたことを物語っている。しかし、その華やかな生活の裏で、「堀越公方」という呼称は、幕府の権威がもはや関東全域には及ばないという厳しい現実と、本来の目的を果たせなかった政知自身の挫折を象徴するものとなっていた。幕府が送り込んだ「正統な」公方が、反乱者である「古河公方」によって関東の入り口で阻止されたという事実は、中央の権威失墜を誰の目にも明らかにし、関東における二つの権力センターの並立という、戦国時代の分裂状況を先取りするものであった。

第二章:伊豆における統治と権力構造の相克

伊豆国堀越に拠点を定めた足利政知は、ここから古河公方・足利成氏との長い対決の時代へと入っていく。しかし、彼の統治は当初から多くの困難を抱えていた。脆弱な権力基盤、家臣団の内部対立、そして絶対的な権威であるはずの室町幕府との微妙な距離感。これらの要因が複雑に絡み合い、堀越公方府は常に不安定な状態に置かれ続けた。

堀越公方家 関係人物一覧

|

人物名 |

続柄・役職(政知との関係) |

所属勢力 |

主要な役割・末路 |

|

足利義政 |

異母弟 |

室町幕府 |

第8代将軍。政知を堀越公方として派遣した張本人 26 。応仁の乱で権威を失墜。 |

|

足利成氏 |

敵対者(足利一門) |

古河公方府 |

第5代鎌倉公方。享徳の乱を起こし、政知と28年間抗争。後に和睦 2 。 |

|

渋川義鏡 |

初代関東執事(補佐役) |

堀越公方府/幕府 |

政知と共に関東へ下向。上杉氏と対立し、讒言を行うも幕府により失脚させられる 15 。 |

|

上杉教朝 |

関東執事(補佐役) |

堀越公方府/上杉氏 |

義鏡と共に政知を補佐。義鏡の讒言により政知から疑われ、自害に追い込まれる 18 。 |

|

上杉政憲 |

関東執事(教朝の子) |

堀越公方府/上杉氏 |

父の跡を継ぎ執事となる。和睦を推進したことで政知に疎まれ、茶々丸廃嫡を諫めた結果、自害を命じられる 2 。 |

|

円満院 |

側室(または正室) |

堀越公方府 |

武者小路隆光の娘。義澄・潤童子の母。我が子・潤童子を後継にすべく画策し、茶々丸を讒言したとされる。政知死後、茶々丸に殺害される 21 。 |

|

足利茶々丸 |

長男(先妻の子) |

堀越公方府 |

素行不良を理由に廃嫡・幽閉される。政知死後にクーデターを起こし、円満院と潤童子を殺害。伊勢宗瑞に攻められ滅亡 14 。 |

|

足利義澄 |

次男(円満院の子) |

幕府 |

後の第11代将軍。政知の野望により京都へ送られる。明応の政変で将軍に就任し、宗瑞に茶々丸討伐を命じる 35 。 |

|

足利潤童子 |

三男(円満院の子) |

堀越公方府 |

政知から後継者に指名されるが、政知の死後、兄の茶々丸に母と共に殺害される 37 。 |

|

伊勢宗瑞 |

協力者→敵対者 |

今川氏→後北条氏 |

通称・北条早雲。幕臣伊勢氏の一族。新将軍・義澄の命を受け、茶々丸を討伐。伊豆を平定し、戦国大名となる 20 。 |

|

布施為基 |

奉行人 |

堀越公方府/幕府 |

堀越公方府の有力奉行人でありながら、幕府の御前奉行も兼任。公方府の財政確保のため寺社領を押領するなどしたが、幕府との調整役も担った 13 。 |

「堀越公方府」の実態:幕府の出先機関としての限界

堀越公方は、名目上は鎌倉公方の正統な後継者であり、関東10カ国および伊豆・甲斐の統治権を継承するはずであった 14 。しかし、その実態は京都の幕府の強い統制下に置かれた「出先機関」あるいは「出張所」と評されるべきものであり、かつての鎌倉公方が持っていたような独立性は皆無に等しかった 11 。

政知自身に与えられた裁量権は極めて乏しく、関東の武士たちに直接命令を下す権限すら持たされていなかった 13 。その支配領域は、古河公方や上杉氏の勢力に阻まれ、事実上、伊豆一国に限定されてしまう 2 。このような状況下で、公方府を維持するための経済基盤は常に脆弱であった。この財政難を打開するため、政知の奉行であった布施為基や朝日教貞らは、京都の真如寺や醍醐寺、鎌倉の浄智寺などが伊豆に有していた荘園(寺社領)を強引に押領するという手段に訴えた 13 。これらの行為は、一時的に公方府の財政を潤したかもしれないが、中央の寺社勢力との間に深刻な摩擦を生み、何よりも関東の在地秩序を自ら乱す行為であった。結果として、堀越公方が関東の諸将から支持を得る道をますます閉ざすことになったのである 13 。

家臣団の内部対立①:関東探題・渋川義鏡の暗躍と失脚

堀越公方府の権力構造は、当初から内部に深刻な対立の芽を抱えていた。政知の筆頭補佐役として下向した関東探題・渋川義鏡は、幕府の権威を背景に、堀越公方府の実権を掌握しようと画策した 15 。彼は、堀越公方を支えるべき最大の軍事勢力であった関東管領上杉氏、特に扇谷上杉家の当主・上杉持朝を危険視し、彼らを排除しようと動く。

寛正3年(1462年)、義鏡は「上杉持朝に謀反の企てあり」と将軍義政に讒言したとされる 32 。この讒言を政知が信じた結果、扇谷上杉家の重臣であった太田道真(道灌の父)、三浦時高、大森氏頼らが相次いで隠居に追い込まれるという異常事態が発生した 16 。さらに、もう一人の関東執事であった上杉教朝も、同族である上杉氏と主君である政知との板挟みとなり、義鏡の讒言によって政知から疑われた末に自害に追い込まれた 18 。

この一連の騒動は、堀越公方府と、その軍事力を支えるべき上杉氏との間に決定的な亀裂を生じさせた。事態を重く見た幕府は、これ以上の関東の混乱を避けるため、そして上杉氏の離反を防ぐために、義鏡の排除を決断。寛正3年を最後に義鏡は政治の表舞台から姿を消し、失脚した 15 。この事件は、堀越公方府が自立した統治機構ではなく、幕府と関東の有力大名である上杉氏との力学の中で、いかに無力で翻弄される存在であったかを白日の下に晒すものであった。

家臣団の内部対立②:関東執事・上杉政憲の苦闘と悲劇

渋川義鏡の失脚後、自害した上杉教朝の子・政憲が新たな関東執事として幕府から任命され、伊豆へと下向した 18 。彼は父の仇ともいえる義鏡を弾劾して公方府から追放すると 4 、悪化した上杉氏との関係修復に尽力した。寛正6年(1465年)には、古河公方・成氏と対峙する最前線、武蔵国の五十子(いかっこ)陣へ自ら赴くなど、堀越公方の武将として奮戦した 4 。また、文明8年(1476年)に駿河で今川家の内紛が勃発した際には、政知の命を受けて軍を率い、太田道灌らと共に介入するなど、外交面でも重要な役割を果たしている 18 。

しかし、20年以上にわたる享徳の乱が戦況膠着に陥ると、政憲は現実主義的な立場から、古河公方との和平交渉を模索し始める。彼は、これ以上の戦闘継続は困難であると政知に進言し、幕府と古河公方との間の和睦交渉を取りまとめる役割を担った 2 。しかし、この動きは、あくまで成氏討伐と鎌倉回復に固執する政知の意に沿うものではなかった。

文明の和睦と伊豆一国への限定

京都では応仁の乱(1467-1477年)によって幕府が疲弊し、関東でも上杉家の内紛である長尾景春の乱(1476-1480年)が勃発するなど、各勢力は厭戦気分に包まれていた 7 。このような状況の中、和平への機運は急速に高まっていく。

そして文明14年11月27日(1483年1月6日)、ついに室町幕府と古河公方・足利成氏との間で「都鄙和睦(とひわぼく)」が成立。28年にも及んだ享徳の乱は、ようやく終結の日を迎えた 4 。

この和睦の内容は、政知にとって屈辱的なものであった。成氏は古河公方として関東の支配を継続することを事実上認められたのに対し、政知の支配領域は正式に伊豆一国のみとされたのである 2 。幕府は伊豆国を政知の「御料所(ごりょうしょ)」として与えることで、彼の面目を保とうとしたが、これは彼がもはや関東全体の公方ではなく、伊豆一国の小領主へと矮小化されたことを意味した 3 。政知は、和睦を推進した執事・上杉政憲と、それに同調した伊豆の国人衆に対し、深い恨みを抱くようになった 2 。彼の「鎌倉公方」としての夢は、この和睦によって完全に断たれたのであった。

第三章:家庭の悲劇と堀越公方家の内訌

関東制覇の夢を絶たれた足利政知の晩年は、政治的な挫折感を埋め合わせるかのように、自らの血統を中央政界で存続させるという新たな野心へと傾倒していく。しかし、その執念は深刻な家庭内対立を引き起こし、やがては自らが築いた堀越公方家そのものを崩壊へと導く悲劇の種を蒔くことになった。

二人の妻と三人の息子:後継者問題の火種

政知の家庭には、後継者問題を複雑化させる要因が存在した。彼には出自の異なる二人の妻がおり、それぞれに息子がいた。一人は先妻との間に生まれた長男・茶々丸。もう一人は、後妻(正室とも側室ともされる)である円満院との間に生まれた次男・清晃(後の足利義澄)と三男・潤童子である 30 。

特に後妻の円満院は、京都の公家である権大納言・武者小路隆光の娘という高い出自を誇っていた 33 。この家格は、堀越御所内での彼女の発言力を著しく高め、彼女が自らの産んだ息子を後継者に据えようとする野心の源泉となったと考えられる。かくして、堀越公方家では、先妻の子である茶々丸派と、後妻・円満院とその子である清晃・潤童子派との間で、家督を巡る静かな、しかし深刻な対立の構図が形成されていった。

政知の野心:将軍家と公方家の両獲り

都鄙和睦によって伊豆一国の領主に押し込められた政知は、もはや関東に覇を唱える望みを失った。そこで彼は、自らの血筋をより高い次元で存続させるという、壮大かつ新たな構想を抱くようになる。それは、将軍家と公方家の双方を、自らの息子たちによって掌握するというものであった 5 。

その計画の第一歩として、政知は文明17年(1485年)、次男の清晃を京都へ送った。そして叔父にあたる将軍・足利義政の養子とし、天龍寺香厳院(かつて政知自身がいた寺)の後嗣とすることで、将来の将軍候補としての道を歩ませたのである 5 。一方で、自らの後継者であるべき堀越公方の座には、清晃の同母弟である三男の潤童子を据えることを内定した 5 。この計画が成功すれば、政知は室町将軍と堀越公方の双方の父となるはずであった。

嫡男・茶々丸の廃嫡と執事・上杉政憲の死

この政知の野心的な構想を実現する上で、最大の障害となったのが嫡男・茶々丸の存在であった。政知は、茶々丸に「素行不良」の罪を着せ、嫡男の座から引きずり下ろして廃嫡し、あまつさえ土牢に幽閉するという非情な手段に打って出た 14 。この廃嫡の背景には、我が子・潤童子を溺愛し、何としても後継者の座に就けたいと願う円満院による、茶々丸に対する執拗な讒言があったとする説が根強い 19 。円満院は、ささいな罪を誇張して政知に吹き込み、父子の仲を裂いたと伝えられている。

この一連の暴挙に対し、ただ一人敢然と異を唱えたのが、長年にわたり堀越公方府を支えてきた関東執事・上杉政憲であった。彼は、嫡男を廃嫡するという家督相続の筋道を乱す行為が、将来に必ずや禍根を残すと諫言した 18 。しかし、自らの野望に凝り固まった政知は、この忠言に耳を貸すどころか激怒し、あろうことか功臣である政憲に自害を命じたのである 18 。この事件により、堀越公方府は最後の重石と良識を失い、その統治基盤は内部から崩壊を始めた。政知は、自らの野望のために、自らの権力を支えるべき忠臣を粛清し、息子の復讐心を煽るという、致命的な過ちを犯したのである。

夢半ばの死

延徳3年(1491年)4月3日、足利政知は、息子を将軍にするという野望の成就を見ることなく、また自らが引き起こした家庭内の悲劇の結末を知ることもなく、伊豆堀越の御所にて57年の生涯を閉じた 1 。彼の死は、かろうじて権威によって保たれていた堀越公方府の均衡を完全に崩壊させ、血で血を洗う凄惨な内紛の引き金を引くことになった。

第四章:堀越公方の滅亡と戦国時代の到来

足利政知の死は、彼が晩年に抱いた野望と、それが引き起こした家庭内の歪みを一挙に噴出させた。父の死をきっかけに、幽閉されていた嫡男・茶々丸の復讐劇が始まり、それは京都の中央政変と連動しながら、堀越公方家を滅亡へと導き、関東に新たな時代の覇者を生み出す直接的な原因となった。

血塗られた家督相続:茶々丸のクーデター

延徳3年(1491年)4月の政知の死後、堀越御所では円満院が家政を差配し、計画通りに我が子・潤童子を新たな公方として擁立しようと動いた 21 。しかし、その体制はわずか3ヶ月しか持たなかった。同年7月1日、父の死を知った茶々丸が、幽閉されていた土牢の番人を殺害して脱出。クーデターを決行したのである 5 。

積年の恨みに燃える茶々丸は、憎き継母・円満院と、自らの地位を奪った異母弟・潤童子を容赦なく殺害 5 。実力で第2代堀越公方の座を簒奪した。さらに彼は、円満院派であった外山豊前守や秋山新蔵人といった重臣たちをも次々と誅殺したため、多くの家臣の離反を招き、伊豆国内は「豆州騒動」と呼ばれる深刻な内乱状態に陥った 21 。

京都との連動:明応の政変と新将軍・義澄の誕生

茶々丸が伊豆で血腥い復讐劇を繰り広げていた頃、遠く京都の政情もまた、激動の渦中にあった。明応2年(1493年)4月、管領・細川政元が、将軍・足利義稙(義材)が河内国へ出陣している隙を突いてクーデターを決行。日野富子や幕府政所執事・伊勢貞宗らと結託し、義稙を廃して幽閉したのである(明応の政変) 23 。

そして政元は、新たな将軍として、かつて政知が京都に送り込んでいた清晃を擁立した 23 。清晃は還俗して足利義遐(よしとお)、後に義高、義澄と名を改め、室町幕府第11代将軍に就任した 35 。これにより、政知の「我が子を将軍に」という野望は、彼の死から2年後、実に皮肉な形で成就することになった。この中央政変は、伊豆の一地方政権の内紛に過ぎなかったはずの茶々丸の事件を、全く新しい次元の政治問題へと発展させる。茶々丸は、単なる家督簒奪者から、「現将軍の実母と実弟を殺害した大逆人」という、討伐されてしかるべき存在へとその立場を変えたのである。

伊勢宗瑞の伊豆討ち入り:幕府公認の軍事侵攻

新将軍・足利義澄にとって、異母兄・茶々丸は許しがたい仇敵であった 51 。この新将軍の私怨は、彼を擁立した管領・細川政元の政治的思惑と一致した。政元は、将軍の権威を確立し、自らの権力基盤を固めるためにも、逆賊・茶々丸の討伐を計画する。

この討伐実行の白羽の矢が立てられたのが、駿河守護・今川氏の客将であり、幕府の中枢にも太いパイプを持つ伊勢宗瑞(後の北条早雲)であった 36 。宗瑞は、明応の政変で義澄を支持した幕府政所執事・伊勢貞宗の従兄弟(諸説あり)とされ、中央の政情に極めて通じていた 39 。義澄と政元は、この宗瑞に「母と弟の仇討ち」という将軍直々の命令を下し、茶々丸討伐の大義名分を与えたのである 36 。

したがって、宗瑞の伊豆侵攻は、従来語られてきたような一介の素浪人による下剋上の典型例ではなく、新将軍の命令と中央の最高権力者の意向を受けた、政治的正当性に裏打ちされた軍事行動であったと、近年の研究では理解されている 39 。

公方家の終焉と戦国大名誕生の触媒

明応2年(1493年)、将軍の討伐令という最高の大義名分を掲げた伊勢宗瑞は、駿河から伊豆へと侵攻を開始した(伊豆討ち入り) 22 。茶々丸のクーデターとそれに続く粛清によって内部から崩壊していた堀越公方府に、組織的な抵抗を行う力は残されていなかった。堀越御所はあっけなく陥落し、茶々丸は伊豆半島を南へ逃亡した 20 。

茶々丸はその後も数年間にわたり、山内上杉氏などを頼りながら伊豆奪還を目指して抵抗を続けたが 56 、明応7年(1498年)8月、ついに甲斐国で宗瑞に捕らえられ、自害に追い込まれた 14 。これにより、足利政知が創設し、その血統を関東に根付かせようとした堀越公方は、わずか二代(実質的には一代)、30数年で完全に歴史から姿を消した 2 。

そして、堀越公方家を滅ぼし、伊豆一国を完全に手中に収めた伊勢宗瑞は、この地を新たな拠点(韮山城)とし、相模の小田原城へと進出。関東に巨大な勢力圏を築き上げる戦国大名・後北条氏の礎を築いたのである 5 。堀越公方の滅亡は、家庭の悲劇、中央政変、そして新興勢力の台頭という三つの要素が奇跡的なタイミングで連動した結果であり、室町末期の複雑な政治力学を凝縮した、時代の転換点を告げる象徴的な事件であった。

終章:足利政知の歴史的評価

足利政知の生涯を振り返るとき、そこには個人の資質と時代の奔流が複雑に絡み合った、一人の人間の悲劇性が色濃く浮かび上がる。彼は果たして、運命に翻弄された悲劇の貴公子だったのか、それとも時代の変化に対応できなかった無力な統治者だったのか。その歴史的評価は、多角的な視点から考察されるべきである。

悲劇の貴公子か、無力な統治者か

政知の生涯は、紛れもなく悲運の連続であった。将軍・義教の子として生まれながら、母の身分の低さから将軍継承の道は閉ざされ、仏門での静かな生活を余儀なくされた 1 。関東の大乱という時代の要請によって還俗し、幕府公認の鎌倉公方という最高の権威を与えられながらも、ついに父祖の地である鎌倉の土を踏むことは叶わなかった 2 。伊豆堀越の地で、故郷である京都の文化を偲びながら、関東制覇の夢が潰えていく様をただ見守るしかなかった彼の胸中には、深い無念と孤独があったに違いない。

しかし、その一方で、彼を単なる悲劇の主人公としてのみ捉えることはできない。堀越公方府の統治者として、彼は決して有能ではなかった。補佐役である渋川義鏡の讒言に惑わされて上杉氏との関係を悪化させ 32 、家臣団の内部対立を収拾する政治力を欠いていた 11 。特に晩年、自らの血統への執着から嫡男・茶々丸を廃嫡し、それを諫めた忠臣・上杉政憲を自害に追い込んだ行為は、統治者として致命的な判断ミスであった 18 。この非情な決断が、自らの死後に堀越公方家を内側から崩壊させる直接的な原因を作ったのであり、その責任は極めて重い。彼の悲劇は、時代の不運だけに帰せられるものではなく、彼自身の資質と判断の誤りが招いた側面も大きいと言わざるを得ない。

血脈の皮肉な運命

政知が生涯をかけて築こうとした政治的拠点、堀越公方府は、彼の死後わずか2年で跡形もなく消え去った 13 。関東に足利家の威光を再び打ち立てるという彼の夢は、完全に潰えたのである。

しかし、歴史の皮肉とでも言うべきか、彼の血脈は全く別の形で後世に受け継がれていく。彼が将軍後継の布石として京都に送った次男・義澄が、明応の政変によって第11代将軍に就任したからである 23 。以後、足利義稙の将軍復帰一時期を除き、室町幕府が滅亡する第15代将軍・足利義昭に至るまで、すべての将軍は政知の血を引く子孫で占められることになった 2 。自らは地方で挫折し、無名のまま生涯を終えたが、その血は幕府の中枢で生き続けた。この事実は、政知の生涯が持つ複雑な歴史的意味を象徴している。

戦国大名誕生の触媒として

足利政知は、意図せずして次代の覇者を生み出すための「触媒」の役割を果たした。彼が伊豆堀越に拠点を構え、一つの政治権力を形成したからこそ、その崩壊が伊勢宗瑞(北条早雲)という新たな権力者の介入を招く舞台となった 5 。もし政知が伊豆に来なければ、あるいは彼が家庭内に深刻な不和の種を蒔かなければ、宗瑞が将軍の命という大義名分を掲げて伊豆に侵攻する機会は生まれなかったであろう。政知の存在と、彼が引き起こした混乱が、結果的に関東における旧秩序の破壊と、後北条氏という戦国大名誕生の地ならしをする形となったのである。

総括:時代の転換点を生きた男

足利政知の生涯は、室町幕府の権威が地に墜ち、守護大名体制という中世的な秩序が崩壊していく時代の大きな転換点を、その身をもって体現したものであった。彼は「鎌倉公方」という過去の栄光を背負わされながらも、ついにその役割を果たすことはできなかった。彼の挫折と堀越公方府の滅亡は、関東地方が京都の中央政権から事実上独立し、力のみが支配する「戦国時代」へと本格的に突入していく序幕であった。悲運の貴公子であり、無力な統治者でもあった足利政知。彼の存在そのものが、中世から近世へと移行する、日本の歴史の大きな胎動の中にあったと言えるだろう。

引用文献

- 足利政知- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5

- 足利政知 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5

- 足利政知(アシカガマサトモ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5-25219

- 足利政知 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/busyou/01a/12si/060631112035asikagamasatomo.html

- 越御 所 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/273/273shiro.pdf

- 足利義政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%94%BF

- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 享徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11086/

- 古河公方・足利成氏 |昔の出来事(8) | 菅田山 光得寺 https://koutokuji.ashikaga.org/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9%E3%83%BB%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F%E3%80%80%E8%B6%B3%E5%88%A9%E3%81%AE%E6%98%94-8/

- 享徳の乱~足利成氏の反乱と古河公方~ https://www.yoritomo-japan.com/ikusa/kyotoku.htm

- 「足利政知」幕府の傀儡でしかなかった堀越公方の野望とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/440

- 葛飾区史|第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世) https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-2-3-97.html

- 堀越公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E8%B6%8A%E5%85%AC%E6%96%B9

- 伝堀越御所跡(堀越公方の御所:伊豆の国市) https://www.yoritomo-japan.com/nirayama-horigoegosho.htm

- 渋川義鏡 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/ShibukawaYoshikane.html

- 渋川義鏡 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E9%8F%A1

- 享徳の乱~関東でひと足早く始まった戦国時代! (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9876/?pg=2

- 上杉政憲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%94%BF%E6%86%B2

- 意外に武闘派?継母に復讐を遂げて家督を奪還した戦国大名・足利茶々丸 | 歴史・文化 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/151876/2

- 堀越公方(ホリコシクボウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A0%80%E8%B6%8A%E5%85%AC%E6%96%B9-134330

- 足利政知とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5

- 伝堀越御所跡 | 伊豆の国市観光協会 https://izunotabi.com/sightseeing/goshoato/

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 永享の乱(えいきょうのらん)と言われる戦いで、持氏は自害(じがい)し、鎌倉公方(かまくらくぼう)による関東の支配は終わりました。以後、足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の対立は深まっていくのです。 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2min.html

- 足利成氏 茨城の武将/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/kanto-warlord/kanto-shigeuji/

- 足利義政 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/History/HumanAshikaga08Yoshimasa.html

- 足利政知- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5

- 細川勝元奉書(国分家文書) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/37351

- 【堀越公方】 - ADEAC https://adeac.jp/lib-city-tama/text-list/d100010/ht050930

- 北条早雲の伊豆討入 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/003/

- 史跡伝堀越御所跡 - 伊豆の国市 https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/bunka_bunkazai/manabi/bunkazai/kunishite/denhorigoe.html

- 蕨城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.warabi.htm

- 円満院 (足利政知側室) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E6%BA%80%E9%99%A2_(%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5%E5%81%B4%E5%AE%A4)

- 足利茶々丸(あしかがちゃちゃまる)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E8%8C%B6%E3%80%85%E4%B8%B8-25215

- 足利義政の家系図・年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89068/

- 北条早雲(ニ) 伊豆侵攻 - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/Sengoku02.html

- 足利潤童子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%BD%A4%E7%AB%A5%E5%AD%90

- 堀越公方足利政知の暗い情熱ーゆうきまさみ氏『新九郎、奔る!』を解説する https://sengokukomonjo.hatenablog.com/entry/2023/04/05/233009

- 北条早雲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%97%A9%E9%9B%B2

- 伊豆討ち入り - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E8%A8%8E%E3%81%A1%E5%85%A5%E3%82%8A

- 堀越公方と室町幕府 ︱奉行人布施為基の軌跡1 https://aue.repo.nii.ac.jp/record/4401/files/nihonbunka182137.pdf

- 享徳の乱(5) | 深次郎のホームページ - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~fukajirou/custom16.html

- 文正の政変 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/dekigoto/38yamasiro/14660906bunseinoseihen.html

- 上杉政憲、関東執事(堀越公方)になる(3代目) - 大戦国・年表 https://dai-sengoku-nenpyo.vercel.app/event/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%94%BF%E6%86%B2%E3%80%81%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9F%B7%E4%BA%8B(%E5%A0%80%E8%B6%8A%E5%85%AC%E6%96%B9)%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B(3%E4%BB%A3%E7%9B%AE)

- 堀越御所 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/horigoe.y/horigoe.y.html

- 足利茶々丸 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/retuden/ashikaga_cyacyamaru.html

- 意外に武闘派?継母に復讐を遂げて家督を奪還した戦国大名・足利 https://www.excite.co.jp/news/article/Japaaan_151876/

- 長享の乱(4) | 深次郎のホームページ - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~fukajirou/custom26.html

- 足利義政|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1166

- 「足利義澄」将軍家の家督相続争いに振り回された第11代将軍 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/471

- 足利義材の家系図・年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89133/

- 足利茶々丸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E8%8C%B6%E3%80%85%E4%B8%B8

- 「伊豆討ち入り(1493年)」北条早雲が堀越御所を攻略し、伊豆国を制圧した真相とは https://sengoku-his.com/427

- 明応の政変 - ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/meiounoseihen/

- 【堀越御所】戦国時代の始まり!「北条早雲」討ち入りの地(静岡県伊豆の国市) https://rekishi-kun.com/album/shizuoka/horigoegosyo/

- 長享の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11087/

- カルボぞうす伊勢宗瑞|どかたとしみつ - note https://note.com/az73/n/n1ac0cffbec58

- 明応の政変② ― 伊勢宗瑞の伊豆堀越公方追放と東国の戦国 ― | 武蔵野大学生涯学習講座 https://lifelongstudy.musashino-u.ac.jp/from_outside?r=%2Fcourse%2Fdetail%2F6771&type=1

- 伊勢貞宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E8%B2%9E%E5%AE%97

- 北条早雲の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7468/

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 東国に誕生した日本初の戦国大名・北条早雲、京では足利将軍が追い落とされる明応の政変/ゆかりの天下の険箱根山と箱根湯本温泉、難攻不落の小田原城 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/02/15/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%B9%95%E9%96%8B/

- 戦国北条五代 星海社新書 : 黒田基樹 | HMV&BOOKS online - 9784065157091 https://www.hmv.co.jp/artist_%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%9F%BA%E6%A8%B9_000000000508897/item_%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%8C%97%E6%9D%A1%E4%BA%94%E4%BB%A3-%E6%98%9F%E6%B5%B7%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8_9785647

- 伊勢宗瑞(北条早雲)の関東進出と新勢力の台頭 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22914

- 足利茶々丸(あしかがちゃちゃまる) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_a/entry/048837/

- 足利茶々丸の墓~伊豆の国市・願成就院~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/ganjyojyuin-tyatyamaru.html

- 伊豆の国市の歴史 - 伊豆詣 https://izumoude.com/history.html