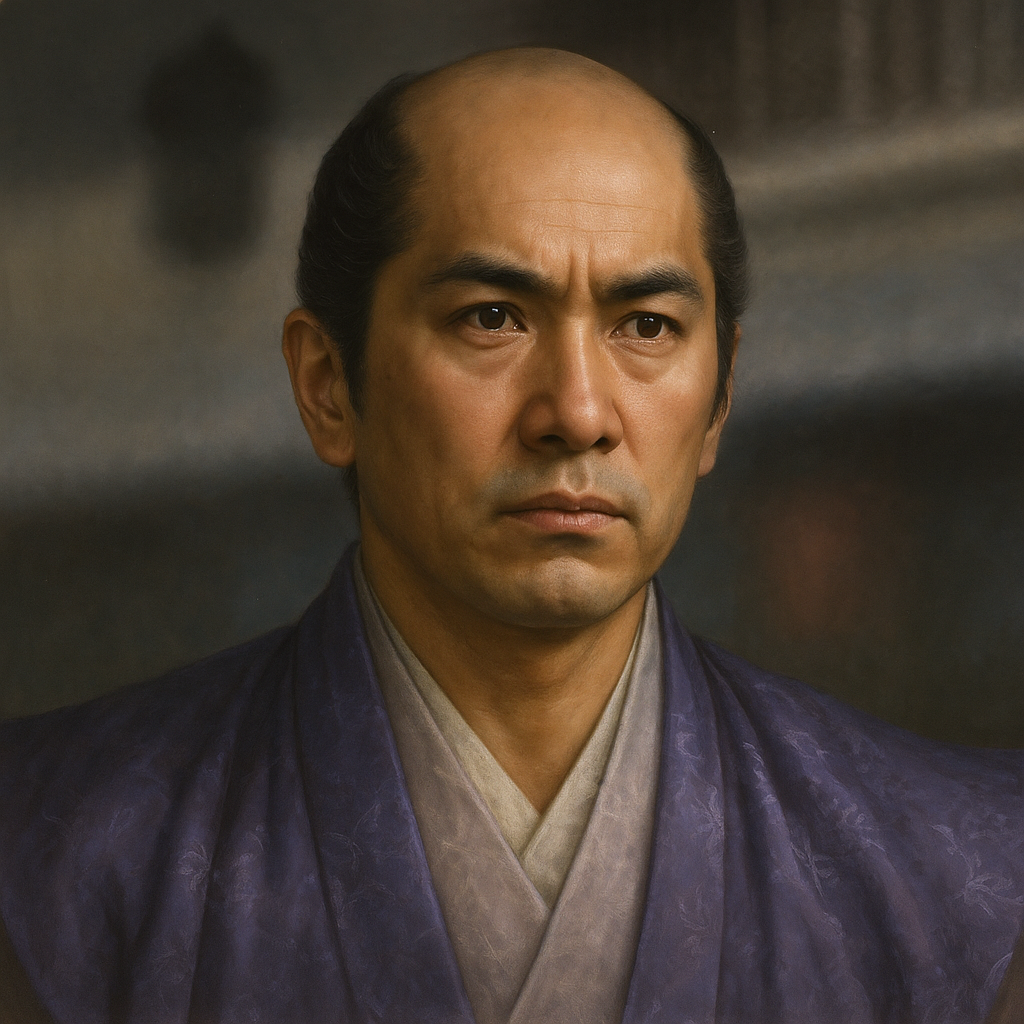

酒井家次

酒井家次は徳川四天王筆頭・忠次の嫡男。家康の従弟として厚遇され、関ヶ原不参も加増。大坂の陣で敗走も赦免され、越後高田10万石。新時代を生き抜いた。

徳川譜代大名 酒井家次の生涯 ― 偉大な父の影と徳川治世における役割

序章:徳川四天王筆頭の嫡男、酒井家次という存在

徳川家康の天下統一を支えた家臣団の中でも、酒井忠次は特別な存在であった。徳川四天王の筆頭に数えられ、最年長かつ最古参の重臣として、軍事・内政の両面で絶大な功績を挙げた 1 。その嫡男として生まれた酒井家次の生涯は、輝かしい栄光を受け継ぐ立場であると同時に、常に偉大な父と比較されるという宿命を背負うものであった。

しかし、家次の立場を規定する要素はそれだけではない。彼の母である碓井姫は、徳川家康の祖父・松平清康の娘であり、家康の母・於大の方とは異父姉妹の関係にあった。これにより、家次は家康の従弟という極めて近しい血縁関係にあり、単なる主君と家臣という枠組みを超えた特別な絆で結ばれていた 4 。この血縁こそが、彼の生涯における一見不可解とも思える厚遇の根源を解き明かす鍵となる。

家次の生涯は、天正3年(1575年)の長篠の戦いのような戦国時代末期の合戦から、関ヶ原の戦い、大坂の陣という天下分け目の決戦を経て、江戸幕府の統治体制が盤石なものとなっていく「移行期」と完全に重なる。彼の人生を追うことは、個人の武功が最優先された戦国の世から、主君への忠誠と安定した統治能力が問われる泰平の世へと、徳川政権の価値基準が如何に変遷していったかを体現する人物像を浮き彫りにすることに他ならない。したがって、酒井家次を単なる「偉大な父を持つ二代目」としてではなく、「戦国から江戸へ」という時代の転換点を象徴する「移行期の譜代大名」として捉え、その生涯を多角的に分析することは、徳川幕府の成立過程と、その支配構造の本質を理解する上で極めて有意義である。

第一章:出自と家系 ― 酒井左衛門尉家の血脈

1. 生誕と家族構成

酒井家次は、永禄7年(1564年)、徳川家康の譜代筆頭である酒井忠次の嫡男として三河国に生を受けた 7 。幼名は小五郎と伝えられる 5 。

彼の血筋を語る上で、父母の存在は極めて重要である。父・忠次は、家康の父・松平広忠の代から仕える最古参の家臣であり、家康が今川家の人質であった時代にも同行するなど、幼少期から家康を支え続けた 2 。姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いといった徳川家の命運を左右した主要な合戦のほとんどで中心的な役割を果たし、家康にとっては15歳年長の頼れる兄であり、また義理の叔父のような存在でもあった 1 。

母・碓井姫(於久、登与とも呼ばれる)は、家康の祖父である松平清康の娘である 5 。彼女は家康の母・於大の方の異父妹にあたるため、家康の叔母となる。この結果、家次は主君・家康の従弟という、他の家臣とは一線を画す極めて近しい血縁関係を持つことになった 4 。この血縁の近さこそが、家次の生涯を通じて、時にその功績以上に厚遇される背景にあったと考えられる。

家次の兄弟たちもまた、徳川家中の有力大名家へと養子に入っている。次男の康俊は本多忠次の養子となり本多康俊を名乗り、三男の信之は小笠原信嶺の養子となって小笠原信之と名乗った 5 。これは、酒井家が徳川譜代大名のネットワークを形成する上で、中心的なハブとして機能していたことを示している。

家次の正室は、同じく徳川四天王の一人である榊原康政の同族、榊原正吉の娘・福聚院であった 5 。この婚姻は、徳川家臣団の筆頭格である酒井家と榊原家の結束を固めるという、明確な政治的意図を持っていた。家次と福聚院の間には、後に家督を継ぐ長男・忠勝や次男・直次をはじめ、多くの子女が生まれた。娘たちは松平忠良、水谷勝隆、内藤忠興といった各地の有力大名家へ嫁いでおり、酒井家は婚姻政策を通じて徳川政権の基盤強化に大きく貢献した 4 。

家次の生涯は、個人の能力や功績以上に、「徳川家との血縁」と「譜代筆頭としての家格」という二重の構造によって強力に支えられていた。彼の兄弟の養子縁組や、彼自身の婚姻、そしてその子女の嫁ぎ先は、単なる家族の動向ではなく、徳川家が天下国家の支配体制を構築する過程で、いかにして譜代大名、特に親族に近い家々を戦略的に配置し、そのネットワークを強化していったかを示す縮図と言える。家次は「酒井家次」という個人であると同時に、徳川支配体制における重要な結節点としての役割を担っており、彼の処遇は他の譜代大名に対する徳川家の姿勢を示す指標でもあったのである。

表1:酒井家次 家族構成

|

関係 |

氏名 |

続柄・備考 |

出典 |

|

父 |

酒井忠次 |

徳川四天王筆頭。徳川家康の重臣。 |

1 |

|

母 |

碓井姫 |

松平清康の娘。徳川家康の叔母にあたる。 |

4 |

|

正室 |

福聚院 |

榊原正吉の娘。 |

5 |

|

弟 |

本多康俊 |

酒井忠次の次男。本多忠次の養子となる。 |

5 |

|

弟 |

小笠原信之 |

酒井忠次の三男。小笠原信嶺の養子となる。 |

5 |

|

長男 |

酒井忠勝 |

酒井家を継ぎ、後に出羽庄内藩主となる。 |

5 |

|

次男 |

酒井直次 |

元和8年(1622年)に左沢藩主となるが、後に廃絶。 |

5 |

|

三男 |

酒井忠重 |

|

5 |

|

四男 |

酒井勝吉 |

|

5 |

|

五男 |

酒井了次 |

兄・忠勝の怒りを買い、幽閉されて没したとされる。 |

5 |

|

六男 |

酒井忠時 |

|

5 |

|

七男 |

酒井政時 |

|

5 |

|

娘 |

|

松平忠良(桜井松平家)正室。 |

4 |

|

娘 |

|

水谷勝隆(常陸下館藩主)正室。 |

4 |

|

娘 |

|

内藤忠興(陸奥磐城平藩主)正室。 |

4 |

|

娘 |

|

里見義高(旗本)室。 |

4 |

|

娘 |

|

島田重利(旗本)室。 |

4 |

|

娘 |

|

高力一成(旗本)室。 |

4 |

|

娘 |

|

菅沼忠隆(旗本)室。 |

4 |

2. 酒井氏の系譜

酒井氏は、松平氏の始祖とされる松平親氏の庶長子・酒井広親を祖とすると伝えられており、松平氏とは同族であるという強い意識を持つ一族であった 18 。その長い歴史の中で、酒井氏は大きく二つの系統に分かれて発展した。一つは家次が属する「左衛門尉家(さえもんのじょうけ)」であり、もう一つは江戸幕府で大老となった酒井忠世らを輩出した「雅楽頭家(うたのかみけ)」である 18 。

家次の家系である左衛門尉家は、父・忠次を筆頭に、徳川家康の三河平定から天下統一に至る過程で数々の武功を挙げた、いわば武功派の家柄として知られている 1 。一方、雅楽頭家は、江戸幕府が開かれてから大老や老中といった幕政の中枢を担う人物を多く輩出し、政治的な手腕で徳川政権を支えた 21 。酒井家次は、この武功で名を馳せた左衛門尉家の正統な後継者、すなわち宗家の当主という立場にあった。

第二章:若き日の武功と家督相続(天正年間)

1. 初陣と元服

酒井家次の武将としてのキャリアは、戦国時代の終わりを告げる画期的な戦いの一つである長篠の戦いから始まった。天正3年(1575年)、数え12歳の若さでこの戦いに従軍し、初陣を飾ったのである 5 。

この初陣において、家次は敵の侍大将を討ち取るという功績を挙げたと伝えられている。この働きを高く評価した主君・家康は、自身の名から「家」の一字を与え、それまでの幼名「小五郎」から「家次」と名乗ることを許したという 24 。主君の名の一字を拝領することは、家臣にとって最高の栄誉であり、家康が家次にかける期待の大きさを物語る逸話である。家康が自身の後継者候補である信康や秀忠に名を与えたのと同じレベルのこの厚遇は、家次が単なる家臣ではなく、血縁者として特別視されていたことの証左に他ならない。

2. 家督相続と三河吉田城主

天正16年(1588年)、父・忠次が62歳で隠居すると、家次は酒井左衛門尉家の家督を相続した 5 。これに伴い、父が城主を務めていた三河国吉田城(現在の愛知県豊橋市)を継承し、東三河の旗頭という酒井家の重要な地位を引き継ぐことになった 7 。

翌天正17年(1589年)には、従五位下・宮内大輔に叙任される 5 。これは、家次が徳川家中の次世代を担う中核的な存在として、名実ともに公式に認められたことを意味する。

家次のキャリアの滑り出しは、偉大な父の威光と主君・家康の厚い庇護という、万全の「お膳立て」の上にあったと言える。12歳での初陣は、父・忠次が徳川軍の最重要指揮官の一人として参画した長篠の戦いという、これ以上ない晴れ舞台が用意された。家督相続も、父の隠居に伴う既定路線であり、何ら滞りなく行われた。これらの事実は、家次が自らの力のみで地位を切り拓いたというよりは、徳川家の支配体制の中で、次代の筆頭重臣として周到に育成され、配置された人物であったことを示している。彼の初期の経歴は、個人の能力を証明する機会という以上に、徳川家臣団の円滑な世代交代と、酒井家という最重要譜代の家格を維持するための儀式的な意味合いが強かったのである。

第三章:家康の関東移封と下総臼井藩主時代(天正18年~慶長9年)

1. 臼井三万石への入封

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が終わり、北条氏が滅亡すると、徳川家康は秀吉の命により本拠地を三河から関東へと移すことになった。いわゆる関東移封である。酒井家次もこの決定に従い、三河吉田城から下総国臼井(現在の千葉県佐倉市)へと移り、3万石(史料によっては3万7千石ともされる 5 )を与えられた。これにより下総臼井藩が立藩し、家次はその初代藩主となった 7 。

家次が配置された臼井という土地は、印旛沼を臨む水陸交通の要衝であり、江戸の東方を防衛し、房総半島を抑える上で極めて重要な戦略的拠点であった 27 。家康がこのような重要拠点に、自身の従弟であり譜代筆頭家の当主である家次を配置したことは、彼に対する絶大な信頼の表れであった。

2. 臼井での治世

家次は臼井藩主として、領国経営の基盤固めに着手した。慶長7年(1602年)には領内検地を実施し、土地と人民の状況を正確に把握しようと努めている 27 。これは、安定した統治と年貢徴収の基礎を築くための基本的な政策であった。

また、家次は精神的な支柱を旧領の三河から持ち込むことも忘れなかった。三河における酒井家の菩提寺であった大樹寺から慶円和尚を招聘し、臼井の地に大信寺を建立したのである 27 。これは、三河以来の家臣団の結束を維持すると同時に、新たな領地の民に対する教化政策の一環でもあった。この大信寺は、後に家次の転封に伴って高崎へ、さらにその子・忠勝の代には出羽庄内へと移転し、大督寺と改名して現在まで法灯を伝えている 27 。

一方で、藩主としての在任中には災難にも見舞われた。文禄2年(1593年)、失火によって居城である臼井城が炎上するという事件が起きている 26 。しかし、その後も城は修復され、家次が高崎へ移るまで藩庁としての機能を維持した。

3. 逸話の考察:「汝も我が子は可愛いか」

家次の臼井藩主時代を語る上で、父・忠次と家康にまつわる有名な逸話は避けて通れない。『徳川実紀』などの後世の編纂物に伝えられるところによれば、当時すでに隠居していた忠次は、家次の所領が3万石であることに不満を抱いた 10 。徳川四天王の他の面々、例えば本多忠勝や榊原康政が10万石級の大封を得ていたのに対し、筆頭であるべき酒井家の嫡男の所領があまりに少ないと感じたのである。忠次は家康のもとを訪れ、家次の加増を直訴した 29 。

これに対し、家康は冷ややかにこう返したとされている。「お前でも我が子は可愛いか(汝も子は可愛いか)」と 10 。これは、天正7年(1579年)に起きた家康の嫡男・松平信康の切腹事件を指しての発言であった。信康が織田信長から武田家との内通を疑われた際、弁明の使者として安土城へ赴いたのは忠次であった。しかし、忠次は信康を十分に弁護することができず、結果として信康は自刃に追い込まれた 30 。家康の言葉は、その時の忠次の対応への長年のわだかまりと皮肉が込められており、加増は認められなかったという 27 。

この逸話は、家康と忠次の間の複雑な感情や、信康事件が徳川家中に落とした深い影を示すものとして、長らく語り継がれてきた。しかし、近年の研究では、歴史学者の小和田泰経氏などが、この逸話そのものが『三河物語』といった軍記物の記述を下敷きにした後世の創作である可能性を指摘している 27 。

この逸話の史実性の真偽を確定することは困難であるが、それ以上に重要なのは、この物語がなぜ生まれ、語り継がれたのかという点である。史実として、家次の初期の所領が他の四天王の家に比べて少なかったことは確かである 27 。この客観的な事実に対し、後世の人々がその理由を求めたとき、徳川家最大の悲劇であり、忠次が深く関わった信康事件にその原因を結びつけたのである。たとえ創作であったとしても、この逸話は、家次のキャリア初期の「不遇」と、その背景にあると誰もが考えた「信康事件の呪縛」という巨大な影の存在を、後世にまで強く印象づける役割を果たした。それは、徳川家中の複雑な人間関係と、歴史的な記憶がどのように継承されていくかを示す象徴的な物語として、極めて興味深い事例と言えるだろう。

第四章:関ヶ原の戦いと高崎への転封(慶長5年~慶長19年)

1. 中山道を行軍

慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、酒井家次は徳川軍の一員として出陣した。しかし、彼が所属したのは家康が率いる本隊の東海道軍ではなく、家康の後継者である徳川秀忠が指揮する別働隊の中山道軍であった 5 。

秀忠率いる中山道軍は、道中の信濃国上田城で真田昌幸・信繁(幸村)親子の巧みな籠城戦に足止めを食らい、9月15日の関ヶ原における本戦に間に合わないという大失態を演じた。このため、家次もまた、この天下統一の帰趨を決した最大の戦において、武功を挙げる機会を完全に逸してしまったのである 5 。後世に描かれた『関ヶ原合戦図屏風』に家次の名が見られることがあるが、これは家次の子・忠勝が屏風の制作に関わったためであり、実際に家次が本戦に参陣したわけではない 32 。

2. 高崎五万石への加増移封

関ヶ原の本戦に不参加であったにもかかわらず、家次の処遇は驚くべきものであった。慶長9年(1604年)、家次は2万石を加増され、上野国高崎5万石の藩主として移封されたのである 8 。

この人事は、一見すると矛盾している。関ヶ原の論功行賞は、基本的には戦功の多寡に応じて行われた。本戦に参加すらしていない家次が、なぜ大幅な加増と、交通の要衝である高崎への栄転という厚遇を受けたのか。この事実は、徳川政権における評価の基準が、もはや個人の戦場での武功から、「一門としての忠誠と信頼性」へと明確にシフトしたことを示す象徴的な出来事であった。家康は、天下統一後の国家統治を見据え、軍事的な能力以上に、政権の基盤となる譜代大名、特に血縁の近い者を優遇し、戦略的要地に配置する必要性を感じていた。家次の処遇は、戦功によって大封を得た外様大名とは対照的な、「内側の論理」によって決定されたものであり、徳川の世が軍事の時代から統治の時代へと移行したことを明確に示している。

3. 高崎での藩政

家次は、高崎藩主として慶長9年(1604年)から元和2年(1616年)までの約12年間、この地を治めた 34 。この間、彼は井伊直政によって築かれた高崎城と城下町のさらなる拡張整備を行い、新たに新田町や赤坂町を創設した記録が残っている 35 。

また、家臣の功績に報いる堅実な領主であったことを示す逸話も伝わっている。家臣の北爪九蔵が、後の大坂夏の陣で戦功を挙げた際、家次はこれを賞して彼に町を与えた。この町は「九蔵町」と名付けられ、その地名は現在も高崎市内に残っている 37 。この家臣・北爪九蔵は、酒井家が庄内へ移封された後も付き従い、その墓は鶴岡にある 37 。

高崎城には、残念ながら酒井家次時代の直接的な遺構は現存していない。しかし、後の時代に建てられた乾櫓や三の丸東門が移築・復元されており、往時の城の姿を偲ぶことができる 38 。

第五章:大坂の陣 ― 試練と評価(慶長19年~元和元年)

1. 冬の陣と夏の陣への参陣

豊臣家との最後の対決となった大坂の陣において、酒井家次は徳川軍の主要な指揮官の一人として参陣した。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、将軍・徳川秀忠に従い、大坂城の東側に位置する黒門口の守備を担当し、城を包囲する一翼を担った 5 。

そして元和元年(1615年)、戦乱の世に終止符を打つ最後の決戦、大坂夏の陣が勃発する。5月7日に行われた天王寺・岡山の戦いにおいて、家次は徳川家康の本陣の前面に布陣する天王寺口の第三陣大将という、極めて重要な役割を任された 5 。

2. 天王寺・岡山の戦いでの敗走

決戦の火蓋が切られると、豊臣方の毛利勝永が率いる部隊が凄まじい勢いで徳川軍に襲いかかった。その猛攻は徳川方の先鋒である本多忠朝の部隊を瞬く間に壊滅させ、忠朝自身も討ち死にするという衝撃的な展開となった 42 。

毛利隊の勢いは止まらず、第二陣の榊原康勝隊をも突き崩し、ついに第三陣の酒井家次隊へと殺到した。この豊臣方の決死の猛攻の前に、家次の部隊は持ちこたえることができず、陣形は散々に崩され、家次自身も敗走を余儀なくされた 5 。この第三陣の崩壊により、徳川軍の戦線には大きな穴が開き、一時は敵の攻撃が総大将である家康の本陣にまで迫るという、極めて危機的な状況が生まれた。

3. 家康からの譴責と赦免

戦後、この天王寺口での失態、特に大将でありながら部隊を崩壊させて敗走した責任は厳しく問われた。家次は、父である家康から直接、譴責(叱責)を受けたのである 5 。この事実は、幕府の公式史書である『徳川実紀』にも記されており、家次の軍歴における最大の汚点となった 45 。

しかし、その後の処遇は意外なものであった。譴責を受けたにもかかわらず、同じ年の閏6月には赦免されているのである 5 。さらに驚くべきことに、この赦免の背景には、奥州の雄・伊達政宗の存在があったことが示唆されている。家次が赦免されたことについて、政宗が家康に対して「内々御取成(内々に執り成しをした)」ことへの感謝を伝える書状が現存しており、政宗の助力が家次の運命を左右した可能性が高い 15 。

この「失態、譴責、赦免、そして後の大加増」という一連の不可解な流れは、家次のキャリアにおける最大の謎であり、家康の統治術と譜代大名への処遇方針を理解する上で極めて重要な事例である。この矛盾した処遇の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていたと考えられる。

第一に、家康は軍規の維持を最優先した。総大将の目の前で部隊が崩壊した責任は重大であり、これを不問に付せば他の将兵への示しがつかない。厳格な統率者として、公の場で家次の責任を追及する必要があった。

第二に、血縁者への最終的な温情である。家次は従弟であり、譜代筆頭家の当主である。一度の失敗で見捨てることは、家康の本意ではなかった。

第三に、これは他の譜代大名への見せしめと恩赦による統制という、「アメとムチ」の巧みな使い分けであった。一度厳しく叱責して恐怖を与え、その後で赦免し、さらには大加増を与えることで、家次は家康に対して絶大な恩義と畏怖の念を抱くことになる。これは、他の譜代大名に対しても強力なメッセージとなった。

そして最後に、戦後体制の構築における戦略的人事の優先である。大坂の陣が終わり、戦乱の世は完全に終結した。もはや個々の武将の戦場での機転や武勇よりも、幕府の命令に絶対的に服従し、任された領地を安定して統治する「忠実な管理者」こそが求められる時代となった。家次は戦場で敗走はしたが、家康への忠誠心に疑いの余地はない。家康は、家次の軍事的な失敗を、徳川の新しい世の統治原理(武功より忠誠と信頼を重視する)を家臣団に示すための、ある種の政治的パフォーマンスとして利用したのである。譴責は過去の価値観へのけじめであり、赦免と加増は新しい時代の価値観に基づく戦略的な人事であったと言えよう。

第六章:越後高田十万石 ― 栄転と最期(元和2年~元和4年)

1. 大坂の陣の「功」による加増

元和2年(1616年)、大坂の陣の論功行賞が発表されると、酒井家次は5万石を加増され、合計10万石の大名となった 8 。この大加増に伴い、上野高崎から越後高田藩へと移封された 8 。表向きには、これは大坂の陣での「功績」によるものとされたが、前章で考察した通り、その実態は天王寺口での敗走という事実とは裏腹の、極めて政治的な判断に基づくものであった。

2. 初代高田藩主として

家次が新たに入封した越後高田藩は、単なる大藩ではなかった。ここは、家康の六男でありながら不行跡を理由に改易された松平忠輝の旧領であり、その統治は幕府の威信がかかった重要な課題であった 49 。家次は、この忠輝改易後の高田城受取役を命じられ、そのまま初代藩主として入封した 47 。この人選は、幕府が最も信頼する譜代大名に、問題のあった重要拠点の事後処理と安定化を託したことを明確に示している。大坂の陣で軍事的な失態を犯した家次がこの役に選ばれたことは、もはや軍功よりも「家康との血縁」と「絶対的な忠誠」が、大名を評価する上での最優先事項となったことの決定的な証拠であった。

3. 短き治世と死

しかし、家次の高田藩主としての治世は、極めて短いものであった。高田に入封してからわずか2年足らずの元和4年(1618年)3月15日、家次は55歳でその生涯を閉じた 5 。

在任期間が短かったため、高田藩の藩政において家次が残した具体的な治績に関する史料は乏しい 50 。彼の最後の任務は、藩政の基礎を長期的に築くことよりも、松平忠輝改易後の混乱を収拾し、徳川の支配が盤石であることを内外に示し、次の藩主へと円滑に引き継ぐことにあったと考えられる。彼の生涯は、徹頭徹尾、徳川幕府の体制を固めるための「駒」としての役割に終始したと言えるだろう。

家次の死後、家督は長男の酒井忠勝が継承したが、その忠勝も翌元和5年(1619年)には信濃松代藩へと移封されている 47 。この迅速な配置転換もまた、酒井家を高田の地に定着させることより、幕府全体の都合に合わせた大名の戦略的配置が優先されたことを示している。

終章:酒井家次の生涯と後世への遺産

1. 人物評価の再検討

酒井家次の生涯を振り返ると、父・忠次のような華々しい武功や、「海老すくい」の踊りのような記憶に残りやすい逸話は乏しい 2 。むしろ、大坂夏の陣での敗走という明確な失態が記録に残るため、しばしば「凡将」あるいは「偉大な父を持った幸運な二代目」と評価されがちである。

しかし、その評価は一面的に過ぎる。彼の生涯を俯瞰すれば、初陣から始まり、家督相続、関東移封、そして数度の転封を経て、最終的に10万石の大名として家の礎を固めた。その過程で大きな失政を犯すことなく、与えられた役職を堅実にこなし、徳川家への忠誠を貫き通した。彼は、戦乱を自らの才覚で勝ち抜く「戦国武将」ではなく、新しい時代の秩序の中で家を存続させ、発展させるという「当主」としての役割を、見事に全うしたのである。

2. 子・忠勝と庄内藩への道

家次の真の功績は、彼の子の代に結実する。家次の死後に家督を継いだ長男・酒井忠勝は、信濃松代藩を経て、元和8年(1622年)に出羽国庄内藩13万8千石(後に14万石に加増)へと移封された 9 。

この庄内藩は、以後、幕末に至るまで約250年間にわたって酒井家の統治が続き、歴代藩主は善政を敷いて領民から慕われたと伝えられている 56 。家次が、父から受け継いだ家を守り、幾多の試練を乗り越えながらも発展させた家格と石高が、この庄内藩の長期にわたる繁栄の礎となったことは疑いようのない事実である。

3. 墓所と追悼

酒井家次が、酒井左衛門尉家の正統な当主として後世まで敬意を払われていたことは、その墓所の存在からも窺い知ることができる。和歌山県の高野山奥の院には、戦国武将たちの墓塔が立ち並ぶ中に「出羽庄内藩主酒井家墓所」があり、そこに父・忠次や子・忠勝らと共に家次の墓(供養塔)も築かれている 58 。これは分骨されたものと考えられ、大名家の権威を示すためのものであった。また、京都の知恩院の墓地にも、父・忠次、子・忠勝の墓石と並んで家次の墓石が存在する 59 。

酒井家次の生涯は、華々しい戦功によって語られるものではない。しかし、彼は徳川譜代筆頭という家の「血」と「家格」を、戦国の動乱期から江戸の安定期へと無事に橋渡しするという、極めて重要な役割を果たした。時代の転換期において、自らに課せられた役割、すなわち血縁と忠誠に基づく絶対的な信頼を担保するという役目を的確に理解し、それを全うすることで、酒井家の永続に貢献した「守成の当主」として、再評価されるべき人物である。

巻末資料

表2:酒井家次 年表

|

西暦(和暦) |

年齢 |

出来事 |

役職・石高 |

出典 |

|

1564年(永禄7年) |

1歳 |

三河国にて、酒井忠次の長男として誕生。 |

|

5 |

|

1575年(天正3年) |

12歳 |

長篠の戦いに従軍し、初陣を飾る。家康より「家」の字を賜る。 |

|

5 |

|

1588年(天正16年) |

25歳 |

父・忠次の隠居に伴い、家督を相続。 |

三河吉田城主 |

5 |

|

1589年(天正17年) |

26歳 |

従五位下・宮内大輔に叙任される。 |

|

5 |

|

1590年(天正18年) |

27歳 |

徳川家康の関東移封に従い、下総臼井へ移る。 |

下総臼井藩主 3万石 |

7 |

|

1600年(慶長5年) |

37歳 |

関ヶ原の戦いで、徳川秀忠軍に属し中山道を行軍。本戦には不参加。 |

|

5 |

|

1604年(慶長9年) |

41歳 |

上野高崎へ加増移封となる。 |

上野高崎藩主 5万石 |

8 |

|

1614年(慶長19年) |

51歳 |

大坂冬の陣に参陣。黒門口を守備。 |

|

5 |

|

1615年(元和元年) |

52歳 |

大坂夏の陣・天王寺岡山の戦いで敗走。戦後、家康より譴責を受けるが赦免。 |

|

5 |

|

1616年(元和2年) |

53歳 |

大坂の陣の論功行賞により、越後高田へ加増移封。 |

越後高田藩主 10万石 |

8 |

|

1618年(元和4年) |

55歳 |

3月15日、越後高田にて死去。 |

|

5 |

表3:酒井家次 領地の変遷

|

期間 |

藩名 |

石高 |

主な出来事・背景 |

出典 |

|

天正16年~天正18年 (1588-1590) |

三河吉田城主 |

- |

父・忠次から家督を相続。 |

7 |

|

天正18年~慶長9年 (1590-1604) |

下総臼井藩 |

3万石 (3万7千石説あり) |

徳川家康の関東移封に伴う配置。江戸の東方を固める要衝。 |

7 |

|

慶長9年~元和2年 (1604-1616) |

上野高崎藩 |

5万石 |

関ヶ原の戦後の加増移封。譜代大名の戦略的再配置の一環。 |

8 |

|

元和2年~元和4年 (1616-1618) |

越後高田藩 |

10万石 |

大坂の陣後の論功行賞。松平忠輝改易後の重要拠点の安定化を託される。 |

8 |

引用文献

- (酒井忠次と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/40/

- 酒井忠次は何をした人?「家康のピンチを太鼓で鼓舞し、奇襲で信長を唸らせた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/tadatsugu-sakai

- 【徳川四天王物語②】徳川家の諸葛孔明と謳われた武将「酒井忠次(さかいただつぐ)」 https://pokelocal.jp/article.php?article=743

- 酒井家次- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%85%92%E4%BA%95%E5%AE%B6%E6%AC%A1

- 酒井家次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E4%BA%95%E5%AE%B6%E6%AC%A1

- 酒井忠次と致道博物館/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/102352/

- 戦国乱世の佐倉に関わった人物/千葉県佐倉市公式ウェブサイト https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/bunkaka/bunkazai/jinbutsu/5732.html

- 酒井家次(さかいいえつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%85%92%E4%BA%95%E5%AE%B6%E6%AC%A1-1077060

- 「どうする家康」左衛門尉/酒井忠次論:その「キャリア上の学び」とは? - Tech Team Journal https://ttj.paiza.jp/archives/2023/05/27/7228/

- 徳川四天王・酒井忠次とは? 家康に一番近かった男を3分で解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/202140/

- 「徳川四天王」の筆頭・酒井忠次が辿った生涯|甥・家康を支え続けた家臣団のリーダー【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1105066/2

- 徳川四天王の家系図/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/102951/

- 碓井姫(於久/登与) 日本史辞典|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/toyo/

- 本多康俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BA%B7%E4%BF%8A

- 酒井家次と伊達政宗の交流 https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2005146/files/00680226.pdf

- 第2章 歴史的特性 - 大江町 https://www.town.oe.yamagata.jp/files/original/20210607094914197c0350026.pdf

- SK02 酒井家次 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/sk02.html

- 酒井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 酒井 忠尚 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/sakaitadanao.html

- 松平を支えた西三河の譜代大名たち | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/mikawafudaidaimyo.html

- 酒井雅楽頭家(さかいうたのかみけ) - 前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/bunkakokusai/gyomu/8/19476.html

- 【企画展】酒井氏―左衛門尉家と雅楽頭家―(安城歴史博物館) | 金森戦記 https://ameblo.jp/heavenryofukuto/entry-12815069296.html

- 酒井家(酒井雅楽頭家)のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/72/

- 二代 酒井家次 - 荘内酒井歴史文化振興会 https://shonaisakai.or.jp/history/ietsugu-sakai/

- さかい - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/sakai.html

- 臼井城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.usui.htm

- 臼井藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BC%E4%BA%95%E8%97%A9

- 臼井城 - キリシタンゆかりの地をたずねて - 女子パウロ会 https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20081030_usuijyu.php

- 【冷遇】徳川四天王筆頭「酒井忠次」・・・領地分与たったの3万石のなぜ?! https://www.miyabi-sougi.com/topics/120f35dd4a44640ed49c64ed0bea75b11f1fbf1f

- 【どうする家康】嫡男を家康が切腹させた事件の通説に疑問、父子関係の異例さ示す数字とは https://diamond.jp/articles/-/323758

- 武田氏と内通していた? 徳川家康が嫡男・信康に切腹を命じた真相 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9600?p=1

- 一部 関ケ原合戦図屏風解説 - toukou20 https://ryugen3.sakura.ne.jp/toukou2/toukou65.html

- 高崎藩(たかさきはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%B4%8E%E8%97%A9-92555

- 市史のひろば 第 5 号 - 高崎市立図書館 https://lib.city.takasaki.gunma.jp/manage/contents/upload/65eaa919d7c00.pdf

- 『新編高崎市史 通史編3 近世』 | 高崎市立図書館公式ホームページ https://lib.city.takasaki.gunma.jp/viewer/info.html?id=60&g=12

- 高崎城下町の形成過程と地域構成 - 歴史地理学会 | http://hist-geo.jp/img/archive/180_001.pdf

- 高崎城址公園と九蔵町(群馬県) | 酒井家ゆかりの地 - 鶴岡市 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/static/sakai400th/yukarinochi/takasaki-joshi.html

- 二毎 和← ホい https://1kokai.kf1-tk.jp/20180527rekisibus/TakasakiCastle.pdf

- 番外編82 高崎城(2011年9月17日登城) | 城めぐりん https://ameblo.jp/hiibon33/entry-11022475966.html

- 高崎城 - BIGLOBE http://www5f.biglobe.ne.jp/mononofu/takasakizyou2.html

- 歴史の目的をめぐって 酒井家次 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-11-sakai-ietsugu.html

- 天王寺・岡山の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E3%83%BB%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大坂夏の陣「天王寺口の戦い」!毛利勝永、徳川諸隊を次々と撃破!家康本陣に迫る https://favoriteslibrary-castletour.com/mori-katsunaga-tennoji/

- 毛利勝永率いる5千余の軍勢が布陣していた。四天王寺の伽藍や塀を要塞に見立て、高地に陣した防衛戦を展開するつもりなのである。 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n7575a/13/

- 大坂の陣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E9%99%A3

- 東照宮御実紀附録 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E5%BE%A1%E5%AE%9F%E7%B4%80%E9%99%84%E9%8C%B2

- 高田藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%94%B0%E8%97%A9

- 酒井家と庄内藩ゆかりの地 - 鶴岡市 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/static/sakai400th/uploads/2023/08/sakaike-yukarinochi.pdf

- 高田城の歴代城主一覧(高田藩・歴代藩主) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/114/memo/1587.html

- 高田藩年表 - 上越市ホームページ https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/takada-castle-nenpyo.html

- 越後 高田城(上越市)/登城記 - タクジローの日本全国お城めぐり http://castle.slowstandard.com/16shinetsuhokuriku/18niigata/post_239.html

- https.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%94%B0%E8%97%A9

- 上越市高田城 - 松平忠輝 - WAKWAK http://park2.wakwak.com/~fivesprings/books/niigata/takadajyou.html

- 酒井忠次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E4%BA%95%E5%BF%A0%E6%AC%A1

- 【BS11】偉人・敗北からの教訓「第89回 家康に天下を取らせた武将たち① 酒井忠次」2025年4月26日放送分 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=X_WyCcNE7uw

- 酒井家(酒井左衛門尉家)のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/71/

- 寄稿「鶴ケ岡城と酒井家の関わり」 斎藤秀夫 - 米沢日報デジタル https://yonezawa-np.jp/html/feature/2019/history33-history-turugaokajou2/tsurugaokajou&sakaifamily.html

- 高野山奥之院(和歌山県) | 酒井家ゆかりの地 - 鶴岡市 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/static/sakai400th/yukarinochi/koyasan-okunoin.html

- 『どうする家康』でも注目!徳川四天王筆頭・酒井忠次のお墓はどこ? https://ohakakiwame.jp/column/cemetery-grave/grave-of-tadauji.html