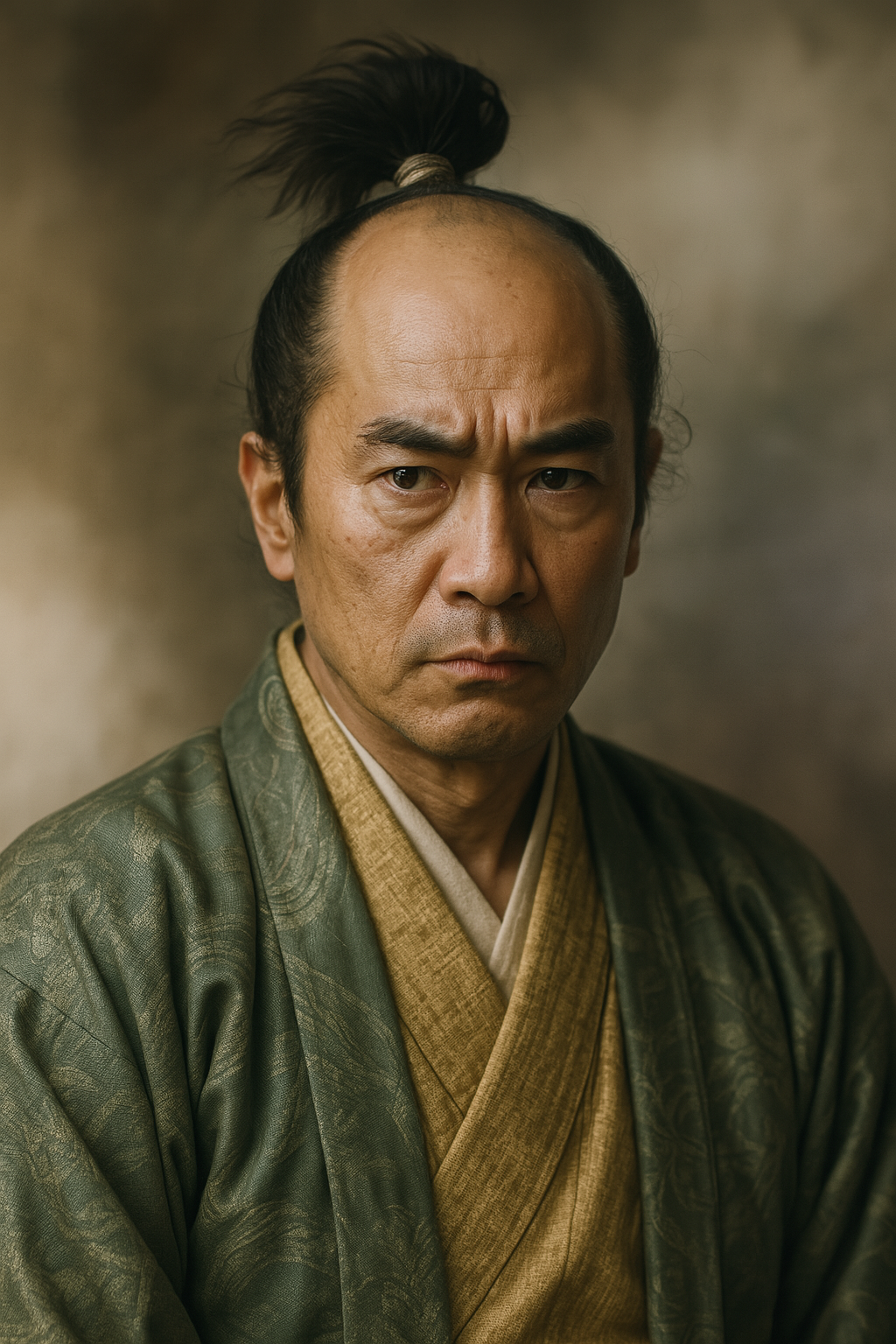

鍋島忠茂

鍋島直茂の次男。関ヶ原で西軍に与した兄勝茂の失態を挽回すべく江戸へ赴き、徳川秀忠の寵愛を得て鍋島家の本領安堵に貢献。肥前鹿島藩初代藩主となるも、子の代で本藩と対立した。

鍋島忠茂 ― 徳川の恩顧と藩屏の狭間で生きた男の実像

序章:鍋島家存続の「楔」― 忘れられた功労者の再評価

日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての激動期において、数多の大名家が勃興と滅亡を繰り返した。その中で、肥前佐賀35万7千石の鍋島家は、巧みな政治力と戦略によって徳川の世を生き抜き、幕末までその地位を保ち続けた。その成功の物語は、多くの場合、初代藩主・鍋島勝茂と、その父であり稀代の智将であった鍋島直茂の功績として語られる。しかし、その影には、もう一人の重要な人物の存在があった。直茂の次男にして勝茂の弟、鍋島忠茂である。

忠茂は、兄・勝茂が関ヶ原の戦いで西軍に与するという、家門存亡の危機を招いた際に、その身を以て一族の命運を背負った人物である。彼は戦場での武功ではなく、江戸幕府の中枢、とりわけ二代将軍・徳川秀忠との個人的な信頼関係を構築するという、新しい時代の「奉公」のかたちを実践した。その忠勤は秀忠に深く寵愛され、結果として鍋島家の本領安堵を確固たるものにした。彼はまさに、九州の巨大外様大名である鍋島家と、中央政権である徳川幕府とを繋ぎ止める「楔(くさび)」の役割を果たしたのである。

本報告書は、この鍋島忠茂の生涯を、断片的に残された史料を丹念に繋ぎ合わせることで、包括的かつ徹底的に解明することを目的とする。彼の出自と時代背景から始まり、関ヶ原の危機における役割、徳川秀忠への近侍とそこから得た権威、肥前鹿島藩の創設、そして彼の死が皮肉にも引き起こすこととなった直系子孫の悲劇に至るまで、その実像に迫る。これにより、単なる「直茂の次男」という評価に留まらない、徳川政権初期における鍋島家の生存戦略を体現した重要人物としての忠茂の歴史的意義を再評価するものである。

第一章:龍造寺の黄昏、鍋島の黎明 ― 忠茂の出自と時代背景

鍋島忠茂の生涯を理解するためには、彼が生まれた時代の特異な状況、すなわち主家・龍造寺家の衰退と、実家・鍋島家の台頭という、権力の移行期をまず把握する必要がある。

第一節:誕生と一族の系譜

鍋島忠茂は、天正12年(1584年)11月28日、肥前国佐賀城において、鍋島直茂の次男として生を受けた 1 。兄には、後に佐賀藩の初代藩主となる鍋島勝茂がいた 2 。

父である鍋島直茂は、「肥前の熊」と恐れられた龍造寺隆信の片腕として、その勢力拡大に絶大な貢献をした武将であった。しかし、忠茂が生まれるわずか半年前の沖田畷の戦いで隆信が戦死すると、直茂は幼い当主・龍造寺政家を補佐する形で実権を掌握し、事実上の国主として肥前を治めることになる 3 。この強力な父の存在は、忠茂の人生航路に決定的な影響を与え続けることとなる。

忠茂の出自を語る上で興味深いのは、その生母を巡る記録の相違である。幕府の公式系図である『寛政重修諸家譜』をはじめ多くの資料は、母を龍造寺家の重臣・石井常延の娘である陽泰院(ようたいいん)としている 2 。一方で、井手口小左衛門の妹とする異説も存在する 2 。

しかし、この点に関する有力な手がかりを、忠茂自身の行動の中に見出すことができる。後年、忠茂は自らの菩提寺として鹿島に泰智寺(たいちじ)を建立するが、その寺号は父・直茂の法名「日峯 宗智 大居士」と、母・陽泰院の法名「 陽泰 院殿」から、それぞれ一字ずつ取って命名されたと伝えられている 5 。忠茂と兄・勝茂は異母兄弟であったとする説もあり 5 、複雑な家庭環境にあった可能性が指摘される中で、自らが建立した寺院に陽泰院の名を刻んだという事実は、彼女が実母であったことの極めて強い傍証となる。これは単なる親孝行という情緒的な理由に留まらない。正室格であった陽泰院の子であるという自らの正統性を、後世に明確に伝えようとする、忠茂の冷静で戦略的な思考をうかがわせる行動であったと解釈することも可能である。

表1:鍋島忠茂 関連人物系図

|

家祖・一門 |

佐賀本藩 |

鹿島藩(忠茂系) |

鹿島藩(勝茂系) |

旗本(餅ノ木鍋島家) |

|

鍋島直茂 (父) |

鍋島勝茂 (兄・初代藩主) |

|

鍋島直朝 (甥・三代藩主) |

|

|

陽泰院 (母) |

|

鍋島忠茂 (本人・初代藩主) |

|

|

|

|

|

↓ |

↗︎(養子縁組、後に家督相続) |

|

|

|

|

鍋島正茂 (息子・二代藩主) |

|

鍋島正茂 (藩主失脚後、初代当主) |

第二節:時代の奔流の中で

忠茂が物心ついた頃、鍋島家を取り巻く環境は激変していた。主家である龍造寺家は、当主・隆信の死によって急速に求心力を失い、その権力基盤は事実上、鍋島直茂の双肩にかかっていた 6 。

天下統一を進める豊臣秀吉は、早くから直茂の器量を見抜き、龍造寺家の家督代行者として公認した 3 。これにより、鍋島家は龍造寺家の家臣という立場から、豊臣政権に直結する大名へとその地位を変えていく 7 。このような権力移行の渦中で、忠茂は成長期を過ごした。

彼の初陣は、豊臣秀吉による朝鮮出兵、すなわち文禄・慶長の役であった。文禄4年(1595年)には、父・直茂や兄・勝茂と共に朝鮮半島へ渡り、転戦したと記録されている 1 。この若き日の過酷な実戦経験は、彼に武将としての素養を植え付けると共に、天下の情勢の厳しさを肌で感じさせる貴重な機会となったであろう。

第二章:関ヶ原の岐路 ― 鍋島家存亡の危機と忠茂の役割

慶長5年(1600年)、天下の趨勢を決する関ヶ原の戦いが勃発すると、鍋島家は創業以来、最大の危機に直面する。この危機を乗り越える過程で、忠茂は一族の命運を左右する重要な役割を担うことになった。

第一節:西軍参加という誤算

この天下分け目の大戦において、鍋島家の当主となっていた兄・勝茂は、石田三成や毛利輝元が率いる西軍に与するという、重大な政治的決断を下した 8 。これは、豊臣政権下で厚遇されてきた経緯や、周辺大名との関係性から導き出された判断であったが、結果的に裏目に出る。

関ヶ原の本戦は、わずか一日で徳川家康率いる東軍の圧倒的勝利に終わり、西軍は瓦解。西軍に与した大名は、戦後、家康による厳格な論功行賞に晒され、改易や減封、あるいは死罪といった過酷な処分を受けることになった。鍋島家も例外ではなく、35万石を超える所領は没収され、家門は断絶するという絶体絶命の窮地に立たされたのである 2 。

第二節:父・直茂の起死回生策 ― 「九州の関ヶ原」

この危機に際し、老練な父・直茂が迅速かつ大胆な行動に出る。彼は以前から徳川家康と通じていたパイプを最大限に活用し、息子の罪を謝罪すると共に、いち早く恭順の意を示した 8 。

しかし、単なる謝罪だけでは許されるはずもなかった。家康が示した許しの条件は、同じく西軍に与しながらも本領の柳川城に逃げ帰っていた立花宗茂を討伐することであった 8 。これを受け、直茂・勝茂親子は即座に軍勢を動かし、立花領へと侵攻。慶長5年(1600年)10月、江上・八院(現在の福岡県大木町・城島町付近)で両軍は激突した。この「江上・八院合戦」は、九州における関ヶ原の戦後処理を象徴する戦いであり、鍋島家にとっては、西軍に与したという「汚名」を返上し、徳川への忠誠を「武功」という目に見える形で証明するための、極めて政治的な意味合いの強い軍事行動であった 9 。

この戦いにおいて、忠茂が直接的にどのような役割を果たしたかを記す史料は限定的であるが、一族が一丸となってこの難局に当たったことは想像に難くない。この迅速な「鞍替え」と武功により、鍋島家は改易という最悪の事態を免れ、本領安堵への道筋を辛うじて確保したのである 12 。

第三節:江戸への「人質」― 忠茂の新たな戦場

武力による恭順の証明と並行して、直茂はもう一つの重要な手を打った。慶長6年(1601年)、次男である忠茂を、一族を代表する「人質」として江戸の家康の下へと送ったのである 1 。当時18歳の忠茂にとって、これは新たな戦いの始まりであった。

この江戸行きは、単なる服従の証として人質を差し出すという消極的な行為ではなかった。それは、徳川政権の中枢に深く食い込み、新時代の支配者と直接的な人間関係を構築するための、攻めの外交戦略であった。この時点で、鍋島家は極めて高度な役割分担による生存戦略を確立したと言える。すなわち、九州にあって領国経営を担う「守りの勝茂」と、江戸にあって対幕府外交を展開する「攻めの忠茂」という二元体制である。関ヶ原で失態を犯した当主・勝茂が直接家康に謁見するよりも、過去に汚点のない若き忠茂を次世代の交渉役として送り込む方が、心証が良いと考えた直茂の深謀遠慮があったことは明らかである。忠茂は、鍋島家の未来をその双肩に担い、江戸へと旅立ったのである。

第三章:将軍の寵臣 ― 幕府とのパイプ構築と権威の獲得

江戸に送られた忠茂は、人質という不自由な立場にありながら、類稀なる才覚と忠勤によって、自らの運命を大きく切り開いていく。彼の成功は、鍋島家全体の地位を安定させる上で決定的な役割を果たした。

第一節:二代将軍・徳川秀忠への近侍

江戸城に入った忠茂は、慶長7年(1602年)から、家康の後継者である三男・秀忠の近習(御側小姓)として仕えることになった 1 。これは、鍋島家の将来を担うべき若者を、次期将軍の最も身近に置くという、父・直茂の戦略的な人事であった。

忠茂は、その期待に応えて忠勤に励み、秀忠の深い信頼と寵愛を勝ち取ることに成功する 2 。外様大名、それもつい先ごろまで敵対していた家の出身者が、将軍継嗣の側近くに仕え、個人的な寵愛を受けるというのは、異例のことであった。この秀忠との強固なパイプこそが、忠茂の、そして鍋島家の最大の資産となっていく。

第二節:「忠」の字と「直参」の地位

忠茂が得た寵愛は、具体的な形で報いられた。彼は秀忠から、その諱(いみな)である「忠」の一字を偏諱(へんき)として授けられ、それまでの「茂広」あるいは「直房」といった名から「忠茂」へと改名した 1 。主君から名の一字を与えられることは、武士にとって最高の栄誉の一つであり、秀忠の忠茂に対する並々ならぬ期待の表れであった。

さらに、忠茂は秀忠から個人的な恩賞として、下総国香取郡矢作(現在の千葉県香取市)に5,000石の所領を与えられた 1 。これは、佐賀藩からの分与ではなく、将軍家から直接与えられた知行(直恩)である。このことにより、忠茂は佐賀藩主の弟であると同時に、徳川将軍家に直接仕える「直参(じきさん)」、すなわち旗本としての身分をも併せ持つことになった。

この「直参」という地位は、忠茂に二つの側面をもたらした。一つは、鍋島本藩内における彼の権威を絶大なものにしたことである。将軍直属の家臣という立場は、兄・勝茂ですら無視できない重みを持っていた。しかし、もう一方で、それは幕府が巨大外様大名である鍋島家に対し、直接その影響力を及ぼすための「楔」を打ち込むという、高度な政治的意図の表れでもあった。忠茂は、鍋島家と幕府を繋ぐパイプ役であると同時に、本藩に対する幕府の意向を代弁する、あるいは監視する役割をも期待されていたのである。この特殊な立場は、彼に栄光をもたらすと同時に、本藩との間に潜在的な緊張関係を生む構造的な要因ともなり、後の悲劇の伏線となっていく。

第三節:病身を押しての忠勤 ― 大坂の陣

順風満帆に見えた忠茂の江戸での生活であったが、慶長13年(1608年)頃、彼は中風を患ってしまう 2 。これにより帰国を許され、肥前の蓮池などで養生する生活を送ることになる。

しかし、彼の忠誠心が試される機会が訪れる。慶長19年(1614年)、豊臣家の残存勢力と徳川幕府が激突した大坂冬の陣が勃発したのである。忠茂は、この報に接すると、病に冒された身を押して戦場へと駆けつけた。この身を顧みない忠勤ぶりは、主君である秀忠を大いに感激させ、激賞されたと伝えられている 2 。この一件により、幕府内における忠茂個人の評価、ひいては鍋島家の忠誠心に対する評価は、不動のものとなった。彼は、武力ではなく「忠義」という形で、鍋島家の安泰に最大の貢献を果たしたのである。

第四章:鹿島藩の立藩 ― 功労者への報奨と新たな藩屏の形成

江戸における忠茂の目覚ましい活躍は、九州の本藩にも大きな影響を与えた。彼の功績に報いるとともに、その影響力を藩体制の中に正式に位置づけるため、兄・勝茂は新たな支藩を創設するという決断を下す。

第一節:鹿島藩2万5,000石の成立

慶長14年(1609年)、佐賀藩主・鍋島勝茂は、弟・忠茂が幕府との関係構築において果たした多大な功績を認め、肥前国藤津郡内に2万石の領地を分与(分知)した 1 。これに、忠茂が幕府から直接拝領していた下総矢作領5,000石を合わせ、合計2万5,000石の大名が誕生した 2 。これが佐賀藩の支藩である鹿島藩の始まりである。

この支藩創設は、表向きには功労者である弟への報奨であった。しかし、その裏には勝茂の巧みな政治的計算があったと考えられる。幕府と直結し、強大な影響力を持つようになった弟を、単なる旗本として藩の統制外に置くことは、本藩にとって潜在的なリスクとなりかねない。そこで、彼を佐賀藩の「支藩主」という明確な地位に据えることで、本藩と支藩という主従関係の枠内に組み込み、その力をコントロール下に置こうとしたのである。つまり、鹿島藩の立藩は、忠茂を厚遇すると同時に、その力を本藩の秩序の中に封じ込めるための、勝茂による巧みな封じ込め政策でもあった。

なお、鹿島藩は表向きの石高こそ2万石(矢作領と合わせ2万5,000石)であったが、その実質的な収穫高(実高)は8千石程度に過ぎず、財政的には決して豊かではなかったとされている 18 。この事実は、鹿島藩の創設が、経済的な配慮よりも、鍋島家全体の統治構造を安定させるという政治的・戦略的意図を優先した結果であったことを物語っている。

第二節:初代藩主としての統治

初代鹿島藩主となった忠茂は、常広城を修築して居城とした 2 。しかし、彼の藩主としての活動は、慢性的な病によって大きく制約された。特に大坂の陣以降は体調が悪化し、藩政を直接執ることはほとんどなかったと伝えられている 2 。実際の統治は、家老をはじめとする家臣団によって運営されていたと推測される。

それでも、彼が完全に統治から離れていたわけではない。現存する書状からは、彼が側近である山口太郎兵衛に対し、領地である常広の塩害調査や、自らの刀の拵(こしらえ)について細かく指示を出している様子がうかがえる 20 。断片的ではあるが、藩主としての責任を果たそうとする姿がそこにはあった。

第三節:菩提寺・泰智寺の建立

病気がちな生活の中で、忠茂が心血を注いだ事業の一つが、菩提寺の建立であった。元和8年(1622年)頃、彼は鹿島の地に曹洞宗の寺院を創建する 21 。当初、この寺は亡き正室・隆子(戒名:正円隆心大姉)の菩提を弔うため、その戒名にちなんで「祇園山隆心寺」と名付けられた 5 。

しかし、ほどなくして寺号は「永渓山泰智寺」と改められる。この名は、前述の通り、父・直茂(日峯 宗智 大居士)と母・陽泰院( 陽泰 院殿)の法名から採られたものであった 5 。寺の記録には、これが「忠茂公の素意に非ず」とあり、当初は妻のためであった寺を、家臣らが藩祖夫妻を祀るべきだと進言した結果とも考えられるが、いずれにせよ、この寺院は忠茂の信仰心と、複雑な出自を持つ彼自身の家族への強い想いを今に伝える、重要な歴史遺産となっている。

第五章:終焉と悲劇の遺産 ― 忠茂の死が招いた波紋

鍋島家の安泰に生涯を捧げた忠茂であったが、その死は、彼が意図しなかった形で一族に新たな波紋を広げることになる。彼が築き上げた功績と権威は、皮肉にも直系子孫の悲劇的な運命の引き金となってしまった。

第一節:矢作での最期

大坂の陣で病身を押して参陣した後、忠茂は主に幕府から拝領した所領である下総国矢作で療養生活を送った 2 。しかし、彼の病状が快方に向かうことはなかった。

寛永元年(1624年)8月4日、忠茂は療養先の矢作において、その波乱に満ちた生涯を閉じた。享年41歳 1 。彼の死没地が、彼に栄光をもたらした幕府との繋がりの象徴である矢作であったことは、彼の生涯を締めくくるにふさわしい場所であったと言えるかもしれない。

その遺体はまず矢作の円通寺に葬られたが、後に分骨され、佐賀の本藩菩提寺である高伝寺、そして自らが建立した鹿島の泰智寺にも分葬された 5 。泰智寺には現在も、格式高い屋根付きの墓碑が残り、初代藩主としての威光を伝えている 18 。また、彼の死に際しては、側近であった山口太郎兵衛が殉死しており 20 、忠茂が家臣から深く敬愛される主君であったことがうかがえる。

第二節:後継者・正茂と伯父・勝茂の確執

忠茂の跡は、長男の鍋島正茂が継ぎ、鹿島藩二代藩主となった 2 。しかし、彼の代になって、鹿島藩と佐賀本藩の関係は急速に悪化する。対立の相手は、本藩の絶対的な権力者であり、正茂にとっては伯父にあたる鍋島勝茂であった。

対立の直接的な原因は、後継者問題、すなわち養子縁組であった 5 。寛永13年(1636年)、31歳になっても嗣子に恵まれなかった正茂に対し、勝茂は自らの九男・直朝を養子として迎えるよう、強権的に要求した。正茂は、自身がまだ若く、もし実子が生まれなければ弟を跡継ぎにするつもりであったため、この要求を一度は拒否する。しかし、本藩からの強大な圧力に屈し、不本意ながら直朝を養子として受け入れざるを得なかった 26 。

皮肉なことに、その翌年、正茂に待望の実子・正恭が誕生する。これにより、両者の対立は決定的なものとなった。正茂は、勝茂の理不尽な介入に激しく反発。ついに彼は、伯父に対して「勝茂はかつて(関ヶ原で)逆賊に与して御家の存続を危うくしたのを、我が父(忠茂)によって助けられた恩を忘れたのか」と、本藩最大のタブーに触れる痛烈な言葉を放ち、この一件の理不尽さを幕府に直接訴え出るという、禁じ手とも言える行動に出たのである 26 。

第三節:鹿島藩主家の交代と「餅ノ木鍋島家」の誕生

正茂のこの行動は、勝茂を激怒させた。なぜ正茂は、これほど無謀な反抗に及ぶことができたのか。その背景には、父・忠茂が築いた遺産があった。すなわち、幕府から直接拝領した5,000石の所領と、将軍秀忠から受けた寵愛という「権威」である。正茂は、この父の威光が、本藩の圧力に対する強力な盾となると信じていたのであろう。本藩内部の力学よりも、幕府における父の特別な地位を過信したのである。

しかし、それは致命的な計算違いであった。当時の幕藩体制において、支藩主の任免権をはじめとする内政に関しては、依然として本藩の藩主が絶大な権限を握っており、幕府は基本的に不干渉の原則をとっていた。正茂の訴えも、結果として退けられた。

寛永19年(1642年)、勝茂の unrelenting な圧力の前に、正茂はついに屈服する。彼は鹿島藩主の座と、それに付随する2万石の領地を放棄させられた。そして、空位となった鹿島藩主の座には、勝茂が送り込んだ養子・直朝が就任した 4 。これにより、忠茂の直系子孫は、わずか二代で鹿島藩主の座から追われることになったのである。

藩主の座を失った正茂には、父・忠茂が幕府から直接拝領した下総矢作5,000石の旗本としての地位のみが残された。以後、彼の家系は「餅ノ木鍋島家」と称され、江戸幕府の大身旗本として幕末まで存続することになる 4 。結果として、忠茂が鍋島家全体のために築き上げた幕府との強固なパイプと、そこから得た権威が、息子・正茂にとっては本藩への反逆を可能にする「諸刃の剣」となり、自らの家を鹿島藩主の座から追いやる原因となってしまった。これは、忠茂の生涯を懸けた功績が、意図せずして直系子孫の悲劇を招いたという、歴史の非情さを示す最大のアイロニーであった。

終章:鍋島忠茂という生き方 ― 新時代の「奉公」のかたち

鍋島忠茂の41年の生涯は、戦国時代の武功による立身出世から、江戸幕府という新たな中央集権体制下での「奉公」と「関係構築」へと、武士の価値観が大きく転換していく時代そのものを象徴していた。彼は、旧来の武将像とは一線を画す、新時代の政治家であった。

忠茂の最大の功績は、兄・勝茂が西軍に与したという一族存亡の危機に際し、その身を挺して江戸に赴き、将軍・秀忠の個人的な信頼を勝ち取ることで、鍋島35万7千石の所領安堵を確固たるものにした点にある。彼がいなければ、鍋島家が徳川の世でこれほど安定した地位を築くことは困難であっただろう。彼は紛れもなく、父・直茂や兄・勝茂と並び称されるべき、鍋島家存続の最大の功労者の一人であった。

しかし、その輝かしい功績が、息子の代に悲劇を招いたという事実は、江戸初期の外様大名が抱えていた構造的な矛盾を浮き彫りにする。すなわち、「本藩への忠誠」と「幕府への奉公」という二重の主従関係、そして本藩と支藩の間に横たわる複雑な権力闘争である。鍋島忠茂の人生、そして彼が遺した正と負の遺産は、徳川の天下が確立されていく過程で、多くの武士たちが直面したであろう苦悩と選択、そして時代の非情さを、我々に生々しく語りかけてくれる貴重な歴史の証言なのである。

附録:鍋島忠茂 略年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

出来事 |

石高 |

典拠 |

|

1584 |

天正12年 |

1歳 |

11月28日、佐賀城にて誕生。 |

- |

1 |

|

1595 |

文禄4年 |

12歳 |

文禄の役に従軍し、父兄と共に朝鮮へ渡海。 |

- |

2 |

|

1600 |

慶長5年 |

17歳 |

関ヶ原の戦い。兄・勝茂は西軍に与し、鍋島家は存亡の危機に。 |

- |

2 |

|

1601 |

慶長6年 |

18歳 |

鍋島家の人質として江戸へ赴く。 |

- |

2 |

|

1602 |

慶長7年 |

19歳 |

二代将軍・徳川秀忠の近習(小姓)となる。 |

- |

2 |

|

(不詳) |

慶長年間 |

- |

秀忠より「忠」の字の偏諱と、下総国矢作に5,000石を拝領。 |

5,000石 |

2 |

|

1608 |

慶長13年 |

25歳 |

中風を患い、帰国を許される。 |

5,000石 |

2 |

|

1609 |

慶長14年 |

26歳 |

兄・勝茂より肥前国鹿島に2万石を分与され、鹿島藩を立藩。 |

25,000石 |

1 |

|

1614 |

慶長19年 |

31歳 |

大坂冬の陣に病身を押して参陣。秀忠より激賞される。 |

25,000石 |

2 |

|

1622 |

元和8年 |

39歳 |

鹿島に菩提寺として泰智寺を建立。 |

25,000石 |

5 |

|

1624 |

寛永元年 |

41歳 |

8月4日、下総国矢作にて死去。 |

25,000石 |

2 |

引用文献

- 鍋島忠茂(なべしま ただしげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E5%BF%A0%E8%8C%82-1098236

- 鍋島忠茂 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E5%BF%A0%E8%8C%82

- 鍋島直茂 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E7%9B%B4%E8%8C%82

- 鍋島氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E6%B0%8F

- 三、沿革 http://ww6.tiki.ne.jp/~shum/taichi-ji/taichiji-3.htm

- 佐賀藩の殉死にみる﹁御側仕え﹂の心性 - 早稲田大学 https://www.waseda.jp/inst/wias/assets/uploads/2018/09/RB007-078-096.pdf

- 座する所であり、鍋島の地はその頃太宰府天満宮安楽寺領荘園の蠣久荘に属していたと推定されるので、北野に - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34631_20130124125517.pdf

- 江上・八院合戦 http://www.snk.or.jp/cda/tanbou/ooki/hatiingassen/hatiinsen.htm

- 42 「江上・八院の合戦」と 立花宗茂公の 生い立ちをたどる - 久留米まち旅オフィシャルブログ http://hotomeki.blog68.fc2.com/blog-entry-1441.html

- 佐賀県において、歴史講演会『江上八院の戦い ― 鍋島直茂 VS 立花宗茂 ―』を開催します。 https://www.value-press.com/pressrelease/293591

- 関ヶ原の戦い関連の鍋島家関係文書についての考察 - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=9490

- 鍋島直茂とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E7%9B%B4%E8%8C%82

- 佐賀藩の成立 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34624_20130321052852.pdf

- 鹿島藩(かしまはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E8%97%A9-1517069

- のんびら~とかしま - 鹿島市観光協会 https://saga-kashima-kankou.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/nonbiraatokashima.pdf

- 研 究 紀 要 28 - 千葉県教育振興財団 https://www.echiba.org/wp-content/uploads/2022/12/kiyo_028.pdf

- 香取市紹介 | 鹿島市[佐賀県] https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/11144.html

- 41207-4 佐賀県鹿島市(鹿島) | 地域の歴史秘話を求めて~日本全国探訪記~ http://miyaketomoya.blog.fc2.com/blog-entry-915.html

- 九州北部の諸藩 - ぬしと朝寝がしてみたい https://sinsaku.access21-co.jp/22kita-kyusyu.html

- 鍋島忠茂書状 | 取扱商品 - 舒文堂河島書店 http://jobundou.jp/archives/type_item/848

- 鹿島鍋島家ゆかりの地巡りコース https://saga-kashima-kankou.com/course/4067

- 泰智寺 - 鹿島市観光協会 https://saga-kashima-kankou.com/spot/815

- 浜の歴史を歩こう - 鹿島市 https://www.city.saga-kashima.lg.jp/site_files/file/%E6%B5%9C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%82%92%E6%AD%A9%E3%81%93%E3%81%86.pdf

- 浜~肥前山口 - 百街道一歩の道中記 http://hyakkaido.travel.coocan.jp/nagasakijihamamitihamahizenyamaguti.html

- 第2018-3号 永渓山泰智寺(えいけいざんたいちじ) - 佐賀県遺産データベース / 佐賀県遺産 / 佐賀県 https://www.pref.saga.lg.jp/dynamic/isan/info/pub/Detail.aspx?c_id=90&id=145&wd=%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E5%B8%82%E6%B5%9C

- 鍋島正茂とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E6%AD%A3%E8%8C%82

- 鍋島正茂 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E6%AD%A3%E8%8C%82