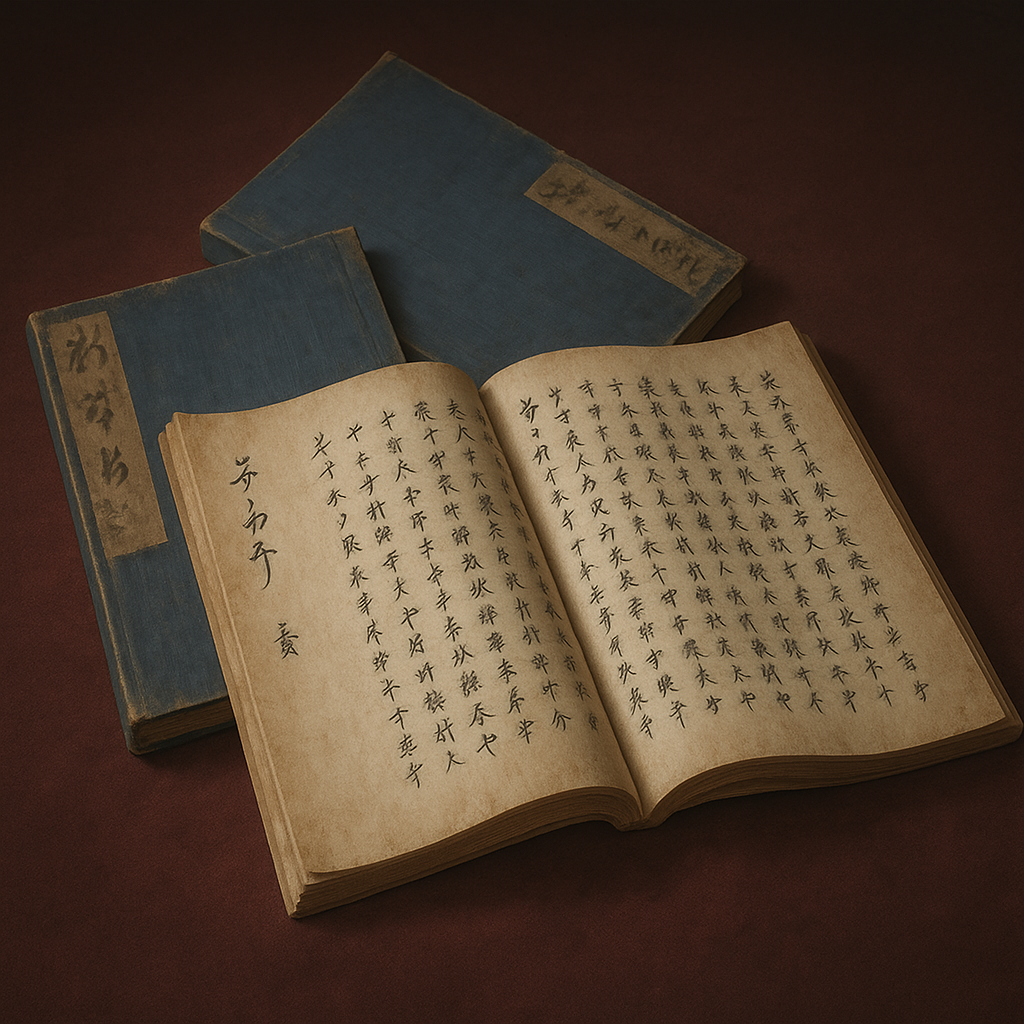

万川集海

『万川集海』は、藤林保武が江戸初期に編纂した忍術の百科事典。伊賀・甲賀の忍術を集大成し、「正心」を説くことで忍術を武士道に昇華。多岐にわたる技術を詳述。

『万川集海』の総合的研究 ―戦国時代の視点からの批判的検証―

序論:江戸の泰平に記録された戦国の記憶

『万川集海』は、一般に伊賀・甲賀流忍術の秘伝を集大成した書物として知られている。しかし、本書を単なる技術の解説書として捉えることは、その本質を見誤ることに繋がる。本書が成立したのは、忍者が最も暗躍した戦国の乱世が終焉を迎え、徳川幕藩体制の下で二百年以上にわたる泰平が確立された江戸時代初期、延宝四年(1676年)のことである 1 。この時代背景こそが、『万川集海』の性格を決定づける最も重要な要素である。

本書は、失われゆく戦国の記憶と、そこで培われた特殊な戦闘技術を後世に伝えるという文化的な使命を帯びていた。戦乱が絶え、忍術が実戦の場で用いられる機会が激減する中で、その精髄が散逸することへの危機感が編纂の大きな動機であったことは想像に難くない 2 。書名に冠された「万川集海」の名は、「万(よろず)の川が集まりて海と成す」という壮大な理念を掲げ、伊賀・甲賀に伝わる四十九もの流派の教えを一つの体系的な「知」として集大成しようとする編者の気概を物語っている 4 。

しかし、その目的は単なる技術の保存にとどまらない。本書は同時に、平和な江戸時代の社会構造の中で「忍び」という存在を再定義し、その社会的地位を確立するための思想的・政治的営為でもあった。戦国時代のゲリラ戦術や諜報活動は、泰平の世においては盗賊の所業と紙一重と見なされかねない危険性を孕んでいた。このため『万川集海』は、その冒頭で儒教的な倫理観である「正心」を説き、忍術が主君への忠義と正義に基づく武士の道であることを強調する 6 。これは、忍びの術を卑しい技術から高尚な「道」へと昇華させ、自らの存在価値を幕藩体制の中で正当化しようとする、極めて戦略的な意図の表れである。

したがって本報告書は、『万川集海』を、戦国時代の「実戦の記録」と江戸時代の「平和の論理」が交錯する結節点として捉える。編者の人物像、書物の構造と内容、そして戦国期の一次史料との比較を通じた批判的な検証を行い、本書が持つ多層的な歴史的価値を深く解き明かすことを目的とする。

第一章:『万川集海』の成立 ― 編者・藤林保武と伊賀上忍の系譜

『万川集海』という巨大な知識体系がどのようにして生み出されたのかを理解するためには、その編者である藤林保武という人物、その祖先とされる伝説的な伊賀上忍・藤林長門守、そして彼らを取り巻く伊賀・甲賀の社会的状況を深く掘り下げる必要がある。

1.1 編者・藤林保武の実像

『万川集海』の編者は、長らく「藤林保武(ふじばやしやすたけ)」として知られてきた 1 。しかし、近年の三重大学などによる研究では、より具体的な人物像が浮かび上がっている。『冨治林家由緒書』などの史料から、編者の実名は「冨治林伝五郎保道(ふじばやしでんごろうやすみち)」であり、藤堂藩に仕えた伊賀者であったことが指摘されている 8 。彼は元禄十四年(1701年)に正式に藤堂藩の「伊賀者」役として召し抱えられ、宝永五年(1708年)に病死した記録が残る 5 。

また、姓が「藤林」ではなく「冨治林」と記されている点も重要である。これは、当時の藩主であった藤堂長門守の名を憚り、同音の「藤」の字を避けて改姓したという伝承があり、彼らが藩主との主従関係を強く意識する武士であったことを示唆している 8 。このように、編者・藤林保武(保道)は、単なる忍術の伝承者ではなく、江戸時代の武家社会に組み込まれた一人の藩士であり、その立場が『万川集海』の編纂に大きな影響を与えたと考えられる。

1.2 伊賀三大上忍・藤林長門守の伝説と実像

藤林保武の祖先とされる藤林長門守(正保)は、服部半蔵、百地丹波と並び称される伊賀三大上忍の一人とされる伝説的人物である 10 。伊賀国北東部の東湯舟郷を拠点とし、国境を接する甲賀にも強い影響力を持っていたと伝えられる 10 。

しかし、その華々しい名声とは裏腹に、長門守自身の具体的な活動を記した信頼性の高い一次史料は極めて乏しい 12 。その生涯は謎に包まれており、百地丹波との同一人物説なども存在するが、これは後世の創作、特に小説などの影響による可能性が高いと見られている 13 。

藤林長門守が「上忍」として高く評価される根拠は、彼自身の確固たる実績よりも、むしろ二つの後世の要因に依るところが大きい。一つは、子孫である保武が『万川集海』という偉大な書物を編纂したこと。そしてもう一つは、その『万川集海』の中で、楯岡道順や下柘植の木猿・小猿といった11人の優れた忍者を配下に置いていたと記されていることである 10 。

この関係性を深く考察すると、藤林長門守の「伝説」は、『万川集海』の権威を高めるために、編者である藤林保武によって戦略的に構築された側面があるのではないかという可能性が浮かび上がる。新たな知識体系を打ち立てる際、その起源を伝説的な祖師に求めることは、正統性を確保するための普遍的な手法である。保武は、自らが集大成した忍術体系に歴史的・血統的な権威を与えるため、祖先である長門守のイメージを最大限に活用したと考えられる。つまり、藤林長門守の名声は、子孫が編纂した『万川集海』によって遡及的に確立され、その確立された伝説が、今度は『万川集海』そのものの価値を保証するという、相互補完的な関係が成立しているのである。

1.3 編纂の動機 ― 失われゆく「術」の保存と地位向上の希求

平和な江戸時代になぜこれほど壮大な戦闘技術の書が編纂されたのか。その動機は、大きく二つに分けられる。

第一に、 失われゆく技術と知識の保存 である。戦乱の終焉は、忍術が実戦で使われる機会の喪失を意味した。かつて伊賀・甲賀の地で培われた高度な諜報術や潜入術、火術といった特殊技術は、口伝に頼る部分も多く、このままでは失伝しかねない状況にあった 2 。藤林保武は、この文化的遺産を後世に伝えるという強い使命感を持っていたと考えられる 3 。

第二に、より現実的な動機として、 武士としての社会的地位の確立と向上 への希求があった。江戸時代の伊賀者・甲賀者は、藤堂藩や幕府に仕え、城の警備、情報探索、藩主の護衛などを担う、いわば専門職の下級武士(郷士)であった 18 。彼らは俸禄を得る武士階級である以上、その職務の専門性と存在価値を常に主君に示し続ける必要があった。特に平和な時代においては、その存在意義が問われやすい。『万川集海』を編纂し、忍術が単なる場当たり的な技ではなく、精神哲学から具体的な道具作成法までを含む高度で体系的な学問であることを示すことは、自らの専門性を藩や幕府にアピールする絶好の機会であった。実際に、時代は下るが安政元年(1854年)、甲賀武士たちが自らの窮状を訴え、再仕官を願うために『万川集海』を幕府に献上したという事実は、この書が単なる伝書ではなく、政治的な交渉の道具としても認識されていたことを象徴している 3 。

この二つの動機が融合し、忍術を「正義を守り、大事な人を守るためのもの」 6 として思想的に昇華させようとする試みへと繋がった。これが、『万川集海』という比類なき書物を生み出す原動力となったのである。

第二章:知の集大成 ― 『万川集海』の構造と内容

全二十二巻、写本によっては別巻が付随する『万川集海』は、その膨大な情報量と体系的な構成において、他の忍術書を圧倒する 5 。本書は単なる技術の羅列ではなく、忍術を一つの学問体系として確立しようとする編者の強い意志が反映された、壮大な知の建築物である。

2.1 全二十二巻の体系的構成

『万川集海』は、大きく六つの篇で構成されている。その順序は、「序・問答」「正心」「将知」「陽忍」「陰忍」「天時」「忍器」である 1 。この構成自体が、忍術を学ぶ上での理想的な学習プロセスと価値の序列を示唆している。

まず、倫理的な土台として「正心」を学び、次に組織における忍者の役割と戦略を「将知」で理解する。その上で、表立って活動する謀略術「陽忍」、隠密に行動する潜入術「陰忍」という具体的な技術を修得する。さらに、自然環境を味方につけるための知識として「天時」を学び、最後にそれらの術を補助する道具として「忍器」を知る 21 。この流れは、精神性や戦略性を個々の技術や道具よりも上位に置く、極めて哲学的かつ体系的な世界観を提示している。精神が確立されて初めて技術は正しく使われ、戦略が理解されて初めて技術は有効に機能し、そして技術を極めた者にとって道具はあくまで補助的な手段に過ぎない、という思想が貫かれているのである 20 。

2.2 精神論の重視 ―「正心」の思想

本書が他の武術書や兵法書と一線を画す最大の特徴は、巻頭に二巻を費やして「正心」、すなわち忍者のあるべき精神性を徹底的に論じている点にある 5 。ここで編者は、忍術の根源は「正しき心」にあり、それがなければいかなる謀計も成功しないと断言する 22 。

では「正心」とは何か。本書はそれを「仁義忠信」という儒教的な徳目を守ることであると定義する 24 。私利私欲のために術を用いる者は、いかに優れた技術を持とうとも単なる盗賊に過ぎず、真の忍者ではないと厳しく断じる 7 。この論理によって、忍者は主君や共同体のためにその身を捧げる忠義の士として位置づけられ、その活動は武士の道に連なる高潔な行為として正当化される。これは、忍術が持つダーティなイメージを払拭し、江戸時代の武士の倫理体系に適合させるための、極めて重要な思想的基盤であった 25 。

2.3 陽忍と陰忍 ― 表裏一体の諜報・潜入術

具体的な忍術論は、「陽忍」と「陰忍」の二つに大別される。

陽忍 は、姿を見せた状態で敵地に潜入し、情報収集や謀略を行う術である 5 。これは、変装して敵国の人間になりすまし、言葉巧みに情報を引き出したり、流言飛語を流して敵の内部を混乱させたり、あるいは内通者を作り出して内部から組織を切り崩したりする、高度な心理戦・情報戦を指す 26 。成功のためには、対象となる国の風俗や人間の気質を深く理解し、卓越したコミュニケーション能力と計略を駆使する必要がある。

一方、 陰忍 は、姿を隠して敵の城や陣営、家屋に侵入する術であり、我々が一般的に「忍者」と聞いてイメージする活動に最も近い 5 。城壁や堀を乗り越え、音を立てずに歩き(抜き足、すり足など) 24 、錠前を開け、敵の寝所に忍び込むといった、物理的な潜入技術がその中心となる。本書では、城郭に忍び込む「城営忍」や家屋に忍び込む「家忍」、扉や錠前を開ける「開戸」など、状況に応じた具体的な方法が詳述されている。

2.4 忍器 ― 創意工夫の道具たち

『万川集海』の大きな魅力の一つが、図解入りで豊富に紹介されている「忍器」、すなわち忍びの道具である。これらは、任務を遂行し、生還するための創意工夫の結晶であり、忍者が優れた技術者集団であったことを物語っている。主要な忍器は、その用途に応じて「登器」「水器」「開器」「火器」などに分類される 5 。

|

分類 |

忍器名 |

形状・材質の概要 |

想定される用途・機能 |

|

登器 |

結梯(むすびばしご) |

竹や木、縄などで作る、折り畳みや連結が可能な梯子。 |

高い塀や城壁を乗り越えるために使用する。携帯性に優れる。 5 |

|

|

鈎梯(かぎばしご) |

先端に鉄製の鈎が付いた縄梯子。 |

鈎を壁の上などに引っ掛けて登る。 |

|

水器 |

水蜘蛛(みずぐも) |

複数の木片を円形に繋ぎ合わせ、中央に足を乗せる部分がある道具。 |

水上を歩くのではなく、泥深い沼地や湿地帯で足が沈まないようにするための「かんじき」のような役割を果たす。 27 |

|

|

浮沓(うきぐつ) |

動物の皮などで作った、空気を入れられる履物状の浮き袋。 |

堀や川を渡る際の浮力補助として使用する。 5 |

|

開器 |

探り金(さぐりがね) |

様々な形状を持つ、細い金属製の道具。 |

錠前の内部構造を探り、閂(かんぬき)を外すために使用する。 28 |

|

|

錐(きり) |

壁や扉に穴を開けるための道具。 |

内部を偵察したり、閂を外すための穴を開けたりする。 5 |

|

火器 |

焙烙火矢(ほうろくひや) |

素焼きの焙烙に火薬を詰め、矢の先端に取り付けた焼夷兵器。 |

敵の陣屋や城の櫓などを燃やすために、弓や大筒で射出する。 5 |

|

|

埋火(うめび) |

火種を長時間保持できるよう工夫された携帯用の火器。 |

狼煙を上げたり、放火したりする際の火種として使用する。 28 |

特に、編者である藤林家は火術を得意としたと伝えられており、その氏神である手力神社(三重県伊賀市)では、火術の伝統を継承する奉納花火が今も行われている 30 。これは、『万川集海』に記された技術が、単なる書物上の知識ではなく、特定の家系によって実践的に伝承されてきたことを示す貴重な傍証である。

第三章:戦国時代の視点からの批判的検証

『万川集海』は忍術の百科事典と称されるが、その記述は果たして戦国時代の「忍び」の活動実態をどれほど正確に伝えているのだろうか。本書を歴史史料として評価するためには、江戸時代というフィルターを通して描かれた「忍術」と、戦国期の一次史料に見られる「忍びの活動」とを比較し、その連続性と断絶を批判的に検証する必要がある。

3.1 史料に見る戦国期の「忍び」の実態

戦国時代の合戦や政争を記録した『多聞院日記』や『信長公記』といった信頼性の高い一次史料には、「伊賀衆」や「甲賀衆」といった集団の活動が散見される。例えば『多聞院日記』には、天文十年(1541年)に伊賀衆が笠置城に忍び込んで放火したことや、永禄三年(1560年)に「木猿」という人物が率いる伊賀衆が十市城を攻撃したことなどが記録されている 32 。これらの記述は、忍びが集団で敵地に潜入し、放火や夜討ちといったゲリラ戦術を用いて敵を攪乱する役割を担っていたことを示しており、『万川集海』の「陰忍」篇で説かれる城への潜入術や夜討ちの戦術と内容的に符合する。

また、織田信長の伝記である『信長公記』は、天正七年(1579年)に信長の次男・織田信雄が伊賀に侵攻して大敗を喫した事件(第一次天正伊賀の乱)を記している 33 。この敗戦に激怒した信長が、二年後の第二次天正伊賀の乱において、天下統一戦の中でも最大級の兵力(4万以上)を投入して伊賀を蹂躙した事実は、伊賀の地侍たちが単なる農民ではなく、織田家にとって無視できない高い戦闘能力を持つ集団として認識(警戒)されていたことを物語っている 35 。

しかし、これらの一次史料が記録しているのは、あくまで「忍びが何をしたか」という軍事行動の結果が主であり、彼らがどのような具体的な「術」を用いたのか、どのような思想を持っていたのかといった内面にまで踏み込んだ記述はほとんど見られない 36 。戦国期の「忍び」の実像は、断片的な活動記録の集合体として浮かび上がるに過ぎない。

3.2 江戸期における「忍術」の体系化とその変容

『万川集海』は、戦国時代に実践されたであろう、こうした断片的で即時的なゲリラ戦術や口伝を集め、分類・整理し、さらに『孫子』に代表される中国の古典兵法や儒教思想といった既存の権威ある知識体系で理論武装を施すことで、一つの壮大な「術」の体系へと昇華させた 3 。これは、実践から理論へ、経験知から学問へという、江戸時代の学問的風潮を色濃く反映した知の再構築作業であった。

この過程で、戦国時代の「忍び」のあり方は大きく変容したと考えられる。『万川集海』は、戦国期の忍びの活動をありのままに「記録」したものではなく、江戸時代の武士の価値観に基づいて「理想化」し「再構築」した書物なのである。そこでは、勝利のためには手段を選ばない混沌とした戦場の現実よりも、主君への忠義や仁義といった秩序を重んじる倫理観が前面に押し出される。したがって、本書を歴史史料として読む際には、そこに書かれている個々の技術が「戦国時代にそのままの形で存在した」と短絡的に考えるのではなく、「戦国時代の活動の断片が、江戸時代の知の体系の中にこのように位置づけられ、意味づけられた」と解釈する、複眼的な視点が不可欠となる。

3.3 虚構と現実の境界線 ― 黒装束、手裏剣、水蜘蛛

現代の我々が抱く忍者像の多くは、後世の創作、特に歌舞伎や小説、映画などの影響によって形成されたものである。『万川集海』の記述を検証することで、その虚構と現実の境界線を明らかにすることができる。

- 黒装束: 全身を黒で覆った忍者の姿は象徴的だが、『万川集海』をはじめとする忍術書にその明確な記述はない。むしろ、夜間に活動する際は、月夜ではかえって目立つ黒色を避け、柿渋で染めた茶色や濃紺など、闇に真に溶け込む色の衣服を用いたとされる 37 。また、潜入の基本は変装であり、商人、僧侶、曲芸師など、状況に応じて七つの姿(七方出)を使い分けることが重視された。全身黒装束は、舞台上で姿を隠す役割の「黒衣(くろご)」が忍者の役柄と結びついて定着したイメージである。

- 手裏剣: 手裏剣は確かに忍器の一つとして存在するが、その役割は限定的であった。刀や槍のような主兵装ではなく、敵の追跡から逃れる際に牽制として投げたり、不意を打ったりするための補助的な武器、あるいは護身用の武器という位置づけであった。

- 水蜘蛛: 水の上を自在に歩くという幻想的なイメージで語られる「水蜘蛛」だが、これも誤解である。『万川集海』に記された図や寸法に基づき復元実験を行った結果、この道具は水上歩行には適さず、足場の悪い泥深い沼地や湿地帯を、足が沈むことなく静かに渡るための「かんじき」や「スノーシュー」に近い役割を持つ道具であったことが判明している 27 。城の堀を渡る際など、実戦において極めて有用な道具であったことは間違いないが、その機能は現実的なものであった。

第四章:諸伝書との比較分析と写本研究

『万川集海』の歴史的・思想的な位置づけをより明確にするためには、本書を単体で分析するだけでなく、その源流となった書物や、同じく「三大忍術伝書」と称される他の書物と比較することが不可欠である。また、近年の写本研究の進展は、我々の『万川集海』理解に新たな光を当てている。

4.1 『万川集海』の源流 ―『間林精要』の発見とその意義

『万川集海』の「凡例」には、本書が『間林精要(かんりんせいよう)』という書物を元にして、伊賀・甲賀の忍び11人の秘伝を取捨選択し、まとめたものであると明記されている 5 。この『間林精要』は、長らくその存在が確認できず、幻の書物とされてきた。

しかし2022年、甲賀市で『軍法間林清陽巻中』と題された古文書が発見され、これが『間林精要』の写本である可能性が高いとして大きな注目を集めた 40 。発見された写本には延享五年(1748年)の年紀があり、『万川集海』(1676年成立)よりも後に書写されたものであるが、その中には「万見立習之事(あらゆることを見立てて習うこと)」や「人数不散習之事(多人数で行動する際の心得)」など48箇条の忍術が記されており、『万川集海』の内容と類似する点が多く見られる 40 。この発見は、『万川集海』が全くのゼロから創造されたのではなく、確かに先行する伝書が存在し、それを基に編纂されたという本書自身の記述を裏付ける、極めて重要な歴史的意義を持つものである 40 。

4.2 三大忍術伝書の位置づけ ―『正忍記』『忍秘伝』との比較

『万川集海』は、『正忍記』『忍秘伝』と並び「三大忍術伝書」と称される 15 。それぞれの書物を比較することで、『万川集海』の独自性が際立つ。

- 『万川集海』(1676年成立): 伊賀・甲賀の忍術を集大成した**「百科事典」**。精神論から具体的な道具の製法までを網羅的かつ体系的に記述し、忍術の全体像を学問として提示しようとする志向が強い 42 。いわば、公開された教科書としての性格を持つ。

-

『正忍記』(1681年成立):

紀州藩の軍学者・名取三十郎正澄(藤一水子正武)による著作

44

。『万川集海』が「仁義忠信」という儒教的倫理を最重要視するのに対し、『正忍記』はより

現実的・謀略的 な側面が強く、目的達成のためには非情な手段も厭わないプラグマティックな思想が特徴である 3 。例えば、「自分に責任があっても第三者になすりつけて逃げよ」といった教えは、『万川集海』の「正心」とは対極にある。また、物理的な潜入術(陰忍)よりも、心理戦や諜報術(陽忍)に比重が置かれているとの指摘もある 46 。 - 『忍秘伝』(成立年不詳): 徳川家康に仕えた服部半蔵正成の著作とされるが、真偽は不明である 16 。内容は断片的で、多くの忍器や術の名が図と共に列記され、「口伝あり」という注記が頻出するのが最大の特徴である 28 。これは、書物単体で完結するのではなく、師から弟子への直接的な口頭伝授を前提とした、閉鎖的な**「秘伝のメモ」**としての性格が強いことを示している。

この比較から、『万川集海』が、秘匿性の高い口伝中心の伝統(『忍秘伝』的要素)と、実利を重んじる謀略術(『正忍記』的要素)の両方を取り込みつつ、それらを「正心」という倫理的枠組みの中で体系化した、他に類を見ない総合的な忍術書であることがわかる。

4.3 写本系統の研究 ― 伊賀本・甲賀本・巻子本の異同

『万川集海』には、現在確認されているだけで30種類以上の写本が存在し、それらは伝来した地域や形態から、大きく「伊賀本」「甲賀本」「巻子本」の三系統に分類される 9 。

これまで研究の基礎となってきたのは、国立公文書館が所蔵する「内閣文庫本」に代表される**「甲賀本」**系統であった 5 。この写本は、2015年に国書刊行会から出版された初の全文現代語訳付きの『完本 万川集海』の底本にも採用されており、最も広く知られているバージョンである 5 。

しかし、三重大学国際忍者研究センターなどによる近年の伝本研究は、この通説に大きな見直しを迫っている。研究の結果、巻物形式の**「巻子本」 系統が最も古い形態を留めており、そこから 「伊賀本」**系統が派生し、さらにその後に「甲賀本」系統が成立したという、写本の派生関係が明らかになったのである 9 。

この発見は、『万川集海』研究における一大転換点と言える。これまで「定説」とされてきた『万川集海』像は、あくまで後代に成立した「甲賀本」という一つのバージョンに基づいたものであった可能性が浮上した。今後の研究では、より原型に近いと考えられる「伊賀本」系統、特にその中でも良質とされる「沖森本」を新たな善本(研究の基準となる最も信頼性の高い写本)として扱い、各系統のテキストを精密に比較検討していく必要があると提言されている 9 。この比較研究を通じて、藤林保武が最初に意図した思想や技術、そして伊賀から甲賀へ、さらには幕府へと伝播していく過程で『万川集海』がどのように変容していったのかという、知識の「流布と変容の歴史」そのものが解明されていくことが期待される。

結論:歴史史料としての『万川集海』の価値と限界

本報告書で展開した多角的な分析を通じて、『万川集海』が単なる忍術の秘伝書ではなく、極めて複雑で多層的な性格を持つ歴史的産物であることが明らかになった。その価値と限界を総括し、今後の展望を述べる。

『万川集海』の価値は、以下の三点に集約される。

第一に、知識の集大成としての価値である。本書は、戦国乱世の中で培われ、平和な江戸時代において失われつつあった伊賀・甲賀の技術、戦術、思想を、後世に類を見ない規模で体系的に記録した「忍術の百科事典」であり、その資料的価値は計り知れない 42。

第二に、思想史的価値である。忍術を「正心」、すなわち「仁義忠信」という儒教的倫理観によって再定義し、武士道の一環として位置づけようとした思想的営為の記録として、本書は極めて重要である 22。これは、戦国期の「実力主義」から江戸期の「秩序と身分」へと移行する時代の精神を映し出す鏡と言える。

第三に、文化史的価値である。本書に描かれた忍術や忍者の姿は、後世の忍者イメージの源流となり、小説、漫画、映画といった大衆文化に絶大な影響を与え、現代に至る「NINJA」という国際的な文化アイコンを形成する上で、その根源の一つとなった 37。

一方で、歴史史料として利用する際には、その限界も明確に認識する必要がある。

第一に、時代的制約である。本書はあくまで江戸時代初期の視点から編纂されたものであり、戦国時代の「忍び」の活動実態をありのままに映したものではない。そこには、編者による解釈、理想化、そして体系化という強力なフィルターがかかっている。

第二に、口伝の存在である。本書自身が「口伝あり」と記しているように 16、文字化された情報だけでは忍術の真髄を理解することはできず、その知識体系には意図的に残された「空白」が存在する。

以上の考察から導き出される結論は、以下の通りである。『万川集海』は、戦国時代のリアルな忍者の姿を直接知るための一次史料というよりは、**「戦国という時代が、泰平の江戸時代を生きた人々によってどのように記憶され、解釈され、そして体系化されたか」**を知るための、極めて貴重な一級の歴史史料である。その真価は、書かれた内容の事実性を一つ一つ問うこと以上に、なぜそのように書かれなければならなかったのかという、編纂の背景と思想を読み解くことにある。

近年の『間林精要』の発見や写本系統研究の進展により、『万川集海』をめぐる学術的探求は新たな段階に入った。本書は、今後も歴史学、思想史、文化史など多様な分野から分析が続けられるべき、尽きることのない知の宝庫であり、日本の歴史と文化を深く理解するための鍵であり続けるだろう。

引用文献

- 万川集海 - 伊賀流忍者ホームページ 万川州海 https://www.iganinja.jp/old/japanese/mansen/f-mansen.html

- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/bou/bou/kemuri/8.html

- 秘伝之巻 忍術書を読んでみよう - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/4.html

- 万川集海とは | 伊賀流忍者体験施設 https://iga-nin.com/?page_id=114

- 万川集海とは - 忍びの館 https://ninja-yakata.net/bansen.html

- 江戸時代の忍者が考えていた国防と政治【敵忍者防衛論:万川集海第二帖発売中】 - note https://note.com/kiyo_design/n/nc03024a09559

- 「黒装束で手裏剣を投げる忍者」はウソである…三重大学が10年以上続ける"忍者研究"の驚きの成果 本物の忍者は「農民の格好」をしていた - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/65904?page=1

- 藤林保武 | 忍者データベース - 忍者オフィシャルサイト https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=677

- 第3回「忍術書『万川集海』の伝本研究と成立・流布に関する考察」(前期) https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2021/2021-03.html

- 藤林長門守 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E8%97%A4%E6%9E%97%E9%95%B7%E9%96%80%E5%AE%88

- 藤林氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%9E%97%E6%B0%8F

- 藤林長門守一族の墓碑 - 伊賀上野観光協会 https://www.igaueno.net/?p=2882

- 複数の名前で撹乱!1人2役の上忍忍者【百地三太夫】と【藤林長門】とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/23590

- 藤林長門守 | 忍者データベース https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=518

- 万川集海 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%87%E5%B7%9D%E9%9B%86%E6%B5%B7

- 忍術、忍者とは | 伊賀流忍者屋敷と忍者博物館 https://www.iganinja.jp/ninja/ninja/index.html

- 歴史の陰に 忍者あり - OKB総研 https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/03/167-rekishi.pdf

- www.ninja-museum.com https://www.ninja-museum.com/?page_id=621#:~:text=%E8%97%A4%E5%A0%82%E8%97%A9%E3%81%8C%E6%8A%B1%E3%81%88%E3%81%9F,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%EF%BC%89%E3%80%82

- 諸藩の忍者|忍びの館 https://www.ninja-yakata.net/domain_ninja.html

- 万川集海 凡例 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/mansen/mansen3.html

- 『万川集海』の伝本研究と成立・流布に関する研究福島嵩仁(NInjack編集長)三重大学伊賀連携フィールド2021年度前期市民講座 「三重大学の忍者研究」2021年6月26日 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VXitJo9Ou1Y

- 正心 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/bou/bou/kemuri/10.html

- 万川集海巻之二 目録 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/mansen/mansen11.html

- 変身したりさまざまな道具を用いた りして侵入するために忍びが用いる術を忍術として説明していること がわかる。 https://mie-u.repo.nii.ac.jp/record/14629/files/2021BH0042.pdf

- 万川集海 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%B7%9D%E9%9B%86%E6%B5%B7

- 忍者の戦わない戦い方を学ぶ「図解 万川集海 第四帖 陽忍編(中)」販売開始! |きよし - note https://note.com/kiyo_design/n/n8c0761c93fa6

- 「水蜘蛛の術」――忍者が沼堀を制した秘術 https://ninja-hagakure.com/%E3%80%8C%E6%B0%B4%E8%9C%98%E8%9B%9B%E3%81%AE%E8%A1%93%E3%80%8D%E2%80%95%E2%80%95%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%81%8C%E6%B2%BC%E5%A0%80%E3%82%92%E5%88%B6%E3%81%97%E3%81%9F%E7%A7%98%E8%A1%93/

- 忍秘伝とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/ninpiden.html

- 焙烙火矢とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%84%99%E7%83%99%E7%81%AB%E7%9F%A2

- 忍びの里 伊賀・甲賀-リアル忍者を求めて- 『萬 川集 海 』 - 日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/datas/files/2023/07/19/a81492a42a2d1c5f97275f590c854dcfed4e5020.pdf

- 忍者の聖地、伊賀 | 伊賀イドでは、魅力あふれる伊賀の観光情報をお届けしています。 https://www.iga-guide.com/ninja.html

- 忍者の歴史 |忍びの館 https://ninja-yakata.net/history.html

- 天正伊賀の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E4%BC%8A%E8%B3%80%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 城友会2015…①伊賀 - 歴旅.こむ http://shmz1975.cocolog-nifty.com/blog/2015/11/2015-fa73.html

- 天正伊賀ノ乱/血戦編 http://green.plwk.jp/tsutsui/tsutsui2/chap1/02-02tensho.html

- 戦国時代の忍びの実像 - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/ninja/2020/3/2020_1_13/_article/-char/ja/

- 忍者とは何か?数々の秘術や、大名に仕えた忍者集団も徹底解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/8441/

- 【忍者】甲賀の里 忍術村 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oCBNPvyIOjg

- 第9回 『忍者の用いた水術』 - 伊賀ポータル https://www.igaportal.co.jp/ninja/1748

- 忍術書「間林清陽」が発見されました! - 甲賀市 https://www.city.koka.lg.jp/21508.htm

- 【忍者学】実在した忍者の真の姿は? 歴史の陰に存在した忍びの世界を探る - スタディラボ https://studyu.jp/feature/theme/ninja/

- 伊賀市 - 【万川集海】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/iga-city/catalog/mp000090-100020

- 万川集海 - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/research/2fxG6NrsUG3bsTGZz18tX4

- 正忍記 - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/research/b5JY4pnewvdQHh2PWyddb

- 正忍記 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98

- 上野商工会議所 ニュース https://iga-ueno.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/546.pdf

- 忍秘伝 - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/research/VYMJ8HubEh88W7XnnfP44

- 万川集海 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1271625

- 完本 万川集海 - 国書刊行会 https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336057679/

- 「万川集海」の伝本研究と成立・流布に関する考察 - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/ninja/2021/4/2021_1/_article/-char/ja/

- 『忍者学大全』はじめに|東京大学出版会 - note https://note.com/utpress/n/neec99a076deb

- 『完本 万川集海』(国書刊行会) - 著者: 翻訳:中島篤巳によるあとがき | 好きな書評家 https://allreviews.jp/review/2943