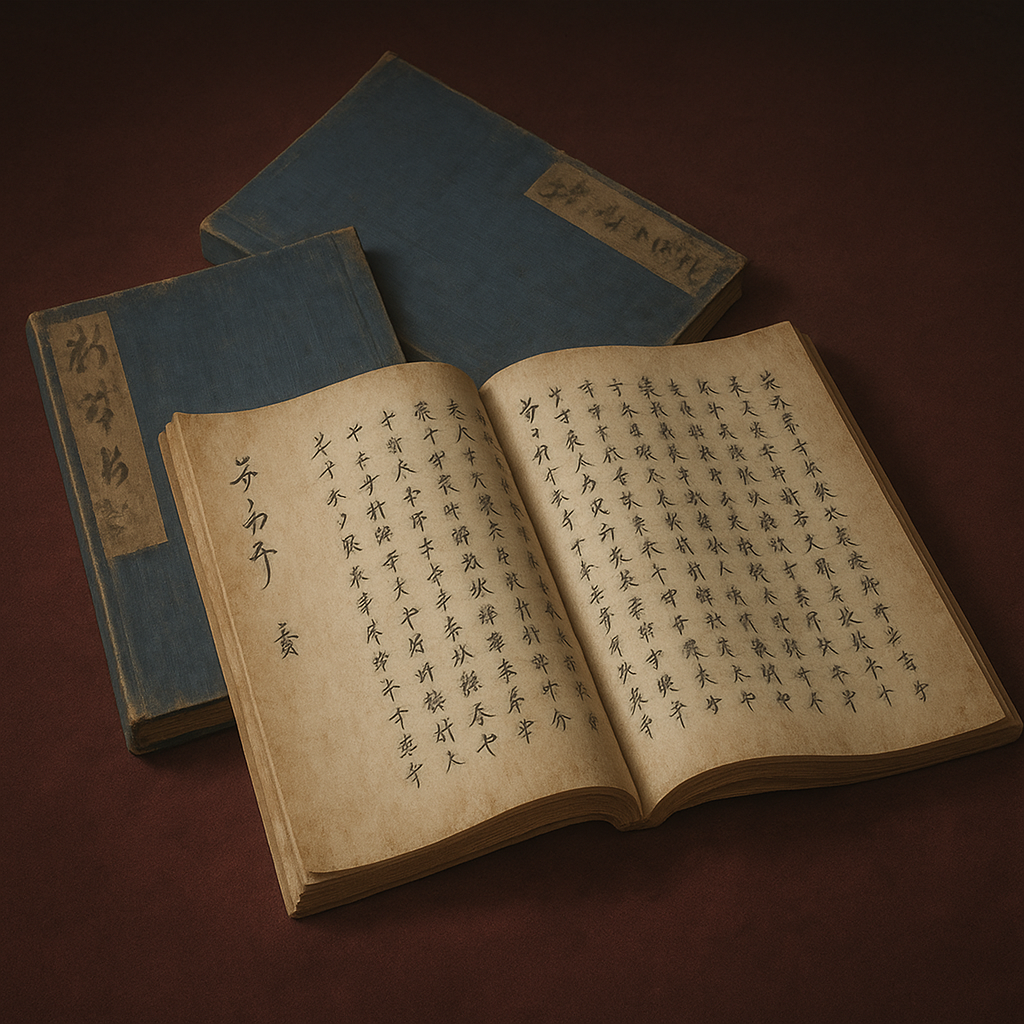

五輪書

『五輪書』は宮本武蔵の兵法書。地・水・火・風・空の五巻で、戦国のリアリズムに基づき「いかに勝つか」を説く。武蔵の経験が凝縮され、普遍的な哲学として現代に影響。

『五輪書』の総合的考察 ― 戦国という時代の精神が生んだ兵法の真髄

序論:『五輪書』への誘い

江戸時代初期の剣豪・宮本武蔵(1584-1645年)が、その生涯の終わりに遺した兵法書『五輪書』は、単なる剣術の指南書としてのみならず、日本思想史における特異な位置を占める古典として、今日なお多くの人々を惹きつけている。本書は、武蔵が創始した二刀流の流儀「二天一流」の理論と実践を、地・水・火・風・空の五巻に分けて体系的に記述したものである。しかし、その真価は、技法の解説に留まるものではない。『五輪書』の深層には、著者である武蔵が生きた「戦国」という時代の精神性が色濃く投影されており、後世に美化された武士道とは一線を画す、極めて実践的かつ合理的な生存哲学が貫かれている 1 。

本報告書は、この『五輪書』を「日本の戦国時代」という視座から徹底的に分析し、その思想的本質を解き明かすことを目的とする。戦国末期の動乱に生まれ、徳川泰平の世の確立期に生きた武蔵という一個人が、その激動の時代背景とどのように向き合い、自らの経験をいかにして普遍的な「兵法の道」へと昇華させたのか。この問いを解明するため、本報告書は三部構成を採る。

第一部「宮本武蔵と時代の奔流」では、『五輪書』を理解するための前提として、著者・武蔵の人物像と、彼が生きた時代の社会・思想的背景を詳細に分析する。伝説と史実を峻別し、武蔵という個人が時代の産物であったことを明らかにする。

第二部「『五輪書』の深層 ― 五巻に込められた兵法の神髄」では、地・水・火・風・空の各巻を精緻に読解する。それぞれの巻が、兵法の道を一歩ずつ登るための論理的かつ体系的な階梯として構成されていることを解き明かし、そこに込められた武蔵の実践哲学の核心に迫る。

第三部「思想的座標と芸術性」では、『五輪書』を同時代の他の思想潮流、特に柳生新陰流の「活人剣」思想との比較の中に位置づけ、その独自性を浮き彫りにする。また、武蔵自身の芸術活動との関連性を探ることで、彼の思想の多面性を明らかにする。

以上の分析を通して、本報告書は、『五輪書』が戦乱の世のリアリズムに根差した、時代を超えた力を持つ思想書であることを論証するものである。

第一部:宮本武蔵と時代の奔流

『五輪書』の思想を深く理解するためには、まずその著者である宮本武蔵という人物、そして彼が呼吸した時代の空気を知らねばならない。彼の兵法は書斎で生まれた観念の産物ではなく、六十余度の真剣勝負と戦乱の経験から絞り出された、血肉を伴う実践の哲学であった。本章では、後世の物語によって彩られた虚像を排し、史料に基づき武蔵の実像と、彼が生きた戦国末期から江戸初期という時代の特質を明らかにする。

第一章:剣豪・武蔵の実像 ― 伝説と史実の狭間で

宮本武蔵の生涯は、吉川英治の小説をはじめとする後世の創作物によって広く知られているが、その多くは史実と伝説が混淆している 3 。ここでは、信頼性の高い史料、特に武蔵自身が『五輪書』の序文で記した自己紹介を手掛かりに、その実像に迫る。

出自と青年期

武蔵の出自は、その後の波乱に満ちた生涯を暗示するかのように、当初から謎に包まれている。生年については、天正12年(1584年)説が有力であるが、天正10年(1582年)説も存在する 4 。出生地に関しても、武蔵自身は『五輪書』の冒頭で「生國播磨(しょうこくはりま)」、すなわち播磨国(現在の兵庫県)の生まれであると明記している 6 。しかし、江戸時代に書かれた伝記類には美作国(現在の岡山県)宮本村出身とする説が根強く、現在も議論が続いている 4 。この記録の錯綜は、彼が当初、特定の家に仕える武士ではなく、確固たる記録に残りにくい一介の武芸者として世に出たことを示唆している。

彼の兵法家としてのキャリアは、衝撃的な形で幕を開ける。『五輪書』によれば、13歳の時に播磨国で新当流の兵法者・有馬喜兵衛(ありまきへえ)と初めて勝負し、これを打ち殺したという 6 。これを皮切りに、29歳に至るまで六十回以上の勝負を行い、一度も負けたことがないと自ら記している 4 。この驚異的な記録は、後世の創作ではなく武蔵自身の主張であり、自己の兵法「二天一流」の絶対的な正しさを証明するための、力強い宣言であった 9 。

戦乱の経験

武蔵の青年期は、日本の歴史が大きく動いた時期と重なる。慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の合戦が勃発した際、武蔵は17歳であった。彼の父・新免無二が西軍の宇喜多秀家に仕えていた関係から、武蔵も西軍の一兵卒として参戦したというのが長らく通説であった 7 。しかし、近年の研究では、父・無二はすでに関ヶ原以前に宇喜多家中を離れており、武蔵は東軍の黒田如水(官兵衛)の麾下として、九州における西軍方との戦い(石垣原の戦い)に参加したという説も有力視されている 10 。いずれの説が正しいにせよ、武蔵がこの歴史的な大戦乱の渦中に身を置き、一個人の武技だけではどうにもならない、組織的な戦闘の現実を目の当たりにしたことは間違いない。

武蔵が経験した最後の本格的な合戦は、慶長19年(1614年)から翌年にかけての「大坂の陣」であったとされる。この時、彼は徳川方の譜代大名である水野勝成の客将として、大坂夏の陣に参陣した記録が残っている 11 。個人の決闘(一分)だけでなく、こうした集団戦(多分)の経験は、後に『五輪書』火の巻で「多分の兵法も一分の兵法も同じ道である」と説く思想の、重要な土台となったと考えられる 12 。

放浪と仕官、そして晩年

関ヶ原の後、武蔵は諸国を巡る武者修行の旅に出る。この時期に、彼の名を不朽のものとする数々の伝説的な決闘が行われた。京都では、足利将軍家の兵法指南役であった名門・吉岡一門と三度にわたる死闘を繰り広げ、これを破った 7 。そして慶長17年(1612年)、豊前国船島(現在の山口県下関市巌流島)において、長刀の使い手・佐々木小次郎との対決に臨み、勝利を収めた 5 。これらの決闘は、彼の兵法家としての名声を不動のものとした。

しかし、武蔵は生涯を通じて特定の主君に仕える「家臣」となることを選ばなかった。大坂の陣の後、明石藩主・小笠原家に「客分」として招かれ、城下町の町割りや作庭に才能を発揮した記録がある 7 。そして寛永17年(1640年)、57歳(一説には59歳)の時に肥後熊本藩主・細川忠利に招かれ、同じく「客分」として迎えられた 5 。客分とは、正規の家臣ではなく、藩主の相談役や師範といった、より自由な立場である 15 。この立場は、武蔵が特定の主従関係や藩の掟に縛られることなく、自己の兵法を純粋に追求し、その集大成である『五輪書』を執筆するための時間と環境を得る上で、決定的な意味を持った。

また、武蔵は単なる剣豪ではなく、優れた芸術家でもあった。特に水墨画に長じ、『枯木鳴鵙図(こぼくめいげきず)』などの傑作を遺している 3 。剣と筆、この二つの道は、武蔵の中では分かちがたく結びついており、彼の兵法思想の多面性を理解する上で重要な鍵となる(第三部第三章で詳述)。

寛永20年(1643年)、60歳になった武蔵は、熊本市郊外の金峰山にある霊巌洞(れいがんどう)という洞窟に籠り、『五輪書』の執筆を開始する 5 。そして正保2年(1645年)5月19日、完成した『五輪書』を弟子の寺尾孫之允(てらおまごのじょう)に授け、その7日後に62年の生涯を閉じた 17 。

宮本武蔵 主要年表

|

年代 (西暦) |

年齢 (数え) |

主な出来事 |

典拠 |

|

天正12年 (1584) |

1歳 |

播磨国または美作国にて誕生(諸説あり)。 |

4 |

|

慶長元年 (1596) |

13歳 |

播磨国にて新当流の兵法者・有馬喜兵衛と初決闘し勝利。 |

5 |

|

慶長5年 (1600) |

17歳 |

関ヶ原の合戦に参加(西軍説と東軍説あり)。 |

5 |

|

慶長9年 (1604) |

21歳 |

京都にて吉岡一門と決闘し勝利。 |

5 |

|

慶長17年 (1612) |

29歳 |

船島(巌流島)にて巌流・佐々木小次郎と決闘し勝利。 |

5 |

|

慶長19-20年 (1614-15) |

31-32歳 |

大坂冬の陣・夏の陣に徳川方として参陣。 |

5 |

|

寛永14-15年 (1637-38) |

54-55歳 |

養子・伊織と共に島原の乱に小倉藩の客将として出陣。 |

5 |

|

寛永17年 (1640) |

57歳 |

肥後熊本藩主・細川忠利に客分として招かれる。 |

5 |

|

寛永18年 (1641) |

58歳 |

細川忠利の求めに応じ『兵法三十五箇条』を執筆。 |

5 |

|

寛永20年 (1643) |

60歳 |

肥後・霊巌洞に籠り、『五輪書』の執筆を開始。 |

5 |

|

正保2年 (1645) |

62歳 |

『五輪書』を完成させ、弟子・寺尾孫之允に授与。その後、熊本城下の屋敷にて死去。 |

5 |

第二章:戦国末期から江戸初期へ ― 激動の社会と武士の死生観

宮本武蔵が生きた時代は、応仁の乱(1467年)以来、約150年続いた戦国時代が終焉を迎え、徳川幕府による安定した封建社会(江戸時代)へと移行する、日本の歴史上、最も劇的な社会変革期であった 19 。『五輪書』に込められた思想は、この時代の激しい変化の奔流の中から生まれ出たものである。

戦国時代の価値観 ― 「勝利」こそが全て

戦国の世は、既存の権威が失墜し、実力のみがものを言う下剋上の時代であった。この時代における武士の存在意義は、ただ一点、「合戦で勝利すること」に集約されていたと言っても過言ではない 20 。越前の戦国大名・朝倉宗滴が遺したとされる「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」という言葉は、この時代のリアリズムを端的に表している 20 。勝てば官軍、負ければ賊軍であり、敗北は一族の滅亡と死を意味した。そこには、後世に語られるような甘美な武士道精神の入り込む余地は少なく、いかにして敵を打ち破り、生き残り、領土を拡大するかという、極めて現実的な論理が支配していた。

この「勝利至上主義」ともいえる価値観は、『五輪書』の根幹をなす思想と直結している。武蔵が説く兵法は、徹頭徹尾、「いかにして勝つか」という問いへの答えであり、そのための心構え、技術、戦略が、一切の無駄を排して語られている。

戦国武将の死生観

常に死と隣り合わせの日常は、戦国武将たちに独特の死生観を育んだ。「名を惜しむ」「滅びの美学」といった言葉に象徴されるように、いかに死ぬか、すなわち「死に様」は、その武将の生涯の総決算として極めて重要な意味を持った 21 。しかし、それは単なる死への憧憬ではなかった。中国の兵法書『呉子』にある「生を必ずするときんば死し、死を必ずするときんば生く(生きようとすれば死に、死を覚悟すれば生きる)」という言葉が武将たちに愛好されたように、それは「死を覚悟してこそ生きられる」という、逆説的な生存哲学でもあった 20 。

武蔵は、『五輪書』の地の巻において、当時の武士が陥りがちだった「武士の道はただ死ぬことと見つけたり」といった観念的な死の覚悟を、痛烈に批判する 23 。彼によれば、義理や恥のために死を覚悟する点において、武士も、僧侶も、女性も、百姓も、何ら変わりはない 2 。武士を武士たらしめるのは、死ぬことではなく、あくまで「何事におゐても人にすぐるゝ所を本とし、或は一身の切合にかち、或は数人の戦に勝ち、主君の為、我身の為、名をあげ身をたてんと思ふ」こと、すなわち「勝つ」ことによって自らの存在価値を証明することにある、と断言するのである 24 。これは、戦国の実戦を潜り抜けてきた武蔵ならではの、極めて現実的な武士観であった。

泰平の世の到来と武士の変容

慶長5年(1600年)の関ヶ原の合戦、そして慶長20年(1615年)の大坂の陣を経て、日本は徳川幕府の下で約250年にわたる泰平の時代を迎える 19 。この社会の安定は、武士のあり方を根本から変えた。戦場で敵を殺戮する「戦闘者」としての役割は薄れ、幕藩体制という統治機構を支える「官僚」「支配者」としての役割が中心となったのである。

この変化に伴い、武士の必須技能であった剣術もまた、その性格を変容させていく。戦場で生き残るための実戦技術(殺人術)から、心身を鍛錬し、人格を陶冶するための「道」としての側面が強調されるようになった。また、流派の権威付けや儀礼的な目的のために、技が複雑化・形式化する傾向も現れた。武蔵が『五輪書』の風の巻で痛烈に批判する「見た目を飾り、花を咲かせて、売物にこしらえた」兵法や、「剣術のみに小さく見立て」た兵法とは、まさにこの泰平の世における剣術の形骸化、変質を指している 26 。

『五輪書』が執筆された寛永年間(1624-1645年)は、まさにこの移行期の真っ只中にあった。戦国の記憶はまだ生々しく残っている一方で、世はすでに泰平に慣れ、武士の価値観も変わりつつあった。このような時代背景の中で、武蔵は自らの兵法を書き記したのである。彼の筆致には、失われゆく戦国のリアリズムへのこだわりと、形骸化していく武術への警鐘が色濃く滲んでいる。それは、新しい時代に適応しようとする動きとは一線を画すものであった。武蔵は、自らの身体に深く刻み込まれた戦国の実戦精神こそが兵法の本質であると信じ、その真髄が時代の流れと共に風化していくことへの抵抗として、筆を執ったのである。この意味で、『五輪書』は、平和な江戸時代に書かれた、最も「戦国的」な精神を持つ兵法書という、逆説的な評価が可能となる。それは、自らを「最後の戦国武士」と任じる武蔵が、次代へ遺した時代の証言そのものであった。

第二部:『五輪書』の深層 ― 五巻に込められた兵法の神髄

『五輪書』は、地・水・火・風・空という、仏教の五大思想に由来する五つの巻から構成されている 28 。しかし、その内容は抽象的な宗教哲学ではなく、一人の武芸者が兵法の道を極めるための、極めて実践的かつ論理的な階梯を示している。それは、①兵法の全体像を把握し(地の巻)、②個人の心身を徹底的に鍛え(水の巻)、③それを実戦の場で応用し(火の巻)、④他流との比較を通じて自己の道を客観視し(風の巻)、⑤最終的にあらゆる形を超越した境地に至る(空の巻)という、普遍的な習得プロセスを提示する、究極の実践マニュアルである。本章では、この五巻の構成に従い、武蔵が説く兵法の神髄を深層から解き明かす。

第一章:地の巻 ― 兵法の礎、二天一流の「大道」

地の巻は、『五輪書』全体の序論であり、武蔵が説く兵法の全体像と、その修行に臨むための基本的な心構えが示される。武蔵は、自らの兵法の道を「まっすぐな道」に譬え、その普遍性と、習得への揺るぎない覚悟を説く 26 。

兵法を「大道」と捉える

武蔵は冒頭で、兵法を単なる剣術や戦闘技術といった狭い意味に限定せず、武士が歩むべき「大道(たいどう)」として捉える 23 。彼は大工の棟梁を例に引く。優れた棟梁が、木材の性質を知り、墨縄を使い、様々な道具を使いこなして家を建てるように、武士もまた、兵法の道理を深く理解し、個人の戦いから大軍の指揮に至るまで、万事に通じなければならないと説く 1 。これは、二天一流が特定の状況下でのみ有効な小手先の技術ではなく、あらゆる物事に応用可能な普遍的原理に基づいているという、彼の思想の根幹を示す宣言である。

二刀を用いることの合理的精神

二天一流の象徴である「二刀」もまた、奇をてらったものではなく、戦場における徹底した合理性の追求から生まれたものである 1 。武蔵は言う。武士は大小二本の刀を腰に差している以上、いざという時にその両方を使いこなせて当然であり、持っている武器を役に立てずに死ぬのは本意ではあるまい、と 1 。これは、観念的な剣術論とは一線を画す、実戦の場から生まれた必然の論理である。

さらに彼は、馬に乗りながら、あるいは沼地や険しい道、人混みの中といった悪条件下で戦う場合、両手で一本の太刀を握っていては身動きが取れないと指摘する 1 。戦場では、左手に弓や槍など他の道具を持っていることもあり、片手で太刀を自在に扱えるようにしておくことが必須である。そのために、普段の稽古から二刀に習熟しておく必要がある、というのが彼の主張である。ここには、道場での一対一の試合ではなく、常に混沌としたリアルな戦場を想定している武蔵の、冷徹なまでのプラグマティズムが窺える。

兵法修行の心構え

地の巻の終わりで、武蔵はこの兵法の道を学ぶ者のための九箇条の掟を記している。その中には、「よこしまなことを考えない」「道は常に鍛錬すること」「諸芸諸能に触れること」「役に立たないことはしない」といった教えが含まれている 30 。これは、技の習得が、精神の修養や幅広い見識と不可分であることを示している。特に「諸芸に関心を持つ」という点は、彼自身が優れた水墨画家でもあったことと呼応し、後の「空の巻」で説かれる、あらゆる執着から解放された境地へと繋がる重要な伏線となっている。

第二章:水の巻 ― 千変万化、心の在り方と技法

地の巻で兵法の全体像を示した武蔵は、続く水の巻で、個人の心身をいかに鍛錬すべきかを具体的に説く。彼は、自流の根本を「水を本とする」と述べ、水の変幻自在な性質を、理想的な心と身体の在り方の手本とする 29 。

「水を本とする」思想

水は、四角い器に入れれば四角く、丸い器に入れれば丸くなる。一滴の雫にもなれば、広大な大海にもなる。武蔵は、この水の柔軟性こそ、兵法者の心が目指すべき姿だと説く 29 。彼はその理想的な心の状態を、「緊張しすぎず、緩みすぎず」「心が何かにとらわれて一箇所に止まらない」「動きが激しい時も、心を波立たせない」といった言葉で表現する 29 。これは、いかなる予期せぬ事態に遭遇しても、冷静な判断力と対応力を失わないための精神的な基盤、すなわち「平常心」の重要性を強調するものである 32 。

具体的な身体技法

水の巻では、精神論に留まらず、具体的な身体の使い方が極めて詳細に記述される。

- 姿勢と足捌き: 武蔵は「平常の身のこなしを戦いの時の身のこなしとし、戦いの時の身のこなしを平常と同じ身のこなし方とすること」を肝要とする 29 。つまり、日常と非日常を分断せず、常に戦いを意識した身体を保つことを求める。足捌きについては、爪先を少し浮かせ、踵を強く踏むように歩き、片足に重心が偏って動きが止まる「居着く」ことを厳しく戒める 29 。そして、左右の足を交互に運び、常に安定しつつも流れるように動く「陰陽の足」を重要な教えとして挙げる 24 。

- 目付(観見の目): 目の使い方についても、武蔵は独自の理論を展開する。彼は目を「観(かん)」と「見(けん)」の二つに分ける。「見の目」が相手の太刀や手先といった細部や表面を見る目であるのに対し、「観の目」は相手の全体像や心の動き、戦いの大局といった本質を見抜く目である 33 。そして、「観の目を強く、見の目を弱く」使い、「遠き所をちかく見、近き所を遠く見る」ことを兵法の要諦とする 33 。これは、目先の動きに惑わされず、常に全体を把握しながら個々の事象に対応するという、高度な認識法を説いたものである。

- 太刀の持ち方: 太刀の握り方一つにも、武蔵の合理性が貫かれている。「親指と人差し指は浮かすような気持ちで持ち、中指は締めすぎず緩めすぎず、薬指と小指で締めるように持つ」と具体的に指南する 29 。この握り方は、手首の柔軟性を確保して自由な太刀筋を可能にすると同時に、打突の瞬間には確実な力を伝えることができる、解剖学的にも理に適った方法である。そして何より、「敵を必ず斬るのだという気持ちで太刀を持て」と、常に実戦の殺意を忘れないよう戒める 29 。

稽古の心得

水の巻の最後で、武蔵は「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とする」という有名な言葉を記す 24 。これは、頭で理解するだけでなく、数え切れないほどの反復練習によって、技を完全に身体化することの重要性を説いたものである。理論と実践が一体となり、意識せずとも身体が自然に動くようになるまで鍛え上げること。それこそが、水の如き自在性を得る唯一の道なのである。

第三章:火の巻 ― 実戦の理、勝敗を決する駆け引き

水の巻で個人の心身の鍛錬法を説いた武蔵は、火の巻において、その技をいかにして実戦での「勝利」に結びつけるかを論じる。火が激しく燃え上がる様に譬えられるこの巻は、個人戦から集団戦まで通底する、普遍的な戦略・戦術の書である 12 。

場の利を知る

武蔵は、精神論や技量だけでなく、戦いの場における物理的な条件を最大限に活用することの重要性を説く。例えば、「太陽を背にして構える」ことで、相手の目を眩ませ、自らの姿を見えにくくする 12 。屋内であれば、明かりを背にする。また、「敵を見下ろす」ように、少しでも高い場所を占位する 36 。こうした教えは、勝利のためにはあらゆる要素を利用するという、武蔵の徹底したプラグマティズムを示している。

主導権の掌握 ― 「三つの先」

戦いの主導権をいかに握るか。武蔵はこの問いに対し、「三つの先(みつのせん)」という思考の枠組みを提示する 24 。

- 懸(けん)の先: こちらから先に仕掛けて主導権を取る。

- 待(たい)の先: 相手が仕掛けてくるのを待ち、その動きに応じて先手を取る。

- 躰々(たいたい)の先: 敵と自分が同時に仕掛け合った際に、相手の機先を制して先手を取る。

武蔵によれば、いかなる戦いも、この三つの先のいずれかから始まる 24 。状況に応じて最適な「先」を選択し、常に相手より有利な立場に立つこと。これが、勝利への第一歩となる。

心理戦と敵の無力化

火の巻の真骨頂は、相手の心理を読み、それを操ることで勝利を手繰り寄せる、高度な戦術論にある。

- 敵になる: 相手の立場に身を置き、敵の視点から物事を考えることで、その意図や弱点、思考の癖を見抜けと説く 30 。これは、現代のビジネスや交渉術にも通じる、極めて重要な洞察である。

- 枕をおさえる: 相手が技を出そうとする、その出鼻をくじき、攻撃の意図そのものを封じ込めること 36 。物理的な攻撃だけでなく、心理的な優位性を確立する上でも重要な戦術である。

- 新たになる: 戦況が膠着し、互いに消耗するような状態に陥ったならば、そのやり方に固執せず、一度白紙に戻して全く新しい発想で局面を打開せよと教える 30 。武蔵は、一つの方法に固執することを極端に嫌う。

- ひしぐといふこと: 相手が動揺したり、弱気になったり、疲弊したりした際には、一切の躊躇なく、徹底的に打ちのめせと説く 30 。相手に回復の機会を与えれば、それが自らの命取りになりかねない。ここには、情けや容赦を排した、戦国時代の非情なまでの合理性が凝縮されている。

火の巻で説かれるのは、単なる剣の技法ではない。それは、場の利を読み、主導権を握り、敵の心理を操って勝利を確実なものにするための、総合的な「戦いの科学」なのである。

第四章:風の巻 ― 他流を知り、我を知る

風の巻は、『五輪書』の中でも特に異彩を放つ一巻である。ここでは、武蔵が同時代の他の剣術流派を名指しこそしていないものの、その特徴を具体的に挙げ、痛烈に批判することで、逆に自らの二天一流の思想的優位性と独自性を浮き彫りにしている 26 。これは単なる他者否定ではなく、「他流の道しらずしては、我一流の道、慥かにわきまへがたし」という冒頭の言葉に示されるように、自己の道を確立するための、客観的な比較分析の試みである 37 。

批判の対象と二天一流の思想

武蔵が批判の矛先を向けるのは、泰平の世の到来と共に広まりつつあった、実戦から乖離した剣術の風潮である。

- 長大な太刀への固執: 他流派には、やたらに長い太刀を好む傾向があるが、これは武器の長さに頼ろうとする「心の弱い者の考え」であると一蹴する 26 。武蔵は長い太刀そのものを否定しているわけではない。重要なのは、戦う場所や相手との間合いに応じて最適な長さの武器を選ぶことであり、「長い方が有利」という固定観念こそが問題なのだと指摘する 26 。

- 構えの形式化: 特定の構えに固執し、それを教義化する流派を批判する 38 。武蔵にとって、構えはあくまで相手を斬るための中間的な過程に過ぎず、「構えあって構えなし」が理想である。状況に応じて千変万化すべきものであり、形式化された構えは実戦での柔軟性を失わせるだけだと断じる。

- 技数の多さや奥義の秘匿: 多くの技数を設けたり、「奥義」「口伝」と称してもったいぶって教えたりすることを、「道を売物にする」ための見せかけに過ぎないと喝破する 26 。武蔵によれば、敵を斬るという目的を達成する方法は本質的に一つであり、そこに複雑な技数や秘伝は存在しない。初心者にはその者の得意な技から教え、段階的に深く導くのが真の道であるとする 26 。

- 剣術のみに囚われること: 最も根本的な批判は、兵法を「剣術」という小さな枠に押し込めることである 26 。道場での剣の扱い方ばかりに習熟しても、実際の真剣勝負では役に立たない。兵法とは、剣術のみならず、あらゆる武器、地形、心理状態を利用して、いかなる状況でも生き残るための総合的な術でなければならない。

これらの批判を通して、二天一流が「何としても生き残る為の術」 26 であり、固定観念に縛られない「柔軟で合理的な思考」 26 に基づく、徹底して実戦的な兵法であることが逆説的に強調されるのである。

『風の巻』における他流派批判と二天一流の思想対照表

|

批判対象(他流派の傾向) |

武蔵の批判内容 |

二天一流の思想 |

|

長大な太刀の偏重 |

武器の長さに頼るのは、兵法を知らない心の弱い者の考えである。 |

状況や間合いに応じて最適な武器を選択する柔軟性。道具への固執を排す。 |

|

太刀を力任せに振る |

太刀筋が雑になり、体勢が崩れ、太刀が折れる危険もある。 |

無駄な力を抜き、楽に振ることで、速く鋭い太刀筋が生まれる。 |

|

太刀の速さへの固執 |

速さだけにこだわると、相手の拍子に合わず、無駄打ちになる。 |

相手の動きや戦況に応じた「拍子(リズム)」を見極めることが重要。 |

|

構えの形式化・固定化 |

決まった構えに固執することは、実戦での臨機応変な対応を妨げる。 |

「構えあって構えなし」。構えは目的ではなく、勝つための一時的な手段に過ぎない。 |

|

技数の多さ・奥義の秘匿 |

技の数を誇ったり、奥義を秘匿したりするのは、道を売物にするための見せかけである。 |

敵を斬る道は本質的に一つ。複雑な技や秘伝ではなく、地道な稽古の先に真の技がある。 |

|

兵法を剣術に限定する |

剣術のみに囚われることは、自ら生き残る術を狭めることになる。 |

兵法は、あらゆる状況で生き残るための総合的な術。剣術はその一部に過ぎない。 |

第五章:空の巻 ― 兵法の極致、無の境地へ

地の巻に始まり、水、火、風の巻を経て、武蔵の兵法論は、その最終到達点である「空の巻」へと至る。この巻は、他の四巻に比べて極めて短く、哲学的であるが、二天一流の兵法の究極的な目標が何であるかを示している 40 。

「空」の定義

武蔵が説く「空」とは、一般に連想されるような単なる虚無や無気力な状態では断じてない 42 。彼は、物事の道理をわきまえずにいることや、悩みすぎて成すべきことを見失う状態を「正しい空ではない」と明確に否定する 42 。

武蔵にとっての真の「空」とは、「ある事を知ってはじめてない事を知る、是即ち空也」という言葉に集約される 41 。これは、地の巻から風の巻に至るまで説かれてきた、あらゆる兵法の理屈、技法、戦略を徹底的に学び、身につけ、習熟し尽くした上で、最終的にそれらへの執着から完全に解放された境地を指す。全ての形を学び尽くした者だけが、形の束縛から自由になれるのである。

彼はまた、この境地を「心に少しも曇りもなく、迷いの雲が晴れたところこそ、正しい空だと考えるべきです」と表現する 42 。あらゆる先入観、固定観念、恐怖、迷いといった心の曇りが一切なく、物事の本質を、あたかも磨き上げられた鏡のように、ありのままに映し出すことができる澄み切った精神状態。それが武蔵の言う「空」である。この境地に至れば、思考を介さずとも、身体が自然に、かつ最適に反応し、無意識のうちに勝利への道を歩むことができる。

「空」への道

この究極の境地は、瞑想や思索のみによって到達できるものではない。武蔵は明確に、その道筋を示す。「武士は兵法をしっかりと身につけ、その他の武芸もよく練習し、武士が進む道は少しも暗くなく、心が迷うこともなく、常に怠らず、心と意の二つを磨いて、観と見の二つの眼をとぎすまして」こそ、この「正しい空」に至ることができる、と 42 。つまり、「空」は、地、水、火、風の各巻で示された、地道で過酷な鍛錬の積み重ねの果てにのみ、おのずから現れる境地なのである。

そして、「空を道とし、道を空と見る」という最後の言葉は、この思想の円環的な構造を示唆している 42 。空の境地に至ることを最終目的として修行は終わるのではない。その自由自在の境地から、再び現実の兵法の世界に立ち返り、あらゆる状況に滞りなく対応していく。術を極めることで道に至り、その道はまた、現実の術として無限に展開される。これこそが、武蔵が示した兵法の道の、終わりなき完成形なのである。

第三部:思想的座標と芸術性

『五輪書』の思想をより深く理解するためには、それを孤立したテキストとしてではなく、同時代の思想潮流や、武蔵自身の他の活動との関連性の中に位置づける必要がある。本章では、まず江戸初期の武士社会における主流派であった柳生新陰流の思想と比較することで、武蔵の兵法の特異性を明らかにする。次に、しばしば指摘される禅との関わりを検証し、最後に、彼の水墨画に代表される芸術活動と剣術思想の間に通底する美学を探る。これにより、『五輪書』の思想が持つ多面的な構造を明らかにする。

第一章:「殺人刀」と「活人剣」 ― 柳生新陰流との思想的対峙

宮本武蔵と同時代、武士社会に最も大きな影響力を持っていた剣術流派が、徳川将軍家の御流儀(公式な兵法指南役)であった柳生新陰流である。その思想を代表する柳生宗矩(やぎゅうむねのり)の『兵法家伝書』と武蔵の『五輪書』を比較することは、江戸初期という時代が内包していた、新旧二つの武士道の間の緊張関係を浮き彫りにする。

柳生新陰流の「活人剣」

柳生宗矩が沢庵宗彭らの禅僧の影響を受けて大成した「活人剣(かつにんけん)」の思想は、「一人の悪をころして万人をいかす。是等誠に、人をころす刀は、人を生かすつるぎなるべきにや」という言葉に集約される 45 。これは、剣(武力)を、単なる闘争の道具ではなく、天下泰平を維持し、社会秩序を守るための「統治の道具」として位置づける思想である 46 。その背景には、徳川将軍家に仕えるという、彼の明確な政治的立場が存在する。技法においても、相手を殺傷せずに制圧する「無刀取り」が重視されるなど、平和な時代における武士のあり方を反映した、道徳的・修身的な性格が強い 46 。

武蔵の「殺人刀」

これに対し、武蔵の兵法は徹頭徹尾、いかにして敵を打ち破り、勝利するかという一点に集中している。彼は『五輪書』の中で、「人を切るにはあらず、悪を殺すのだ」といった、柳生流に見られるような政治的・倫理的な正当化の言説を一切用いない 34 。彼にとって兵法とは、善悪の彼岸にある、勝利を手にするための純粋な技術であり、その本質は敵を倒す「殺人刀(さつじんとう)」の論理である 2 。『風の巻』で、見た目を飾ったり、道徳的な意味を付与したりする他流派を批判する武蔵の態度は、この「活人剣」のような、剣に実戦以外の価値を過剰に付与する当時の風潮への、痛烈なアンチテーゼと解釈することができる 30 。

思想的背景の差異

この思想的対立の根源には、両者が生きた立場の違いがある。柳生宗矩は、徳川幕府という巨大な「組織」の中核にあり、その安定と存続に奉仕する「治世の論理」として兵法を体系化した。一方、武蔵は生涯のほとんどを、特定の組織に深く帰属しない浪人か、それに近い「客分」という「個」の立場で生きた 14 。この「個」としての立場が、彼の思想に絶対的な自由と純粋性をもたらした。彼は組織内の力学や政治的配慮から解放され、ただひたすらに「個人としていかに強くなり、いかに勝つか」という一点を掘り下げることができたのである。柳生宗矩が『兵法家伝書』で「将たる者は、相手がけの剣法というものはいらぬものである」と、大名の立場からの兵法を説いたのとは対照的に、武蔵の兵法は、将軍から一兵卒まで、全ての「個」が実践すべき普遍的な道として描かれている 49 。この徹底した個人主義こそが、武蔵の思想の核心であり、封建的な主従関係が消滅した近代以降、そして現代において、組織や国籍を超えて多くの人々の心をとらえる最大の理由となっている。

武蔵の「殺人刀」と柳生宗矩の「活人剣」の思想比較

|

比較項目 |

宮本武蔵(二天一流) |

柳生宗矩(柳生新陰流) |

|

思想の目的 |

個人の勝利と立身。「主君の為、我身の為」に勝つこと。 |

天下泰平の維持と社会秩序の安定。「一人の悪を殺し万人を活かす」。 |

|

兵法の位置づけ |

いかなる状況でも生き残るための、普遍的かつ実践的な戦闘技術。 |

徳川の治世を支えるための、道徳的・政治的な「統治の術」。 |

|

想定する武士像 |

組織に属さず、自らの腕一本で道を切り拓く、自律した「個」としての兵法者。 |

幕藩体制を支える、統治者・官僚としての人格を備えた武士。 |

|

キーワード |

実利、合理、勝利、柔軟性、臨機応変 |

道徳、修身、治国、不動心、無刀 |

|

技法の特徴 |

二刀を用い、状況に応じてあらゆる武器・手段を駆使する、徹底した実戦主義。 |

相手を殺さずに制する「無刀取り」を理想とし、心の在り方を重視する。 |

|

根底にある論理 |

戦国時代の「乱世の論理」。 |

江戸時代の「治世の論理」。 |

第二章:「剣禅一如」の虚実 ― 武蔵と禅思想

『五輪書』には「空」や「無心」といった仏教、特に禅宗由来の用語が散見されること、また晩年に霊巌洞という禅寺ゆかりの地で執筆したことなどから、武蔵の思想と禅の関わりは古くから指摘されてきた 50 。しばしば「剣禅一如(けんぜんいちにょ)」という言葉で、彼の兵法の精神性が語られる 50 。

確かに、武蔵が自己の兵法を深化させる過程で、禅的な修養法や思想から影響を受けたことは間違いないだろう。生死の境を幾度も越えてきた彼が、自らの経験を内省し、普遍的な「道」として体系化する上で、禅の哲学が有効な思索の道具となったことは想像に難くない。特に、あらゆる執着から離れることを説く「空」の思想は、技や形に囚われることを嫌った彼の兵法観と深く共鳴したはずである。

しかし、武蔵を禅僧のような求道者と見るのは早計である。彼はあくまで兵法家であり、その目的は悟りを開くことではなく、戦いに勝つことであった。彼が用いる禅的な概念は、自らが血の滲むような実戦経験の果てに掴み取った、言葉にし難い高次の認識状態や精神の境地を、既存の語彙体系を借りて説明するための「言語」として機能したと考えるのが最も妥当である 53 。

その証左に、彼は死の直前に遺した『独行道(どっこうどう)』の中で、「神仏は尊し、されど神仏を頼まず」と明記している 7 。これは、宗教的な権威や教義に盲従するのではなく、あくまで自らの経験と理性によって道を切り拓こうとする、彼の根本的な合理主義と独立不羈の精神を雄弁に物語っている。武蔵にとって禅は、道を照らす一つの灯火ではあったかもしれないが、歩むべき道そのものではなかったのである。

第三章:筆は剣なり ― 水墨画家としての武蔵

武蔵は、空前絶後の剣豪であると同時に、後世に重要文化財として指定される作品を遺した、一流の水墨画家でもあった 3 。彼の芸術活動は単なる余技ではなく、その兵法思想と分かちがたく結びついている。

彼の代表作とされる『枯木鳴鵙図』や『芦雁図(ろがんず)』などに見られる画風は、彼の剣術の思想そのものを体現している。一切の無駄を削ぎ落とした、鋭く、速い筆致。それは、二天一流の「一拍子の打ち」や、冗長な動きを嫌う思想と完全に通底している 55 。獲物を狙う鵙(もず)や、水辺に佇む雁の姿に込められた一瞬の緊張感は、敵と対峙した際の間合いの駆け引きや、気の応酬を彷彿とさせる。また、墨の濃淡によって表現される立体感や、大胆に描かれた余白の活かし方は、戦場全体を俯瞰する「観の目」や、敵との距離感、戦いのリズムを読む感覚とも共通する、高度な空間認識能力の表れである 55 。

武蔵は『五輪書』地の巻で、「諸芸諸能も兵法の役に立つ」と述べている 3 。彼にとって、剣の道も、書画の道も、究極的には同じ「道」を追求するための、異なる様式に過ぎなかった 55 。一つの道を極めることで、その理は万事に通じる。この「文武両道」の本質を、武蔵は自らの生涯を通じて証明した。彼の筆は剣であり、剣はまた筆であった。剣禅一如以上に、「剣画一如」とでも言うべき境地こそが、宮本武蔵という人物の多面的な本質を、より正確に捉えているのかもしれない。

結論:現代に生きる『五輪書』

本報告書は、『五輪書』を、著者・宮本武蔵が生きた戦国末期から江戸初期という時代の精神性を色濃く反映した、徹底的な実戦主義と合理主義に貫かれた兵法書として分析してきた。その思想の核心は、後世に美化された観念的な武士道ではなく、いかにして敵に「勝ち」、いかにして生き残るかという、戦国のリアリズムそのものであった。

武蔵が遺した兵法の道は、単なる剣術の技法解説に留まらない。地・水・火・風・空の五巻で示された「全体像の把握 → 基礎の徹底 → 応用の展開 → 相対化による自己検証 → 超越的な境地への到達」というプロセスは、武術に限らず、学問、芸術、スポーツ、そしてビジネスに至るまで、あらゆる分野で「道を極める」ための普遍的なモデルを提示している 57 。この普遍性こそが、『五輪書』が書かれてから約400年を経た今日においても、国境や文化を超えて多くの人々を惹きつけ、特に欧米のビジネスリーダーたちに戦略論の古典として愛読される所以である 59 。彼らは、武蔵の説く状況判断力、柔軟な発想、主導権の掌握術、そして何よりも勝利への執念に、現代の厳しい競争社会を勝ち抜くためのヒントを見出しているのである。

しかしながら、その現代的受容にあたっては、留意すべき点がある。『五輪書』を安易な自己啓発書やビジネス訓として消費することは、その本質を見誤る危険性を伴う。武蔵の言葉の背後には、常に「負けは死を意味する」という、現代とは比較にならないほど過酷な現実が存在した。彼が説く「ひしぐ」という戦術の非情さや、「人を切る」ことへの一切の躊躇のなさは、この時代の死生観と共に理解されなければ、その真の重みは伝わらない。

宮本武蔵は、特定の組織に属さず、自らの腕のみを頼りに乱世を渡り歩いた「個」の兵法家であった。彼が『五輪書』を書き終えた数日後に遺した『独行道』の最後の一節は、「我事において後悔せず」という言葉で締めくくられている 7 。自らが信じる道をただひたすらに歩み、その生涯の全てを賭して兵法の真髄を追求した武蔵。彼が『五輪書』に込めた、揺るぎない求道の精神と、勝利への渇望は、組織や社会の中で自らの道を切り拓こうとする全ての現代人に対し、時代を超えて力強い問いかけを続けているのである。

引用文献

- 五輪書 地之巻4 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g104.html

- 五輪書 地之巻2 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g102.html

- 剣豪・宮本武蔵:その実像と『五輪書』に見る兵法思想 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00689/

- 宮本武蔵 of すごかもん - 熊本県立大学 https://www.pu-kumamoto.ac.jp/users_site/ijin/miyamotomusashi.html

- 宮本武蔵年表 https://kumamoto.tabimook.com/page/musashi/nenpyo.html

- 五輪書 地之巻1 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g101.html

- 宮本武蔵の生涯 http://v-rise.world.coocan.jp/rekisan/htdocs/infoseek090519/nhktaiga/musashi/umare.htm

- 宮本武蔵 剣豪・宮本武蔵(1584-1645)の生涯について https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001558151.pdf

- 【剣豪】宮本武蔵の代表的な戦いを紹介します。 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/vs-musashi/

- Miyamoto Musashi - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Miyamoto_Musashi

- 宮本武蔵-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73537/

- 五輪書 火之巻1 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g301.html

- 五輪書 地之巻5 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g105.html

- 特別展「細川家と宮本武蔵」 - 永青文庫美術館 https://www.eiseibunko.com/end_exhibition/2003.html

- 宮本武蔵と八代 | 【公式】熊本県観光サイト もっと、もーっと ... https://kumamoto.guide/look/terakoya/105.html

- 宮本武蔵とは何者?生涯真剣勝負60戦無敗の最強の剣豪を分かりやすく紹介 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/musashi/

- 宮本武蔵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E8%94%B5

- 寺尾孫之允 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E5%B0%BE%E5%AD%AB%E4%B9%8B%E5%85%81

- 戦国~江戸時代とは - 歴史街道 https://www.rekishikaido.gr.jp/timetrip/journey/sengoku/

- 常に死と隣り合わせの戦国武将が追い求めた「滅びの美学」とは? https://sengoku-his.com/2360

- 『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』フレデリック・クレインス - 幻冬舎 https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344987791/

- 【『歴史人』2021年1月号案内】「戦国武将の死生観 遺言状や辞世の句で読み解く 」12月4日発売! https://www.rekishijin.com/10189

- 「五輪書(ごりんのしょ)」(一) https://buna.yorku.ca/japanese/classical/gorin_1.html

- 宮本武蔵 - 晴耕雨読 http://yamazakinomen.mizutadojo.com/miyamotomusashi.html

- 日本史/江戸時代 - ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-edo/

- 五輪書「風の巻」をざっくり解説 ~武蔵による他流派批評 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/funokan/

- 五輪書 風之巻1 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g401.html

- 五輪書 https://www.nipponbudokan.or.jp/CDFy5t/wp-content/uploads/2016/03/tankoubon21.pdf

- 五輪書「水の巻」をざっくり解説 ~武蔵の心身の使い方とは - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/mizunokan/

- 宮本武蔵『五輪書』から読み解く戦いの心得 - IDATEN Ventures https://www.idaten.vc/post/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E8%94%B5%E3%80%8E%E4%BA%94%E8%BC%AA%E6%9B%B8%E3%80%8F%E3%81%8B%E3%82%89%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E5%BF%83%E5%BE%97

- 『五輪書』 宮本武蔵が現代に生きていたら・・・Part2 水の巻 - ココナラ https://coconala.com/blogs/4136808/350484

- 五輪書 水之巻1 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g201.html

- 五輪書・宮本武蔵 | 名文電子読本・解説サイト - DCP https://dcp.co.jp/meikaits/2020/09/11/%E4%BA%94%E8%BC%AA%E6%9B%B8/

- 五輪書 水之巻2 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g202.html

- 五輪書「地の巻」をざっくり解説 ~武蔵の兵法とは? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/chinokan/

- 五輪書「火の巻」をざっくり解説 ~武蔵の生き残る為の戦略 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/hinokan/

- 他流の道をしらずしては、我一流の道、慥(たし)かにわきまへがたし - コンパス・ポイント https://www.compass-point.jp/kakugen/6020/

- メインチャンネル『五輪書』の書き出し文 - note https://note.com/tetsugaku_ch/n/n65db474d5bd2

- 五輪書 風之巻2 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/themusasi2/gorin/g402.html

- 宮本武蔵は何を悟ったか 五輪書 空の巻 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ES1QKIraQO0

- 五輪書|スナ@『本屋』 - note https://note.com/placewithbooks/n/n3b4cf22c0719

- 五輪書「空の巻」をざっくり解説 ~武蔵の兵法の境地 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/kunokan/

- 「勝つ」ことで辿り着く人生の境地『五輪書|宮本武蔵』 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Tk_tiUgpD_g

- 宮本武蔵の「五輪書」|ISSA - note https://note.com/msdf_issa/n/n3495cab67f85

- 【解説編】兵法家伝書(へいほうかでんしょ)とは?柳生宗矩の「活人剣」の境地とは? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/heiho-kadensho1/

- 将軍の剣! 柳生新陰流 徳川幕府「兵法指南」 - KKH-BRIDGE.com https://www.kkh-bridge.com/news/feature/20230210/YASR225GBYR

- 柳生新陰流に学ぶ、我に打ち克つ生き方|人間力・仕事力を高めるWEB chichi - 致知出版社 https://www.chichi.co.jp/web/20180825yagyu-1/

- 五輪書 - ことのは出版 https://www.kotonoha.co.jp/special/gorin-no-syo/

- 十二、新陰流の「廻し打ち」と自由稽古 十三 - CORE https://core.ac.uk/download/72747685.pdf

- 霊巌洞・五百羅漢(雲巌禅寺)- 景観、歴史人物との関係|検索詳細 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/R2-02046.html

- 五輪書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%BC%AA%E6%9B%B8

- 五輪書 - 佐藤玄旺 http://www.genoh.net/category1/category4/

- 宮本武蔵から美意識を学ぶ | 早稲田メンタルクリニック https://wasedamental.com/youtubemovie/7876/

- 宮本武蔵が五輪書を著した洞窟 雲巌禅寺の霊巌洞 |Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/n13044c6fe0dc

- 宮本武蔵と芸能 - Wix.com https://mico-stage-dance.wixsite.com/for-the-show/single-post/2016/10/21/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E8%94%B5

- 宮本武蔵と同時代のヨーロッパ人 - お茶ゼミ√+ https://www.ochazemi.co.jp/jkimi/column_034.html

- Inspiration In A Cave - ENMEI 21 - WordPress.com https://blackbeltbusiness.wordpress.com/inspiration-in-a-cave/

- Miyamoto Musashi: Samurai Master of Strategy and Philosophy - Sengoku Chronicles https://sengokuchronicles.com/miyamoto-musashi-samurai-master-of-strategy-and-philosophy/

- 強運に選ばれる人になる 超訳「五輪書」 - 読書のすすめ https://dokusume.shop-pro.jp/?pid=174026464

- The Book of Five Rings - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Five_Rings

- Miyamoto Musashi | Samurai, Duelist, Swordsman | Britannica https://www.britannica.com/biography/Miyamoto-Musashi-Japanese-soldier-artist