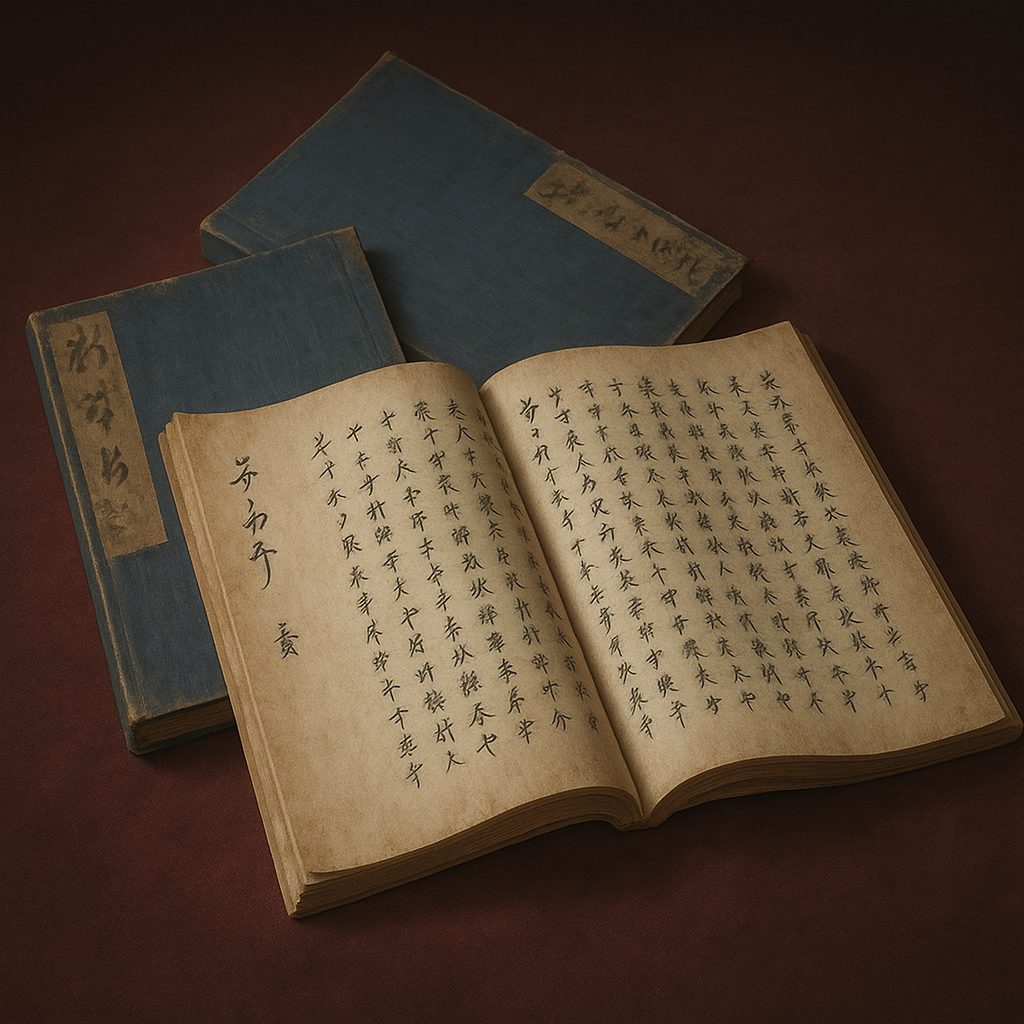

伊曾保物語

『伊曾保物語』は戦国期に活版印刷され、異文化受容と創造の象徴。当時の口語を伝え、西洋寓話に日本思想を融合。禁教令で失われた文化弾圧の証人。

『伊曾保物語』の深層分析:戦国日本における異文化受容と創造

序論:戦国時代の異文化接触と『伊曾保物語』

16世紀の日本は、内なる戦乱と外からの衝撃が交錯する、激動の時代であった。応仁の乱以降、百年にわたって続いた群雄割拠の時代は、社会構造を大きく揺るがし、旧来の権威を失墜させる一方で、新たな価値観と秩序を模索するエネルギーに満ちていた。この時代、日本の歴史は、初めて本格的に世界史の大きな潮流と合流する。大航海時代の主役であったポルトガルやスペインの来航は、単に鉄砲や珍奇な文物を伝えただけではなかった。それは、日本人がこれまで経験したことのない、全く異なる世界観、宗教、そして技術体系との遭遇を意味した 1 。

この異文化接触の最前線に立ったのが、イエズス会の宣教師たちであった。1549年(天文18年)のフランシスコ・ザビエル来日を皮切りに、彼らは日本でのキリスト教布教を精力的に展開した 2 。彼らは単なる宗教家ではなく、天文学や地理学、医学といった当代最新の西洋科学知識を携えた知識人集団でもあった 3 。戦国大名たちは、彼らのもたらす南蛮貿易の巨利、特に軍事力を左右する火器や弾薬の供給を求め、その見返りとして布教を許可した 1 。この政治的・経済的利害と宗教的使命が複雑に絡み合った関係性こそが、戦国時代のキリシタン布教の大きな特徴であった。

このような時代背景の中で、一冊の書物が産声を上げた。それが、1593年(文禄2年)に天草で刊行された『伊曾保物語』である。一般に「イソップ物語」の翻訳本として知られるこの書物は、しかし、その一面的な理解をはるかに超える、多層的で深遠な意味を内包している。

本報告書は、『伊曾保物語』を単なる西洋文学の初期翻訳事例としてではなく、戦国時代という特異な歴史的文脈の中で生まれた「戦略的出版物」として捉え直すことを目的とする。すなわち、イエズス会の周到な布教戦略の産物として、当時の日本語の「生きた音声」を封じ込めた言語学的タイムカプセルとして、そして和洋の価値観が衝突し融合した「文化創造」の結晶として、本書を多角的に分析する。これにより、戦国日本がいかにして異文化と対峙し、それを受容・変容させ、新たな文化を創造していったのか、そのダイナミックな過程を『伊曾保物語』という類稀な文化遺産を通して解き明かしていく。

第一章:『伊曾保物語』の誕生—キリシタン版出版事業の全貌

『伊曾保物語』の誕生は、一個人の着想から始まったものではなく、イエズス会という組織が日本布教のために展開した、壮大かつ緻密な文化戦略の一環であった。その中心人物が、東インド巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノである。

巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの布教戦略

1579年に来日したヴァリニャーノは、それまでの布教方針を大きく転換させる革新的な戦略を打ち出した 5 。それは「適応主義」として知られ、ヨーロッパの文化や習慣を一方的に押し付けるのではなく、日本の文化、慣習、社会制度を深く理解し、尊重した上で布教を行うというものであった 6 。彼は、日本人の知性や誇りを高く評価し、宣教師たちに日本語の習得だけでなく、日本の礼儀作法を身につけることを厳しく求めた。この適応主義こそが、キリシタン版出版事業、ひいては『伊曾保物語』刊行の思想的根幹をなしている。

ヴァリニャーノは、布教活動の効率化と質の向上を図るため、日本に活版印刷術を導入することを計画した 6 。口伝や手書きの写本に頼るのではなく、統一された教義書や学習教材を大量に印刷・配布することで、布教の基盤を強固なものにしようと考えたのである。

グーテンベルク式活版印刷機の導入とその意義

ヴァリニャーノの計画は、1582年に彼が企画し、ローマへ派遣した天正遣欧使節によって実現へと向かう。1590年(天正18年)、8年半の旅を終えて帰国した使節団は、ヴァリニャーノと共にグーテンベルク式の金属活字印刷機と専門の技術者を日本へともたらした 6 。これは、日本の印刷史における画期的な出来事であった。木版印刷が主流であった当時の日本において、金属活字を用いたこの印刷技術は、まさに最先端テクノロジーの導入を意味した。

印刷所は、まず1591年に肥前国加津佐(かづさ)に開設され、最初のキリシタン版が出版された 8 。しかし、豊臣秀吉によるバテレン追放令(1587年)後の不安定な政治情勢を反映し、印刷拠点は天草、そして長崎へと移転を余儀なくされていく 10 。この拠点の移動自体が、当時のキリシタンたちが置かれていた precarious な状況を物語っている。

天草コレジヨ:戦国時代の最高学府兼出版拠点

印刷事業が最も花開いたのが、天草の地であった。1591年から1597年にかけて、天草には宣教師養成を目的とした大神学校、すなわちコレジヨ(学林)が設置された 11 。この天草コレジヨは、単なる神学校ではなく、神学、哲学、ラテン語、音楽、そして日本語などを教える、当時の日本の最高学府と呼ぶにふさわしい教育機関であった 12 。

この学術拠点において、活版印刷機はフル稼働し、今日「天草版」として知られる数々のキリシタン版が生み出された。その内容は、キリスト教の教義書『ドチリナ・キリシタン』に留まらず、日本文学の『平家物語』(1592年刊)、辞書の『羅葡日対訳辞典』(1595年刊)、そして西洋文学の『伊曾保物語』(1593年刊)など、驚くほど多岐にわたっていた 8 。特筆すべきは、その出版規模である。当時のヨーロッパにおける印刷部数が一作品あたり300部から500部程度であったのに対し、天草コレジヨでは1500部以上を印刷していたとされ、16世紀末の天草が世界有数の出版センターであったことを示している 12 。

なぜ宗教書ではなく『イソップ物語』だったのか:宣教師の日本語教育と日本人の教養へのアプローチ

天草版のラインナップの中で、なぜ宗教とは直接関係のない『伊曾保物語』が出版されたのか。この問いにこそ、イエズス会の洗練された文化戦略が隠されている。

表向きの、そして直接的な目的は、来日したヨーロッパ人宣教師たちのための日本語学習用教科書であった 13 。『伊曾保物語』が、当時の書き言葉である文語体ではなく、話し言葉である口語体で書かれていることは、その最大の証拠である 14 。宣教師たちは、このテキストを通じて、日常会話で使われる語彙や文法、そして発音を学んだのである 17 。

しかし、その目的は語学学習だけに留まらなかった。イエズス会の布教戦略は、特に織田信長や豊臣秀吉といった天下人、そして各地の大名や有力武士といった支配階級へのアプローチを重視していた 3 。この階層は、武芸だけでなく、漢籍や和歌などの古典教養を身につけた知識人でもあった 20 。彼らに対して、いきなりキリスト教の難解な教義を説くのは得策ではない。そこで選ばれたのが、『イソップ物語』であった。

寓話という形式は、洋の東西を問わず、教訓や倫理を伝えるための普遍的なメディアである。日本の知識層もまた、『今昔物語集』などに含まれる仏教説話などを通じて、寓話形式に親しんでいた。イエズス会は、『伊曾保物語』を、こうした日本の知識層が持つ知的背景に訴えかける「文化的な架け橋」として戦略的に用いたのである。物語の面白さで読者を引きつけ、その中に含まれる教訓を通じて、西洋的な合理主義や倫理観を自然な形で提示する。これにより、キリスト教そのものへの心理的な抵抗感を和らげ、知的な関心を喚起するという、高度な文化戦略がそこにはあった。これは、仏僧との論争に備えて仏教経典を学ぶ 2 といったヴァリニャーノの「適応主義」が、出版という形で具体的に実践された例と言えるだろう。このように『伊曾保物語』は、単なる翻訳本ではなく、戦国日本の支配層の心に分け入るための、巧みにデザインされた「戦略的文化兵器」としての側面を持っていたのである。

第二章:書誌学的考察—「天下の孤本」の物理的特徴と構成

『伊曾保物語』は、その内容だけでなく、書物としての物理的な存在そのものが、多くの歴史的情報を我々に伝えてくれる。特に、現存する唯一の刊本が持つ特徴は、その製作意図と後の運命を雄弁に物語っている。

原題『ESOPONO FABVLAS』の分析

本書の扉に記された原題は『ESOPONO FABVLAS』である 11 。これはラテン語の "Fabulae Aesopi"(イソップの寓話)を、当時のポルトガル語式の綴りと発音に基づいてローマ字表記したものである。FABVLAS の "V" が "U" の音価を持つことなどがその特徴である。このラテン語の原題をポルトガル式のローマ字で記すという形式自体が、古典西洋文化をベースとしながら、ポルトガルという大航海時代の主役を通じて日本にもたらされたという、本書の出自を象徴している。

大英図書館所蔵本の現況:『平家物語』『金句集』との三部合綴本

1593年に天草で相当数が印刷されたはずの『伊曾保物語』であるが、今日、その存在が確認されているのは、英国ロンドンの大英図書館に所蔵されている一冊のみである 16 。このため、本書は「天下の孤本」として、極めて貴重な文化財とされている 22 。

さらに、この大英図書館本は、『伊曾保物語』が単独で製本されたものではなく、『天草版 平家物語』(1592年刊)、『伊曾保物語』(1593年刊)、そして東西の格言を集めた『金句集(きんくしゅう)』の三作品が一冊にまとめられた「三部合綴本」という形をとっている 16 。この三作品が共に編まれたことには、明確な意図があったと考えられる。すなわち、これは宣教師のための体系的な日本文化・日本語学習カリキュラムとしてデザインされていた可能性が高い。まず『平家物語』で日本の武士社会の価値観や歴史、そして「もののあはれ」や「無常観」といった日本的な情念を学ぶ。次に『伊曾保物語』で、西洋の寓話に触れつつ、平易な口語表現を習得する。そして最後に『金句集』で、東西の普遍的な知恵や格言を学び、日本人との知的な対話に応用する。この三部作は、ヴァリニャーノの適応主義に基づき、宣教師を高度な知日家へと育成するための、一つの完成された教育パッケージであったと推察される。

判型、紙質、印刷技術から見る16世紀末の出版文化

大英図書館本の判型は、縦17.0cm、横11.0cmほどの小冊子である 16 。これは、机上でじっくり読むというよりは、携帯していつでも参照できる学習用テキストとしての実用性を重視したサイズである。紙は日本の和紙が用いられており、印刷技術は前述の通り、金属活字を用いたグーテンベルク式である。文字の鮮明さやレイアウトの均整は、当時の日本の主流であった木版印刷とは一線を画しており、その技術的な先進性を示している 9 。

「天下の孤本」という事実が物語る歴史の断絶

天草で1500部以上も印刷されたという記録 12 がありながら、なぜ現存するのはわずか一冊、それも海外に流出したものだけなのか。この問いに対する答えは、本書が辿った過酷な運命、そして日本の近世史における文化の断絶へと我々を導く。

豊臣秀吉のバテレン追放令に始まり、徳川幕府が確立する過程で強化されたキリスト教禁教政策は、想像を絶する厳しさであった 1 。キリシタン版の書物は、危険な思想を広める「邪書」として禁書の筆頭に挙げられ、徹底的な捜索と焚書の対象となった。所有しているだけで厳罰に処せられる状況下で、国内にあったキリシタン版はほぼ根絶やしにされたと考えられる。

大英図書館本がどのような経緯で日本を離れ、英国に渡ったのかは、今なお謎に包まれている 22 。しかし、確かなことは、国内での苛烈な弾圧を奇跡的に免れ、海を渡ったからこそ、その命脈を保つことができたという事実である。したがって、「天下の孤本」という言葉は、単にその希少価値を示すものではない。それは、17世紀初頭の日本で起きた大規模な思想・文化弾圧の激しさと、それに伴う歴史の断絶を、その存在自体で証明する「物言わぬ歴史の証人」なのである。この一冊の書物は、失われた数千、数万の同胞の声を代弁しているとも言えるだろう。

第三章:内容分析—寓話の構造と日本独自の展開

『伊曾保物語』は、単にヨーロッパのイソップ寓話を日本語に置き換えただけのものではなく、日本の読者を意識した巧みな編集と物語構造を持っている。その構成は、読者を引き込み、教訓を効果的に伝えるための戦略的な配慮に満ちている。

収録寓話の概観と分類

本書は上巻・中巻・下巻の三巻から構成される。Wikisource等で確認できる目録によれば、全体で70話の寓話が収録されている 25 。しかし、その内容は均一ではない。大きく分けると、上巻の大部分を占める「イソップ自身の物語」と、中・下巻に収録されている「動物寓話」の二部構成となっている点が、本書の大きな特徴である。

上巻では、「本國の事」「荷物をもつ事」から始まり、奴隷であったイソップが、その類稀なる知恵と弁舌によって数々の難題を解決し、ついには自由の身となり王の顧問にまで上り詰めるという、一種の立身出世物語が描かれる。これは、まず物語の語り手であるイソップという人物そのものに読者の興味と共感を抱かせ、彼の語る言葉に権威と説得力を持たせるための、巧みな導入部として機能している。

そして中・下巻で、「狼とひつじとの事」や「いぬしゝむらをくはへて川をわたる事」といった、我々がよく知る動物寓話が本格的に展開される。各話は短い物語と、それに続く「教訓」から成り立っており、上巻で確立されたイソップの賢者のイメージが、これらの教訓の受容を一層効果的にしている。

翻訳の底本と推定される欧州版『イソップ集』との比較

研究によれば、『伊曾保物語』は、特定の単一の原典から忠実に翻訳されたものではないことが指摘されている 26 。むしろ、15世紀にウィリアム・キャクストンが出版した英語版をはじめとする、当時ヨーロッパで流布していた複数のイソップ寓話集を底本とし、それらを編纂・再構成して作られた「編訳」と呼ぶべきものである。

宣教師たちは、複数のテキストの中から、日本の布教や教育に有用と思われる話を選び出し、時には複数の話を組み合わせたり、順番を入れ替えたりした。この編集作業の過程で、後述するような「教訓の日本化」が大胆に行われた。これは、彼らが単なる翻訳者ではなく、明確な目的意識を持った「編集者」であったことを示している。

イソップ自身の物語(上巻)と動物寓話(中・下巻)の二部構成が持つ意味

この二部構成は、極めて戦略的な物語構造と言える。もし本書が冒頭から動物寓話の羅列で始まっていたら、読者はそれを単なる子供向けの作り話として軽んじてしまったかもしれない。しかし、本書はまず、身体的なハンディキャップ(イソップは醜い容姿の持ち主として描かれる)と奴隷という社会的な最底辺の身分にありながら、知恵一つで運命を切り拓いていくイソップの人間ドラマを提示する。

この物語は、下剋上が常であった戦国時代の日本人、特に実力主義で成り上がろうとする武士たちにとって、大いに共感を呼ぶものであっただろう。イソップの姿に、自らの理想や現実を重ね合わせた読者も少なくなかったはずだ。このようにして、まず語り手であるイソップへの強い感情移入を促し、彼を「賢者」として読者の心にインプットする。その上で、中・下巻においてその賢者が語る寓話と教訓を提示することで、読者はそれらを単なるお話ではなく、深い知恵と洞察に満ちた金言として、より真摯に受け止めることになる。この構造は、読者の心理を巧みに誘導し、教訓の効果を最大化するための、洗練されたレトリックなのである。

第四章:言語学的価値—ローマ字綴りが明かす戦国時代の口語

『伊曾保物語』が持つ価値の中で、最もユニークかつ学術的に重要なものの一つが、その言語学的価値である。ポルトガル式ローマ字で綴られた本書は、書き言葉の世界からは窺い知ることのできない、16世紀末の日本人が実際に話していた「生きた言葉」の姿を、驚くべき解像度で現代に伝えている 16 。

ポルトガル式ローマ字表記の規則性

イエズス会の宣教師たちは、日本語を学ぶにあたり、その音声を耳で聞いたままに、自国のアルファベット表記法(ポルトガル式ローマ字)で記録した。彼らの目的はあくまで実用的な言語習得であり、歴史的記録を残す意図はなかった 13 。しかし、この実用主義的なアプローチが、結果として、当時の日本語の音韻体系を客観的に記録するという、学術的な副産物を生んだ。仮名遣いのような、書記上の約束事や歴史的経緯に左右されることなく、純粋に「音」を写し取ろうとしたその姿勢が、本書を第一級の言語史料たらしめているのである。

当時の発音(ハ行転呼、合拗音など)の復元

仮名表記では失われてしまう多くの音韻情報が、ローマ字表記によって克明に記録されている。

- ハ行の子音: 現代のハ行(h)の多くが、当時はファ・フィ・フ・フェ・フォ([f])やパ・ピ・プ・ペ・ポ([p])の音であったことがわかる。例えば、「母」は fafa(ファファ)、「花」は fana(ファナ)と表記されており、ハ行転呼と呼ばれる音韻変化の途上段階を示している。

- 合拗音: 現代語では消滅した「クヮ」「グヮ」といった合拗音の存在が明確に示されている。例えば、「火事」は qaji(クヮジ)、「元日」は gwanjitsu(グヮンジツ)と表記されている。

- 四つ仮名: 「じ」「ぢ」「ず」「づ」の区別が、ローマ字表記の上でも ji, gi, zu, zzu などと書き分けられており、当時はまだ音韻的な区別が残っていたことを示唆している。

これらの事実は、『伊曾保物語』がなければ、その具体的な音価を復元することが極めて困難であったものであり、国語音韻史研究における本書の価値は計り知れない。

口語文法と語彙:ウ音便、助詞「ば」の使用など、現代方言(特に熊本方言)との連続性

本書は、音韻だけでなく、当時の口語文法や語彙を知る上でも貴重な宝庫である。特に、出版地である天草を含む、現代の熊本県や九州地方の方言との驚くべき連続性が見られる点は興味深い。

- ウ音便: 動詞の連用形に見られるウ音便が多用されている。例えば、「笑った」は varauta(笑うた)、「買った」は côte(買うて)と表記される 28 。これは現代の関西地方や九州地方の方言にも見られる特徴である。

- 格助詞「ば」: 目的格を示す助詞「を」の代わりに、「ば」が用いられることがある。例えば、「お茶を飲む」が「お茶ば飲む」となるような用法である 28 。この助詞「ば」は、現代の熊本方言や博多弁などで日常的に使われており、400年以上前の口語が方言として現代に生き続けていることを示している。

- 語彙: 「どしめく」(大声で騒ぐ)、「ねぶる」(舐める)といった、現代の標準語ではあまり使われなくなったが、一部の方言には残っている古語が散見される 11 。

これらの言語的特徴は、『伊曾保物語』が意図せずして、16世紀末の日本の話し言葉を封じ込めた「音声のタイムカプセル」となったことを示している。宣教師たちが実用目的で写し取った「音」が、数世紀の時を超えて、現代の方言の中にその響きを留めているという事実は、この書物が持つ奇跡的な史料価値を浮き彫りにする。

表1:天草版『伊曾保物語』のローマ字表記と現代日本語の比較

|

天草版の表記 (推定発音) |

漢字仮名交じり翻字 |

現代標準語 |

現代方言での用例(主に熊本弁) |

言語学的現象 |

|

fafa (ファファ) |

母 |

はは |

- |

ハ行転呼 (F音) |

|

qaji (クヮジ) |

火事 |

かじ |

- |

合拗音 (kw) |

|

varauta (ワラウタ) |

笑うた |

笑った |

笑うた |

ア行ワ行五段活用のウ音便 |

|

sore uoba (ソレヲバ) |

それをば |

それを |

それば |

強調の格助詞「をば」→「ば」 |

|

yô (ヨウ) |

良う |

良く |

良うなった |

形容詞のウ音便 |

|

neburu (ネブル) |

ねぶる |

舐める |

ねぶる |

古語の残存 |

第五章:戦国時代の視座—教訓の「日本化」と武士社会への浸透

『伊曾保物語』が戦国時代の日本で受容される上で、その言語的な平易さと並んで決定的に重要だったのが、物語の核心である「教訓」部分に加えられた大胆な文化的翻案、すなわち「日本化」であった。翻訳者(編者)たちは、西洋の価値観をそのまま提示するのではなく、日本の読者、特に武士階級が持つ思想的背景や文化的コードに合わせて、教訓を巧みに再解釈・再創造したのである。

寓話に付された「教訓」の分析

本書の寓話に付された教訓は、抽象的な神学的真理よりも、現実社会を生き抜くための身近で実用的な「処世術」が中心となっている 26 。例えば、「人とのつきあい方」や「自身の身の処し方」に関する教えが多く、これは実利を重んじ、常に生死の駆け引きの中にあった戦国武士の気風によく合致していたと考えられる。彼らにとって、寓話は単なる娯楽ではなく、乱世を生き抜くための知恵を学ぶ実践的なテキストとして機能した可能性がある。

キリスト教的価値観と日本的価値観(仏教・儒教)の融合

この「日本化」の核心が最も顕著に見て取れるのが、中巻第一話「イソポ、子息に異見の条々」である 26 。ここでイソップが養子に与える18カ条の教訓には、原典のヨーロッパ版には見られない、日本独自の思想が色濃く反映されている。

- 無常観の導入: 教訓の冒頭に「人間の有様は、夢幻のごとし」という一節がある。これは西洋のキリスト教的な世界観ではなく、『平家物語』の「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」に代表される、日本の仏教的無常観を明らかに反映したものである 26 。戦国武士の精神的基盤であった無常観を冒頭に置くことで、読者の共感を引き出し、その後の教訓への導入をスムーズにしている。

- 忠君思想の強調: 「君に二心なく、忠節を尽くす儘に命を惜しまず、真心に仕へ奉るべし」という教えは、ヨーロッパ的な王への忠誠とは質的に異なる、日本の封建社会における主君への絶対的な「忠」の倫理観を色濃く反映している 26 。主君のためには命をも投げ出すことを至上とする武士道の精神が、西洋の物語の中に移植されているのである。

- 儒教的徳目の受容: 「人として、重からざる時は威勢なし」という言葉は、明らかに『論語』の「君子重からざれば則ち威あらず」からの引用である。また、「老者の異見を軽しむる事なかれ」という教えは、長幼の序を重んじる儒教的な徳目を反映している 26 。これらは、武士階級の必須教養であった儒学の価値観を組み込むことで、物語の権威性を高める効果があった。

- 兵法思想の反映: 「権威をもって人を従へんよりは、しかじ、柔かにして、人になつかしんぜられよ」という教訓は、中国の兵法書『三略』にある「柔能く剛を制し、弱能く強を制す」という思想の反映である 26 。力だけではなく、徳や仁愛によって人を治めるという思想は、理想的な為政者像として、多くの戦国武将が学んだものであった。

これらの「日本化」は、単なる意訳や誤訳の結果ではない。それは、異質な西洋文化の産物であるイソップ物語が、戦国日本という文化的「坩堝(るつぼ)」の中で、既存の強力な思想体系(仏教、儒教、武士道)と接触し、変容し、そして融合していくダイナミックな文化創造の過程そのものである。翻訳者たちは、西洋の物語を日本の文化的文法に則って翻訳し直すことで、その受容を促した。その結果、『伊曾保物語』は、もはや西洋の物語でも日本の物語でもない、両者が分かちがたく混ざり合った、全く新しいハイブリッドな「和洋混淆の教訓文学」として再創造されたのである。この一冊の書物は、戦国時代という時代が持っていた、異質なものを呑み込み、自らの文脈で再定義する、強靭で創造的な文化のあり方を見事に体現している。

表2:欧州原典と『伊曾保物語』における教訓の比較分析(「イソポ、子息に異見の条々」より)

|

『伊曾保物語』の教訓 |

相当する欧州原典(キャクストン版等)の主旨 |

背景にある日本の思想 |

|

人間の有様は、夢幻のごとし。 |

人間は運命に従わねばならない。 |

仏教(無常観) |

|

君に二心なく、忠節を尽くすべし。 |

王の怒りを招かぬようにせよ。 |

武士道(忠君思想) |

|

人として法度を守らざれば、畜類に異ならず。 |

人間である以上、人事に関心を持て。 |

儒教(礼・法思想) |

|

人として、重からざる時は威勢なし。 |

(該当項目なし) |

儒教(『論語』) |

|

権威をもって人を従へんよりは、柔かにすべし。 |

家族に愛されたくば、面倒を見よ。 |

兵法思想(『三略』) |

|

老者の異見を軽しむる事なかれ。 |

良い友人を得られる者は幸せである。 |

儒教(孝・長幼の序) |

第六章:歴史的遺産としての『伊曾保物語』—再発見から現代の研究まで

『伊曾保物語』の物語は、16世紀の刊行で終わるわけではない。その後の歴史的運命と、近代における再発見、そして現代に至る研究の広がりこそが、本書の価値をさらに豊かなものにしている。

禁教令とキリシタン版の消滅

イエズス会による活版印刷事業は、1591年の開始から1614年(慶長19年)の徳川家康による全国禁教令発布までの、わずか四半世紀ほどの短い期間でその幕を閉じた 8 。この禁教令により、キリシタン版の出版は完全に途絶え、既刊の書物は徹底的に破壊された。こうして、『伊曾保物語』を含む多くの貴重な文化遺産が、日本の歴史の表舞台から姿を消すことになったのである。

新村出による大英博物館での「再発見」とその衝撃

歴史の闇に埋もれていた『伊曾-保物語』に再び光が当てられたのは、刊行から300年以上が経過した20世紀初頭のことである。1907年、ヨーロッパに留学中であった言語学者の新村出(しんむらいずる)が、ロンドンの大英博物館(当時)の書庫で、この「天下の孤本」を発見し、その全文を書写したのである 11 。

この発見は、日本の学術界に大きな衝撃を与えた。それは、単に失われたと思われていた一冊の書物が見つかったという以上の意味を持っていた。ローマ字で綴られたその本文は、これまで文献からは窺い知ることのできなかった室町時代末期の口語の姿を、ありありと映し出していたからである。新村出によるこの「再発見」は、近代における国語学、特に音韻史研究の新たな扉を開く、画期的な出来事となった。

国語学、日本史、比較文学における研究の進展

新村出による紹介以降、『伊曾保物語』は、様々な学問分野で第一級の史料として注目され、多角的な研究が進められてきた。

- 国語学: 前述の通り、当時の音韻、文法、語彙を研究する上で不可欠な史料として、日本語の歴史を解明する上で絶えず参照されてきた 16 。

- 日本史: イエズス会の布教戦略、戦国時代から江戸初期にかけての東西文化交流、そして禁教政策の実態などを具体的に明らかにする史料として、キリシタン史や対外関係史の研究に大きく貢献した 30 。

- 比較文学・比較文化: 西洋文学が日本でどのように受容され、変容したかを示す最古の例の一つとして、翻訳論や文化受容史の分野で重要な研究対象となっている 30 。

国立国語研究所によるデジタル化と新たな研究の可能性

そして21世紀に入り、『伊曾保物語』の研究は新たな段階を迎えている。近年、国立国語研究所が中心となり、大英図書館が所蔵する原本の高精細なカラー画像データがインターネット上で公開された 17 。さらに、ローマ字原文と漢字仮名交じり翻刻文を対照できるテキストデータや、それらを構造化したコーパス(大規模言語資料)の構築も進められている 27 。

これにより、かつては一部の研究者しかアクセスできなかった「天下の孤本」に、今や世界中の誰もが容易に触れることができるようになった。このデジタル化は、既存の研究を深化させるだけでなく、データ科学などの新たな手法を用いた研究を可能にし、未来の学術的発見への扉を大きく開いている。400年以上前に天草の地で生まれた一冊の書物は、デジタル時代において新たな生命を得て、その物語を未来へと語り継いでいるのである。

結論:戦国日本が生んだ和洋混淆の文化遺産

本報告書で詳述してきたように、天草版『伊曾保物語』は、単に「イソップ物語の古い翻訳本」という言葉で要約できるような、単純な存在ではない。それは、戦国時代という激動の時代が生み出した、極めて多層的で複雑な価値を内包する文化遺産である。

第一に、本書は イエズス会の高度な布教戦略の産物 である。ヴァリニャーノの適応主義に基づき、宣教師の語学教育と、日本の支配階級の知的好奇心に応えるという二重の目的を持って、巧みに企画・編集された戦略的出版物であった。

第二に、本書は 戦国時代の口語音声を伝える言語学的タイムカプセル である。宣教師たちの実用的な目的が、期せずして、当時の人々の生きた話し言葉をローマ字表記のうちに封じ込め、400年後の我々にその響きを伝える、比類なき言語史料となった。

第三に、本書は 東西の価値観が衝突し融合した和洋混淆の創造物 である。西洋の寓話という器の中に、日本の仏教的無常観、儒教的徳目、そして武士道の精神が注ぎ込まれ、全く新しいハイブリッドな教訓文学として再創造された。これは、異文化と出会った日本が、それをいかに解釈し、自らの文脈で再定義していったかを示す輝かしい実例である。

そして第四に、本書はその「天下の孤本」という存在自体が、 近世日本の苛烈な文化弾圧の歴史を物語る物証 である。その奇跡的な残存は、失われた数多の書物の声を代弁し、歴史の断絶の深さを我々に突きつけている。

結論として、『伊曾保物語』は、内乱のエネルギーと外来文化の衝撃が渦巻く、戦国時代という「坩堝」だからこそ生まれ得た、他に類を見ないユニークな文化遺産であると言える。それは、一つの書物の枠を超え、グローバル化の波に洗われた16世紀日本が、いかにして困難な課題と向き合い、異質なものとの対話を通じて新たな価値を創造していったか、そのダイナミックな精神の軌跡を今に伝える、不滅の物語なのである。

引用文献

- 徳川家康「キリスト教を徹底弾圧した」深い事情 日本がスペイン植民地になった可能性もある https://toyokeizai.net/articles/-/355272?display=b

- イエズス会 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/iezusukai/

- ザビエルの来日後、信者が急増!?イエズス会がキリスト教布教のためにとった戦略とは https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/176246/

- 日本はポルトガル領になる予定だった…「長篠の合戦」で織田信長の鉄砲隊をイエズス会が支えたワケ 植民地化の先兵として送り込まれた宣教師たち - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/58188?page=1

- 『アレッサンドロ・ヴァリニャーノ: 日本に活字印刷を南蛮船でもたらした宣教師』 | AMOR https://webmagazin-amor.jp/2023/01/30/%E3%80%8E%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8E-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E6%B4%BB%E5%AD%97%E5%8D%B0/

- キリシタン版と日欧文化交流 https://www.eajrs.net/files/happyo/yasue_akio.pdf

- アレッサンドロ・ヴァリニャーノ : 日本に活字印刷を南蛮船でもたらした宣教師 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BC17879746

- キリシタン版|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1998

- 日本の活字本とその歴史 - ミズノプリテック https://www.mizunopritech.co.jp/mpm/mpm03.html

- アレッサンドロ・ヴァリニャーノ― 日本に活字印刷を南蛮船でもたらした宣教師 - 印刷学会出版部 https://www.japanprinter.co.jp/book/978-4-87085-244-0/

- 天草版伊曽保物語の語彙の変化の考察 https://koutoku.ac.jp/toyooka/pdf/department/kiyou/r3/r3-15.pdf

- 天草本は当時のベストセラー!? | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_column/amakusa-bon

- エソポ物語 : 付・古活字本伊曽保物語 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN05702328

- 天草本イソポ物語とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E8%8D%89%E6%9C%AC%E3%81%84%E3%81%9D%E3%81%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E-3132087

- 天草版伊曽保物語 影印及び全注釈 言葉の和らげ 影印及び翻刻翻訳 - 株式会社 新典社 https://shintensha.co.jp/product/%E5%A4%A9%E8%8D%89%E7%89%88%E4%BC%8A%E6%9B%BD%E4%BF%9D%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E5%BD%B1%E5%8D%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%A8%E6%B3%A8%E9%87%88-%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E5%92%8C%E3%82%89%E3%81%92/

- 大英図書館所蔵天草版『平家物語』『伊曽保物語』『金句集』画像 - 国立国語研究所 https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/

- 「天草版(キリシタン資料)の画像コンテンツ」高田智和 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=GzBPIfaPhu8

- 国立国語研究所、「大英図書館蔵天草版『平家物語』『伊曽保物語』『金句集』画像」を公開 https://current.ndl.go.jp/car/37690

- 信長はなぜ、イエズス会と決別したのか - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6219

- 伊達政宗、織田信長ら名武将は教養も一流だった|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-051.html

- 【中上級者向け】戦国武将の逸話集を読むには《常山紀談、名将言行録、明良洪範…》 https://moriishi.com/entry/sengoku-itsuwashuu/

- ヨーロッパに渡ったキリシタン資料が解き明かす中世日本語―天草版『平家物語』『伊曽保物語』『金句集』画像Web公開 - ニュース - ことば研究館 | 国立国語研究所 https://kotobaken.jp/release/news-190318-01/

- 天草版伊曽保物語 | 日本語史研究用テキストデータ集 https://www2.ninjal.ac.jp/textdb_dataset/amis/

- キリシタン版 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3%E7%89%88

- 伊曾保物語 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9B%BE%E4%BF%9D%E7%89%A9%E8%AA%9E

- 伊曾保物語 における教訓について - 佛教大学図書館デジタル ... https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/DB/0040/DB00400L107.pdf

- 情報学広場:情報処理学会電子図書館 https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/192447

- 天草版伊曽保物語と熊本方言の関係について ―発音の変化を探る ... https://koutoku.ac.jp/toyooka/pdf/department/kiyou/r3/r3-8.pdf

- 新村 出 - 山口県の先人たち - https://heisei-shokasonjuku.jp/senjindb/shinmuraizuru/

- 伊曾保物語 : 万治絵入本 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA49604732

- 天草版伊曽保物語 ローマ字・漢字仮名翻字対照テキスト - 国立国語研究所 https://www2.ninjal.ac.jp/textdb_dataset/amis/amis-rk-001.html