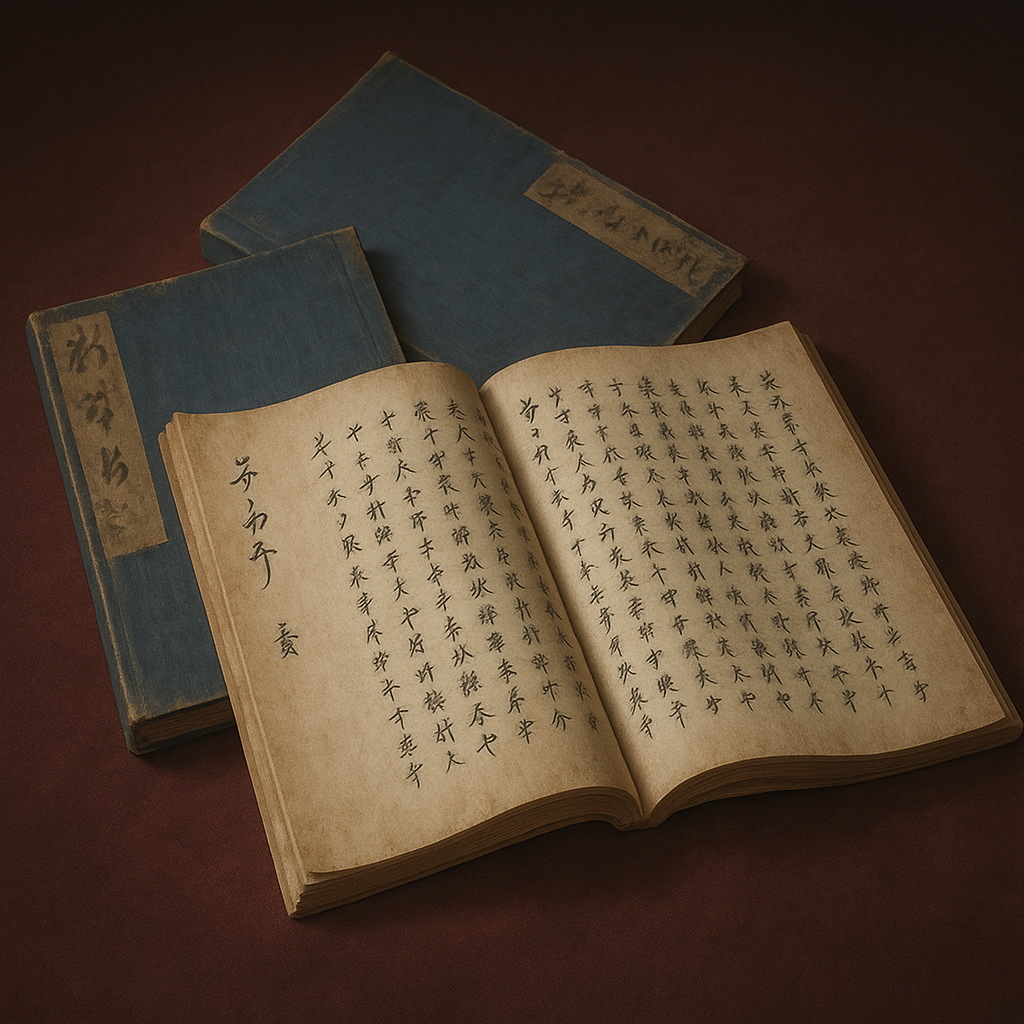

啓迪集

曲直瀬道三の『啓迪集』は戦国乱世の医学金字塔。実証的「察証弁治」を提唱し、医学校設立で後世派医学を確立、日本医学発展に貢献。

『啓迪集』の総合的研究:戦国乱世が生んだ医学の金字塔

序論:戦国乱世の医療と曲直瀬道三の登場

『啓迪集』は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した医師、曲直瀬道三(まなせどうさん)によって著された、日本の医学史に不滅の足跡を刻む医学書です。本書を深く理解するためには、まず、それが生み出された時代の医療状況と、著者である道三の人物像を把握することが不可欠です。本報告書は、『啓迪集』を戦国時代という歴史的文脈の中に位置づけ、その成立背景、医学思想、内容、後世への影響に至るまでを網羅的かつ詳細に分析・考察するものです。

1. 戦国時代の医療概観:僧医と観念論

『啓迪集』が登場する以前、中世日本の医療を主として担っていたのは「僧医」と呼ばれる僧侶たちでした 1 。彼らは当代随一の知識人であり、漢籍で書かれた医学書を読解する能力に長けていました。しかし、その医療実践は、中国・宋代に編纂された処方集『太平恵民和剤局方』などに記載された処方を、患者の訴える症状に応じて当てはめるという、多分に定型的・観念論的な性格を帯びていました 1 。個々の患者の体質や病の根本原因を深く探るというよりは、既存の知識体系に依拠した治療が中心だったのです。

僧侶が医師を兼ねた背景には、仏教研究を名目とすれば中国大陸への渡航が比較的容易であり、最新の学問や知識に触れる機会に恵まれていたという事情もありました 1 。しかし、応仁の乱以降、百年にわたって続く戦乱の世において、合戦による外傷はもとより、絶え間ない緊張がもたらす心身の疲弊、劣悪な衛生環境に起因する疫病など、人々が罹患する病は複雑化・多様化の一途をたどります。このような状況下で、旧来の画一的な医療システムは、次第に時代の要請に応えきれなくなっていました。

2. 曲直瀬道三の登場と当流医学の源流

このような時代に、一人の傑出した医師が登場します。曲直瀬道三、その人です。永正4年(1507年)に生まれた道三は、当初は仏門に入り、京都の五山文学の中心地である相国寺で詩文や書を学ぶなど、当時の知識人として典型的な経歴を歩みました 2 。

彼の人生の転機となったのは、享禄元年(1528年)、関東に下って足利学校に学んだ際に、名医として知られた田代三喜と出会ったことでした 2 。田代三喜は、明に渡って当時の最新医学であった李杲(りこう)・朱震亨(しゅしんきょう)の学説、いわゆる「李朱医学」を学び、日本に伝えた先駆者です 2 。道三は三喜に師事してこの新しい医学を修得しました。この学派は「当流医学」と称され、道三が創始したものではなく、三喜から正統に受け継いだものである点が重要です 2 。

3. 時代の要請と権力者たち

天文15年(1546年)、京都に戻った道三は還俗して医業に専念します。彼の実証的かつ合理的な医療はたちまち評判を呼び、その名声は室町幕府の中枢にまで届きました。第13代将軍・足利義輝(当時は義藤)を診察する機会に恵まれ、侍医として重用されるようになります 2 。

道三の卓越した医術は、戦乱の世を生きる権力者たちにとって、自らの生命と勢力を維持するための死活問題に直結していました。道三は将軍義輝のみならず、当時の畿内を支配した細川晴元、三好長慶、松永久秀といった実力者たちを次々と診察し、その信頼を勝ち得ていきます 2 。さらには、中国地方の雄・毛利元就が陣中で病に倒れた際にはるばる下向して治療にあたり 2 、やがては天下人となる織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らの診察も行うに至りました 2 。

道三の成功は、単に彼個人の才能が優れていたというだけではありません。それは、既存の観念的な医療と、戦乱の時代が求める複雑で実践的な医療ニーズとの間に生じた「構造的な欠陥」を、彼の医学が見事に埋めた結果でした。最高権力者たちがこぞって道三を頼ったという事実は、裏を返せば、それまでの医療では満足な結果が得られなかったことの証左に他なりません。道三の台頭は、時代の必然であったと言えるでしょう。

表1:曲直瀬道三の生涯と『啓迪集』関連年表

|

西暦(和暦) |

道三の動向 |

社会の動向 |

|

1507年(永正4年) |

近江国にて誕生。 |

|

|

1516年(永正13年) |

京都・相国寺に入り、僧となる 2 。 |

|

|

1528年(享禄元年) |

関東へ下り、足利学校に学ぶ 2 。 |

|

|

(時期不明) |

田代三喜に師事し、李朱医学を修める 2 。 |

|

|

1546年(天文15年) |

京都に上り、還俗して医業を開業 2 。 |

|

|

(時期不明) |

第13代将軍・足利義輝を診察し、侍医となる 2 。 |

|

|

1560年(永禄3年) |

初めて正親町天皇を診察する 2 。 |

桶狭間の戦い。 |

|

1562年(永禄5年) |

毛利氏との和平交渉のため中国地方へ下向 2 。 |

|

|

1566年(永禄9年) |

陣中で病んだ毛利元就を治療。『雲陣夜話』を記す 2 。 |

|

|

1571年(元亀2年) |

『啓迪集』を成立させる 11 。 |

織田信長、比叡山を焼き討ち。 |

|

1573年(天正元年) |

|

室町幕府が滅亡。 |

|

1574年(天正2年) |

『啓迪集』を正親町天皇に献上 。天覧の栄誉に浴す 2 。 |

|

|

(時期不明) |

織田信長を診察し、名香・蘭奢待を下賜される 2 。 |

|

|

1577年(天正5年) |

医学校「啓迪院」を設立したとされる 7 。 |

|

|

1582年(天正10年) |

|

本能寺の変。 |

|

1594年(文禄3年) |

88歳で死去 2 。 |

豊臣秀吉による天下統一後。 |

第一章:『啓迪集』の成立と献上:一介の医師から天覧の栄誉へ

曲直瀬道三の名を不朽のものとした『啓迪集』は、いかにして生まれ、そしてなぜ一介の医師の著作が天皇の叡覧に供されるという破格の栄誉に浴することになったのでしょうか。本章では、その成立過程と歴史的意義を深く掘り下げます。

1. 『啓迪集』の誕生

『啓迪集』の正式名称は、『察証弁治啓迪集(さっしょうべんちけいてきしゅう)』といいます 11 。この名は、後述する道三の医学思想の核心を端的に表すものです。本書は、道三が三十余年にわたって積み重ねてきた臨床治療の記録を基に、その医術の粋を集大成した実証的な医学書であり、元亀2年(1571年)にその草稿が成立しました 11 。

そして3年後の天正2年(1574年)、完成した『啓迪集』全8巻は、時の天皇であった正親町天皇の叡覧に供されることとなります 2 。これは、日本の医学史において画期的な出来事でした。

2. 天覧の栄誉と策彦周良の序文

『啓迪集』に目を通した正親町天皇は、その内容に深く感銘を受けたと伝えられています。天皇は、単にこれを賞賛するに留まらず、当時、五山文学を代表する碩学として天下にその名を知られ、天龍寺の名僧でもあった策彦周良(さくげんしゅうりょう)に命じ、本書に序文(題辞)を付させました 2 。

当代随一の文化人である策彦周良が序文を寄せるということは、本書が単なる一医師の私的な著作ではなく、国家的な文化事業として公に認められたことを意味します。この時、道三は天皇から「翠竹院(すいちくいん)」の号を賜ったともされており 2 、一介の町医者としてはまさに最高の名誉でありました。

3. 献上の戦略的意味

戦国時代、天皇は政治的な実権こそ失っていたものの、文化的・象徴的な権威は依然として絶大なものがありました。道三が自らの医学大系を天皇に献上し、その「お墨付き」を得たことには、医学的な業績報告以上の、極めて高度な戦略的意味が込められていました。

道三の顧客には、将軍足利家、三好氏、毛利氏、そして織田氏など、互いに敵対しうる様々な権力者が含まれていました 2 。彼の立場は、常に政治的な緊張関係の中に置かれていたと言えます。特定の武家勢力のみに依存するのではなく、それら全ての権威を超越する存在、すなわち天皇に自らの業績を認めさせることで、道三の医学は特定の勢力に与しない、普遍的で公的な価値を持つものとして権威付けられました。

この天皇からの評価と、策彦周良による序文は、道三の医学に「天下無二」の箔をつけ、他の流派を凌駕する圧倒的な正統性を与える効果がありました。これは、道三流医学の「ブランド化」であり、彼の医学が単なる一私的な流派から、国家に公認された「公の医学」へと昇華した瞬間でした。この権威は、後に彼が設立する医学校「啓迪院」の運営や、全国各地で活躍する彼の弟子たちにとって、計り知れないほど強力な後ろ盾となったのです。

第二章:『啓迪集』の医学思想:察証弁治と後世派医学の確立

『啓迪集』が日本の医学史において画期的であった理由は、天皇に献上されたという事実だけではありません。その核心には、「察証弁治」という、それまでの日本の医療のあり方を根底から覆す、革新的な医学思想がありました。

1. 「察証弁治」の提唱

『啓迪集』の正式名称にも含まれる「察証弁治」とは、文字通り「病の証(あかし)を察して、治療を弁(わきま)える」ことを意味します 17 。これは、中国医学の診断・治療体系の根幹である「弁証論治」を、道三が日本の医療現場で実践的に体系化したものでした 17 。

具体的には、まず望診(視覚による観察)、聞診(聴覚・嗅覚による診察)、問診(患者への質問)、切診(脈診や腹診など触覚による診察)という四つの診断方法、すなわち「四診」を駆使して、患者の心身に関する情報を多角的かつ徹底的に収集します 7 。そして、それらの情報に基づいて、病の根本的な原因(病因)、病が急性か慢性かといった進行度、さらには患者個人の体質、年齢、性別、身分や生活環境といった要素までを総合的に分析します 11 。その上で、一人ひとりの患者にとって最適と考えられる治療法、すなわち投薬や鍼灸などを決定し、施すのです。

2. 観念論からの脱却と実証主義

このアプローチは、病名さえ分かれば画一的な処方を当てはめるという、旧来の観念論的な医療とは全く対極にありました 1 。道三は、それまでの僧医の医療に見られた仏教的な色彩を意識的に一掃し 6 、あくまで臨床現場で得られる客観的な情報に基づく、実証的な医療を志向しました。

彼の思想の根底には、「診断を精しくし、病因を察し、疾病の経過を詳らかにすべし」という強い信念がありました 19 。これは、現代医療における科学的態度やEBM(根拠に基づく医療)の精神にも通じる、極めて先進的な考え方でした。

この「察証弁治」という個別化・実証化医療の思想は、道三個人の天才的なひらめきという側面だけでは説明できません。戦国時代は、下剋上に見られるように身分は流動化し、人々は戦や政争を避けて絶えず移動し、異なる環境や食生活、そして極度の精神的ストレスに晒されていました。このような多様で複雑な背景を持つ患者に対し、旧来の単純な類型論では十分な治療効果を上げられなくなっていたのです。道三が「身分や性別、年齢によって症状も異なる」と繰り返し説いたのは 11 、まさにこの時代の混沌とした社会状況を的確に捉えていたからに他なりません。「察証弁治」は、戦国という時代そのものが要請した、必然的な医療のパラダイムシフトであったと言えるでしょう。

3. 後世派医学の集大成

道三の医学は、師である田代三喜から受け継いだ、中国の金・元時代の医学、特に李杲・朱震亨の学説を基礎としています 2 。この流れを汲む漢方医学の一派を、後の江戸時代の「古方派」と対比する形で「後世派(ごせいは)」と呼びます。

『啓迪集』は、当時最新であった明代の医学理論を日本で初めて包括的かつ体系的に紹介・整理し、そこに道三自身の三十余年にわたる豊富な臨床経験を加味して、日本の実情に合わせて最適化したものです 11 。これにより、中国医学の本格的な日本化が達成され、日本の漢方医学は新たな時代を迎えました。『啓迪集』は、まさに日本の「後世派医学」を確立した、記念碑的な著作なのです。

第三章:『啓迪集』の内容構成:全八巻にわたる網羅的体系

『啓迪集』は、その思想の革新性もさることながら、全八巻にわたるその網羅的な内容構成においても、特筆すべき特徴を持っています。本章では、その具体的な内容と構成を解明します。

1. 編集方針:引用と再構成の妙

『啓迪集』は、道三が全くの白紙から全てを書き下ろしたものではありません。その大きな特徴は、実に64種にも及ぶ中国の古典医書から重要な条文を巧みに引用し、それらを再構成するという編集方法にあります 21 。

しかし、これは決して単なる先行文献の抜粋集ではありません。どの医書のどの部分を引用し、それらをどのような順序で配列し、どのように論を展開するかという点にこそ、道三独自の臨床経験に裏打ちされた深い洞察と体系化への強い意志が凝縮されています 20 。彼は先人たちの知見を巧みに編み上げることで、自らの医学大系を構築したのです。

2. 全八巻の構成概要

『啓迪集』の構成は、当時の医学知識を内科から婦人科、小児科に至るまで、極めて体系的に網羅しようとする壮大な意図が見て取れます。その内容は、医学の初心者にとっても理解しやすいように配慮されており、入門書としての性格も備えていました 22 。

現存する写本などから判明しているその構成は、以下の通りです 22 。

- 巻一: 「中風(脳血管障害後遺症など)」をはじめとする13種の病症。

- 巻二: 「虚損(現代の慢性疲労症候群などに近い概念)」をはじめとする32種の病症。

- 巻三: 「眼目(眼科疾患)」をはじめとする12種の病症。

- 巻四: 婦人科領域の54種の病症と、小児科領域の51種の病症。

これら各論に加え、総論として、医学の基本理念(医学・医法)、診断法(診切)、処方の立て方(立方・用薬)、治療の原則(弁治・治療・治例・治法)、特定の臓器に関する考察(脾胃)、そして医師としての心構え(戒慎)や、健康を維持するための養生法(療養・節養)といった、医師として身につけるべき知識と技術が、段階的かつ網羅的に解説されています 22 。

この構成は、単なる知識の羅列ではなく、一人の医師を育成するための「教育カリキュラム」として、極めて意図的に設計されていることが窺えます。道三が後に医学校「啓迪院」を設立し、多くの後進を育成した事実 7 を踏まえるならば、『啓迪集』は彼が確立した「道三流医学」を永続させるための、完成された教科書としての役割を担っていたと結論付けられます。64種の医書からの引用という形式も、弟子たちが膨大な原典にあたる手間を省き、要点を効率的に学べるようにという、教育者としての配慮の表れと解釈できるでしょう。

3. 内容の具体例と特徴

『啓迪集』の各項目では、劉河間、李東垣、朱丹渓といった中国医学の大家たちの諸説を比較・紹介しながら、道三自身の見解に基づいた具体的な処方が詳細に述べられています 22 。

また、治療だけでなく、日々の健康維持、すなわち養生法についても具体的な言及が多く見られます。例えば、食生活については「好物でも食べ過ぎず、一口残すようにせよ」「私は月に4、5回ごちそうを食べるが、普段は粗食で肉と魚は食べないので胃腸がスッキリしている」といった、現代の栄養学にも通じる節制の勧めが記されています 9 。さらには、「日本人は布団の中に入ってもあれこれ考えてしまうほど神経が張り詰めているので、不健康だから4~6時間も休んだら起きた方がいい」といった、日本人の気質を踏まえたユニークな睡眠に関する見解も示されており、彼の鋭い観察眼が光ります 9 。

治療法についても、薬物療法に偏ることなく、鍼と灸の重要性を強調し、「鍼をして灸をせず、あるいは、灸をして鍼をしないのは、良い医者ではない(若鍼而不灸、灸而不鍼、非良医也)」と、両者を柔軟に使い分けることの重要性を説いています 7 。これは、治療手段に固執せず、患者にとって最善の方法を追求する彼の臨床家としての一貫した姿勢を示すものです。

第四章:書誌学的考察:道三自筆本から刊本への道

『啓迪集』の価値は、その思想や内容だけに留まりません。本書が物理的にどのような形で後世に伝えられてきたのか、その伝承の歴史は、近世日本の「知」のあり方の変容を映し出す鏡でもあります。本章では、書誌学的な観点から、現存する写本や刊本を詳細に分析します。

1. 手沢の温もり:写本による伝承

『啓迪集』が成立した16世紀後半、医学書が商業的に出版されることはまだ一般的ではありませんでした。そのため、道三の生前も死後も、本書は長らく曲直瀬家の一門やその高弟たちの間で、手で書き写された写本(鈔本)の形で伝えられていきました 11 。

この伝承方法は、本書が単に知識を記録した書物である以上に、師から弟子へと奥義を伝える「相伝の証」としての特別な価値を持っていたことを物語っています。弟子たちは、師の筆跡が残る写本を授かることで、その学統を継承する者としての資格を認められたのです。

2. 主要写本の系統と特徴

幸いなことに、道三の時代に作成された、あるいはそれに近い年代の貴重な写本が、今日まで複数伝えられています。これらの写本は、筆跡鑑定などを通じて、道三自身の自筆部分や、彼の養子で後継者であった曲直瀬玄朔(げんさく)の筆跡などが確認されており、道三流医学の継承の実態を探る上で第一級の史料となっています 15 。

これらの写本は、それぞれ伝来の経緯や特徴が異なり、その筆跡は酷似・混交している部分も多いため、鑑定は専門家でも困難を極めると言われています 15 。主要なものを以下の表にまとめます。

表2:『啓迪集』主要写本の比較一覧

|

写本名 |

所蔵機関 |

形態・員数 |

主な筆者(推定) |

奥書・特記事項 |

文化財指定 |

|

三原市教育委員会本 |

三原市立図書館 |

揃本8冊 |

道三自筆(奥書、巻首)、他筆 |

天正11年(1583年)、門下の水野松林軒への自筆授与奥書あり 8 。 |

広島県重要文化財 8 |

|

杏雨書屋蔵本(貴乾A本) |

武田科学振興財団 杏雨書屋 |

揃本8冊 |

曲直瀬玄朔筆が主、他筆混在 |

策彦周良の題辞は自筆。道三自序は欠く。陽光院誠仁親王の題箋筆とされる 15 。 |

重要文化財 16 |

|

杏雨書屋蔵本(新収本) |

武田科学振興財団 杏雨書屋 |

巻1・2の残本2冊 |

道三自筆(題辞・自序・巻1本文)、他筆 |

策彦周良の題辞、道三の自序ともに自筆と認められる 15 。 |

重要文化財 16 |

|

東博亨徳院本 |

東京国立博物館(曲直瀬家より寄託) |

揃本8冊 |

曲直瀬玄朔筆が主 |

策彦題辞、道三自序ともに自筆。足斎寿泉への授与奥書あり 15 。 |

|

|

宮内庁書陵部本 |

宮内庁書陵部 |

揃本 |

道三自筆(自序、奥書)、他筆 |

天正7年(1579年)、宜帆道救への自筆授与奥書あり 15 。 |

|

|

内閣文庫本 |

国立公文書館 内閣文庫 |

5冊(巻3, 5, 6欠) |

道三自筆(自序、奥書)、他筆 |

天正15年(1587年)、延命院への自筆授与奥書あり 15 。 |

|

3. 知識の解放:慶安刊本の登場

道三の没後約半世紀を経た慶安2年(1649年)、ついに『啓迪集』は木版による刊本として出版されました 11 。これは、日本の医学史における大きな転換点でした。

写本による伝承が、師から弟子へと人格的に受け継がれる「秘伝」としての性格を持つのに対し、刊本の出版は、その知識を不特定多数の読者に向けて開かれたものへと変貌させます。これにより、それまで曲直瀬家一門や限られた弟子たちの間で独占的に継承されてきた『啓迪集』の高度な医学知識は、広く一般の医師たちにもアクセス可能な「公共財」となったのです。この刊本の登場によって、『啓迪集』は後世派医学の「基本書」としての地位を不動のものとし、江戸時代の医学界全体に絶大な影響を及ぼすことになりました 11 。

この写本から刊本への移行は、医学知識が一部の家系の「家学」から、誰もが学びうる開かれた「学問」へと発展していく、近世日本の知のあり方の変容そのものを象徴する出来事でした。

4. 現代におけるアクセス

今日、私たちは幸いにも、これらの貴重な写本や刊本の一部を、デジタル技術の恩恵によって身近に閲覧することができます。国立公文書館のデジタルアーカイブ 24 、国文学研究資料館の国書データベース 14 、早稲田大学の古典籍総合データベース 25 などが、高精細な画像を公開しており、研究者のみならず、誰もが道三の時代の知の息吹に触れることが可能となっています。

第五章:歴史的意義と後世への影響:日本医学中興の礎として

『啓迪集』が後世に与えた影響は、単に一つの優れた医学書が残されたという事実に留まりません。それは、日本の医学界に「教育」「学派」「論争」という、近代的な学問の発展に不可欠な要素を導入し、まさに「日本医学中興の祖」 1 と呼ばれるにふさわしい役割を果たしました。

1. 医学教育の革新:啓迪院の設立

道三の偉大さは、優れた臨床家であっただけでなく、卓越した教育者でもあった点にあります。彼は自らの医術と知識を後進に伝えることに情熱を注ぎ、天正5年(1577年)頃、京都に日本初の本格的な私設医学校「啓迪院(けいてきいん)」を設立しました 6 。これは、現代の医科大学に相当する画期的な試みであり、個人の経験則に頼りがちであった医学知識の伝承を、体系的な教育システムへと昇華させるものでした 7 。

啓迪院では、その集大成である『啓迪集』が中核的な教科書として用いられたことは想像に難くありません。道三は、弟子の習熟度に応じて段階的に奥義を伝える「切紙」という伝授方法を導入するなど、独自の教育カリキュラムを実践しました 22 。この啓迪院からは、後に二代目道三を継ぐ養子の曲直瀬玄朔、豊臣秀吉の侍医筆頭となる施薬院全宗、徳川家に仕える岡本玄冶など、800名ともいわれる優れた医師たちが巣立っていきました 13 。

2. 後世派の隆盛と道三流の拡大

『啓迪集』によって理論的に体系化され、啓迪院という教育機関によって組織的に普及された道三の医学、すなわち「後世派」は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての日本の漢方医学界において、主流派としての地位を確立しました。

特に養子の玄朔は、初代道三の医学を忠実に継承しつつ、さらに発展させました。初代の『啓迪集』が文禄・慶長の役の際に紛失したものを、豊臣秀吉が朝鮮半島で再発見して玄朔に下賜したという逸話も残っており 29 、道三流が豊臣政権下でいかに重んじられていたかが窺えます。

3. 医学論争の誘発:古方派の挑戦

しかし、一つの学派が絶大な権威を持つようになると、それに対する批判や反動が生まれるのは、学問発展の常です。『啓迪集』を金科玉条とする後世派の隆盛は、やがて新たな医学思潮を呼び起こすことになります。

江戸時代中期になると、後世派が重視する金元医学の理論(陰陽五行説など)を、後世の解釈が加わった観念論であると批判し、より実践的で実証的とされる古代の医学書、張仲景の『傷寒論』や『金匱要略』に直接立ち返るべきだと主張する一派が登場します。これが「古方派(こほうは)」です 30 。

吉益東洞に代表される古方派の医師たちは、「万病一毒説」といった独自のラディカルな理論を掲げ 31 、後世派とは全く異なるアプローチで治療を行いました。この後世派と古方派との間で繰り広げられた活発な医学論争は、互いの理論を批判・検証し合うことを通じて、結果的に江戸時代の日本の医学を弁証法的に深化させ、発展させる大きな原動力となったのです。

この観点から見れば、『啓迪集』の最大の歴史的功績は、その内容そのものに留まりません。道三が『啓迪集』という理論的支柱と啓迪院という教育機関を通じて、日本の医学界に初めて明確な「学派」という概念を確立したこと、そしてその結果として、健全な知的対立である「論争」というダイナミズムを生み出し、医学が「術」から「学問」へと飛躍するための知的プラットフォームそのものを構築した点にあると言えるでしょう。

結論:『啓迪集』が現代に語りかけるもの

本報告書では、曲直瀬道三の『啓迪集』を、戦国時代という歴史的文脈の中に位置づけ、その成立、思想、内容、伝承史、そして後世への影響を多角的に分析してきました。

1. 報告書の総括

『啓迪集』は、単なる一冊の医学書ではありませんでした。それは、戦乱の世の複雑な医療ニーズに応え、旧来の観念的医療を打破した、実証的・合理的精神に基づく医学の独立宣言書でした。その核となる「察証弁治」の思想は、患者一人ひとりの個別性と真摯に向き合う臨床医学の原点を示しています。

天皇への献上という行為は、自らの医学の正統性を天下に知らしめるための、極めて高度な文化的戦略でした。また、その伝承史は、知識が「秘伝」から「公共財」へと変容する近世日本の知のあり方を象徴しています。そして、啓迪院における教育と結びつくことで、日本の医学を職人的な「術」から体系的な「学問」へと昇華させ、さらには後世派と古方派の論争を誘発することで、医学界全体の知的発展を促す起爆剤となったのです。

2. 現代的意義

四百数十年の時を経た今なお、『啓迪集』が我々に語りかけるものは少なくありません。道三がその生涯を通じて体現し、説き続けた「医は仁術なり」という思想 16 、そして個々の患者に最適化された治療を目指す「察証弁治」の精神は、テクノロジーが先行しがちな現代医療において、医師と患者の関係性の原点を見つめ直す重要性を示唆しています。

膨大な古典医書を渉猟し、それらを鵜呑みにすることなく、自らの臨床経験というフィルターを通して再構築し、新たな知の体系を築き上げた道三の姿勢は、まさに「温故知新」の精神そのものです。先人たちが遺した知恵を深く学び、それを現代の課題に応用していく創造性こそが、あらゆる分野の発展に不可欠であることを教えてくれます。

『啓迪集』は、戦国という極限状況の中で、一人の傑出した医師が、いかにして知の金字塔を打ち立て、後世に計り知れない影響を与え得たかを示す、不朽の記念碑として、これからも日本の歴史と医学史の中に輝き続けることでしょう。

引用文献

- 曲直瀬道三が日本医学「中興の祖」である理由 「医」で日本を制した戦国名医の功績 https://toyokeizai.net/articles/-/231880?page=4

- 曲直瀬道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.10 日本初の医学校「啓迪院」を設立した曲直瀬道三 https://www.shinq-school.com/article/column10/

- 日本医事史 抄 | 医療法人 寺内クリニック https://terauchiclinic.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E4%BA%8B%E5%8F%B2%E3%80%80%E6%8A%84

- 田代三喜 | こがナビ|古河市観光協会 https://www.kogakanko.jp/history/tashirosanki

- 啓迪集 けいてきしゅう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470620

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.11 伝説の名医「曲直瀬道三」が強調した鍼灸の併用 https://www.shinq-school.com/article/column11/

- 啓迪集 - 三原市ホームページ https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/50/137815.html

- 意外と文化的!織田信長の「食」の嗜好を多面的に考えてみる | グルメ - Japaaan - ページ 3 https://mag.japaaan.com/archives/187382/3

- 曲直瀬道三~信長、秀吉、家康も診察した戦国最強ドクター - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4345

- 啓迪集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%93%E8%BF%AA%E9%9B%86

- 啓迪集〈自筆本〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/231828

- 曲直瀬道三 まなせ どうさん - あきば伝統医学クリニック http://www.akibah.or.jp/smarts/index/45/

- 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300082761

- 『啓迪集』の書誌研究 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/55-2/210.pdf

- 杏雨 書屋 https://alinamin-kenko.jp/yakuhou/backnumber/pdf/vol477_07.pdf

- 曲直瀬道三の察証弁治 - 関西大学学術リポジトリ https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2020/files/KU-0400-20160401-26.pdf

- 啓迪集(けいてきしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%95%93%E8%BF%AA%E9%9B%86-59060

- 第二章 中国、日本の養生文化の流れ概要 https://www.musashino.ac.jp/mggs/wp/wp-content/uploads/2021/01/hakase_sya_2.pdf

- 『日本の漢方を築いた人々』 - 東亜医学協会『漢方の臨床』 https://aeam.jp/sentetu/

- 中国医学の導入と 模倣の時代 http://www.ch774.com/files/GameFiles/57d74844505cf07a886807882ffced71.pdf

- 京都府立医科大学附属図書館:古医書コレクション https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/digital-archive/collection.html

- 医聖・曲直瀬道三…「数多くの医学生」を輩出した日本人の素顔 - THE GOLD ONLINE https://gentosha-go.com/articles/-/36060

- 察証弁治啓迪集 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1245391

- 古典籍総合データベース - 早稲田大学文化資源データベース https://archive.waseda.jp/archive/subDB-top.html?arg={%22item_per_page%22:20,%22sortby%22:[%22230a%22,%22ASC%22],%22view%22:%22display-simple%22,%22subDB_id%22:%2219%22}&lang=jp

- 古典籍総合データベース - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/

- 医史学研究 - 日本TCM研究所 http://www.japan-tcm.com/medical-history-research/

- 施薬院全宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E8%96%AC%E9%99%A2%E5%85%A8%E5%AE%97

- 曲直瀬玄朔の著作の諸問題 遠藤次郎 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/50-4/547-568.pdf

- Vol.2「日本漢方」の成り立ち ~中国の古典的医学から日本の伝統医学へ、そして……~|漢方薬の歴史と未来 https://www.qlife-kampo.jp/news/story10724.html

- 6)漢方医学のキーパーソン(後編) - 漢方薬局|漢方相談|東京都池袋の一二三堂薬局 https://123do.co.jp/kaisetsu/6%EF%BC%89%E6%BC%A2%E6%96%B9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%89/

- 吉益東洞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%9B%8A%E6%9D%B1%E6%B4%9E