天山流砲術書

天山流砲術は、阪本天山が荻野流を継承し創始。実学思想に基づき、革新的な砲架「周発台」を発明。迅速な照準変更と連射速度を実現。戦国にあれば戦術を根底から変えたであろう。

天山流砲術書の総合的考察 ― 戦国の視座から読み解く江戸期砲術の革新

序論:時代を超えた問い ― もし天山流が戦国にあったなら

本報告書は、江戸時代中期に成立した砲術流派「天山流」および、その奥義を記した「天山流砲術書」について、現存する史料に基づき、その全貌を総合的に解明することを目的とする。天山流は、泰平の世であった十八世紀にその頂点を迎えた技術体系であるが、本報告書ではあえて、その技術と思想を百数十年前の戦国の世の視座から捉え直すという、比較史的な分析を試みる。この時代錯誤(アナクロニズム)を排した仮想的検証を通じて、平和な時代に生まれた技術が内包していた、真の軍事的価値と革新性を浮き彫りにすることを目指す。

ご依頼の核心にある「戦国時代という視点」は、単なる技術史の解説に留まらない、より深い洞察を我々に求めるものである。戦国という、技術革新が即座に国家の存亡に直結した時代の軍事常識と技術水準を基準とすることで、天山流が達成した飛躍がいかに画期的なものであったかを、より鮮明に理解することが可能となる。

また、本考察の出発点として、ユーザー様が提示された「十数発を自由に発射できる回転式機関砲」という、極めて現代的で魅力的なイメージが存在する。この言説は、歴史的実像とは異なるものの、天山流の本質的な革新性を直感的に捉えようとする試みとして重要である。本報告書では、この言説の真偽を徹底的に検証し、その背景にある誤解を解き明かすプロセスを通じて、天山流の核心技術である革新的な砲架「周発台」の真の姿に迫る。この架け橋を渡ることで、我々は単なる事実の確認を超え、天山流が日本の兵器史、ひいては戦術思想史において果たした役割を正当に評価することができるであろう。

分析にあたっては、戦国時代の技術的制約、戦術思想、そして兵站能力を客観的に評価した上で、天山流の持つ潜在能力を仮想的に検証する。これにより、江戸という静謐な時代に育まれた砲術が、もし戦乱の坩堝に投じられていたならば、いかなる影響を及ぼし得たのか、その隠された可能性を探求していく。

第一章:天山流砲術の黎明 ― 創始者・阪本天山の生涯と時代背景

天山流砲術の革新性を理解するためには、まずその創始者である阪本天山という人物の特異な経歴と思想的背景を深く掘り下げる必要がある。彼は単なる一介の武芸者ではなく、行政官、儒学者、そして文人という複数の顔を持つ、近世日本の知性を体現した人物であった。彼の砲術研究は、この多面的な経験と、時代を先導した実学思想とが分かち難く結びついた、必然的な帰結だったのである。

第一節:信州高遠藩士、阪本天山

阪本天山は、本名を俊豈(としやす)、字を伯寿、号を天山と称した 1 。延享2年(1745年)、信州高遠藩(現在の長野県伊那市)の藩士の家に生を受けた 4 。阪本家は代々、高遠藩を治める内藤家に仕え、父である英臣(ひでおみ)は藩の指南役として、藩士に槍術や砲術を教授する立場にあった 4 。天山は幼少期より父から家学である荻野流砲術を学び、その奥旨を究めたと伝えられている 1 。この出自は、彼の生涯の方向性を決定づける揺るぎない土台となった。

しかし、彼の能力は武芸の範疇に留まるものではなかった。天山は高遠藩の郡代という要職に就き、堤防工事をはじめとする治水事業で大きな実績を上げた、優れた経世家(行政官)であった 6 。藩の財政や民政に深く関与したこの経験は、彼に机上の空論ではない、現実に根差した問題解決能力を養わせた。

さらに彼は、漢詩文に優れた文人としての一面も持っていた 3 。その教養の深さを示す逸話として、中央アルプスの駒ヶ岳に登頂した際の心境を詠んだ漢詩を、前岳の屏風岩に刻ませたことが挙げられる。この岩は「勒銘石(ろくめいせき)」と呼ばれ、彼の文人としての精神性と雄大な気概を現代に伝えている 4 。このように、天山は武芸、行政、文学という三つの分野で非凡な才能を発揮する、稀有な人物であった。

第二節:思想的背景 ― 荻生徂徠「実学」との邂逅

天山の砲術革新を理解する上で最も重要な鍵は、彼の思想的背景にある。彼は江戸において、高名な儒学者・荻生徂徠(おぎゅうそらい)の直系の門下生である大内熊耳(おおうちゆうじ)らに師事し、易学や四書五経といった儒学の経典を深く学んだ 3 。これは彼の知的遍歴における決定的な出来事であった。

荻生徂徠が創始した徂徠学は、それまでの公式教学であった朱子学を痛烈に批判した。朱子学が個人の内面的な道徳修養を重視する観念論に陥りがちであったのに対し、徂徠学は古代の聖人(先王)が定めた礼楽刑政、すなわち社会を実際に治めるための具体的な制度や政策、技術こそが学ぶべき「道」であると主張した 8 。この現実社会に即した具体的な知を重んじる思想は「実学」と呼ばれ、天山の精神を深く形成した。

天山が後年に行った砲術の合理化・体系化は、まさにこの徂徠学の精神を、軍事技術という分野で実践したものであった。伝統や旧来の権威に盲従するのではなく、事実を観察し、より効率的で実用的な技術を追求する彼の姿勢は、徂徠の実学思想から直接的な影響を受けたものと考えられる。彼の砲術研究は、単なる兵器開発ではなく、彼の世界観そのものの表明だったのである。

第三節:挫折と遍歴 ― 知見の拡大

天山の生涯は順風満帆ではなかった。高遠藩の郡代として、実学思想に基づいた藩政改革を断行しようとしたが、保守的な藩内の反対勢力の抵抗に遭い、失脚。三年間もの閉門という厳しい処分を受けることになった 6 。しかし、この挫折こそが、彼を藩という狭い枠組みから解き放ち、より広大な知の世界へと向かわせる重要な転機となった。

寛政9年(1797年)、52歳にして天山は高遠を出奔し、諸国を巡る遍歴の旅に出る。その足跡は彦根藩、長州藩、大村藩など各地に及び、最終的には西の果て長崎にまで至った 6 。この旅の途上で得た知見は、彼の砲術理論をさらに豊かで実践的なものへと昇華させた。

特に重要な経験として二つ挙げられる。一つは、紀州の紀南地方で当時盛んであった捕鯨を見学したことである。彼はその組織的でダイナミックな漁法に感銘を受け、「大いに水軍の利を発明した」と記録されている 6 。これは、海事技術や集団運用の重要性に着目したことを示唆しており、彼の視野が陸上の砲術だけに留まっていなかったことを物語る。もう一つは、海外への唯一の窓口であった長崎での経験である。彼はここで中国語を学び、近隣の平戸藩主・松浦静山の知遇を得て、藩士に大砲の演習を指導するなど、その知識を実践の場で披露した 3 。

しかし、彼の旅は故郷に還ることなく終わりを告げる。享和3年(1803年)、天山は長崎の地で病に倒れ、59年の生涯を閉じた 2 。彼の類稀なる知識と経験は、信州高遠という一藩に留まることなく、日本の西端の地でその幕を閉じたのであった。彼の生涯は、藩という枠組みを超えて知を求め続けた、一人の実学思想家の軌跡そのものであった。

第二章:天山流の源流と系譜 ― 荻野流砲術との関係

天山流の革新性は、何もない無の状態から突如として生まれたものではない。それは、日本の近世砲術史における確固たる流れの中に位置づけられるべきものである。特に、天山が家学として学び、その生涯を通じて敬意を払い続けた母体、荻野流砲術との関係を解明することは、天山流の本質を理解する上で不可欠である。天山流は荻野流が抱えていた課題意識を継承し、それを自らの思想と技術によって、より高次元で解決しようとした試みであった。

第一節:母体となった荻野流砲術

荻野流は、江戸時代前期の寛文年間(1661年~1673年)頃に、上野国(現在の群馬県)出身の武術家、荻野六兵衛安重(おぎのろくべえやすしげ)によって創始された、和流砲術の一大流派である 11 。安重は、父・彦左衛門より当時主流であった種子島の砲術を学んだ後、研究を重ねて独自の技を創案した 12 。

その最大の特徴は、「早打乱玉(はやうちみだれだま)」と称される射法にあった 12 。この技の具体的な内容は詳細な史料が乏しく不明な点も多いが、その名称から推察するに、装填から発射までの一連の動作を迅速化し、連続して射撃を行う技術、あるいは複数人の射手が連携して間断なく一斉射撃(volley fire)を行う集団戦術を重視した、極めて実戦的な射法であったと考えられる。これは、従来の儀礼的、あるいは一発の威力を重視する砲術から、戦場における制圧効果、すなわち「時間あたりの投射火力」を意識し始めた、重要な思想的転換点であったと言える。この「速射性」への強い志向こそ、荻野流が後世に与えた最も大きな影響であり、天山流が追求する「効率性」の萌芽がここに見られる。

荻野流はその実用性から高く評価され、遠州浜松藩の本多家に仕えたのを皮切りに、庄内藩や都城島津氏など、全国の諸藩で広く採用された 12 。さらに、幕末において西洋砲術を本格的に導入し、日本の軍事近代化に巨大な足跡を残した高島秋帆も、そのキャリアの初期段階においては荻野流砲術を学んでいる 15 。この事実は、荻野流が近世和流砲術の中核をなす、権威ある流派であったことを雄弁に物語っている。

第二節:「荻野流増補新術」としての天山流

阪本天山は、自らが大成した砲術体系に、あえて「天山流」という新たな流派名を冠することをしなかった。彼は自らの流儀を、一貫して「荻野流増補新術(おぎのりゅうぞうほしんじゅつ)」と称したのである 1 。この命名には、彼の深い思慮が込められている。

「増補新術」という言葉は、彼の立ち位置を明確に示している。すなわち、自らの業績は荻野流という偉大な基礎の上に成り立つものであり、それに新たな知見(増補)と、自らが開発した革新的な技術(新術)を付け加えたものである、という宣言である。これは、自らの流派の源流である荻野流とその宗家に対する深い敬意の表明であると同時に、自らの仕事が伝統の破壊ではなく、発展的継承であることを示す、極めて知的な自己規定であった。

「天山流」という呼称が一般的に用いられるようになるのは、天山の死後、その業績を継いだ長子・阪本俊元(さかもととしもと)の代からであった 5 。父が遺した偉大な功績を、後世に正しく伝えるために、その号である「天山」を流派名としたのは、自然な流れであったと言えよう。

第三節:和流砲術史における天山流の位置づけ

日本の砲術史を俯瞰すると、その技術と思想の変遷は、概ね以下のような大きな流れで捉えることができる。

- 在来諸流派(戦国期~江戸初期): 種子島伝来の技術を基礎とし、個々の射撃技術や心得を重視した段階。

- 荻野流(江戸中期): 「早打乱玉」に象徴されるように、個人の技量(ソフトウェア)によって「速射性」や「実戦での効率」を追求し始めた段階。

- 天山流(江戸中期): 荻野流の課題意識を継承しつつ、それを「周発台」という新たな機材(ハードウェア)の導入によって、システム全体で解決しようとした段階。合理主義と機械的補助の導入が特徴。

- 高島流(江戸後期~幕末): オランダ経由で西洋の近代砲術を本格的に導入し、弾道学、砲の設計、集団教練など、軍事システム全体を西洋化した段階。

この歴史的連環の中で、天山流が果たした役割は極めて重要である。それは、純粋な和流砲術の伝統に深く根差しながらも、その根底に流れる合理主義的なアプローチによって、西洋の近代的な軍事技術と思想を受け入れるための、知的・技術的な素地を日本社会に準備した点にある。天山流は、伝統的な和流砲術の最終的な到達点であると同時に、日本の軍事技術が近代化へと大きく舵を切るための、決定的な「橋渡し」の役割を果たしたと評価することができる。

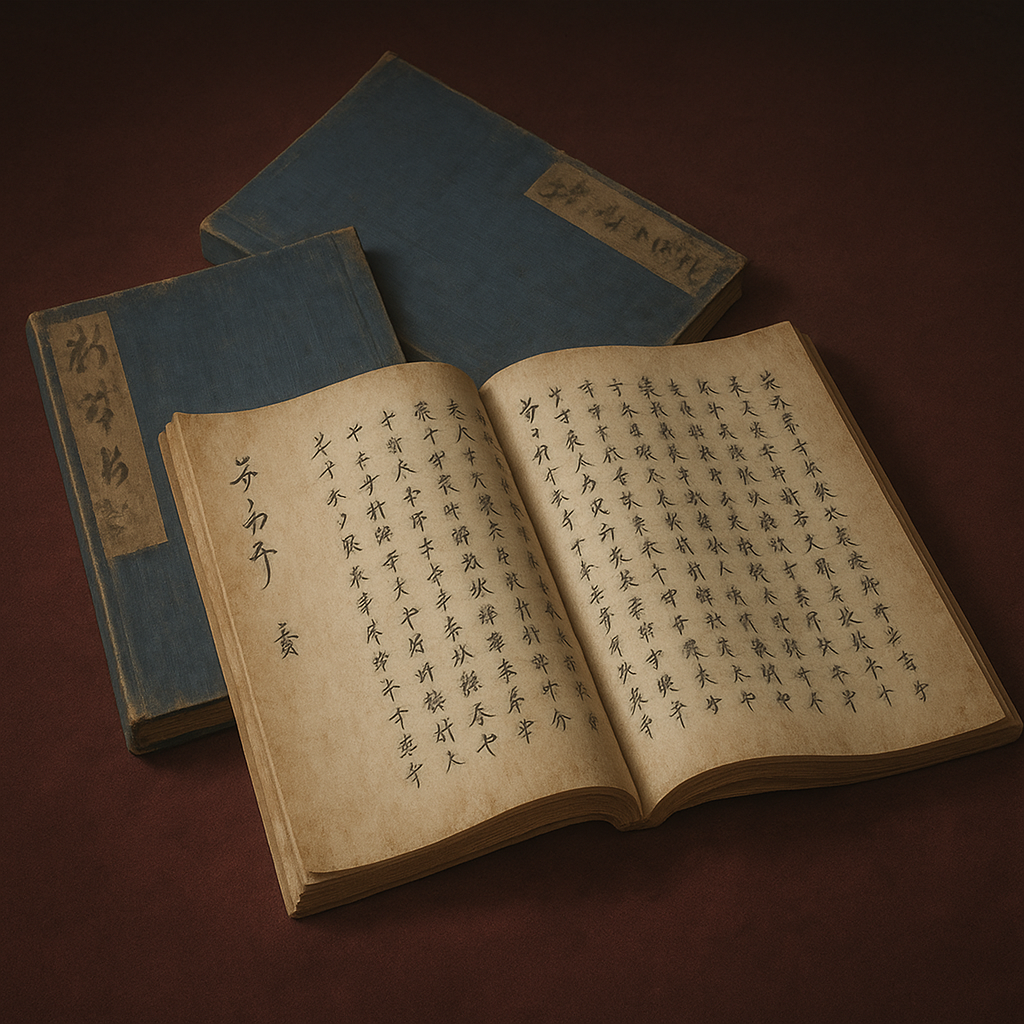

第三章:「天山流砲術書」の全貌 ― 伝書の内容と構成

「天山流砲術書」は、阪本天山の砲術に関する知見と思想を集大成した伝書の総称である。しかし、それは単一の完成された書物として存在するわけではない。現存する史料を分析すると、それは極めて多岐にわたる内容を含み、単なる射撃マニュアルの枠を遥かに超えた、天山の総合的な知の体系を反映するものであることがわかる。その内容は、最先端の実用技術と、近世的な宇宙観に基づく哲学とが同居する、特異な二面性を持っている。

第一節:現存する伝書の形態

「天山流砲術書」として伝わるものは、特定の定本があるわけではなく、天山自身やその門弟たちによって記された、複数の伝書や記録の集合体である。その形態は多様であり、古書籍として市場に現れるものの中には、天山の長子である阪本俊元の花押が記された『坂本天山荻野流砲術秘伝書』と題された、全二十七冊にも及ぶ大規模な写本群も確認されている 5 。これは、天山流の教えが極めて体系的かつ膨大な知識量を持っていたことを示唆している。

一方で、東京大学総合図書館が所蔵する関連資料の解説によれば、その伝書は天山の死後に高弟たちが師の教えを書き留めた「備忘録」あるいは「雑記録」といった性格を持つものと推測されている 19 。これらの資料には、必ずしも明確で一貫した構成があるわけではなく、砲術に関する様々な知識や覚書が、ある意味では雑然と記されているという。しかし、この「雑然さ」こそが、天山の研究対象がいかに多岐にわたり、彼の探求心が射撃術という一つの分野に留まっていなかったかを物語る、何よりの証拠となっている。

第二節:技術書としての内容

伝書の中核をなすのは、当然ながら砲術に関する具体的な技術論である。そこには、鉄砲の基本的な射法、すなわち構え方や照準の合わせ方、標的までの距離を目測する方法といった、射手にとって必須の技術が網羅的に解説されている 19 。

しかし、天山流砲術書の真骨頂は、その記述が単なる射撃術に留まらない点にある。特筆すべきは、兵站(ロジスティクス)までを視野に入れた、総合的な技術体系が構築されていることである。伝書の中には、弾道を計算したり、砲の設計に応用したりするための 算術 に関する記述や、当時、その多くを輸入に頼っていた火薬の主原料である 硝石の国内における製造法 までが詳細に記されている 19 。これは、砲術を単発の射撃技術としてではなく、兵器の生産から運用までを含めた一つの巨大なシステムとして捉える、天山の「実学」的な視点を明確に示している。戦場での勝利は、射手の腕前だけでなく、それを支える産業基盤と科学的知識によってもたらされるという、極めて近代的な戦争観がそこにはあった。

さらに、天山は弾薬そのものの改良にも意欲的であった。伝書には、木造の建造物などを焼き払うための 焼夷弾 や、炸裂すると内部に詰められた多数の鉛玉を飛散させて広範囲の兵士を殺傷する、現代の 榴散弾 (shrapnel)に近い発想の特殊な砲弾に関する記述も見られる 18 。これは、戦国時代にはほとんど見られなかった、目的に応じて弾種を使い分けるという戦術の多様化を、明確に意識していた証左である。

第三節:思想書としての一面 ― 易学と砲術の融合

「天山流砲術書」のもう一つの、そして極めてユニークな側面は、それが単なる技術書ではなく、思想書としての顔を併せ持っている点である。信濃史学会が発行する学術誌『信濃』に掲載された林洋一氏の論文「阪本天山の易学的な砲術論」が詳細に分析しているように、天山は自らが構築した砲術理論を、中国古来の占術であり宇宙哲学でもある 易学 の体系を用いて、理論的に基礎づけようと試みていた 21 。

彼の著作とされる『火砲周発取易象弁釈(かほうしゅうはつしゅいぞうべんしゃく)』や『火砲説』といった文献では、大砲の発射という物理現象や、周発台の回転運動といった機械的メカニズムを、易の根本原理である陰陽や、八卦(はっけ)、六十四卦(ろくじゅうしけ)といった象徴体系の中に位置づけ、その正当性を宇宙論的な秩序から説明しようとしている。

現代の科学的視点から見れば、このような試みは非合理的、あるいは神秘主義的に映るかもしれない。しかし、これを単に前近代的な思考の限界として切り捨てるべきではない。むしろこれは、西洋の分析的な近代科学が本格的に流入する以前の、日本の知識人が到達した知のあり方を示す、極めて貴重な事例である。天山は、自らが開発した合理的な工学技術を、単なる便利な「道具」としてではなく、世界の理(ことわり)や秩序の一部として理解し、伝統的な知の体系の中に統合しようと努めたのである。この技術と哲学を融合させようとする統合的アプローチこそ、単なる職人ではない「砲術家・阪本天山」の真骨頂であり、彼の知性が如何に深遠であったかを示している。

第四章:革新の核心 ― 「周発台」の技術的考察と「回転式機関砲」説の検証

天山流砲術が「和流最強」と称され、後世に大きな影響を与えた最大の要因は、その核心をなす独創的な発明「周発台」にある。しかし、その革新性の本質は、しばしば「回転式機関砲」という現代的な兵器のイメージと混同され、誤解されてきた。この章では、まずその言説を歴史的に解体し、次いで周発台の真の構造と機能、そしてそれがもたらした戦術的な優位性を明らかにすることで、天山流の真の革新性を再定義する。

第一節:「回転式機関砲」言説の解体

ユーザー様が当初の情報としてお持ちであった「十数発を自由に発射できる回転式機関砲」というイメージは、非常に魅力的ではあるが、歴史的実像とは異なる。この言説は、おそらく二つの異なる時代の技術が、後世において混同された結果生まれたものと推測される。

その一つは、幕末から明治初期にかけて日本にもたらされ、戊辰戦争などで実戦投入された「ガトリング砲」である 22 。ガトリング砲は、複数の砲身(銃身)を束ね、外部の動力(初期は手回しクランク、後に電動)を用いて円筒状に回転させながら、給弾・装填・撃発・排莢を自動で行い、毎分数百発という高速連射を可能にする兵器である 23 。この「砲身が回転して連射する」という強烈なイメージが、天山流の革新性と結びつけられた可能性が高い。

しかし、阪本天山が生きた十八世紀中葉には、このような多砲身式の高速連射兵器は、世界中のどこにも存在していなかった。ガトリング砲が発明されるのは、天山の死後、半世紀以上が経過した十九世紀後半のアメリカにおいてである。したがって、天山が回転式機関砲を発明したという説は、時代考証的に見て完全なアナクロニズム(時代錯誤)である。この言説は、天山流の卓越した性能を現代人に分かりやすく伝えようとするあまりに生じた、一種の「英雄神話」であり、その真の功績を理解するためには、まずこの誤解から脱却する必要がある。

第二節:革新的砲架「周発台」の実態

天山流の革新の核心、それは「周発台(しゅうはつだい)」と名付けられた、全く新しい概念の 砲架(ほうか) 、すなわち大砲を据え付ける台座の発明にあった 2 。従来の日本の大筒が、単純な木製の台や土嚢の上に直接置かれることが多かったのに対し、周発台は極めて精巧な機械的機構を備えていた。

その最大の特徴は、大砲を台座に固定したまま、 水平方向に360度、自在に旋回 させ、かつ、 容易に仰角・俯角(上下の角度)を調整できる 点にあった。この機能こそが、天山流の砲術に革命をもたらしたのである。

「周発」という名称そのものが、この機能を雄弁に物語っている。「周」は「周(あまね)く」「巡る」を意味し、「発」は「発射する」を意味する。つまり「周発台」とは、「あらゆる方向に向けて(自在に旋回して)射撃することが可能な台座」という意味であり、天山自身がその発明の核心を名前に込めたのである。

この画期的な発明は、単なる構想に終わらなかった。安永7年(1778年)、信州高遠藩領内の六道原(ろくどうはら、現在の伊那市美篶)において、周発台の公開試射実験が行われ、その優れた性能が多くの藩士の前で実証された 4 。この試射の記録や周発台の具体的な製作法、設計図などは、『周発図説(しゅうはつずせつ)』という書物にまとめられ、後世に伝えられた 4 。

第三節:周発台がもたらした戦術的優位性

では、この周発台は具体的にどのような戦術的優位性をもたらしたのか。その利点は、以下の三点に集約される。

第一に、 迅速な照準変更能力 である。前述の通り、戦国時代以来の日本の大筒(大砲)は、一度設置すると、その向きを変えるためには大勢の人手と多大な時間を要した。事実上、一度狙いを定めたら、そこから動かすことは困難であった。しかし、周発台を用いれば、わずかな力で、一人の砲手でも極めて短時間に照準を修正することが可能となった。これにより、静止した目標(城門など)だけでなく、戦場を移動する敵部隊や、次々と出現する新たな脅威に対しても、即座に対応できるようになった。

第二に、 実質的な発射速度(effective rate of fire)の飛躍的向上 である。これこそが、「十数発を自由に発射」という言説が生まれた真相である。周発台は、ガトリング砲のように自動で連射する機構ではない。しかし、一発撃った後の「再装填 → 再照準 → 発射」という一連のサイクルにおいて、最も時間のかかる要素の一つであった「再照準」の時間を劇的に短縮した。これにより、単位時間あたりに目標に対して投射できる砲弾の数が格段に増加し、結果として連続射撃にも等しい制圧効果を生み出したのである。

第三に、 優れた地形への適応力 である。日本の国土は山がちで複雑な地形が多い。周発台の旋回機能は、城の櫓(やぐら)の上や、狭い山道の隘路(あいろ)など、設置場所や射界が極めて限られるような場所でも、一つの砲座から広範囲をカバーすることを可能にした。雪深い山中で、天山が周発台を旋回させながら次々と標的に命中させて門弟を驚かせたという逸話は、この特性をよく示している 18 。

結論として、天山流の真の革新は、大砲の「発射機構」そのものではなく、それを運用するための「システム」にあった。周発台は、大砲という兵器を、それまでの静的な「破壊兵器」から、戦場の変化にリアルタイムで即応できる動的な「戦術兵器」へと、その本質を変貌させる可能性を秘めた、インターフェースの革命だったのである。

第五章:戦国時代の視点から見た天山流 ― 技術・戦術の比較分析

天山流砲術が持つ革新性の本質は、それが生まれた江戸時代ではなく、日本の軍事技術が最も熾烈な進化を遂げた「戦国時代」という鏡に映すことによって、より一層鮮明に浮かび上がる。もし、阪本天山の技術と思想が百数十年の時を超え、戦国の世に存在したならば、それは単に強力な新兵器の登場に留まらず、合戦の様相そのものを根底から覆す、戦術思想上のパラダイムシフトを引き起こした可能性を秘めている。

第一節:戦国期の砲術 ― 大筒・石火矢の実態

まず、比較の基準となる戦国時代の大砲、すなわち「大筒」や「石火矢(いしびや)」の実態を正確に把握する必要がある。これらは、ポルトガルからもたらされた火縄銃の技術を応用して国産化された大型火器であるが、その運用には多くの技術的制約があった。

その最大の役割は、攻城戦における城門、塀、櫓といった建造物の破壊であった。野戦において、移動する敵部隊に対して積極的に運用されることは極めて稀であった。その理由は、第一に砲身の鋳造技術が未熟で、強度の高い火薬を使用すると破裂の危険性が常に付きまとったこと。第二に、照準は砲手の勘と経験に頼るしかなく、命中精度は著しく低かったこと。そして第三に、砲自体が非常に重く、また専用の砲架も未発達であったため、一度設置するとその方向を変えることすら困難な、事実上の「固定砲台」であったことである。再装填にも長い時間を要するため、刻一刻と変化する戦況の推移に追随することは、全く不可能であった。戦国期の大筒は、戦術兵器というよりは、巨大な破壊槌に近い存在だったのである。

第二節:比較分析 ― もし天山流が戦国にあったなら

天山流砲術、特にその核心である周発台を装備した大砲が、戦国時代の砲術といかに異なるものであったか。その差異を明確にするため、以下の比較表を提示する。この表は、本章で展開する分析の論理的な骨格を示すものであり、天山流の導入がもたらすであろう質的な変化を構造的に示している。

表1:戦国期砲術と天山流砲術の比較一覧

|

項目 |

戦国期砲術(大筒・石火矢) |

天山流砲術(周発台使用) |

戦術的意義の変化 |

|

主用途 |

攻城戦(対物破壊) |

野戦・攻城戦(対人・対物) |

静的兵器から動的兵器へ |

|

機動力 |

ほぼ無し(設置後移動困難) |

比較的高く、陣地転換も可能 |

野戦砲兵の概念の誕生 |

|

照準方法 |

勘と経験による目測 |

算術・易学に基づく計算、簡易な照準器 |

射撃の科学化・体系化 |

|

照準変更 |

極めて困難・時間を要する |

容易かつ迅速(旋回・俯仰機構) |

移動目標・複数目標への対応 |

|

実質発射速度 |

極めて低い |

比較的高い(再照準時間の短縮) |

制圧射撃・支援射撃の可能性 |

|

運用思想 |

一撃必殺の破壊槌 |

戦況に追随する戦術ツール |

砲術の戦術への組み込み |

この表が示すように、天山流の導入は、単なる性能向上(量的変化)ではなく、大砲という兵器の役割そのものを変えてしまう(質的変化)可能性を持っていた。それは、戦国武将たちの「いくさ」の常識を根本から揺るがすものであっただろう。

第三節:仮想戦記 ― 長篠の戦いと大坂の陣

この技術的優位性が、具体的な合戦においてどのような結果をもたらしたかを仮想的に考察する。

長篠の戦い(1575年):

この合戦の勝敗を分けたのは、織田・徳川連合軍が設けた馬防柵と、その背後からの三千挺に及ぶ鉄砲の一斉射撃であった。しかし、もし連合軍が、馬防柵の各所に周発台を装備した砲兵部隊を数個ずつ配置していたら、戦いの様相はさらに一方的なものになっていたであろう。

武田軍の精強な騎馬隊が突撃を開始した瞬間、連合軍の砲兵は、鉄砲の有効射程(百メートル前後)よりも遥かに遠方から、その突撃経路に対して連続して砲撃を加えることが可能になる。周発台の迅速な照準能力は、高速で接近してくる騎馬隊の動きに追随し、効果的な弾幕を張ることを可能にする。これにより、武田軍は決戦距離である鉄砲隊の射程に入る前に、既に砲撃によって隊列を乱され、大きな損害を被ることになる。騎馬突撃の威力そのものが、決戦の初期段階で削がれてしまった可能性が高い。

大坂の陣(1614-1615年):

この戦いでは、徳川方がイギリスから購入したカルバリン砲などを用いて大坂城を砲撃し、天守閣に着弾させて豊臣方を震撼させたことが知られている。しかし、これは心理的な効果が主であり、城の防御機能を完全に破壊するには至らなかった。

もし、徳川方が天山流の砲術を導入していれば、より戦術的な砲撃が可能になったであろう。例えば、城壁に設けられた特定の銃眼や狭間(さま)を狙い撃ちにし、城兵の抵抗を効率的に沈黙させることができたかもしれない。あるいは、城外に築かれた豊臣方の防御拠点「真田丸」のような目標に対し、複数の角度から集中砲火を浴びせ、その機能を麻痺させることも考えられる。

逆に、もし豊臣方がこの技術を城内の各櫓に設置していたならば、攻城側である徳川軍の陣地や部隊集結地に対し、城内から絶え間なく精密な砲撃を加え続けることができたであろう。これにより、徳川方は攻城準備段階から多大な出血を強いられ、戦いはより長期化、泥沼化した可能性がある。

これらの考察から導き出される結論は明白である。天山流砲術の戦国時代への導入は、単に強力な兵器が一つ増えるというレベルの問題ではない。それは「野戦における砲兵の役割」という、戦国時代には事実上存在しなかった戦術的パラダイムそのものを生み出し、合戦における勝敗の力学を根本から変えてしまうほどの、巨大なインパクトを持っていたのである。

第六章:天山流の思想的背景 ― 荻生徂徠の実学思想が与えた影響

阪本天山の技術革新、特に周発台の開発が、なぜ十八世紀の日本で、一地方藩士によって成し遂げられたのか。その問いに答えるためには、彼の技術の背後にあった思想、すなわち荻生徂徠の「実学」が、彼の思考に与えた決定的影響を理解しなければならない。天山の業績は、単なる個人の閃きや職人的な技術の産物ではなく、時代の最先端を行く哲学思想を、軍事という分野で具現化した稀有な事例であった。彼は、徂徠という思想家が提示した新しい思考の枠組み(OS)の上で、「砲術」という革新的な応用(アプリケーション)を開発した、知的な技術者だったのである。

第一節:荻生徂徠の「政談」と実学思想

荻生徂徠(1666年~1728年)は、江戸時代中期を代表する儒学者であり、思想家である。彼の学問(徂徠学)は、当時の支配的な教学であった朱子学が、個人の内面的な修養に偏り、現実社会から乖離した空理空論に陥っていると厳しく批判した点に最大の特徴がある 9 。

徂徠は、儒学の本来の目的は、古代中国の理想的な君主である「先王」が行ったように、礼楽刑政、すなわち社会を安定させ、民を豊かにするための具体的な制度や政策、技術を考案し、実行することにあると主張した 8 。この思想は、彼の主著であり、八代将軍徳川吉宗への政策提言書でもある『政談』に集約されている 25 。『政談』の中で徂徠は、武士の土着による農村の再建、身分制度の再確立、貨幣経済への対応、そして家柄にとらわれない合理的な人材登用など、極めて現実的かつ体系的な改革案を提示した 8 。

彼の思想の根底にあるのは、観念や道徳論ではなく、まず「事実」をありのままに観察し、そこから社会にとって有効な方策を導き出すという、徹底した実証主義的な態度である 28 。この、現実に機能する制度や技術を何よりも重んじる姿勢こそが、徂徠学が「実学」と呼ばれる所以である。

第二節:天山の砲術研究における実学の実践

阪本天山が江戸で学んだこの徂徠学の精神は、彼の砲術研究のあらゆる側面に色濃く反映されている。彼の業績は、まさに実学思想の実践そのものであった。

第一に、 合理性の徹底的な追求 である。周発台の開発は、その象徴と言える。彼は、従来の大砲が「方向転換が困難で、戦場で役に立たない」という厳然たる「事実」を直視した。そして、その問題を解決するための最も「合理的」な手段として、伝統的な職人技の改良ではなく、旋回・俯仰機構を持つ新しい機械(砲架)を考案するという、システムレベルでの解決策を選択した。これは、問題の本質を見抜き、最適な解決策を設計するという、徂徠的な思考の現れである。

第二に、 体系的なアプローチ である。前述の通り、天山の研究は単なる射撃術に留まらなかった。弾道を計算するための算術、兵站を支えるための硝石製造法、さらには海防を意識した水軍の利の研究まで、その視野は極めて広範であった 6 。これは、砲術を「天下を安んずる」ための一つの総合的なシステムとして捉え、その構成要素を科学的・網羅的に研究しようとする、徂徠的な視座があったことを明確に示している。

第三に、 権威への非固執 である。天山は、自らが学んだ荻野流の伝統を尊重しつつも、それに安住することはなかった。彼は、より優れたものを目指して「増補新術」を編み出し、伝統を乗り越えようとした。この態度は、朱子学のような後世の解釈に頼るのではなく、古代の経書という原典に直接立ち返って真理を探究しようとした、徂徠の古文辞学の姿勢と深く通底している。

これらの点から明らかなように、阪本天山の技術革新は、荻生徂徠の実学思想という強固な知的土壌なくしてはあり得なかった。彼は、時代の思想的課題を自らの専門分野で引き受け、具体的な形として結実させた、思想家であり技術者であった。

結論:和流砲術の到達点、そして未来への架け橋

本報告書で詳述してきた通り、阪本天山が創始した天山流砲術、およびその教えを集成した「天山流砲術書」は、日本の軍事技術史において特異かつ重要な位置を占める。それは、戦国時代以来の和流砲術の伝統を集大成し、荻生徂徠の実学思想という当代随一の知的触媒を得ることによって、前近代日本の技術と思想が到達し得た一つの極点であったと結論づけられる。

「戦国時代という視点」から天山流を再評価した結果、その革新性は比類なきものであったことが明らかになった。迅速な照準変更を可能にする「周発台」は、大砲を静的な破壊兵器から動的な戦術兵器へと変貌させ、もし戦国の合戦に投入されていれば、「野戦砲兵」という新しい戦術概念を生み出し、合戦の様相を一変させるほどの革命的なポテンシャルを秘めていた。しかし、その画期的な技術が泰平の世である江戸中期に生まれたが故に、その真価が実戦の場で証明される機会は永遠に訪れなかった。その意味において、天山流は「生まれ出る時代を間違えた」とも言える、悲劇的な先進性を宿していた。

だが、天山流の歴史的意義は、単なる「失われた可能性」に留まるものではない。より重要なのは、それが未来への「橋渡し」として果たした役割である。天山流が体現した、事実に基づき、合理的にシステムを構築し、旧来の権威に固執せずに革新を追求するという実学的なアプローチは、日本の武士階級の中に、近代的な科学技術と思想を受け入れるための重要な知的・技術的素地を醸成した。幕末、高島秋帆らが西洋の近代軍事技術を驚くべき速さで導入し、消化し得た背景には、天山のような先駆者たちが切り拓いた道筋が存在したのである。

したがって、天山流砲術は、伝統的な和流砲術の華麗なる終着点であると同時に、日本の軍事技術が近代化へと向かうための、決定的な転換点であった。その功績は、単なる一砲術流派の枠を超え、日本の近代化という、より大きな歴史の文脈においてこそ、正当に評価されるべきである。

引用文献

- 天山流(てんさんりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E5%B1%B1%E6%B5%81-1566149

- 坂本天山(サカモトテンザン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E5%A4%A9%E5%B1%B1-509203

- 天山先生墓碣銘 | 信州デジタルコモンズ https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02BK0104172663

- Vol.3 第4回歴博カフェ「阪本天山 その学と人」(1) - 伊那市 https://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/rekishihakubutsukan/rekihakubiyori/3.html

- 和流最強の砲術秘伝書 坂本天山荻野流兵法書 坂本孫八俊鎧 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=3909018

- 天山先生偉蹟実記 | 信州デジタルコモンズ https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02BK0104172655

- 県天然記念物 中央アルプス駒ケ岳 - 行政情報 | 宮田村公式サイト https://www.vill.miyada.nagano.jp/government-pages/c-11207

- 政談(セイダン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E8%AB%87-86205

- 徂徠学(そらいがく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BE%82%E5%BE%A0%E5%AD%A6-848417

- 坂本天山 | My Everything https://my-everything-brand.com/teizan-sakamoto/

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 荻野流(オギノリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%BB%E9%87%8E%E6%B5%81-451605

- 荘内藩荻野流砲術隊(鶴岡) https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/kohojigyou/koho/koho-tsuruoka-h29/soumu0120170829.files/20170901-20-21.pdf

- 高島所持荻野流拾匁筒之図(たかしましょじおぎのりゅうじゅうもんめつつのず) - 都城市 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/shimazu/2634.html

- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554

- 高島秋帆|世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1773

- 幕末期日本における西洋砲術家の洋学知識 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/148781206.pdf

- 幕末維新期における鉄砲技術の落差 - Adobe Photoshop PDF https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/rekibun19.pdf

- 54 稲冨流砲術書 (いなとみりゅうほうじゅつしょ) - 知の職人たち-南葵文庫に見る江戸のモノづくり- https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/html/tenjikai/tenjikai2006/shiryo_06.html

- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411

- 阪本天山の易学的な砲術論 : 『火砲周発取易象弁釈』『火砲説』の ... https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009407247933568

- 武田観柳 (PL075 SR 回転式機関砲) - 英傑大戦データベース - ゲームウィキ.jp https://eiketsudb.gamewiki.jp/%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89_3103/

- M61 バルカン - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/M61_%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3

- 【武器解説】ガトリングガン・冷却と連射に優れた回転式マシンガン ゆっくり解説 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=76OxlWX5bc8&t=521s

- 『荻生徂徠「政談」』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/5912606

- 荻生徂徠『政談』とは 将軍吉宗に献上した意見書 - 古文書ネット https://komonjyo.net/ogyuusoraiseidan.html

- 荻生徂徠とは何した人?彼から学べる教訓【物事の本質を捉える思考法】 https://www.kkenichi.com/entry/2022/09/20/%E8%8D%BB%E7%94%9F%E5%BE%82%E5%BE%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%EF%BC%9F%E5%BD%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%E6%95%99%E8%A8%93%E3%80%90%E7%89%A9%E4%BA%8B%E3%81%AE

- 近世本草学の「実学」基盤 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/106208/338-P044.pdf

- 荻生徂徠と古文辞学 https://keiho.repo.nii.ac.jp/record/2003/files/daigakuronshu_65_04.pdf