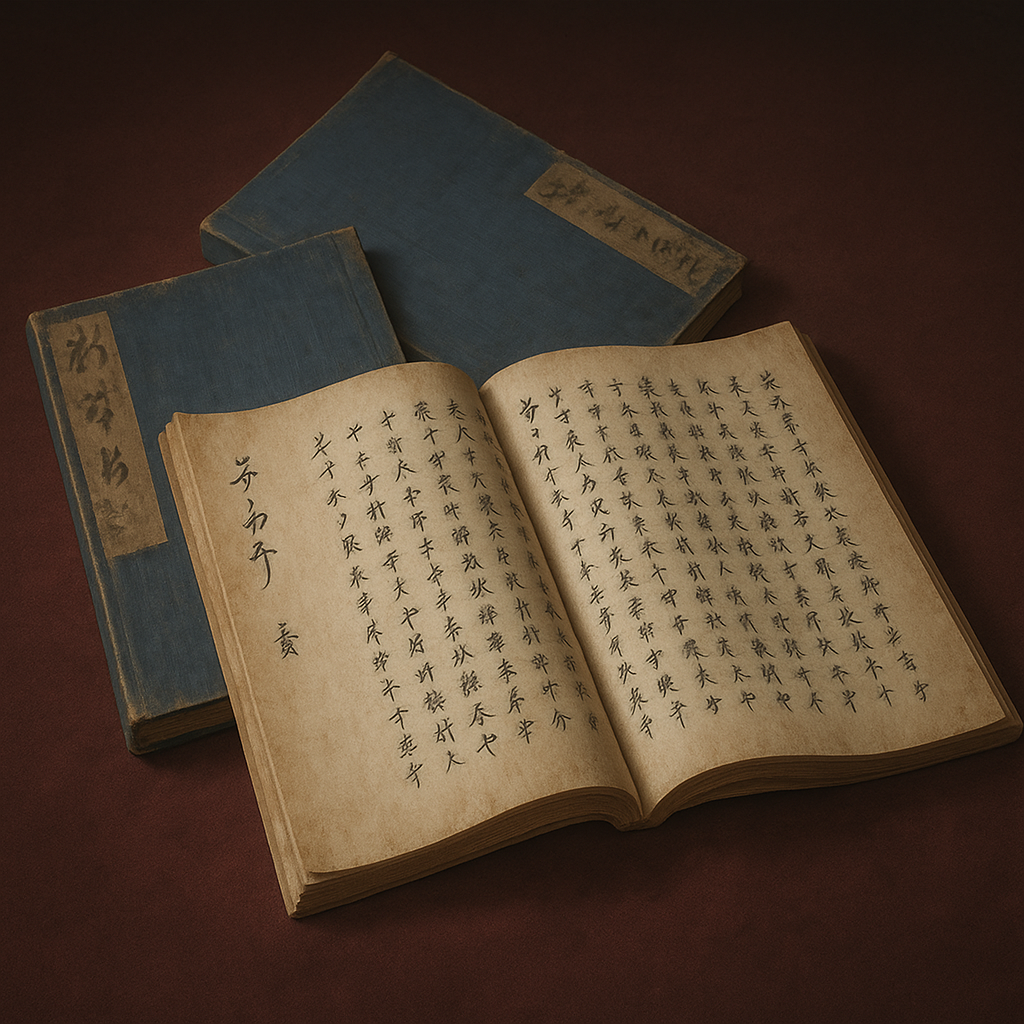

常山紀談

『常山紀談』は湯浅常山による江戸中期の武士道教訓書。戦国武将の逸話を通じ、泰平の世に失われゆく武士の精神を鼓舞し、近代日本の国民道徳形成に影響を与えた。

『常山紀談』の深層分析:江戸中期の武士道と戦国時代へのまなざし

序論:『常山紀談』への新たな視座

江戸時代中期に成立した湯浅常山による『常山紀談』は、一般に「戦国時代から江戸時代初期にかけての武将たちの逸話を集めた書物」として広く認識されている 1 。その平易な和文で書かれた物語は、上杉謙信が宿敵の武田信玄に塩を送った話や、長篠の戦いにおける鳥居強右衛門の忠義など、今日我々が戦国時代に対して抱く英雄的なイメージの源泉の一つとなっている。しかし、本書を単なる興味深い逸話の集成、あるいは過去を懐かしむ懐古趣味の産物としてのみ捉えることは、その本質的な価値を見誤ることに繋がる。

本報告書は、『常山紀談』が単なる過去の記録ではなく、著者・湯浅常山が生きた江戸中期という泰平の世にあって、武士階級が自らの存在意義を問い直す中で生まれた、極めて思想的なテクストであるという視座を提示するものである。本書の真価は、戦国時代の史実を正確に記録した点にあるのではない。むしろ、戦闘集団としての役割を失い、行政官僚化していく武士たちが、 「失われた理想郷」として戦国時代をいかに解釈し、自らの行動規範としようとしたか を明らかにする、思想史的史料としての側面にある。

湯浅常山が生きた時代は、大きな戦乱が遠い過去の記憶となり、武士の刀が実用的な武器から身分を象徴する装飾品へとその意味合いを変えつつあった。このような「文治」の時代において、かつての「武」の精神は形骸化の危機に瀕していた。常山は、この時代の風潮に強い危機感を抱き、戦国の世に生きた武将たちの鮮烈な生き様を提示することで、同時代の武士たちの精神を覚醒させようと試みたのである。したがって、『常山紀談』の編纂は、過去へのノスタルジアに基づく行為ではなく、当時の社会に対する鋭い批評であり、未来の武士階級に向けた一種の**「処方箋」**として執筆されたと解釈すべきである。本書は、戦国時代という鏡を用いて、江戸という現代を照射し、武士としていかに生きるべきかという根源的な問いを投げかけているのである。

第一章:著者・湯浅常山の実像 — なぜ『常山紀談』は書かれたのか

『常山紀談』という書物を深く理解するためには、その著者である湯浅常山(1708-1781)自身の生涯、学問的背景、そして個人的信条を解き明かすことが不可欠である。彼の人生そのものが、本書を生み出す原動力となった思想的葛藤を体現しているからに他ならない。

第一節:備前岡山藩士としての生涯 — 理想と現実の狭間で

湯浅常山、本名を元禎、通称を新兵衛といい、宝永5年(1708年)に備前岡山藩の禄高400石の中級藩士の家に生まれた 2 。彼は藩主池田氏に仕え、寺社奉行や町奉行といった要職を歴任し、その篤実な人柄と能力で藩政に貢献した 2 。しかし、彼の生涯は順風満帆なものではなかった。常山は「品位方正」な人格者であったが、同時に身分に関係なく人の非を直言することを憚らない、極めて剛直な性格の持ち主であった 2 。この性格が災いし、彼の直言は藩政批判と見なされ、讒言によって失脚、明和6年(1769年)に隠居を命じられることとなる 2 。

彼の人物像を物語る逸話として、公私の別を厳格に守った話が伝わっている。幕府の代官であった親しい友人を藩命で見送る際、彼は息子を同行させ、「私は公務で君を送っている。私事としての見送りは息子に託したのだ」と述べたとされる 2 。このような徹底した公私混同の否定は、彼が抱く武士としての高い倫理観を示している。

常山の失脚は、単なる個人的な不運として片付けるべきではない。むしろそれは、 江戸中期における官僚化した武家社会の論理と、彼が理想とする前近代的な「武士」像との間に生じた、構造的な摩擦 を象徴する事件であったと分析できる。組織の和や体面が個人の正義感よりも優先される平和な官僚社会において、主君のためを思い、身の危険を顧みず過ちを正そうとする「諫言」のような戦国的な徳目は、もはや時代錯誤な「批判」として疎まれる存在となっていた。現実の藩政の世界で自らの理想とする武士道を貫けなかった常山にとって、『常山紀談』の執筆は、言論と著述の世界においてその理想を追求し、後世に伝えようとする、一種の**「代償行為」**であった。現実世界での挫折が、不朽の名著を生み出す土壌となったのである。

第二節:徂徠学派の儒学者として — 事実をして語らしめる方法

常山の思想形成において決定的に重要なのは、彼が当代一流の儒学者たちに師事し、当時最新の学問であった古文辞学(徂徠学)を修めたことである。彼は藩命で江戸に出た際、荻生徂徠の高弟である服部南郭や太宰春台に学び、深くその影響を受けた 2 。

徂徠学は、それまでの朱子学が経典の解釈を通じて抽象的な道徳論(「理」)を追求したのに対し、後世の注釈を排して古典の原典そのものに立ち返り、古代の聖人たちが作り上げた具体的な制度や文物、歴史の事実の中にこそ「道」が顕れていると主張した学問である 5 。つまり、観念的な理屈よりも、具体的な「事実」を重視する実証的な学風を特徴としていた。

この学問的背景は、『常山紀談』の独特の叙述スタイルに直接的な影響を与えている。本書の大きな特徴は、各逸話に対して著者の評論や道徳的な教訓を直接的に加えず、ただ淡々と事実を記述するに留めている点である 7 。これは単なる文体上の好みではなく、

徂徠学の学問的方法論を歴史叙述に応用した、意識的な選択 であった。常山は、抽象的な言葉で「武士はこうあるべきだ」と説教するよりも、過去の武将たちの具体的な言行録、すなわち「事実」を読者の眼前に提示することを選んだ。そして、その事実の中から読者自身が主体的に規範や教訓を読み取ることを促したのである。この「事実をして語らしめる」手法は、読者の内省を促す、極めて高度で洗練された教育的手法であり、常山の深い学識に裏打ちされたものであった。

第三節:文武両道の体現者 — 失われゆく「武」への警鐘

常山は儒学者であると同時に、武芸にも深く通じた武士であった。彼は兵法に明るく、老境に至っても毎日一度は槍と刀を振るうことを欠かさなかったと伝えられている 2 。彼にとって学問(文)と武芸(武)は、武士を構成する両輪であり、どちらか一方でも欠けてはならないものであった。

この信念は、『常山紀談』の中で明確な主張として表明されている。彼は「武士は全てにおいて武を尊び、卑しくも武士たる者は文治を排して武事を廃するな」と述べ、泰平の世にあって武を軽んじる風潮に強い警鐘を鳴らした 2 。常山にとっての「武」とは、単なる戦闘技術や身体能力を意味するものではなかった。それは、死と隣り合わせの状況で培われる精神的な緊張感、覚悟、そして自己を律する克己心であり、

武士が武士であるための存在証明そのもの であった。

平和な時代が続き、武士が刀を抜く機会がなくなると、その精神的な支柱もまた揺らぎ始める。常山は、「武」の実質が失われることが、武士の精神的堕落を招き、ひいては武家政権の基盤そのものを危うくすると深く憂慮していた。彼が日々武芸の鍛錬に励んだのは、個人的な健康維持のためというよりは、失われゆく武士の魂を自らの身体において維持し、体現しようとする、一種の 儀式的な抵抗 であったと見ることができる。『常山紀談』は、その抵抗を文章という形で社会全体へと拡張したものであり、彼の身体と精神が一体となった思想の結晶であった。

第二章:『常山紀談』の構造と内容 — 何が、いかに語られているのか

『常山紀談』が後世に与えた影響の大きさを理解するためには、その内容だけでなく、書物としての構造や文体がいかに戦略的に構築されていたかを分析する必要がある。常山は、自らの思想を最も効果的に読者に伝えるため、構成と表現に細心の注意を払っていた。

第一節:書物の全体構成 — 三部構成に込められた意図

『常山紀談』は、単一の書物ではなく、大きく三つの部分から構成されている。すなわち、本文25巻、拾遺4巻、そして附録「雨夜燈」1巻である 7 。これらはそれぞれ異なる性格を持っており、その配置には著者の明確な意図が読み取れる。

- 本文25巻 : 書物の中核をなす部分であり、体系的に主題ごとに編集された約470の逸話が収録されている 7 。上杉謙信や武田信玄といった著名な武将の有名なエピソードが多く含まれ、読者の興味を引きつけやすい構成となっている 8 。

- 拾遺4巻 : 「拾遺」という名の通り、本文に収録しきれなかった逸話を集めた部分である。正編の編集前の草稿の姿をうかがわせる内容とも言われ、より多様で断片的なエピソードが含まれている 9 。

- 附録「雨夜燈」1巻 : この部分は、常山の思想が最も色濃く反映された巻である。「節義の士」と評される常山自身の武士道観が凝縮された逸話が集められており、書物全体の結論部としての役割を担っている 9 。

この三部構成は、単なる編集上の都合によるものではない。むしろ、読者を段階的に常山の思想の核心へと導くための、 計算された階層構造 を持っていると分析できる。まず「本文」で、広く知られた英雄譚を通じて読者を武士道の世界へと誘い、基本的な徳目を平易に提示する。次に「拾遺」で、歴史の多面性や物語の奥深さに触れさせ、読者の探求心を刺激する。そして最後に「雨夜燈」において、著者自身の思想の核心である「節義」を提示し、読者に単なる物語の消費者として終わるのではなく、自らの生き方を問う内省を促す。この構造は、読者の理解を徐々に深化させていく、巧みな教育プログラムとして設計されているのである。

第二節:平易な和文体とその戦略的効果

『常山紀談』のもう一つの際立った特徴は、その文体にある。当時の武士階級の教養書が、しばしば難解な漢文訓読調で書かれていたのに対し、本書は極めて簡潔で平明な和文で記されている 7 。この文体の選択は、本書の普及と影響力に決定的な役割を果たした。

この平易な文章は、漢籍の高度な素養を持たない下級武士や、学問から遠ざかっていた武士たちにも、内容を容易に理解することを可能にした。幕末から明治にかけて本書が広く読まれた背景には、このアクセシビリティの高さがあったことは間違いない 1 。

しかし、常山がこの文体を選んだのは、単なる親切心や啓蒙精神からだけではなかった。それは、 武士階級全体の道徳的水準を底上げするという、社会改革的な意図に基づいた戦略的判断 であった。江戸時代の学問、特に儒学は、一部の上級武士や専門の学者の占有物となりがちであった。しかし、藩や幕府という組織を支える武士道徳は、一部のエリートだけではなく、全ての武士が共有しなければその実効性を失う。難解な漢文で高尚な理想を説いても、それが大多数の武士に届かなければ意味がない。常山は、あえて「敷居の低い」和文体を用いることで、自らの思想を一部の知識人のためのものではなく、武士階級全体のための**「公共財」**として広く流通させようとした。これは、学者の自己満足に終わらない、極めて実践的かつ社会的な視点に立ったアプローチであったと言える。

第三章:描かれた戦国武将像 — 理想としての「武」と「節義」

『常山紀談』の核心は、そこに描かれる戦国武将たちの具体的な言行にある。常山は、これらの逸話を通じて、泰平の世の武士たちが忘れてしまった、あるいは見失いつつあった理想の武士像を鮮やかに描き出した。ここでは代表的な逸話を分析し、そこに込められた思想を解き明かす。

第一節:上杉謙信と武田信玄 — 「敵に塩を送る」にみる「義」の観念

『常山紀談』が描く武士の理想像として最も象徴的な逸話の一つが、「上杉謙信塩を甲斐に送る事」である 8 。宿敵である武田信玄が、今川氏と北条氏によって塩の供給を絶たれ、領国の甲斐が深刻な塩不足に陥った際、謙信は越後から甲斐へ塩を送ることを命じた。そして、「弓箭(きゅうせん)を以て勝負を決すべきで、米塩を以て敵を苦しめるのは甚だ不当である」と述べたとされる 10 。

この行動は、単なる敵への情けや温情主義から生まれたものではない。謙信は、兵糧攻めや経済封鎖といった手段を「不勇不義」、すなわち武士として卑怯であり、人の道に外れた行為であると断じている 10 。彼にとっての戦いとは、憎しみ合う相手をいかなる手段を用いてでも滅ぼすことではなく、互いの武と義を尽くして正々堂々と勝敗を決する場であった。したがって、この逸話が示す「義」とは、現代的な意味での正義感とは異なり、**「戦いにおける美学」**であり、武士が武士として自らの品位を保つための行動規範そのものである。

謙信が塩を送ったのは、信玄を助けるためという側面以上に、 自らの戦いを卑劣な手段で汚すことなく、「義戦」として純化するため であった。常山はこの逸話を通じて、効率や合理性、あるいは勝利至上主義に陥りがちな現実社会に対し、勝敗や利害を超越した武士の「あるべき姿」とは何かを力強く提示しているのである。

第二節:鳥居強右衛門 — 長篠の戦いにみる自己犠牲の忠義

武士の徳目の中でも最高のものとされる「忠義」を、最も純粋な形で体現する人物として描かれているのが、長篠の戦いにおける鳥居強右衛門である。天正3年(1575年)、武田勝頼の大軍に包囲された長篠城から、味方の援軍を求める使者として脱出した強右衛門は、任務を果たした帰路、武田軍に捕縛されてしまう 11 。

武田方は、強右衛門に対し、「城に向かって『援軍は来ないから早く降伏せよ』と叫べば、命を助けた上に望みのままの所領を与えよう」と、極めて魅力的な取引を持ちかけた 11 。しかし、城の前に引き出された彼は、その約束を反故にし、「あと二、三日で数万の援軍が到着する。それまで持ちこたえよ」と真実を大声で叫び、城兵を鼓舞した。その直後、彼は武田軍によって磔にされ、壮絶な最期を遂げた 11 。

この逸話は、武士の「忠義」が、主君からの恩賞や見返りを期待する**「契約的な関係」を遥かに超えた、絶対的で無償の献身**であることを示している。平和な江戸時代において、主君への奉公が俸禄(給与)に見合う「勤務」へと変質しつつあった状況に対し、常山はこの強右衛門の逸話をもって、武士の忠義とは本来、自らの生命を含む全てを捧げる、非合理的なまでの精神的価値であることを鮮烈に思い出させようとした。強右衛門の叫びは、利害打算に傾く同時代の武士たちの心に向けられた、魂の絶叫でもあった。

第三節:織田信長と料理人坪内 — 文化と気風の衝突

『常山紀談』には、勇壮な合戦の逸話だけでなく、日常的な場面から武士の気風を浮き彫りにする興味深い話も収録されている。その一つが、織田信長と料理人坪内の逸話である 13 。

かつて三好家に仕えていた名料理人・坪内某が、捕虜となった後、信長に仕える機会を得る。信長は彼の腕前を試すため、料理を作るよう命じた。坪内は、三好家で出していたような、出汁を利かせた上品な京風の薄味料理を供したが、信長は一口食べるなり「水っぽくて食べられたものではない。こやつを殺せ」と激怒した 13 。命乞いをした坪内は、翌日、今度は田舎風の濃い味付けの料理を出したところ、信長は大変喜び、彼を召し抱えることにした。その際、坪内は礼を述べつつも、「昨日の料理は、代々将軍家にお仕えした三好家風の上品な味付けでございました。今朝のは下品で卑しい田舎風の味付けでしたので、お口に合われたのでしょう」と、痛烈な皮肉を述べたとされる 13 。

この逸話は、単なる個人の味覚の好みの問題ではない。それは、 旧来の権威(京の公家・足利将軍家文化)と、勃興しつつあった新興勢力(戦国の武家文化)との間の、根本的な価値観の衝突 を象徴的に描いている。坪内の「薄味」は、洗練と伝統を重んじる旧世界の美意識を代表し、信長の好む「濃い味」は、実質を重んじ、剛健で力強い新時代の気風を象徴している。信長の激怒は、旧来の形式主義的な権威に対する無意識の反発であり、坪内の皮肉は、武力では滅ぼされても文化的な矜持までは失わないという旧勢力の意地を示している。常山は、武士の気風や価値観が、戦場だけでなく食という日常の隅々にまで浸透していることを、この逸話を通じて巧みに描き出している。

第四節:「諫争の忠」 — 武功に勝る最高の徳目

多くの武勇伝を収録する『常山紀談』だが、その中で湯浅常山が武功以上に重視し、最高の徳目として位置づけているのが「諫争の忠」、すなわち主君の過ちを命懸けで諫める忠義である。

本書の一節には、「およそ主君を諫める者の志は、戦で先駆けする功名よりもはるかに勝る」と記されている 15 。その理由として、戦場での一番槍は、身を捨てる覚悟は必要だが、必ずしも死ぬとは限らず、たとえ討ち死にしても後世に名を残す栄誉がある。しかし、不道な主君に直言する者は、十中八九は刑罰を受け、一族郎党まで滅ぼされる危険がある。「失ありて得なき忠」であり、名誉や利益のためには決してできない行為だからである 16 。

常山が「諫言」をこれほどまでに高く評価したのは、それが 主君個人への盲目的な追従ではなく、主君が代表する「家」や「藩」といった公(おおやけ)の利益に対する、より高次元の忠誠心 を要求する行為だからである。主君の命令に従って手柄を立てることは、ある意味で容易である。しかし、主君の機嫌を損ねるリスクを冒してまで過ちを正そうとするのは、目先の主君個人の感情よりも、その過ちが組織全体にもたらす長期的な損害を防ぐことを優先しているからに他ならない。これは、家臣が単なる主君の「道具」ではなく、組織の運命を共に担う責任ある構成員であるという思想の表れである。藩政から退けられた自らの経験を持つ常山は、この「諫争の忠」を称揚することで、主君の顔色をうかがうだけの家臣ばかりが重用される当時の風潮を痛烈に批判し、組織の健全性にとって耳の痛い直言がいかに重要であるかを、戦国の逸話を通して訴えかけたのである 17 。

第四章:史料としての『常山紀談』— 戦国時代の「真実」と「物語」

『常山紀談』を歴史研究の対象とする際、その史料的価値をいかに評価するかは重要な問題である。本書は戦国時代の一次史料ではなく、約150年から200年後の江戸時代中期に編纂された二次史料であり、その取り扱いには注意を要する。

第一節:「玉石混淆」の実態と意図

『常山紀談』を史料として分析する上で、まず認識しなければならないのは、その内容が「玉石混淆」であるという点である 7 。本書に収録された逸話は、様々な軍記物や記録から引用されているが、一つの話の中に異なる出典の話が混在していたり、史実としての裏付けが乏しい伝説的な話が含まれていたりすることが少なくない。常山の編纂方針は、歴史学的な厳密さよりも、物語としての面白さや、教訓としての分かりやすさを優先する傾向があった 7 。

しかし、この「玉石混淆」の状態を、単なる編纂能力の欠如や史料批判の甘さに帰するべきではない。むしろ、そこには常山の明確な意図が存在したと考えるべきである。彼の目的は、戦国時代の客観的な歴史を再構築することではなかった。彼の目的は、あくまで江戸時代の武士の精神を奮い立たせ、その行動を変容させることにあった。そのためには、複雑で多面的な歴史の事実そのものよりも、登場人物の動機や行動が明確で、善悪や忠義の教訓が分かりやすい**「物語」**の方が、遥かに効果的であった。

常山にとっての「真実」とは、客観的な事実(ファクト)そのものではなく、**人々の心を打ち、規範として機能する力を持つ物語(トゥルース)**であった。したがって、『常山紀談』の史実性の問題は、教訓的効果を最大化するために、著者が意図的に史実を取捨選択し、再構成した結果と解釈するのが妥当であろう。

第二節:歴史書ではなく教訓書としての価値と後世への影響

以上の考察から、『常山紀談』の真価は、厳密な意味での歴史書としてではなく、武士の生き方を示すための教訓書・説話集としての性格にあると結論付けられる 7 。そして、まさにこの性格の故に、本書は後世の日本人の精神形成に絶大な影響を及ぼすことになった。

その影響力は江戸時代に留まらず、幕末の動乱期から明治・大正期にかけて、本書は多くの人々に愛読された 1 。特に、近代国家建設の過程で国民道徳の涵養が重視されるようになると、『常山紀談』の逸話は修身の教科書にも採り上げられ、理想的な日本人像のモデルとして広く普及した 7 。また、幕末に岡谷繁実によって著された、より大規模な武将言行録である『名将言行録』も、『常山紀談』をその原型としている 7 。

以下の表は、代表的な逸話について、その史実性の評価と、『常山紀談』が伝えようとした教訓を比較したものである。この比較は、常山がいかに歴史的事実を「物語」へと昇華させ、特定の思想を伝えようとしたかを示している。

|

逸話 |

史実性の評価 |

『常山紀談』における主な教訓・思想 |

|

「敵に塩を送る」(上杉謙信) |

同時代の確実な史料による裏付けは乏しい。しかし、謙信の義を重んじる人物像を象徴する逸話として後世に広く流布した。 |

経済封鎖のような手段を「不勇不義」とし、正々堂々とした武力による決着を尊ぶ。目先の利益よりも武士としての美学と「義」を貫くことの重要性。 |

|

「長篠の戦い」(鳥居強右衛門) |

基本的な筋は『信長公記』などにも見られるが、『常山紀談』ではより劇的に、忠義の象徴として描かれる。 |

個人の生命を超えた、主君と仲間への絶対的な忠義と自己犠牲。利害打算を超えた無償の献身こそが武士の徳目であることの提示。 |

|

「酒井忠次の奇襲提案」(長篠の戦い) |

奇襲作戦の提案者が誰であったかについては諸説ある。『常山紀談』では、一度信長に却下された忠次の案が、後に密かに採用されたという劇的な逸話として描かれる 11 。 |

主君は一度衆人の前で却下した案でも、それが最善策であれば密かに採用する度量を持つべきであること。また、家臣は一度否定されても信念を貫くべきであるという教訓。 |

『常山紀談』が近代に至るまで強い影響力を保持し続けた根源的な理由は、そこに描かれた武士の理想像が、 近代国民国家がその構成員に求めた「公」への忠誠や「滅私奉公」といった徳目と、極めて高い親和性を持っていた からである。主君への絶対的な忠義は、そのまま国家や天皇への忠誠へと読み替えられ、私利を超えた「義」の精神は、国民道徳の理想として称揚された。結果として、『常山紀談』は、江戸時代の武士のための教訓書という本来の文脈を離れ、近代日本の国民精神を形成するための「古典」として、新たな生命を吹き込まれることになったのである。

結論:『常山紀談』が現代に問いかけるもの

本報告書は、『常山紀談』を単なる戦国武将の逸話集という表層的な理解から一歩進め、その編纂の背景にある著者・湯浅常山の思想と、彼が生きた江戸中期という時代の課題を深く考察してきた。

常山は、戦乱が終わり泰平の世が続く中で、武士階級がその精神的支柱であった「武」を失い、官僚として安逸に流される風潮を深く憂慮した。彼が『常山紀談』に描き出したのは、死を覚悟し、義に生き、忠に殉じた戦国武将たちの理想像であった。それは、同時代の武士たちに対する痛烈な批判であると同時に、武士としての誇りと魂を取り戻すための、切実な願いが込められたものであった。彼の執筆方法は、学んだ徂徠学の精神に則り、抽象的な道徳論ではなく、具体的な人間の生き様という「事実」を提示することで、読者の内省と覚醒を促すという、極めて実践的なものであった。

史実の正確性という観点から見れば、『常山紀談』には多くの課題がある。しかし、本書の価値はそこにはない。その真価は、一つの時代が、それとは全く異なる価値観で動いていた過去の時代をどのように解釈し、自らの規範として再構築しようとしたか、その精神的な営為の記録であるという点にある。

そして、『常山紀談』が投げかける問いは、江戸時代の武士だけに向けられたものではない。組織の官僚化と個人の主体性の喪失、変化の時代における自己のアイデンティティの模索、利益や効率だけでは測れない倫理観の重要性、そしてリーダーシップの本質(特に「諫言」を受け入れる度量)といったテーマは、時代と文脈を超えて、現代社会に生きる我々にも通じる普遍的な課題を内包している。

『常山紀談』は、単なる過去の遺物ではない。それは、組織の中で生きる個人が、自らの職業的倫理や人間としての矜持をいかに保ち、より善い生き方を追求すべきかを問い続ける、豊かな示唆に満ちた古典なのである。本書を読み解くことは、日本の精神史の一断面を理解すると同時に、我々自身の生き方や社会のあり方を省みるための、貴重な知的経験となるであろう。

引用文献

- 常山紀談/湯浅 常山, 森 銑三 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b245812.html

- 湯浅常山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%B5%85%E5%B8%B8%E5%B1%B1

- 湯浅常山(ユアサジョウザン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%B5%85%E5%B8%B8%E5%B1%B1-144520

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%B5%85%E5%B8%B8%E5%B1%B1-144520#:~:text=%E6%B9%AF%E6%B5%85%E5%B8%B8%E5%B1%B1%20%E3%82%86%E3%81%82%E3%81%95%2D%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%96%E3%82%93&text=%E5%82%91%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%80%82-,%E5%82%99%E5%89%8D%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E8%97%A9%E5%A3%AB%E3%80%82,)%E9%9B%91%E8%A8%98%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 伊藤仁斎 イトウ,ジンサイ 1627〜1705 荻生徂徠 オギュウ,ソライ 1666〜1728 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/itou-ogyuu.pdf

- 荻生徂徠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%BB%E7%94%9F%E5%BE%82%E5%BE%A0

- 常山紀談 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E5%B1%B1%E7%B4%80%E8%AB%87

- 常山紀談 目次 - itigo.jp https://iyokan.itigo.jp/jyozan/jyozan000.html

- 戦国武将逸話集 : 訳注『常山紀談』 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB0124131X

- Untitled https://shotoku.repo.nii.ac.jp/record/1981/files/%EF%BC%94%E5%86%85%E7%94%B0%E5%81%A5%E5%A4%AA.pdf

- 長篠の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%AF%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 鳥居強右衛門 - 新城市 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kanko/hito/torisuneemon.html

- 坪内某料理の事 - itigo.jp https://iyokan.itigo.jp/jyozan/jyozan056.html

- 坪内(信長のシェフ)|三好氏のお抱え料理人だった坪内は - 美味求真 https://www.bimikyushin.com/chapter_4/04_ref/tsubouchi.html

- 徳川家康の名言・逸話40選 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/254

- 李 斌瑛:幕末期における武士階級の倫理思想 https://teapot.lib.ocha.ac.jp/record/7755/files/59_334-339.pdf

- 別冊 戦国武将逸話集―訳注『常山紀談』拾遺 巻一~四・附録 雨夜燈 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784585054443