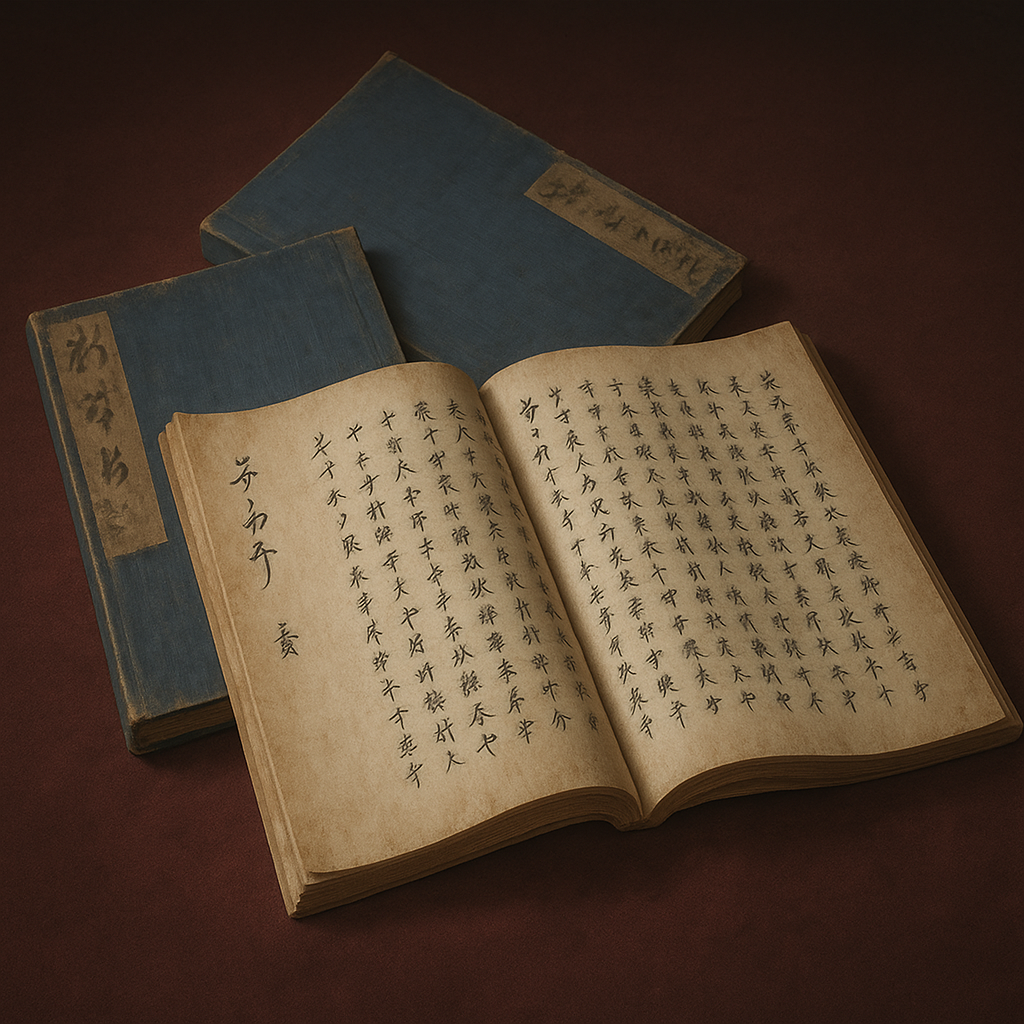

平常無敵書

平常無敵流は、山内蓮心(一真)が江戸前期に創始。老子思想を根源とし、形を教習せず「心法」の会得を極意とする。「負けない」境地を追求。

「平常無敵書」の深層研究:江戸初期における心法武術の思想と変容

序論:武術史における平常無敵流の位置づけと時代的背景の精査

ご依頼のあった『平常無敵書』について、その核心をなす剣術流派「平常無敵流」に関する詳細な調査結果をここに報告する。本報告の冒頭において、まずご提示された「戦国時代」という時代的視点について、歴史的な検証を行うことが不可欠である。現存する複数の資料を精査すると、流祖である山内一真(蓮心)が活躍し、その教えが伝播した藩の状況から、本流派の成立と展開は「江戸時代前期」に位置づけられることが明らかとなる 1 。この時代設定の正確な把握こそ、平常無敵流という特異な武術の本質を理解するための、揺るぎない第一歩となる。

戦国の乱世が終焉を迎え、徳川幕府による統治体制が確立された泰平の世において、なぜこのような特異な武術が創始されたのか。この問いこそが、本流派を解明する上での核心的なテーマである。平常無敵流の最大の特徴は、伝書に明記されている通り、「一切の形を教習せず、『心法』の会得によって万事に対応すること」を極意とした点にある 1 。これは、戦場での殺傷技術としての「武術」が、武士の役割の変化に伴い、自己の人格形成や精神修養を目指す「武道」へとその存在意義を大きく変容させざるを得なかった時代への、一つの思想的応答であった。

この流派は、戦国時代に求められた実利的な戦闘技術とは、その思想的基盤において対極に位置する。それは、平和な時代における武士の新たな存在意義を、外的な武功ではなく「内面的な完成」に求めようとした、極めて哲学的かつ思索的な探求の産物であった。したがって、平常無敵流を理解することは、単に一つの剣術流派の歴史を知るに留まらず、江戸時代の武士道精神がいかにして形成され、変遷していったのかという、より大きな歴史的文脈を読み解くことにも繋がる。本報告は、この「心法」の武術が何を意味し、如何にして生まれ、そして時代の流れの中で如何に変容していったのかを、多角的な視点から解明するものである。

第一章:流祖・山内蓮心の実像 ― 思想形成の軌跡

第一節:流祖の呼称と人物像の特定

平常無敵流の創始者を巡っては、資料によって複数の呼称が確認される。学術的な文献や百科事典では「山内一真(やまのうちかずまさ)」の名が用いられることが多いが 1 、一方で『本朝武芸小伝』などを参照したと考えられる後世の書物や、現代の創作物においては「山内蓮心(やまうちれんしん)」という名で知られている 2 。さらに、三河吉田藩に伝わった系統の伝書では「山内甚五兵衛直一(やまうちじんごべえなおかず)」という名も記されている 4 。これらの呼称が同一人物を指すのか、あるいは流派内で分かれた系統を示すのかは断定的な史料を欠くが、その思想の連続性から、本報告では最も一般的な「山内一真」を主たる呼称とし、「蓮心」はその号であったと捉えて論を進める。

表1:平常無敵流に関わる主要人物と呼称の整理

|

役割 |

主な名前 |

別名・通称 |

関連資料 |

|

流祖 |

山内一真 |

蓮心、甚五兵衛直一 |

1 |

|

高弟 |

寺田宗有 |

五郎右衛門 |

2 |

|

流祖の師 |

多賀泊庵聚津 |

- |

4 |

|

宗有の師 |

池田成春 |

八左衛門 |

6 |

山内一真は「古今独歩の名人」と称賛されたと伝わる 2 。この評価は、単に彼の剣技が卓越していたことのみを指すのではない。むしろ、既存の武術の枠組みを根底から覆すような、その特異な思想性に対する畏敬の念が込められていたと解釈すべきであろう。彼の生きた道は、一介の剣客のそれに留まらなかった。

第二節:思想の源泉 ― 武術遍歴と学問的背景

山内一真が「平常無敵」という独自の境地に至るまでの道のりは、既存の権威に対する徹底的な探求と、その後の批判的な超越という過程を経て形成された。彼は剣術において、富田流をはじめとする八つもの流派を修めたとされている 1 。これは、当時の主要な武術体系を深く学び、その技術と理論を吸収したことを意味する。しかし、彼はそのいずれにも満足することができなかった 1 。この「不満足」こそが、新たな流派を創始する直接的な動機となったのである。

彼の探求は武術の世界に留まらなかった。京に上った彼は、陽明学の大家である熊沢蕃山に師事して儒学を学び、江戸に出てからは僧・白厳の下で禅の修行に打ち込んだ 1 。この事実は、平常無敵流の「心法」が、単なる精神論や根性論ではないことを明確に示している。その思想的骨格は、儒学が説く倫理観や自己修養の道と、禅が追求する自己超越や見性の思想が、剣の理合と分かちがたく融合することによって生まれたものであった。

さらに、彼が京都所司代であった板倉重矩の知遇を得て、その武名を広く知られるようになったという記録も存在する 1 。これは、彼の武術と思想が、単なる在野の一芸ではなく、当時の支配階級である武家社会の中枢からも認められるほどの水準にあったことを裏付けている。

山内一真の行動様式は、真の創始者(オリジネーター)に特有のパターンを示している。彼は、武術、儒学、禅という、当時の武士が拠り所とした複数の権威を徹底的に学び尽くした。しかし、彼はそれらの知識を単に寄せ集めたのではない。それら全てを一度自身の中で消化・統合し、その上でそれらを批判的に乗り越え、「平常無敵」という、より高次の独自の体系を構築したのである。彼の流派は、複数の思想体系を弁証法的に止揚(アウフヘーベン)した結果として生まれた、他に類を見ない哲学的な武道であったと言える。

第二章:「平常無敵」の思想的源流と核心 ―「負けない」ための哲学

平常無敵流の思想は、敵に「勝つ」ことを目的とする従来の兵法とは一線を画す。その核心は、争いの次元そのものを超越した「負けない」境地、すなわち絶対的な心の不動を確立することにあった。この章では、その思想的源流と、それを構成する重要な概念群を詳細に分析する。

第一節:「平常無敵」という名称の由来と老子思想

平常無敵流の教えは、中国の古典である老子の「谷神は死せず、是を玄牝と謂う。玄牝の門、是を天地の根と謂う。緜々として存するが如く、之を用いて勤きず」という一節から編み出されたと伝えられている 1 。ここでいう「谷神」とは、谷のように空虚でありながら、万物を生み出す尽きることのない根源的な力を象徴する。この思想を剣術に応用したのが平常無敵流である。

すなわち、「平常無敵」とは、我欲や闘争心といった自己を空しくし、あたかも空っぽの谷が全てを受け入れるように、天地自然の理と一体化することで得られる境地を指す。この状態にあっては、そもそも敵対する他者という概念自体が意味をなさなくなる。

この思想は、同流の伝書である『無敵流平法心玉卷序』において、より明確に述べられている。「勝つことを思て負ることを知らざる者は、是れ人欲甚しくして天理を忘るゝ者也」 5 。この一節は、勝利への執着が人間の私欲の表れであり、宇宙の根本原理である「天理」から離れる行為であると断じている。従来の兵法が、敵と我という二元論を前提とし、「勝利」という相対的な価値を追求するのに対し、平常無敵流は、その二元論自体を超克し、「不敗」という絶対的な境地を目指す。この根本的な思想の違いこそが、本流派を理解する上で最も重要な鍵となる。

第二節:心法の中核をなす概念群 ― 眞妙劍、三界一心、一息

平常無敵流の「心法」は、いくつかの相互に関連したキーワードによって体系化されている。これらは抽象的であるが、流派の目指す境地を理解するためには不可欠な概念である。

-

眞妙劍之本體(しんみょうけんのほんたい)

これは特定の剣技や型を指す言葉ではない。伝書によれば、その本質は「心玉(しんぎょく)」と呼ばれる宝珠にあるとされている 5。この「心玉」とは、万人が生まれながらにして具えている仏性や、儒学でいう「明徳」に等しいものであり、自己の内奥に存在する真の自己、あるいは普遍的な真理そのものを指す 5。剣とは、この内的な「心玉」の輝きが、外的な所作として現れたものに過ぎない。したがって、眞妙劍を振るうということは、技を繰り出すのではなく、悟りによって得られた自己の本性がそのまま発露した状態を意味する。「無心をも求むべからず。是れを求めざる時は、本性全く一成ることを知るべし。此のとき無敵にして眞妙劍の本體顯るべし」 5 という記述は、あらゆる意図や作為を超えた無心の境地において、初めてこの究極の剣が顕現することを示している。 -

三界一心(さんがいいっしん)

これは「天地と人と眞妙合性一致すること」を目指す思想である 5。自己という存在(小宇宙)と、それを取り巻く天地自然(大宇宙)が、本来は一つの根源から生じた一体のものであると悟ることを目的とする。伝書には「一心三界、三界一心、平法一心、一心平法」とあり、自己と世界、そして剣の理法が完全に一つになった状態を理想とする 5。この宇宙との一体感が、いかなる状況にも動じない「無敵」の精神状態の基盤となる。外的な敵や現象に心を乱されるのは、自己と世界を分離して捉えるからに他ならない。この分別を乗り越えた時、心は静寂を取り戻し、無限の広がりを得るのである。 -

一息(いっそく)

これは山内一真が、師からの伝承を超えて独自に工夫した、流派の究極的な奥義とされる概念である 5。「夫れ息は萬物の主也。萬法の依て出る玄元也」 5 と記されるように、「一息」は単なる呼吸法ではない。それは、天地、陰陽、善悪、是非といった、この世のあらゆる二元的な対立を生み出す、森羅万象の根源的な力そのものであると説く。我々が「自分」と「他人」を区別し、好き嫌いや善悪の判断を下すのも、全てはこの「一息」の働きによるものだという 5。したがって、この万物の根源である呼吸の理を深く悟り、体得することこそが、あらゆる対立を超克し、「無上無外の知覺を得て、無敵に至らしめ」る唯一の道であるとされた 5。儒教、仏教、神道の様々な教えも、突き詰めればこの「一息」を別の言葉で表現したものに過ぎないとまで説かれている 5。

第三節:形なき技の伝承 ― 比至岐・左至・能利

平常無敵流は「一切の形を教習せず」というラディカルな教授法を掲げたが、完全に手引きがなかったわけではない。流派の教えには、「比至岐(ひしぎ)」「左至(さし)」「能利(のり)」という三つの口伝が存在したと記録されている 1 。

これらの具体的な内容は失われており、詳細は不明である。しかし、その名称から、ある種の原理や心構えを示したものであったと推測することは可能である。「比至岐」は相手の勢いや意図を「挫く」こと、「左至」は中心を制する、あるいは相手の死角を「指す」こと、「能利」は相手の動きに逆らわず、一体となって「乗る」ことで無力化する理合など、対人関係における普遍的な原則を示唆しているように思われる。

重要なのは、これらが特定の状況に対応するための固定的な「形(かた)」ではなく、いかなる状況にも応用可能な、より抽象度の高い「理(ことわり)」であったという点である。これらは、前述した「心法」を体得し、実践の場で応用するための補助的な手引きとして、師から弟子へと直接伝えられたものであろう。

この「形の否定」は、単なる教授法上の特徴ではなく、平常無敵流の哲学から導き出される必然的な帰結であった。多くの武術流派が「形」を伝承の中核に据えるのは、それが技術の保存と再現性を保証するからである。しかし、平常無敵流の思想においては、真に克服すべき敵は外部の対戦相手ではなく、自己の内部に存在する「私欲」や、物事を二元的に捉える「分別心」であった 5 。内なる敵には定まった姿形がない。したがって、特定の敵や状況を想定して作られた「形」という固定的な解答の集積で対抗しようとすること自体が、本質からずれていると考えられた。真の敵(自己の迷い)を克服するためには、あらゆる問題に対応できる普遍的な思考原理、すなわち「心法」そのものを身につけるしかない。彼らにとって、形を学ぶことは、その妨げにすらなると考えられたのである。この徹底した姿勢こそが、他のあらゆる武術流派との決定的な違いを生み出した源泉であった。

第三章:伝承と変容 ― 理想と現実の相克

いかに崇高な思想といえども、それが人から人へと伝えられる過程で、時代の要請や社会の論理と衝突し、変容を迫られることは避けられない。平常無敵流もまた、その例外ではなかった。この章では、高弟・寺田宗有の苦悩と、後代における流派の変容を通して、理想と現実の間に生じた相克を明らかにする。

第一節:高弟・寺田宗有の苦悩 ― 個人の求道と藩の論理

平常無敵流の思想を体現した高弟として、上野国高崎藩士であった寺田宗有(通称:五郎右衛門)の名が挙げられる 2 。彼の生涯は、平常無敵流が内包していた理想主義と、それが封建社会の中で直面した現実的な困難を象徴している。

宗有は若い頃、江戸で中西派一刀流を学んでいた。しかし、彼は面や籠手といった防具を装着しての打ち込み稽古を「剣法の真意に背く」ものと感じ、道場を去ったという 6 。これは、武術が競技化・形式化していく風潮への反発であり、より本質的な剣の道を求める、真摯な求道者としての彼の姿勢を物語っている。その後、彼は高崎藩に出仕し、平常無敵流の池田八左衛門成春に入門する 6 。

以後12年間にわたる厳しい修行の末、宗有は流派の奥義である「谷神伝(こくしんでん)」を授けられ、皆伝を得るに至った 6 。「谷神伝」という名称は、流祖・山内一真が思想の根幹とした老子の「谷神」に直結しており、宗有が単なる技術の継承者ではなく、流派の哲学的神髄を深く理解した正統な後継者であったことを示している。

しかし、彼の物語はここで終わらない。これほどの高みに達したにもかかわらず、宗有は藩から、かつて自らが捨てた中西派一刀流の再修行を命じられるのである 1 。その理由は、「一刀流以外の流派の剣術師範を認めない」という藩の方針にあった 1 。

この出来事は、単なる一個人の悲劇に留まるものではない。それは、平常無敵流の持つ「思想的純粋性」が、江戸時代の藩という組織が持つ「制度的合理性」と正面から衝突し、そして敗北したことを象徴している。藩の立場からすれば、武士たちの武術を管理・評価する上で、統一された基準が必要であった。目に見える形で強さを示し、集団での訓練や試合が可能な「形」を持つ一刀流は、そのための武術として非常に都合が良かった。対して、平常無敵流の教えは「心法」の会得という内面的なものであり、その到達度を客観的に評価する基準が極めて曖昧である。このような武術は、組織の公式武術として採用するにはあまりにも不向きであった。

結果として、平常無敵流の最大の長所であったはずの「哲学的な深さ」と「形の否定」が、社会的な普及を妨げる最大の弱点、すなわち「非実用性」と「非標準性」として作用してしまった。寺田宗有の求道と挫折の物語は、この痛烈な皮肉を我々に突きつけるのである。

第二節:三河吉田藩への伝承と「形の再生」

理想主義が社会の壁に突き当たった一方で、平常無敵流は別の形で命脈を保っていく。その教えは、三河国吉田藩(現在の愛知県豊橋市)などでも伝えられたことが確認されている 1 。そして、この地への伝承の過程で、流派の歴史における重大な転換点ともいえる変化が生じた。

吉田藩に伝わった系統には「平常無敵流小太刀」と呼ばれる一派が存在し、その伝書として「蜻蛉絵目録(とんぼうえもくろく)」が遺されている 4 。この目録には、「山彦剣」「五輪砕」「真妙剣」など、十一ヶ条にわたる技の名前が、蜻蛉の絵と共に記されていた 4 。注目すべきは、その伝授巻の奥書に記された一文である。そこには、これら十一ヶ条の技には「元々形が無かったが、紛らわしいので図解で示す」という趣旨の記述があったという 4 。

この「図解の導入」は、一見些細な変化に見えるかもしれないが、平常無敵流の理念からすれば、根本的な自己矛盾を孕むものであった。「一切の形を教習せず」という流祖のラディカルな理念は、後代において、ついに「形」の再生を許すことになったのである。

この変化は、何を意味するのか。それは、流祖・山内一真のような傑出したカリスマが、弟子と直接向き合って伝えることでかろうじて維持されていた「生きた教え」が、世代を経るごとに伝達の困難に直面したことを示唆している。言葉や心だけでは伝えきれない抽象的な教えは、いつしか「紛らわしい」ものとなり、誤解や散逸の危機に瀕した。そこで後代の指導者たちは、教えを正確に、そしてより多くの門弟に伝えるため、流派の根本理念に反してでも「図解」という目に見える「形」を導入せざるを得なかったのである。

これは、あらゆる思想や宗教の歴史において普遍的に見られるプロセスである。創始者の純粋な理想は、後世への伝承という現実的な課題に直面した時、マニュアル化や形式化を迫られる。この変化を、理念が失われた「堕落」や「形骸化」と断じることも可能であろう。しかし同時に、それは抽象的な理念を具体的な形に翻訳し、後世に何とかして伝えようとした、先人たちの「生き残りのための知恵」や苦闘の証と評価することもできる。この「形の再生」は、平常無敵流が単なる一代限りの観念的な思想ではなく、時代の変化に適応しようと試みた、生きた武術であったことの何よりの証左なのである。

第四章:『平常無敵書』とは何か ― 実体と象徴

本報告の主題である『平常無敵書』とは、具体的にどのような書物を指すのであろうか。調査を進める中で、この名称が指し示す対象は、単純なものではないことが明らかになった。

現代のビデオゲームなどでは、『平常無敵書』は山内蓮心が開いた流派の極意を記した、特定の単一の書物として描かれることが多い 2 。これは、物語上のアイテムとして分かりやすくするための創作上の設定と考えるべきである。

一方、歴史的な資料を紐解くと、『無敵流平法心玉卷序』 5 や、三河吉田藩に伝わった『蜻蛉絵目録』 4 のように、平常無敵流の思想や技法を記した個別の伝書が存在したことが確認できる。これらは、流派の教えを様々な側面から記録したものであり、それぞれが「平常無敵」の思想体系の一部を構成していた。

これらの事実を総合的に考察すると、『平常無敵書』という名称は、特定の単一の書物を指す固有名詞としてよりも、むしろ平常無敵流の「心法」を記したこれら一連の伝書群の総称、あるいはその思想そのものを象徴する言葉として捉えるのが最も妥当であると結論付けられる。

すなわち、『平常無敵書』の本質は、紙の上に記された文字や図解といった物理的な媒体にあるのではない。その真の本質とは、それらの伝書を通して学び、体得されるべき「平常心にして無敵」という、内的な心の境地そのものである。書物はあくまでその境地に至るための地図や道標に過ぎず、最終的に目指すべきは、書物を離れてなお揺らぐことのない心の確立であった。この流派にとって、真の『平常無敵書』とは、修行者の心の中にこそ書き記されるべきものだったのである。

結論:心法としての武術の極致と、その現代的意義

本報告で詳述してきたように、平常無敵流は、戦乱の時代が終わり、武士の存在意義が根底から問われた江戸時代前期という時代を背景に生まれた、極めて特異な武術であった。それは、武術を単なる殺傷や護身のための技術から、自己の内面を深く探求し、最終的には天地自然と合一するための精神的な「道」へと昇華させようとした、思想的にも実践的にもラディカルな試みであった。

その教えの核心にある「形の否定」と「心法の重視」は、日本の武術史において比類なき特異性を放っている。多くの流派が技術の習熟の先に精神の完成を見据えるのに対し、平常無敵流は、精神の完成そのものが究極の技術であるという、価値観の劇的な転倒を提示した。敵に「勝つ」のではなく、争いの次元を超越することで「負けない」境地に至るというその哲学は、武士道における一つの究極的な理想形を示していたと言える。

しかし、その理想主義は、現実の社会制度や時代の流れと常に緊張関係にあった。高弟・寺田宗有が、藩の論理によって自らの求めた道を断念せざるを得なかった苦悩。そして、後代において、伝承のために理念に反した「図解」という形が導入された変容の過程。これらは、純粋な理想が社会制度や時間の経過という現実の壁に直面した時、いかに葛藤し、あるいは妥協を迫られるかという、現代にも通じる普遍的なテーマを我々に提示している。

勝敗や優劣といった相対的な価値観が社会の隅々まで浸透し、他者との比較の中で自己の価値を見出そうとすることが常態化した現代社会において、平常無敵流の哲学は、今なお豊かな示唆を与えてくれる。他者との競争に勝利することではなく、いかなる状況においても揺らぐことのない内的な不動心、すなわち「平常心にして無敵」の境地を目指したその思想は、我々が自己の在り方を深く省みる上で、貴重な視座を提供してくれるであろう。

引用文献

- 平常無敵流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B8%B8%E7%84%A1%E6%95%B5%E6%B5%81

- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html

- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html

- 平常無敵流小太刀 Hêjômuteki ryû Kodachi : 国際水月塾武術協会 ... https://japanbujut.exblog.jp/20192054/

- 『無敵流平法心玉卷序』を讀む – 武術史料拾遺 https://bujutsu.jp/bujutsushiryoshui_505/

- 寺田宗有 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AE%97%E6%9C%89

- 三河吉田藩とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E5%90%89%E7%94%B0%E8%97%A9

- 平常無敵流 - 夕陽の窓 - JUGEMブログ https://yuhinomado.jugem.jp/?eid=615