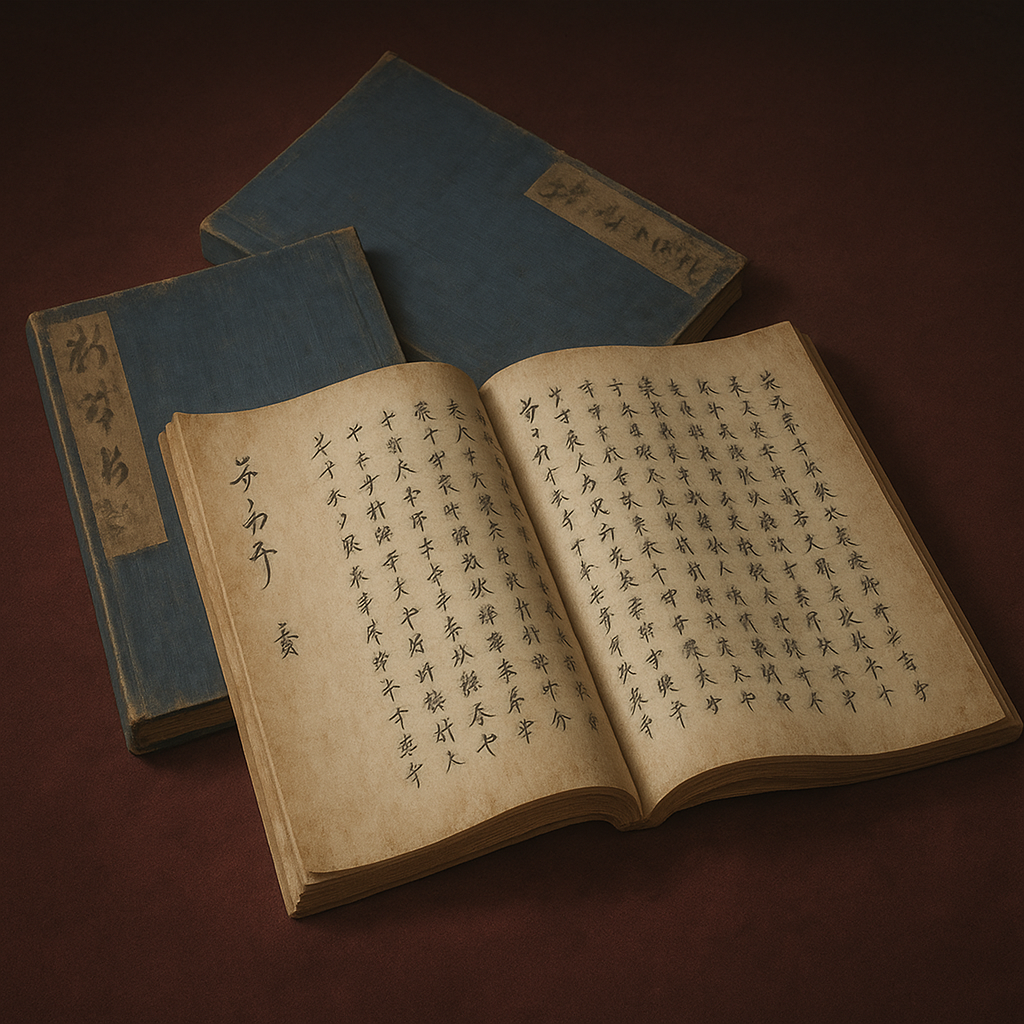

庭訓往来

『庭訓往来』は室町期成立の武家教科書。戦国武将の統治・軍事・法知識を網羅し、武田信玄も学んだ。江戸期には寺子屋で庶民に広まり、日本の識字率向上に貢献。知の基盤を築いた金字塔。

『庭訓往来』の総合的研究:戦国武士の教養と実践的知識の源泉

序章:中世武家のバイブル―『庭訓往来』再評価の視座

『庭訓往来』は、室町時代前期に成立したとされる往来物、すなわち書簡形式の教科書である 1 。従来、本書は主に習字や読書のための初等教材として、あるいは室町・江戸時代の社会を知るための語彙集として認識されてきた。しかし、その歴史的意義は、単なる教育書や語彙集の範疇に留まるものではない。本書は、武士が統治階級として社会の頂点に立った中世後期から近世にかけて、彼らが身につけるべき知識、価値観、そして実践的技術を体系的に網羅した、一種の「百科全書」としての性格を色濃く有していた 2 。

本報告書は、この『庭訓往来』を、特に下剋上の実力主義が社会を席巻した「戦国時代」という視座から再評価することを目的とする。成立期である室町時代のみならず、戦乱の世において武士が領主として、また一人の武人として生き抜くために必要とした知識体系が、本書の中にいかに精緻に織り込まれていたかを解明する。武田信玄をはじめとする戦国武将が本書を学んだという事実は、それが単なる教養の書ではなく、領国経営や軍事行動に直結する極めて実践的な価値を持っていたことを示唆している 5 。

したがって、本報告書では『庭訓往来』の成立背景と作者論の深層に始まり、その緻密な構成と網羅的な内容を徹底的に分析する。その上で、戦国時代の武士の子弟教育における本書の役割を具体的に検証し、それが統治者としての世界観形成や実務能力の涵養にいかに貢献したかを明らかにする。最終的には、近世における大衆化の過程をも視野に入れ、本書が約五百年にわたり日本社会の知的基盤を形成し続けた歴史的意義を総括する。これにより、『庭訓往来』を中世武家社会が生んだ「統治と生存のための手引書」として、その真価を問い直すことを目指すものである。

第一章:『庭訓往来』の成立と作者論の深層

『庭訓往来』がなぜこれほどまでに長きにわたり、武家社会における教育の中核を占め得たのか。その謎を解く鍵は、本書が生まれた時代背景と、その権威の源泉となった作者論にある。本章では、本書の成立過程を深く掘り下げ、その歴史的特質を明らかにする。

1.1. 成立期の社会背景:武家社会の新たな知の要請

『庭訓往来』の成立は、南北朝時代の末期から室町時代前期、具体的には応永年間(1394-1428年)頃と推定されている 1 。この時代は、足利幕府による武家政権が一定の安定を見せ、守護大名が自らの領国を統治する「領国経営」が本格化する重要な過渡期であった。公家階級が中心であった旧来の文化や知識体系とは別に、武士階級が統治者として直面する現実的な課題に対応するための、新たな知識体系が強く求められていた。

すなわち、荘園の管理や年貢の徴収といった経済活動、領民間の争いを裁く訴訟手続き、そして領土を守り拡大するための軍事行動など、武士が担うべき役割は多岐にわたっていた。これらの実務を円滑に遂行するためには、断片的な知識ではなく、政治、経済、法律、軍事、さらには儀礼や教養に至るまでを網羅した、総合的かつ実践的な教育テキストが不可欠だったのである。このような武家社会の知的な渇望こそが、『庭訓往来』を生み出す土壌となった。

1.2. 伝承の作者・玄恵法印:その実像と権威の源泉

『庭訓往来』の作者については、天台宗の僧侶であり、当代随一の碩学とされた玄恵(げんえ、1269?-1350年)であるという説が、古くから広く流布してきた 1 。玄恵は、後醍醐天皇の侍読(じとう)として学問を講じ、鎌倉幕府滅亡後の建武の新政においてはその中枢に関わった。その後、足利尊氏・直義兄弟にも重用され、武家政権の基本法である『建武式目』の制定に参画したと伝えられる 9 。さらに、軍記物語の傑作『太平記』の作者の一人とも目され、狂言大蔵流の流祖としてもその名が伝わるなど 13 、その活動は宗教、学問、政治、文化のあらゆる領域に及んでいた。

ここで重要なのは、作者が実際に玄恵であったか否かという事実以上に、「玄恵の作であると信じられていたこと」が持つ歴史的な意味である。玄恵という人物は、天皇を中心とする「公家文化の権威」、足利将軍に代表される「武家政権の権威」、そして仏教・儒学といった「学問の権威」という、当時の日本社会を構成する三大権威すべてに繋がる稀有な存在であった 9 。彼の名が冠されることによって、『庭訓往来』は単なる一介の実用書を超越し、学ぶべき絶対的な「正当性」と揺るぎない「権威」を獲得したのである 11 。この権威付けこそが、『庭訓往来』が数多存在する往来物の中で抜きん出た地位を確立し、時代や身分を超えて広く受容されるための決定的な要因となった。いわば、玄恵作者説は、本書の普及戦略における核心的な要素であったと分析できる。

1.3. 玄恵作者説の再検討:本文内容から浮かび上がる真の作者像

伝承とは裏腹に、現代の学術的研究においては玄恵作者説は否定的な見解が主流となっている。その最大の根拠は、本文中に記された語彙や社会事象の中に、玄恵の没年である1350年以降に一般化したものが散見される点である 6 。

では、真の作者はどのような人物だったのか。その姿は、本文の内容を精査することで浮かび上がってくる。本書には、公家的な教養や儀礼に関する記述が比較的少なく、また漢学そのものを主題とする部分も見られない 6 。その一方で、領国経営、司法制度、武具、地方行政といった、武家社会の実務に深く根差した知識が中心に据えられている。この内容的な特徴から、真の作者は、室町幕府の中枢で実務に携わっていた中層から上層の武家、あるいはそれに極めて近い立場にあった僧侶であったと推測するのが最も合理的であろう 6 。彼らは、自らの経験に基づき、次代を担う武士の子弟に必要な知識を体系的に集大成しようとしたと考えられる。

1.4. 「往来物」の系譜における『庭訓往来』の位置づけ

往来物とは、平安時代後期の公卿・藤原明衡が著した『明衡往来』を嚆矢とする、書簡形式の初等教科書の総称である 6 。手紙の往復という形式を借りて、様々な知識や語彙を教えるというスタイルは、この時代に確立された。『庭訓往来』は、特に鎌倉時代に作られた『十二月往来』の形式、すなわち一年十二ヶ月の時の流れに沿って書状を配列する構成を直接的に踏襲している 6 。

しかし、『庭訓往来』が画期的であったのは、先行する往来物の形式を継承しつつ、その内容を武家社会の多様なニーズに特化させ、かつ前例のない規模で集大成した点にある。公家社会中心であった往来物の世界に、武家のための、武家による総合教科書という新たな地平を切り開いたのである。この功績により、『庭訓往来』は往来物の歴史における一つの頂点を極め、後の時代に作られる数多くの往来物の模範となった。

第二章:構成と内容の徹底解剖―武家のための知識体系

『庭訓往来』が後世に与えた影響の大きさは、その内容の網羅性もさることながら、学習効果を最大化するために練り上げられた緻密な構成に負うところが大きい。本章では、本書のユニークな構造と、そこに盛り込まれた武家のための知識体系を解剖し、それが如何に優れた教育プログラムとして設計されていたかを明らかにする。

2.1. 往復書簡形式に込められた教育的意図

本書の基本構造は、正月から十二月までの各月に往信と返信を一対とした24通の書状と、閏月(多くの伝本では八月)の書状1通を加えた、合計25通で構成されている 1 。文体は、漢文の要素を取り入れた擬漢文体の候文であり、当時の武家社会における正式な文書の標準であった 1 。

この往復書簡という形式は、単に知識を一方的に伝達するためのものではない。そこには、明確な教育的意図が込められている。学習者は、これらの文例を通じて、時候の挨拶の書き方、相手への敬意の示し方、用件の伝え方といった、武士として社会生活を営む上で必須となるコミュニケーション技術と礼法を、極めて実践的な形で学ぶことができた 17 。さらに、一年という季節の移ろいに沿って主題が展開されるため、学習者は暦や年中行事といった時間的な感覚と共に、社会の様々な営みを体系的に、そして有機的に理解することが可能となる。これは、単なる知識の暗記に終わらない、総合的な人間教育を目指した優れた教材設計であったと言える。

2.2. 「類別単語集団」の分析:中世武士の必須語彙とその世界観

『庭訓往来』を他の往来物と一線を画す最大の特徴は、書状の文中に、特定の主題に関連する語彙を分類・列挙した「類別単語集団」が巧みに挿入されている点である 11 。国文学者の石川松太郎氏の研究によれば、この単語集団を挟んで文章の前半と後半を繋ぎ合わせると、一通のまとまった書簡として成立するという、極めて精緻な構造を持つことが指摘されている 11 。本書に収録された語彙は、衣食住、職業、仏教、武具、教養、文学など多岐にわたり、その総数は964語にも及ぶ 3 。

この単語集団は、単なる語彙の暗記リストではない。それは、中世の武士が自らを取り巻く世界をどのように認識し、分類し、そして理解していたかを示す「認知の地図」そのものである。なぜ単語を羅列するという一見無味乾燥な形式が採用されたのか。それは、物事をカテゴリーごとに網羅的に提示することで、知識を体系的に整理し、効率的に記憶させるという教育的効果を狙ったものであった 11 。

例えば、四月の状で「市町の経営」という主題の下、諸国の特産品や多種多様な職人の名称が列挙されるのは 4 、領国経済の全体像を構造的に把握するための知識分類に他ならない。同様に、六月の状で武具や馬具の名称が網羅的に示されるのは 4 、軍事行動における兵站と装備の重要性を体系的に理解させるための知識分類である。学習者は、これらの単語を一つ一つ学んでいく過程を通じて、個々の事象を知るだけでなく、統治者として世界を構造的に捉える視点(経済、軍事、法律、文化など)を、いわば無意識のうちに獲得していく。このように、『庭訓往来』は語彙学習という手段を通じて、武士階級のイデオロギーと世界観を再生産する、強力な教育装置として機能していたのである。

2.3. 各月の主題と語彙群:一年を通じた総合学習プログラム

『庭訓往来』の各月には、武士の子弟が一人前の統治者へと成長するために必要な知識を段階的に習得できるよう、明確な主題が設定されている 4 。その内容は、儀礼的な行事や風雅な教養から始まり、次第に領国経営の根幹をなす経済、軍事、司法、行政といった、より実践的で専門的な領域へと深化していく。このカリキュラムは、武士の成長過程に即した、極めて合理的かつ体系的な総合学習プログラムとして設計されている。その詳細を以下の表に示す。

表1:『庭訓往来』月次主題と主要語彙分類一覧

|

月 |

主題 |

主要語彙カテゴリー |

統治者としての実践的意義 |

|

正月 |

新年の会遊と諸行事 |

儀礼、祝賀の言葉、遊戯 |

支配階級としての儀礼と交際術の習得 |

|

二月 |

花見と詩歌の宴 |

和歌、連歌、詩、草花、名所 |

風雅な教養と文化的な社交能力の涵養 |

|

三月 |

地方大名の館の造営 |

建築様式、建材、工具、果樹 |

領国の拠点となる居館建設に関する知識 |

|

四月 |

領国統治と経済振興 |

勧農、市町経営、職種、商業施設、諸国特産品 |

領国の経済基盤を強化するための富国策の知識 |

|

五月 |

饗応と家財道具 |

家財、家具、食器、調理品、食材 |

他者を饗応する際の礼法と物資管理能力 |

|

六月 |

盗賊討伐への出陣 |

武具、甲冑、馬具、軍令系統 |

軍事行動の遂行に必要な装備と指揮系統の知識 |

|

七月 |

競技会と装束 |

装束、染物、織物、仏具、楽器 |

儀礼や催事における服装と道具に関する知識 |

|

八月 |

司法制度と訴訟手続き |

訴訟用語、幕府の司法機関(問注所・侍所)、職掌 |

領内の紛争を裁定し、秩序を維持するための法知識 |

|

閏八月 |

将軍家若宮の行列 |

威儀、行列の構成員、職掌 |

幕府の権威と秩序の象徴を理解 |

|

九月 |

(伝本により主題は多様) |

- |

- |

|

十月 |

寺院での大法会 |

仏教用語、寺院組織、法会の種類 |

宗教的権威との関係構築と信仰心の表明 |

|

十一月 |

病気の種類と治療法 |

病名、薬草、治療法 |

領民や兵士の健康を管理する衛生的知識 |

|

十二月 |

地方行政の制度と施行 |

地方の行政単位、役職、徴税制度 |

領国統治の末端を担う地方行政システムの実務知識 |

この一覧が示すように、『庭訓往来』のカリキュラムは、武士が担うべき役割の全てを網羅している。それは単なる知識の詰め込みではなく、一人の少年を、文化を解し、経済を動かし、軍を率い、民を裁き、そして国を治める有能な統治者へと育成するための、壮大な教育計画であったのである。

第三章:戦国時代における『庭訓往来』の役割と受容

室町時代に誕生した『庭訓往来』は、戦乱が日常と化した戦国時代において、その真価を最大限に発揮することになる。本章では、実力のみがものを言う過酷な時代に、本書がいかにして武士たちにとって「生きた教科書」として機能したのかを、具体的な事例を交えて論証する。

3.1. 戦国武士の子弟教育:乱世を生き抜くためのカリキュラム

戦国時代、武将の子弟の多くは、幼少期に菩提寺などの寺院に預けられ、僧侶を師として読み書き算盤といった基礎教育を受けるのが一般的であった 19 。その際に用いられた教科書の中でも、『庭訓往来』は特別な位置を占めていた。武家の基本法典である『御成敗式目(貞永式目)』と並び、武士の子弟が必ず学ぶべき必読書とされていたのである 5 。

この二つのテキストは、相互に補完し合う関係にあった。『御成敗式目』が、武士社会の根幹をなす「法」の理念と規範を示すのに対し、『庭訓往来』は、その法が適用される社会の具体的な姿と、それを運営するための多岐にわたる「実践知」を提供した。すなわち、法律の条文だけでは捉えきれない、領国経営、経済政策、軍事、医療、外交儀礼といった統治のあらゆる側面を網羅していた。この二つを併せて学ぶことは、武力(武)と統治能力(文)の両方を兼ね備えた、理想的な武士を育成するための完成された教育パッケージであったと言える。

3.2. 武田信玄の学習事例に見る『庭訓往来』の実践的価値

『庭訓往来』が単なる手習い本ではなく、次代の領国経営者を育成するための「帝王学の書」として活用されていたことを示す最も象徴的な事例が、甲斐の戦国大名・武田信玄である。『名将言行録』によれば、信玄(当時は太郎)は享禄元年(1528年)、わずか8歳にして『庭訓往来』を学んだと記録されている 6 。

この事実は極めて重要である。信玄が幼少期に学んだであろう『庭訓往来』の内容と、彼が後年に行った政策との間には、明確な連続性が見出せるからである。

- 経済政策の基礎 : 信玄が学んだ四月の状には、「勧農(農業奨励)」、「市町の経営」、「諸職業人の招致」といった、領国の経済を振興させるための具体的な方策が語彙と共に示されている 4 。これは、後に信玄が治水事業(信玄堤)によって広大な新田を開発し、金山開発を推し進め、商人を保護して領国の経済を活性化させた、卓越した為政者としての一面の原点と見ることができる。

- 軍事能力の涵養 : 六月の状には、「盗賊討伐」を主題として、多種多様な「武具・馬具」の名称や、出陣の際の心得が詳述されている 4 。これは、戦国最強と謳われた武田軍団を組織し、率いることになる信玄にとって、軍事指導者としての基礎知識を形成する上で不可欠な内容であった。

- 法治国家の理念 : 八月の状では、「司法制度」や「訴訟手続き」が主題となっている 4 。これは、後に信玄が制定した分国法『甲州法度之次第』によって領国内の秩序を維持し、公正な裁判を行った統治者としての素養を育んだ。

このように、信玄にとって『庭訓往来』を学ぶことは、統治のあらゆる側面における青写真を描くことに等しかった。本書は、信玄のような次代を担う戦国大名にとって、まさに「国造りの教科書」そのものであったのである。

3.3. 領国経営から軍事・訴訟まで:戦国大名にとっての「実学」の書

信玄の事例は特殊なものではない。『庭訓往来』に盛り込まれた知識は、すべての戦国大名にとって、家の存亡を賭けた喫緊の課題に直結する「実学」であった。

- 経済(四月状) : 富国強兵は戦国大名の至上命題であった。領国の生産力を高め、商業を活性化させ、有能な職人を集めることは、軍事力の維持・拡大に不可欠であった。『庭訓往来』は、そのための具体的な語彙と概念、すなわち経済政策のツールボックスを提供した 4 。

- 軍事(六月状) : 合戦の勝敗がすべてを決する時代において、武具・馬具の名称や性能、軍の編成や指揮系統に関する知識は、机上の空論ではなく、生死を分かつ実践的な情報であった。六月状は、兵站の重要性を理解し、自軍の装備を正確に把握するための、極めて実用的な軍事マニュアルとして機能した 4 。

- 法制(八月状) : 戦国大名は、自らの領国内において最高裁判官としての役割も担った。領民間の紛争を公正に裁き、家臣団を統制することは、支配の正当性を示し、領内の安定を保つ上で必須の能力であった。『庭訓往来』が示す司法に関する知識は、そのための法的な思考の基礎を提供した 4 。

3.4. 戦国期の写本と伝播:武家社会への浸透

印刷技術が一般に普及する以前の戦国時代において、『庭訓往来』は手書きによる写本という形で流通した。現存する最古の写本は至徳三年(1386年)に書写されたものであり 20 、安土桃山時代以前に筆写されたものだけでも30種類以上が確認されている 7 。この事実は、本書が一部のエリート層だけのものではなく、全国の武家社会に広く、そして深く浸透していたことを物語っている。

戦国時代を通じて、多くの武士の子弟が、師である僧侶や父兄から『庭訓往来』の写本を与えられ、文字を習うと同時に、統治者としての心得を学んでいた。この広範な流布は、武士階級全体の行政能力と識字率を底上げする上で、計り知れない貢献をしたと考えられる。そして、ここで培われた人的資源と知識の蓄積が、戦乱の世が終焉した後に、江戸幕府による巨大な官僚機構を支える人的基盤を形成する一因となった可能性は十分に考えられる。

第四章:近世への継承と大衆化

戦国の乱世が終わり、徳川幕府による泰平の世が訪れると、『庭訓往来』はその役割を大きく変貌させながら、さらに広く社会に普及していく。本章では、武士の教科書から庶民の教科書へと姿を変え、日本の教育文化の根幹を支える存在へと昇華していく過程を追う。

4.1. 寺子屋の普及と『庭訓往来』:武士から庶民への知の解放

江戸時代に入り、社会が安定し経済が発展すると、全国各地で「寺子屋」と呼ばれる庶民のための教育施設が爆発的に普及した 3 。読み、書き、そろばんを教える寺子屋において、『庭訓往来』は最も広く使われる代表的な教科書の一つとなった 6 。これは、日本の教育史上、画期的な出来事であった。

かつては武士階級が統治者としての能力を身につけるために学んだ、いわばエリート教育のテキストが、町人や農民の子弟にも開かれたのである。これにより、領国経営や司法制度、社会の仕組みといった、本来は支配階級のものであった知識が、広く庶民層にも浸透していった。この「知の解放」は、江戸時代の日本の識字率を世界でも類を見ないほど高い水準に引き上げる原動力となった 3 。同時に、社会の仕組みを理解し、勤勉に働くことを美徳とする国民性を育む上で、重要な役割を果たした。それは、近世日本の社会と経済の安定を支える、強固な知的インフラの形成に大きく寄与したと言える。

4.2. 注釈本・絵入本の登場:多様化する学習需要への対応

学習者の層が武士の子弟から庶民の子供たちへと大きく拡大したことに伴い、彼らの多様な学習レベルや需要に応えるため、江戸時代には様々な形式の『庭訓往来』が出版された。これは、日本における教育コンテンツの商業化と、メディア展開の黎明期を象徴する現象であった。

- 注釈本の刊行 : 本文に使われている難解な語句や故事来歴について、漢字仮名交じり文で詳細な解説を加えた「注釈本」が数多く作られた 6 。これにより、専門的な知識を持たない学習者でも、本文の内容を深く理解することが可能となった。

- 絵入本の隆盛 : 内容の理解を視覚的に助けるための挿絵をふんだんに盛り込んだ「絵入本」が、特に庶民の間で人気を博した 6 。中には、葛飾北斎 24 や渓斎英泉 16 といった当代一流の浮世絵師が挿絵を手がけた豪華なものも存在した。

このような版の多様化は、出版文化の観点からも興味深い。単一のテキスト(原作)を基礎としながら、注釈(解説)や挿絵(ビジュアル化)といった付加価値を加え、異なる読者層に向けた複数の商品(バージョン)を開発・販売するという、現代にも通じる出版ビジネスモデルがこの時代に確立されていたのである。そして、著名な絵師の作品が楽しめるというエンターテインメント性が加わったことで、『庭訓往来』は単なる教科書から、親子で楽しむ「読み物」へとその性格を進化させた。これが学習への心理的なハードルを下げ、さらなる普及を促すという好循環を生み出した。

4.3. 江戸時代の知識人による評価

『庭訓往来』は、庶民教育の場で広く用いられる一方で、江戸時代の最高レベルの知識人たちにとっても、学問の出発点となるべき必須の基礎教養書としての地位を失うことはなかった。

近江聖人として知られる陽明学者の中江藤樹は、元和3年(1617年)に本書を学んでいる 6 。また、八代将軍徳川吉宗の側近として享保の改革を支えた碩学・新井白石も、寛文6年(1666年)、11歳の時にわずか10日間で『庭訓往来』を浄書したという逸話が『折たく柴の記』に残されている 6 。

これらの事実は、江戸時代を通じて、『庭訓往来』が単なる子供向けの初等教科書ではなく、学問の世界を志す者にとっての登竜門であり、その後の高度な学術研究の基礎を築くための不可欠なテキストと見なされていたことを雄弁に物語っている。室町時代に確立されたその権威は、泰平の世においても揺らぐことなく、日本の知の伝統として脈々と受け継がれていったのである。

結論:『庭訓往来』が日本史に刻んだもの

本報告書を通じて明らかになったように、『庭訓往来』は単なる習字・読書のための初等教科書という一面的な評価では捉えきれない、多層的かつ深遠な歴史的意義を持つ文献である。室町時代に武家のための総合的な知識体系として誕生した本書は、以来、約五百年の長きにわたり、日本の教育、社会、そして文化の形成に計り知れない影響を与え続けた。

特に本報告書が光を当てた「戦国時代」という視座において、その価値は際立っている。下剋上の乱世にあって、武田信玄に代表される武将たちにとって、本書は領国を経営し、家を存続させ、そして乱世を勝ち抜くための、極めて実践的な「統治マニュアル」であった。それは、武士を単なる戦闘の専門家から、行政、司法、経済の全てを担う総合的な統治者へと変貌させるための、知的基盤を提供するものであった。戦国大名の強靭な統治能力の源泉の一つが、この一冊の教科書にあったと言っても過言ではない。

その役割は戦乱の終焉と共に終わることはなかった。江戸時代には、寺子屋を通じて武士から庶民へとその読者層を広げ、世界史上でも稀な日本の高い識字率と、勤勉で知的な国民性の礎を築いた。注釈本や絵入本の登場は、教育コンテンツの多様化と大衆化の先駆けであり、日本の出版文化の発展にも大きく貢献した。

現代の我々にとって、『庭訓往来』は、中世から近世にかけての日本の社会構造、経済活動、法制度、そして人々の価値観を生き生きと伝える、比類なき貴重な一次資料であり続けている。時代を超えて日本人の「知」の形成に貢献し、社会の根幹を支え続けたその功績を鑑みるに、『庭訓往来』は、まさに「国民的教科書」と呼ぶにふさわしい、日本史上の金字塔であると結論付けられる。

引用文献

- 庭訓往来(テイキンオウライ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BA%AD%E8%A8%93%E5%BE%80%E6%9D%A5-99950

- www.nier.go.jp https://www.nier.go.jp/library/rarebooks/oraimono/K081-1/#:~:text=%E3%80%8E%E5%BA%AD%E8%A8%93%E5%BE%80%E6%9D%A5%E3%80%8F%E3%81%AF%EF%BC%8C%E4%B8%AD%E4%B8%96,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 『庭訓往来』 | コレクション | 印刷博物館 Printing Museum, Tokyo https://www.printing-museum.org/collection/looking/26996.php

- 庭訓往来 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%AD%E8%A8%93%E5%BE%80%E6%9D%A5

- 【高校日本史B】「戦国期の文学・学問」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-13452/lessons-13549/point-3/

- 静岡県立中央図書館 https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/354/1/SZK0002714_20040929060345580.pdf

- 庭訓往来・解説 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/a_r/D1teikin.htm

- 庭訓往来 https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/mahoroba/y05/html/185/

- 玄恵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E6%81%B5

- 玄恵(ゲンネ)とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%8E%84%E6%81%B5

- 学び いま・むかし(2) 『庭訓往来』の魅力の一端 - 東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/exhibition/manabi_2

- 玄慧(ゲンエ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%8E%84%E6%85%A7-491419

- 大蔵流 (おおくらりゅう)とは:the能ドットコム:能楽用語事典 https://db2.the-noh.com/jdic/2010/06/post_200.html

- 能と狂言/彌右衛門家 - 狂言大藏会 https://www.ohkura-kyogen.com/p/2/

- 往来物の概要と分類 - 東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/collection/orai/description-0

- 庭訓往来講釈 - 絵双紙屋 http://ezoushi.g2.xrea.com/teikinouraikousyaku.html

- 庭訓往来ていきんおうらい 二巻。 往来物。 https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/daigakusuisin/pdf/s-gengo3-1.pdf

- M5241 江戸明治和本等>〈頭書〉庭訓往来 元禄6年・木下甚右衛門板 往来物 - メルカリ https://jp.mercari.com/item/m50630450973

- 戦国武将の学び/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96783/

- 庭訓往来 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/267463

- 日本の教育史(教育学基礎理論)|ジマタロ - note https://note.com/designstrategy/n/n593bce5e3711

- 庭訓往来註 | 往来物・和算書 | 国立教育政策研究所教育図書館貴重資料デジタルコレクション https://www.nier.go.jp/library/rarebooks/oraimono/K081-1/

- 週刊東洋文庫1000:『庭訓往来』(石川松太郎校注) - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/blogtoyo/entry.html?entryid=119

- 絵本庭訓往来 - 国立教育政策研究所 教育図書館 所蔵資料案内 https://www.nier.go.jp/library/shiryoannai/shiryo9.html