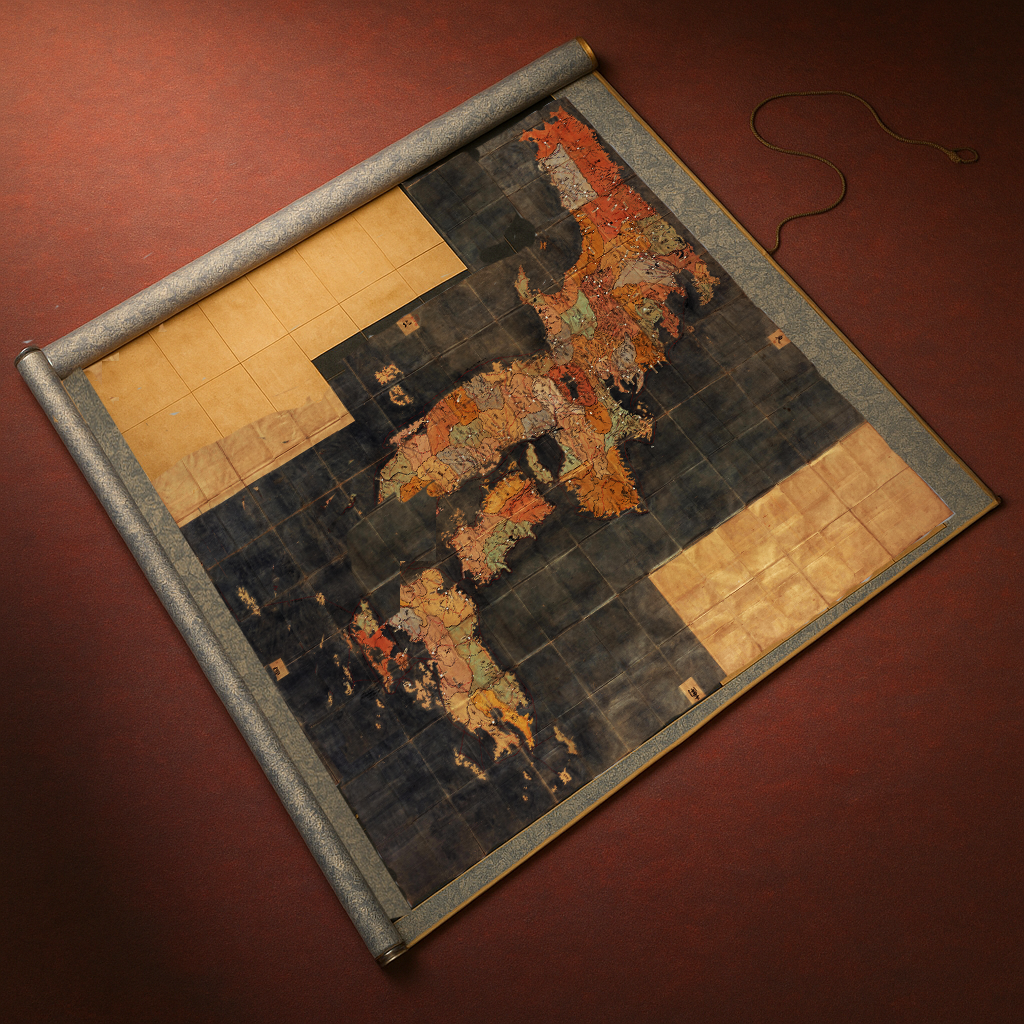

慶長日本図

慶長日本図は戦国時代末期から江戸初期に製作された日本全図。徳川家康が命じた国絵図を基に編纂されたとされるが、製作年代や実態には諸説あり、特に国立国会図書館所蔵図は寛永期の製作とする説が有力。

慶長日本図に関する調査報告

1. 序論

本報告の目的と対象

本報告は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて製作されたとされる「慶長日本図」について、現存する資料と研究成果に基づき、その実像を多角的に解明することを目的とする。日本近世初頭の地図製作は、単に地理的情報を記録する行為に留まらず、新たな統治体制の確立と深く結びついた国家的事業であった。その中でも「慶長日本図」は、徳川幕府による最初の全国規模の地図として、長らくその存在が信じられてきた。しかし近年、その製作年代や実態について、特に国立国会図書館所蔵の一舗の日本総図(通称「慶長日本図」、資料ID: 1286203)をめぐり、活発な学術的議論が展開されている。本報告では、この議論の中心となる川村博忠氏の学説をはじめとする諸研究を踏まえ、慶長日本図の歴史的意義と、その呼称が持つ多義性について深く掘り下げていく。

慶長日本図研究の歴史的意義と現代的価値

慶長日本図、及びそれに関連するとされる地図群は、徳川幕府初期における日本の国土認識、全国統治体制の構築過程、そして当時の地図製作技術の水準を理解する上で、極めて重要な史料的価値を有する。これらの地図は、単に地理的空間を写し取ったものではなく、製作主体である幕府の権力構造や、世界観、さらには美的意識までもが投影された文化遺産と言える。

近年の歴史地図学研究、とりわけ川村博忠氏による国立国会図書館所蔵図の年代再検討は、従来の「慶長日本図」に関する通説に根本的な見直しを迫るものであり、日本近世地図史研究に大きな影響を与えた 1 。この学術的論争の経緯と現状を詳細に整理・分析することは、当該分野の研究を深化させる上で不可欠の作業である。

さらに、近年のデジタルアーカイブ技術の飛躍的な進展は、これらの貴重な古地図へのアクセスを格段に向上させた 3 。高精細なデジタル画像を通じて、これまで一部の研究者に限られていた詳細な図像分析が可能となり、新たな研究視点の発見や、学際的なアプローチによる研究の可能性が大きく拓かれている。このような現代的状況も踏まえ、慶長日本図研究の今日的価値を再確認することも本報告の射程に含める。

留意すべき点として、「慶長日本図」という名称が指し示す対象の曖昧さが挙げられる。この名称は、特定の現存する地図(例えば国立国会図書館所蔵図)を指す場合もあれば、より広義に慶長年間(1596年~1615年)に徳川家康の命によって作成されたとされる日本総図一般を指す場合もある 5 。この多義性が、特に川村氏による年代改定説をめぐる議論を複雑にし、研究上の混乱を招く一因となってきた可能性がある。本報告では、この呼称の問題を意識し、文脈に応じてその指し示す内容を明確にしながら論述を進めることの重要性を認識している。

また、慶長日本図(あるいはその原型となったとされる慶長国絵図)の製作が、単なる地理情報の収集・整理という実務的作業に留まらず、天下統一を成し遂げた徳川幕府が、その新たな支配体制を国内外に視覚的に示威し、権威を確立するという高度に政治的な意図を内包した国家事業であったという側面も見逃せない 7 。この視点は、地図に描かれた内容のみならず、その製作背景や目的に対する深い理解を促すであろう。

2. 慶長日本図の基礎知識

「慶長日本図」の定義と呼称の変遷

「慶長日本図」という名称は、歴史的に見て、慶長10年(1605年)に徳川家康が諸大名に作成を命じた国絵図を基にして編纂された日本全図を指すものとして理解されてきた 5 。この理解は、江戸幕府初期における国家的な地理情報把握の象徴的事業として、長らく学界でも一定の認知を得ていた。

しかしながら、この慶長日本図の製作を直接的かつ明確に確証する同時代の記録は、実のところ乏しいのが現状である 5 。この史料的制約が、後述する年代論争が生じる一因ともなっている。

近年、特に国立国会図書館に所蔵されている特定の日本総図(資料ID: 1286203)など、従来「慶長日本図」の代表例とされてきた地図の製作年代について、慶長期ではないとする学説が有力視されるようになってきた 1 。このため、「慶長日本図」という呼称を使用する際には、それが具体的にどの地図を指しているのか、あるいはどの時代の研究的視点や認識に基づいた呼称なのかを慎重に区別し、明確化する必要性が高まっている。この呼称が持つ歴史的背景と、それに伴う解釈の変遷を理解することは、本図をめぐる議論を正確に把握する上で不可欠である。

「慶長」という年号が持つ、戦国時代の終焉と徳川幕府による新たな統一政権の始まりという時代区分上の象徴的な意味合いは、想像以上に大きい。「慶長日本図」という呼称には、家康による天下泰平の礎としての国家事業という権威と正統性が付与され、これが長期間にわたり、その実態に関するより詳細で客観的な検証をある種遅らせてきた可能性も否定できない。徳川幕府の黎明期である慶長年間は、家康による国家基盤整備の象徴的な時期であり、地図製作に大きな政治的意味が付与されたと解釈するのは自然である 8 。この「慶長」というブランドイメージが、地図そのものの製作時期に関する実証的な検証よりも、ある意味で優先されてきた歴史的経緯も考慮に入れるべきであろう。

さらに、製作を確証する一次史料が欠けているにもかかわらず 5 、「慶長日本図」という概念が広く定着した背景には、後世の編纂史料における記述や口承による伝承、あるいは現存する特定の美麗かつ大規模な日本総図(例えば国立国会図書館所蔵図)への帰属意識が作用し、一種の「物語」として形成・受容されてきた可能性も考えられる。特に、国立国会図書館所蔵図の持つ圧倒的な存在感と美術的価値が、「徳川家康による最初の日本総図」という歴史的物語と結びつきやすかったのではないかという推測も成り立つ。

製作年代と背景(伝統的理解)

伝統的な理解によれば、慶長日本図の製作は、慶長10年(1605年)頃とされている 5 。この時期は、関ヶ原の戦い(慶長5年、1600年)を経て、徳川家康が全国支配体制を確立しつつあった画期にあたる。家康は、全国の地理的状況を詳細に把握し、幕藩体制下における支配体制をより強固なものとするための一環として、諸大名に対して国絵図の提出を命じたと考えられてきた 7 。この事業は、豊臣秀吉政権下で行われた天正期の検地及び国郡絵図提出の先例を踏襲し、さらに発展させたものと位置づけられる 6 。

図の物理的特徴(推定)

慶長日本図の物理的特徴については、現存する図、特に国立国会図書館所蔵の日本総図(資料ID: 1286203)を基に推定されることが多い。この図は、縮尺がおよそ28万分の1に相当する大型の地図であり、美麗な彩色が施されていることが特徴として挙げられる 5 。しかしながら、この国立国会図書館所蔵図の製作年代については後述するような論争が存在するため、これらの特徴がそのまま慶長10年頃に製作されたとされる(伝統的理解における)慶長日本図の直接的な特徴を示すものと断定するには慎重な検討が必要である。

製作目的と想定された用途(伝統的理解)

慶長日本図の製作目的は、多岐にわたっていたと推測される。最も主要な目的は、江戸幕府の行政運営に資するための全国規模の基本図としての利用であったと考えられる 5 。具体的には、全国の石高を把握し、それに基づく徴税体制を整備すること、各藩の配置や境界を明確にし、軍事的な防衛計画や動員計画に役立てること、さらには街道や水路といったインフラ整備計画の基礎資料とすることなどが想定される。このように、慶長日本図は、幕府による全国統治を円滑かつ効果的に行うための、総合的な情報基盤としての役割を期待されていたと言えるだろう。

3. 慶長国絵図と慶長日本図の関係

江戸幕府の国絵図事業概観

徳川幕府は、その治世を通じて、国土の状況を把握し統治に資するため、数度にわたり全国規模での国絵図及び郷帳の作成を諸大名に命じた。記録によれば、慶長年間(1604年~1605年)、正保年間(1644年~1648年)、元禄年間(1697年頃)、そして天保年間(1835年~1838年)の四期にわたる大規模な事業が確認されている 7 。これらの国絵図事業は、幕府が徴税、領地管理、軍事、交通政策など、多岐にわたる治政上の必要性から推進した国家的な地図編纂事業であった 7 。国絵図は、各国(令制国)を単位とした行政用地図であり、その国全体の地理的特徴、郡境、主要な河川や道路、城郭の位置、そして村々の石高などが詳細に記載されることを基本とした 11 。これらの情報は、幕府による中央集権的な全国支配体制を維持・強化する上で不可欠なものであった。

慶長国絵図の徴収とその特徴

江戸幕府による最初の国絵図事業は、慶長9年(1604年)から慶長10年(1605年)にかけて、徳川家康の命により実施された 8 。この事業の主な目的は、関ヶ原の戦いを経て再編された全国の大名配置における各々の領地支配の実態を幕府が正確に把握すること、そして、新たに成立した徳川幕府による中央集権体制を諸大名に公認させ、その権威を確立することにあったと考えられている 8 。

しかしながら、この慶長期に幕府へ提出された国絵図の正図(原本)は、その後の江戸城における度重なる火災などにより多くが焼失したとみられ、現存していない 1 。諸大名が自領で保管していた控えや、それを基にした写図なども残存している例はあるものの、その数は極めて少なく、特に西日本の諸国に関するものが中心となっている 1 。

現存する慶長国絵図の模写本などからうかがえる特徴としては、後の時代の国絵図にも通じる基本的な体裁が見られる点が挙げられる。例えば、河川は青色、主要な道路は赤色、国境は黒線、郡境は白線(または色分け)で表現され、各地の地名と共に石高が記載されるといった基本的な描画ルールが用いられていた 11 。また、郡別に大きな枠を設け、その郡の総石高、田畑の面積、寺社領の石高、さらには年貢や諸役に関する情報が記されることもあった 11 。

国絵図から日本総図への編纂プロセス(推定と論点)

伝統的な理解では、慶長年間に諸大名から提出されたこれらの国絵図を基にして、日本全国を一枚に集成した「慶長日本図」が編纂されたと考えられてきた 5 。これは、幕府が全国の地理情報を一元的に管理し、統治に活用しようとした自然な流れと解釈できる。

しかし、この点に関して、歴史地図学者の川村博忠氏は重要な異論を提示している。川村氏は、慶長年間の調査においては、各国からの国絵図の徴収に留まり、それらを統合した日本総図(日本全図)の作成までには至らなかったと主張している 1 。この説によれば、江戸幕府による最初の本格的な日本総図の作成は、慶長期ではなく、後の寛永年間(1624年~1644年)を待たねばならなかったとされる。

この川村氏の説を補強する可能性のある事実として、現存する慶長国絵図の資料が西日本に著しく偏っている点が挙げられる 1 。もし東日本の国絵図が十分に収集されていなかったとすれば、慶長期に全国土を網羅する正確な日本総図を編纂するだけの基礎資料が揃っていなかった可能性も考えられる。この現存史料の偏りは、慶長国絵図事業が当初想定されていた全国規模で完了しなかった、あるいは東国に関しては異なる形式で情報が管理されていた可能性など、様々な解釈を生む余地がある。

慶長期において、全国の国絵図を収集し、それらを統一的な縮尺や図法に基づいて一枚の日本総図に編纂する作業は、当時の情報伝達手段の制約や、未発達な測量技術、さらには各藩で作成された国絵図の品質のばらつきなどを考慮すると、極めて困難な事業であった可能性が高い。江戸幕府による地図事業は、慶長期の国絵図徴収を第一歩としつつも、その後の寛永期、さらには正保期へと、段階的にその精度と網羅性を高めていくという発展の過程を辿ったと考える方が、より実態に近い理解と言えるかもしれない 14 。

また、「総図」編纂の政治的・社会的背景や、その意味合いも時代によって変化した可能性が考えられる。慶長期の国絵図提出が、新たな支配者である徳川幕府に対する「服従の証」としての儀礼的・象徴的な意味合いを強く持っていたのに対し 8 、後の寛永期や正保期における日本総図の編纂は、より実務的、あるいは特定の政治的・軍事的状況(例えば、島原の乱後の国内体制の引き締めや、対外的な緊張感の高まりなど 2 )に迫られた結果としての性格を帯びていた可能性も指摘できる。これらの視点は、単に地図の技術的側面だけでなく、その製作が置かれた歴史的文脈を深く理解する上で重要となる。

4. 国立国会図書館所蔵「日本総図」(通称「慶長日本図」)の分析

資料概要

国立国会図書館には、伝統的に「慶長日本図」として知られてきた重要な日本総図が所蔵されている。この地図は、請求記号「寄別9-42」などで管理されており、国立国会図書館デジタルコレクションを通じて、その高精細な画像が公開されている(永続的識別子 PID: 1286203) 15 。この図は、長らく慶長10年(1605年)頃の成立と見なされ、徳川家康による初期の全国地図編纂事業の代表的成果物と考えられてきた 5 。

物理的な特徴としては、極めて大型の彩色図であり、その縮尺は約28万分の1と推定されている 5 。その壮大さと美麗な彩色は、見る者を圧倒する迫力を持っている。

図像内容の詳細検討

この国立国会図書館所蔵図の図像内容については、詳細な分析が不可欠である。

描画範囲 : 一般的に、北海道(蝦夷地)の南部から九州の種子島・屋久島付近までを描画範囲としているとされる。この点については、寛永年間に作成されたとされる国絵図の記述 1 が参考になるが、国立国会図書館所蔵図そのものの正確な描画範囲は、デジタル画像の詳細な観察によって確認する必要がある。Wikimedia Commonsなどで公開されている画像 16 は、そのための貴重な手がかりとなる。

地理情報の精度 : 従来の行基式日本図などと比較して、日本列島の形状や諸国の位置関係がより正確に表現されているとされる 1 。しかし、これも寛永期の地図に対する評価であり、この図を慶長期のものとして見た場合の評価は異なる可能性がある。例えば、岡山大学附属図書館の資料では、寛永日本図でさえ「行基図」の影響を色濃く残していると指摘されている 14 。したがって、国立国会図書館所蔵図の地理情報の精度についても、客観的な検証が求められる。

記載されている情報 : 図中には、令制国や郡の名称、主要な城郭とその所在地、重要な街道(五街道など)や宿駅、主要な河川や湖沼、そして沿岸部の航路などが描かれていると考えられる。これらの情報の詳細度や正確性については、正保日本図 18 や寛文日本図 19 の記述が参考になるものの、本図に具体的にどのような情報が、どの程度の精度で記載されているかは、やはり画像そのものの詳細な読解に俟つ必要がある。

年代識別の手がかり

この国立国会図書館所蔵図の製作年代を特定する上で、図中に含まれる情報が重要な手がかりとなる。

城主名の記載 : 最も注目されるのは、図中に記された諸国の城主の氏名である。これまでの研究により、これらの城主名は、概ね承応3年(1654年)頃の状況を反映していることが指摘されている 16 。これは、地図の最終的な情報更新が、少なくとも承応3年頃に行われたことを示唆する。

図本体の製作時期とのずれ : 一方で、図の基盤となる地理情報、特に全国の城下の配置や国郡の境界といった基本的な描画内容は、この承応3年という年代よりも「十数年も前のころのものである」とされている 16 。この「十数年前」が具体的にいつの時点を指すのか、そしてなぜ城主名と地理情報との間にこのような時間的なずれが生じているのかという点が、後述する年代論争の核心的な論点となる。

この城主名と地理情報の年代的なずれは、一枚の地図が静的な完成品ではなく、むしろ動的な情報媒体として機能していた可能性を示唆している。つまり、一度作成された地図の原図に対して、その後の状況変化(この場合は城主の交代など)に応じて、特定の情報が更新、追記、あるいは修正された可能性が考えられる。これは、地図が単に過去の情報を記録するだけでなく、その時々の最新情報を反映させるための「生きた」文書として扱われていたことを物語っている。特に、幕藩体制下における大名の配置は流動的であり、城主の交代は頻繁に起こり得たため、幕府が統治上必要とする最新の支配関係を地図上に反映させるために、このような追記や修正が行われたと推測するのは自然な解釈であろう。

さらに、城主名という比較的身分に関わる情報と、城下の配置や国境といったより広範な地理情報との間に時間的なずれが存在するという事実は、当時の情報収集・伝達システムや地図製作のプロセスに関する重要な示唆を与える。全国規模で地理情報を大規模に更新するには多大な時間と労力、そして費用が必要であったのに対し、城主名のような特定項目の更新は比較的容易であったため、このような情報の「レイヤー」構造が生じたのかもしれない。また、地方からの情報が中央の幕府に集約され、それが地図という形で視覚化されるまでには、一定のタイムラグが存在したことも考慮に入れる必要がある。これらの点は、当時の情報管理のあり方や、地図製作技術の限界と可能性を考察する上で興味深い論点を提供する。

5. 慶長日本図の年代論争:川村博忠氏の「寛永日本図」説を中心に

従来の「慶長日本図」理解とその根拠

国立国会図書館所蔵の日本総図(資料ID: 1286203)をはじめとするいくつかの日本全図は、長年にわたり「慶長日本図」として認識され、徳川家康が慶長10年(1605年)に諸大名から国絵図を徴収し、それらを基に編纂させたとされる、江戸幕府成立初期の国家的事業の象徴的成果物とみなされてきた 5 。この理解は、家康による全国統一と新たな支配体制構築という歴史的文脈の中で、幕府が国土情報を掌握しようとした最初の試みとして、自然なものと受け止められてきた。

川村博忠氏による「寛永十五年日本図」説の提起とその論証

このような従来の定説に対し、歴史地図学者の川村博忠氏は、国立国会図書館所蔵図を中心とするいわゆる「慶長日本図」の製作年代について、根本的な見直しを迫る詳細な論証を展開した。

国立国会図書館所蔵図の年代再検討 : 川村氏は、国立国会図書館所蔵図に描かれた地名表記の様式、描画のスタイル、そして他の年代が比較的明確な地図との比較検討を通じて、その製作年代が従来考えられてきた慶長期ではなく、より後の寛永年間、具体的には寛永15年(1638年)であるとする説を提唱した 1 。

慶長の調査と日本総図 : 川村氏の説によれば、慶長年間に行われた調査は、各国からの国絵図の徴収に主眼があり、それらを統合した全国規模の日本総図(日本全図)の作成までには至らなかったとされる 1 。つまり、慶長期には個別の国絵図は存在したものの、幕府が公式に編纂した「慶長日本図」という形の日本総図は実在しなかったという見解である。

寛永10年(1633年)の巡見使と国絵図提出 : 幕府による最初の本格的な日本総図作成は、三代将軍徳川家光の治世下、寛永10年(1633年)に行われたとされる。この年、幕府は諸国の実情を視察するために巡見使を派遣し、その際に諸大名に対して国絵図の提出を命じた。この時に集められた国絵図が、幕府による最初の日本総図編纂の基礎資料となったと川村氏は論じる 1 。

島原の乱(寛永14年、1637年)後の軍事的背景との関連 : 川村説の重要な論点の一つは、地図製作の動機と具体的な歴史的事件との関連付けである。寛永14年(1637年)に勃発した島原の乱は、幕府にとって大きな衝撃であり、国内の安定と軍事体制の再点検の必要性を痛感させる出来事であった。この経験から、より詳細かつ実用的な国内地理情報、特に軍事行動に不可欠な街道筋の渡河方法(舟渡しであるか、徒歩で渡れるかなど)に関する情報の戦略的重要性が認識された。このため、寛永15年(1638年)に、既存の地図(寛永10年頃に作成された可能性のある総図)に対して、これらの軍事的に重要な情報を補填し、改訂する作業が行われたとする。そして、国立国会図書館所蔵のいわゆる「慶長日本図」は、この寛永15年に改訂された日本総図の写しであると結論付けたのである 2 。

南葵文庫所蔵『日本全国図』の発見とその意義 : 川村氏のこの「寛永十五年日本図」説をさらに補強する史料として、後に発見された南葵文庫(なんきぶんこ)所蔵の『日本全国図』の存在が挙げられる。川村氏は、この『日本全国図』を寛永15年日本図の編纂過程における下図、あるいは草稿とみなし、特に中国地方における渡河方法に関する注記が著しく欠如している点を指摘した。この情報の欠落こそが、幕府が島原の乱後、中国筋の諸藩に限って国絵図の再提出、あるいは特定情報の追加提出を命じた理由であると考察し、自説の蓋然性を高めた 2 。

学界における反響と現在までの議論の経緯

川村博忠氏によるこの「寛永十五年日本図」説は、従来の「慶長日本図」理解を根底から揺るがすものであったため、学界に大きな反響を呼んだ。塚本桂大氏や海野一隆氏など、他の主要な古地図研究者からは、川村説に対する反論や異なる視点からの見解が提出され、活発な学術的論争が展開されることとなった 1 。

特に海野一隆氏は、江戸初期の日本総図には確かに「寛永十年日本図」と「寛永十五年日本図」という二つの主要な系統が存在することを認めつつも、その具体的な内容や製作目的、相互の関係性などにおいて、川村氏とは細部で異なる解釈を提示した 10 。

これらの論争やその後の研究の進展、新たな史料の発見や解釈を通じて、川村氏が提唱した「いわゆる『慶長日本図』(国立国会図書館所蔵図)は実際には寛永期の製作である」という基本的な認識は、現在では「大方の認知を得たようである」 2 とされ、江戸幕府撰日本総図の歴史的展開を理解する上で、その始まりを慶長期ではなく寛永期に置くという見方が学界でも有力になりつつある。上杉和央氏による川村博忠著『江戸幕府撰日本総図の研究』の書評においても、この点が指摘されている 10 。

この「慶長日本図」をめぐる年代論争の経緯は、歴史研究において、新たな史料の発見や既存史料に対する丹念な再解釈がいかに重要であるかを示す好例と言える。一つの権威ある史料、この場合は国立国会図書館所蔵の日本総図、に対する多角的な分析と、それに関連する他の多様な史料群(諸藩の記録文書、新たに発見された南葵文庫所蔵図など)との比較検討が、長らく信じられてきた通説を覆し、歴史像をより精緻なものへと深めていく力を持つことを明確に示している。

また、島原の乱という具体的な歴史的事件が、地図の内容(例えば渡河情報といった軍事的に重要な細目)や、その製作・改訂の直接的な動機に影響を与えたとする川村氏の説は、地図製作という行為が、単なる地理的好奇心や学術的関心からのみ行われるのではなく、幕府が直面していた喫緊の軍事的・統治的課題と密接に結びついていたことを具体的に浮き彫りにする。これは、地図の持つ機能や製作目的を、より多角的かつ歴史的文脈の中で理解する上で、極めて重要な視点を提供する。

もし川村氏の説が全面的に正しいとすれば、慶長年間の国絵図事業から寛永期の日本総図作成までの間には、徳川幕府による本格的な日本総図の編纂が行われなかった「空白の期間」が存在したことになる。慶長10年(1605年)から、最初の日本総図が作成されたとされる寛永10年(1633年)または寛永15年(1638年)までの約20年から30年間にわたり、幕府は各国ごとの国絵図レベルの情報は保有していたとしても、それらを統一的に集成した「日本総図」は公式には保有していなかった可能性がある。この期間における幕府の全国統治において、地理情報がどのような役割を果たしていたのか、そしてなぜ日本総図の作成が遅れたのか(あるいはその時点では必ずしも必要とされなかったのか)という問いは、今後の研究における興味深いテーマとなるであろう。

以下に、この年代論争の主要な論点を整理する。

「慶長日本図」と「寛永日本図」の年代比定に関する主要学説比較

|

論点 |

伝統的「慶長日本図」説 |

川村博忠氏「寛永十五年日本図」説 |

|

提唱者 |

(伝統的通説) |

川村博忠 |

|

製作年代 |

慶長10年(1605年)頃 |

国立国会図書館所蔵図は寛永15年(1638年)の写し。幕府最初の総図は寛永10年(1633年)頃。 |

|

根拠史料 |

慶長国絵図事業の存在、後世の伝承など |

国立国会図書館所蔵図の図様分析、諸藩の記録(『定勝公御年譜』、『梅津政景日記』など)、南葵文庫所蔵『日本全国図』など 1 |

|

製作目的 |

幕府初期の全国状況把握、統治体制強化 |

寛永10年図:巡見使による国絵図収集に基づく初の総図作成。寛永15年図:島原の乱後の軍事的必要性(特に渡河情報など)に基づく改訂・情報補填 2 |

|

関連事件 |

関ヶ原の戦い後の天下統一 |

島原の乱(寛永14年、1637年) |

|

慶長国絵図との関係 |

慶長国絵図を基に編纂 |

慶長期には国絵図徴収に留まり、総図編纂は行われず。寛永期の総図は、寛永10年に提出された国絵図を基にする 1 。 |

この比較からも明らかなように、川村氏の説は、具体的な史料分析と歴史的事件との関連付けによって、従来の「慶長日本図」観に大きな転換をもたらした。この論争は、単に一つの地図の年代を確定するという問題に留まらず、江戸幕府初期の国家形成過程や情報管理システム、さらには歴史史料の解釈方法そのものについての深い洞察を促すものである。

6. 慶長日本図(または寛永日本図)の歴史的・美術史的価値

江戸初期における地図製作技術の水準を示す資料として

いわゆる「慶長日本図」(国立国会図書館所蔵図、年代論争を踏まえれば「寛永日本図」の可能性が高い)は、江戸時代初期における日本の地図製作技術の水準を具体的に示す貴重な資料である。この時代の地図は、中世以前の行基式日本図のような、多分に観念的・象徴的な空間表現から、より実測に基づいた正確な地理情報へと移行していく過渡期に位置づけられる。国立国会図書館所蔵図に見られる日本列島の形状は、行基図の影響を完全に脱しきれていない部分も指摘されるものの 14 、それでもなお、それ以前の地図と比較すれば格段に写実性を増しており、当時の測量技術や地理的知識の進展を物語っている。

図中に用いられた図法や投影法、海岸線や山脈、河川の描画スタイル、さらには地名や道程の記載方法などは、当時の製作者たちがどのような地理情報を重視し、それをいかに視覚的に表現しようとしたかを探る上で重要な手がかりとなる。また、江戸初期には西洋からもたらされた測量器具や航海術に関する知識が断片的ながらも導入され始めていた時期であり 20 、これらの新しい技術が地図製作にどの程度影響を与えていたのかを考察することも興味深い。

この地図が寛永期の製作であるとすれば、その後に編纂されることになる正保日本図(1644年~1648年頃)へと至る技術的・表現的な発展段階を示すものとして、その歴史的位置づけがより明確になる 18 。正保日本図は、より統一された基準と高い精度を持つとされるが、そこに至るまでの試行錯誤や技術的課題が、この寛永期の地図には凝縮されている可能性がある。

さらに、国立国会図書館所蔵図をはじめとするこの時期の日本総図は、しばしば美麗な彩色が施されていることが指摘されており 5 、これは単なる情報伝達の手段としてだけでなく、美術品としての価値も有していたことを示唆する。使用されている顔料の種類、色彩の配置、描線の精緻さなどは、美術史的な観点からも詳細な分析の対象となり得る。

幕府の全国支配体制確立の視点から見た意義

これらの日本総図は、成立しつつあった江戸幕府の全国支配体制を象徴し、また実務的に支えるという重要な意義を持っていた。幕府が、広大な国土をどの程度正確に把握し、それをどのように視覚化し管理しようとしていたのかを、これらの地図は具体的に示している 8 。

もし国立国会図書館所蔵図が川村氏の説くように寛永期の製作、特に島原の乱後の改訂版であるとすれば、その図からは当時の幕府が直面していた政治的・軍事的緊張感が読み取れる可能性がある 2 。例えば、街道情報や渡河地点の詳細な記載は、国内の治安維持や迅速な軍事展開を意図したものであったと解釈できる。

また、図中に記載された諸大名の配置や石高に関する情報(国絵図からの情報がどの程度総図に反映されていたかによるが 11 )は、幕府が各藩の勢力をどのように認識し、管理しようとしていたかを示す直接的な証拠となる。城主名の記載が承応3年(1654年)頃まで更新されていたという事実は 16 、この地図が単なる地理的参照物ではなく、幕府の統治機構において継続的に利用され、最新情報が追記されるべき重要な政治的文書として扱われていたことを物語っている。

文化財としての指定状況と評価

「慶長国絵図」に関しては、諸藩に残された控えなどが国の重要文化財に指定されている事例が複数存在する 8 。これらは、江戸幕府初期の国絵図事業の実態を伝える貴重な史料として高く評価されている。

一方、国立国会図書館所蔵のいわゆる「慶長日本図」(寛永日本図)そのものが文化財指定を受けているか否かについては、提供された資料からは明確に確認できない。しかし、その歴史的重要性、美術的価値、そして日本地図史における位置づけを考慮すれば、極めて価値の高い文化遺産であることは論を俟たない。実際に、長崎県指定有形文化財(歴史資料)として、島原藩主松平家旧蔵の日本総図(寛永年間以前の作成と推定)が存在する例もあり 23 、同様の価値を持つ図が各地に現存している可能性も示唆される。

これらの江戸初期の日本総図が持つ実用性と美術性の両立は、注目すべき点である。単に情報を効率的に伝達するための道具としてだけでなく、製作主体である徳川幕府の権威や、当代随一の文化水準を内外に示すための美術品としての性格も併せ持っていたと考えられる。図面に施された美しい彩色は、その視覚的な訴求力や権威付けを意図したものであり、特に幕府が直接的に関与する国家的事業においては、実用性のみならず、体制の威光を示すための美術的要素も重視されたと推察される。

また、このような高度な地図を製作するためには、専門的な知識と技術を有する職人や技術者集団の存在が不可欠であった。例えば、後の元禄日本図の作成には幕府御用絵師が関与したことが知られているが 1 、慶長・寛永期の地図製作にも、同様の専門家たちが関わっていたはずである。彼らがどのような地理情報を参照し、いかなる測量技術や絵画技術を駆使してこれらの地図を完成させたのか、その具体的な製作プロセスや技術水準を探ることは、地図そのものの歴史的評価をより深める上で重要な研究課題となる。

7. 関連する古地図とデジタルアーカイブ

後代の日本総図との比較

いわゆる「慶長日本図」(または寛永日本図)を理解する上で、その後江戸幕府によって編纂された主要な日本総図との比較は不可欠である。これにより、地図製作技術の発展、幕府の統治方針の変化、そして各時代における地理情報の重点目標の違いなどを浮き彫りにすることができる。

正保日本図 : 寛永期の日本総図に続いて、正保元年(1644年)から諸大名に国絵図の提出が命じられ、これらを基に編纂されたのが正保日本図である 18 。正保国絵図は、全国一律の縮尺(多くは1里を6寸とする2万1600分の1)で作成されるなど、より統一的な基準に基づいており、その結果、正保日本図は従来の地図と比較して格段に高い精度を持つに至ったとされる 14 。日本全体の正しい平面形、河川、湖沼、街道、航路、城下町、村、駅、港、里数などが詳細に記入された 18 。

元禄日本図 : 元禄10年(1697年)頃に作成された国絵図を基に、元禄15年(1702年)頃に編纂された日本総図である 1 。この地図は、正保期以降の地理的変動(新しい町や村の成立、境界の変更など)については詳細に記述されているものの、地形表現の正確さにおいては、必ずしも正保日本図を凌駕するものではなく、一部では後退している面も見られると評価されている 1 。特筆すべき点として、この元禄日本図には琉球王国や朝鮮半島の釜山にあった和館(草梁倭館)が記載されており、当時の幕府の対外的な関心の広がりをうかがわせる 1 。

これらの後代の日本総図との比較を通じて、寛永期の日本総図が持つ過渡期的な性格や、その後の地図製作技術の著しい発展の過程を具体的に理解することができる。

主要所蔵機関とデジタルアーカイブにおける公開状況

慶長日本図(寛永日本図)や関連する国絵図、後代の日本総図は、国内外の様々な機関に所蔵されている。近年、これらの貴重な史料の多くがデジタル化され、オンラインで閲覧可能となっている。

- 国立国会図書館 : いわゆる「慶長日本図」(資料ID: 1286203)の所蔵館であり、国立国会図書館デジタルコレクションを通じて高精細画像を公開している 4 。その他にも多数の近世以前の絵図・古地図を所蔵し、デジタル化を進めている 3 。

- 国立公文書館 : 元禄国絵図や天保国絵図などの重要な国絵図を所蔵し、デジタルアーカイブで公開している 1 。

- 地方の公文書館・博物館・大学図書館 : 秋田県公文書館(日本六十余州国々切絵図など)、山口県文書館、岡山大学附属図書館池田家文庫(日本六十余州図など)などが、それぞれ特色ある古地図コレクションを形成し、一部はデジタル公開も行っている 1 。

- 横断検索プラットフォーム : ジャパンサーチやADEAC(アデアック)といったプラットフォームを利用することで、国内の複数の機関が公開するデジタルアーカイブを一括して検索・閲覧することが可能となっている 3 。これは、研究者にとって極めて有用なツールである。

- 在外機関 : アメリカ議会図書館、大英図書館、フランス国立図書館など、海外の主要な図書館や博物館にも、日本の古地図が多数所蔵されており、一部はデジタル画像が公開されている 26 。

デジタル資料の活用と研究への応用

デジタルアーカイブの普及は、古地図研究の方法論に大きな変革をもたらしている。高精細なデジタル画像の閲覧は、従来は原図へのアクセスが困難であった研究者や一般市民にとっても、詳細な図像分析を可能にした。これにより、筆致の分析、色彩の同定、微細な書き込みの判読などが容易になり、新たな知見の発見に繋がっている。

さらに、地理情報システム(GIS)などのデジタル技術を応用することで、異なる時代や縮尺の地図、あるいは現代の衛星画像や地形データなどと古地図を重ね合わせ、地理情報の変遷や地図の精度を客観的に比較分析することも可能となった。このようなデジタルヒューマニティーズの手法は、古地図研究に新たな視角と分析ツールを提供し、研究の裾野を広げるとともに、その深化を促進している。

デジタルアーカイブ化によって、従来は一部の専門家しか実見できなかった貴重な史料へのアクセスが飛躍的に向上したことは、研究者コミュニティの活性化や、市民の歴史・文化遺産への関心の高まりにも貢献している。例えば、本報告で取り上げた国立国会図書館所蔵図と南葵文庫所蔵図の比較検討のような、異なる機関に所蔵される史料を用いた研究も、デジタル画像の利用によって格段に実施しやすくなった 2 。これは、研究のスピードアップと、より広範な共同研究の可能性を拓くものである。

一方で、複数の機関がそれぞれ独自の基準でデジタルアーカイブを構築・公開しているため、メタデータの記述方法や検索インターフェースの統一性が必ずしも十分ではないという課題も存在する。ジャパンサーチ 3 のような横断検索システムの整備は、この問題に対応するための一つの解決策であるが、より効果的な情報共有と学術的活用のためには、アーカイブ間の連携強化と、メタデータの標準化に向けた継続的な努力が求められる。このようなデジタル環境の整備は、今後の古地図研究の発展にとって不可欠な基盤となるであろう。

以下に、江戸幕府による主要な地図事業を概観する。

江戸幕府撰 日本総図・国絵図事業一覧(概要)

|

事業名(通称含む) |

製作年代(中心) |

主導者/背景 |

目的/特徴 |

主要な現存資料/所蔵機関(例) |

備考 |

|

慶長国絵図 |

慶長9-10年 (1604-05) |

徳川家康 |

全国大名の領地把握、幕府権威の確立。現存は控えや写しが少数、西日本に偏在 1 。 |

周防国図(福原家旧蔵)、長門国図(同) 12 |

幕府最初の全国規模の絵図事業。 |

|

(いわゆる)慶長日本図 |

(伝統的には慶長10年頃) |

(徳川家康) |

(慶長国絵図に基づく日本総図とされてきた) |

国立国会図書館蔵日本総図(PID 1286203) 5 |

近年、製作年代が寛永期とする説が有力 1 。 |

|

寛永十年日本図 (川村説) |

寛永10年 (1633)頃 |

徳川家光、巡見使 |

巡見使による国絵図収集に基づく幕府初の日本総図作成 1 。 |

(特定の現存図の同定は議論あり) |

「慶長日本図」論争の対象の一つ。 |

|

寛永十五年日本図 (川村説) |

寛永15年 (1638) |

徳川家光、井上政重 |

島原の乱後の軍事的必要性からの改訂・情報補填(特に渡河情報) 2 。 |

国立国会図書館蔵日本総図(PID 1286203)がこれに該当するとされる 2 。 |

南葵文庫蔵『日本全国図』が下図か 2 。 |

|

正保国絵図・日本総図 |

正保元年 (1644)頃~ |

幕府 |

全国統一基準(縮尺等)による詳細な国絵図作成と、それに基づく高精度な日本総図編纂 18 。 |

国立公文書館(正保国絵図)、諸藩に残る控えなど。 |

日本地図製作史上の画期。 |

|

元禄国絵図・日本総図 |

元禄10年 (1697)頃~ |

幕府、井上正岑、狩野良信 |

正保以降の変動を反映。地形精度は正保図に劣る部分も。琉球、釜山倭館記載 1 。 |

国立公文書館(元禄国絵図) |

|

|

天保国絵図・日本総図 |

天保6-9年 (1835-38)頃 |

幕府、明楽茂村ら |

詳細な内陸部情報。伊能図完成後であり、全国図は作成されず、伊能図を補完する役割 1 。 |

国立公文書館(天保国絵図、天保郷帳) 1 |

幕府最後の全国規模の絵図事業。 |

この一覧は、慶長・寛永期の地図製作を、江戸幕府による一連の地図事業というより大きな文脈の中に位置づけることを助ける。各事業の目的、特徴、そして製作された地図の性格を比較することで、幕府の統治方針の変遷や、地図製作技術の段階的な発展を時系列で把握することが可能となる。

8. 結論

慶長日本図研究の現状と到達点

本報告では、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて製作されたとされる「慶長日本図」について、その定義、製作背景、関連する国絵図との関係、そして特に国立国会図書館所蔵の日本総図(資料ID: 1286203)をめぐる年代論争を中心に、現存する資料と近年の研究成果に基づいて詳細な検討を行ってきた。

その結果、以下の点が明らかになった。

- 「慶長日本図」という呼称の再検討の必要性 : 伝統的に慶長10年(1605年)頃の徳川家康による事業の成果とされてきた「慶長日本図」であるが、その製作を直接的に裏付ける同時代史料は乏しい。特に、国立国会図書館所蔵図については、川村博忠氏をはじめとする研究により、その製作年代が慶長期ではなく、より後の寛永期、具体的には寛永15年(1638年)とする説が現在では有力となっている 1 。このため、「慶長日本図」という呼称を用いる際には、それが指し示す具体的な対象と、その呼称が依拠する歴史的認識を明確に区別する必要がある。

- 川村博忠氏の研究の貢献 : 川村博忠氏の一連の研究は、国立国会図書館所蔵図の詳細な図像分析、関連する諸藩の記録文書の丹念な読解、そして南葵文庫所蔵『日本全国図』のような新たな史料の発見と分析を通じて、従来の「慶長日本図」観に根本的な見直しを迫り、この分野の研究を大きく進展させた。特に、島原の乱という具体的な歴史的事件と地図製作の動機を結びつけた論証は、地図が単なる地理的記録物ではなく、幕府の喫緊の政治的・軍事的課題に対応するための戦略的ツールであったことを明らかにした点で画期的であった 2 。

- 江戸幕府初期における地図製作の意義 : 慶長国絵図事業から寛永期の日本総図編纂に至る過程は、江戸幕府が全国統治体制を確立していく上で、国土の地理情報をいかに重視し、それを掌握・管理しようとしたかを示すものである。これらの地図製作は、単に地理的知識の集積に留まらず、幕府の権威の視覚化、徴税や軍事行動のための基礎資料整備、そして国土開発計画の立案といった、国家統治の根幹に関わる重要な意味を持っていた。

今後の研究課題と展望

慶長日本図(及び寛永日本図)に関する研究は、川村氏の研究によって大きな進展を見たものの、依然として解明すべき課題や、さらなる研究の発展が期待される領域が残されている。

- 未発見史料の探索と既存史料の再検証 : 慶長国絵図の現存状況は断片的であり、東日本の状況は特に不明な点が多い。諸藩の家分けや寺社などに、未発見の国絵図の控えや、地図製作過程を示す記録文書が残されている可能性があり、これらの探索が望まれる。また、既存の史料についても、新たな視点からの再解釈や、デジタル技術を用いた詳細な分析が期待される。

- 他の「慶長日本図」とされる地図の系統的研究 : 国立国会図書館所蔵図以外にも、「慶長日本図」として伝来している、あるいはその可能性が指摘される日本総図が国内外に存在する。これらの個々の地図について、詳細な年代測定、図像分析、他の地図との比較検討を行い、その系統や製作背景を明らかにする実証的研究の積み重ねが必要である。

- 地理情報の詳細分析と精度検証 : 地図に描かれた国郡境、街道、宿駅、城郭、河川、海岸線などの地理情報について、より詳細な分析を行い、同時代の他の歴史史料(道中記、地誌、検地帳など)との照合を通じて、その記載内容の正確性や情報源を検証する作業が求められる。

- 地図製作者と製作組織に関する研究 : これらの高度な日本総図を実際に製作した絵師、測量技術者、そして彼らが所属した可能性のある幕府内の組織(例えば後の時代の御書物奉行や作事方など)について、具体的な人物名や組織構造、技術水準、情報収集ルートなどを明らかにする研究の深化が期待される。

- デジタル技術の高度活用 : 高精細デジタル画像の利用はもとより、GISを用いた空間分析、AIを用いた図像認識や文字判読技術の応用など、デジタルヒューマニティーズの手法を積極的に導入することで、古地図研究に新たなブレークスルーをもたらす可能性がある。

- 国際的比較研究の推進 : 江戸時代初期の日本の地図製作を、同時期の東アジア(朝鮮、中国など)やヨーロッパにおける地図製作の動向と比較検討することで、日本の地図製作技術や地理思想の独自性と普遍性をより広い文脈の中で評価することが可能となる。

慶長日本図をめぐる研究史は、歴史学において一度確立されたかに見える「定説」も、新たな史料の発見や斬新な視点の導入によって常に問い直され、より精緻な理解へと更新されていくという、学問の本質的なダイナミズムを見事に示している。一枚の古地図が、製作当時の地理認識、測量技術の水準、製作者の政治的意図や美的感覚、さらには後代の加筆や解釈といった、幾重にも重なる情報レイヤーを内包する多層的な史料であることを認識し、これらのレイヤーを丹念に読み解いていく作業こそが、古地図研究の醍醐味であり、同時にその難しさでもある。国立国会図書館所蔵図に見られる、承応3年(1654年)頃の城主名と、それより古いとされる基本的な地理情報との混在は 16 、まさにこの史料の多層性を象徴する事例と言えよう。地図は、完成した瞬間から「過去」の情報を記録し始めると同時に、参照され続ける過程で新たな情報が付加され、変容していく可能性を秘めている。この史料としての特性を深く理解することが、過去の姿をより正確に再構築し、歴史の深奥に迫る上で不可欠なのである。今後の研究の進展により、慶長日本図、そして江戸初期の地図製作に関する我々の理解がさらに深まることを期待したい。

引用文献

- 江戸幕府の地図事業 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E4%BA%8B%E6%A5%AD

- 現存した寛永15年日本図の下書き図 - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390001204491652864

- 国絵図・村絵図・郷帳・村明細帳を探す | リサーチ・ナビ | 国立国会 ... https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/post_276

- 日本の古地図(江戸期以前)を探す | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/post_101029

- 慶長日本図(けいちょうにほんず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%85%B6%E9%95%B7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%B3-59050

- 享保日本図とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%AB%E4%BF%9D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%B3

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E7%B5%B5%E5%9B%B3-55697#:~:text=%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%B9%95%E5%BA%9C%E3%81%8C%E5%BE%B4%E7%A8%8E%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96,%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- 江戸幕府撰 慶長国絵図集成付江戸初期日本総図 http://www.kinokuniya.co.jp/03f/book/9784760118946.pdf

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%85%B6%E9%95%B7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%B3-59050#:~:text=%E6%85%B6%E9%95%B7%2010%20(1605)%20%E5%B9%B4%E3%81%AB,%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%8F%E5%BD%A9%E8%89%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- repository.kulib.kyoto-u.ac.jp https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/240360/1/shirin_097_3_511.pdf

- 慶長肥前国絵図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/149314

- 国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/201/10377

- 江戸幕府撰 慶長国絵図集成 | 柏書房株式会社 https://www.kashiwashobo.co.jp/book/4760118942

- 平成 20 年度 - 岡山大学 附属図書館 https://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/pdf/h20.pdf

- 『街道歩きのススメ』ひなたGISと最新古地図ネット閲覧事情 ... https://borabora.seesaa.net/article/464215803.html

- File:「慶長日本総図」.jpeg - Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E3%80%8C%E6%85%B6%E9%95%B7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B7%8F%E5%9B%B3%E3%80%8D.jpeg

- 「慶長日本総図」 - Public domain vintage map - PICRYL - Public ... https://picryl.com/media/pd-art_pd-old-100-95cef1

- 正保日本図(しょうほうにほんず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E4%BF%9D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%B3-79859

- 寛文日本図 - 神戸市立博物館 https://www.kobecitymuseum.jp/collection/detail?heritage=365288

- 技術的内容からみた江戸初期清水流測量術形成について https://www.kahaku.go.jp/research/publication/sci_engineer/download/34/BNMNS_E3404.pdf

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E4%BF%9D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%B3-79859#:~:text=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C%E3%81%8C%E6%AD%A3%E4%BF%9D%E5%B9%B4%E9%96%93,%E3%81%8C%EF%BC%91%E9%87%8C%E3%81%AB%E7%9B%B8%E5%BD%93%E3%80%82

- 慶長国絵図〈控図/周防国、長門国〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/159861

- 日本大地図3鋪(1組) - 長崎県の文化財 https://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php/view/244

- 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

- 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/

- 在外日本古典籍所蔵機関ディレクトリ - 国文学研究資料館 https://base1.nijl.ac.jp/~overseas/index-j.html