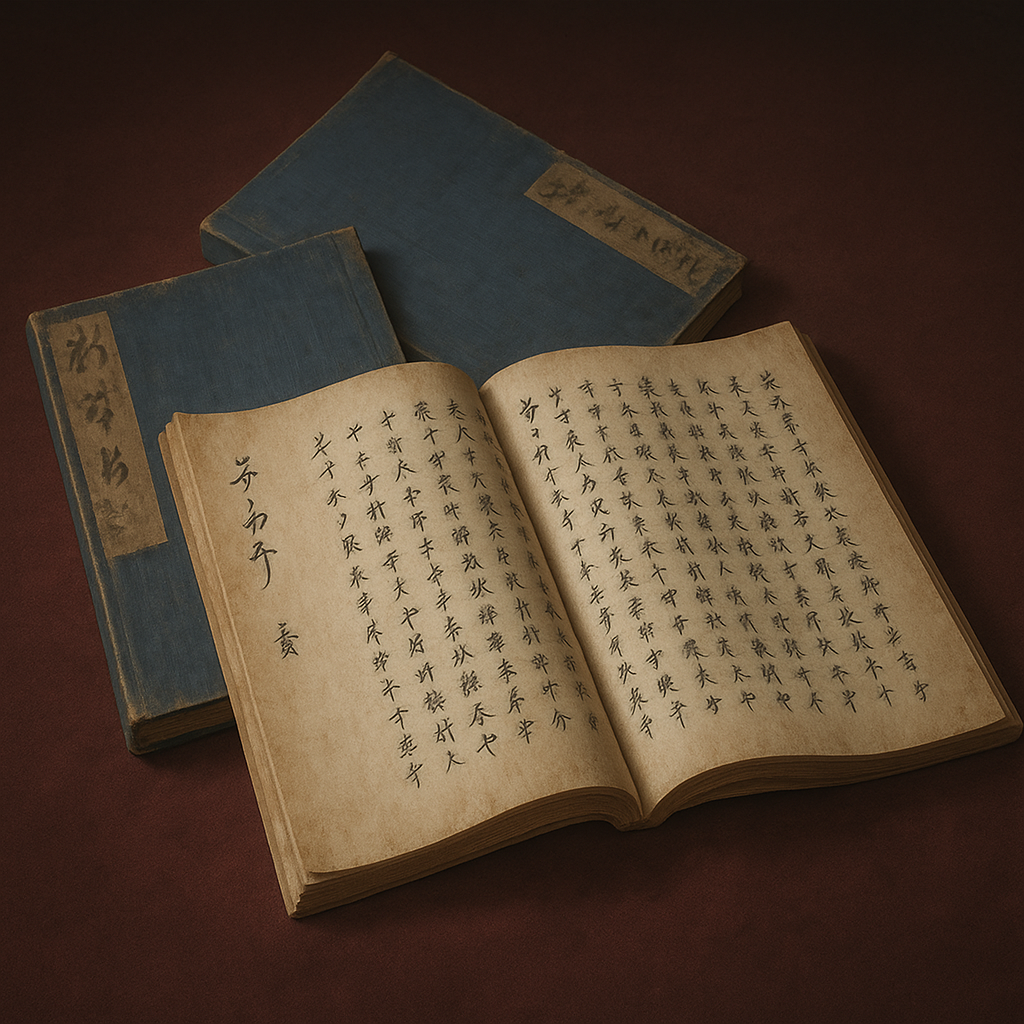

日本大文典

『日本大文典』は、ポルトガル人宣教師ロドリゲスが著した日本語文法書。戦国末期から江戸初期の日本語と文化を詳細に記録。当時の社会を映す貴重な史料。

戦国日本を映す鏡:ジョアン・ロドリゲス著『日本大文典』の総合的研究

序論:一つの時代の終わりと『日本大文典』の誕生

本書は単なる文法書ではない。それは、戦国という激動の時代を経て形成された言語と文化を封じ込めた「タイムカプセル」である。ポルトガル人イエズス会宣教師ジョアン・ロドリゲスによって著された『日本大文典』(原題: Arte da Lingoa de Iapam )は、戦乱の世から徳川幕府による統一国家へと移行する過渡期の日本社会を理解するための、比類なき歴史的ドキュメントとして位置づけられるべきである。

本書の成立は、大航海時代とキリスト教布教という二つの大きな歴史的文脈の中に存在する 1 。一人の宣教師が、なぜこれほどまでに精緻な日本語研究書を著すことができたのか。そして、その存在自体が、日本とヨーロッパの文化的邂逅の本質について何を物語っているのか。本書を分析することは、これらの問いに答えるための重要な鍵となる。

さらに特筆すべきは、その原書の希少性である。1604年から1608年にかけて長崎で刊行された初版は、現在、オックスフォード大学ボドリアン図書館とクロフォード伯爵家旧蔵書の二部しか現存が確認されていない 1 。この希少性は偶然の産物ではない。むしろ、後の徳川幕府によるキリスト教禁教令と、それに伴う関連資料の組織的な破壊活動の直接的な結果である 4 。この事実は、『日本大文典』を単なる学術書から、政治的・宗教的に「危険」と見なされた物品へと変貌させる。その書物が生き残ったこと自体が、それが内包する思想的影響力の大きさと、歴史的重要性を見事に物語っているのである。

第一部 著者ジョアン・ロドリゲス:戦国日本を生きた「通詞」

第一章 若き宣教師の来日と驚異的な言語能力

ジョアン・ロドリゲスが日本の土を踏んだのは1577年(天正5年)頃、まだ15、6歳の少年であった 3 。それは織田信長が天下統一への道を突き進み、日本がまだ戦乱の渦中にあった時代である。ロドリゲスは、布教活動を円滑に進めるという目的のため、日本語の習得に没頭した 6 。

彼の言語習得能力は驚異的であり、やがて日本人と変わらぬ流暢さで日本語を操るようになった。その結果、彼は「通詞(ツヅ)」という名で知られるようになる 5 。この「ツヅ」は、彼自身も著作の中で認めているように、通訳者を意味する「つうやく(tsuyaku)」に由来する愛称であった 6 。彼の急速な言語習得の背景には、日本人イエズス会士や信徒との日常的な交流を通じた完全な没入環境があったことは想像に難くない。彼は教室で文法を学ぶだけでなく、生きた言葉が交わされる社会の只中で、その響きと機微を体得していったのである。

第二章 権力者の傍らで:秀吉と家康の通詞として

ロドリゲスの卓越した日本語能力は、彼を単なる聖職者の立場に留め置かなかった。彼は、当代随一の権力者であった豊臣秀吉と徳川家康の通詞(通訳)という、極めて重要な役割を担うことになる 7 。サン・フェリペ号事件のような外交上の重要局面や、貿易交渉の場で、彼の能力は不可欠とされた 6 。

さらに、彼はイエズス会日本管区の会計係(プロクラドール)にも任命され、マカオと長崎を結ぶ生糸貿易の管理運営にも深く関与した 7 。これは、彼が単なる宗教家や語学者ではなく、当時の国際政治と経済を動かす重要な実務家であったことを示している。

この特異な経歴こそが、『日本大文典』の内容を決定づけたと言える。本書が、他の追随を許さないほど詳細な敬語法や、実用的な商業情報を含む理由は、まさに彼の経験に根差している。秀吉や家康といった最高権力者や、その配下の大名たちと対峙する中で、彼は身分や状況に応じた極めて繊細な言葉の使い分けを実践しなければならなかった。これは、人の生死を左右しかねない緊張感を伴う言語運用であり、その経験が、本書の精緻な敬語分析の基盤となった。同様に、会計係として貿易と財政に深く関わった経験が、第三巻に見られる通貨や度量衡といった実用的な記述に直結している 1 。つまり、『日本大文典』は、16世紀末から17世紀初頭の日本において、政治・外交・経済の最前線で生きた一人のヨーロッパ人の、実践知の結晶なのである。

第二部 『日本大文典』の解剖:その構造と内容への深訪

第一章 編纂の目的と出版の経緯

『日本大文典』が編纂された第一の目的は、ヨーロッパやインドから新たに来日する宣教師たちが、日本語をより効率的かつ「上品に」習得するための、体系的な手引書を作成することであった 1 。宣教師たちが布教活動において人々の心をつかむには、単に意思を疎通させるだけでなく、教養ある話し方で敬意を払う必要があったからである。

本書は、イエズス会が長崎に設置した印刷所(コレジオ)で出版された、いわゆる「キリシタン版」の代表作の一つである 3 。活版印刷という当時の最先端技術を用いて刊行された事実は、イエズス会が日本語教育といかに戦略的に向き合っていたかを物語っている。前述の通り、現存する原書は極めて少なく、その学術的価値は計り知れない 1 。

第二章 三巻構成とその百科全書的射程

『日本大文典』は、全三巻から構成されており、その内容は単なる文法論に留まらない、百科全書的な広がりを持つ 1 。

-

第一巻(第1丁~82丁):基本文法

この巻では、日本語の骨格が解説される。名詞、代名詞、動詞など10種の品詞への分類、格助詞による名詞の変化(曲用)、時制や法に応じた動詞の活用、そして日本語の社会言語学的特徴の中核をなす敬語法が詳述されている 1。 -

第二巻(第83丁~183丁):応用言語学と修辞法

ここでは、文の構造(構文論)、効果的な表現法(修辞論)、発音、アクセント、さらには詩作の規則にまで言及が及ぶ。特筆すべきは、各地の方言に関する記述が含まれている点であり、当時の言語的多様性を記録した貴重な資料となっている 1。 -

第三巻(第184丁~240丁):文化的・実用的知識

最終巻は、言語学習を超えた文化理解の手引きとなっている。漢字の読み方、公文書や書簡の形式、人名の読み方といった文字文化に加え、日本の暦法、時間の数え方、通貨、度量衡といった、社会生活に不可欠な実用情報が網羅されている 1。

本書の構造を分析する上で興味深いのは、ロドリゲスが直面した知的「格闘」の痕跡である。彼は、マヌエル・アルヴァレスのラテン語文法書などを規範とし、ヨーロッパの言語学の枠組みを日本語に適用しようと試みた 10 。10品詞分類や、動詞における6つの時制の設定などはその表れである。しかし、彼は鋭い観察者でもあった。ヨーロッパの視点から見れば文法的な性や数の区別を欠く日本語を「不完全なもの」と捉えつつも、日本人自身が実際に区別している時制は「過去・現在・未来」の三つであると正確に指摘している 10 。

この点に、本書の真の価値の一つがある。それは、根本的に異なる言語体系を、自身が持つ唯一の分析的枠組み(ラテン文法)に当てはめようと奮闘した、一人の知性の記録であるということだ。それは、ヨーロッパ中心主義的なモデルの限界が、アジアの言語を前にして試された、比較言語学の黎明期を記録するドキュメントなのである。『日本大文典』は、単なる日本語の「記述」ではなく、異文化間の言語分析という行為そのものについての「記録」なのだ。

第三部 『日本大文典』に記録された戦国時代の「ことば」

第一章 音韻とアクセント:失われた音風景を求めて

『日本大文典』が用いるローマ字表記は、後期中世日本語(室町時代末期から安土桃山時代)の音韻を再構築するための極めて重要な手がかりを提供する。その最も有名な例が、ハ行音の記述である。ロドリゲスは、ハ・ヒ・フ・ヘ・ホを「Fa, Fi, Fu, Fe, Fo」と記録しており、これは現代語では失われた両唇摩擦音 [ɸ] で発音されていたことを示している 12 。関連資料である『日葡辞書』の表記、例えば「き」を「qi」、「し」を「xi」、「つ」を「tçu」と記していることからも、当時の発音がいかに現代と異なっていたかが窺える 13 。

また、本書におけるアクセント(音の高低)の体系的な記述は、日本語のアクセント史研究における礎石となっている 1 。主に当時の都(京都・大坂)で話されていた京阪式アクセントが記録されており、400年以上前の音調の基準点を提供してくれる。これにより、言語学者はアクセントパターンの歴史的変遷を追跡することが可能になる。これらの「音の化石」は、我々が文献からだけでは知り得ない、過去の話し言葉の生きた響きを伝えてくれるのである。

第二章 敬語:階級社会の言語的地図

『日本大文典』が戦国時代の社会を理解する上で最も重要な貢献を果たした分野を一つ挙げるとすれば、それは敬語体系(敬語法)の精緻な分析であろう。ロドリゲスは、話し手、聞き手、そして話題になっている人物の間の相対的な社会的地位に基づき、言葉遣いがいかに複雑に変化するかを、驚くべき詳細さで記録した 2 。彼は、尊敬語、謙譲語、丁寧語の区別、語彙の使い分け(例:「いる」→「いらっしゃる」)、特殊な動詞活用などを体系的に記述している 17 。

戦国時代は「下剋上」、すなわち下の者が上の者を実力で打ち負かすことが常態化した、社会秩序が流動的な時代であった。このような不安定な社会環境において、言葉遣い、特に敬語の適切な使用は、自らの地位を保ち、時には命を守るための極めて重要な処世術であったと考えられる。言語的な過ちは、単なる無礼に留まらず、不服従や反逆の意図ありと見なされ、致命的な結果を招きかねなかった。

ロドリゲスが敬語にこれほどの紙幅を割いているという事実自体が、当時の日常生活における敬語の重要性を物語っている。彼が記録したのは、言語学的な珍奇さではなく、社会を律する根源的なメカニズムであった。複雑な敬語体系は、現実の権力関係が激しく変動する中で、常に「理想的」な社会階層を言語的に再確認し、強化する役割を果たしていた。それは、社会的な混沌に対する言語的な平衡装置として機能していたのである。『日本大文典』は、この激動の時代に、人々が言語を用いていかに社会的地位を交渉し、確立しようとしていたかを我々に教えてくれる。

以下の表は、『日本大文典』に記された原則に基づき、戦国時代後期の具体的な社会的状況における敬語使用を再構成したものである。これにより、抽象的な文法規則が、いかに生々しい社会的文脈と結びついていたかが明らかになる。

表1:戦国時代後期における敬語使用の再構成マトリクス

|

話し手 |

聞き手/話題の人物:将軍・関白 |

聞き手/話題の人物:自らの主君(大名) |

聞き手/話題の人物:同格の武士 |

聞き手/話題の人物:配下・目下の者 |

|

大名 |

(将軍が) 御座ある (gozaaru) (私が) 拝謁仕る (haietsu tsukamatsuru) |

(主君が) なさる (nasaru) (私が) 申す (mōsu) |

(其方が) 参る (mairu) (私が) 申す (mōsu) |

(其方が) 来る (kuru) (私が) 言う (iu) |

|

上級武士 |

(将軍が) 御座ある (gozaaru) (私が) 御目見え申す (omemie mōsu) |

(主君が) いらっしゃる (irassharu) (私が) 申す・存ずる (mōsu, zonzuru) |

(貴殿が) なさる (nasaru) (拙者が) 致す (itasu) |

(其方が) 来る (kuru) (私が) 言う (iu) |

|

豪商 |

(上様が) おわします (owashimasu) (手前が) お目にかかる (ome ni kakaru) |

(旦那様が) なさいます (nasaimasu) (手前が) 申し上げる (mōshiageru) |

(旦那が) なさる (nasaru) (私が) 致します (itashimasu) |

(お前が) 来る (kuru) (わしが) 言う (iu) |

|

農民 |

(天子様が) おわします (owashimasu) (わしが) 拝む (ogamu) |

(お殿様が) なさる (nasaru) (わしが) 申す (mōsu) |

(旦那様が) 来る (kuru) (おらが) 言う (iu) |

(おめえが) 来る (kuru) (おらが) 言う (iu) |

注:この表は『日本大文典』の記述と敬語法の一般的知識 17 、および当時の身分制度 18 に基づく再構成であり、実際の会話例を想定したものである。

第三章 方言:統一へと向かう国家の言語的多様性

『日本大文典』は、主として当時の標準語と見なされていた畿内(京都・大坂)の言葉を記述しているが、同時に、地方方言に関する貴重な記録も残している 1 。特に注目すべきは、関東(坂東)方言に関する記述である。

ロドリゲスは、関東方言の顕著な特徴として、以下の点を挙げている 1 。

- 未来を表すのに「べい」(例:参り申すべい)を用いる。

- 打ち消しに「ぬ」の代わりに「ない」(例:上げない)を用いる。

- 形容詞の連用形に「良く」のように「く」を用いる(畿内の「良う」に対して)。

- 方向を示す助詞に「へ」の代わりに「さ」を用いる(例:都さ上る)。

これらの記述がなされたのは、関ヶ原の戦い(1600年)が終わり、徳川家康が江戸に幕府を開いた(1603年)直後のことである。長年、権力者と渡り合ってきたロドリゲスが、新たな政治の中心地となった関東の言葉に特別な注意を払ったのは、偶然ではないだろう。彼の鋭い政治感覚は、この東国の地が持つ将来の重要性を察知していたのかもしれない。彼の関東方言に関する記録は、やがて江戸の言葉が近代標準語の基礎となっていくという、未来の言語地図の萌芽を捉えた、先見性のある観察であったと評価することができる。

第四部 歴史的・言語学的意義の再評価

第一章 同時代のイエズス会文献との比較研究

『日本大文典』の歴史的価値を正しく理解するためには、同時代に編纂された他のイエズス会文献との比較が不可欠である。

まず、1603年に同じく長崎で刊行された『日葡辞書』( Vocabulario da Lingoa de Iapam )との関係である。この二書は、日本語を体系的に解明するという、一つの壮大なプロジェクトの両輪と見なすことができる 13 。『日葡辞書』が膨大な語彙、すなわち言葉の「部品(what)」を提供するのに対し、『日本大文典』はそれらの部品を組み立てるための文法、すなわち「設計図(how)」を提供する。ロドリゲスが両方の編纂に深く関わっていたとされることからも、この二つが密接に連携した成果物であったことがわかる 13 。

次に、ロドリゲス自身が後年、1620年にマカオで刊行した『日本小文典』( Arte Breue da Lingoa Iapoa )との比較である。『大文典』が浩瀚な研究書であるのに対し、『小文典』はその要約版という位置づけだが、単なる縮小ではない 3 。『小文典』には、『大文典』には少なかった同時代の中国語の発音に関する言及が増えている 10 。

この変化は、ロドリゲス自身の知的遍歴を反映している。彼は1610年に日本を追放され、マカオで後半生を送った 7 。国際的な交易都市マカオで、彼は中国語への造詣を深めた。また、『小文典』の読者として想定されたのは、マカオ在住で中国語にある程度通じているイエズス会士たちであった。したがって、『大文典』から『小文典』への変化は、著者の環境、知的関心、そして想定読者の変化を映し出す鏡であり、彼の個人的な旅路を物語っているのである。

第二章 後世への影響と現代的価値

『日本大文典』が、今日我々が利用できる形でその価値を発揮しているのは、ひとえに国語学者・土井忠生氏の功績に負うところが大きい。彼が1955年に完成させた日本語への全訳は、この貴重な資料を日本の研究者たちに解放し、歴史言語学や国語史研究を飛躍的に前進させる扉を開いた 2 。その後、多くの研究者が土井氏の業績を礎として、さらに研究を発展させてきた 10 。

本報告で詳述してきたように、『日本大文典』は言語学の領域を遥かに超える価値を持つ。それは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての社会、文化、さらには経済史を研究するための、不可欠な一次史料である。外部からの視点でありながら、内部の事情に深く精通した者によって書かれたという、そのユニークな立ち位置は、他のいかなる国内史料にも見られない、独自の光を歴史に投げかける。

結論:『日本大文典』が未来に語りかけるもの

本報告は、ジョアン・ロドリゲス著『日本大文典』が、単なる日本語文法書ではなく、戦国という時代の社会と文化を映し出す「鏡」であることを明らかにしてきた。権力者の傍らで生きた著者自身の特異な経験が、敬語や商業情報といった実践的な記述に結実したこと。ラテン文法の枠組みで日本語を捉えようとした知的格闘の跡が、異文化理解の普遍的な課題を示していること。そして、記録された音韻、敬語、方言が、失われた時代の生きた姿を現代に伝えていること。これらすべてが、本書の比類なき価値を構成している。

一人の宣教師が、異国の地で成し遂げたこの驚異的な知的業績は、彼の meticulous な観察眼、鋭い分析力、そして自文化とは全く異なる文化への深い共感の証である。

最終的に、『日本大文典』は、歴史的・言語学的な遺物であるに留まらない。それは、文化の壁を越えようとする人間の知的営為そのものに対する、時代を超えた記念碑である。言語が、いかにして世界と世界を繋ぐ架け橋となりうるか。その力を、本書は400年以上の時を経て、静かに、しかし力強く我々に語りかけている。

引用文献

- 「日本大文典(ニホンダイブンテン)」の意味や使い方 わかりやすく ... https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E6%96%87%E5%85%B8

- 日本大文典 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E6%96%87%E5%85%B8

- 日本大文典(ニホンダイブンテン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E6%96%87%E5%85%B8-592807

- Western Influence on Our Linguistic - Study in the Meiji Era - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/230543889.pdf

- アンティークアナスタシア 神戸北野町 キリスト教に関するレファレンス référence sur différents saints, saintes et anges 日本二十六聖人 日本26聖人 https://antiquesanastasia.com/religion/references/other_saints/los_26_martires_de_japon/general_info.html

- ジョアン・ロドリゲス – 通訳者 - ポルトガルについて https://aboutportugal.portugaltrade.co.jp/?p=755

- ジョアン・ロドリゲス - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%B2%E3%82%B9

- ジョアン·ロドリゲスの語る日本の歴史 http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30017/1680

- Arte da Lingoa de Iapam - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Arte_da_Lingoa_de_Iapam

- The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/73324/gb_110_052.pdf

- 日本大文典(にほんだいぶんてん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ni/entry/036015/

- ハ行子音の変遷概要 - だいにっぽんメモ - はてなブログ https://lmemo.hatenablog.com/entry/2021/12/16/212204

- Nippo Jisho - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Nippo_Jisho

- 「音調単位」と「文節」―西南部九州二型アクセントからの提言― https://www.nihongo-bunpo.org/images/S-2_P264-271.pdf

- アクセント史の資料 | 日本国語大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/nikkoku/material04_stress.html

- Japanese language - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language

- 日本語における敬語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%95%AC%E8%AA%9E

- 『平家物語』の敬語、「侍り」と「候ふ」について - :: The Korean Journal of Japanology :: http://journal.kaja.or.kr/journal/article.php?code=57389&vol=102

- "Vocabulario de [Lengua] Iapon...", 1630. Translated From a Portuguese Jesuit Print (Rodrigues), It Is the Oldest Spanish-Japanese Dictionary. It Was Published in Manila's Sto. Tomas Uni. by Two Tagalog Printers: Tomas Pinpin and Iacinto Magaurlua ("Jacinto Magarulao"). (Via Nat - Reddit https://www.reddit.com/r/FilipinoHistory/comments/1bfu7ma/vocabulario_de_lengua_iapon_1630_translated_from/

- Discoveries, missions and interlinguistic meetings of the Portuguese language in the East | Moenia - rev{USC} https://revistas.usc.gal/index.php/moenia/article/view/8016/12101

- DA06767.pdf https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/32344/files/DA06767.pdf