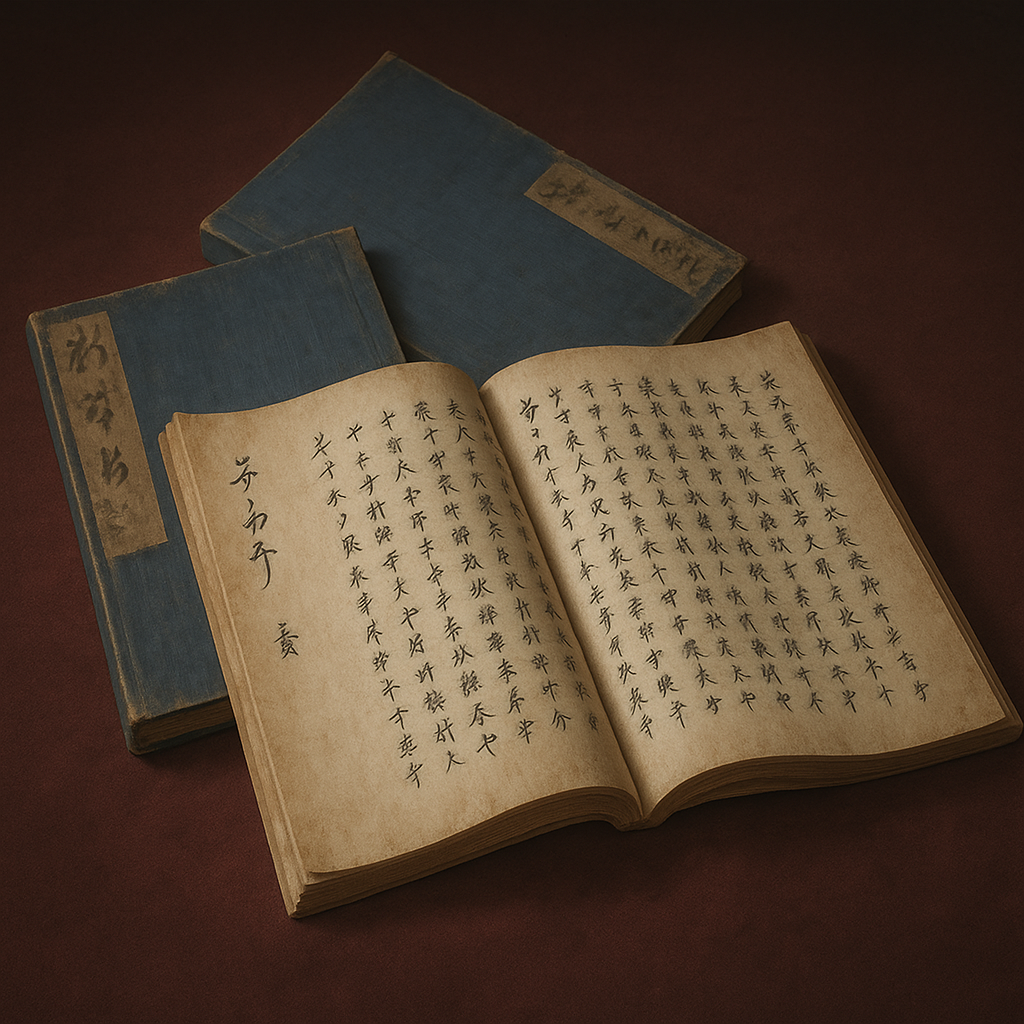

朗詠集

『和漢朗詠集』は平安の詩歌集だが、戦国武将の戦略的教養として活用された。和漢融合の美意識と無常観が武士の精神を形成。外交や処世術の武器となり、細川幽斎の運命を左右した事例も。

戦国の世と『和漢朗詠集』:武士の教養と生存戦略

序章:戦国の世に響く平安の調べ

下剋上が常態と化した戦国の世にあって、なぜ平安王朝の優雅な詩歌集が、武将たちの必読書とされたのか。本報告書は、この一見矛盾に満ちた問いを探求するものである。「戦国時代の上級武士は、元服が近くなると四書五経や兵法書とともに『和漢朗詠集』を読んだ」という認識は、事実の一端を捉えているに過ぎない。本書が武士社会に与えた影響は、単なる詩歌の教養や風流の嗜みの範疇を遥かに超え、彼らの統治理念、外交戦略、そして死生観にまで深く浸透していた。

本報告は、まず『和漢朗詠集』そのものの本質、すなわち成立の背景、構成、そして根底に流れる美意識を解き明かすことから始める。次いで、時代を戦国に移し、武士たちがなぜ古典教養を渇望したのか、その社会的・文化的背景を構築する。そして最終的に、この二つを交差させ、『和漢朗詠集』が戦国武士によっていかに受容され、読み替えられ、そして実践の場で活用されたのか、その具体的な様相を多角的に論証する。平安の宮廷で生まれた詞華集が、いかにして戦国の武士の精神を形作る戦略的教養へと変容を遂げたのか。その軌跡を追うことで、武力のみでは統治し得ない時代のリーダーにとって、古典教養が持つ普遍的な価値を浮き彫りにすることを目的とする。

第一部:『和漢朗詠集』の世界 ― 成立と本質

戦国時代における受容を論じる前提として、まず『和漢朗詠集』が本来どのような書物であったかを正確に理解する必要がある。本章では、その成立背景、構成、そして根底に流れる美意識を徹底的に解明する。

第一章:藤原公任が編んだ「声」の詞華集

編者と時代背景

『和漢朗詠集』は、平安時代中期の公卿であり、当代随一の文化人であった藤原公任(ふじわらのきんとう、966-1041)によって編纂された詩歌集である 1 。公任は和歌、漢詩、管弦のいずれにも卓越した才能を持ち、その博識と審美眼は広く知られていた 3 。

彼が生きた11世紀初頭の宮廷社会では、詩歌を声に出して美しく詠み上げる「朗詠」が、文化的教養の極みとして大流行していた 5 。宴席や儀式の場で、その場にふさわしい漢詩や和歌の名句を当意即妙に口ずさむことは、個人の評価を決定づける重要な技能であった 6 。『源氏物語』や『枕草子』といった同時代の文学作品にも、登場人物が自らの心情を詩歌の吟誦に託す場面が頻繁に描かれていることからも、朗詠が貴族社会に深く根差した文化であったことが窺える 1 。『和漢朗詠集』は、まさにこの「声」の文化の隆盛を背景に、朗詠するための手本、すなわち声に出して詠むことを前提としたテキストとして誕生したのである 2 。

編纂の動機

本書の成立は、長和2年(1013年)頃と推定されている 1 。その編纂動機については、公任が時の最高権力者であった藤原道長の娘・威子(いし)が後一条天皇に入内する際に、祝いとして贈られた屏風に記すための詩歌を選んだことが発端となり、後に自身の娘が関白・藤原教通(のりみち)に嫁ぐ際の引出物として、改めて一冊の書物に仕立てたという説が有力である 4 。

この成立経緯は、本書が元来、国家的な文化事業としてではなく、極めて高貴な私的空間における祝祭性を帯びた贈答品であったことを示している。それは、単なる詩歌のコレクションではなく、婚姻という一族の繁栄をかけた重要な儀式を彩るための、選び抜かれた「言祝ぎ(ことほぎ)」の言葉を集めたものであった。この出自こそが、『和漢朗詠集』に格別の権威と価値を与え、後世にまで珍重される一因となった。

第二章:構造と内容 ― 和漢の美の巧みな融合

構成

『和漢朗詠集』は上下二巻から成り、その構成は日本初の勅撰和歌集である『古今和歌集』に倣っている 1 。上巻は「春」「夏」「秋」「冬」の四季部で構成され、季節の移ろいに沿って部立てがなされている。下巻は「雑(ぞう)」部とされ、風、雲、松、酒、恋、仏事といった多様な主題が並ぶ 1 。収録作品は、漢詩文の秀句が約588句、和歌が約216首(諸説あり)、合計で約800首に及ぶ 1 。

この構成は、単なる分類以上の意味を持つ。自然の循環(四季)から人間の営み(雑)へと展開する流れは、世界のあらゆる事象を詩歌によって捉えようとする壮大な世界観を提示している。特に、漢詩と和歌という異なる言語・文化圏の作品を、一つの主題のもとに並置する手法は、画期的であった 12 。

選ばれた詩歌

収録された詩歌には、編者・公任の明確な「好み」と、当時の貴族社会の美意識が色濃く反映されている。

漢詩においては、唐の詩人・白居易(白楽天)の作品が135句以上と、群を抜いて多く採録されている 10 。白居易の詩は、平明な言葉で深い情趣を表現する作風が、日本の貴族社会で絶大な人気を博していた。次いで、菅原文時や菅原道真といった、日本の優れた漢詩人の作品が続く 2 。一方で、中国詩史の巨星である李白や杜甫の作品は、それぞれ1句ずつしか採用されていない 1 。これは、雄大で難解な作風よりも、朗詠に適した優美で叙情的な詩句が重視された結果であり、当時の受容のあり方を如実に示している。

和歌においては、『古今和歌集』の代表的歌人である紀貫之の作品が最も多く、次いで凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、柿本人麻呂、中務(なかつかさ)といった歌人たちの作が選ばれている 2 。これらは主に『古今和歌集』『後撰和歌集』『拾遺和歌集』の三代集から採られており、確立された王朝和歌の美学を規範としていることがわかる 13 。

編集思想

『和漢朗詠集』の真価は、その卓越した編集思想にある。公任は、和歌と漢詩をただ無秩序に並べたわけではない。例えば「梅」という題のもとには、まず中国の漢詩の句を置き、次に日本の漢詩人の句、そして最後に和歌を配置するといったように、一つの主題を多角的に照らし出す構成をとっている 12 。

さらに、漢詩は長大な原作の全文を載せるのではなく、朗詠した際に最も美しく響く二句(聯)だけを巧みに切り出している 14 。この「ピックアップ」や「カットアップ」とも呼べる手法は、元の文脈から詩句を解放し、新たな鑑賞の対象として提示する、極めて創造的な行為であった。これは、中国文化を絶対的な手本として模倣する段階を終え、和(日本)と漢(中国)の文化を対等な素材として自在に組み合わせ、日本独自の美の世界を構築しようとする、国風文化爛熟期の自信の現れと言える 12 。『和漢朗詠集』は、和漢文化の「対決」から「融合」へと向かう、時代の転換点を象徴する文化事業だったのである。

第三章:根底に流れる美意識 ― 「みやび」から「無常」へ

王朝の美学「みやび」と総合芸術性

『和漢朗詠集』全体を貫流しているのは、平安貴族の洗練された美意識である「みやび」の世界である。しかし、その美は、詩歌の内容だけに留まるものではない。本書は、声に出して詠まれる「音声」、名筆家によって書写される「書」、そして亀甲や雲鶴などの文様が刷り込まれた豪華な「料紙」という三つの要素が一体となった「総合芸術パッケージ」として享受されていた 15 。

特に、藤原行成の筆と伝えられる「粘葉本(でっちょうぼん)和漢朗詠集」は、その典雅で緊張感のある書風と、中国製の美しい料紙が見事に調和し、書道史上の至宝とされている 15 。このように、テクストの内容を読むだけでなく、声に出して聴き、美しい書を見て、豪華な料紙に触れるという多感覚的な体験こそが、『和漢朗詠集』の享受の本来の姿であった。この物理的な存在そのものが持つ芸術性と権威性が、後世の武士たちが本書を渇望した一因とも考えられる。

仏教的無常観の投影

しかしながら、『和漢朗詠集』は単に華麗で優美なだけの詞華集ではない。その構成の妙は、下巻の末尾に集約されている。祝祭的な詩歌で満たされたこの書物は、「恋」「無常」「白」という、人間の存在の根源を問う項目で締め括られるのである 14 。

特に「無常」の部には、仏教思想に根差した詩句が選ばれている。その代表が、「朝(あした)には紅顔(こうがん)ありて世路(せろ)に誇れども、暮(ゆうべ)には白骨(はっこつ)となりて郊原(こうげん)に朽ちぬ」(朝は血色の良い若者が意気揚々と道を歩いていても、夕べには白骨となって野辺に朽ち果てている)という句である 7 。栄華と衰亡、生と死の対比は、華やかな宮廷生活の底流にあった、避けがたい人の世の儚さへの深い洞察を示している。

「白」の解釈

そして、全巻の最後を飾る項目が「白」であることは、極めて示唆に富む 14 。この「白」が何を意味するのかについては、古来より様々な解釈がなされてきた。全てが無に帰す「滅」の象徴とする説、仏教における「空」の概念や西方浄土思想を反映しているとする説、あるいは、無常の先にある再生や新たな始まりを示唆しているという説などである 16 。

婚礼の贈答品として編まれながら、最終的に存在の根源的な問いへと至るこの構成は、編者・公任の深い思索と、平安貴族の精神が持つ両義性、すなわち現世の美を謳歌しながらも常に死と無常を意識していた二重性を物語っている。この深遠な精神性こそが、『和漢朗詠集』を単なる名句集から、時代を超えて読み解かれるべき古典へと昇華させた要因であった。

第二部:戦国武士と教養 ― 文武両道の探求

時代は平安から数百年を経た戦国の世に移る。なぜ、力こそが全てとされた下剋上の時代に、武士たちは『和漢朗詠集』のような古典教養を必要としたのか。本章では、その社会的・文化的背景を明らかにし、武士の教育システムと彼らが置かれた特殊な文化的環境を分析する。

第一章:なぜ武士は学んだのか ― 統治と生存の必須科目

武士の教育と師としての僧侶

戦国時代の武士にとって、「文武両道」は理想であると同時に、現実的な要求であった。特に大名の子弟は、武芸の鍛錬と並行して、高度な教養を身につけることが求められた。当時、公的な教育機関は存在せず、その役割を担ったのが寺院であった 17 。

武家の子息は、5歳から7歳頃になると近隣の寺院に預けられ、知識階級であった僧侶を師として、読み書きから学問の手ほどきを受けた 18 。寺院は宗教施設であると同時に、漢籍や古典籍を所蔵する図書館であり、当代随一の教育機関でもあった。上杉謙信が林泉寺で、伊達政宗が資福寺で学んだように、多くの名将が幼少期に寺院で教育を受けており、その思想形成に仏教哲学が大きな影響を与えたことは想像に難くない 19 。

家訓に見る教養観

武士が教養をいかに重視していたかは、彼らが子孫のために遺した「家訓」からも明らかである。例えば、出雲の国人領主であった多胡辰敬(たごときたか)はその家訓の第一条に「手習学文」を掲げ、学問のない人間は道理が分からず獣に劣るとまで断じている 20 。また、戦国大名の魁として知られる北条早雲が定めたとされる「北条早雲廿一箇条」には、和歌の嗜みがない武士は品格に欠けると記されており、教養が武士としての人間的評価に直結していたことがわかる 23 。これらの家訓は、教養が単なる飾りや趣味ではなく、一族を率いるリーダーにとって不可欠な資質、すなわち必須科目と見なされていたことを雄弁に物語っている 24 。

実利としての教養と「投資」としての価値

武士にとっての教養は、極めて実利的な意味合いを持っていた。それは、領国を治めるための法知識や算術、家臣や民の人心を掌握するための人間学、そして他国との外交交渉を有利に進めるためのコミュニケーション術であった 20 。特に、和歌や連歌、茶の湯の会は、単なる遊興の場ではなく、大名間の情報交換や政治的駆け引きが行われる重要な社交の舞台であった 23 。こうした場で、『源氏物語』や『古今和歌集』、そして『和漢朗詠集』に収録された詩歌を当意即妙に引用し、気の利いた応答ができるか否かは、その武将の評価を左右し、ひいては一族の存亡にも影響を及ぼしかねない重要事だったのである。

このように、戦国武士の文化学習は、公家への単なる「憧れ」という側面以上に、自らの権力を正統化し、競争相手に差をつけ、家を存続させるための戦略的な「自己投資」であった。文化は、刀や兵糧と同じく、戦国の世を生き抜くための極めて重要なリソースだったのである。

【表1:戦国武将の標準的教科書一覧】

戦国武士の教育における『和漢朗詠集』の位置づけを明確にするため、当時の標準的な教科書を以下に示す。

|

分類 |

書名 |

主な目的・役割 |

|

|

識字・実用 |

『庭訓往来』など |

読み書きの習得、手紙の書式、社会常識の学習 23 |

|

|

日本古典 |

『平家物語』『太平記』 |

合戦の事例研究、武士の行動哲学の学習 18 |

|

|

|

『古今和歌集』『源氏物語』 |

和歌・連歌の創作、教養の基礎 17 |

|

|

|

『和漢朗詠集』 |

詩歌の教養、名句の引用、朗詠の実践 18 |

|

|

漢籍(中国古典) |

四書五経(『論語』『孟子』等) |

統治者としての倫理観・人間学の修得 18 |

|

|

兵法書 |

『孫子』『六韜』など |

戦術・戦略、リーダーシップ論の学習 18 |

この一覧が示すように、『和漢朗詠集』は、基礎的な読み書き(『庭訓往来』)と、より高度な統治論(四書五経)や軍事論(『孫子』)との間に位置し、文化的洗練と実践的応用とを結びつける重要な役割を担っていた。漢詩と和歌を同時に学ぶことで、武士たちは大陸の普遍的な思想と日本の伝統的な感性の双方を吸収し、自らの血肉としていったのである。

第二章:文化の伝播と武家社会の変容

応仁の乱がもたらした文化的インパクト

室町時代中期に勃発した応仁の乱(1467-1477)は、日本の文化地図を大きく塗り替える契機となった。十年以上にわたる戦乱で都・京都は焦土と化し、それまで朝廷や幕府の庇護のもとにあった多くの公家や文化人が、経済的基盤である荘園からの収入を断たれて困窮した 30 。彼らは戦乱を逃れ、また新たな庇護者を求めて、地方の有力な守護大名を頼って次々と下向していったのである 30 。

地方への文化移植と武家の「ブランド戦略」

地方の大名たちは、中央の洗練された文化に強い憧れを抱いており、これらの文化人を積極的に迎え入れた 30 。公家たちは、和歌や連歌、蹴鞠、有職故実(朝廷の儀式や作法)などを教えることで生計を立て、その知識と権威を地方の武家社会に移植していった 30 。

この現象は、単なる文化の地方普及に留まらなかった。今川氏や伊達氏のように、文化的に高い評価を得ていた大名家は、優れた教育係を招聘し、子弟に高度な教育を施すことで、自家の権威を高めた 33 。これは、「我が家は単なる武力だけの存在ではなく、高い文化と正統な統治能力を持つ支配者である」という強力なメッセージを内外に発信する「ブランド戦略」でもあった。文化的レベルの高さは、他家との外交交渉や有力な人材を登用する際に有利に働く、重要な無形資産となったのである。

武家文化の形成

武士たちは、公家文化をただ一方的に受容したわけではない。彼らは、公家の持つ優美な伝統に、禅宗に由来する簡素で精神的な価値観や、武家らしい力強さを融合させ、独自の文化を創造していった 32 。足利義満の時代の北山文化や、義政の時代の東山文化は、公家、武家、禅僧らの文化が混じり合って生まれたその代表例である 35 。『和漢朗詠集』に代表される古典教養もまた、この大きな潮流の中で、武士の質実剛健な価値観や、より実践的な要求に合わせて受容され、その解釈を変容させていったと考えられる。

第三部:戦国時代における『朗詠集』の受容と実践

本報告書の核心として、第一部で解明した『朗詠集』の本質と、第二部で構築した戦国時代の文化的背景を交差させる。武士たちが具体的にどのようにこの書物を読み、解釈し、そして自らの生存と統治のために活用したのかを、豊富な事例を交えて徹底的に論じる。

第一章:教養書としての『朗詠集』

学習テキストとしての役割

戦国武士の子弟教育において、『和漢朗詠集』は重要な学習テキストとして位置づけられていた。寺院での教育カリキュラムの一例として、1年目に『庭訓往来』などの基礎を学び、2年目には『論語』などの漢籍と並んで『和漢朗詠集』を、3年目以降に『万葉集』や『源氏物語』へと進むという段階的な学習が想定されていた 22 。漢詩と和歌が巧みに併載されている本書は、漢学と国学の双方の素養を同時に、かつ効率的に養う上で、極めて優れた教材であった。詩句を暗誦し、その意味を理解することは、語彙を豊かにし、上品な言葉遣いを身につける上で推奨された 37 。

書の手本としての活用

『和漢朗詠集』は、その内容だけでなく、古来より書道の手本としても極めて珍重されてきた 1 。平安時代の藤原行成に始まり、歴代の名筆家がこぞって『朗詠集』を書写しており、それらは後世の習字の手本となった。国書データベースには、室町時代や戦国時代(元亀、天正、永禄年間など)に書写された『朗詠集』の写本が数多く現存しており、武家社会においてもその需要が高かったことが窺える 7 。武士たちは、これらの名筆を書き写すことを通じて、文字の形だけでなく、その背後にある精神性や美意識をも学んだのである。

引用の源泉としての実践

身につけた『朗詠集』の知識は、様々な社交の場で実践的に活用された。千利休によって大成された茶の湯の世界では、茶席のテーマを象徴するものとして床の間に掛物が掛けられるが、その多くは禅語や古典の詩歌である 39 。『和漢朗詠集』に詠まれた季節感あふれる詩句や、無常を説く句は、茶席の趣向に合わせて引用されたであろう。

また、武将間の手紙のやり取りや、連歌会のような文化的サロンにおいて、『朗詠集』の一節を当意即妙に引用することは、自らの教養の深さをさりげなく誇示し、相手への敬意や自らの心情を婉曲に伝えるための洗練されたコミュニケーション手段であった 40 。言葉を尽くさずとも、共有された古典の一句によって心を通わせる。これこそが、武士たちが目指した教養人の姿であった。

第二章:外交と処世の武器としての詩歌

戦国武士にとって詩歌、特に和歌は、単なる風流な趣味ではなかった。それは、一族の存亡をかけた極めて政治的かつ実用的な「武器」であった 27 。

和歌は、主君への忠誠を誓い、あるいは家臣との結束を確認するためのメディアとして機能した。また、敵対する大名との交渉の場では、武力による威嚇だけでなく、文化的な素養を示すことで相手の敬意を勝ち取り、交渉を有利に進めるための潤滑油となった 27 。さらに、戦勝祈願や感謝の奉納として神仏に和歌を捧げることは、自らの支配の正当性を神威によって担保する行為でもあった 27 。

こうした政治的・外交的な場面で、独創的な和歌を即興で詠み、あるいは相手の歌に適切な返歌をする能力が求められた。その際、『和漢朗詠集』に収録された800首以上の珠玉の詩句は、インスピレーションの源泉として、また表現の引き出しとして、計り知れない価値を持った。四季折々の自然の景物、人の情の機微、祝賀、哀悼、恋心、そして無常観。あらゆる状況に応用可能な名句のストックは、武士たちが複雑な人間関係と厳しい現実を乗り越えていくための、知的な武器庫だったのである。

第三章:体現者たち ― 戦国大名に見る『朗詠集』の精神

『和漢朗詠集』が育んだ教養と精神性は、戦国時代の指導者たちの中に具体的に体現されている。ここでは三人の武将を事例として取り上げ、その受容の実態を考察する。

事例研究1:今川氏 ― 「海道一の弓取り」の文化的先進性

「海道一の弓取り」と称された今川義元は、後世、「公家かぶれ」と揶揄されることもあるが、それは彼の文化的先進性の裏返しであった 43 。義元は幼少期に臨済寺に入り、名僧であり軍師でもあった太原雪斎(たいげんせっさい)から、禅の思想と共に高度な学問の手ほどきを受けた 33 。今川家は足利将軍家の分家という名門であり、代々京の公家文化との交流が深く、和歌や蹴鞠といった教養が重んじられる家風があった 44 。

その高い知的水準は、父・氏親が制定し義元が追加した分国法『今川仮名目録』に如実に現れている 33 。この法典は、喧嘩両成敗の規定や家臣団の統制、経済政策など、合理的かつ体系的な内容を持ち、戦国時代の分国法の白眉とされる 48 。武力だけでなく、法と文化による領国経営を目指した今川氏の姿勢は、まさに『和漢朗詠集』に代表される古典教養を統治の基盤として活用した先進的な事例であり、その影響は人質時代の徳川家康にも及んだとされる 33 。

事例研究2:伊達政宗 ― 師・虎哉宗乙の漢学と自作詩歌に見る『朗詠集』のこだま

奥州の覇者・伊達政宗もまた、武勇と並び称されるべき当代一流の文化人であった。彼は幼少期、禅僧・虎哉宗乙(こさいそういつ)から厳しい教育を受け、その学識の基礎を築いた 34 。政宗が白居易の長大な叙事詩「長恨歌」を全文暗唱できたという逸話は、彼の漢詩文に対する深い造詣を物語っている 52 。白居易は『和漢朗詠集』の中心的な詩人であり、政宗の教養の根幹に、朗詠集的な和漢の素養があったことは想像に難くない。

政宗は生涯にわたり多くの漢詩や和歌を創作しており、その作風は奇抜さよりも、伝統と古典を踏まえた格調高いものであった 53 。晩年に詠んだとされる漢詩「馬上少年過、世平白髪多、残躯天所赦、不楽是如何」(若き日は馬上で過ぎ、世は泰平となり白髪が増えた。天が赦してくれたこの余生、楽しまないでどうするというのか)には、戦いの日々を越えた者の達観した心境が示されている 55 。彼の文化政策もまた、桃山文化の豪華絢爛さと伝統的な水墨画の世界を共存させるなど、まさに『和漢朗詠集』が示した「和漢融合」の精神を、大名のスケールで体現するものであった 53 。

事例研究3:細川幽斎 ― 『古今伝授』という文化資本が運命を左右した田辺城の戦い

戦国武将・細川幽斎(藤孝)の生涯は、文化資本が軍事力を凌駕しうることを示す、最も劇的な実例である。幽斎は、足利義昭、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕え、激動の時代を生き抜いた武将であると同時に、『古今和歌集』の解釈の秘伝である「古今伝授(こきんでんじゅ)」を二条家の当主から受け継いだ、当代最高の文化人であった 58 。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いの前哨戦として、幽斎がわずか500の兵で籠る丹後・田辺城は、石田三成方の1万5千の大軍に包囲された 59 。落城は時間の問題であったが、この事態を憂慮したのは敵方ではなく、朝廷であった。「このままでは和歌の道統、すなわち古今伝授が断絶してしまう」。そう危惧した後陽成天皇は、勅命を発して両軍に講和を命じたのである 58 。これにより幽斎は命を救われ、また西軍の大軍が田辺城に釘付けにされたことは、関ヶ原の本戦の結果にも少なからず影響を与えたと言われる。

この逸話は、戦国時代が単なる武力闘争の時代ではなく、文化的な権威や正統性をめぐる「もう一つの戦国時代」でもあったことを象徴している。『朗詠集』を含む古典の深い知識は、単なる嗜みや教養ではなく、時に一人の武将、ひいては一つの家の運命さえも左右する、究極の「生存戦略」となり得たのである。

第四章:武士の心と「もののあはれ」

美意識の変容 ― 平安の「情趣」から戦国の「無常観」へ

『和漢朗詠集』の根底に流れる美意識の一つに「もののあはれ」がある。これは、平安貴族が自然の移ろいや人生の機微に触れた際に感じる、しみじみとした情趣を指す言葉である 61 。後の国学者・本居宣長は、この「あはれ」を単なる悲哀ではなく、喜び、おかしみ、楽しさ、恋しさなど、心が深く動かされること全般を指す、日本固有の豊かな感受性の発露であると定義した 63 。

では、常に死と隣り合わせに生きた戦国の武士たちは、この繊細な美意識をどのように受け止めたのだろうか。彼らは、平安貴族が感じたであろう優雅な「もののあはれ」を、より切実で実存的な「無常観」として捉え直した可能性が高い。

例えば、『和漢朗詠集』に収録された白居易の「落花、声無くして枝を辞し、流水、情無くして池に入る」という有名な一句。友人の死を悼んだ詩の一部であり、本来は人生の無常と哀惜の情が込められている 65 。平安の読者がこの句に風雅な晩春の情景と哀愁を見出したであろう一方、戦国の武士は、音もなく散りゆく花に、戦場で儚く命を落とす自らの運命や、昨日まで栄華を誇った主家があっけなく滅びゆく様を重ね合わせたかもしれない。武田信玄が詠んだ「満つればやがて欠く月の十六夜ふ空や人の世の中」という歌のように、自然の移ろいは、彼らにとって自らの栄枯盛衰を映し出す鏡であった 42 。武士による『朗詠集』の受容とは、元の文脈を尊重しつつも、自らの過酷な現実を投影して意味を再生産する、「解釈の創造的転用」だったのである。

「剣魂歌心」という理想像

武士道において理想とされた姿の一つに、「剣魂歌心(けんこんかこころ)」という言葉がある。これは、強靭な武士の魂(剣魂)と、和歌を詠むような豊かな感受性(歌心)を併せ持つことの重要性を説いたものである 66 。

質実剛健であるだけでは、人の上に立つ者として不十分である。人の心の機微を理解し、自然の美しさに感動し、時には敵将の教養の高さに感じ入って追撃を止める(源義家と安倍貞任の逸話)ような、深い「歌心」があってこそ、真の武士(もののふ)たりうる 66 。この「歌心」を涵養するための最高の教科書こそが、古今の名句を集め、自然の美と人の情を凝縮した『和漢朗詠集』であった 67 。それは、猛々しい武士の心を和らげ、人間としての深みを与えるための、精神の砥石だったのである。

結論:時代を超えて継承される教養の価値

平安中期の宮廷で、藤原公任という一人の文化人の手によって編まれた『和漢朗詠集』は、朗詠という音声文化を背景とした、書・料紙・内容が一体の「総合芸術」であった。その本質は、和漢の美を融合させ、優雅な「みやび」の世界から深遠な「無常」の思索へと至る、きわめて洗練された詞華集である。

この平安の至宝は、数百年後の戦国の世において、その役割を大きく変容させる。それは、武士たちが自らの権威を確立し、領国を円滑に統治し、複雑な外交を乗り切り、そして自らの精神性を深めるための、必須の「戦略的教養」となった。武士たちは、本書を教科書として学び、書の手本とし、社交の場での引用の源泉とした。彼らは、そこに詠われた詩句を、単に平安貴族の美意識として享受するのではなく、自らの死生観や栄枯盛衰を重ね合わせ、切実な「無常観」として読み替えた。細川幽斎の事例が示すように、この文化資本は時に軍事力をも凌駕し、その者の運命を決定づけるほどの力を持ったのである。

戦国武士と『和漢朗詠集』の関係は、我々に一つの普遍的な真理を示している。それは、武力や経済力といったハードパワーのみでは、組織や国家を長期にわたって統治することはできず、文化や教養といったソフトパワーがいかに重要であるかということである。言葉の力を知り、美意識を磨き、移ろいゆく世と向き合うための精神的支柱を古典に求める。戦国武士にとっての『和漢朗詠集』とは、まさにそのための書であった。その姿は、混迷の時代を生きる現代のリーダーたちが、歴史や哲学、文学といったリベラルアーツに指針を求める意義と、深く響き合っている。

引用文献

- 和漢朗詠集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%BC%A2%E6%9C%97%E8%A9%A0%E9%9B%86

- 和漢朗詠集(ワカンロウエイシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%92%8C%E6%BC%A2%E6%9C%97%E8%A9%A0%E9%9B%86-153936

- 朗詠谷 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/sa020_frame.html

- 藤原公任 - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/hikarukimihe/fujiwarano-kintou/

- 京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 和漢朗詠集 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00007148/explanation/wakan

- 『和漢朗詠集』 - 古典に親しむ - 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/koten/kokubun1000/1000gu.html

- 和漢朗詠集 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=767

- 和漢朗詠集の排列について - The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/85590/03_06_Momoi.pdf

- 和漢朗詠集 上巻 - e国宝 http://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=null&content_base_id=100392&content_part_id=1&content_pict_id=0

- 和漢朗詠集 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%92%8C%E6%BC%A2%E6%9C%97%E8%A9%A0%E9%9B%86

- その巻末に「扇」が立てられている。 https://www.konan-wu.ac.jp/~nichibun/kokubun/47/tanaka2000.pdf

- 和漢朗詠集 https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/33227/files/KJ00000096327.pdf

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%BC%A2%E6%9C%97%E8%A9%A0%E9%9B%86#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%9F,%E5%8F%A5%E3%82%92%E6%9C%80%E5%A4%9A%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 和漢朗詠集 - 藤原公任撰 - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/0158.html

- 粘葉本和漢朗詠集(伝 藤原行成) | 書道専門店 大阪教材社 https://www.osakakyouzai.com/osaka_kyouzai/?p=621

- 和漢朗詠集』の「無常」部立からみた美学無常と宗教無常 https://u-gakugei.repo.nii.ac.jp/record/27875/files/AA12318691_01_111.pdf

- 武士の生活/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113261/

- 戦国武将の学び/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96783/

- 戦国武将を育てた寺の教育/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69036/

- 日々、是天命ー邨橋智樹のブログ » 戦国時代の教育 http://astokone.jp/tomokiblog/education/1850/

- 伊達政宗、織田信長ら名武将は教養も一流だった|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-051.html

- 武家の息子の教育事情、お寺での生活 - 戦国徒然(麒麟屋絢丸) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054890230802/episodes/16816700426550201917

- 戦国大名が『源氏物語』を読んだのはなぜ? 戦国武将と意外な読書の遍歴 | ダ・ヴィンチWeb https://ddnavi.com/article/d296965/a/

- 家訓(カクン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E8%A8%93-43892

- 「家訓」から見えるこの国の姿 680 - 平凡社 https://www.heibonsha.co.jp/book/b163628.html

- 現代人の古典シリーズ12 武家の家訓 - 徳間書店 https://www.tokuma.jp/smp/book/b503339.html

- 『武士はなぜ歌を詠むか 鎌倉将軍から戦国大名まで』(KADOKAWA ... https://allreviews.jp/review/5300

- 能が武士の芸能になるまで - 能楽協会 https://www.nohgaku.or.jp/journey/media/samurais-art

- 江戸時代、『論語』は必要な教養だった - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/242129

- 文化の地方普及 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%99%AE%E5%8F%8A/

- 2014_2/解法のヒント https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/ronjutu/toudai/kakomon/kaisetu/kaisetu142.html

- 公家ってどんな存在だったの? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1sqLFJE692E

- 今川氏~駿河に君臨した名家 - 静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6725/p009495.html

- 伊達政宗を育てた名僧・虎哉宗乙の人物像 - 横町利郎の岡目八目 https://gbvx257.blog.fc2.com/blog-entry-3539.html

- 武家 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/buke/

- 北山文化 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kitayamabunka/

- 【戦国武将の生活】戦がないとき武将はどう過ごしていたのか?食事や趣味、教養など解説! - 【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト https://sengokubanashi.net/history/samurai_life/

- 和漢朗詠集 - 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100346992

- はじめてさんの茶道レッスン~掛物のコト - WAnocoto -ワノコト https://wanocoto.com/2019/03/24/sado005/

- 著名人が遺した辞世の句/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/historical-last-words/

- 死ぬ前に戦国武将が残した心震える言葉【辞世の句 】をさくっと解説「名言・辞世・和歌シリーズ」 https://m.youtube.com/watch?v=icj3hT8p9ag&pp=ygUfI-aIpuWbveatpuWwhuWQjeiogOOCueOCv-ODs-ODiQ%3D%3D

- 戦国武将の内面を「和歌」で垣間見る|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-092.html

- 今川義元 静岡の武将/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/historian-aichi/imagawa-yoshimoto/

- 文武に秀でた今川一族 ~伝統を守る山西の地~ - 焼津市 https://www.city.yaizu.lg.jp/documents/18514/shizuokaisan_story.pdf

- 嘘か誠か? 戦国の大大名・今川義元のバカ殿エピソードの真実とは - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/197044/

- 名参謀とともに東海をまとめた今川義元の挫折|Biz Clip(ビズクリップ)-読む・知る・活かす https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-022.html

- 今川義元が辿った生涯と人物像に迫る|人質・家康を育て、今川氏最盛期を築いた武将【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1101081

- www.agu.ac.jp https://www.agu.ac.jp/guide/data/syllabus/2020-1/data/2020_1_122032_1001100015_11003G.html

- 今川仮名目録 ~スライド本文・補足説明~ https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/1649/1/4-2.pdf

- 名僧の教え(1)政宗を育てた「へそ曲がり」と「虚心」|Biz Clip(ビズクリップ)-読む・知る・活かす https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-070.html

- 内気な少年を「伊達政宗」に育て上げた男・虎哉宗乙。現代にも役立つ教育論とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/146159/

- 【解説マップ】伊達政宗はどんな人?性格や生涯など図解でわかりやすく - MindMeister(マインドマイスター) https://mindmeister.jp/posts/datemasamune

- 【WEB連載】再録「政宗が目指したもの~450年目の再検証~」最終回 「伊達文化」の実像 | ARTICLES | Kappo(仙台闊歩) https://kappo.machico.mu/articles/2996

- 伊達とは何か<16> 文芸と伊達文化 | 奥州・仙台 おもてなし集団 伊達武将隊 https://datebusyou.jp/date_toha/8590/

- 【書道展で出会う伊達政宗】漢詩からひも解くその人生と政治|東北イタコ(Tohoku I-ST) - note https://note.com/tohoku_itako_661/n/n918686f26eb6

- 【日本遺産ポータルサイト】政宗が育んだ“伊達”な文化 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story019/

- 伊達政宗が拓いた杜の都 仙台市/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44021/

- 古今伝授とは http://www.kokindenju.com/kokindenju.html

- 和歌が上手すぎて命拾いした戦国のスーパーマン、細川幽斎 ... https://intojapanwaraku.com/rock/travel-rock/121463/

- 細川幽斎シリーズ 熊本偉人伝Vol.7 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/7

- 「もののあはれ」と日本の美 展示構成 サントリー美術館 https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2013_2/display.html

- もののあはれ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%AF%E3%82%8C

- 小林秀雄「本居宣長」全景 - 好*信*楽 https://kobayashihideo.jp/2017-10/%E5%B0%8F%E6%9E%97%E7%A7%80%E9%9B%84%E3%80%8C%E6%9C%AC%E5%B1%85%E5%AE%A3%E9%95%B7%E3%80%8D%E5%85%A8%E6%99%AF%EF%BC%88%E4%BA%94%EF%BC%89/

- 「もののあはれ」再考 ―思想と文学を往還しながら - 国際基督教大学リポジトリ https://icu.repo.nii.ac.jp/record/4228/files/ACS42_03%E5%A4%A7%E9%87%8E.pdf

- 古典への招待 【第19回:『和漢朗詠集』をどう読むか】 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/koten/shoutai_19.html

- 『剣魂歌心』- 万葉のこころ編 - 高見空手 https://www.karate-do.jp/archives/111.php

- No.14117 『葉隠』と武士道―現代に活かす古典の知恵 - 兵庫大学 https://www.hyogo-dai.ac.jp/research/extension/lecture/archive/2014_2/00014117.html

- file-88 古文書からみる上杉謙信 - 新潟文化物語 https://n-story.jp/topic/88/

- 「極楽は 敵を倒した その先に」徳川家康が詠んだ味わい深い和歌5選を紹介 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/214622