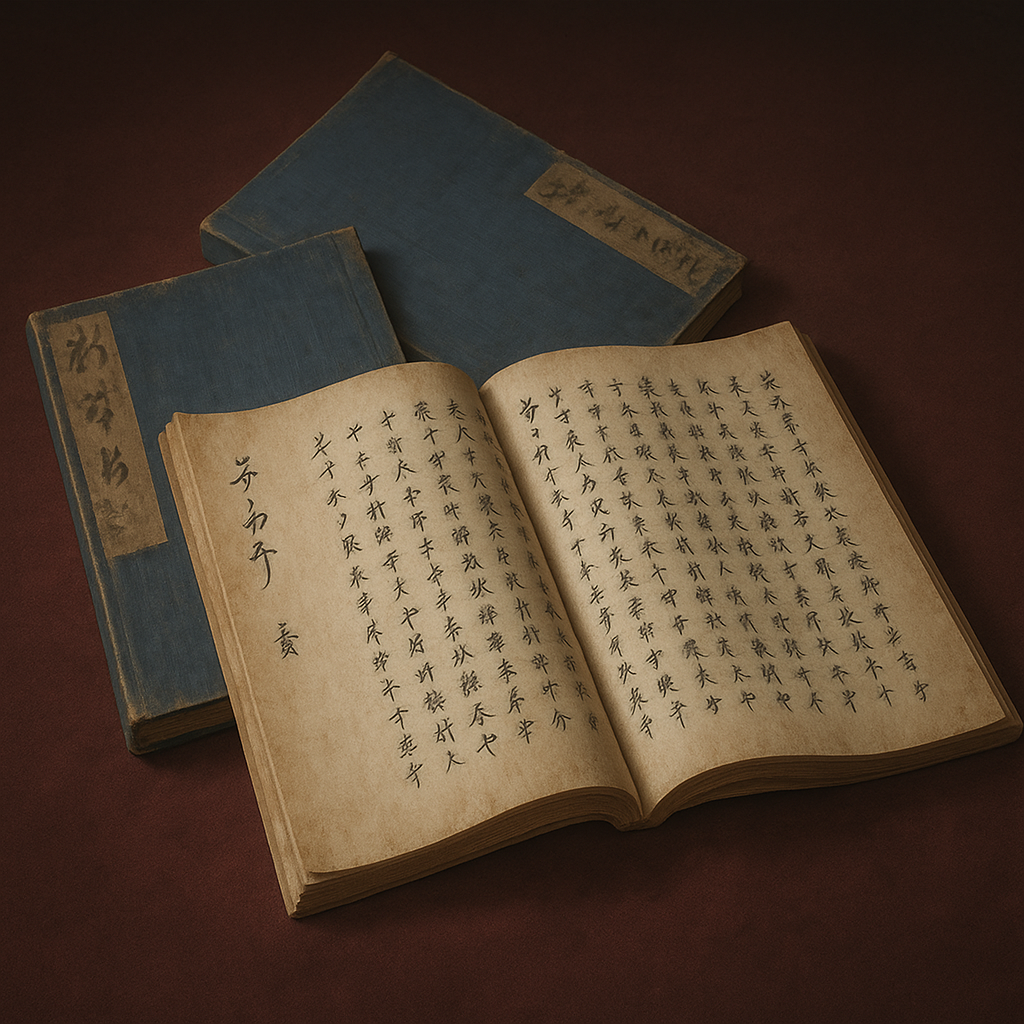

本朝武芸小伝

『本朝武芸小伝』は、日夏繁高が江戸中期に著した日本初の武芸者列伝。戦国武芸を体系化し、剣豪たちの逸話を通じて武士道徳を説く。武術が「術」から「道」へと変容。

『本朝武芸小伝』の徹底分析―江戸の眼差しに映る戦国武芸の記憶と理想―

序章:『本朝武芸小伝』とは何か―江戸中期の武芸観を映す鏡

江戸時代中期、正徳4年(1714年)に完成し、その2年後の享保元年(1716年)に世に送り出された一冊の書物がある。天道流の兵法家、日夏弥助繁高によって著された『本朝武芸小伝』である 1 。『干城小伝』という別名でも知られるこの書物は、室町時代以降の武芸、すなわち兵法、馬術、刀術、槍術、砲術といった多岐にわたる分野で名を馳せた武将や達人たちの小伝を集めた、日本初の武芸者列伝であった 2 。その影響は大きく、後代の武術書、例えば明和4年(1767年)刊行の『日本中興武術流祖録』などは、その多くが本書を典拠としており、まさに日本の武芸史研究の源流に位置づけられる記念碑的な著作である 2 。

しかし、本書の価値を単なる武芸の歴史的記録としてのみ捉えることは、その本質を見誤ることに繋がる。本書が成立した享保年間は、関ヶ原の戦いから一世紀以上が経過し、戦国の記憶は遠い過去のものとなりつつあった 5 。武士階級は、もはや戦場で雌雄を決する戦闘集団ではなく、幕藩体制を支える行政官僚としての役割を担うようになっていた 6 。その存在意義そのものが問い直される泰平の世にあって、過去の武勇の記憶を体系的に編纂するという行為は、単なる懐古趣味に留まらない、極めて思想的な意味合いを帯びていた。

したがって、本報告書は『本朝武芸小伝』を、戦国時代の一次史料としてではなく、戦乱の時代とそこに生きた武芸者たちが、江戸中期の安定した社会の中でいかに記憶され、理想化され、そして武士という階級の新たなアイデンティティの礎として再構築されていったかを示す、一個の 思想的産物 として徹底的に分析するものである。本書の価値は、記述された個々の逸話の史実性以上に、著者が「何を、どのように選び、語ったか」という編纂意図そのものにこそ存在する。その意図を解き明かすことは、江戸中期の武士たちが抱いた自己認識と、彼らが「戦国」という時代に託した理想の姿を浮き彫りにする試みに他ならない。本書は、歴史の事実を映す鏡である以上に、ある時代が過去を見つめる「眼差し」そのものを映し出す鏡なのである。

第一部:『本朝武芸小伝』の成立と著者・日夏繁高

本書の持つ特異な性格を理解するためには、まずその著者である日夏繁高という人物と、彼が生きた時代の文脈に光を当てる必要がある。

第一章:著者・日夏繁高の生涯と思想

日夏弥助繁高は、万治3年(1660年)に生まれ、享保16年(1731年)に72歳でその生涯を閉じた、江戸時代前期から中期にかけて活躍した兵法家である 5 。彼の出自は、武芸の世界のまさに中心にあった。父・能忠は丹波篠山藩の藩主松平家に仕える天道流の師範であり、繁高自身も父から天道流剣術を、そして堀貞則から武田流の兵学を学んだ、武芸の正統な継承者であった 3 。天道流は450年以上の歴史を誇る総合武術であり、繁高はその奥深い伝統の中に身を置いていたのである 8 。

一時は家督を継いで藩に仕えたものの、繁高はある事情から国元を出奔し、江戸の青山に居を構えて文筆活動に専念するという、異色の経歴を辿る 3 。この経歴こそが、『本朝武芸小伝』という稀有な書物を生み出す土壌となった。藩の師範の家に生まれた彼は、各流派の系譜や技術、その精神性について深い知識と敬意を持つ「インサイダー(伝承者)」であった。その知識の深さが、本書の詳細で説得力のある記述を可能にした。

しかし同時に、藩という組織を離れ、江戸という当代随一の巨大都市で一介の文筆家として生きた彼は、特定の藩や流派の利害に縛られることのない、自由で客観的な視点を持つ「アウトサイダー(批評家)」でもあった。この特異な立ち位置が、一つの流派の歴史や一つの藩の記録に留まらない、諸国の流祖や達人を網羅した「本朝」、すなわち日本全国を視野に入れた壮大な武芸列伝を構想させ、そして完成させる原動力となったのである。彼は特定の主君のためではなく、武士階級全体、あるいは歴史と文化に関心を寄せる幅広い知識人層に向けて、武芸の世界の集大成を試みたのであった。

第二章:書物の構成と特徴

日夏繁高の思想は、その著作である『本朝武芸小伝』の構成そのものに色濃く反映されている。全10巻5冊からなる本書は、武士の技芸を網羅的かつ体系的に整理しようとする、著者の明確な意図を示している 2 。

その内容は、単一の武芸に偏ることなく、以下の9分野にわたって構成されている 3 。

- 巻之一:兵法

- 巻之二:諸礼

- 巻之三:射術

- 巻之四:馬術

- 巻之五・六:刀術

- 巻之七:槍術

- 巻之八:砲術

- 巻之九:小具足・捕縛

- 巻之十:拳(柔術)

この構成自体が、一つの重要な知的作業であった。戦国時代の武芸とは、本来、生き残るための実用技術の集合体であり、その実態は流動的で混沌としていたはずである。日夏繁高は、その混沌とした「実戦」の記憶を、「兵法」「刀術」「槍術」といった明確なカテゴリーに分類し、それぞれの分野に「流祖」や「名人」といった階層を設けて系譜化した。これはまさに、戦乱の記憶が薄れた泰平の世における、学問的で秩序を重んじる思考の産物と言える。彼は歴史を整理し、後世の武芸者が自らの流派の立ち位置を確認できる「地図」を作成したのである。本書は単なる逸話の寄せ集めではなく、武芸の世界に体系的な秩序を与えるという、壮大な文化事業であった。

本書が各分野の達人たちをどのように扱っているかを具体的に見るために、収録された人物の数を分野別に整理すると、以下のようになる。

|

巻次 |

分野 |

収録人数 |

|

巻之一 |

兵法 |

6名 |

|

巻之二 |

諸礼 |

11名 |

|

巻之三 |

射術 |

30名 |

|

巻之四 |

馬術 |

11名 |

|

巻之五・六 |

刀術 |

56名 |

|

巻之七 |

槍術 |

8名 |

|

巻之八 |

砲術 |

8名 |

|

巻之九 |

小具足 |

4名 |

|

巻之十 |

柔術(拳) |

3名 |

出典: 3 の情報を基に作成

この表は、18世紀初頭の武芸観を雄弁に物語っている。刀術(56名)と射術(30名)の収録人数が突出して多いことは、武士の象徴的な武芸として剣術が絶対的な地位を確立しつつあったこと、そして古来「弓馬の道」と称されるように、弓術が依然として武士の誉れとして強い敬意を払われていたことを示唆している。一方で、柔術や小具足といった組討系の武術の人数が少ないのは、これらの技術が当時はまだ体系化の途上にあったか、あるいは剣術ほどの華々しさを持つとは見なされていなかった可能性を示している。この分野間の非対称性こそが、日夏繁高の生きた時代の価値観を映し出す貴重なデータなのである。

第二部:戦国時代という視点から読む『本朝武芸小伝』

『本朝武芸小伝』は、江戸時代の視点から戦国時代を再解釈した書物である。したがって、そこに描かれた武芸者たちの姿は、史実そのものというよりは、泰平の世の武士たちが抱いた理想像が投影されたものと考えるべきである。

第一章:描かれた戦国の剣豪たち―塚原卜伝と上泉信綱

本書の刀術の巻には、後世に剣聖として崇められることになる二人の巨星、塚原卜伝と上泉信綱が登場する。日夏繁高は、塚原卜伝を常陸国塚原の出身とし、その父・塚原土佐守が天真正伝香取神道流の祖である飯篠長威斎から教えを受けたという系譜を記している 10 。また、上泉信綱(伊勢守)を新陰流の祖として紹介し、その門下から柳生石舟斎や疋田景兼といった達人が輩出したことを明確に示している 11 。

本書で語られる彼らの逸話は、後年の講談や小説で描かれる剣豪イメージの原型となった。しかし、その内容は単なる武勇伝ではない。例えば、塚原卜伝の有名な「無手勝流」の逸話に象徴されるように、本書が称揚するのは圧倒的な強さそのものだけではない。むしろ、無益な争いを避け、戦わずして勝つという境地に至った、思想的な高みこそが強調される。

これは、本書に登場する剣豪たちの逸話が、史実の正確な報告としてではなく、江戸時代の武士たちに武士道徳を伝えるための「寓話」として機能していたことを示唆している。戦国時代の剣豪の行動に関する一次史料は極めて乏しく、本書に記された逸話の多くは、後代の口伝や創作に依拠している可能性が高い。しかし、その「非事実性」こそが、本書の思想的価値を物語っている。泰平の世にあって、武士たちはもはや戦場で剣を振るうことはない。彼らにとって、剣の修行とは、敵を殺傷する技術(殺人剣)の習得ではなく、自己を磨き、人格を完成させるための修養の道(活人剣)でなければならなかった 7 。強さを誇示するだけでなく、無益な殺生を避ける卜伝や信綱の姿は、剣を振るうという行為を倫理的に正当化する必要に迫られていた江戸の武士にとって、まさに理想の体現者であり、格好の道徳的教材だったのである。

第二章:宮本武蔵と巌流島の決闘―伝説形成の起点として

『本朝武芸小伝』は、今日、国民的英雄として知られる宮本武蔵の伝説が、いかにして形成されていったかを考察する上でも、極めて重要な史料である。本書は、武蔵と岩流(一般に佐々木小次郎とされる)が舟島(後の巌流島)で行った決闘について、次のように記している。「岩流小次郎は一人で舟島に渡ったのに対し、武蔵は仲間を引き連れて渡った」 12 。

この記述は、現代の我々が映画や小説を通じて慣れ親しんでいる「約束の時間にわざと遅れて現れた武蔵が、櫂を削って作った木刀を手に、たった一人で小次郎に挑む」という、劇的でロマンチックなイメージとは大きく異なっている。巌流島の決闘に関する同時代の一次史料はほぼ皆無であり、我々が知る物語の多くは、武蔵の養子・宮本伊織が建立した『小倉碑文』や、さらに後代の『二天記』といった書物に基づいて、時間をかけて構築されたものである 13 。

この文脈において、『本朝武芸小伝』の記述は特異な価値を持つ。武蔵が仲間を連れていたという描写は、孤高の剣豪という英雄像にはそぐわないかもしれない。しかし、相手が真剣を遣う達人である以上、万一の事態に備えて味方を帯同させるのは、兵法家として極めて現実的かつ合理的な判断とも言える。この生々しい記述は、武蔵の伝説が後世の語り手たちによって「編集」され、より英雄的な物語へと洗練されていく以前の、古雅な姿を伝えている。

つまり、『本朝武芸小伝』は、宮本武蔵が国民的英雄へと昇華する以前の、伝説がまだ固まりきっていない段階の姿を記録した、貴重な「中間化石」なのである。それは、後代の物語から削ぎ落とされてしまった、より現実的で戦略家としての武蔵の一面を垣間見せてくれる。本書は、武蔵伝説がどのように変容していったかを追跡する上で、欠くことのできない比較基準となる、いわば伝説の「バージョン1.0」とも言うべき記録なのである。

第三章:多様な武芸の達人たち―剣術以外の武将像

現代の我々は、小説や映像作品の影響から「武士=刀」というイメージを強く抱きがちである。しかし、『本朝武芸小伝』は、戦国時代の武が、より多様で総合的な技術体系であったことを明確に示している。日夏繁高は、刀術に二巻を割く一方で、それ以外の武芸にも独立した巻を設け、それぞれの達人たちを称揚した。

例えば、槍術の巻では宝蔵院胤栄、小具足(柔術の源流の一つ)の巻では竹内久盛を「その道をもって世に鳴るもの」として特筆している 9 。また、射術の巻では、弓術雪荷派の達人である吉田重政(雪荷)と、その門下であった蒲生氏郷、細川幽斎といった錚々たる戦国大名の名を挙げている 17 。

これらの記述は、実際の戦場における武芸のリアリティを反映している。合戦の主役はしばしば槍であり、敵と組み合った際の組討術もまた、生死を分ける必須の技術であった。日夏繁高がこれらの分野を独立して扱ったことは、彼が刀一辺倒ではない、より現実に即した戦国時代の武芸観を持っていたことの証左である。

このことは、江戸時代の武士のアイデンティティ形成においても重要な意味を持った。本書を通じて、彼らは自らを、単なる剣士の後継者としてではなく、弓馬、槍、組討といったあらゆる武芸に通じた万能の戦士たちの末裔として認識することができた。それは、武士という階級の権威と誇りを、その象徴である刀だけでなく、より広く、深く、豊かな武芸の伝統全体に根付かせようとする試みであった。このように、『本朝武芸小伝』は、戦国の武の多様性を後世に伝え、武士の自己認識を多角的に補強する役割を果たしたのである。

第三部:歴史的文脈における『本朝武芸小伝』の価値と限界

『本朝武芸小伝』を評価する際には、それが書かれた時代背景を常に念頭に置き、史料としての価値と限界を冷静に見極める必要がある。

第一章:史料としての価値―江戸の視点と後世への影響

まず、武芸史研究における基礎資料としての価値は揺るぎない。本書は、現存する多くの武術流派の系譜や創始者について言及した最古のまとまった記録の一つであり、後代の研究において参照不可欠な基本文献となっている 2 。事実、三浦頼次の『撃剣叢談』や、近代以降の柔道史研究に至るまで、本書は繰り返し引用され、武芸の歴史を語る上での共通の土台を提供してきた 18 。

しかし、本書の真の価値は、単なる事実の記録以上に、思想史的な側面にこそ見出される。本書は、実戦技術としての「武術」が、精神性を伴う修養の道としての「武道」へとその性格を変容させていく、まさにその過渡期の思想を体現している。戦国時代の武術は、純粋に「いかに敵を殺し、生き残るか」という技術(術)であった。しかし、戦乱が終焉し泰平の世が訪れると、武士たちは武術を稽古する意味そのものを再定義する必要に迫られた。そこで見出されたのが、技術の修練を通じて人格を陶冶し、精神を鍛えるという修養の道(道)としての側面であった 6 。

『本朝武芸小伝』は、過去の達人たちの卓越した「技術」や比類なき「強さ」を称賛しつつも、彼らを流派の系譜の中に位置づけ、理想化された人格者として描くことで、武芸を単なる技術のカタログから、敬うべき伝統と崇高な精神性を持つ「武道」の系譜へと昇華させる役割を果たした。本書は、この日本武道思想史における重要な転換点に立つ、記念碑的な著作なのである。

第二章:史料批判―伝説と事実の狭間

一方で、現代の歴史学の厳密な基準に照らせば、『本朝武芸小伝』には史実とは言い難い記述や、明らかな年代の矛盾が含まれていることも事実である。例えば、ある田宮流の伝承に登場する斎木という人物が江戸に招かれたとする記述と、八代将軍徳川吉宗の在職期間との間には整合性が取れないという指摘がある 20 。

しかし、こうした「誤り」や「伝説」を、単に本書の欠点として切り捨てるべきではない。むしろ、それらは18世紀初頭の歴史認識や価値観を解明するための、極めて重要な「データ」として捉えるべきである。日夏繁高の目的は、現代的な意味での実証的な歴史研究ではなかった。彼は、当時入手可能であった文献や、各地に伝わる口伝を基に、武芸の世界を体系化しようと試みたのである。

したがって、我々が問うべきは、記述の事実性そのものではなく、「なぜその伝説が信じられ、語り継がれたのか」、そして「なぜその人物はそのように記憶されたのか」ということである。例えば、ある流派の祖が神仏から奥義を授かったという類の記述は、その流派の権威を高めるための神話的な装置であり、当時の人々が武芸の起源に神聖さを求めていたことの証左に他ならない 16 。

このように、『本朝武芸小伝』は「戦国時代の事実」を直接映し出す鏡ではない。それは、「江戸時代の人々が戦国時代をどのように見ていたか」を映し出す鏡なのである。その鏡に映る像の歪みや理想化された部分も含めて分析することによって初めて、本書の持つ歴史的・思想的な真価が明らかになるのである。

第三章:同時代の武士道論との比較―『武道初心集』と『葉隠』

『本朝武芸小伝』が刊行された享保年間は、奇しくも日本の武士道思想史において極めて重要な二つの書物が成立した時期でもあった。大道寺友山による『武道初心集』(享保10年頃成立)と、山本常朝の口述を田代陣基が筆録した『葉隠』(享保元年成立)である 21 。これら三書を比較することで、江戸中期の武士道論の多様性と、『本朝武芸小伝』の独自の立ち位置が鮮明になる。

『武道初心集』は、儒教的な倫理観を基盤とし、泰平の世における武士のあり方を、為政者・官僚としての「職分」という観点から説いた、実務的かつ道徳的な入門書である 23 。一方、『葉隠』は、「武士道と云ふは、死ぬ事と見付けたり」という有名な一節に象徴されるように、主君への絶対的で純粋な奉公と、「死狂い」の精神を説く、極めて内面的で情熱的な武士道論である 25 。

これらに対し、『本朝武芸小伝』は全く異なるアプローチを取る。戦なき世にあって「我々は何者か?」という根源的なアイデンティティの問いに、大道寺友山は「汝らは民の模範となるべき有徳の官僚である」と 職務・倫理 の観点から答えた。山本常朝は「汝らは主君のためにいつでも死ねる純粋な奉公人である」と 精神・覚悟 の観点から答えた。これに対し、日夏繁高は、いわば「汝らは塚原卜伝や上泉信綱といった偉大な武芸者の末裔である」と、 歴史・系譜 の観点から答えたのである。

『本朝武芸小伝』の独自性は、抽象的な倫理や精神論に終始するのではなく、武芸の「流派」と「達人」という、具体的で歴史的な系譜にアイデンティティの拠り所を求めた点にある。この三者の比較は、以下の表にまとめることができる。

|

項目 |

本朝武芸小伝 |

武道初心集 |

葉隠 |

|

著者 |

日夏繁高 2 |

大道寺友山 21 |

山本常朝 (口述) 22 |

|

成立年頃 |

1716年 2 |

1725年頃 21 |

1716年 22 |

|

中心思想 |

武芸の達人たちの系譜と列伝 |

泰平の世における武士の実務的・儒教的職分論 |

主君への絶対的奉公と死の覚悟 |

|

キーワード |

流祖、名人、武芸、系譜 |

士道、初心、文武両道、職分 |

死狂い、奉公、鍋島武士道 |

|

アイデンティティの源泉 |

歴史・系譜 (我々は偉大な武芸者の後継者だ) |

職務・倫理 (我々は有徳の統治者だ) |

精神・覚悟 (我々は死をも恐れぬ奉公人だ) |

この表が示すように、三書は同じ「武士道」というテーマを扱いながら、その処方箋は全く異なっていた。このことは、江戸中期の武士道思想が決して一枚岩ではなく、多様な潮流が並存していたことを物語っている。その中で『本朝武芸小伝』は、武士の自己認識を歴史的伝統の中に位置づけるという、他に類を見ない役割を担った思想書だったのである。

結論:戦国武芸の記憶と江戸武士道の創造

『本朝武芸小伝』は、単なる過去の記録ではない。それは、戦国という血腥い「現実」を、江戸という泰平の世にふさわしい、秩序ある「記憶」と輝かしい「理想」へと昇華させるための、壮大な文化的な装置であった。著者・日夏繁高は、中世以来の武芸者たちの列伝を丹念に編纂することを通じて、もはや戦うことのなくなった武士階級に対し、彼らが共有しうる歴史的遺産を提供し、そのアイデンティティを再確認させ、強化する上で決定的な役割を果たした。

本書は、実用的な戦闘技術であった「武術」が、精神的な修養の道である「武道」へとその意味合いを深めていく、日本思想史の重要な転換点に屹立している。それは、ただ過去を記録したのではなく、過去の記憶を用いて「武士道」という未来の理想を創造しようとする、知的で切実な試みであった。

したがって、「戦国時代という視点」で本書を徹底的に調査するとき、我々が見出すのは、戦国時代のありのままの真実そのものではない。むしろ、それ以上に重要なのは、後の世の人々が、その激動の時代といかに向き合い、伝説を編み、理想を投影し、自らの生きる糧としていったかという、知的格闘の軌跡そのものである。この軌跡を解明することこそ、『本朝武芸小伝』という書物を現代において読み解く、真の意義と言えるだろう。

引用文献

- 本朝武芸小伝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E6%9C%9D%E6%AD%A6%E8%8A%B8%E5%B0%8F%E4%BC%9D

- 本朝武芸小伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E6%9C%9D%E6%AD%A6%E8%8A%B8%E5%B0%8F%E4%BC%9D

- 武芸小伝(ぶげいしょうでん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E8%8A%B8%E5%B0%8F%E4%BC%9D-1587661

- 本朝武芸小伝・干城小伝/大日本武徳会/兵法・諸... - Yahoo!オークション https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k1070767588

- 日夏繁高(ひなつ しげたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E5%A4%8F%E7%B9%81%E9%AB%98-1103633

- サムライ、武士、武士道 (その3) - オンラインジャーナル/PMプロの知恵コーナー https://www.pmaj.or.jp/online/1406/samurai.html

- 『剣の精神誌 - 無住心剣術の系譜と思想』を読了 | Keiichi Toyoda Official Website https://www.keiichi-toyoda.com/posts/21212278/

- 天道流について https://www.tendo-ryu.org/about

- 完本 日本武芸小伝 - 国書刊行会 https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336053459/

- 塚原卜伝 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1869

- 上泉信綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B3%89%E4%BF%A1%E7%B6%B1

- 宮本武蔵と佐々木小次郎 | こはにわ歴史堂のブログ https://ameblo.jp/kohaniwa/entry-11760013841.html

- 巌流島|武蔵・小次郎 - 門司港レトロ https://www.mojiko.info/6toku/musasi.html

- 「巌流島の真実」宮本武蔵にとってどれほど挫折だったか。そして武蔵の回答は - 関門時間旅行 https://kanmontime.com/musashi-ganryujima/

- 「巌流島の戦い」の真相は?一次史料がほとんどないけど有名なストーリー - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/22579/

- #竹内流備中傳 について about #Takenouchiryu #Bitchuden | 東京 竹内流備中伝 Tokyo takenouchi ryu Bitchuden https://takenouchiryubicchu.amebaownd.com/pages/2534396/page_201707071832

- 戦国浪漫・剣豪/武芸者編 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/senken.html

- 武術叢書 | 武道・武術 - 八幡書店 | https://www.hachiman.com/shopdetail/000000000027/

- 第一章 講道館柔道と揚心流 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4287

- 居文研新潟 - 江戸伝田宮流 - Google Sites https://sites.google.com/view/ibunken-niigata/tamiyaryu_summary/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E7%B3%BB%E7%94%B0%E5%AE%AE%E6%B5%81%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E4%BC%9D%E7%94%B0%E5%AE%AE%E6%B5%81

- 武道初心集(ぶどうしょしんしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E9%81%93%E5%88%9D%E5%BF%83%E9%9B%86-125400

- 小城鍋島文庫 - 葉隱の解説 - 佐賀大学附属図書館 https://www.dl.saga-u.ac.jp/info/?id=1

- 武道初心集/大道寺 友山, 古川 哲史 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b246305.html

- 「武道初心集」から武士道を学ぶ。「葉隠」と何が違う? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/budo-shoshinshu/

- 【葉隠解説】江戸の武士が教える生き方の極意――初心者のための『葉隠』入門書 - note https://note.com/kounkt/n/nf4dbc4e0bd9e

- 禁書!葉隠とは?葉隠から学ぶ「武士道精神」 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/hagakure-bushido/