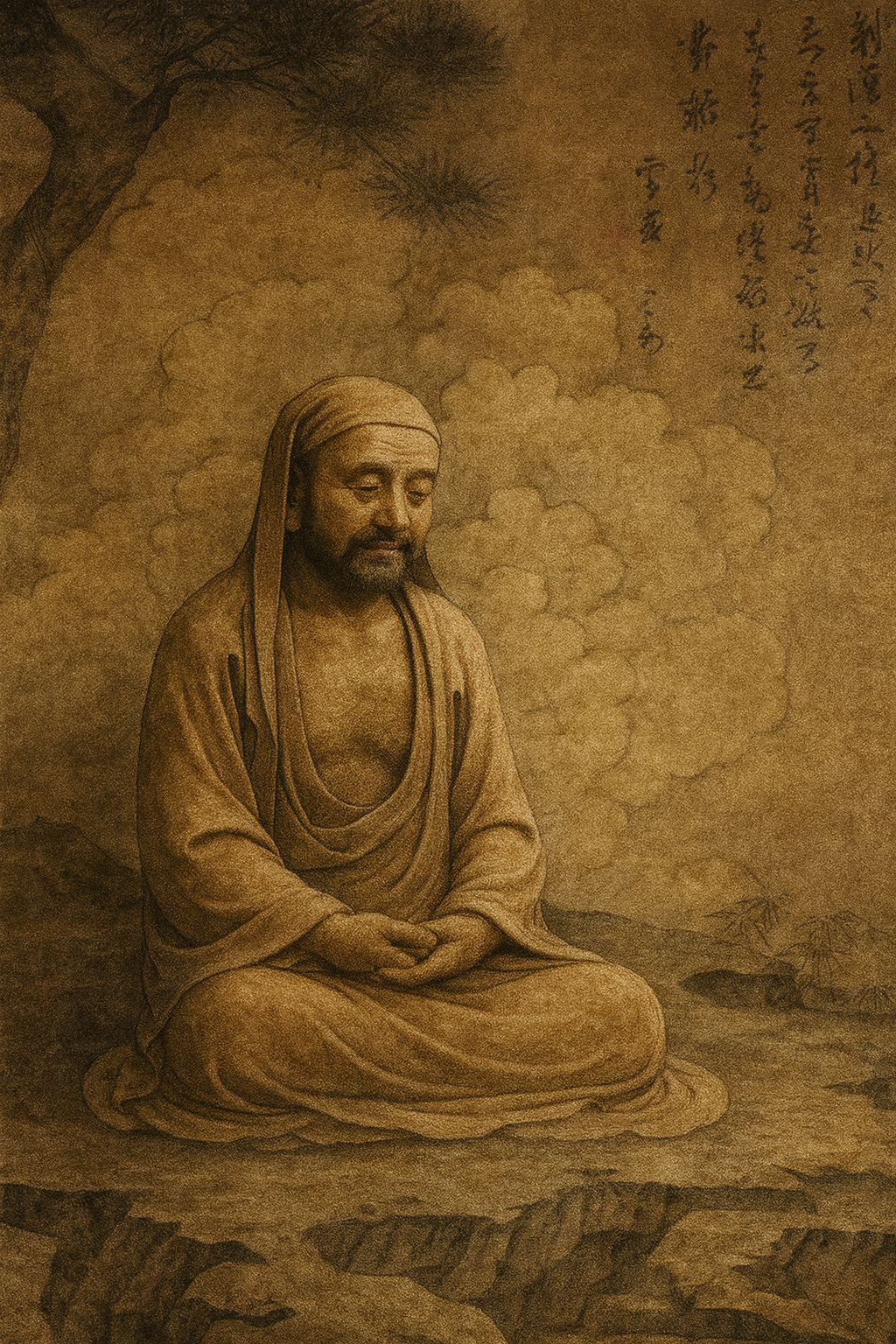

松下達磨図

国宝「慧可断臂図」は、雪舟77歳の最高傑作。断臂求法の主題は戦国武将の死生観と共鳴し、精神的支柱となった。知多の佐治氏が父の菩提に寄進、乱世の文化受容を象徴する。

戦国時代という視座から読み解く「松下達磨図」— 国宝「慧可断臂図」の深層

序章:問いの再定義 — 「松下達磨図」から国宝「慧可断臂図」へ

「座禅をする達磨大師と松樹や雲を描いた墨画」という主題、すなわち「松下達磨図」は、禅宗美術において普遍的かつ重要な画題の一つである。達磨大師は、6世紀にインドから中国へ禅を伝えた初祖として、禅宗の系譜を重んじる武家社会、特に戦国時代の武将たちにとって、精神的な拠り所となる象徴的存在であった。しかしながら、「松下達磨図」という呼称は、特定の一個の作品を指す固有名詞というよりは、むしろ達磨を描いた禅画の一類型を示す一般名称として機能している側面が強い。

事実、歴史を紐解けば、多種多様な達磨図が各時代に制作されてきたことがわかる。例えば、鎌倉時代、14世紀初頭にまで遡る重要文化財「絹本墨画淡彩達磨図」(一山一寧賛、東京国立博物館蔵)は、日本における水墨画導入初期の様式を今に伝える貴重な作例である 1 。この作品は、熟達した顔貌表現や衣文線(えもんせん)の描写に優れた技量が見られる一方で、岩の描写にはある種の稚拙さが残り、背後の雲を輪郭線で描出する点に、初期水墨画ならではの特徴が認められる 1 。時代が下り、江戸時代に入ると、狩野常信のような幕府御用絵師が雪舟の作品を模写した達磨図が制作され 3 、また、肥前佐賀の戦国大名・龍造寺家出身と伝わる蘭溪若芝(らんけいじゃくし)のように、濃密な色彩と奇矯な造形美をもって、伝統的な達磨像を大胆に変容させる画家も登場した 5 。

これら数多の達磨図の中から、「日本の戦国時代」という特定の時代的文脈を基軸として主題を探求するにあたり、ひときわ鮮烈な光を放つ作品が存在する。それが、画聖・雪舟等楊(せっしゅうとうよう)が明応5年(1496年)に描いた、国宝「慧可断臂図(えかだんぴず)」である 6 。本報告書が、この「慧可断臂図」を分析の中心に据える理由は、以下の三点に集約される。

第一に、その「時代性」である。本作品が制作された1496年は、応仁の乱(1467-1477年)が終わり、日本社会が本格的な下剋上の時代、すなわち戦国時代へと突入したまさにその渦中にある。雪舟自身が戦国大名・大内氏の庇護下で活動した事実と併せ、この作品は戦国時代の精神風土の中から生まれ出たものと言える。

第二に、その「伝来」の確かさである。この絵画は、制作から約36年後の天文元年(1532年)、尾張国知多半島を拠点とした戦国武将・佐治為貞(さじためさだ)によって、父・宗貞の菩提を弔うために菩提寺である斉年寺(さいねんじ)に奉納されたという、戦国武将と直接的に結びつく極めて具体的な来歴を有している 6 。これは、戦国武将が禅画をどのように受容し、扱ったかを物語る第一級の史料に他ならない。

第三に、その「主題の重要性」である。単に座禅する達磨の肖像を描くのではなく、後に禅宗二祖となる慧可が、求道の覚悟を示すために自らの腕を断つという「断臂求法(だんぴきゅうほう)」の劇的な逸話を描いている。この自己犠牲と不退転の決意という主題は、常に死と隣り合わせに生き、主君への忠誠と自己の存在証明をかけて戦った戦国武将たちの精神性と深く共鳴するものであったと考えられる。

したがって、本報告書は、一般的な「松下達磨図」の概念から一歩踏み込み、戦国時代というプリズムを通して見た際に最も多層的かつ重要な意味を浮かび上がらせる国宝「慧可断臂図」を徹底的に分析する。これにより、一介の美術作品の解説に留まらず、戦国時代の精神、文化、そして社会の有り様を、一枚の絵画から読み解くことを目的とする。

第一章:画聖・雪舟等楊 — 戦国乱世を生きた禅僧画家の実像

国宝「慧可断臂図」を理解するためには、まずその作者である雪舟等楊(1420-1506年)が、いかなる人物であり、いかにして戦国という激動の時代を生きたのかを解き明かす必要がある。雪舟は単なる画家ではなく、禅僧であり、その生涯と芸術は戦国大名との密接な関係性の中で形成された。

第一節:禅僧としての道

雪舟は応永27年(1420年)、備中赤浜(現在の岡山県総社市)の在地有力武士であったとされる小田氏の家に生まれた 10 。幼くして近くの臨済宗寺院、宝福寺に預けられたことが、彼の禅僧としての道の始まりであった 11 。当時、学問や文芸で身を立てるには、寺院に入ることがほぼ唯一の道であり、特に禅宗寺院は室町時代の学術文化を担う中心地であった 13 。有名な、絵に夢中になるあまり師に柱に縛りつけられた雪舟が、自らの涙を絵の具がわりに足で鼠を描いたという逸話は、後世の創作である可能性が高いものの、彼の画業への初期衝動と情熱を象徴する物語として広く知られている 10 。

10代の頃、雪舟はさらなる修行を求めて京へと上り、室町幕府によって定められた京都五山の第二位に列せられる名刹、相国寺に入った 10 。ここで彼は、禅の師として春林周藤(しゅんりんしゅうとう)に、画の師として当時の画壇の第一人者であった天章周文(てんしょうしゅうぶん)に師事した 11 。禅と絵画、それぞれにおいて当代最高の師を得たことは、雪舟自身の非凡な才能と将来性を示唆している。水墨画は禅の精神性と不可分に結びついた芸術であり、描くこと自体が禅の修行の一環と見なされていた 14 。相国寺での雪舟の僧としての役職は、来客の接待などを務める「知客(しか)」であり、決して高位ではなかったが、この職務を通じて多くの文化人や武家と交流する機会を得たと考えられる 13 。

第二節:戦国大名・大内氏の庇護と明への渡航

雪舟の芸術が大きく飛躍する転機となったのは、彼の活動拠点が京都から西国の雄、周防山口へと移ったことである。当時の京都で好まれた細やかで優美な画風に馴染めなかった雪舟は 16 、応仁の乱前夜の不穏な空気が漂う中、享徳3年(1454年)頃、周防守護大名であった大内教弘(おおうちのりひろ)の庇護を求めて山口へ下った 14 。大内氏は、日明貿易を掌握して莫大な富を築き、山口に京を模した高度な文化都市を形成していた戦国大名であり、雪舟のような一流の文化人を招聘することは、その権勢を内外に示す上で極めて重要であった。雪舟は山口に画室「雲谷庵(うんこくあん)」を構え、安定した環境で創作に打ち込むことができた 10 。

雪舟の画業において決定的な意味を持ったのが、応仁元年(1467年)、48歳の時の明への渡航である。これは、大内教弘の子・政弘を船主とする遣明船(勘合船)に同乗する形で行われた 12 。この渡航は、雪舟個人の画技研鑽のための留学という側面に留まらず、大内氏が派遣する公式な朝貢使節団の一員としての公務であった 18 。彼は、写真のない時代における随行記録係として、彼の地の風景や文物を描き、日本に伝えるという重要な任務も担っていたのである 19 。

明に渡った雪舟は、寧波(ニンポー)の天童山景徳禅寺において、禅僧としての最高の栄誉とされる「四明天童山第一座」の称号を授けられた 10 。これは彼の生涯の誇りとなり、後の作品にもしばしばこの称号を署名している。さらに首都・北京では、宮中の礼部院に壁画を描き、その画技が高く評価されたという 10 。約2年間の滞在中、雪舟は中国各地の雄大な自然景観や、宋・元時代の本場の水墨画に直接触れ、それらを貪欲に吸収し、熱心に写生を重ねた 13 。この経験を通じて、彼は「風景こそが最高の師である」という悟りを得て、単なる中国絵画の模倣から脱却する礎を築いたのである 16 。

雪舟の画業は、戦国大名との共生関係なくしては成立し得なかった。彼は単に大内氏に経済的支援を受ける画家であっただけでなく、その文化的権威を象徴し、時には外交使節団の一員として政治的役割をも担う、大内氏にとって不可欠な「文化的資源」であった。彼の芸術は、戦国大名の権力と富、そして文化的野心が生み出したひとつの結晶であったと言える。

第三節:雪舟様式の確立

明での経験を経て日本に帰国した雪舟は、それまでに学んだ中国絵画の諸様式、特に南宋の夏珪(かけい)や李唐(りとう)らの画法を完全に自己のものとして咀嚼し、日本の自然観や禅の精神性と融合させることで、唯一無二の「雪舟様式」を確立した 16 。

その画風の最大の特徴は、骨太で力強い筆線と、大胆にして緻密な画面構成力にある。例えば、国宝「秋冬山水図」(東京国立博物館蔵)の冬景に描かれた断崖を表現する、画面を断ち切るかのような鋭い垂直の墨線は、観る者に強烈な印象を与え、「これぞ雪舟」と言わしめるほどの迫力に満ちている 19 。また、国宝「四季山水図巻(山水長巻)」(毛利博物館蔵)では、約16メートルにも及ぶ長大な画面に、春夏秋冬の景色の移ろいを壮大なスケールで描き出し、理想化された自然の中に宗教的な宇宙観すら感じさせる 19 。

さらに、雪舟は中国絵画の伝統的な画題を描く一方で、日本の実景を写生に基づき描くことにも新境地を開いた。その最たるものが、最晩年の傑作である国宝「天橋立図」(京都国立博物館蔵)である 10 。この作品は、実際の風景を複数の視点から観察・写生し、それらを再構成して一つの鳥瞰図として描き上げたもので、驚くべき空間把握能力と写実性を示している 19 。

雪舟の芸術が持つこの「力強さ」や「剛直さ」は、旧来の権威が失墜し、実力が全てを支配する下剋上の戦国時代の気風と深く共鳴するものであった。繊細優美な都の画風とは一線を画すその骨太な表現は、精神的な強さや不屈の意志を求める戦国武将たちの心に響いたのである。彼の芸術は、時代の精神性を見事に体現していたからこそ、広く武家社会に受け入れられ、後世に絶大な影響を及ぼすこととなった。桃山時代に登場した雲谷派や長谷川派は雪舟の後継者を自称し、江戸時代の狩野派もその主題と様式を熱心に学び、継承していった 21 。雪舟は、まさに日本水墨画の歴史を革新した「画聖」として、その名を不動のものとしたのである。

第二章:国宝「慧可断臂図」の徹底解剖 — 描かれた禅の真髄

雪舟が77歳の時に描いたとされる国宝「慧可断臂図」は、彼の数ある作品の中でも、その主題の劇的さと表現の峻厳さにおいて際立った存在である。この一枚の絵画には、雪舟が到達した画技の極致と、禅の教えの核心が凝縮されている。

第一節:画面構成と描線

本作品は、縦199.9センチメートル、横113.6センチメートルという、畳約一条分にも及ぶ巨大な紙本に描かれている 6 。この圧倒的なスケールは、鑑賞者を画面の世界へと引き込み、描かれた出来事が目前で起きているかのような強烈な臨場感を与える。達磨に至っては、ほぼ等身大で描かれており、その存在感は絶大である 24 。

画面の構図は、静と動、拒絶と希求という対照的な要素を巧みに配置することで、張り詰めた緊張感を生み出している。画面右奥には、ごつごつとした岩窟の中で壁に向かい、不動の姿勢で座禅を続ける達磨が描かれている。一方、左手前には、降りしきる雪の中に一人佇み、覚悟を決めた表情で達磨を見つめる慧可の姿がある 25 。この二人の人物を隔てる空間と、彼らの視線が交わらない配置は、心理的な距離と求道の厳しさを物語っている。全体として、地面が水平に描かれ、人物が横向きに配置されるなど、幾何学的で安定した構図が採用されており、これがかえって瞬間の衝撃と静寂を際立たせる効果を生んでいる 26 。

雪舟の筆致と墨の使い方は、まさに神技の域に達している。達磨がまとう衣は、極めて太く、大胆な筆致の淡墨で描かれており、その身体が背景の洞窟の闇に溶け込んでいくかのようである 24 。これは、達磨が俗世を超越し、絶対的な「空」の境地にあることを示唆している。それとは対照的に、達磨の顔は濃墨を用いた鋭い線で強調され、その深い精神性と人間を超えた威厳を表現している。背景の岩肌は、「皴法(しゅんぽう)」と呼ばれる中国絵画由来の技法を駆使して、硬質で量感豊かに描かれており、修行の場の厳しさを伝えている 24 。

この水墨画において、限定的に用いられた色彩が極めて効果的な役割を果たしている点も見逃せない。慧可の口元と、彼が手に持つ切断された自らの腕の断面には、鮮やかな赤色が施されている 24 。この一点の赤は、慧可の肉体的な苦痛と、それを超えた精神的な決意の烈しさを生々しく鑑賞者に突きつける。断ち切られた腕を生々しく描く表現は他の作例では珍しく、この主題の持つ衝撃性を最大限に高めている 6 。

第二節:図像解釈 — 「断臂求法」の物語

この絵画が描く主題は、「断臂求法」として知られる、禅宗の歴史において最も重要かつ劇的な逸話である。物語は、禅の初祖である達磨大師が中国・嵩山(すうざん)の少林寺で、九年間もの長きにわたり壁に向かって座禅を続ける「面壁九年(めんぺきくねん)」の修行を行っていた時のことである 1 。

そこに、後に禅宗二祖となる神光(しんこう、後の慧可)という僧が訪れ、達磨に弟子入りを懇願する 27 。しかし、達磨は一切取り合おうとしない。神光は諦めず、達磨の庵の前に立ち続け、やがて彼の背丈ほども雪が降り積もった。それでもなお入門を許されぬと知った神光は、自らの求道心がいかに真剣であるかを示すため、やおら刀を取り、自身の左腕を切り落として達磨の前に差し出したのである 8 。その常軌を逸した覚悟を見た達磨は、ついに神光の入門を許し、「慧可」という名を与えた。これが、禅の法脈が達磨から慧可へと受け継がれた瞬間であった 8 。

この物語が象徴するのは、悟りへの道、すなわち「法」を求めるためには、既存の自己(知識、常識、執着、そして身体そのもの)を断ち切るほどの、絶対的な覚悟と自己犠牲が必要であるという、禅の峻厳な精神性である。腕を断つという行為は、単なる身体的苦痛や奇行ではなく、分別や執着の根源である自我を滅却し、真の自己に目覚めるための、内面的な大転換を象徴している。

この衝撃的な主題は、戦国武将の死生観と直接的に響き合うものであった。自らの命、あるいは身体の一部を投げ打って主君への忠誠を示すこと(=断臂)で、武士としての本分(=法)を全うするという構造は、武士道精神の究極的な視覚化と解釈することができる。佐治為貞が父の菩提を弔うためにこの絵を選んだ背景には、単に高価な美術品であるという理由だけでなく、その主題が、戦乱の世を生き抜いた武士としての父の生涯、そして自らが受け継ぐべき覚悟を最もよく表していると考えたからに他ならないだろう。

第三節:美術史上の位置づけ

款記(かんき)から雪舟77歳の作とわかるこの「慧可断臂図」は、彼の画業の集大成であり、晩年の最高傑作として揺るぎない評価を得ている 7 。興味深いことに、本作が国宝に指定されたのは2004年と比較的最近のことである 7 。それまで国宝に指定されていた雪舟の5作品がすべて山水画であったのに対し、この人物画が半世紀を経て追加指定されたことは、雪舟の芸術における人物画の重要性、そして本作の持つ卓越した芸術性と歴史的価値が再認識されたことを示している 29 。

雪舟が渡明の際に目にしたであろう中国の禅宗祖師図、特に構図が極めて類似した明代絵画が中国に現存することから、本作がそれらを参照して描かれた可能性は高いと指摘されている 6 。しかし、本作はその巨大なスケール、描かれた情景の鮮烈さ、そして登場人物の内面にまで深く迫る表現力において、あらゆる先行作例を凌駕している 6 。それは単なる故事の図解ではなく、雪舟自身の禅に対する深い理解と、人生の最終盤に至ってなお衰えぬ創作意欲が結実した、唯一無二の作品なのである。

この絵における「静」と「動」の劇的な対比、すなわち微動だにしない達磨の「静」と、内面で激しく葛藤し腕を断つという行動に至る慧可の「動」は、乱世を生きる武将が理想とした精神状態を映し出しているとも考えられる。外面的な激動(戦)のただ中にあっても、内面における不動の精神(禅)を保つことの重要性。この絵は、武将たちにとって、自らが目指すべき理想の精神的境地を示す一種の指南書としても機能したのかもしれない。

第三章:戦国武将はなぜ禅を求めたか — 「慧可断臂図」受容の土壌

雪舟の「慧可断臂図」が戦国武将・佐治為貞によって求められ、寺院に奉納されたという事実は、この時代における武家社会と禅宗との深い結びつきを象徴している。なぜ戦国の武将たちは、これほどまでに禅に帰依し、禅画を珍重したのか。その背景には、乱世ならではの精神的要請と、武家文化の成熟があった。

第一節:乱世における精神的支柱

禅宗は、鎌倉時代に中国から伝来して以来、時の執権・北条氏の庇護を受け、武家社会に深く浸透していった 30 。その教えは、経典の学問的理解よりも、師から弟子へと直接伝えられる不立文字(ふりゅうもんじ)の体験と、坐禅による自己の内面の探求を重んじる。この実践的で自己規律を要する性格が、武士の気風と合致した。

下剋上が常態化し、昨日の味方が今日の敵となる戦国時代において、武将たちは常に死と隣り合わせの日常を生きていた 31 。このような極限状況下で、目前の生死に動揺せず、冷静な判断力を保つための強靭な精神力が求められた。自らの心と向き合い、雑念を払い、不動の境地を目指す禅の修行は、まさに武士たちが戦場で必要とする精神を鍛錬するための格好の道筋であった 31 。上杉謙信が禅の教えを通じて「義」を重んじる清廉な倫理観を培ったとされるように 32 、禅は単なる精神修養に留まらず、武将としての人格形成や統治理念にも大きな影響を与えたのである。

第二節:武家の教養としての禅文化

室町幕府を開いた足利尊氏が禅僧・夢窓疎石(むそうそせき)に深く帰依し、全国に安国寺を建立したことに象徴されるように、禅宗は室町時代を通じて幕府の厚い庇護を受け、政治・文化の中心的な担い手であった 33 。五山文学に代表される漢詩文や、水墨画、枯山水の庭園、茶の湯といった、今日我々が日本文化の粋として認識するものの多くが、禅宗寺院を土壌として育まれたものである 13 。

戦国時代においても、禅寺は単なる宗教施設ではなく、武士や公家、文化人たちが集い交流する一種の文化サロンとしての機能を果たしていた 13 。戦国大名にとって、禅の素養を身につけ、禅宗文化を理解し、庇護することは、武力だけでなく教養も兼ね備えた優れた統治者であることを示すための重要なステータスであった。彼らは禅僧を外交顧問や政治ブレーンとして重用し、その高度な知識と見識を領国経営に活かした。例えば、晩年の徳川家康が天台宗の南光坊天海や禅宗の金地院崇伝を側近として重用したことは、その好例である 34 。

したがって、戦国武将にとって禅宗への帰依は、個人的な信仰に留まらず、統治の正当性を補強するためのイデオロギー装置としての側面も持っていた。禅宗文化を保護し、自らがその理解者・後援者であることを示すことは、単なる武力による支配者ではない、文化的・精神的にも優れた統治者であることを内外にアピールするための戦略的行為だったのである。

第三節:禅画の需要

このような背景から、戦国武将たちの間で禅画、特に達磨図や祖師図への需要が高まったのは必然であった。彼らが禅画を求め、寺院に寄進した動機は複合的である。

第一に、精神性の表現としての動機がある。達磨や歴代の祖師が示す不屈の精神や悟りの境地は、武将たちが目指すべき理想像そのものであった。「慧可断臂図」のような作品は、自己を超克しようとする求道の厳しさを描き出しており、武将たちはそこに自らの生き様を重ね合わせ、精神的な鼓舞を受けた。

第二に、権威の象徴としての動機である。雪舟のような高名な画僧が描いた一級の美術品を所有し、それを菩提寺などに寄進する行為は、自らの財力、権勢、そして高い文化的見識を誇示する絶好の機会であった。特に、佐治氏のような地方の国人領主にとって、雪舟という中央の最高峰の文化人が制作した作品を所有することは、自らの支配を権威づける上で大きな意味を持った。

第三に、祈りの対象としての動機である。武田信玄のように、寺社を保護する見返りとして自らの武運長久を祈らせるという関係性も存在した 31 。また、佐治為貞の例のように、一族の繁栄や、戦で命を落とした父祖・家臣の追善供養のために、功徳の高いとされる禅画を奉納することも重要な目的であった。この行為は、宗教的な祈りであると同時に、一族の結束を確認し、家長の権威を示す儀式でもあった。

このように、戦国武将たちが禅画を受容した土壌は、乱世における精神的な拠り所、武家の必須教養としての文化、そして自らの権威を可視化するための社会的・政治的要請が複雑に絡み合って形成されていたのである。

第四章:ある戦国武将の物語 — 佐治氏による寄進と伝来の軌跡

国宝「慧可断臂図」が、単なる美術史上の傑作に留まらず、戦国時代の息吹を伝える歴史的証人たり得るのは、その伝来の経緯が、知多半島の一戦国武将・佐治氏の物語と分かちがたく結びついているからである。この章では、絵画を寺に奉納した佐治一族の実像に迫り、寄進に込められた意味を考察する。

第一節:知多の海上領主・佐治氏

佐治氏は、室町時代後期に近江国から尾張国知多半島に移り住み、大野(現在の愛知県常滑市)を拠点として勢力を築いた一族である 35 。彼らの力の源泉は、伊勢湾の海上交通を掌握したことによる経済力と、、「佐治水軍」として知られた独自の海上戦力であった 35 。戦国時代、知多半島においては、東部の緒川を拠点とする水野氏と並び、西海岸を押さえる佐治氏は二大勢力の一つとして大きな影響力を持っていた 38 。

自前の強力な水軍を持たなかった尾張の織田信長にとって、佐治氏の海上戦力は極めて重要であった。信長は佐治氏を味方につけるため、妹のお犬の方を当主の佐治信方に嫁がせ、姻戚関係を結んだ 37 。信方は信長の期待に応え、天正2年(1574年)の伊勢長島一向一揆との戦いで討死している 38 。その後を継いだ子の一成には、浅井長政の三女で、後に徳川二代将軍・秀忠の正室となるお江(崇源院)が一時嫁いでいたことも知られている 37 。これらの事実は、佐治氏が中央の政治動向とも深く関わる、戦国期における有力な国人領主であったことを物語っている。

第二節:父の菩提を弔う一枚

「慧可断臂図」の来歴を語る上で決定的に重要なのは、別途保管されている絹地墨書によって、その寄進の経緯が明確に記録されていることである 39 。それによれば、この絵は佐治為貞が、父であり佐治氏の勢力の基礎を築いた佐治宗貞の三回忌にあたる享禄5年(1532年、この年は天文元年に改元)に、その菩提を弔うために斉年寺に寄進したものである 6 。

一地方領主であった佐治氏が、どのようにして当代随一の画家である雪舟の最高傑作を入手できたのか、その具体的な経緯は明らかではない 9 。しかし、彼らが拠点とした大野湊が交易港として繁栄し、そこから得られる莫大な富が背景にあったことは想像に難くない 8 。応仁の乱以降、文化の中心が京都だけでなく、大内氏の山口や朝倉氏の一乗谷など、力を持つ地方大名・領主の拠点へと拡散したことは、戦国時代の大きな特徴である。佐治氏による「慧可断臂図」の所有と寄進は、地方の海洋勢力が中央の最高級の文化財を入手し、それを自らの権威付けと一族の追善供養に利用するという、戦国時代特有の文化の流動性とダイナミズムを象徴する稀有な事例と言える。

この寄進行為において、「父の菩提を弔う」という動機は極めて重要である。これは単なる宗教的儀礼に留まらない。為貞は、作品の主題である「断臂求法」の、自己のすべてを投げ打って道を求める壮絶な精神性を、戦乱の世を切り拓いた父・宗貞の武将としての生涯に重ね合わせたのではないか。慧可が自らの腕を断って法を求めたように、父・宗貞もまた、命を賭して一族の安寧と繁栄という「法」を求めた。この絵を寄進することで、為貞は父の功績を禅の究極的な価値観によって称揚し、最大限の敬意と追悼の意を表そうとしたのである。この行為は、個人的な追慕の情と、武家のイデオロギー、そして禅宗の深遠な精神性が交差する、きわめて重層的な意味を帯びていた。

第三節:斉年寺における伝承

寄進先となった斉年寺は、佐治宗貞が建立した佐治家の菩提寺である 8 。当初は佐治氏の居城である大野城内にあったが、天正15年(1587年)に城が攻められた後、翌年に現在の地へと移転したと伝わる 8 。移転当時のものとされる山門や総門が現存しており、往時の面影を今に伝えている 8 。

「慧可断臂図」は、この斉年寺において、佐治氏の浮沈や時代の変遷を超えて、400年以上にわたり大切に守り伝えられてきた。現在は国宝として京都国立博物館に寄託され、専門的な管理下で保管されているが 8 、寺の本堂では精巧な複製画を拝観することができ、その伝来の物語に触れることが可能である 39 。一戦国武将の父への想いが込められた一枚の絵画が、寺僧たちの尽力によって戦火や災厄を免れ、現代の我々の眼前に届けられたという事実は、文化継承の奇跡と言っても過言ではないだろう。

終章:総括 — 戦国時代というプリズムを通して見る「慧可断臂図」の多層的価値

本報告書で検証してきたように、「松下達磨図」という問いから始まった探求は、画聖・雪舟が戦国の世に生み出し、知多の武将が後世に伝えた国宝「慧可断臂図」という、一つの到達点へとたどり着いた。この作品は、単なる一枚の優れた禅画としてのみ語られるべきではない。それは、戦国時代の政治、文化、そして人々の精神性を映し出す、きわめて多層的な価値を内包した歴史のプリズムである。

その価値は、以下の四つの側面に集約することができる。

第一に、比類なき「芸術的価値」である。雪舟が77歳にして到達した画技の極致を示し、その力強い描線、大胆な構図、そして人物の内面にまで迫る深い表現力は、日本水墨画史における不滅の金字塔として輝き続けている。

第二に、普遍的な「精神的価値」である。自己のすべてを賭して真理を求める「断臂求法」という主題は、時代や文化を超えて、見る者に自己変革の覚悟を問いかける。それは、安易な救済を拒絶し、自らの力で道を切り拓くことの尊厳と厳しさを教える、禅の精神そのものの視覚化である。

第三に、この報告書の主題である「時代的価値」である。本作の峻厳な主題と剛直な表現は、死と隣り合わせに生きた戦国武将の精神性と深く共鳴し、彼らが理想とした不動の心や不退転の決意を映し出す鏡であった。武将たちはこの絵に、自らの生きるべき姿を見たのである。

第四に、具体的な「歴史的価値」である。知多の海上領主・佐治為貞による寄進という明確な伝来は、戦国時代における文化の中央から地方への伝播、そして経済力をつけた地方領主が新たな文化の担い手となった社会のダイナミズムを如実に物語っている。この絵は、戦国武将による文化受容の実態を生々しく伝える、動かぬ歴史的証人なのである。

最後に、本報告書の出発点であった「松下達磨図」の「松」という要素に立ち返りたい。禅の世界には「松樹千年翠(しょうじゅせんねんのみどり)」という言葉がある 40 。これは、松の木が厳しい風雪に耐え、千年もの間、変わることなく緑を保ち続ける姿を、万古不易の真理や仏性の象徴と捉える禅語である。この「不変性」への憧れは、明日の命も知れぬ戦国の武将たちにとって、禅が教える不動の心と同様に、強く求められた精神的価値であったに違いない。

国宝「慧可断臂図」は、雪舟という一人の天才画家の筆を通して、禅の深遠な教えと、戦国武将の烈しい生き様とが交差し、奇跡的に結晶化した作品である。その真の価値は、描かれた画面のうちにのみ存在するのではない。それを求め、そこに自らの理想を重ね、父への祈りを込めて守り伝えた戦国の人々の物語と一体となって、初めて十全に理解されるのである。

引用文献

- 松下達磨図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100313&content_part_id=000&content_pict_id=0

- 松下達磨図 (しょうかだるまず) - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=A11095

- 雪舟/達磨図 - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-2213?locale=ja

- 雪舟/達磨図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/415045

- 達磨図 - 神戸市立博物館 https://www.kobecitymuseum.jp/collection/detail?heritage=365032

- 慧可断臂図 - 名品紹介 - 京都国立博物館 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/jp/collection/meihin/suibokuga/item06/

- 紙本墨画淡彩慧可断臂図〈雪舟筆/七十七歳の款記がある〉 https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/207600

- 知多大野城主の佐治氏によって慧可断臂図が奉納された常滑市斎年寺 https://sengokushiseki.com/?p=7118

- なぜ慧可断臂図は常滑市斎年寺に伝わったのか?知多大野城主佐治氏とのつながり https://sengokushiseki.com/?p=8318

- 雪舟さん - 総社市 https://www.city.soja.okayama.jp/s/kanko_project/kanko/kannkou_bunnka/bunnka_bunnkazai/sessyu.html

- 相国寺と雪舟 | 関連資料 | 資料室 | 臨済宗相国寺派 https://www.shokoku-ji.jp/reference/relation/sesshu/

- 雪舟とは - 益田市 https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/kankokoryuka/7/1621.html

- 水墨画家・雪舟について|有名な代表作品とその生涯を紹介します https://suibokugart.com/sesshu/

- 雪舟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E8%88%9F

- 雪舟、涙で鼠を描く(せっしゅう、なみだでねずみをえがく) - 博物館ディクショナリー- 京都国立博物館 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/55sesshu/

- 【解説マップ】雪舟はどんな人?何がすごい?代表作や魅力を考察します - MindMeister(マインドマイスター) https://mindmeister.jp/posts/sessyu

- 画聖・雪舟は人間臭さ満載のヘンな絵描き? 生涯と作品を紹介 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/art/251986/

- 【19-06】雪舟入明と「浙派」美術の東伝 | SciencePortal China https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1906.html

- 雪舟:中国に学び、独自の画風を確立した日本画家の最高峰 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11601/

- 雪舟はなぜ画聖(カリスマ)になったのか― 多くの絵師が憧れた雪舟の魅力に迫る https://www.artagenda.jp/feature/news/20240422

- 雪舟 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1153

- 水墨画とは?日本と中国それぞれの歴史や技法、代表的な画家について解説します https://media.artelier.co.jp/column/105/

- 水墨画家・雪舟の代表作品(国宝6点)を一挙に紹介・解説 https://suibokugart.com/sesshu-national-treasure/

- 慧可断臂図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A7%E5%8F%AF%E6%96%AD%E8%87%82%E5%9B%B3

- 絵画|慧可断臂図(雪舟筆)[斉年寺/愛知] - WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-10660/

- 慧可断臂図 仏法を求め、腕を差し出した僧 - note https://note.com/adosobutuga/n/nfd19acdf80e8

- 色紙〈国宝 慧可断臂図〉雪舟京都便利堂オンラインショップ https://www.kyotobenrido.com/view/item/000000000959

- 禅の名画対決!雪舟と白隠の『慧可断臂図』を比べてみました - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/1077/

- 【美術】雪舟『慧可断臂図』 6/9『美の巨人たち』/画聖の生涯と、新しい雪舟像 http://oldfashioned.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/69-1d68.html

- 【禅】武士に多く支持された禅宗!禅の教えと武士との関係 - わつなぎ https://watsunagi.jp/climate/5571/

- 命を懸けた戦国武将たちの心の支えとは?…乱世を生き抜き、歴史を創った「信仰の力」 https://sengoku-his.com/236

- 武将と仏教の関係/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/59179/

- 後醍醐天皇と足利尊氏に禅宗がもたらしたもの - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/12313

- 【家康の謎】家康が信仰していたのは何宗? - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2023/04/09/093000

- 嫁ぎ先はこんな町 - 「お江」さん最初の - 常滑市 https://www.city.tokoname.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/267/110117scan-4.pdf

- 大野城 https://gururinkansai.com/onojo-owari.html

- 浅井長政の娘・江(崇源院)が嫁いだ佐治氏の居城!常滑市知多大野城跡 https://sengokushiseki.com/?p=1427

- 尾張 知多大野城(宮山城) 佐治水軍の拠点から眺める伊勢湾 | 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-585.html

- 斉年寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%89%E5%B9%B4%E5%AF%BA

- 【季節ごと】茶道におすすめの掛軸|言葉の意味や季節を問わず使用できる掛け軸を紹介 https://re-musubi.jp/column/kaitori/sadou-kakejiku-kisetu

- 禅語あれこれ 万楽堂が説明する、季節事に使われる禅語の読み方と意味について https://www.manrakudo.co.jp/zengo