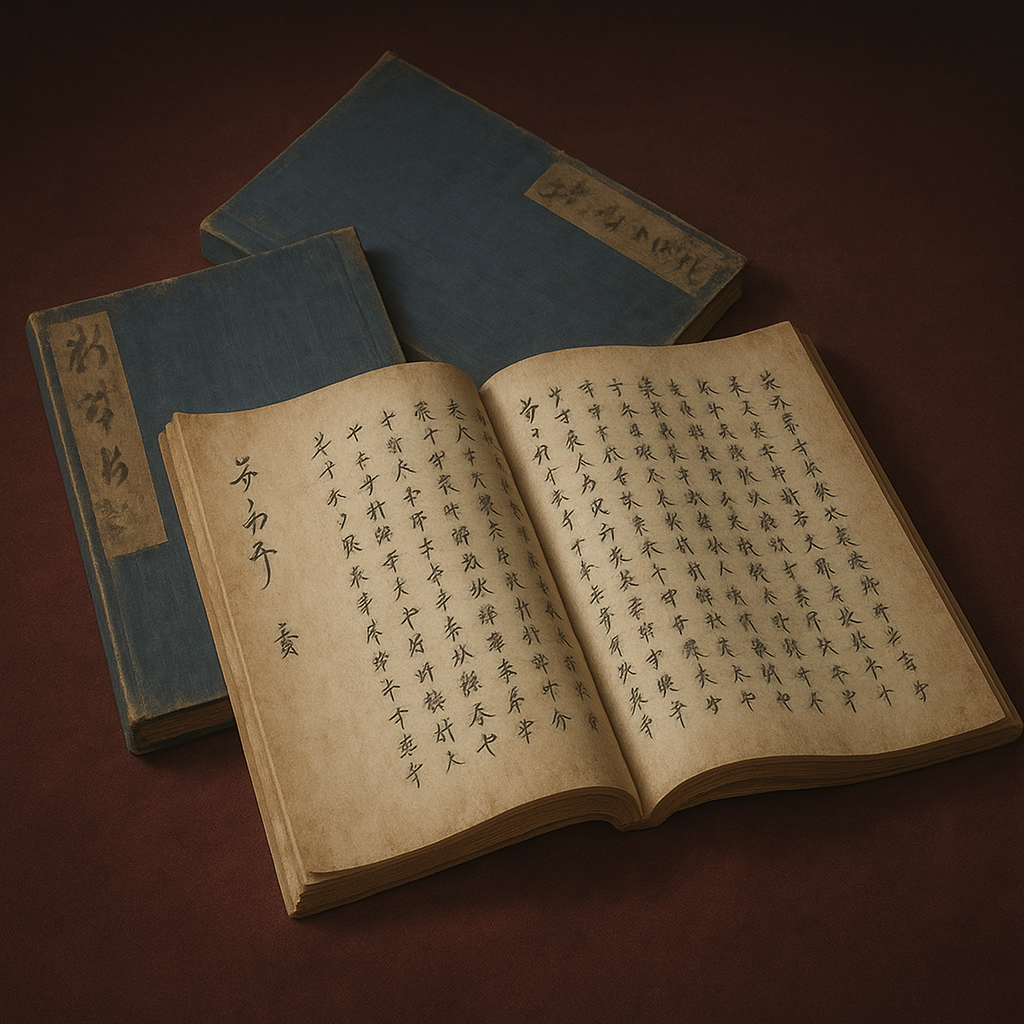

甲陽軍鑑

『甲陽軍鑑』は武田氏の興亡を描く軍学書。口述と編纂で成立し、武士道や戦術を説く。史料的価値は議論されるも、戦国武士の記憶と理想を伝える貴重な文献。

甲陽軍鑑:戦国期武田氏の記憶と理想を映す多層的テクストの徹底分析

序論:『甲陽軍鑑』とは何か――軍学書を超えた複合的文献

『甲陽軍鑑』は、一般に甲斐の戦国大名・武田信玄、勝頼の二代にわたる事績を記した「甲州流軍学書」として知られている 1 。武田家臣の高坂昌信が口述し、その甥である春日惣次郎が筆録、江戸時代初期に軍学者の小幡景憲が編纂したというのが、広く流布してきた本書の成り立ちである。しかし、この理解は『甲陽軍鑑』が持つ重層的な性格の一側面に過ぎない。本書は単なる軍学の教科書に留まらず、武田家の興亡を描く歴史物語であり、戦国武士の生き様と倫理観を説く思想書であり、さらには戦国末期の口語表現を豊富に含んだ貴重な国語学資料でもある 3 。

本書の特異性はその評価の変遷にこそ現れている。江戸時代を通じて、幕府の兵学の基本となるほど広く読まれ、武士の必読書としての地位を確立した 5 。一方で、明治時代に入り、西洋の実証主義歴史学が導入されると、その記述内容に多くの事実誤認や年代の齟齬が指摘され、一時は史料的価値を完全に否定され「偽書」の烙印を押されるに至った 3 。この評価の大きな振幅は、『甲陽軍鑑』が決して単純な文献ではなく、肯定と否定、史実と創作、記憶と理想が複雑に絡み合った、極めて分析しがいのあるテクストであることを示している。

本報告書は、この「偽書か、良質な史料か」という二元論的な問いを超克し、『甲陽軍鑑』の成立の深層、内容の多角的な分析、史料価値をめぐる学術的論争の系譜、そして後世に与えた絶大な影響を徹底的に解明することを目的とする。これにより、本書が戦国という時代を理解する上でいかに重要かつ問題含みの文化遺産であるかを明らかにする。

第一部:成立の深層――誰が、いつ、何のために書いたのか

『甲陽軍鑑』の価値を正しく理解するためには、まずその複雑な成立過程を解き明かす必要がある。伝統的な著者像から、近年の研究によって明らかになった新たな見解まで、その成立をめぐる議論は本書の性格そのものを規定する重要な鍵となる。

第1章:著者・編纂者をめぐる諸説の系譜

『甲陽軍鑑』の著者については、長年にわたり様々な説が唱えられてきた。その変遷は、本書に対する評価の歴史そのものでもある。

伝統説とその根拠

伝統的に、本書は武田四名臣の一人、高坂弾正昌信(春日虎綱)が、主君・武田信玄の死後、その事績や教訓を後世に伝えるために口述し、それを甥の春日惣次郎が筆録、さらに小幡景憲が集大成したとされてきた 2 。本書の奥書には「天正三年乙亥六月吉日」の日付が見られ、これは長篠の戦いで武田軍が大敗を喫した直後であることから、勝頼とその側近である長坂光堅、跡部勝資らへの諫言として書かれたという体裁を取っている 8 。この説は、本書に武田家内部の者しか知り得ないような詳細な逸話が含まれていることや、高坂自身の自己紹介から始まる構成 9 によって、長らく信じられてきた。

小幡景憲の役割と「偽作説」

江戸時代初期の軍学者である小幡景憲は、武田遺臣の家に生まれ、徳川家に仕えた後、甲州流兵学を創始した人物である 5 。景憲が『甲陽軍鑑』を甲州流の教典として用いたことから、彼が単なる編纂者ではなく、実質的な著者、あるいは大幅な加筆・創作を行ったという見方が生まれた 2 。

特に明治時代以降、実証史学の立場から本書を検証した田中義成は、1891年の論文「甲陽軍鑑考」において、他の信頼性の高い史料との比較から年紀や合戦の記述に多数の誤りがあることを指摘し、高坂昌信の著作ではなく、小幡景憲が武田遺臣からの聞き取りなどを基に創作した「偽作」であると断じた 3 。この「小幡景憲偽作説」は、その後の歴史学研究に絶大な影響を与え、戦後においても長く『甲陽軍鑑』の史料的価値を低める根拠とされてきた。

研究史の転換点:酒井憲二による国語学的アプローチ

この状況に大きな転換をもたらしたのが、1990年代以降に発表された国語学者・酒井憲二の一連の研究である 3 。酒井は、現存する膨大な写本や版本を徹底的に比較検討する文献学的・書誌学的な手法を用い、従来の著者論を根底から覆した 3 。

酒井の研究の核心は、その言語分析にある。彼は、『甲陽軍鑑』の本文中に見られる息の長い一文、類語の反復、古語、甲斐・信濃の方言、さらには庶民が用いる「げれつことば」といった特徴に着目した 3 。これらの生々しい口語的表現は、学識ある江戸初期の知識人である小幡景憲が意図的に創作できるものではなく、戦国時代末期に生きた人物の「口語り」をそのまま筆記したものでなければ説明できないと論じたのである 3 。この分析により、小幡景憲の役割は、加筆や潤色を最小限に留めて原本を忠実に書写した「謹直な写し手」であり、本書の原型は高坂虎綱の口述に遡る可能性が極めて高い、と結論付けられた。

また、本書内に見られる史実との矛盾についても、酒井は新たな解釈を提示した。『甲陽軍鑑』自身が巻一の末尾で「存じ出だし次第書するにつき、年号、よろづ不同にして、前後みだりに候とも」と断っているように、記憶違いや順序の混乱は、口述筆記という成立過程を考えればむしろ当然であると指摘した 3 。

この一連の研究は、『甲陽軍鑑』の成立過程が、単一の作者による計画的な「執筆」ではなく、高坂昌信の口述を核としながら、春日惣次郎や他の武田遺臣たちの記憶や伝聞が付け加えられ、最終的に小幡景憲が写本として固定化する過程で、複数の時間と視点が地層のように積み重なった「集合的記憶の産物」であることを示唆している。その複雑な成り立ちこそが、史実との齟齬を生む一方で、戦国武士の生々しい肉声を現代に伝える類稀な価値の源泉となっているのである。

|

学説名 |

主な提唱者・支持者 |

時代 |

著者・編纂者の役割 |

主な論拠 |

現代における評価 |

|

伝統説 |

江戸時代の読者一般 |

江戸時代 |

高坂昌信(口述)、春日惣次郎(筆録)、小幡景憲(編纂) |

奥書の記述、内容の詳細さ |

原型となった口述者の存在を認める上で依然として重要 |

|

小幡景憲偽作説 |

田中義成 |

明治時代~戦後 |

小幡景憲(著者・創作者) |

史実との齟齬、年紀の誤り |

史料批判の重要性を提起したが、言語的側面を軽視しており、現在では全面的には支持されない |

|

口述筆記・忠実書写説 |

酒井憲二 |

1990年代以降 |

高坂昌信(口述)、大倉彦十郎(筆記)、春日惣次郎(書継)、小幡景憲(忠実な写し手) |

本文の古語・方言・口語的特徴、文献学的・書誌学的分析 |

現在の『甲陽軍鑑』研究の基盤となっており、史料的価値を再評価する大きな契機となった |

第2章:複雑な伝本系統と出版の経緯

『甲陽軍鑑』が後世に与えた影響の大きさを考える上で、その伝本がどのように形成され、いかなる経緯で世に広まったかを知ることは不可欠である。

主要な版本の系統

江戸時代だけで20種類以上が出版されたと言われる『甲陽軍鑑』の版本は、大きく二つの系統に分類される 4 。

- 古系統(十行本系) : 最も古い版本と考えられているのが、刊行年や版元の記載がない「無刊記十行本」である。これは1ページが10行で組まれており、元和年間(1615-1624)から寛永初期にかけて出版されたと推定される 4 。現在知られている最古の刊記を持つ明暦二年(1656年)版は、この系統に属する 2 。

- 新系統(十一行本系) : 十行本よりやや後に刊行されたと考えられるのが「無刊記十一行本」である 4 。この系統で刊記があるものとしては万治二年(1659年)版が知られており、現在広く読まれている岩波文庫版の底本もこの系統に含まれる 4 。

予期せぬ出版の裏事情

本書がこれほど広く流布した背景には、通常の出版プロセスとは異なる、数奇な経緯があったことが近年の研究で明らかになっている 4 。小幡景憲の弟子であった大名・稲垣重種は、景憲が秘蔵する『甲陽軍鑑』の書写を熱望し、家臣である小姓にその作業を命じた。しかし、後に浪人したこの小姓が、写本を京都の版元に無断で売り渡し、莫大な金銭を得た。これが、景憲の意図しない形での『甲陽軍鑑』の初版行であったという 5 。

この事実を知った稲垣重種は激怒し、小姓を切腹させ、版木を没収して絶版にすることを景憲に申し出た。ところが、景憲は意外にも「自分もかねてより出版したいと考えていたが、費用がかさむため躊躇していた。好都合なのでそのままにしておいてほしい」と返答し、この無断出版を追認したと伝えられる 5 。

この逸話が示すように、『甲陽軍鑑』の爆発的な普及は、ある種の「海賊版」的な出自に起因する側面があった。正規のルートであれば幕府などの統制下で限られた範囲の流布に留まった可能性もあるが、この偶発的な商業出版によって、本書は統制を受けない形で広く市場に出回った。結果として、甲州流軍学の教典としての権威と、大衆的な読み物としての娯楽性が両立し、武家から庶民に至るまで幅広い読者層を獲得することに成功したのである 4 。

最新の発見:「末書」がもたらした新知見

『甲陽軍鑑』研究は今なお進行中であり、2018年には、これまで未発見であった「末書」の四冊目が都内の民家で発見されるという画期的な出来事があった 3 。この新史料には、「末書は本編の足らざるところを詳しく書いた」と記されており、武田家の具体的な統治政策に関する記述が含まれていた。

特に注目されるのは、領国拡大に伴って増加した新参家臣と古参の譜代家臣団との融和を図るため、両者の縁組を積極的に進めていたという記述である。信玄側室の小宰相という女性が、この縁組政策について信玄に意見を述べていたとされ、こうした血縁によるネットワーク構築が、武田家臣団の強固な結束力の要因であった可能性が示唆された 3 。さらに、信玄が天下統一を具体的に構想し、東北から中国地方に至る37カ国の絵図を集め、その拠点として相模国(現在の神奈川県座間市)の「ほしのや」という場所を選定していたという記述も発見され、信玄の戦略構想の壮大さを裏付けるものとして大きな注目を集めている 3 。

第二部:内容の解読――武田家の栄枯盛衰と武士の理想

『甲陽軍鑑』は、本編20巻59品、起巻、目録、末書からなる膨大なテクストである 3 。その内容は、武田信虎、信玄、勝頼の三代にわたる歴史を縦軸としながらも、特定の主題について深く掘り下げる部分が混在し、一見すると雑然とした構成を取っている 9 。しかし、その多様な記述の中に、甲州流軍学の神髄と、戦国武士が目指すべき理想像が明確に描き出されている。

第1章:『甲陽軍鑑』の全体構造

本書は、品第一の「甲州法度之次第」から始まり、品第五十九で春日惣次郎が執筆の経緯を語る形で締めくくられる 8 。その内容は大きく、合戦記事、軍法・軍学、法度・刑法、家臣団の逸話、そして武士の心構えを説く教訓に分類できる 1 。

時系列は、信虎の追放(品第三)、信玄の初陣(品第三)、川中島の戦い(品十二)、長篠の戦い(品四十下以降)など、概ね年代に沿って展開する 9 。しかし、その間に「大将四通りの型」(品十一)や「侍衆四人の型」(品十四)といった人物類型論、「武士諸道具について」(品十五)といった軍備論が挿入されるなど、主題ごとに話が前後する特徴を持つ 9 。この構成は、本書が単なる年代記ではなく、武田家の事績を事例として用いながら、普遍的な教訓を導き出そうとする意図を持っていたことを示している。

第2章:甲州流軍学の神髄

『甲陽軍鑑』の中核をなすのは、甲州流と称される軍学思想である。その思想は、伝説的な軍師・山本勘助の言動に仮託される形で具体的に語られることが多い 2 。

勘助は、築城、陣形、兵の配置といった軍事技術に精通するだけでなく、天文や気象を読む「雲気煙気」、吉凶を占う「五音の占」や「日取り」にも通じた、総合的な軍略家として描かれる 9 。信玄が軍師を召し抱える際に「占いは足利にて伝授か」と尋ねたという逸話は、当時の武将が合理的な戦術だけでなく、占術のような超自然的な知をも重視していたことを示している 18 。

甲州流兵法の根底にあるのは、単なる勝利至上主義ではない、より大局的な戦略観である。信玄の言葉として伝えられる「四十歳より前は勝つように。四十歳から後は負けぬように」という教えは、目先の小さな勝利に固執するのではなく、長期的に敗北しない強固な態勢を築くことの重要性を説いている 16 。これは、中国の古典兵法書『孫子』の影響を受けつつも 18 、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」という有名な言葉 4 に象徴されるように、人材の育成と組織の結束を最も重視する、武田家独自の実践哲学へと昇華されている。

第3章:武士道という思想の萌芽

『甲陽軍鑑』が思想史において持つ最大の価値は、「武士道」という言葉の初出史料の一つである点にある 3 。本書は、戦国時代に形成された武士の価値観や行動規範を、江戸初期の視点から集大成し、言語化した最初の文献の一つと言える。

本書が描く武士の理想像は、義を重んじ、主君への忠誠を貫き、いかなる状況でも恥じない生き方を全うすることである 21 。例えば、ささいな喧嘩沙汰で武田家の名誉を汚した二人の家臣に対し、信玄が耳と鼻を削ぎ、追放の上で処刑するという厳罰を下した逸話が紹介されている 21 。これは、個人の感情や名誉よりも、組織全体の規律と名誉を最優先する、厳しい集団倫理の現れである。

しかし、本書が説くのは単なる戦闘技術や厳格な規律だけではない。品第一では、人のなすべき仕事の基本として儒教の「五常(仁・義・礼・智・信)」と「六芸(礼・楽・射・御・書・数)」が挙げられ、武士の本分である武芸だけでなく、学問、特に儒学や中国古典を修めることの重要性が強く説かれている 21 。信玄の弟・武田信繁が遺したとされる家訓「典厩九十九箇条」には、「身躰に相当せざる儀、一言も出語すべからざる事(分不相応なことを一言も口にしてはならない)」、「僧・童女・貧者に於て、弥(いよいよ)人に随いて慇懃(いんぎん)すべき事(僧侶や子供、貧しい者に対してこそ、ますます丁寧に接するべきである)」といった、深い人間洞察に基づく行動規範が示されており、武田家の武士たちが単なる戦闘のプロフェッショナルではなく、高い倫理観と教養を求められていたことがわかる 21 。

ここで注目すべきは、『甲陽軍鑑』が提示する「武士道」が、後世の泰平の世で観念化された武士道とは異なり、常に死と隣り合わせの戦闘集団を維持するための、極めて実践的な組織論理であったという点である。例えば、常に斬り、斬られる覚悟を持つ「脇差心」があれば、かえって軽率な争いを避ける抑止力になるという論理は 21 、精神論であると同時に、組織内の無用な衝突を防ぎ、戦闘能力を維持するためのプラグマティズムに貫かれている。学問の奨励も、単なる教養のためではなく、大局的な判断ができる優れた指揮官を育成するという、組織の生存戦略と不可分であった。このように、『甲陽軍鑑』は、武士道が単なる美学としてではなく、過酷な現実を生き抜くための機能的なイデオロギーとして誕生した過程を生々しく伝えている。

第三部:史料価値の再検討――偽書か、良質な史料か

『甲陽軍鑑』をめぐる評価は、その史料的価値をどう捉えるかという点で、時代と共に大きく揺れ動いてきた。事実を正確に記録した歴史書なのか、それとも後世の創作に満ちた物語なのか。この問いに対する答えは、単純な二者択一ではありえない。

第1章:史料的価値の否定から再評価へ

明治期に入り、実証主義的な近代歴史学が主流となると、『甲陽軍鑑』は厳しい批判に晒された。1891年、東京帝国大学の田中義成が発表した「甲陽軍鑑考」は、その画期となった 3 。田中は、確実な古文書や他の記録との比較から、本書に記された年紀、人物の官位、合戦の経緯などに多数の誤りが含まれることを論証し、高坂昌信の作ではなく小幡景憲による偽作であると結論付けた 3 。この論文の影響は絶大で、以後、戦後の歴史学界においても『甲陽軍鑑』は信頼性の低い二次史料、あるいは史料的価値のない軍記物語として扱われることが長らく続いた。

しかし、1990年代の酒井憲二による国語学的研究は、この評価を覆す大きな契機となった 3 。酒井の研究は、本書の言語的特徴からその成立が戦国末期に遡る可能性を示し、「誤りが多いから偽作である」という単純な図式を乗り越える道を開いた。これに呼応するように、平山優や黒田日出男といった歴史学者たちも、史料批判を前提とすれば、本書から戦国武士の習俗、価値観、政治構造、外交の実態など、他の史料からは得難い貴重な情報を引き出せると主張し始めた 3 。

かつて本書の誤りの証拠とされた記述が、後の研究によって再解釈される例も現れている。例えば、今川家の家臣として登場する「長閑斎」という人物は、長らく実在が確認できず創作と見なされていたが、2009年に平山優によって駿河久能城主の今福長閑斎に比定される可能性が示され、従来の説が覆された 3 。このように、今日の研究では、『甲陽軍鑑』は単純に史実か否かを判断する対象ではなく、記述の背後にある意図や、それが反映している時代の記憶を慎重に読み解くべき、複雑で豊かな情報源として再評価されている。

第2章:合戦記述の比較分析

『甲陽軍鑑』の史料的性格を具体的に理解するために、いくつかの著名な合戦の記述を他の史料と比較検討する。

事例研究1:川中島の戦い

『甲陽軍鑑』が描く第四次川中島の戦いは、日本の合戦史上最も有名な場面の一つである。山本勘助が考案したとされる、本隊と別動隊で敵を挟撃する「啄木鳥戦法」と、それを見破った上杉謙信が武田本陣に突撃し、信玄と謙信が一騎打ちに及ぶという劇的な逸話は、本書の記述によって広く知られるようになった 24 。本書は戦況を「卯の刻(午前6時頃)に始まった前半は越後輝虎の勝ち、巳の刻(午前10時頃)に始まった合戦は甲州信玄公の勝ち」と総括し、武田軍も甚大な被害を受けながらも、最終的には戦略的勝利を収めたという物語を構築している 26 。

しかし、これらの劇的な逸話、特に「啄木鳥戦法」や一騎打ちの場面は、他の信頼できる同時代史料では一切確認することができない 25 。このことから、これらの記述は史実というよりは、後世の創作である可能性が極めて高いと考えられている。だが、史実性とは別の次元で、これらの物語は信玄の深謀遠慮と謙信の勇猛果敢さという両雄の人物像を鮮烈に描き出し、後の講談や歌舞伎、浮世絵の格好の題材となって大衆文化に浸透していく上で、決定的な役割を果たした 2 。

事例研究2:長篠の戦い

天正三年(1575年)の長篠の戦いは、武田家の運命を決定づけた戦いである。『甲陽軍鑑』は、この敗戦の原因を、武田家内部の意思決定の問題に求めている。すなわち、山県昌景や馬場信春といった宿老たちが、織田・徳川連合軍との兵力差(武田1万5千に対し連合軍3万)を理由に決戦回避を主張したにもかかわらず、当主の勝頼が若気の至りと慢心から、側近たちの主戦論に乗り、無謀な突撃を敢行したことが最大の敗因であると、譜代家臣の視点から厳しく断じている 3 。

一方、織田側の史料である太田牛一の『信長公記』は、敗因をより客観的・軍事的な側面から記述する。信長が三千丁ともいわれる大量の鉄砲を準備し、馬防柵を三重に巡らせて武田の騎馬突撃に備えるなど、周到な準備と圧倒的な火力が勝敗を決した要因として描かれている 31 。

両史料を比較検討することで、長篠の敗因が、単に勝頼の判断ミスだけでなく、武田家が織田家の動員力と新兵器(鉄砲の組織的運用)に対応できなかったという軍事技術・兵站上の問題、そして『甲陽軍鑑』が指摘する家臣団内部の不和といった、複数の要因が複合的に絡み合った結果であったことが立体的に浮かび上がってくる 30 。

事例研究3:武田氏の滅亡

天正十年(1582年)の武田氏滅亡と、当主・勝頼の最期についても、史料によってその描かれ方は異なる。『甲陽軍鑑』は、勝頼が天目山で敵兵に追い詰められた際、最後まで太刀を振るって奮戦し、敵兵数人を斬り伏せた後に壮絶な戦死を遂げたとして、武将としての勇猛さを最後まで強調して描いている 34 。

これに対し、『甲乱記』や、武田家侍女の記録とされる『理慶尼記』は、勝頼が自刃したと記しており、記述に明確な相違が見られる 35 。この違いは、同じ歴史的事件であっても、誰が、どのような意図を持って記録したかによって、その物語が大きく変わることを示している。『甲陽軍鑑』の記述には、滅びゆく武田家の最後の当主を、悲劇の中にありながらも武人としての名誉を失わなかった英雄として記憶し、後世に伝えようとする強い意志が働いていると解釈できる。

これらの事例が示すように、『甲陽軍鑑』の歴史記述は、単なる「事実の記録」ではなく、歴史的な出来事に対して道徳的・教訓的な意味を与え、後世へのメッセージとして再構築する「意味の構築」の作業であると言える。したがって、本書は歴史ノンフィクションとしてではなく、戦国という時代の記憶がどのように解釈され、物語られていったかを探るための、第一級の歴史解釈の書として読むべきなのである。

第四部:後世への遺産――『甲陽軍鑑』が創り上げたもの

『甲陽軍鑑』が日本の歴史と文化に与えた影響は計り知れない。特に、江戸時代の武士の精神形成と、現代に至る武田信玄の英雄像の確立において、本書は決定的な役割を果たした。

第1章:江戸武士の教科書として

戦乱の世が終わり、泰平の時代が訪れた江戸時代において、武士階級は自らの存在意義を再定義する必要に迫られた。もはや戦場で武功を立てることがなくなった彼らにとって、武士としてのアイデンティティを維持するための精神的な支柱が求められたのである。その役割を担ったのが、『甲陽軍鑑』であった 39 。

小幡景憲が創始した甲州流兵学は、幕府の公式兵学の基本とされ、多くの旗本や諸大名の家臣たちがこれを学んだ 5 。その中心的な教典とされた『甲陽軍鑑』は、単なる戦術書としてだけでなく、理想の主君と家臣の関係、組織における個人の心構え、そして逆境における人間の生き様を説く人生の指南書として、広く武士社会に受け入れられた 6 。本書に描かれた、信玄への絶対的な忠誠を誓い、命を懸けて戦う家臣たちの姿は、泰平の世の武士たちにとって、自らが拠って立つべき行動規範、すなわち「武士道」の具体的な手本となったのである 21 。

第2章:英雄像の形成と大衆文化への浸透

今日、我々が抱く武田信玄やその家臣団のイメージの多くは、『甲陽軍鑑』によって創り上げられたと言っても過言ではない 5 。

本書において信玄は、単なる有能な戦国大名ではなく、中国三国時代の名軍師・諸葛孔明にもなぞらえられる、深謀遠慮に長け、家臣や領民を慈しむ理想的な君主として描かれている 41 。その一方で、隻眼で足が不自由というハンディキャップを背負いながらも、卓越した知謀で信玄を支えた軍師・山本勘助という、極めて魅力的で人間味あふれるキャラクターを創出し、世に広めたのも本書の大きな功績である 2 。

これらの生き生きとした人物像と劇的な物語は、江戸時代の大衆文化にとって格好の題材となった。川中島の合戦をはじめとする数々のエピソードは、講談、人形浄瑠璃、歌舞伎といった舞台芸能で繰り返し上演され、武者絵(浮世絵)の題材としても絶大な人気を博した 2 。これにより、武田家の物語は武士階級という枠を超え、広く庶民にまで親しまれる国民的なコンテンツとなった。この文化的影響力は、現代における歴史小説、映画、テレビドラマ、さらにはゲームに至るまで、形を変えながら脈々と受け継がれている。

結論:『甲陽軍鑑』をいかに読むべきか

『甲陽軍鑑』は、史実の正確性という単一の尺度では到底測ることのできない、極めて複合的な価値を持つ文化遺産である。本書の分析を通じて明らかになったその多角的な性格を、以下に総括する。

- 軍学書として : 小幡景憲によって体系化された甲州流軍学の思想的背景と、具体的な戦術論を知るための基本文献である。

- 思想書として : 「武士道」という概念が形成される過程と、戦国武士の倫理観・価値観を具体的に示す、思想史上の重要資料である。

- 国語学資料として : 戦国時代末期の口語表現や方言を豊富に含み、日本語の歴史を研究する上で他に代えがたい価値を持つ。

- 歴史物語として : 戦国時代の記憶が、江戸時代初期の人々によってどのように解釈され、教訓に満ちた物語として再生産されたかを示す、文化史の貴重な証言である。

結論として、『甲陽軍鑑』は、単に「正しいか、間違っているか」を問うべき文献ではない。史料批判の視点を持ち、その記述の偏りや創作性を認識した上で読めば、本書は戦国時代の社会、文化、そして人々の心性を理解するための、他の一次史料にはない豊かさを提供してくれる。同時に、本書が生み出した物語が、江戸時代から現代に至るまで、日本人の歴史観や英雄像にいかに大きな影響を与え続けてきたかを考察することは、歴史がいかに語り継がれ、消費されていくかを学ぶための絶好のケーススタディとなる。

なぜそのように書かれたのか、その背後にある記憶、意図、そして願いを読み解くことこそが、『甲陽軍鑑』という巨大なテクストと向き合う上で最も重要な姿勢であると言えよう。

引用文献

- 甲陽軍鑑 https://tenjikuroujin.sakura.ne.jp/t03castle17/

- 甲陽軍鑑(コウヨウグンカン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91-63301

- 甲陽軍鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- vol.83 - 特集1 - | 印刷博物館ニュース | 印刷博物館 Printing Museum ... https://www.printing-museum.org/etc/pnews/08301.php

- 武田信玄と『甲陽軍鑑』 - 印刷博物館 https://www.printing-museum.org/etc/pnews/083_1.php

- 「やまなし歴史の道」探訪を深める3つの視点 戦国の世と武田氏 現代へ続くサムライ文化 - 山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/104197/0011.pdf

- 甲陽軍鑑 - 市立米沢図書館 https://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/BJ112.html

- ;「上田原合戦」「戸石崩れ」に見る『甲陽軍鑑』のリアリティ http://yogokun.my.coocan.jp/kouyougunkan.htm

- 甲陽軍鑑 各品の概要まとめ - note https://note.com/gunkan2222neco/n/na5482df834d4

- 甲陽軍鑑の取り扱いについて - note https://note.com/gunkan2222neco/n/n71510971099a

- ﹃土芥高岡記﹄成立前史︑及びその作者像に迫る一考察 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/16641/0410800812.pdf

- 甲陽軍鑑について - 戦国史研究の窓 https://sengoku-period.com/sengokudaimyo/takeda/koyogunkan/

- 甲陽軍鑑 https://museum.umic.jp/sanada/siryo/sandai/020606.html

- 甲陽軍鑑 こうようぐんかん - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/QB-9392?locale=ja

- 甲陽軍鑑/品第三 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91/%E5%93%81%E7%AC%AC%E4%B8%89

- 武田信玄の大将として - 横浜歴史研究会 https://www.yokoreki.com/wp-content/uploads/2018/11/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%B0%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%90%89%E7%94%B0%E5%8F%8B%E9%9B%85%EF%BC%88%E6%94%B9%E5%AE%9A%EF%BC%89.pdf

- 山本勘助 名軍師/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90087/

- 【第16回】武田信玄と足利学校 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/category/000000/p001334.html

- 【計編】孫子の兵法と甲陽軍鑑 - note https://note.com/gunkan2222neco/n/n8231f47de4c1

- オンラインジャーナル/PMプロの知恵コーナー - 日本プロジェクトマネジメント協会 https://www.pmaj.or.jp/online/1407/samurai.html

- 戦国乱世の武士の在り方を記した『甲陽軍鑑』が、武士道の原型を伝えている https://rensei-kan.com/blog/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E4%B9%B1%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%9C%A8%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%82%92%E8%A8%98%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8E%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91%E3%80%8F/

- 甲陽軍鑑史料論 https://rissho.repo.nii.ac.jp/record/6844/files/bun_kiyo24_A_102_kudoda.pdf

- 4-9 桶狭間合戦に関する資料・研究書 | nobunagamaps.com https://nobunagamaps.com/690okehazama.html

- 山本勘助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9

- 川中島、謙信・信玄一騎打ちの真相について http://yogokun.my.coocan.jp/kawanakajima.htm

- 【甲陽軍鑑】川中島の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/historical-material/documents4/

- 『甲陽軍鑑』が記す川中島の合戦 - 長野市誌 第二巻 歴史編 原始・古代・中世 https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100020/ct00000002/ht003080

- 【武田信玄と上杉謙信の関係】第一次~第五次合戦まで「川中島の戦い」を徹底解説 - 歴史プラス https://rekishiplus.com/?mode=f6

- して、新しい切り口としての川中島の戦い像の構築を試みました。 - 真田宝物館 https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/bok_63f387fa.pdf

- 【書評】『長篠合戦と武田勝頼』|木元隆雄 - note https://note.com/takao_tanq/n/nd0e253e40929

- 「大量の鉄砲が武田の騎馬隊を蹴散らした」はウソである…最新の研究でわかった長篠の戦いの本当の姿 武田軍の主力は騎馬隊ではなく長槍隊だった (2ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/66303?page=2

- 長篠の戦い - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7124/

- 長篠合戦|織田軍勝利の真相 - 日本の城研究記 https://takato.stars.ne.jp/kiji/s-takeda.html

- 1582年(前半) 武田家の滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-1/

- 武田勝頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%8B%9D%E9%A0%BC

- 甲乱記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%94%B2%E4%B9%B1%E8%A8%98

- 最後はみずから妻の首を落とすはめに…武田氏滅亡のとき忠臣が涙ながらに勝頼に指摘したリーダー失格の理由 一門の屍を山野にさらすことになるとは、後代までの恥辱 (5ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/70294?page=5

- 武田勝頼の最期とその辞世……歴史家が語る天目山、武田滅亡の瞬間とは | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8919?p=1

- 信玄の『甲陽軍鑑』の教えはビジネスに生かせる|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-044.html

- 江戸 の検索結果 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/search?page=1677286800&q=%E6%B1%9F%E6%88%B8

- 武田信玄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84

- 後世の武士の規範となった文武分別の道、武士としての職分を求め続けた『甲陽軍鑑』の思想 https://rensei-kan.com/blog/%E5%BE%8C%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%AE%E8%A6%8F%E7%AF%84%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%96%87%E6%AD%A6%E5%88%86%E5%88%A5%E3%81%AE%E9%81%93/