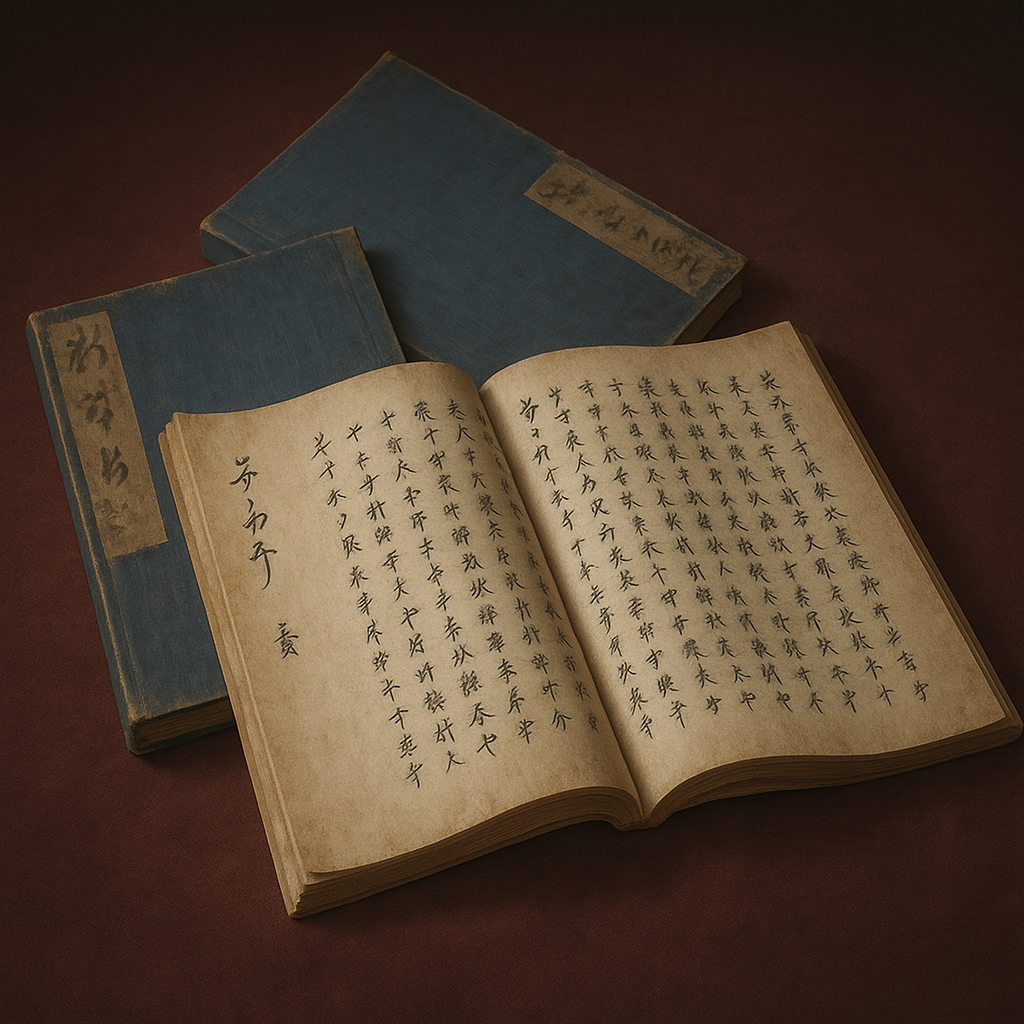

立正安国論

『立正安国論』は日蓮の国家鎮護思想。戦国時代に法華一揆の思想的基盤となり、京都町衆と結びつき武装化。信長・家康と衝突し、宗教勢力の政治力変遷を促した。その過激な思想は弾圧も招いた。

『立正安国論』と戦国時代:国家鎮護の思想から武装する宗教へ

序論:鎌倉時代の預言から戦国の現実へ

本報告書は、日蓮が文応元年(1260年)に著した『立正安国論』が、その執筆から約300年の時を経て、戦国時代の日本社会を動かす強力なイデオロギーとしていかに機能したかを解明するものである 1 。単なる教義の解説に留まらず、その思想が京都の町衆や戦国大名を巻き込み、「法華一揆」や「天文法華の乱」といった歴史的事件へと至る力学を、政治・経済・社会の複合的視点から徹底的に分析する。

なぜ一介の宗教書が、武装蜂起や大規模な宗教戦争の精神的支柱となり得たのか。鎌倉時代に国家鎮護を願って記された思想は、戦国の動乱の中でどのように解釈され、変容し、そして過激化していったのか。この問いを本報告書の中心に据え、その思想的系譜と社会的影響の全貌に迫る。

第一部:『立正安国論』の思想的根源と構造

本章では、『立正安国論』が執筆された鎌倉時代中期の特異な状況と、その中で形成された思想の核心を解剖する。これにより、後の戦国時代における劇的な展開の思想的源流を明らかにする。

第一章:執筆の時代背景 ― 災厄と救済の希求

『立正安国論』が世に出た13世紀半ばの日本は、未曾有の災厄に見舞われていた。その直接的な執筆の契機となったのが、正嘉元年(1257年)8月23日に鎌倉を襲った大地震である 3 。この地震の凄惨な様子は、幕府の公式記録である『吾妻鏡』にも記されており、神社仏閣は倒壊し、地が裂けて水が噴き出したと伝えられる 4 。さらに、正嘉3年(1259年)には大飢饉、翌正元元年には疫病が猛威を振るい、社会は混乱の極みにあった 4 。

日蓮は、本書の冒頭で「旅客来りて嘆いて曰く、近年より近日に至るまで、天変地夭・飢饉疫癘、遍く天下に満ち、広く地上に迸る。牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり」と、自らが目の当たりにしたであろう地獄絵図のような光景を描写している 4 。この惨状は、単なる自然現象としてではなく、国家のあり方や人々の信仰を問う「天」からの警告と受け止められていた 5 。当時、為政者や知識人層は、天変地異の原因を倫理的・宗教的に解釈し、対処しようと試みていた。例えば、宮中の陰陽寮は「天文密奏」と呼ばれる報告書を作成し、天体の異常が為政者の不徳を示すものとして奏上していた 5 。『立正安国論』が、為政者への政策提言書である「勘文」の形式で提出されたのは、まさにこうした時代的・思想的土壌があったからに他ならない 4 。

第二章:思想の核心 ― 「立正」なくして「安国」なし

立て続けに起こる災厄の根本原因を、日蓮は人々の信仰のあり方に求めた。その論理の中核をなすのが「依正不二」という仏教思想である。これは、衆生(正報)と、その衆生が住む環境や国土(依報)は一体不可分であり、人々の心が穢れれば国土もまた荒廃するという考え方である 6 。

この論理に基づき、日蓮は災厄の真の原因を、人々が正しい教えである法華経に背き、誤った教えを信じる「謗法」にあると断じた 6 。特に、当時の民衆に広く受け入れられていた浄土宗の開祖・法然が、その主著『選択本願念仏集』(選択集)において法華経をはじめとする諸経を「捨閉閣抛」(捨てよ、閉じよ、閣け、抛て)と排斥したことを厳しく批判し、これを最大の謗法と位置づけた 1 。正しい仏法が蔑ろにされることで、国を守護する善神たちは国を去り、代わりに災いをもたらす悪鬼が蔓延る。その結果として、「他国侵逼難」(他国からの侵略)や「自界叛逆難」(内乱)といった「七難」が次々と起こるのだと警告した 6 。

そして、この国難を乗り越え、真の国家安寧(安国)を実現する唯一の道は、謗法を禁じ、人々が「実乗の一善」、すなわち唯一真実の教えである法華経に帰依すること(立正)であると結論づけた 6 。日蓮は、為政者がこの「立正」を断行し、国を挙げて法華経を信仰するならば、「三界は皆仏国也。仏国其れ衰へん哉。(中略)身は是安全にして、心は是禅定ならん」と述べ、この地上に仏の理想郷が実現されると高らかに宣言したのである 6 。

第三章:戦略としての形式 ― 諫言と他宗排撃

『立正安国論』は、その内容のみならず、形式においても極めて戦略的に構築されている。本書は、災いを嘆く旅の客と、その問いに答える宿屋の主人との十番にわたる問答形式で構成されている 1 。これは、当時の最高権力者であった前執権・北条時頼への直接的な諫言という、極めて危険な政治的行為の衝撃を和らげつつ、その主張を効果的に伝えるための、高度な修辞的戦略であったと考えられる 1 。

一方で、その内容は極めてラディカルであり、痛烈な他宗排撃に貫かれている。その思想を端的に表すのが、後に「四箇の格言」として知られるようになる批判である 9 。

- 念仏無間: 阿弥陀仏への信仰は、この世界を現に教化している釈迦牟尼仏への恩を忘れる「不知恩」の行為であり、人々を救いから最も遠い無間地獄へと堕とす教えであると断じた 10 。

- 禅天魔: 経典の言葉(教)に基づかず、心から心へと法が伝えられたとする「教外別伝」を標榜する禅宗は、仏の教えを内側から破壊する天魔の所業であると批判した 10 。

- 真言亡国: 承久の乱(1221年)において、朝廷側が真言密教の秘法による戦勝祈願を盛んに行ったにもかかわらず、幕府軍に大敗した史実を挙げ、国家を滅ぼす邪法であると論じた 10 。

- 律国賊: 戒律の遵守を重んじる律宗もまた、人々を真実の教えから遠ざけ惑わすものであり、国を害する国賊の教えであるとした 10 。

この徹底した排他性と攻撃性は、単なる教義論争の域を超えており、自らの正しさを証明するために他者を断罪することも厭わないという姿勢を示している。このラディカリズムこそが、約300年後の戦国時代において、日蓮宗が他宗派と激しく衝突する戦闘的な教団へと変貌していく思想的なDNAとなったのである。

このように、『立正安国論』は単なる宗教書ではなく、為政者に対する政治的マニフェストとしての性格を色濃く持っていた。災害という国家的危機に対し、その原因を特定し、特定の宗教(念仏宗)の禁止という国家権力の発動を伴う具体的な解決策を提示しているからである。その本質は「正しい信仰(立正)に基づいた国家統治(安国)を求める」という、極めて政治的な要求であった。

|

問答 |

主張の要点(客・主人) |

論理展開の要約 |

引用される主要経典 |

政治的要求 |

|

序 |

客: 近年の天変地異、飢饉、疫病の惨状を嘆く。 |

災害の現実を提示し、問題提起を行う。 |

- |

- |

|

第一~三 |

主人: 災厄の原因は、人々が正法に背き、邪法に帰依していることにある。 |

依正不二の論理に基づき、災厄の原因を「謗法」に特定する。 |

金光明経、大集経、仁王経 |

誤った信仰が国家を危うくするという認識の共有。 |

|

第四~七 |

主人: 特に法然の『選択集』が法華経を誹謗し、念仏宗が国中に蔓延っていることが最大の原因である。 |

謗法の中心として浄土宗(念仏宗)を名指しで批判し、その教義の誤りを論証する。 |

涅槃経、法華経 |

念仏宗の信仰を停止させるべきである。 |

|

第八 |

客: 主人の主張は過激であり、他宗を誹謗するものであると反論する。 |

読者(時頼)の反論を想定し、それに対して再反論を行う形式をとる。 |

- |

権力者からの反発を織り込んだ上での説得。 |

|

第九 |

主人: 謗法を放置すれば、七難のうち未だ起きていない「他国侵逼難」と「自界叛逆難」が必ず起こる。 |

蒙古襲来や内乱を預言する形で、即時の対応を迫る。 |

薬師経、仁王経 |

邪法の禁止という国家的決断を早急に行うべきである。 |

|

第十 |

客: 主人の教えを理解し、信仰の心を改め、「実乗の一善」に帰依することを誓う。 |

主人の主張が受け入れられた形での結び。 |

- |

為政者(時頼)に、同様の決断を促す。 |

第二部:思想の継承と戦国期における日蓮宗の展開

鎌倉時代に提示された『立正安国論』の思想は、約300年の時を経て、戦国の動乱期に新たな担い手を得て社会の各層へと浸透していった。その過程は、思想の先鋭化と、社会構造の変化との相互作用によって特徴づけられる。

第四章:「折伏」の系譜 ― 攻撃的布教の確立

『立正安国論』に示された排他的な思想は、後代の僧たちによってさらに先鋭化され、実践的な布教方法として体系化されていった。その象徴的な人物が、室町時代中期に活動した日親である。彼は『立正安国論』の精神を継承し、さらに過激にした『立正治国論』を著し、時の将軍・足利義教に献上した 11 。そのあまりに直接的な諫言は義教の怒りを買い、日親は捕らえられ、拷問として焼けた鍋を頭に被せられたという伝説から「鍋かむり日親」の異名で知られるようになった 12 。

日親が唱えた「不受不施」の思想は、法華経を信じない者からの布施(寄進)は一切受けず、また日蓮宗徒も他宗の寺社に布施をしてはならないという、徹底した純粋主義・排他主義であった 14 。これは、後の日蓮宗不受不施派の源流となり、権力との非和解的な対立を生む思想的根源となる。

こうした思想的背景のもと、日蓮宗の布教活動は「折伏(しゃくぶく)」と呼ばれる攻撃的なスタイルを特徴とするようになった 15 。折伏とは、相手の誤りを徹底的に論破し、時には強いてでも自らの教えに改宗させるという布教方法である。これは、多くの人々が集まる場所での辻説法 17 や、他宗派との公開討論である宗論 19 といった形で実践され、絶えず社会的な摩擦と緊張を生み出す要因となった。

第五章:京都町衆との結合 ― 経済力と信仰

戦国時代の日蓮宗の飛躍的な発展を理解する上で不可欠なのが、京都の町衆(ちょうしゅう)との強固な結びつきである。応仁の乱(1467-1477年)で荒廃した京都の復興を担ったのは、公家や武士ではなく、経済力を蓄えた商工業者たちであった。特に、金融業者である土倉(どそう)や酒屋といった富裕な町衆は、自治組織「町組」を形成し、都市の運営に絶大な影響力を持つようになっていた 20 。

日蓮宗の教えは、こうした新興の町衆の精神性に強く訴えかけるものがあった。血筋や家柄ではなく、個人の才覚と努力で富を築き上げた彼らにとって、個人の強い信念と現世での成功を肯定する日蓮宗の教えは、自らの生き方を肯定するイデオロギーとして機能した。刀剣の鑑定で名を馳せた本阿弥家 14 や、呉服商の豪商「雁金屋」(画家・尾形光琳の実家) 23 など、京都を代表する有力な町衆が次々と日蓮宗に帰依し、教団の強力な経済的パトロンとなった。その結果、16世紀初頭の京都では、特に下京地域において住民のほとんどが日蓮宗徒(法華衆)で占められるというほどの勢力拡大を遂げたのである 24 。

第六章:戦国大名と日蓮宗 ― 庇護と利用の多様相

日蓮宗の拡大は、都市の町衆だけに支えられていたわけではない。戦国大名との関係もまた、その勢力伸長における重要な要素であった。武家社会では禅宗が広く受け入れられていた 26 一方で、日蓮宗もまた多くの武将の帰依を集めた。その関係性は、純粋な信仰から政治的・軍事的な利害の一致まで、極めて多様であった。

戦国時代における日蓮宗の成功は、単一の要因によるものではない。「都市の新興商人層」が提供する経済力と、「地方の有力大名」が提供する政治的・軍事的庇護という、当時の社会を動かす二つの異なる社会階層を両輪として支持基盤を築いたことによる複合的な結果であった。町衆の経済力が教団の活動を支え、大名の庇護が教団の安全を保障するという相互補完関係が、その飛躍的な発展を可能にしたのである。

|

戦国大名 |

帰依・関係の度合い |

主な庇護寺院 |

関連する逸話・背景 |

|

斎藤道三 |

篤い信仰と実利の両面 |

常在寺(菩提寺)、妙覚寺 |

幼少期に妙覚寺で修行。日蓮宗寺院が持つ鉄砲などの情報網を利用したとされる 27 。 |

|

加藤清正 |

極めて篤い信仰 |

妙行寺、常泉寺など |

母からの信仰の継承。戦場では「南無妙法蓮華経」の題目旗を掲げ、手柄は全て法華経の加護と信じた 30 。 |

|

武田信玄 |

対立から帰依へ |

身延山久遠寺(武井坊を建立) |

当初は身延山を軍事拠点化しようと侵攻したが、和睦。法華経の霊験に感銘を受け、深く帰依した 31 。 |

|

三好長慶 |

政治的庇護 |

(京都諸本山) |

一族に法華宗徒が多く、天文法華の乱で壊滅した京都の日蓮宗が勢力を回復する上で強力な後ろ盾となった 32 。 |

|

今川氏 |

領国での保護 |

妙泉寺、重須本門寺など |

寺領の安堵状を発給するなど、領国内の日蓮宗寺院を保護し、その活動を公認していた 33 。 |

第三部:法華一揆と天文法華の乱 ― 思想の武装化と社会的衝突

『立正安国論』に源流を持つ、自らの正義の絶対性と他者への排撃を内包した思想は、戦国時代の京都において、信徒共同体の強固な結束と武装化を促した。そしてついに、そのエネルギーは大規模な武力衝突、すなわち宗教戦争へと発展する。

第七章:法華一揆の実像 ― 武装する町衆

京都の日蓮宗徒、いわゆる「法華衆」は、自らの信仰と生活圏を防衛するため、武装した自治組織「法華一揆」を形成した 36 。彼らは「南無妙法蓮華経」の題目を唱えながら市内を組織的に巡回警備する「打ち廻り」を行い 39 、治安を乱す者、例えば放火の疑いがある者を捕らえて即座に処刑するなど、事実上の警察権・司法権を行使するに至った 40 。

その活動は軍事的なものに留まらなかった。彼らはその組織力を背景に、幕府や寺社領主に対して地子銭(土地税)の不払い運動を展開し 36 、さらには京都周辺農村の徴税請負権(代官請)を幕府に要求するなど 40 、既存の支配体制に対する公然たる挑戦を行った。

当時、畿内を中心に一大勢力を築いていた浄土真宗の「一向一揆」とは、教義上の対立から激しく敵対した 41 。そして天文元年(1532年)、法華一揆は管領・細川晴元と手を組み、一向一揆の総本山であった山科本願寺を襲撃、これを焼き払うという大事件を引き起こす 38 。この勝利によって法華一揆の威信は決定的なものとなり、以後約5年間にわたって京都の自治権を完全に掌握するに至ったのである 36 。

法華一揆と一向一揆は、共に宗教的結束を力とした「一揆」であるが、その社会的性格には本質的な違いがあった。一向一揆が農村を基盤とし、僧侶、地侍、農民が一体となって守護大名などの封建領主と戦った「農村ベースの反封建闘争」であったのに対し 42 、法華一揆は京都の町衆、特に経済力を持つ商工業者が中核をなす「都市ベースの自治権獲得闘争」であった 24 。この基盤の違いが、両者の活動目的や組織形態の差異を生み出していた。

第八章:天文法華の乱 ― 宗教戦争の頂点

法華一揆による京都支配は、旧来の権威、特に比叡山延暦寺との間に決定的な亀裂を生じさせた。そして天文5年(1536年)、対立は京都の街を焼き尽くす大規模な宗教戦争「天文法華の乱」(日蓮宗側からは「天文法難」)へと発展する 36 。

乱の直接の引き金は、延暦寺の僧・華王房が、日蓮宗の一般信徒である松本久吉との宗論に完膚なきまでに論破された「松本問答」であった 36 。しかし、その根底にはより深刻な経済的対立があった。延暦寺は伝統的に、京都の土倉・酒屋といった金融業者から上がる莫大な税収を重要な経済基盤としており、一説には市中の土倉の8割を支配下に置いていたとも言われる 24 。法華衆の勢力拡大は、これらの信徒を自らの教団に組織化し、延暦寺の既得権益を根本から覆すものであった 24 。

面目と経済的利益の両方を失う危機に瀕した延暦寺は、近江守護の六角定頼を味方に引き入れ、6万ともいわれる大軍を組織して京都へ侵攻した 37 。法華一揆側も約2万の兵力で応戦したが衆寡敵せず、洛中にあった日蓮宗の二十一本山はことごとく焼き払われた 37 。この戦火は下京全域と上京の3分の1を灰燼に帰し、その被害は応仁の乱をも上回るほど凄まじかったと伝えられている 24 。

この敗北により、法華衆は京都から追放され、自由都市・堺へと落ち延びた 37 。以後6年間、京都での日蓮宗の布教は完全に禁止された 45 。しかし彼らは諦めず、幕府への粘り強い交渉を続けた結果、天文11年(1542年)、後奈良天皇の勅許を得て京都への帰還が許される 39 。皮肉なことに、この和睦を仲介したのは、乱で延暦寺に加担した六角定頼であった 24 。和睦に際し、日蓮宗側は服装の制限や他宗との宗論の禁止、さらには延暦寺への上納金の支払いといった屈辱的な条件を呑まされた 49 。それでも彼らは京都に復帰し、その後、三好長慶の庇護なども得て、焼き討ちされた寺院のうち15ヶ寺を再建 24 。日蓮宗は再び京都の地で、不死鳥の如く勢力を盛り返していくのである。

|

年月 |

出来事 |

関連勢力 |

結果・影響 |

|

天文元年 (1532) |

山科本願寺焼き討ち |

法華一揆、細川晴元、一向一揆 |

法華一揆が一向一揆勢力を京都から駆逐。以後約5年間、京都の自治権を掌握 38 。 |

|

天文5年 (1536) 2-3月 |

松本問答 |

法華宗徒(松本久吉)、延暦寺(華王房) |

延暦寺の僧が宗論で敗北。延暦寺の面目を失墜させ、武力衝突の直接的引き金となる 36 。 |

|

天文5年 (1536) 7月 |

天文法華の乱 勃発 |

延暦寺、六角定頼、法華一揆 |

延暦寺・六角連合軍が京都に侵攻。法華宗二十一本山が焼き討ちに遭い、市中は大火災となる 37 。 |

|

天文5年 (1536) 以降 |

京都からの追放と禁教 |

法華衆、室町幕府、延暦寺 |

法華衆は堺へ退避。以後6年間、京都での日蓮宗の活動は禁止される 37 。 |

|

天文11年 (1542) |

帰洛勅許と和睦成立 |

法華衆、朝廷、六角定頼、延暦寺 |

勅許により京都への帰還が許可される。六角定頼の仲介で延暦寺と和睦が成立 24 。 |

|

天文16年 (1547) |

和睦条件の提示 |

法華衆、延暦寺 |

服装の制限、宗論の禁止、延暦寺への上納金支払いなどの条件が定められる 49 。 |

|

天文18年 (1549) |

三好長慶の入京 |

三好長慶、法華衆 |

法華宗に帰依する三好氏が京都を掌握。日蓮宗の勢力回復の大きな後ろ盾となる 32 。 |

第四部:思想の過激化と権力との相克

天文法華の乱という未曾有の法難は、日蓮宗の思想をさらに先鋭化させた。しかし、織田信長、豊臣秀吉による天下統一事業が進む中で、宗教を国家の統制下に置こうとする新たな権力構造が生まれる。その中で、日蓮宗の過激な思想は、統一権力と正面から衝突し、抑圧されていく運命にあった。

第九章:天下人と日蓮宗 ― 宗教統制の始まり

戦国時代における日蓮宗の戦闘的な布教スタイルが、初めて公権力によって明確に否定されたのが、天正7年(1579年)に織田信長の面前で行われた「安土宗論」である 19 。この宗論で浄土宗に敗れたとされた法華宗側は、今後他宗を誹謗しない旨の詫び証文を提出させられた 19 。これは、信長が宗教勢力の争いを自らの権威の下で裁定し、統制しようとした象徴的な事件であった。

この安土宗論での敗北や、その後の豊臣秀吉による方広寺大仏殿の千僧供養への出仕命令 51 は、日蓮宗内部の対立を激化させた。そして、室町時代の日親の思想を継承し、「謗法(法華経を信じない者)の権力者からの施しは受けない」とする、より原理主義的で非妥協的な一派、「不受不施派」が日奥を派祖として明確に形成される 52 。

『立正安国論』には、為政者が正法に帰依すべきである(国主法従)という、いわば「仏法が国家権力の上位にある」という思想が内包されていた。戦国時代の法華一揆は、ある意味でこの思想を実践し、都市の自治という形で世俗権力と対峙した。しかし、信長・秀吉による天下統一が進むと、宗教は国家の統制下に置かれるべき客体へとその位置づけを変えられた。これに対し、不受不施派は権力者からの施しや命令を拒絶することで、仏法の絶対的優位性を再確認し、権力への非妥協的な態度を鮮明にした。これはもはや『立正安国論』のような為政者への「諫言」ではなく、世俗権力からの「分離」と「拒絶」を意味した。

当然、この思想は、中央集権的な国家体制を目指す豊臣政権、そしてその後の江戸幕府とは全く相容れないものであった。結果として不受不施派は、キリスト教と並ぶ「邪宗門」として禁制の対象となり、徹底的な弾圧を受けることになる 55 。多くの僧侶や信徒が流罪 53 や処刑 56 に処され、寺院は破却された 57 。こうして、かつて京都を支配したほどの勢力を誇った日蓮宗の一派は、非合法の地下組織として、長く苦難に満ちた潜伏の時代へと入っていくのである 53 。

第五部:『立正安国論』の近代的再評価と展開

戦国時代から江戸時代にかけて権力に抑圧された日蓮宗の思想は、近代に入ると新たな光を当てられ、多様な形で再評価される。

明治時代、在家の思想家であった田中智学は、『立正安国論』の思想を近代的な文脈で再解釈し、「日蓮主義」を提唱した 59 。彼の思想は、「この世を捨てて極楽へ往く」のではなく「この世を極楽にする」、すなわち「国と共に成仏する」という考えに基づき、法華経の教えと日本の国体論を結びつけ、国家主義的な色彩を帯びた一大思想運動へと発展した 61 。

『立正安国論』に内包された、社会や国家のあり方に深くコミットし、その変革を志向する強烈なエネルギーは、近代日本の思想家たちに大きな霊感を与えた。その影響は、国柱会を組織した田中智学に留まらず、国家社会主義を唱えた北一輝や石原莞爾、一方で仏教社会運動を展開した妹尾義郎、そして独自の宗教的世界を文学で表現した宮沢賢治など、左右の垣根を越えて多岐にわたっている 64 。これは、『立正安国論』が持つ思想的ポテンシャルが、近代という新たな時代状況の中で再発見され、多様な形で開花したことを示している。

結論:戦国時代における『立正安国論』の遺産

鎌倉時代、相次ぐ災厄の中で国家安寧を願って書かれた『立正安国論』。そこに示された思想は、戦国時代という激動のコンテクストにおいて、その貌をダイナミックに変容させた。それは、①他宗を邪法として排撃し、自派の絶対性を主張する「戦闘的教義」となり、②京都の町衆や戦国大名を強固に結束させる「社会的イデオロギー」として機能し、そして③既存権力と対峙し、武装蜂起さえも正当化する「革命の理論」へと昇華された。

法華一揆の興隆と天文法華の乱という悲劇は、宗教が都市の経済力と結びついた時に、社会を根底から揺るがすほどの強大なエネルギーを発揮しうることを歴史に刻みつけた。また、その後に続く不受不施派の弾圧の歴史は、近世以降の日本における国家と宗教の緊張関係を考える上で、極めて重要な事例を提供している。

『立正安国論』から始まり、法華一揆、天文法華の乱、そして不受不施派の弾圧へと至る一連の歴史は、一つの問いを我々に投げかける。絶対的な「正義」を掲げる思想が、いかにして人々を結束させ、社会を動かす力となり、同時に深刻な対立と悲劇を生み出しうるのか。その思想的射程は、鎌倉や戦国という時代に留まらず、現代社会に生きる我々にも、重い問いを突きつけ続けているのである。

引用文献

- 立正安国論 - 新纂浄土宗大辞典 - 浄土宗全書テキストデータベース https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E7%AB%8B%E6%AD%A3%E5%AE%89%E5%9B%BD%E8%AB%96

- 立正安国論 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%AD%A3%E5%AE%89%E5%9B%BD%E8%AB%96

- 立正安国論と現代の布教について https://genshu.nichiren.or.jp/publications/post-1195/id-1208/

- 日蓮「立正安国論」の基本情報をまとめてみた|七円玉 - note https://note.com/z_mochi/n/n1d1e508502d2

- 人にとって『立正安国論』とはどのような意味をもち https://rissho.repo.nii.ac.jp/record/4392/files/KJ00005612482.pdf

- さぁ、救国の立正安国論を掲げよう 災いは人々が正法に背き邪宗教に帰依していることにより興る https://nishidaisenji.jp/2009/03/01/guidance2009-03/

- 立正安国論 現代語訳と解説 前半 https://tutiinago.hatenablog.com/entry/2020/04/07/162534

- 立正安国論|ゼロから学ぶ 日蓮聖人の教え|仏教の教え|日蓮宗 ... https://www.nichiren.or.jp/goibun/id1/

- 四箇の格言 の内容・解説 | 教学用語検索|創価学会公式サイト-SOKAnet https://k-dic.sokanet.jp/%E5%9B%9B%E7%AE%87%E3%81%AE%E6%A0%BC%E8%A8%80%EF%BC%88%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%92%E3%82%93%EF%BC%89/

- 「四箇の格言」 – 日蓮正宗 本久山 西大宣寺 https://nishidaisenji.jp/2011/12/01/guidance2011-12/

- 【高校日本史B】「仏教(日蓮宗)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-13452/lessons-13523/point-2/

- 日親(ニッシン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E8%A6%AA-109859

- 鍋 冠 上 人 https://www.ne.jp/asahi/koiwa/hakkei/nabekamuri.htm

- 日親 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nisshin/

- どうして折伏(しゃくぶく)・仏法対話をするの?|日々の活動|新会員の友のために - 創価学会 https://www.sokanet.jp/recommend/new-member/activity/page301.html

- 今月の指針9月号 「疾きこと風の如く、徐かなること林の如し」 風林火山 日蓮正宗美畑山清凉寺 住職法話 https://www.shoryoji.org/sermon/44b001c2-c8c6-48c3-a9d9-090bb113b766

- 辻説法って何だっけ - 日蓮宗新聞社 https://news-nichiren.jp/2016/12/10/15618/

- 日蓮上人辻説法跡~鎌倉~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/page043tujiseppo.htm

- 安土宗論 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9C%9F%E5%AE%97%E8%AB%96

- 都市史16 町組 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi16.html

- 町衆(まちしゅう)の経済力・美意識と祇園祭 https://kyototravel.info/machisyuu

- 戦国時代の京都について~その⑥ 町組はどのような組織で、どう機能していたのか? https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/05/02/083719

- 京都市上京区役所:江戸期の豪商と光琳の生涯 https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012481.html

- 「天文法華の乱」は日本で起きた宗教戦争。被害規模は「応仁の乱」以上! そのきっかけと流れとは【親子で歴史を学ぶ】 | HugKum(はぐくむ) https://hugkum.sho.jp/618233

- 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-6-01-02-04-07.htm

- 【書評】戦国武将と宗教との関わりを論じたユニークな宗教史:本郷和人著『宗教の日本史』 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/bg900550/

- 武将と寺院のつながり/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69035/

- Vol.20 岐阜 美濃の武将を癒やした法華経|のんびり行こう ぶらり ... https://www.nichiren.or.jp/oteratabi/vol20/

- 斎藤道三とは何者なのか~一代ではなく、二代で成し遂げた「国盗り物語」 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7562

- Vol.21 愛知 名古屋 尾張の名将ゆかりの日蓮宗寺院|のんびり行こう ... https://www.nichiren.or.jp/oteratabi/vol21/

- 日蓮宗と武田信玄 | 日蓮聖人降誕800年 特設ウェブサイト https://koutan800.nichiren.or.jp/1314/

- 戦国時代の京都について~その⑬ 天文法華の乱・その後の京 - 根来 ... https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/05/26/051534

- 徳川家康ゆかりの日蓮門下寺院~大河ドラマ「どうする家康」豆知識~|法住山 要伝寺 - 日蓮宗 https://temple.nichiren.or.jp/0041039-yodenji/2022/12/id1140/

- 今川氏真|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=587

- 北山本門寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E9%96%80%E5%AF%BA

- 法華一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%8F%AF%E4%B8%80%E6%8F%86

- 天文法華の乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/tenbunhokke-no-ran/

- ほっけいっき【法華一揆】 | ほ | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary06500324/

- 都市史15 天文法華の乱 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi15.html

- 戦国時代の京都について~その⑨ 天文法華の乱・京の検断権を握った町衆たち - 根来戦記の世界 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/05/16/154154

- 比叡山と新興仏教勢力の対立――本願寺・日蓮宗への弾圧とその背景 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n422c35202bf0

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 本願寺の興亡・百姓の持ちたる国編~その⑯ 法華一揆 vs 一向一揆 炎上する山科本願寺 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2025/07/25/145506

- 法華一揆(ホッケイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E8%8F%AF%E4%B8%80%E6%8F%86-133470

- 天文法華の乱 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/History/WarTenmonHokkeRan.html

- ZUZU log | 天文法華の乱 http://www.zuzu.bz/ownerblog/2009/07/post_263.html

- 延暦寺の焼き打ち http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC33%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%94%E3%80%8F.pdf

- 天文法華の乱の遺跡 https://www.kyoto-arc.or.jp/news/s-kouza/kouza255.pdf

- 歴史の目的をめぐって 延暦寺 https://rekimoku.xsrv.jp/4-ziin-enryakuzi.html

- 桐生市の文化財 https://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/930/303.pdf

- 日蓮宗不受不施派の弾圧 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~wj8t-okmt/007-06edofmiginitiren.htm

- 【不受不施派の禁制】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110021/ht001660

- 日蓮宗不受不施門流 - SHINDEN https://shinden.boo.jp/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE%E5%AE%97%E4%B8%8D%E5%8F%97%E4%B8%8D%E6%96%BD%E9%96%80%E6%B5%81

- 日蓮宗不受不施門流 - SHINDEN - 神殿大観 http://shinden.boo.jp/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE%E5%AE%97%E4%B8%8D%E5%8F%97%E4%B8%8D%E6%96%BD%E9%96%80%E6%B5%81

- 近世信濃国における日蓮教団の展開―信濃国の不受不施について - 日蓮宗 現代宗教研究所 https://genshu.nichiren.or.jp/publications/post-5726/id-5773/

- 関東諸国の日蓮宗諸寺 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/n_kanto_s.htm

- 備前法華の系譜 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/n_bizen_hokke.htm

- 【二、日蓮宗不受不施派の法難】 - ADEAC https://adeac.jp/tako-town/text-list/d100010/ht000950

- Untitled https://web.tohoku.ac.jp/modern-japan/wp-content/uploads/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0.pdf

- 国体は真の国体ではないとか、国柱会の国体運動は「世界悉檀」 (世に応じ国に応じて法を説き、聞く者をして歓喜せし http://web.tohoku.ac.jp/modern-japan/wp-content/uploads/%E2%85%A0.%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0.pdf

- 戦前期日本の日蓮仏教にみる戦争観 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900023200/otani31.pdf

- 田中智学における超国家主義の思想形成史 - 国際社会科学専攻 http://www.kiss.c.u-tokyo.ac.jp/eng/docs/kss/vol11/vol1101Matsuoka.pdf

- 田中智学先生語録 - 宗教法人 国柱会 http://www.kokuchukai.or.jp/about/entry-113.html

- 9.日蓮主義研究『化城の昭和史』上・後半|税理士法人森田いそべ会計。静岡市清水区の会計事務所。相続、公認会計士磯部和明 http://www.isobekaikei.jp/pages/756/

- 近代日蓮主義の社会思想的展開―――その批判的考察 http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h15data-R/118675/118675b.pdf