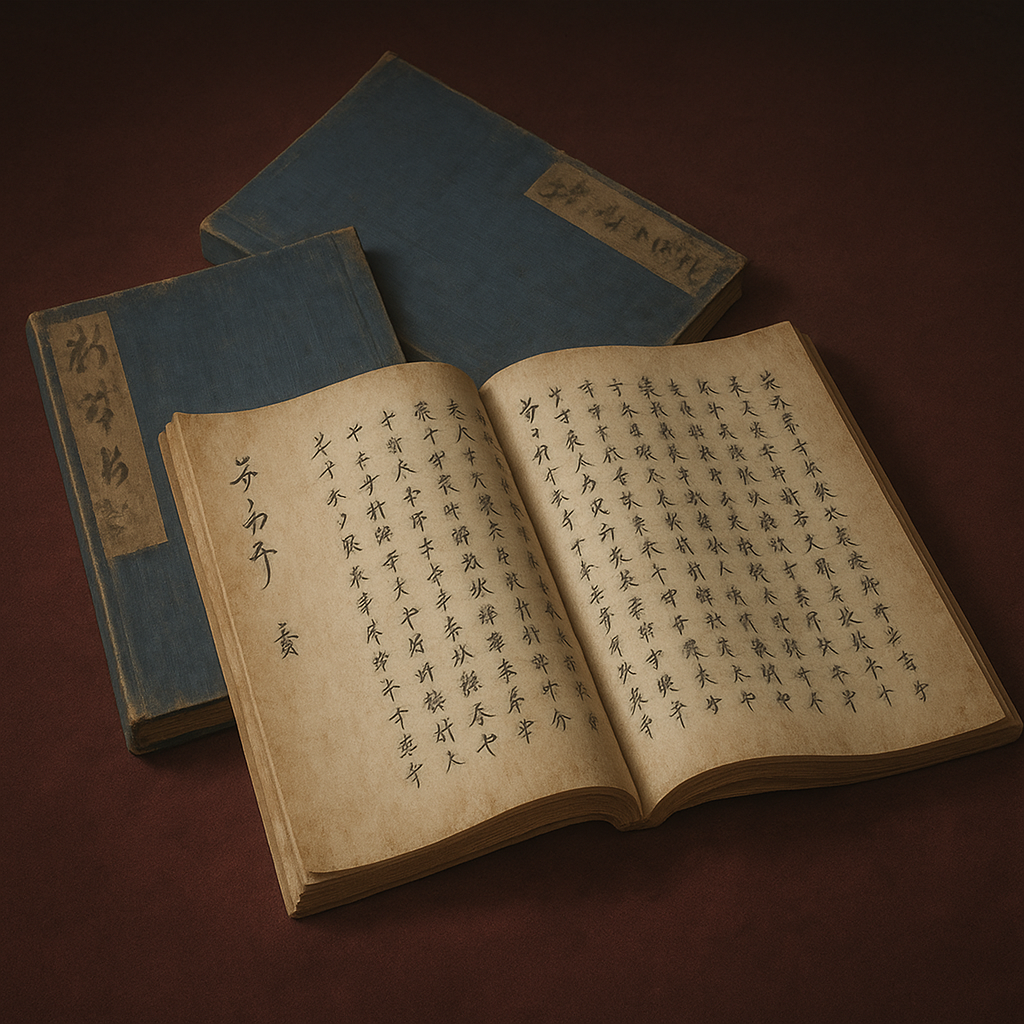

竹内流柔術書

「竹内流柔術書」は戦国時代に竹内久盛が創始した柔術の源流。実戦的組討術「腰廻小具足」を中核とし、神伝と実戦を融合。多くの流派を生み、現代に継承される生きた文化遺産である。

戦国時代の生存技術としての「竹内流柔術書」:その起源、技法、そして思想の徹底分析

序論:柔術の源流、竹内流への視座

日本の武術史において、竹内流(たけのうちりゅう)は特異な地位を占めている。その正式名称を「竹内流捕手腰廻小具足(たけのうちりゅうとりてこしのまわりこぐそく)」といい、歴史的記録を遡ることが可能な最古の柔術流派として広く認識されている 1 。天文元年(1532年)という創始年は、数多ある古武道の流派の中でも、その淵源の古さを際立たせるものである 3 。一般に「柔術の源となった」と評されるこの流派の極意を記したものが、広義の意味での「竹内流柔術書」、すなわち流派に伝わる伝書、巻物、そして口伝によって形成される技術と思想の総体である。

本報告書は、この「竹内流柔術書」を、単なる武術の一流派の記録としてではなく、「日本の戦国時代」という過酷な時代の要請から生まれた生存技術の体系として捉え直すことを目的とする。群雄が割拠し、下剋上が日常であった時代、武士にとって武術は単なる心身の鍛錬ではなく、文字通り生死を分かつための実用的な道具であった。本報告書では、竹内流の創始者である竹内久盛が置かれた歴史的文脈を深く掘り下げ、その中核技法である「腰廻小具足」を分析し、なぜこの流派が後世の柔術に絶大な影響を与え、「源流」と呼ばれるに至ったのか、その本質を徹底的に解明する。

第一章:戦国乱世、美作国と創始者・竹内久盛の実像

第一節:群雄割拠の地、美作国と在地領主・垪和氏

竹内流が産声を上げたのは、美作国久米郡垪和郷(はがごう)、現在の岡山県久米郡美咲町一帯である 5 。戦国時代の美作国は、西に毛利氏、東に尼子氏、後には宇喜多氏といった大勢力が覇を競う緩衝地帯であり、常に緊張と動乱に晒されていた。このような政治的状況下で、地域の在地領主たち(国人)は、ある時は大勢力に従い、またある時は独立を維持するため、絶えず権謀術数と武力を駆使して生き残りを図らねばならなかった。

竹内流の創始者、竹内中務大輔久盛(たけのうちなかつかさたいふひさもり)の出自とされる垪和氏は、この美作国に古くから根を張る武家であった 5 。垪和氏は、鎌倉時代から足利氏に仕え、室町幕府の奉公衆として中央政権とも繋がりを持っていた形跡がある 5 。これは、久盛が単なる一介の武芸者ではなく、地域の政治力学の中で生きる、一定の背景を持った武将であったことを示唆している。彼の生み出した武術は、こうした複雑で危険な環境を生き抜くための、必然的な要求から生まれたものであった。

第二節:一ノ瀬城主、竹内久盛

竹内久盛の出自については、二つの系統の伝承が存在する。一つは、清和源氏の血を引き、天皇に仕えた京の公家、堂上源氏の嫡流であるというもの 1 。もう一つは、前述の美作国の国人領主・垪和氏の子であるという説である 10 。これらの伝承は、久盛が中央の権威と地方の武力を兼ね備えた、複合的な背景を持つ人物であった可能性を示している。

久盛は、大永2年(1522年)頃、20歳で美作国垪和郷に一ノ瀬城を築き、一万三千石を領する城主となった 9 。一ノ瀬城は標高240メートルの山に築かれた山城であり、曲輪、堀切、部分的な石垣などを備えた、小規模ながらも実戦的な城砦であった 9 。城主としての久盛は、領地と領民を守るため、常に実戦の脅威に直面していた。事実、天正8年(1580年)、岡山城主・宇喜多直家の大軍に攻められ、一ノ瀬城は落城の憂き目に遭っている 11 。この敗北と落城の経験は、久盛に大規模な合戦における兵法だけでなく、城内での不意の襲撃や近接戦闘といった、より個人的な戦闘技術の重要性を痛感させたに違いない。

竹内流の技術体系は、理想的な武技の追求というよりも、久盛のような小領主が直面する日常的な脅威、すなわち暗殺、小競り合い、裏切りといった現実的な危機に対処するための、極めて実践的な「生存戦略」として創始された。それは、戦国武将としての久盛自身の切実な要求から生まれた必然の産物であった。

第二章:神伝と実戦の融合 ― 竹内流の創始

第一節:三之宮参籠と愛宕神の啓示

竹内流の創始を物語る上で、その核心をなすのが神伝の逸話である。流儀の伝書によれば、天文元年(1532年)旧暦6月24日、当時30歳であった久盛は、武運長久を祈願して垪和郷の三之宮(現在の八幡神社)に参籠した 1 。六日六夜にわたる断食と修行の末、満願の日に彼の前に一人の老翁(あるいは白髪の山伏)が現れる。この老翁こそ、武神として名高い愛宕神の化身であったと伝えられる 14 。

久盛はかねてより剣術に長けており、二尺四寸(約72センチメートル)の木刀を手に老翁に打ちかかった。しかし、老翁は踵を返すことなく、久盛の木刀をことごとく捌き、いとも容易く彼を膝下に組み敷いてしまう 14 。驚嘆する久盛に対し、老翁は「凡そ敵に向かいて速やかに殺生降伏せしむ」術の理を説き、久盛が持っていた木刀を二つに折り、一尺二寸(約36センチメートル)の小刀、すなわち「小具足」の有効性を示した 11 。そして、敵を捕らえるための「捕手五ヶ条」と、小具足を用いた組討術である「腰廻小具足二十五ヶ条」を神伝として授けた。これが竹内流の始まりである 1 。

第二節:戦国の必然が生んだ武術

この神話的な伝承の背後には、戦国時代という時代背景がもたらした、極めて合理的かつ実践的な武術思想が存在する。久盛が修行に用いたとされる「二尺四寸の木刀」は、当時の標準的な太刀(約三尺)に比べて明らかに短い 11 。これは、彼が広大な戦場での斬り合いよりも、城内や屋敷内といった狭い空間での戦闘を強く意識し、取り回しの良い武器の有効性を既に模索していたことの証左である。

老翁が木刀を折り、さらに短い「小具足」の理を説いたという逸話は、太刀を抜く間も無いほどの至近距離での戦闘、いわゆる「咫尺(しせき)の間」における組討の重要性を象徴している。甲冑を纏った敵と対峙する戦場とは異なり、平時の軽装(小具足姿)で不意に襲われた場合、長い刀はかえって邪魔になる。そのような状況下では、瞬時に抜き放てる脇差(小具足)を用い、相手の体勢を崩し、関節を制し、急所を突く技術こそが、生き残るための鍵となる。

したがって、この「神伝」の物語は、全くの無から術が生まれたことを意味するのではない。むしろ、久盛がそれまでに修得していた家伝の武術(源氏の剣法など) 8 と、城主として経験した数多の修羅場から編み出した独自の技術体系に、神聖な権威を付与するための象徴的表現と解釈すべきである。戦国時代、新たな武術流派が乱立する中で、他との差別化と優位性を確立することは極めて重要であった。武神として広く信仰されていた愛宕神から直接授かったという物語は、流派に絶対的な権威と正当性を与える。これは、術の核心を「神授」とすることでその内容を神聖不可侵なものとし、安易な改変や盗用を防ぎ、一子相伝による厳格な継承を正当化するための、極めて高度な文化的戦略であったと言える。

第三章:「竹内流柔術書」の中核 ― 腰廻小具足の技法と思想

第一節:「小具足」と「腰之廻」の概念

竹内流の技術体系の中核をなすのが「腰廻小具足(こしのまわりこぐそく)」である。この名称を理解することは、流派の本質を把握する上で不可欠である。

「小具足(こぐそく)」とは、文字通り「小さな具足」を意味するが、これは二つの意味合いを持つ。一つは、戦場で着用する本格的な鎧兜、すなわち「具足(ぐそく)」に対して、甲冑を身に着けない平時の軽武装の状態を指す言葉である 15 。もう一つは、その軽武装の際に腰に帯びる脇差や短刀そのものを指す。「これを帯せば小具足なり」という伝承の言葉は、一尺二寸の脇差を自在に操る術を身につければ、あたかも軽い鎧を纏っているかのように身を守ることができる、という思想を表している 15 。

一方、「腰之廻(こしのまわり)」とは、文字通り「腰の周り」を意味し、腰に帯びた脇差を抜き放ち、あるいは抜かずに柄や鞘なども活用して、相手を制圧する一連の術技を指す 17 。

この「腰廻小具足」は、戦場で甲冑を着用した武者同士が組み合う「鎧組討(よろいぐみうち)」とは、その想定する状況と技術が明確に異なる 19 。鎧組討が、鎧の隙間を「鎧通し」と呼ばれる短刀で刺突したり、重量のある甲冑ごと相手を引き倒したりすることを主眼とするのに対し 20 、「腰廻小具足」は、衣服の上から関節を極め、投げ、絞め、そして脇差で急所を斬り突くことを主体とする。これは、戦場という「ハレ」の舞台ではなく、城内や屋敷内、あるいは道端といった日常に潜む危険、すなわち不意の襲撃や暗殺といった「ケ」の状況に特化した技術体系であることを示している。実際に、その技法には食事中や酒席、刀を相手に渡す瞬間といった、油断しがちな状況を想定したものが含まれている 21 。

第二節:技法体系の解剖

「腰廻小具足」は、竹内流の原点であり、流儀の全ての武術の骨格を形成する最も重要な技術群である 16 。その体系は、習熟度に応じて段階的に構成されており、基本となる「表型二十五ヶ条」、その応用である「裏型五十四ヶ条」、さらに奥義である「極意八ヶ条」などが存在する 15 。特に、流儀の根幹をなす表型二十五ヶ条は、竹内流が想定する多様な戦闘状況を凝縮して示している。

表1:腰廻小具足 表型二十五ヶ条一覧

|

番号 |

形の名称 |

想定される状況・技法の概要 |

|

|

1 |

忽離之事(たちまちはなるるのこと) |

敵に組み付かれた際、瞬時に関節などを利用して離脱する技法。 |

|

|

2 |

清見之事(きよみのこと) |

相手の攻撃を見切り、最小限の動きで捌き反撃に転じる技法。 |

|

|

3 |

脇差鞘抜之事(わきざしさやぬきのこと) |

脇差を抜かせずに鞘ごと制圧する、あるいは鞘を利用して攻撃する技法。 |

|

|

4 |

鴨入首之事(かもいりくびのこと) |

相手の首を捕らえ、絞め技や投げ技に繋げる技法。 |

|

|

5 |

脇指落手之事(わきざしおとしでのこと) |

相手が抜刀しようとする手を制し、脇差を落とさせる技法。 |

|

|

6 |

脇差横刀之事(わきざしよこがたなのこと) |

相手の脇差を横から制し、無力化する技法。 |

|

|

7 |

脇差入違之事(わきざしいりちがいのこと) |

相手の攻撃と交差するように入り身となり、内側から制する技法。 |

|

|

8 |

柄砕之事(つかくだきのこと) |

相手が握る刀の柄を制し、手首や肘の関節を破壊する技法。 |

|

|

9 |

大殺之事(おおごろしのこと) |

相手を完全に無力化し、とどめを刺す決定的な技法。 |

|

|

10 |

倒切之事(たおしきりのこと) |

相手を投げ倒し、即座に斬りつける連続技法。 |

|

|

11 |

右之手取之事(みぎのてとりのこと) |

相手の右手を捕らえ、そこを起点に関節技や投げに展開する技法。 |

|

|

12 |

大乱之事(おおみだれのこと) |

複数の敵、あるいは激しい乱戦状況を想定した総合的な応用技法。 |

|

|

13 |

小乱之事(こみだれのこと) |

一対一の近接した乱戦における応用技法。 |

|

|

14 |

四手刀之事(よつでがたなのこと) |

両手両足を駆使して相手の四肢を制する高度な組討技法。 |

|

|

15 |

矛縛之事(むばくのこと) |

槍や薙刀など、長柄の武器を持つ敵に対する入身と無力化の技法。 |

|

|

16 |

脇指心持之事(わきざしこころもちのこと) |

脇差を抜く気配を相手に感じさせず、意表を突いて制する心理的要素を含む技法。 |

|

|

17 |

奏者取之事(そうじゃとりのこと) |

城内などで主君への取次役(奏者)を取り押さえる際の、作法も含む特殊な技法。 |

|

|

18 |

鐺返之事(こじりがえしのこと) |

鞘の先端(鐺)を利用した打撃や関節技。 |

|

|

19 |

通大事之事(とおりだいじのこと) |

廊下など狭い通路でのすれ違いざまの攻防を想定した技法。 |

|

|

20 |

刀落手之事(かたなおとしでのこと) |

相手が振りかぶった太刀を捌き、その武器を奪い取る技法。 |

|

|

21 |

大殺無外之事(おおごろしむげのこと) |

「大殺之事」の応用形で、より変幻自在なとどめの技法。 |

|

|

22 |

脇指敵胸取之事(わきざしてきむなとりのこと) |

相手の胸倉を掴み、脇差で制する技法。 |

|

|

23 |

大小一籠之事(だいしょうひとごめのこと) |

大小二本差しを無力化する技法。 |

|

|

24 |

両手取之事(りょうてとりのこと) |

両手首を掴まれた際の離脱と反撃の技法。 |

|

|

25 |

人質請取様之事(ひとじちうけとりようのこと) |

敵から人質を安全に確保するための手順と技法。 |

|

|

出典: 15 |

|

|

|

第三節:武術の心髄

竹内流の思想的真髄は、二代目・久勝がまとめたとされる道歌の一首に集約されている。「当流を五体に配り見る時は組討こそは流の心よ」 4 。これは、竹内流が剣術、棒術、槍術など多様な武器術を含む総合武術でありながら、その全ての技術の根底には、至近距離で相手と組み合い、その身体を制圧する「組討」の理合が一貫して流れていることを示している。武器はあくまで身体操作の延長であり、最終的には体術、すなわち柔術的な技術によって勝敗を決するという思想である。

さらに、竹内流の精神性を示す重要な教えとして「絡めて討たず」という言葉が伝えられている 23 。これは、敵を絡め捕り、無力化することはあっても、必ずしもその命を奪うことを第一の目的としないという思想である。相手を生かしたまま捕縛する「捕手術」を重視するこの精神は、後の柔術が持つ「柔よく剛を制す」という理念や、相手を殺傷せずに制圧することを目指す「活人剣」の思想にも通じるものであり、竹内流が単なる殺傷技術に留まらない、より高度な武術思想を内包していたことを示している。

第四章:総合武術としての体系化 ― 戦国から江戸初期へ

第一節:二代目・久勝と三代目・久吉による流儀の大成

流祖・竹内久盛が築いた「捕手」と「腰廻小具足」という基礎は、その子である二代目・久勝(ひさかつ)、孫の三代目・久吉(ひさよし)の二代にわたる研鑽によって、一大総合武術へと体系化され、完成の域に達した 1 。

二代目・久勝は、父に勝るほどの達人となり、23歳から8年間にわたり諸国を巡る武者修行の旅に出た 8 。この旅において、彼は数多の武芸者と真剣勝負を交え、一度も敗れることがなかったと伝えられる 1 。この過酷な実戦経験を通じて、彼は父の教えをさらに発展させ、「必勝五件」「極意八ヶ条」といった新たな技法体系を編み出した 3 。

三代目・久吉もまた、祖父や父と同様に諸国遍歴の修行を行い、竹内流の武名をさらに高めた 1 。彼は、単に技を磨くだけでなく、流儀の精神性を深化させることにも注力した。竹内流の心得をまとめた「心要歌」を大成し、「三徳抄」「五常の徳」といった武士としての倫理規範を説き、流儀の思想的支柱を確立したのである 1 。

この久盛、久勝、久吉の三代にわたる努力により、竹内流は当初の組討術から、剣術(斉手)、居合抜刀術、棒術、槍術、薙刀術、捕縄術、十手術など、戦場で想定されるあらゆる局面に対応可能な総合武術へと発展を遂げた 2 。

第二節:権威の確立 ―「日下捕手開山」の称号

戦国時代が終焉を迎え、徳川幕府による泰平の世が訪れると、武術の価値基準も変化し始めた。実戦での有効性に加え、流儀の由緒や社会的権威が重要視されるようになったのである。この時代の変化の中で、竹内流はその地位を決定的なものにする象徴的な出来事を迎える。

元和6年(1620年)、二代目・久勝は京に赴き、後水尾天皇の前でその妙技を披露する機会を得た。彼の神業に感嘆した天皇は、久勝に「日下捕手開山(ひのしたとりてかいさん)」の称号を授けた 1 。これは「天下一の捕手術の創始者」を意味する、この上ない栄誉であった。さらに寛文3年(1663年)には、三代目・久吉も霊元天皇に武芸を上覧し、同様の称号と、代々の宗家が襲名することになる「藤一郎」の名を賜った 1 。

天皇からの勅許という、当時の武術流派としては最高の権威付けを得たことにより、竹内流は単なる一介の武術から、朝廷のお墨付きを得た公的な武術へとその性格を変えた。この出来事は、竹内流の歴史が、戦国の「実戦技術」の時代から、江戸の「文化的権威」の時代へと移行していくプロセスを体現している。

第三節:血脈の維持 ― 宗家と相伝家の分立

流儀を永続させる上で、一子相伝という継承方法は、後継者が絶えた場合に流儀そのものが断絶してしまうという大きなリスクを抱えていた。この問題を解決するため、江戸時代後期の天保7年(1836年)、八代目当主・久愛(ひさよし)は、流儀の未来を見据えた重大な決断を下す 4 。

彼は、自身の一人息子であった久種(ひさたね)を分家させ、流儀の伝承を専門に担う「相伝家(そうでんけ)」を創設したのである 26 。これにより、従来の家督を継ぐ「宗家(そうけ)」と相伝家が、いわば二重の防護壁として流儀を守る体制が築かれた。宗家は「藤一郎」、相伝家は「藤十郎」を代々襲名することになり、万が一どちらかの血脈が途絶えた場合でも、もう一方が流儀を継承し、血脈と術技の断絶を防ぐという、相互補完的な仕組みが確立された 2 。この制度的洗練は、竹内流が確立した文化的価値を永続させようとする、強い意志の表れであった。

第五章:後世への遺産 ―「柔術の源流」たる所以

第一節:諸流派の母体として

竹内流が「柔術の源流」と称される最大の理由は、その門下から数えきれないほどの武術家が輩出され、彼らが新たな流派を創始し、全国各地にその技術を広めていった歴史的背景にある 1 。特に、武者修行で全国を巡った二代目・久勝と三代目・久吉の門弟たちが、それぞれの地で竹内流の技術を核としながらも、独自の工夫を加えて一流一派を立てた例は枚挙に暇がない。竹内流は、日本の柔術史において、まさに多くの支流を生み出した大河の源流であった。

表2:竹内流から派生した主要な武術流派

|

派生流派名 |

創始者 |

竹内流における師 |

創始の経緯・特徴 |

|

|

高木流体術 |

高木右馬之助重貞 |

二代目・久勝 |

美作の武士。三代目・久吉との試合に敗れて入門。免許皆伝後、独自の工夫を加え創始した 3 。 |

|

|

荒木流 |

荒木無人斎秀綱 |

三代目・久吉 |

摂津国の武芸者。免許皆伝後、多くの門弟を育て、一大流派を築いた。さらに多くの分派を生んだ 8 。 |

|

|

制剛流 |

梶原源左衛門直景 |

(不明) |

竹内流を含む複数の流派を学び、それらの長所を融合させて独自の流派を創始した 3 。 |

|

|

難波一甫流 |

難波一甫斎久永 |

三代目・久吉 |

免許皆伝後、さらに研究を重ねて創始。広島藩などで伝承された。剣術の難波一刀流も派生した 3 。 |

|

|

戸田流小具足 |

戸田五郎兵衛 |

二代目・久勝 |

尾張国での久勝との立合い後に入門。自らが伝えていた戸田流剣術に、竹内流の小具足組討を融合させた 3 。 |

|

|

双水執流 |

二上半之丞正聡 |

流祖・久盛 |

久盛晩年の弟子。免許皆伝後、諸国修行中に水の流れを見て悟りを開き創始。九州黒田藩で指南された 8 。 |

|

|

曲淵流 |

曲淵隼人 |

三代目・久吉 |

江戸四谷の住人。免許皆伝後、江戸に道場を構え、曲淵流を創始した 3 。 |

|

|

風伝流槍術 |

中山源兵衛吉成 |

(不明) |

竹内流の槍術を皆伝した後、さらに工夫を重ねて創始。多くの藩で採用された 3 。 |

|

|

呑敵流 |

吉里呑敵斎信武 |

五代目・久政の門流 |

竹内流本流を皆伝後、創始。門弟に自由民権運動で知られる板垣退助がいる 3 。 |

|

|

出典: 3 |

|

|

|

|

第二節:藩校教育と武術の伝播

江戸時代、各藩は藩士の子弟を教育するための機関として「藩校」を設立した。これらの藩校では、儒学などの学問と共に、剣術、槍術、柔術といった武術が必須の科目として教えられていた 27 。竹内流、あるいはその影響を強く受けた分流の柔術も、多くの藩校で採用され、藩の公式な教育システムを通じて、より広範な武士層へと普及していった。

特に、竹内流が生まれた美作国の津山藩や、隣国の備前岡山藩、さらには門弟が活躍した讃岐高松藩などでは、竹内流が「御家流」として指南された記録も残っている 3 。これにより、竹内流の技術と精神は、特定の家に秘伝として伝わるだけでなく、武士階級全体の身体文化として共有され、日本の武士道形成の一翼を担うことになったのである。

第三節:現代への継承

創始から約五世紀の時を経た今日においても、竹内流はその血脈と術技を絶やすことなく、現代に継承されている 25 。その中心地は、今も変わらず発祥の地である岡山県岡山市北区建部町角石谷であり、宗家(藤一郎家)と相伝家(藤十郎家)が拠点を構えている 2 。この一帯は、その歴史的価値から岡山県の指定史跡「竹内流発祥の地」として保存されている 4 。

また、宗家・相伝家の直系とは別に、江戸時代に備中地方(現在の岡山県西部)を中心に伝承された「備中伝」と呼ばれる系統も存在し、こちらは国内外に道場を展開し、流儀の普及に努めている 8 。現代の道場では、中核である腰廻小具足や羽手(体術)に加え、斎手(剣術)、居合、棒術、薙刀術など、総合武術としての多彩な技が古来の形のままに稽古されている 24 。そして、日本古武道協会が主催する演武大会などを通じて、その貴重な技術を広く一般に公開し、生きた文化遺産としての活動を続けている 33 。

結論:戦国の記憶を宿す武術伝書

本報告書で詳述してきたように、「竹内流柔術書」とは、単一の書物を指すのではなく、竹内流に伝わる技術、思想、そして歴史そのものを内包する、壮大な無形の伝書である。

その起源は、戦国乱世という極限状況下で、美作国の一領主であった竹内久盛が、自らの生存をかけて編み出した実践的な知恵の結晶に他ならない。城内での不意の襲撃を想定した「腰廻小具足」は、戦国武士の日常に潜む死の影と向き合うための、極めて現実的な技術体系であった。

その技法は、江戸時代の泰平期を通じて二代目・久勝、三代目・久吉によって哲学的に洗練され、朝廷の権威を得ることで制度化された。そして、高木流や荒木流をはじめとする数多の分流を生み出す母体となり、日本の柔術文化の形成に決定的かつ広範な影響を与えた。まさに「柔術の源流」と呼ぶにふさわしい歴史的役割を果たしたのである。

現代に継承される竹内流の形の一つ一つには、戦国武士の身体操作、間合いの感覚、そして死生観が色濃く刻印されている。「竹内流柔術書」は、我々が日本の歴史と文化の深層に触れることを可能にする、比類なき価値を持つ生きた文化遺産であると結論付けられる。

引用文献

- 流儀の創始 - Takenouchi-ryu Official Homepage 竹内流宗家公式 ... https://www.takenouchi-ryu.org/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E6%B5%81%E6%B4%BE%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 竹内流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81

- #竹内流備中傳 について about #Takenouchiryu #Bitchuden | 東京 ... https://takenouchiryubicchu.amebaownd.com/pages/2534396/page_201707071832

- 竹内流柔術腰廻小具足 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/016/

- 垪和氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9E%AA%E5%92%8C%E6%B0%8F

- 美作地域における奉公衆の研究 https://mimasaka.repo.nii.ac.jp/record/381/files/20170704001.pdf

- 美作菅氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E8%8F%85%E6%B0%8F

- 流儀の系譜 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=96

- 一之瀬城(岡山県久米郡美咲町栃原) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2022/03/blog-post.html

- 竹内久盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E4%B9%85%E7%9B%9B

- 流祖 久盛 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B/%E4%B9%85%E7%9B%9B/

- 美作一之瀬城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/mimasakaitinose.htm

- 美作 一之瀬城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mimasaka/ichinose-jyo/

- 竹内流柔術日下捕手開山 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/017/

- 小具足腰之廻 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=80

- 稽古の内容 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=93

- 小具足 (武術) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%85%B7%E8%B6%B3_(%E6%AD%A6%E8%A1%93)

- 小具足腰之廻(こぐそくこしのまわり) - 竹内流備中伝聴風館 https://takenouchiryu-bicthuden-chofukan.com/%E5%B0%8F%E5%85%B7%E8%B6%B3%E8%85%B0%E4%B9%8B%E5%BB%BB%E3%81%93%E3%81%90%E3%81%9D%E3%81%8F%E3%81%93%E3%81%97%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A/

- 体術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113209/

- 殺陣講座48話【組討Kumiuchi】戦国時代を知って楽しむ! The technique of "Kumiuchi" a warring nation - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsfusn-yFk4

- 第13話 相撲・組討・捕手・小具足・腰廻 - 独断と偏見による日本の ... https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888332041

- DVD 日本の古武道 竹内流柔術 https://www.hiden-shop.jp/SHOP/BCD81.html

- 竹内流 備中伝 https://takenouchiryu-bittyuden.com/

- 竹内流備中伝 東京新風館 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guide/takenouchiryu-bittyuden/

- 竹内流捕手腰廻小具足 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/

- 竹内流の系譜 https://www.takenouchi-ryu.com/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E3%81%AE%E7%B3%BB%E8%AD%9C/

- 造士館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E5%A3%AB%E9%A4%A8

- 文武学校 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%AD%A6%E5%AD%A6%E6%A0%A1

- コラム:藩校養賢堂の音楽教育(J.F.モリス) | 上廣歴史資料学研究部門 https://uehiro-tohoku.net/works/2022/4772.html

- 建部新聞/建部の仲間たち/古武道竹内流 - 岡山市 http://www.takebenews.com/nakama/takenoutiryu.html

- 竹内流古武道発祥の地 - 岡山市 https://www.city.okayama.jp/life/0000041615.html

- 国内外の竹内流 備中伝の道場 https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=77

- 竹内流柔術腰廻小具足 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=aYsAtOYJVV0

- 竹内流腰廻小具足 第63回日本古武道大会 熱田神宮 2024/10/20 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=U0LOg3mLydY