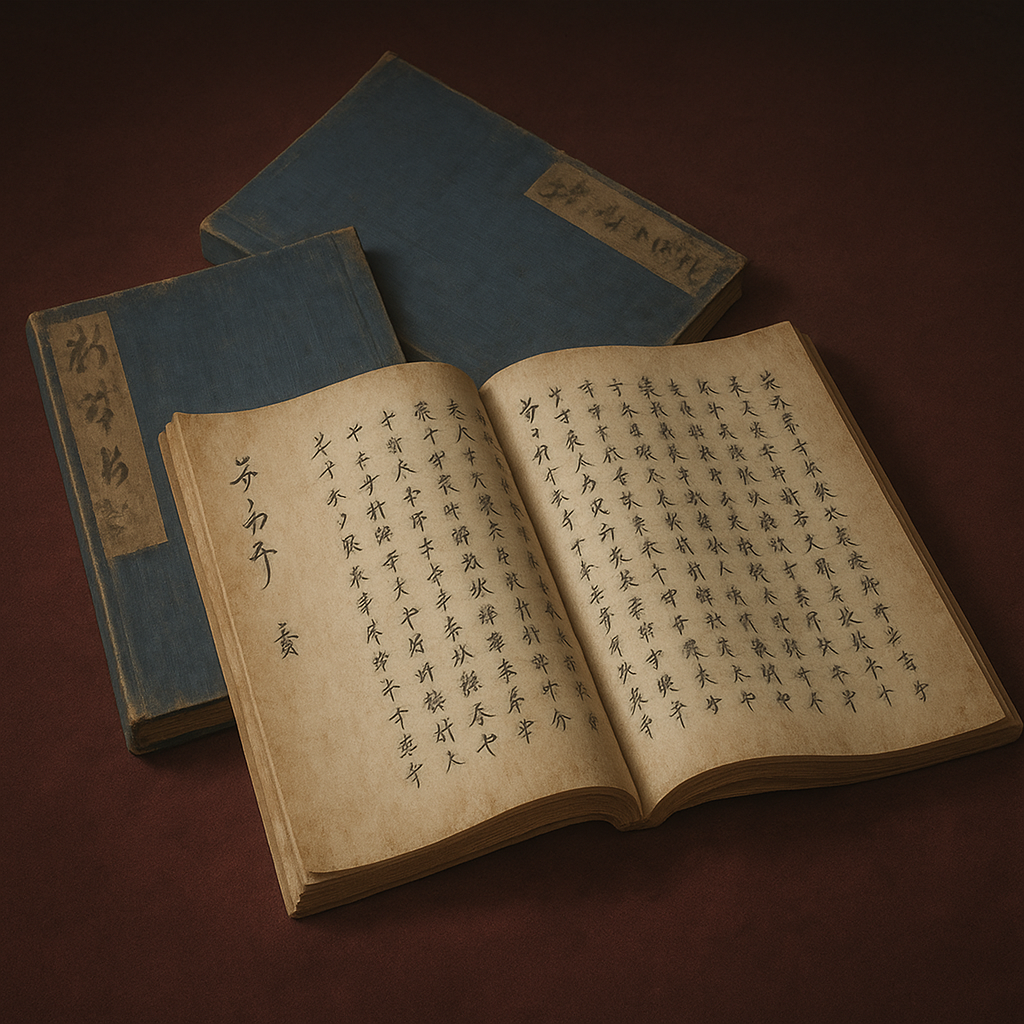

節用集

『節用集』は、室町中期から昭和初期まで使われた日本語辞書。いろは引きと部門別分類が特徴。戦国武将も活用し、言語と文化の変遷を映す。

戦国時代の鏡:『節用集』の総合的研究 ― 辞書を超えた文化遺産

序論:辞書を超えた文化遺産、『節用集』

室町時代中期に誕生し、戦国という激動の時代を経て、昭和初期に至るまで約五百年にわたり日本の知を支え続けた書物がある。それが『節用集』である。一般に「戦国時代に刊行された国語事典で、書名は費用の節約に由来する」と理解されるこの書物は、その簡潔な説明の奥に、日本の言語、文化、そして社会の変容を映し出す、極めて豊かで多層的な世界を秘めている。本報告書は、この『節用集』を単一の著作物としてではなく、時代と共に成長し、変容を遂げた「辞書のジャンル」そのもの、すなわち「動的な文化遺産」として捉え、その全貌を解明することを目的とする 1 。

『節用集』の価値は多岐にわたる。第一に、言語史的価値である。本書は、当時の書き言葉の語彙、漢字表記、読み方、さらには呉音と漢音の使い分けといった音韻体系に至るまで、過去の日本語の実態を知るための他に代えがたい第一級の史料である 3 。第二に、文化史的価値である。収録された語彙、例えば「醤油」や「馬鹿」といった言葉を丹念に分析することで、当時の人々の食生活、社会通念、価値観など、生活の具体的な様相を復元することが可能となる 4 。そして第三に、書誌学的・出版文化史的価値である。一点ものの手書き写本から、大量生産が可能な木版印刷の刊本へという移行は、日本の出版文化の発展史そのものを物語る貴重な証左に他ならない 1 。

本報告書では、これらの多角的な視点に基づき、『節用集』をその成立の黎明期から歴史的役割を終える終焉まで、体系的に解剖する。特に、利用者からの要請である「戦国時代」という視点に立ち、この激動の時代において『節用集』がいかなる役割を果たし、どのような意義を持っていたのかを、収集した資料に基づき、徹底的に明らかにしていく。

第一章:『節用集』の黎明 ― 成立背景と辞書史上の位置づけ

1.1. 辞書史のなかの『節用集』:先行辞書との関係と革新性

『節用集』は、日本の辞書史において突如として現れた存在ではない。その根源には、平安時代末期の『色葉字類抄』に始まる「いろは引き」という、語の最初の音で分類する辞書の伝統が深く根差している 1 。しかし、『節用集』が同時代の他の辞書を圧倒し、後世にまで絶大な影響力を持ち得たのは、その革新的な構造にあった。

当時、辞書の世界には二つの大きな潮流が存在した。一つは、文安元年(1444年)頃に成立したとされる『下学集』に代表される、意味による分類を主軸とする辞書である 1 。これは「天文」「地理」といった部門別に語彙を整理しており、知識を体系的に学習する上では有効であった。もう一つは、『聚分韻略』のような、漢字音の韻によって分類する韻書であった 1 。

これらの辞書が抱えていた課題は、実用的な場面での検索性であった。『下学集』では、ある言葉を引くためには、その言葉がどの意味カテゴリーに属するかをあらかじめ知っている必要があった。これは、書きたい言葉の「読み」は分かっているが「漢字表記」が分からない、という日常的なニーズに応えるには不便な構造であった。

この課題を解決したのが『節用集』の画期的な設計思想である。すなわち、まず言葉の「読み(音)」を手がかりに「いろは順」で該当箇所を探し、その中でさらに「天地」「時節」「人倫」といった意味別の部門(門)を参照するという、二段階の検索システムを採用したのである 4 。この「音引き」を第一の検索キーとする方式は、手紙や和歌を作成する際の「この言葉をどう書くか」という利用者の最も切実な要求に対し、極めて直感的かつ効率的な解決策を提供した。この、現代の辞書にも通じる「利用者中心」の思想こそが、『節用集』が先行辞書を凌駕し、広く受け入れられた成功の本質であり、単なる形式の違いを超えた、辞書編纂史における一つの到達点であったと言える 1 。

1.2. 書名「節用」の謎:語源を巡る二つの説と、その本質

『節用集』という書名の由来については、古くから二つの説が並立している。

一つは、最も広く知られている「費用の節約」説である。これは『論語』学而篇にある「節用而愛人」(用を節し、人を愛す)を典拠とし、言葉を探すために費やす時間や手間を「節約」できるという本書の利便性を表したものだとする解釈である 4 。

もう一つは、「日常使用」説である。『史記』などに見られる「節用」という言葉が持つもう一つの意味、すなわち「日常的に随時用いる」ことを指すという説である 4 。研究者の中には、これを「しょっちゅう使う」という意味合いで解釈する者もいる 10 。

しかし、これらの語源論争以上に重要な事実がある。それは、『節用集』自体には、見出し語として「節用」という言葉が収録されていないという点である 4 。もし編纂者が明確な意図をもって『論語』などの古典から命名したのであれば、その語を本文に収録するのが自然であろう。この事実は、この書名が編纂者によって公式に与えられたものではなく、むしろ利用者たちの間で自然発生的に定着した可能性を示唆している。つまり、その圧倒的な利便性から「手間が省ける(節用)便利な本」と、あるいは日常的に手元に置くことから「いつもの(節用)本」と通称されるうちに、その呼び名が正式な書名として定着したと考える方が、より実態に即しているかもしれない。

したがって、書名の由来がどちらであるかを確定すること以上に、「節用」という通称が定着したという歴史的経緯そのものが、本書が特定の権威者による著作ではなく、利用者の実用的な要求の中から生まれ、支持されてきた「現場の辞書」であったことの本質的な証左となっているのである。

1.3. 編者は誰か:ベールに包まれた起源

『節用集』の起源は、多くの謎に包まれている。原本は現存せず、多くの写本には序文や跋文(あとがき)が欠けているため、編者が誰で、いつ正確に成立したのかを特定することは困難である 4 。

学術的な研究により、その成立年代は、編纂の基礎資料となった『下学集』の成立年(1444年)以降、そして現存する最古の写本である『文明本節用集』に見られる年記(1474年)以前と推定されている 1 。

編者については、収録されている語彙に禅宗関連の用語が多く見られることなどから、特定の個人ではなく、禅宗の僧侶たちが集団的に関与したという説が有力視されている。特に、京都の建仁寺の僧侶が関わったとする説が妥当なものとして受け入れられている 2 。このような「非公式な出自」は、特定の権威によって内容が固定化されることを防ぎ、利用者が自らの必要に応じて自由に語彙を書き加えたり、改編したりすることを可能にした。この柔軟性こそが、結果として多種多様な異本群を生み出し、『節用集』というジャンルそのものを豊かに発展させる原動力となったのである 4 。

第二章:戦国時代の『節用集』 ― 古本節用集の諸相

2.1. 「古本節用集」の定義と特徴

利用者からの関心が寄せられている戦国時代において、人々の手元にあった『節用集』は、後世のものとは区別されるべき特徴を持っている。研究の世界では、安土桃山時代の慶長年間(1596-1615)以前に成立した写本やごく初期の刊本を、江戸時代以降に商業出版として大量に刊行されたものと区別し、特に「古本(こほん)節用集」と呼称している 2 。

戦国時代に流通していた『節用集』の主体は、この「古本節用集」であり、その大半は版木による印刷物ではなく、人の手で書き写された一点ものの写本であった 8 。これは、一冊一冊が非常に高価で貴重なものであったことを意味し、その利用者が限られた層であったことを示唆している。

2.2. 系統の分化:伊勢本・印度本・乾本という三つの流れ

多種多様に存在する「古本節用集」は、一見すると複雑な系統関係にあるように思われるが、巻頭の「い」の部、その最初の部門である「天地門」の冒頭に掲げられた見出し語によって、大きく三つの系統に分類することができる 4 。この分類法は、単なる形式上の違いだけでなく、『節用集』が時代と共にその内容と思想を進化させていった過程を明確に示している。

伊勢本(いせぼん)

巻頭が国名である「伊勢」で始まる、最も古い系統である 1。原本の形態に最も近いと考えられており、辞書本文の語彙と、国名のようなリスト情報がまだ分化せず混在している点に特徴がある。代表的なものに、現存最古の写本である『文明本節用集』や、初期の刊本として名高い『饅頭屋本節用集』がある。

印度本(いんどぼん)

伊勢本から発展した第二の系統である。この系統では、「伊勢」をはじめとする国名リストが本文から切り離され、巻末の付録「日本国名尽」などにまとめられた 1。その結果、本文「い」の部の冒頭語が、それまで二番手であった「印度」となったため、この名で呼ばれる。この変化は、単なる項目の順序変更ではない。それは、辞書本文が担うべき「言葉」の情報と、付録が担うべき「リスト」の情報を機能的に分離し、情報をより論理的に整理・構造化しようとする明確な「編集意識」の芽生えを示すものであった。この点で、印度本の登場は、『節用集』が単なる語彙の寄せ集めから、より体系化された「辞書」へと進化する上で重要な一歩であったと評価できる。

乾本(いぬいぼん)

慶長年間頃に登場した最も新しい系統で、巻頭が「乾(いぬい)」で始まる 2。この変化の背景には、当時の文化的な潮流が色濃く反映されている。すなわち、和歌や連歌の世界で重んじられていた、藤原定家が定めたとされる由緒ある仮名遣い(定家仮名遣)を、辞書の編纂方針として採用したことである 1。当時、口語ではすでに音韻的な区別が失われつつあった「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」、「お」と「を」を、言葉の由緒に基づいて書き分けるべきだという規範意識が、特に教養層の間で高まっていた。この規範に基づき、それまで「い」の部にあった「印度(いんど)」は、本来の語源に従って「ゐ」の部に分類されることになった。その結果、「い」の部の新たな先頭として「乾(いぬい)」が採用されたのである。この乾本の登場は、戦国末期から近世初期にかけて、辞書が単なる「実用性」だけでなく、古典的権威に基づく「正しさ」や「規範性」をも追求するようになったことを示している。これは、武家社会が安定に向かい、学問や教養が統治の重要な要素として認識され始めた時代の空気を映し出す、象徴的な出来事であった。

これら三系統の関係をまとめると、以下の表のようになる。

|

系統名 |

呼称の由来(巻頭語) |

成立時期の目安 |

主な特徴 |

代表的な諸本 |

|

伊勢本 |

伊勢 |

室町中期 |

最も古い形態。本文とリスト情報が混在。 |

文明本、饅頭屋本 2 |

|

印度本 |

印度 |

室町後期 |

国名等を付録として分離。「編集意識」の芽生え。 |

天正十八年本 1 |

|

乾本 |

乾 |

慶長年間~ |

定家仮名遣を採用。「規範意識」の反映。 |

易林本、草書本 1 |

2.3. 戦国時代の利用者と用途:誰が、何のために使ったのか

戦国時代において、『節用集』は誰もが気軽に手に取れる書物ではなかった。その利用者は、主に公家、大名や上級武士、そして学問を担った僧侶といった、日常的に文字を扱い、高度な文書作成能力を必要とする教養層に限定されていた 8 。庶民にまで広く普及するのは、木版印刷による安価な刊本が大量に出回る江戸時代を待たねばならなかった。

彼らが『節用集』を用いた具体的な用途は、多岐にわたる。

第一に、そして最も重要な用途が、書状や公文書の作成であった。戦国時代は、同盟の締結、和睦交渉、軍令の伝達、知行安堵状の発給など、政治・軍事の根幹をなすコミュニケーションの多くが文書によって行われた。戦国武将にとって、手紙(当時「雁字」とも呼ばれた)は、単なる連絡手段ではなく、極めて重要な政治的・軍事的ツールであった 14 。

このような状況下で、『節用集』は武将たちの統治を支える実務的な道具、いわば「ビジネスツール」としての側面を強く持っていた。文書において、適切な漢字表記を用いること、特に相手への敬意を示す言葉遣いを正確に行うことは、単なるマナーの問題ではなかった。例えば、宛名に用いる「様」という字一つをとっても、より複雑な字体の「樣」を用いる方が格上とされ、また「殿」という字も、その崩し方の度合いによって敬意の軽重が示された 16 。こうした用字の使い分けは、相手との力関係を巧みに表現し、交渉の成否をも左右しかねない重要な外交術であった。このような実務的な場面で、正しい漢字表記や適切な言葉遣いを確認するための規範として、『節用集』は不可欠な役割を果たしたのである。

第二の用途は、連歌や和歌の創作活動である。連歌会は、武将たちにとって重要な社交の場であり、文化的素養を示す機会でもあった。その場で、即興的に適切な言葉や故事来歴にかなった漢字(韻事)を探し出すために、『節用集』は重宝された 4 。

第三に、教養の基礎である漢籍の学習補助としての役割も担っていた。漢文で書かれた書物を訓読し、その意味を理解する際に、語彙や漢字の知識を補うための参考資料として活用されたのである 3 。

第三章:構造と内容から読み解く戦国時代の言語と文化

3.1. 紙面の解剖学:『節用集』のマイクロな世界

『節用集』の紙面は、一見すると単なる単語の羅列に見えるが、その細部には、当時の知識人が持っていた言語に対する精緻な分析意識と体系的な知識が凝縮されている。現存する『文明本節用集』などを例に、そのミクロな構造を解剖すると、当時の言語世界が鮮やかに浮かび上がってくる 3 。

- 見出し語: 紙面の中核をなす、墨で大きく書かれた漢字の熟語。

- 読み仮名: 見出し語の右横に、片仮名で読み方が示されるのが古本節用集の基本的な形式である 8 。

- 字音・和訓: 見出し語の左横には、それを構成する各漢字の音読み(字音)と訓読み(和訓)が細かく書き込まれている。これにより、熟語としての読みだけでなく、個々の漢字が持つ多様な音訓を知ることができた 3 。

- 朱墨の使い分け: 特に注目すべきは、字音の表記における朱と墨の使い分けである。漢音系の字音は朱筆で、呉音系の字音は墨筆で書き分けられていた 3 。これは、仏教経典と共に伝わった古い呉音と、遣唐使などによってもたらされた新しい漢音を、当時の知識人が明確に区別し、意識的に使い分けていたことを示す動かぬ証拠である。

- 朱引き: 地名や人名といった固有名詞には、朱の縦線(朱引き)が施されていた。これにより、利用者は一目でその語が普通名詞か固有名詞かを判別することができた 3 。

- 注記: 見出し語には、必要に応じて語義、語源、異表記などが簡潔に付記されていた。例えば、有名な「馬鹿」の項目には、「或作母嫁馬嫁破家共狼籍之義也」という注記が見られる 4 。これは、「母嫁、馬嫁、破家などとも書き、いずれも乱暴で手に負えないという意味である」と解釈でき、当時の人々がこの言葉に対して持っていた語源俗解や意味の広がりを垣間見ることができる。

3.2. 語彙のタイムカプセル:収録語が語る当時の社会

『節用集』に収録された語彙は、単なる言葉のリストではない。それは、当時の社会、文化、生活を現代に伝える「タイムカプセル」である。

食文化の変遷:「醤油」の誕生秘話

その代表例が「醤油」という言葉である。慶長二年(1597年)に刊行された乾本系の『易林本節用集』には、初めて「醤油」という言葉が独立した成語として収録されている 5。これは、この調味料が社会的に広く認知され、その名称が定着した画期を示す重要な記録である。さらに歴史を遡ると、現存最古の写本である『文明本節用集』(1470年頃)には、「漿醤」という漢字に「シヤウユ」という読み仮名が付されているのが確認できる 5。これらの記録を繋ぎ合わせることで、室町時代を通じて、味噌を製造する過程で桶の底に溜まった液体(垂味噌、たまり)が、次第に独立した調味料として認識され、「醤油」という名称を獲得していくダイナミックな変遷過程を追うことができる 5。その他にも、「索麺(そうめん)」「温鈍(うどん)」「蕎麦窮(そばきり)」といった多様な麺類の語彙が収録されており 5、戦国時代の人々の食文化が決して貧しいものではなかったことを物語っている。

国字(和製漢字)の受容:日本語の自立性

もう一つ注目すべきは、日本で独自に作られた漢字、いわゆる「国字」が多数収録されている点である。「峠」「榊」「畑」「辻」といった、日本の自然風土や文化の中から生まれたこれらの文字は、中国伝来の正統な漢字体系には存在しない 18。『節用集』がこれらの国字を積極的に採録したという事実は、本書が単に外来の知識をなぞるだけでなく、日本社会で実際に使われている言葉や文字を柔軟に取り込み、記述しようとしたことの証左である。これは、外来の文字体系を自らの言語や文化に合わせて作り変え、自らのものとしていくという、日本語の力強い自立性を象徴している。

第四章:時代の変遷と『節用集』の進化 ― 刊本と百科事典化への道

4.1. 出版文化の転換:写本から刊本へ

戦国時代の末期から江戸時代初期にかけて、日本の出版文化は大きな転換点を迎える。木版印刷技術が普及し、これまで一部の富裕層や知識層の独占物であった書物が、より安価に、そして大量に生産されるようになったのである。『節用集』もこの時代の波に乗り、一点ものの高価な写本から、誰もが手に取りやすい刊本へとその姿を変えていった 1 。この技術革新は、『節用集』が後世、爆発的な普及を遂げ、多様な発展を遂げるための重要な基盤となった。

4.2. 画期的な古刊本:饅頭屋本と易林本の対比

写本から刊本へと移行する過渡期には、その後の『節用集』の歴史を方向づける、二つの対照的な性格を持つ重要な刊本が登場した。

一つは、伊勢本系の内容を持つ初期刊本『饅頭屋本節用集』である 13 。刊記(刊行年や出版者を示す情報)はないものの、室町後期の奈良の商人で、家業の饅頭屋を営む傍ら、三条西実隆ら当代一流の学者に学んだ文化人・林宗二が刊行したと伝えられている 13 。その内容は古風な伊勢本の伝統に連なるものであり、写本時代の『節用集』の姿を後世に伝える集大成的な役割を果たした。

もう一つは、慶長二年(1597年)に刊行された乾本系の代表格、『易林本節用集』である 5 。この辞書の最大の特徴は、それまでの写本に見られた多様な異体字を排し、端正な楷書体で統一しようとする徹底した「正字主義」にあった 22 。加えて、定家仮名遣いを採用するなど、新しい時代の「規範」を提示しようとする強い意志が感じられる。

この二つの刊本は、中世から近世へと移行する時代の二つの異なるベクトルを象徴している。『饅頭屋本』が「過去の伝統の集大成」であるとすれば、『易林本』は「未来への規範の提示」であった。両者は、写本文化から商業出版文化へという大きなうねりの中で、『節用集』が新たな時代へと踏み出すための、二つの記念碑的な存在であったと言える。

この過渡期に登場した主要な刊本とその後の発展を以下の表に示す。

|

名称 |

刊行年(推定) |

系統 |

書体・体裁の特徴 |

歴史的意義 |

|

饅頭屋本 |

天正~慶長年間 |

伊勢本 |

楷書、横本。古風な体裁。 |

古本節用集の姿を伝える初期刊本 13 。 |

|

天正十八年本 |

天正18年(1590) |

印度本 |

楷書。 |

現存する刊年が明らかな最古級の節用集 2 。 |

|

易林本 |

慶長2年(1597) |

乾本 |

端正な楷書(正字主義)。 |

後の節用集の規範となる。近世辞書史の画期 21 。 |

|

草書本 |

慶長年間 |

乾本 |

草書体。 |

日常的な書体への対応 19 。 |

|

慶長十六年本 |

慶長16年(1611) |

乾本 |

初の「真草二行」(楷書と草書を併記)。 |

易林本と草書本の長所を統合。江戸時代の標準形式を確立 6 。 |

4.3. 江戸時代の変容:百科事典化への道

江戸時代に入ると、『節用集』はさらなる変貌を遂げる。その鍵となったのが、「真草二行」形式の確立と、「頭書」による情報の肥大化であった。

慶長十六年(1611年)刊の『節用集』で初めて採用された、公的な文書で用いる楷書(真字)と、日常的な手紙で用いる崩し字(行草書)を併記する「真草二行」形式は、寛永年間(1624-1644)には標準的なスタイルとして定着した 6 。これにより、利用者は一つの辞書で、あらゆる場面に対応できる漢字表記を知ることが可能となり、その実用性は飛躍的に向上した 24 。

さらに元禄時代(1688-1704)頃からは、本文上欄の余白部分に、本文とは直接関係のない様々な知識を詰め込んだ「頭書(かしらがき)」という形式が大流行する 6 。この背景には、商業出版の激化があった。書籍が庶民にも届く「商品」となると、版元(出版社)は他社製品との差別化を図るため、付加価値を高める必要に迫られた。その最も効果的な手段が、付録情報を充実させることであった。頭書や巻頭・巻末には、年表、日本地図、大名一覧(武鑑)、茶道・華道の作法、占い、料理法、手紙の文例集など、ありとあらゆる実用情報が詰め込まれていった 1 。

その結果、『節用集』は単なる「国語辞書」という枠組みを大きく超え、一冊あれば日常生活の様々な場面で役立つ「家庭向け百科事典」「暮らしの知恵袋」へと、その本質を大きく変容させたのである。これは、識字層の拡大に伴う庶民の旺盛な知識欲と、それに応えようとする版元の商業主義が見事に結びついた結果であり、江戸時代の出版文化の爛熟を象徴する現象であった 25 。

4.4. 歴史の終焉

しかし、その栄華も永遠ではなかった。明治時代に入り、西洋の辞書学の影響を受けた、より合理的で近代的な「五十音順」配列の国語辞典が登場すると、『節用集』の優位性は次第に揺らぎ始める 1 。語の表記法を主眼とする『節用集』は、語義の解説や豊富な用例を重視する近代辞書にその主役の座を譲り、昭和三年(1928年)刊行の『いろは字典』を最後に、約五百年にわたるその長い歴史の幕を静かに閉じたのである 1 。

結論:『節用集』が後世に遺したもの

『節用集』は、辞書としての実用的な役割を終えた現代において、その歴史的価値をますます高めている。本書は、中世から近世にかけての日本語の語彙、漢字表記、音韻、そしてそれらを用いる人々の生活文化を後世に伝える、他に類を見ない貴重な歴史史料である 4 。

辞書史・文化史におけるその功績もまた大きい。「いろは引き」という検索方法を一般化させ、後の国語辞書編纂の礎を築いたこと 2 。そして、高価な写本から安価な刊本へ、単機能の辞書から多機能の百科事典へと、時代の要請に応じて柔軟にその姿を変え続けた歴史は、日本の出版文化史そのものを体現している。

『節用集』は、単なる過去の遺物ではない。それは、戦国の乱世を駆け抜けた武将から、泰平の世を謳歌した江戸の町人まで、数え切れない人々の知的な営みを支え、彼らの世界観を映し出してきた「時代の鏡」である。この鏡を丹念に覗き込むことで、私たちは過去の人々の息遣いさえ感じ取ることができる。本報告書が、そのためのささやかな一助となれば幸いである。

引用文献

- 節用集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%80%E7%94%A8%E9%9B%86

- 節用集(セツヨウシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AF%80%E7%94%A8%E9%9B%86-87433

- 文明本節用集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%98%8E%E6%9C%AC%E7%AF%80%E7%94%A8%E9%9B%86

- シリーズ・資料探訪43 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/jyousetu/tsukubane/siryou43.html

- 易林本(節用集)|日本醤油の歴史文献 http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-1.html

- 辞書の世界 ~ 17世紀の節用集 ~ https://www1.gifu-u.ac.jp/~satopy/reki05.html

- 清文堂出版:『節用集』研究入門〈日本語学講座5 今野真二著〉 https://seibundo-pb.co.jp/index/ISBN978-4-7924-0963-0.html

- 節用集 https://www1.gifu-u.ac.jp/~satopy/jitenfu.htm

- 節用集 - 奈良女子大学 https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/mahoroba/y05/html/176/

- 節用集 - 辞書・辞典・百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1975

- 節用集(せつようしゅう)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo国語辞書 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%AF%80%E7%94%A8%E9%9B%86/

- バカの言語学:「バカ」の語誌(2) 『節用集』『運歩色葉集』『塵芥』| - note https://note.com/foology/n/ne37dd731330d

- 節用集 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007275867

- 戦国古文書用語辞典 9784490109115 - DOKUMEN.PUB https://dokumen.pub/9784490109115.html

- 「最後の一文」が肝!交渉術の達人・徳川家康に学ぶ、手紙の極意とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/118978/

- 戦国武将の書状・朱印状/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47471/

- 易林本 節用集|日本食文化の醤油を知る http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/edo-reference01.html

- 「節用集」における国字(日 本製漢字) https://www.moralogy.jp/admin/wp-content/files/themes/mor/img_research/14Etsuko.pdf

- 館報つくばねコーナー「シリーズ・資料探訪」 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/jyousetu/tsukubane/tsukubane.html

- 3.印刷の神様となった饅頭屋宗二と饅頭屋本節用集 - 塩瀬総本家 https://www.shiose.co.jp/blogs/museum/shiose3

- 版本易林本節用集 https://www.rekihaku.ac.jp/doc/sokujitu/U-2.html

- 『易林本節用集』の漢字字体について https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/21615/files/KU-1100-20210301-15.pdf

- 易林本節用集研究覚書六題 - 岐阜大学 https://www1.gifu-u.ac.jp/~satopy/ron_ekirin.html

- 慶長 16 年本『節用集』漢字字体について https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/16364/files/KU-1100-20200301-34.pdf

- 節用集大系 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN10110077