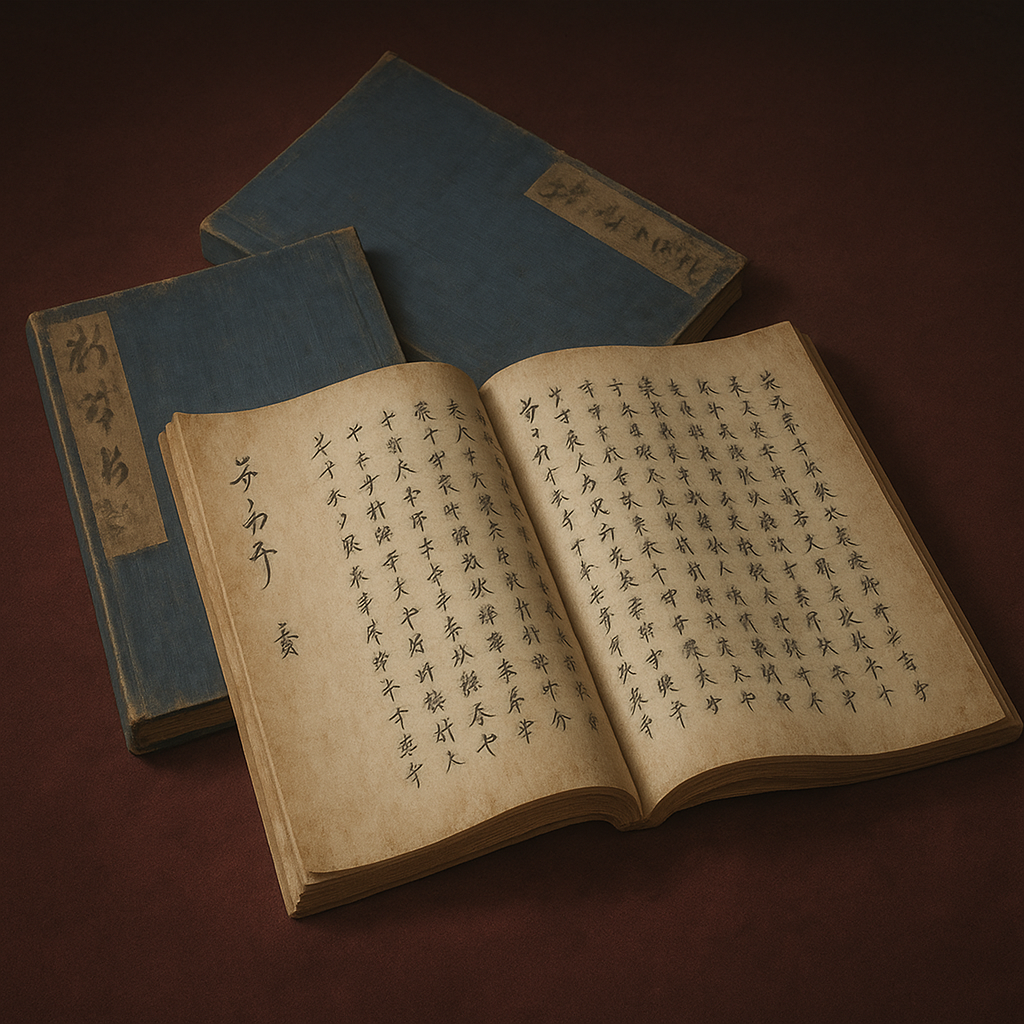

西遊雑記

『西遊雑記』は古川古松軒による江戸中期の紀行文。天明の大飢饉下の西国を実証的に巡り、城郭や藩体制、伝説に潜む戦国の残影を捉え、歴史の重層性を活写した。

『西遊雑記』に見る戦国の残影 —古川古松軒の眼差しが捉えた泰平の世の歴史的重層性—

序論:古川古松軒と『西遊雑記』—江戸中期の眼差し

本報告書は、江戸時代中期の地理学者、古川古松軒(ふるかわこしょうけん)が著した紀行文『西遊雑記』を、単なる地理的・民俗的記録としてのみならず、約二世紀の泰平の世を経てなお西国各地に色濃く残る「戦国時代の残影」を読み解くための歴史的テクストとして分析することを目的とする。古松軒が旅した天明三年(1783年)は、徳川の治世が爛熟期を迎え、社会が安定していた一方で、天明の大飢饉という未曾有の危機に見舞われ、幕藩体制の矛盾が露呈し始めた激動の時代であった。このような時代に、一人の知識人が自らの足で西国を巡り、その眼に映った風景、社会、そして人々の暮らしを記録したのが『西遊雑記』である。

古松軒の紀行文が持つ特異性は、その徹底した実証主義にある。和歌を詠み、故事来歴をなぞる従来の文学的な紀行文とは明確に一線を画し、彼は自らの実見に基づき、時に批判的かつ分析的な視点を貫いた 1 。その鋭い観察眼は、同時代の他の旅人が見過ごしたであろう、風景の背後に横たわる歴史の重層性を捉えることを可能にした。彼の旅路は、戦国という動乱の時代が「歴史」へと昇華され、同時にその遺制が社会の基層構造として機能し続ける様相を映し出す鏡であったと言える 2 。本報告書では、古松軒の眼差しを追体験することを通じて、泰平の世に埋め込まれた戦国の記憶と制度の痕跡を丹念に掘り起こしていく。

第一章:旅人・古川古松軒の実像

第一節:その生涯と学問的背景—観察者の形成

古川古松軒は、享保十一年(1726年)、備中国下道郡新本村(現在の岡山県総社市新本)に生を受けた 4 。その生涯は、生地である岡田藩との深い関わりを持ちながら、中年期以降、日本各地への遊学にその情熱を傾けたものであった。彼の学問的姿勢を最も象徴する言葉が、著作に繰り返し現れる「百聞は一見に如かず」である 7 。この信条に示されるように、古松軒は書斎での思弁に留まることなく、自らの足で大地を踏みしめ、自らの眼で事物の実相を確かめることを何よりも重んじた。この実証的な態度は、後の近代民俗学の創始者である柳田國男からも高く評価されることになる 3 。

彼の知性は、単一の専門分野に収まるものではなかった。卓越した測量技術者であったと同時に、旅先で目にした風景や道具類を詳細に写生する画家でもあり、和歌や歴史にも深い造詣を持っていた 4 。この多角的で総合的な知性が、『西遊雑記』の記述に比類なき深みと多層性を与えているのである。例えば、都市の規模を戸数という具体的な数字で把握し、人々の暮らしを温泉の利用法といった微細な点まで観察し、さらには各地の言語や風俗の違いにも鋭い注意を払う彼の筆致は、この多才さの現れに他ならない。

古松軒が生きた十八世紀後半の日本は、大きな知的変革の時代であった。幕府公認の朱子学が規範としての力を揺るがせ始め、古えの日本の精神性を探求する国学や、西洋の実用的な知識を求める蘭学が勃興していた 10 。また、商品経済の全国的な発展は、観念論よりも実利や実態を重視する社会風潮を生み出しつつあった 12 。古松軒の徹底した経験主義や現実主義、そして神秘的な世界をほとんど完全に拒否するその態度は、単なる個人的な資質に起因するものではなく、こうした時代の知的潮流と社会経済的変化が結びついて生まれた「近代性」の萌芽と捉えることができる 2 。彼の旅は、旧来の価値観が揺らぐ中で、自らの眼で「日本」という国の実像を確かめようとする、時代の要請に応えた知的探求であったと言えよう。

第二節:古松軒の歴史認識—戦国への眼差し

古松軒が単なる地理学者に留まらなかったことを示す最も重要な証拠が、彼が著した『御六戦記』の存在である。この著作は、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、小牧・長久手の戦い、関ヶ原の戦い、そして大坂の陣という、戦国時代から江戸時代初期にかけての六つの主要な合戦を扱ったものである 2 。これは、彼が九州への旅に出る遥か以前から、戦国時代の動乱、特にその合戦の展開や戦術、そして勝敗を分けた要因に対して、深い知識と専門的な関心を有していたことを明確に示している。

注目すべきは、彼の歴史へのアプローチが、物語としての享受に終わるものではなかった点である。彼の関心は、合戦の地理的分析にまで及んでいた 4 。戦国時代の合戦において、地形の巧みな利用や兵站線の確保といった地理的要因が、しばしば勝敗を決定づけたことは論を俟たない。測量技術者としての専門知識を持つ古松軒にとって、戦国史の研究は地理学の実践的な応用例であり、逆に地理の知見は歴史を立体的かつ動態的に理解するための不可欠な道具であった。

この歴史と地理の分かちがたい融合こそ、古松軒の認識の核心をなすものである。彼が『西遊雑記』の旅の途上で目にする城郭や古戦場は、単なる名所旧跡として彼の眼に映ったわけではない。それは、かつて繰り広げられた攻防の記憶を宿す生きた地勢であり、彼の地理学的・軍事的知識を刺激する分析対象であった。彼の旅は、いわば机上の歴史研究を実地で検証する「歴史地理学」的なフィールドワークの先駆けであり、その眼差しは常に過去と現在を往還していたのである。この視点こそが、『西遊雑記』を戦国時代の残影を読み解くための第一級の史料たらしめている根源と言える。

第二章:『西遊雑記』の旅路—天明三年(1783年)の西国見聞

第一節:旅の行程と概要

天明三年(1783年)三月末、古松軒は故郷である備中国下道郡岡田村(現在の倉敷市真備町岡田)を出立した 1 。時に五十八歳。当時としてはまさしく高齢であり、この年齢での単独による長期の旅は、彼の強靭な意志と飽くなき探求心の現れであった。旅は約半年間に及び、彼が再び故郷の土を踏んだのは、秋風が吹き始める九月のことであった 14 。

その行程は、西日本を広範に網羅する壮大なものであった。まず、備中から備後、安芸、長門と山陽道を進み、下関から関門海峡を渡って九州へと足を踏み入れる。九州では、豊前国から東海岸沿いに日向、大隅と南下し、薩摩国の鹿児島に到達する。ここが旅の最南端となった。復路は九州の西側をたどり、肥後、豊後、そして肥前国を経て、海外への唯一の窓口であった長崎に至る。その後、有田や唐津、太宰府といった要衝を経て、筑前国の福岡・博多に立ち寄り、再び下関へと戻った。そこから船に乗り、瀬戸内海を経て故郷の岡田村へと帰還したのである 1 。この詳細なルートは、彼が特定の目的地を目指す巡礼者や商人とは異なり、西国全体の地理と社会を体系的に把握しようとしていたことを示唆している。

表1:古川古松軒『西遊雑記』の旅程一覧

|

時期(月) |

主要な経由地(藩・都市名) |

『西遊雑記』における主な記述・出来事 |

|

3月末 |

備中 岡田村 |

故郷を出立。 |

|

4月-5月 |

備後・安芸・長門 |

山陽道を経由し、下関へ。宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島決闘に関する伝承を聴取 15 。 |

|

6月 |

豊前・日向 |

九州に上陸。東海岸を南下。 |

|

7月 |

大隅・薩摩 |

鹿児島に到着。厳格な藩の統制を目の当たりにし、琉球館への立ち入りを禁じられる 16 。 |

|

7月-8月 |

肥後・豊後 |

熊本を経由し、豊後へ。府内城や岡城を訪れ、その地勢と歴史に感嘆する 17 。別府鉄輪温泉の「地獄蒸し」を記録 19 。 |

|

8月 |

肥前 |

長崎に到着。出島や唐人屋敷など、異国文化に触れる。 |

|

8月-9月 |

筑前 |

福岡・博多の繁栄ぶりを「凡そを云一万二千軒」と具体的な数字で評価 14 。 |

|

9月 |

長門・備中 |

下関から船に乗り、瀬戸内海を経て岡田村に帰郷。 |

この一覧は、古松軒の旅が単なる線的な移動ではなく、各地域の核心部を訪れ、その特性を比較検討する意図を持っていたことを示している。特に、厳格な統制を敷く薩摩と、自由闊達な商業都市である福岡・博多という対照的な社会を連続して体験したことは、彼の比較観察に大きな影響を与えたと考えられる。

第二節:観察された各地の風物

『西遊雑記』の価値は、その記述の具体性と網羅性にある。古松軒の筆は、各地の風俗、地理、人物、言語、そして人々の暮らしの細部に至るまで克明な記録を残しており、これが本書を江戸時代を代表する紀行文の一つたらしめている 14 。

彼の都市に対する観察は、単なる印象論に終わらない。例えば、筑前国の福岡と博多について、彼は「博多より僅なる橋を以て隔とし、町つづきにして、双方の市中、凡そを云一万二千軒、人物言語もあしからずして、諸品自由はんじやうの所なり」と記している 14 。ここでは、城下町福岡と商業都市博多が一体化した大都市圏を形成している実態を捉え、その規模を「一万二千軒」という具体的な戸数で示している。これは、彼が為政者や知識人から情報を得たか、あるいは自ら概算した可能性を示唆しており、その分析的な視点がうかがえる。

また、彼の関心は、統治や経済といったマクロな事象だけでなく、そこに生きる民衆の日常的な営みにも向けられていた。豊後国の鉄輪温泉(現在の別府市)を訪れた際には、「土人此地に菜をうでて食事をせるなり」と記録している 19 。これは、人々が温泉の高温の蒸気を利用して野菜などを調理する、いわゆる「地獄蒸し」の様子を捉えたものである。観光客の視点であれば奇観としてのみ記録されるであろう光景を、彼は地域住民の生活文化の一部として冷静に記述している。このような微視的な観察の積み重ねが、『西遊雑記』に豊かなリアリティと歴史的資料としての価値を与えているのである。

第三章:旅の時代背景—激動の天明年間

古川古松軒が西国を旅した天明三年(1783年)という年は、江戸時代二百数十年の歴史の中でも、特異な緊張感と不安に満ちた時代であった。彼の旅路の背景には、泰平の世を根底から揺るがす深刻な社会変動が存在したことを理解しなければ、その記述の真の意味を汲み取ることはできない。

最大の要因は、彼の旅がまさにその渦中で行われた「天明の大飢饉」(1782年-1788年)である 20 。天明二年の天候不順に始まり、旅の年である天明三年には、春からの冷害と洪水に加え、七月には浅間山が未曾有の大噴火を起こし、関東から東北地方にかけて甚大な被害をもたらした 21 。これにより飢饉はさらに深刻化し、全国で餓死者や病死者が続出し、特に東北地方では村ごと全滅するほどの惨状を呈したという 20 。古松軒が旅した西国は、東北ほどの直接的被害は免れたものの、米価の高騰や食糧不足、そして流民の発生など、飢饉の影響と無縁ではありえなかった。

政治的には、重商主義政策を推進した老中・田沼意次が権勢を振るった時代であったが、その権力基盤は飢饉や災害による社会不安を背景に揺らぎ始めていた。彼の旅の翌年には意次の子である意知が江戸城内で暗殺され、やがて意次自身も失脚。その後、松平定信が老中に就任し、緊縮財政と風紀粛正を掲げた「寛政の改革」へと向かう、まさに幕政の大きな転換点であった 10 。

対外的にも、ロシアの南下政策が伝えられるなど、北方からの脅威が意識され始めていた。これにより、蝦夷地をはじめとする辺境地域への関心や海防意識が高まり、自国の地理や国情を正確に把握しようとする気運が知識人の間で生まれていた 12 。古松軒が後に幕府の巡見使に随行して蝦夷地へ向かう『東遊雑記』の旅も、こうした時代の要請と深く結びついている。彼の地理学的探求は、個人的な知的好奇心のみならず、国家的な課題意識とも共鳴するものであった。

この飢饉という極限状況は、古松軒の観察眼に無意識のフィルターをかけていたはずである。『西遊雑記』には、飢饉の惨状そのものを直接的に描いた箇所は多くない。しかし、彼が各地で目にする産物の豊かさや市場の賑わい、あるいは藩の統治の巧拙や民衆の暮らしぶりは、この「危機の時代」という文脈の中でこそ、その真価や意味合いが際立って見えたに違いない。飢饉は、各藩が平時に蓄積してきた統治能力、すなわち備蓄米の量、救済策の有無、そして民衆を統制する力を白日の下に晒す、一種のストレステストであった。彼が福岡・博多を「上国といふべし」と高く評価した背景には、この飢饉の時代にあってもなお繁栄と秩序を維持する、強靭な社会経済構造への感嘆があったと推察される。彼の記録は、平時の観察報告ではなく、危機に対する社会の耐久度や脆弱性を映し出す、貴重な証言としての価値を帯びているのである。

第四章:戦国時代の視点から読み解く『西遊雑記』

古松軒の旅は、天明期の社会を記録すると同時に、彼の深い歴史的教養を通して、約二世紀前の戦国時代の記憶を呼び覚ますものであった。彼が目にした城郭、藩の体制、そして民間に伝わる物語には、泰平の世においてもなお、戦国の残影が色濃く投影されていた。

第一節:城郭の記憶—平和な時代のなかの戦国の遺構

江戸時代において、城はもはや純粋な軍事拠点ではなかった。「一国一城令」や武家諸法度によってその機能は大きく制限され、多くは藩の政治的権威を象徴する政庁としての役割を担っていた。しかし、古松軒の眼差しは、そうした当代の機能の奥に、城が本来持つ「要害」としての本質を見抜いていた。

豊後国府内(現在の大分市)の府内城について、彼は「昔時は大いに繁昌せし所ゆへに城も小ならず」と記している 17 。これは、戦国時代にキリシタン大名・大友宗麟のもとで南蛮貿易の拠点として栄えた往時の姿を、現在の城の規模から偲ぶ言葉である。彼の視線は、天明期の府内城の姿と、その背景にある戦国時代の栄華とを重ね合わせている。ここでは、城は過去の記憶を物語る記念碑として認識されている。

その一方で、同じ豊後国で彼が目にした岡城(現在の竹田市)に対しては、全く異なる、驚嘆に満ちた評価を下している。「かねて聞きおよびしより嶮城にして眼を驚かせしなり、海内三嶮城の最上」と、これを日本で最も険しい城の一つであると絶賛したのである 18 。この評価は、城の壮麗さや歴史的由緒に向けられたものではない。それは、彼の『御六戦記』にも通底する、純粋に軍事地理学的な視点からの賛辞である。川に挟まれた断崖絶壁の上に築かれ、自然の地形を最大限に利用した難攻不落の構造。泰平の世にあって、その軍事的価値を瞬時に見抜き、戦国武将の視点でその機能美を評価する古松軒の姿は、彼の中で戦国時代が単なる過去の物語ではなく、生きた戦術論として息づいていたことを示している。

『西遊雑記』は、このように城郭が軍事施設としての実用性を失い、歴史的・観光的価値を持つ「名所旧跡」へとその意味合いを変容させていく、まさにその過渡期の姿を記録している。古松軒の軍事的視点からの評価は、失われつつあった城の本来の価値を再発見する行為であり、彼の記述そのものが、後世における城の「歴史遺産化」のプロセスに知らず知らずのうちに加担していたとも言えるだろう。

表2:『西遊雑記』に登場する主な城郭と古松軒の評価

|

城郭名 |

所在地(藩) |

戦国時代における役割・城主 |

『西遊雑記』における古松軒の記述(抜粋と要約) |

分析(古松軒の視点) |

|

府内城 |

豊後・府内藩 |

大友宗麟の拠点。南蛮貿易で繁栄。 |

「昔時は大いに繁昌せし所ゆへに城も小ならず」 17 |

現在の城の規模から、戦国時代の繁栄という「歴史」を読み解いている。城を過去の栄華の象徴として捉えている。 |

|

岡城 |

豊後・岡藩 |

志賀親次が島津軍の大軍を撃退したことで知られる難攻不落の山城。 |

「海内三嶮城の最上」と絶賛 18 。その険峻な地勢に驚嘆。 |

純粋な軍事要塞としての機能美を評価。戦国武将の視点に立った地政学的分析であり、城の「現在」ではなく「本質」を見ている。 |

|

熊本城 |

肥後・熊本藩 |

戦国の名将・加藤清正が築城。近世城郭の完成形と評される。 |

旅程上通過しているが、詳細な城の評価は少ない。しかし、肥後の豊かさが清正の治世の賜物であることは認識している 24 。 |

城そのものよりも、加藤清正という戦国武将の領国経営が、天明期の肥後藩の社会基盤を形成しているという歴史の連続性に関心が向いている。 |

この表は、古松軒の視点が対象によって柔軟に変化していたことを示している。彼は、城を前にして、ある時は歴史家として過去を偲び、ある時は軍事評論家としてその機能を分析し、またある時は社会経済学者としてその遺産を評価した。彼の多角的な眼差しこそが、平和な時代の城郭に潜む戦国の記憶を多層的に浮かび上がらせたのである。

第二節:藩体制下の社会と風俗—戦国大名の支配の残滓

江戸時代の幕藩体制は、全国を約二百六十の藩に分割して統治する地方分権的な構造を持っていたが、その各藩の原型は、多くの場合、戦国大名の領国に遡ることができる。戦国時代に形成された国境や支配体制、そして地域文化は、江戸時代を通じて色濃く残り、古松軒の旅は、そうした「国」ごとの違いを肌で感じる旅でもあった。

その中でも、薩摩藩の特異性は際立っていた。鹿児島城下に滞在中、琉球からの使節団が滞在する琉球館を見学しようとした古松軒は、門番によって「内に入る事を禁ぜり」と、厳しく立ち入りを拒否された 16 。これは、単なる警備の厳しさではない。関ヶ原の戦いで西軍に属しながらも巧みな交渉で所領を安堵され、幕府に対して常に一定の距離と警戒心を保ち続けた島津氏の、半独立的な統治姿勢の現れである。琉球を介した独自の対外交易ルートを維持し、藩内の情報を外部に漏らすことを極度に嫌うその体制は、泰平の世にあって、あたかも戦国時代さながらの臨戦態勢を維持しているかのようであった。

古松軒が薩摩で感じた息苦しさや排他性は、彼が他の「完全に江戸化された」藩から、突如として「戦国が凍結保存された」かのような空間に足を踏み入れたことによるカルチャーショックであったと言える。薩摩藩は、藩全体を一つの巨大な城と見なし、常に外部からの侵攻に備えるという、いわば「擬似的な戦国体制」を二百年近くにわたって継続していたのである。この経験は、徳川幕府による中央集権的な支配が、日本全土で一様には浸透していなかったという厳然たる事実を、古松軒に突きつけた。

また、彼が各地の「人物言語」の違いに注意を払っている点も重要である 14 。言葉の訛りや人々の気質の違いは、戦国時代の国割りが、江戸時代の藩体制を経て固定化され、人々の地域的なアイデンティティや文化圏を規定し続けた結果であった。藩という単位は、単なる行政区画ではなく、戦国以来の歴史と文化を内包した「国」としての性格を保持し続けていたのである。

第三節:伝説と歴史認識—民間に息づく戦国の物語

戦国時代の記憶は、城郭や制度といった物理的な形だけでなく、人々の語りの中にも生き続けていた。古松軒は、旅の途上でそうした民間に息づく「生きた歴史」にも耳を傾けている。

長門国下関において、彼は宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の決闘に関する民間伝承を聞き取り、それを『西遊雑記』に記録している 15 。この決闘が行われたのは慶長十七年(1612年)、戦国の気風がまだ色濃く残る江戸時代最初期のことである。それから約百七十年後、この事件が武士階級の公式な記録としてではなく、一般庶民の間でどのような物語として語り継がれているのかを、古松軒は記録した。これは、歴史が民衆のレベルにまで浸透し、変容していくプロセスを捉えた、貴重な民俗史料となっている。

江戸中期は、講談や草双紙といった大衆向けの出版文化が花開いた時代でもあった 10 。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった戦国の英雄たちや、宮本武蔵のような剣豪の物語は、人々の娯楽として享受され、同時に彼らの歴史認識を形成する上で大きな役割を果たしていた。古松軒が記録した巌流島の伝説は、そうした歴史の民衆化・大衆化という、大きな文化潮流の一端を捉えたものと言える。戦国の動乱は、もはや現実の脅威ではなく、人々の心を躍らせる英雄譚として、泰平の世に消費されていたのである。

結論:『西遊雑記』が映し出す「戦国の終わり」と「江戸の爛熟」

古川古松軒の『西遊雑記』は、その実証的な眼差しを通して、天明三年という一点における西国の姿を活写した、比類なき紀行文である。しかし、本報告書で論じてきたように、その価値は同時代記録に留まるものではない。彼の旅は、戦国という動乱の時代が完全に過去のものとなり、その遺構(城郭)、記憶(伝説)、そして制度(藩体制)が、江戸中期の社会の中に「歴史」として、あるいは社会の基盤として再配置された様相を捉えた、極めて貴重な歴史的証言である。

『西遊雑記』を通じて明らかになるのは、歴史における連続性と断絶性の双方である。薩摩藩に見られるような戦国以来の緊張感を内包した統治体制や、藩ごとに異なる文化や気質は、江戸時代の安定した社会(江戸の爛熟)が、戦国時代の激しいエネルギーと地方分権的な構造(戦国の終わり)の上に成り立っていたという、歴史の紛れもない連続性を示している。徳川の泰平は、戦国の遺産を巧みに再編し、封じ込めることによって成立していた。

一方で、古松軒の記述は、戦国時代との決定的な断絶をも浮き彫りにする。かつて存亡をかけて攻防が繰り広げられた要塞は、今や過去の栄華を偲ぶ「名所」となり、その軍事的価値は一部の専門的知識を持つ者(古松軒自身のような)にしか理解されなくなりつつあった。血なまぐさい現実であった歴史は、民衆の間で刺激的な「物語」として消費される対象へと変貌していた。この変化は、社会が戦国の記憶を安全な形で消化し、過去のものとして距離を置くことに成功した証左に他ならない。

古松軒の旅は、風景の背後に幾重にも折り重なった歴史の層を透かし見ることの重要性を、現代の我々に教えてくれる。彼の実証的な眼差しは、単に目に見えるものを記録するだけでなく、それがどのような歴史的プロセスを経て現在の姿になったのかを問い続ける。我々が歴史的景観を読み解く上で、彼の方法は今なお有効な示唆を与えてくれる。『西遊雑記』は、一人の非凡な旅人の記録であると同時に、戦国と江戸という二つの時代が交錯する、日本の歴史の深層を映し出す鏡なのである。

引用文献

- 古川古松軒(東遊雑記) - 福島県 https://www.fukutabi.net/ooutijyuku/jinbutu/furukawa.html

- 古川古松軒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B7%9D%E5%8F%A4%E6%9D%BE%E8%BB%92

- (12月)江戸時代の地理学者、古川古松軒の旅 ~岡山市立中央図書館所蔵の写本から https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000009195.html

- 高梁川流域連盟 古川 古松軒|Takahashi River Basin League https://takahashiryuiki.com/feature/%E9%AB%98%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%B5%81%E5%9F%9F%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%81%89%E4%BA%BA%E3%83%BB%E8%B3%A2%E4%BA%BA/%E7%B7%8F%E7%A4%BE%E5%B8%82/%E5%8F%A4%E5%B7%9D-%E5%8F%A4%E6%9D%BE%E8%BB%92/

- takahashiryuiki.com https://takahashiryuiki.com/feature/%E9%AB%98%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%B5%81%E5%9F%9F%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%81%89%E4%BA%BA%E3%83%BB%E8%B3%A2%E4%BA%BA/%E7%B7%8F%E7%A4%BE%E5%B8%82/%E5%8F%A4%E5%B7%9D-%E5%8F%A4%E6%9D%BE%E8%BB%92/#:~:text=%E5%8F%A4%E5%B7%9D%20%E5%8F%A4%E6%9D%BE%E8%BB%92%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%8F%20%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%91%E3%82%93,-%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%9F%8E%E6%B0%B4&text=%E4%BA%AB%E4%BF%9D11%EF%BC%881726%EF%BC%89%E5%B9%B4,%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%81%E5%A4%9A%E5%B2%90%E3%81%AB%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 市指定_古川古松軒の墓 https://www.city.soja.okayama.jp/s/bunka/kanko/shitei_bunkazai/si/si_14.html

- 古川古松軒(おかやま人物往来) https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/mmhp/kyodo/person/furukawakoshoken/furukawa.htm

- 古川 古松軒 - 高梁川流域キッズ https://kids.takahashiryuiki.com/wp-content/uploads/2016/03/15%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%91%E3%82%93.pdf

- ⑧総括パネルディスカッション - 霧立越 http://www.kiritachi.net/sympo-12-8.html

- 宝暦・天明期の文化/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/121025/

- 【聞き流し日本史探究】vol.30 宝暦・天明期の文化(江戸時代)、洒落本、黄表紙 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=Z6B8Rp1ickY&pp=ygUTI-axn-aIuOaZguS7o-aWh-WMlg%3D%3D

- 学習指導要領に示す 「内容」の (1) のイ 「時代ごと に区切らない主題を設定し」 に照らして https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/03062201/14-76/14-76-30.pdf

- 日本史|宝暦・天明期の文化-教育と文芸 https://chitonitose.com/jh/jh_lessons92.html

- No.409 紀行文にみえる博多・福岡 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/409/index.html

- 宮本武藏(ミヤモトムサシ)とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E8%97%8F

- これまでの貴重資料展 - 鹿児島県立図書館・奄美図書館 https://www.library.pref.kagoshima.jp/honkan/86d3f6348d59231317789859dc609bbd/page1

- 大分市歴史資料館年報 https://www.city.oita.oita.jp/o205/bunkasports/rekishi/documents/h5.pdf

- 【 第 十 四 章 】 島 津 軍 の 豊 後 侵 攻 2 - 「NAN-NAN」なんなん~大分合同新聞社×別府大学 http://www.nan-nan.jp/lib/bungo014a1.pdf

- 第4章 歴史的変遷 - 別府市 https://www.city.beppu.oita.jp/doc/gakusyuu/bunkazai/yukemuri_keikan/02_04.pdf

- 天明の飢饉 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E5%A4%A9%E6%98%8E%E3%81%AE%E9%A3%A2%E9%A5%89/

- 天明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%98%8E

- 大分市 - 歴史資料館ニュース https://www.city.oita.oita.jp/o205/documents/35.pdf

- 断崖絶壁の高石垣 岡城 | きままな旅人 https://blog.eotona.com/oka-castle-high-stone-walls-on-a-cliff/

- 滝室坂を越える(豊後街道の難所/国道57号の隘路) - Wix.com https://moritayasuo.wixsite.com/country-ology/single-post/2017/01/15/%E6%BB%9D%E5%AE%A4%E5%9D%82%E3%82%92%E8%B6%8A%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%88%E8%B1%8A%E5%BE%8C%E8%A1%97%E9%81%93%E3%81%AE%E9%9B%A3%E6%89%80-%E5%9B%BD%E9%81%9357%E5%8F%B7%E3%81%AE%E9%9A%98%E8%B7%AF%EF%BC%89