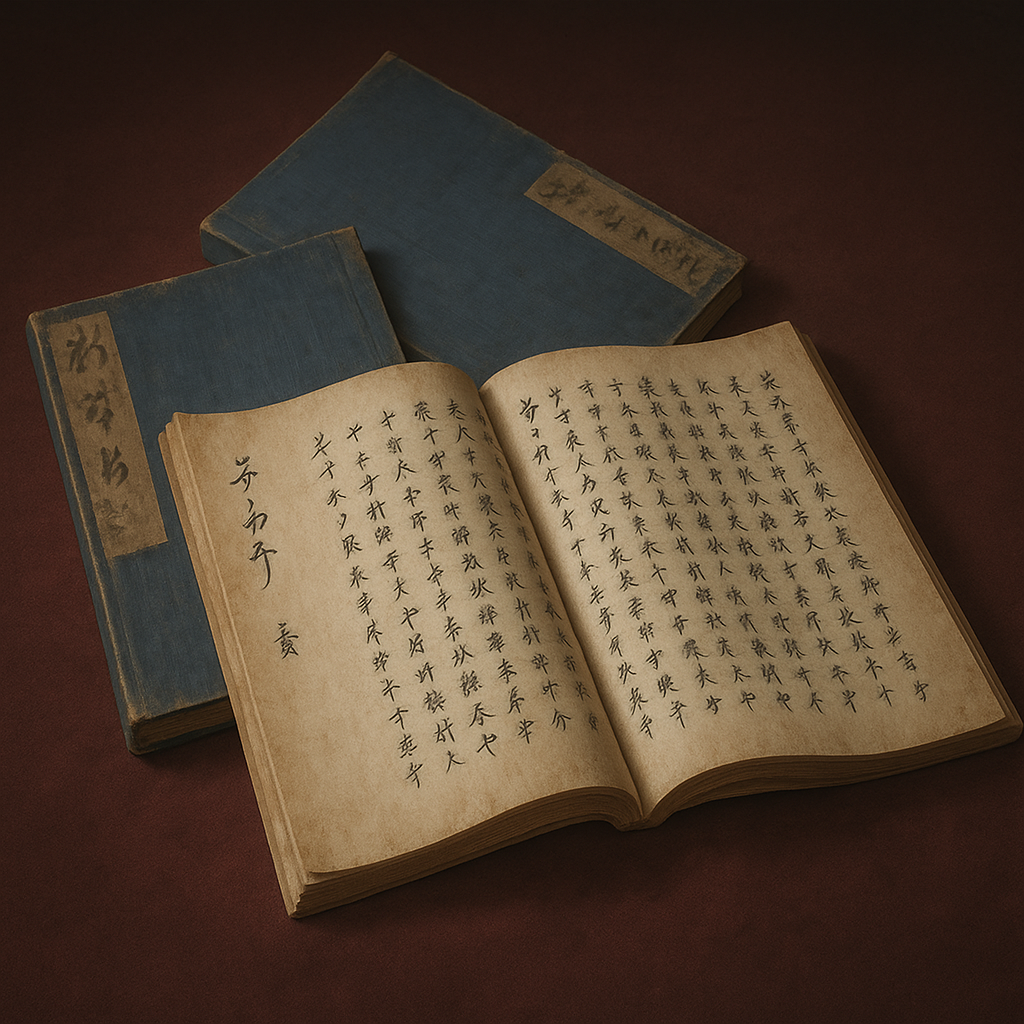

遠宗拾遺

『遠宗拾遺』は小堀遠州の言行録。戦国から泰平の世への文化継承を商人・上柳甫斎が記録。遠州の「きれいさび」は武将の経験と新時代の美学が融合した。

『遠宗拾遺』の総合的考察 ― 戦国時代の視座から読み解く、失われた言行録の価値

序論:『遠宗拾遺』への視座 ― 混同の訂正と真の価値の提示

本書を巡る情報の現状と課題

江戸時代初期に成立したとされる書物『遠宗拾遺』(えんそうしゅうい)に関する調査は、まず現代における情報の錯綜を解きほぐすことから始めなければならない。今日のデジタル検索環境において、本書は鎌倉時代初期の説話集である『宇治拾遺物語』(うじしゅういものがたり)と著しく混同されている 1 。この二書は、巻数や内容、成立時代も全く異なる別個の著作であるにもかかわらず、「拾遺」という共通の語と、「遠宗」「宇治」という字面の類似性から、しばしば同一視される誤謬が生じている 3 。本報告は、この混同を明確に峻別し、歴史の塵芥に埋もれかけた『遠宗拾遺』の本来の輪郭を浮き彫りにすることを第一の目的とする。

書名の解読と本書の性格規定

本書の正しい理解は、その書名を解読することから始まる。『遠宗拾遺』の「遠」は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した大名茶人、小堀遠州(こぼりえんしゅう)を指す 5 。そして「宗」は、遠州が茶人として用いた号である宗甫(そうほ)に由来すると考えられる 6 。したがって、本書は「小堀遠州宗甫の言行を拾い集めたもの」と解釈するのが最も妥当である。

著者は、上柳甫斎(うわやなぎ ほさい)という、江戸初期の京都に生きた商人であった 7 。甫斎は呉服商を営む傍ら、徳川家康に仕え、同時に文化人として小堀遠州の門を叩き、茶の湯の教えを受けた人物として記録されている 7 。この著者と主題の関係性は、本書が単なる一個人の伝記や茶道の技術書に留まらないことを示唆している。すなわち、『遠宗拾遺』は、戦国の記憶を色濃く留める文化の巨人(遠州)の思想と実践を、泰平の世を生きる新時代の商人(甫斎)が記録し、後世に伝えようとした、一種の文化継承のドキュメントとしての性格を帯びているのである。

「戦国時代という視点」の再定義

本報告が掲げる「戦国時代という視点」とは、単に戦国時代の出来事を参照する歴史的背景調査を意味しない。それは、戦国の動乱期に鍛え上げられた価値観、社会規範、そして美意識が、徳川幕府による泰平の世、すなわち江戸時代初期という新たな社会体制の中で、いかにして変容し、継承され、あるいは昇華されていったのか、そのダイナミズムを追跡する分析的視座である。小堀遠州(1579年生)と上柳甫斎(1591年生)は、まさしくこの時代の巨大な転換点をその身をもって生きた世代であった。それゆえ、彼らの関係性から生まれた『遠宗拾遺』は、この時代の精神史を解き明かす上で、第一級の価値を持つ証言となりうるのである。

第一部:著者の実像 ― 戦国から泰平の世を生きた御用商人・上柳甫斎

第一章:上柳甫斎の生涯と「御用商人」という立場

上柳甫斎(1591-1675)は、通称を彦兵衛といい、京都で呉服商を営んでいた 7 。彼の生きた時代は、長きにわたる戦乱が終息し、徳川幕府による新たな支配秩序が社会の隅々にまで浸透していく過渡期であった。甫斎の特異性はその出自に留まらない。彼は徳川家康に近侍し、「御側向御用」を務めたと記録されている 7 。これは、幕府や大名家といった権力中枢が必要とする物資の調達を独占的に請け負う「御用商人」の一形態であった 8 。

戦国時代における御用商人の役割は、極めて実際的かつ軍事的なものであった。例えば、同じく家康に仕えた茶屋四郎次郎は、呉服商でありながら、戦場における兵糧や武器弾薬の調達、さらには諜報活動や交渉の密使といった、武士さながらの働きで家康を支えた 9 。しかし、甫斎が活躍した江戸初期には、その役割は大きく変容していた。社会が安定し、大規模な軍事行動が過去のものとなる中で、御用商人に求められるのは、もはや軍需物資の調達ではなく、将軍家や大名の日々の生活を彩る奢侈品、特に甫斎が本業とした呉服などの調達が中心となっていた。

甫斎が活動の拠点とした江戸初期の京都では、彼のような新興の御用商人が、禁裏(皇室)、幕府、そして諸大名と強固な結びつきを築き、大きな経済力と文化的影響力を持つ社会階層を形成していた 12 。彼らは単に商品を右から左へ動かす商人ではなく、その潤沢な資金を大名に貸し付ける金融業者(大名貸し)としての顔も持ち、同時に茶の湯や芸能の有力なパトロンとして、文化の動向を左右する存在でもあった。上柳甫斎もまた、この京都の商人ネットワークの中核に位置し、経済活動と文化活動を両輪として、その社会的地位を築き上げていったと考えられる。

甫斎のこうした立場は、『遠宗拾遺』という書の性格そのものを規定した可能性が高い。彼は武士階級の内部の人間ではない。幕府という絶対的な権威を背景に活動しながらも、その本質はあくまで経済合理性に基づいて行動する商人である。彼が当代随一の文化人であった遠州を記録する際、その視点は、武家社会の論理や価値観を内側から語るものではなく、経済と文化を通じて武家社会に奉仕し、同時にそこから利益と教養を引き出す、ある種の「外部者」としての客観的な視点が加わっていたはずである。したがって、『遠宗拾遺』は、武士が自らの手で記す軍記物や家訓とは全く異なり、憧憬と冷静な観察眼が同居する、重層的な記録であったと推察される。

第二章:商人茶人という存在 ― 文化の交差点として

上柳甫斎は、小堀遠州に直接茶道を学び、その教えをさらに県宗知(あがた そうち)という人物に伝えたとされている 7 。この事実は、彼が単なる裕福な御用商人に留まらず、当代一流の文化人である遠州の門下に入ることで、自らの文化的権威を高め、洗練された教養を身につけることに極めて意欲的であったことを示している。経済的な成功を手にした商人が、次なるステータスとして文化的な洗練を求めるのは、時代の必然であった。

甫斎が活躍した寛永年間(1624-1644)は、後水尾天皇を中心とした宮廷サロンを核として、武家、公家、そして町衆が階級を超えて交流し、洗練の極みともいえる「寛永文化」が花開いた時代である。この文化の担い手として、本阿弥光悦や角倉素庵といった町衆出身の芸術家や知識人が大きな役割を果たしたことはよく知られている。甫斎もまた、茶の湯という共通の言語を通じて、武家社会の頂点に立つ遠州と町衆文化とを結びつける、文化の交差点としての役割を担っていた可能性がある。

この文脈で捉え直すとき、『遠宗拾遺』の編纂という行為は、新たな意味を帯びてくる。これは単なる師への敬愛の表明や、後世への記録という純粋な動機からだけではなく、甫斎自身の文化的アイデンティティを形成するための、極めて意識的な営為であったと考えられる。御用商人として経済的な成功を収めた甫斎にとって、次に求められるのは、その富にふさわしい文化的な権威であった。当代随一の文化人である遠州に師事し、その貴重な言行を記録・編纂するという行為は、自らが遠州の美学と精神の正統な継承者であることを、内外に強く印象づけるためのものであった。つまり、本書の編纂は、甫斎自身の社会的・文化的な地位を確立し、盤石にするための、高度に戦略的な文化活動であったと解釈することができるのである。

第二部:書物が映す巨人 ― 小堀遠州と戦国時代の残映

第一章:武将としての遠州 ― 戦国の記憶を内包するテクノクラート

『遠宗拾遺』が記録しようとした小堀遠州(政一)は、単なる風流な文化人ではない。彼の精神の根幹には、戦国の記憶が深く刻み込まれていた。遠州は天正7年(1579)、近江の武将・小堀正次の子として生を受けた 13 。父・正次は、浅井長政、豊臣秀長、豊臣秀吉、そして最終的には徳川家康に仕えた歴戦の武将であり、遠州自身もまた、天下分け目の関ヶ原の戦いの前哨戦や、豊臣家を滅亡させた大坂の陣に、徳川方の武士として参陣している 5 。彼の出自と経歴は、まさしく戦国の動乱を生き抜き、勝ち残った武士そのものであった。

しかし、遠州が歴史にその名を残したのは、武勇によってではない。彼は江戸幕府の作事奉行という要職に就き、後陽成院御所の造営をはじめ、駿府城、名古屋城、そして徳川の権威の象徴である二条城など、国家的な重要建築物の造営を次々と指揮した 5 。これは、彼が単なる武辺者ではなく、高度な土木・建築技術、設計能力、そして大規模なプロジェクトを管理・遂行する能力を兼ね備えた、卓越した「テクノクラート(技術官僚)」であったことを物語っている 16 。

遠州が確立した美意識は、この二つの側面、すなわち武将としての経験とテクノクラートとしての職責が分かちがたく融合した産物であった。城郭の普請には、敵の攻撃を想定した堅牢さや、兵の動線を考慮した機能性といった、極めて実用的な思考が求められる。これは、いつ命を落とすか分からない戦国の世を生き抜いた武将としてのリアリズムに根差している。一方で、泰平の世における城や御所の建築は、単なる防御施設ではなく、幕府の絶対的な権威を天下に示し、新たな社会秩序を可視化するための、壮麗さと品格が要求された。遠州の仕事は、この戦国由来の実用主義と、江戸の秩序への志向という、二つの異なる要請を一つの建築物の中で高度に両立させることにあった。彼の美学の根底には、この二つの精神が常に共存しており、それが後の「きれいさび」という独自の美の創造へと繋がっていくのである。

第二章:文化人としての遠州 ― 「へうげもの」の継承と新たなネットワーク

遠州の文化人としての側面を形成する上で、決定的な影響を与えたのが、師である古田織部であった 18 。織部は、千利休が完成させた「わび茶」の精神を深く理解しながらも、それに飽き足らず、器を意図的に歪ませ、左右非対称の意匠を大胆に取り入れるなど、既成の価値観を破壊するような、豪放で自由闊達な美意識を追求した 20 。その常識外れの振る舞いから「へうげもの(剽軽者)」と称された織部の茶は、遠州が旧来の枠組みにとらわれず、全く新しい美を創造する上での強力な原動力となった。

さらに、遠州の美意識を洗練させたのは、彼の驚くほど広範な交友関係であった。彼の主催する茶会には、京都の公家、諸国の大名やその家臣、幕府の旗本、そして上柳甫斎のような富裕な商人、さらには僧侶、医師、果ては役者や碁打ちに至るまで、あらゆる階層の人々が招かれていた 5 。この身分を超えたネットワークは、彼に多様な価値観や最新の情報をもたらし、その美意識を特定の階級に閉じたものではなく、より普遍的で豊かなものへと昇華させるための肥沃な土壌となった。

しかし、遠州は師・織部の道をそのまま踏襲したわけではない。そこには、時代の要請に応じた、巧みな自己変革があった。師である古田織部は、大坂の陣に際して豊臣方と内通したという嫌疑をかけられ、徳川幕府から切腹を命じられている 22 。この悲劇的な最期は、織部の持つ奔放で反骨的な気風が、徳川幕府が築こうとしていた厳格で中央集権的な秩序とは、もはや相容れないものであったことを象徴している。その高弟であり、幕府の重臣でもあった遠州は、師の二の舞を演じるわけにはいかなかった。彼は、織部から受け継いだ大胆さや破壊的な創造性を、決して捨てることなく、しかしそれを幕府が求める「秩序」「品格」「調和」といった価値観と両立させるという、極めて困難な課題に直面した。この政治的・社会的な要請こそが、破調の美である「へうげ」を、理知的で端正な調和の美である「きれいさび」へと昇華させる、創造の原動力となったのである。

第三部:新時代の美学「きれいさび」の成立

第一章:「わびさび」から「きれいさび」への系譜

小堀遠州が確立した「きれいさび」という美意識は、歴史の文脈から孤立して生まれたものではない。それは、戦国時代を通じて培われた茶の湯の精神史の、一つの到達点であった。その系譜を遡ると、二人の偉大な先人の姿が浮かび上がる。

一人は、茶の湯を大成した千利休である。利休の「わびさび」は、質素で静寂な、極限まで無駄を削ぎ落とした内省的な美意識であった 21 。それは、死と隣り合わせの緊張感の中に生きた戦国武将たちが、束の間の安らぎと深い精神性を求めた、時代の精神を体現するものであった。

もう一人は、遠州の直接の師である古田織部である。織部の「へうげ」は、利休の「わび」を基盤としながらも、そこに意図的な歪みや破れ、左右非対称といった大胆な意匠を取り入れ、見る者の意表を突く、動的で豪快な武家の美学であった 20 。それは、下剋上の気風が残り、個性の爆発が称揚された桃山文化のエネルギーを色濃く反映している。

そして小堀遠州は、これら先人の教えを深く吸収した上で、そこに新たな要素を付け加えた。それが、和歌などに代表される平安王朝の文化が持つ「雅(みやび)」の感覚であり、泰平の世にふさわしい明るさ、豊かさ、そして理知的な華やかさであった 21 。閑寂や枯淡といった「さび」の趣の中に、麗しさや端正さといった「きれい」な要素を共存させる。これが「きれいさび」の本質である 13 。

第二章:「きれいさび」の多面的分析 ― 泰平の世の美の規範

「きれいさび」という美学の核心は、本来であれば対立するはずの要素を、一つの空間や道具の中に、絶妙なバランス感覚で調和させる点にある 13 。質素と豪華、静寂と華麗、自然の野趣と人工の洗練。これらの二項対立を乗り越え、新たな調和点を生み出すことこそ、遠州の目指した美の世界であった。

この美意識は、戦乱が終わり、徳川幕府による安定した支配体制が確立した江戸時代初期という時代精神を、完璧に映し出している。もはや社会は、戦国の極度の緊張感を必要としていない。求められていたのは、泰平の世の豊かさと安定した秩序を謳歌するための、新たな美の規範であった。「きれいさび」が持つ、誰もが素直に美しいと感じられる普遍性、理知的な明るさ、そして品格は、まさに新しい時代の支配階級が求める美意識そのものであった 21 。

この美意識の変遷を理解するために、以下の表にその特徴を整理する。

|

|

千利休 |

古田織部 |

小堀遠州 |

|

活躍時代 |

安土桃山時代 |

桃山時代~江戸初期 |

江戸時代初期 |

|

主要な庇護者 |

織田信長、豊臣秀吉 |

豊臣秀吉、徳川家康 |

徳川家康、秀忠、家光 |

|

美意識のキーワード |

わびさび(内省的、削ぎ落としの美) |

へうげ(破調、動的、豪放の美) |

きれいさび(調和、理知的、端正の美) |

|

茶道具の好み |

楽茶碗(黒・赤)、無作為の美 |

歪んだ沓形茶碗(織部焼)、作為の美 |

国焼(遠州七窯など)の洗練された意匠 |

|

時代背景との関連 |

戦国の緊張と精神性の追求 |

桃山の豪華さと個性の爆発 |

徳川の泰平と秩序の美学 |

この表が示すように、茶の湯の美意識は、時代の政治的・社会的状況と密接に連動しながら変容してきた。遠州の「きれいさび」は、戦国という嵐の時代が過ぎ去った後に、徳川の治世という凪の時代にふさわしい美として、必然的に生み出されたものだったのである。

第四部:『遠宗拾遺』の総合的考察 ― 失われた書物の内容と意義の再構築

第一章:書物の内容に関する推定

『遠宗拾遺』の現物は、残念ながら今日その所在が確認されておらず、その具体的な内容を直接知ることはできない。しかし、残された断片的な情報から、その姿をある程度まで再構築することは可能である。

まず、「拾遺」という書名の形式が、その内容を示唆している。これは、遠州の茶道論を体系的にまとめた理論書ではなく、彼の茶会における何気ない会話や逸話、茶道具の鑑定(目利き)に関する批評、あるいは庭園や建築に関する断片的な指示や思想、そして日常的な言行録などが、弟子である上柳甫斎によって、その時々に書き留められ、集められたものであると強く推定される。

また、記録者である甫斎の視点が、その内容に独自の色合いを与えていたであろうことも想像に難くない。武士とは異なる商人のフィルターを通して記録されることで、遠州の芸術論や美学だけでなく、彼の意外な経済感覚、交友のあった人物たちへの率直な評価、あるいは幕府の要人としての処世術といった、より人間的で生々しい側面も含まれていた可能性がある。

本書は、後に遠州流茶道を学ぶ者たちにとって、流祖である遠州の思想や人柄に直接触れるための、かけがえのない源流として扱われたと考えられる。江戸時代中期に、本書に対して補筆が行われたという記録が残っていることは 26 、本書が単に一度書かれて忘れ去られたのではなく、後世まで大切に読み継がれ、権威ある典籍として扱われていたことを力強く示唆している。

第二章:戦国という記憶の継承と昇華

『遠宗拾遺』に記されていたであろう遠州の言葉の端々には、戦国時代という苛烈な時代を生きた者ならではの価値観、すなわち実力主義の精神、主君への絶対的な忠誠、そして常に死を意識した死生観などが、色濃く滲み出ていたと推察される。例えば、数ある茶道具の中から真の名品を見抜く彼の厳しい目利きは、見せかけに惑わされず物事の本質を見抜くことが生死を分けた、戦国の実戦経験と決して無縁ではないだろう。あるいは、庭造りにおいて自然の地形を巧みに活かし、無駄のない空間を構成する合理的な思考もまた、戦場における地勢の判断に通じるものがあったかもしれない。

この文脈において、極めて象徴的な事実がある。『遠宗拾遺』の写本が、遠州の師である古田織部を顕彰するために設立された「古田織部美術館」の展示品として所蔵されていたという記録である 27 。これは、現代の専門家や研究者たちが、遠州の「きれいさび」を、織部の「へうげ」と断絶したものとしてではなく、それを正統に継承し、新時代の要請に合わせて発展・昇華させたものとして明確に認識していることの力強い証左に他ならない。本書は、戦国末期の気風を色濃く残した武将茶の系譜に連なる、重要な文化的遺産として位置づけられているのである。

ここに、『遠宗拾遺』を「戦国時代という視点」で読み解く最大の意義が見出される。千利休や古田織部の茶は、どこまでも個人の内面世界や独自の美意識を極限まで追求する、ある意味で非常に「私的(プライベート)」な性格が強いものであった。それに対し、幕府の作事奉行や将軍家茶道指南役という「公人(パブリック・フィギュア)」であった遠州の茶は、より開かれ、誰もが共有可能な「公的(パブリック)」な性格を帯びる必要があった。「きれいさび」とは、まさにそのための美学的な方法論であったといえる。本書は、この戦国的な「個」の時代から、徳川的な「公」の時代へと移行する、文化的なパラダイムシフトの渦中を生きた巨人の、思想と実践の生々しい記録であった。

結論:『遠宗拾遺』が現代に語りかけるもの

本報告は、現存しない書物『遠宗拾遺』を、著者である上柳甫斎と、主題である小堀遠州、そして彼らが生きた戦国末期から江戸初期という激動の時代背景から多角的に分析した。その結果、本書は単なる茶道の秘伝書や個人の言行録ではなく、戦国の記憶と価値観をその身に内包した人物が、いかにして泰平の世の新たな文化を創造したかを記録する、文化史的・社会史的に見て第一級の史料であったと結論付けられる。

『遠宗拾遺』の歴史的意義は、戦国の動乱が生み出した激しい創造のエネルギーが、徳川による安定した統治体制下で、「きれいさび」という洗練され、秩序だった美学へと昇華されていくプロセスを、個人の言行録というミクロな視点から照らし出す点にある。それは、日本の文化が、政治的・社会的な構造変動にいかに鋭敏に応答し、自己変革を遂げてきたかを示す、極めて貴重なケーススタディである。

本書の現物が失われている(あるいは、いまだ発見されていない)ことは、誠に惜しまれる。しかし、残された断片的な情報からその本来の姿を再構築し、その価値を問い直す試みは、単なる過去への懐古趣味ではない。それは、一つの時代が終わり、新しい時代が始まる転換期において、文化がいかにしてその連続性を保ちながら新たな創造を成し遂げるのかという、普遍的な問いに対する一つの答えを提示してくれる。その意味で、『遠宗拾遺』の研究は、日本の文化史理解を深める上で、今後も極めて有意義な営為であり続けるであろう。

引用文献

- 宇治拾遺物語|さくいん - 古典作品登場人物名鑑 https://koten-meikan.com/sakuin/ujisyui.php

- 宇治拾遺物語 (8巻) - 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム - 宮内庁 https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000508250000

- 宇治拾遺物語 - 古典文学 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=201

- 宇治拾遺物語 全文 検索・テキスト取得用 - 古典の改め:Classic Studies https://classicstudies.jimdofree.com/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E/%E5%85%A8%E6%96%87/

- 小堀遠州(こぼりえんしゅう) – 公益財団法人 小堀遠州顕彰会 https://www.koborienshu.org/%E5%B0%8F%E5%A0%80%E9%81%A0%E5%B7%9E/

- 小堀遠州について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000113242&page=ref_view

- 上柳甫斎(かみやなぎ ほさい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E6%9F%B3%E7%94%AB%E6%96%8E-1067147

- 御用商人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%94%A8%E5%95%86%E4%BA%BA

- 『ほぼ武士!最強の商人『茶屋四郎次郎』天下町人筆頭に上り詰めた男』 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/chayashirojiro/

- 商人として活躍した茶屋四郎次郎、実は武士としても有能だった【どうする家康】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/197088

- 家康のピンチを何度も救う京の豪商・茶屋四郎次郎が辿った生涯|家康の伊賀越えを支えた徳川の御用商人【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1121002

- 京都市上京区役所:江戸期の豪商と光琳の生涯 https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012481.html

- 特集 京の茶室 2「組みあわせる妙 小堀遠州の茶室」 - 京都市文化観光資源保護財団 https://www.kyobunka.or.jp/learn/learn_building/1763.php

- 小堀遠州は戦国のマルチタレント? 茶道、書画...多様な才能を発揮した武将 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/11916

- 小堀遠州の生涯について知りたい - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000028930&page=ref_view

- 『小堀遠州 綺麗さびの極み』 小堀宗実、熊倉功夫、磯崎新、龍居竹之介 - 新潮社 https://www.shinchosha.co.jp/book/602144/

- 重森三玲と森蘊の庭園観 ー 小堀遠州の伝記を通して ー - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgarden/2014/28/2014_28_11/_article/-char/ja/

- 大名であり茶人、造園家としても活躍!千利休や古田織部の教えを ... https://mag.japaaan.com/archives/191782

- 利休の茶風、弟子の系譜|特集|LUPICIA Tea Magazine https://www.lupicia.co.jp/tea/archives/9432

- 大名茶の系譜 https://niu.repo.nii.ac.jp/record/727/files/RN07-002.pdf

- 遠州流とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/94561/

- 武将茶人・大名茶人/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/99966/

- アンティーク欄間に注目!歴史や種類からおしゃれリフォーム実例まで - ラフジュ工房 https://www.rafuju.jp/antique-log/antique-ranma-13057

- 小堀遠州の美学 - 甘木道 https://amakido.art/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%94%9F%E6%88%90%E8%AB%9626-%E5%B0%8F%E5%A0%80%E9%81%A0%E5%B7%9E%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%AD%A6

- 解説/ 「わびさび(侘び寂び)」とは?日本人の美意識について|江戸っ子 - note https://note.com/eytn_1a5zb7x/n/nba9335780fa5

- ま 4000 https://manyoubito.sakura.ne.jp/home02/31ma.pdf

- 開催中の展覧会情報 - 古田織部美術館 http://www.furutaoribe-museum.com/exhibition.html