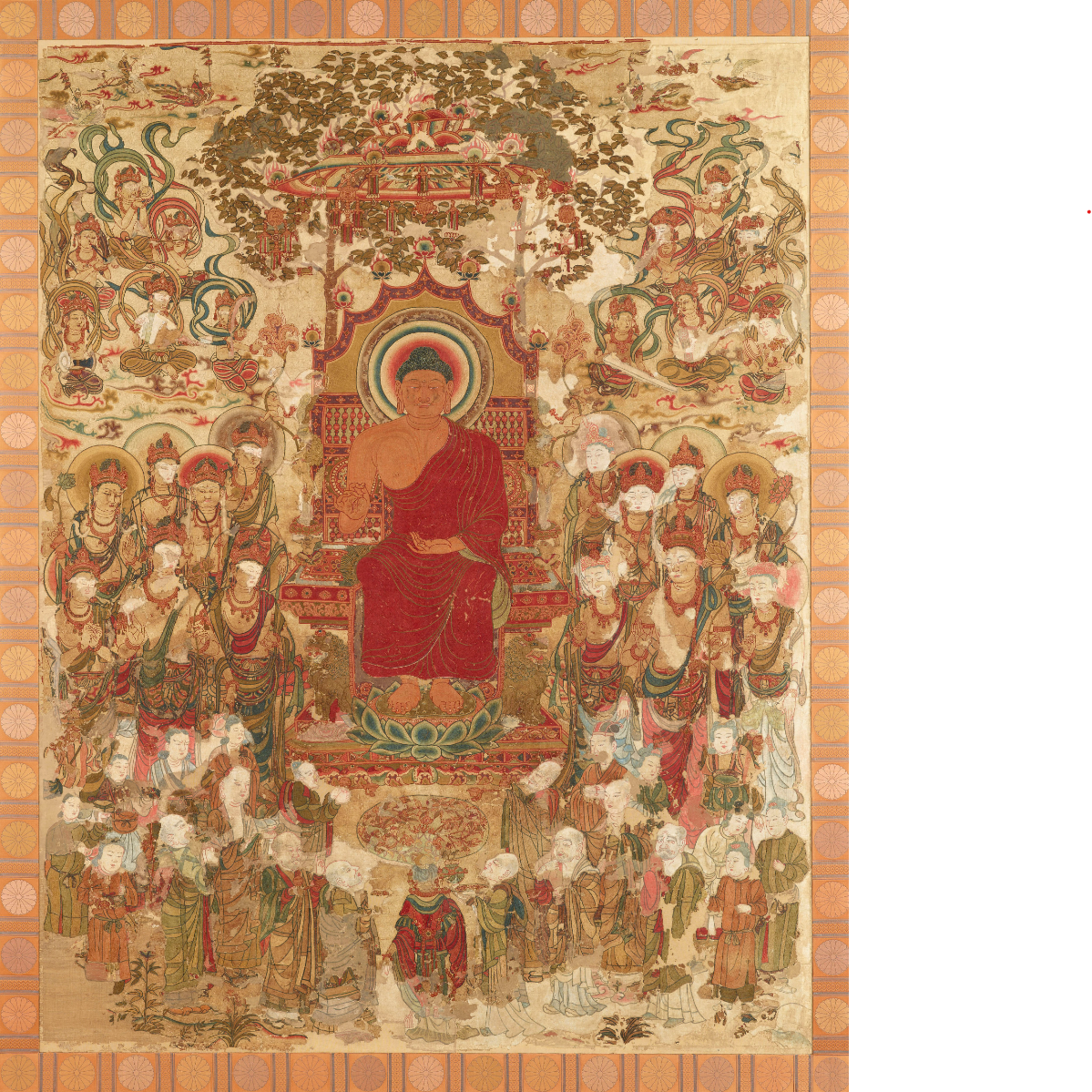

釈迦説法図

国宝「刺繍釈迦説法図」は、戦国時代に記録から消えしが、疎開と有力寺院の宝蔵、そして武将の価値観との幸運な不一致により戦火を免れ、奇跡的に現代へ伝わった。

国宝「刺繍釈迦如来説法図」の伝来史研究 ― 戦国時代の空白を越えて

第一章:序論 ― 奈良時代の輝きと戦国時代の問い

国宝「刺繍釈迦如来説法図」は、奈良時代(あるいは中国・唐)の宗教的熱意と当代最高の工芸技術が結実した、比類なき繡仏(しゅうぶつ)の至宝である 1 。その縦2メートル、横1.5メートルを超える壮大な画面には、釈迦如来を中心に諸尊が会する荘厳華麗な世界が、色とりどりの絹糸によって緻密に織りなされている。しかし、この作品の輝かしい芸術性とは裏腹に、その伝来の歴史には深い謎が横たわっている。特に、応仁の乱に端を発する15世紀後半から、世情が安定を取り戻す江戸時代初期に至るまでの約150年間、すなわち戦国時代と呼ばれる動乱期において、本作の所在と運命を示す記録は歴史の表舞台から完全に姿を消しているのである。

本報告書は、この「空白の時代」に焦点を当て、一つの文化財がいかにして存亡の危機を乗り越え、現代にまでその姿を伝え得たのかという歴史的命題を解明することを目的とする。戦乱、寺社の焼失、価値観の激変という未曾有の困難の中、この巨大で繊細な刺繍作品は、いかにしてその命脈を保ったのか。この問いを探求するにあたり、本報告書は一つの重要な比較分析の視座を設定する。それは、同じく古代刺繍の傑作であり、その伝来史において断絶と奇跡的な再発見の物語を持つ、中宮寺所蔵の国宝「天寿国繡帳(てんじゅこくしゅうちょう)」である 3 。一度は所在不明となりながらも、法隆寺の宝蔵の奥深くから再発見された「天寿国繡帳」の経緯は、「釈迦説法図」の失われた物語を再構築するための、極めて有力な歴史的モデルを提供する。

文化財の価値は、決して不変のものではない。それは時代の精神、社会の価値観によって常に再定義され、時にその価値を認められ、時に忘却される運命にある。本報告書が通奏低音として提示する視点は、この「釈迦説法図」が戦国時代に歴史の記録から消えたのは、単なる不運や偶然ではなく、むしろ当時の支配者たちの価値観との「齟齬」に起因する、逆説的な「幸運」であったのではないか、という仮説である。奈良時代の国家的仏教が生み出した荘厳美の極致と、戦国武将たちが求めた禅宗的・実利的な美意識との間には、深い断絶が存在した。この価値観の「ミスマッチ」こそが、本作を権力者による蒐集や争奪の対象から外し、結果として破壊や散逸の危機から守った可能性が高い。本報告書は、この仮説を基軸に、作品自体の詳細な分析から、所有者であった勧修寺の歴史、戦国時代の社会状況、そして比較事例研究を統合し、歴史の闇に埋もれた「釈迦説法図」の生存の軌跡を論理的に再構築していくものである。

第二章:国宝「刺繍釈迦如来説法図」の全貌 ― 荘厳なる繡仏の世界

2-1. 基本情報と来歴

国宝「刺繍釈迦如来説法図」は、昭和27年(1952年)11月22日に国宝指定を受けた、日本の染織工芸を代表する傑作である 1 。その寸法は縦207.5 cm、横158.2 cmにも及び、現存する日本の上代刺繍作品としては最大級の規模を誇る 1 。この大画面全体に、釈迦の説法する情景が色鮮やかな刺繍によって描き出されている。

本作は、元来、京都市山科区に位置する真言宗山階派大本山・勧修寺(かじゅうじ)に寺宝として伝来したことから、古くは「勧修寺繡帳」の名で広く知られていた 1 。現在は奈良国立博物館の所蔵となっており、日本の古代仏教美術を代表する至宝として厳重に保管・管理されている 1 。その現状は額装され、観音開きの扉が付けられているが、この扉の裏にある墨書から、寛永12年(1635年)に現在の体裁へと整えられたことが判明している 1 。この事実は、本作の伝来史における空白の時代を考察する上で、極めて重要な手がかりとなる。

2-2. 制作地と年代を巡る論争

本作の制作年代は、様式比較などから7世紀から8世紀にかけてと推定されているが、その制作地については専門家の間でも意見が分かれ、長きにわたる論争の的となってきた 7 。

一方には、奈良時代中期(8世紀中葉)の日本で制作されたとする説がある 2 。飛鳥・奈良時代には、国家的な仏教興隆の中で「繡仏」の造顕が盛んに行われたことが記録から知られており、本作もその流れを汲む国内制作品と見る立場である 1 。

しかし、近年では中国・唐からの請来品とする説が有力視されている 2 。その最大の根拠は、用いられている高度な刺繍技術にある。特に、画面の大部分を埋め尽くす「鎖繡(くさりぬい)」の技法や、釈迦の螺髪(らほつ)などに用いられている立体的な「相良繡(さがらぬい)」は、当時の日本における作例が極めて少ない 5 。特に相良繡は、日本の上代の遺品には他に例を見ない技法であることから、刺繍技術が爛熟期にあった唐で制作され、遣唐使などによって日本にもたらされた可能性が高いと考えられている 5 。この論争は未だ決着を見ていないが、いずれの説を取るにせよ、本作が当時の東アジアにおける最高水準の技術と文化交流を背景に誕生した、国際色豊かな作品であることを物語っている。

2-3. 図像解釈の深化 ― 何が描かれているのか

本作の図像は、中央に宝樹の天蓋の下、獅子座に座して説法印を結ぶ釈迦如来を大きく配し、その周囲を菩薩、十大弟子とされる比丘、天人、神仙、そして俗人の供養者など、総勢56体以上の人物が取り囲むという、極めて荘厳かつ緻密な構成を持つ 1 。この壮大な宗教的ヴィジョンが何を主題としているのかについては、複数の学説が提唱されている。

伝統的に最も広く受け入れられてきたのは、釈迦がインドの霊鷲山(りょうじゅせん)で『法華経』を説いた場面を描いた「霊鷲山説法図」とする説である 5 。しかし近年、より詳細な図像分析に基づき、新たな解釈が提出されている。その一つが、釈迦が亡き母である摩耶夫人のために、その転生先である忉利天(とうりてん)に昇って説法した情景を描いたとする「忉利天説法図」説である 11 。この説は、画面下部中央で供物を捧げる唐風の衣装をまとった貴婦人を摩耶夫人と比定し、物語の整合性を図るものである 10 。

さらに、この忉利天説法と関連して、古代インドの優塡王(うでんのう)が、釈迦の不在を嘆き悲しんで作らせたとされる、歴史上最初の仏像(優塡王思慕像)への供養の場面を描いたものとする説も存在する 11 。本作の釈迦像の形式が、7世紀後半の中国で流行した「優塡王像」の様式と酷似していることが、この説の有力な根拠となっている 11 。

これらの諸説は、本作が単一の経典や物語に基づくだけでなく、当時の人々の浄土への憧れや、仏像の起源にまつわる説話など、複数の仏教的イメージを重層的に内包した、豊潤な宗教的世界観の集大成であったことを示唆している。

2-4. 技術の粋 ― 糸が織りなす絵画表現

「刺繍釈迦如来説法図」の芸術的価値を決定づけているのは、その類稀なる刺繍技術である。淡黄色の厚手平絹を下地とし、赤、緑、紫、黄、藍など十数色もの色鮮やかな撚り糸を用いて、主に二つの高度な技法が駆使されている 1 。

第一の技法は「鎖繡(くさりぬい)」であり、現代のチェーンステッチに相当する 5 。本作では、諸尊や人物、背景に至るまで、画面のほとんど全ての空間がこの鎖繡によって菱形文様などで埋め尽くされている 5 。これにより、緻密で均質な質感が生まれ、作品全体に統一感と格調高さをもたらしている。

第二の技法は「相良繡(さがらぬい)」である。これは、糸で結び玉を作り、その玉を連ねたり敷き詰めたりすることで文様を表現する技法である 5 。本作では、釈迦の螺髪や獅子座の装飾、菩薩たちが身につける宝冠や瓔珞(ようらく)といった装身具に効果的に用いられている 1 。この相良繡による粒状の表現は、刺繍に彫刻的な立体感と光沢を与え、金属や宝石の質感を巧みに再現している。

制作者は、これらの技法を使い分けるだけでなく、描く対象の質感や量感に応じて繡糸の太さを変え、繧繝(うんげん)と呼ばれる色彩のグラデーションを巧みに取り入れるなど、驚くべき繊細さと絵画的感覚を発揮している 1 。それはもはや単なる工芸技術の域を超え、「糸で描かれた絵画」と呼ぶにふさわしい、高度な芸術表現の極致を示している。

第三章:所有者・勧修寺の変遷 ― 応仁の乱から戦国へ

3-1. 創建と隆盛

「刺繍釈迦如来説法図」を伝えてきた勧修寺は、京都市山科区に位置する、由緒ある門跡寺院である。その創建は昌泰3年(900年)に遡り、醍醐天皇が自身の生母である藤原胤子(ふじわらのいんし)の菩提を弔うため、胤子の祖父・宮道弥益(みやじのいやます)の邸宅跡に建立した勅願寺であった 12 。寺名は、胤子の父・藤原高藤の諡号(しごう)に由来する 13 。

創建以来、勧修寺は皇室や摂関家である藤原氏の篤い庇護を受け、官寺に次ぐ定額寺(じょうがくじ)として大いに栄えた 12 。南北朝時代には後伏見天皇の皇子・寛胤法親王が入寺して以降、代々皇族が住職を務める門跡寺院となり、山階門跡(やましなもんぜき)とも呼ばれる高い格式を誇った 12 。平安京の郊外に広大な寺領と壮麗な伽藍を有し、多くの寺宝を所蔵していたと想像される。

3-2. 応仁の乱による壊滅

しかし、その栄華は15世紀後半に終焉を迎える。応仁元年(1467年)に始まった応仁・文明の乱は、京都全域を焦土と化し、数多くの寺社がその兵火によって灰燼に帰した。勧修寺もその例外ではなく、この未曾有の戦乱の中で主要な堂塔伽藍のほとんどを焼失したと記録されている 12 。これは勧修寺の歴史における最大の悲劇であり、同時に、同寺が所蔵していたであろう数多の文化財の運命を左右する、決定的な出来事であった。

3-3. 戦国時代の勧修寺

応仁の乱による壊滅的な打撃の後、勧修寺は往時の勢いを完全に取り戻すことができないまま、戦国時代へと突入した。寺院としての組織や伽藍は、江戸時代初期に徳川家や朝廷からの援助を受けて本格的に復興されるまで、長きにわたり荒廃した状態が続いたと考えられる 12 。

一方で、寺院本体の衰微とは対照的に、公家としての勧修寺家は存続し、その当主たちは朝廷において重要な役割を担い続けた。例えば、戦国時代の当主であった勧修寺晴豊(かじゅうじ はるとよ)は、武家伝奏として織田信長のもとへ勅使として赴くなど、激動の政治の舞台で活躍した記録が残っている 12 。このように、寺院としての勧修寺と、公家としての勧修寺家は、戦国時代において異なる様相を呈していた。

この状況は、「刺繍釈迦如来説法図」の伝来を考える上で、一つの重要な論理的帰結を導き出す。すなわち、「勧修寺のパラドックス」とでも呼ぶべき状況である。

第一に、本作は勧修寺の寺宝であった 1。

第二に、その勧修寺は応仁の乱で焼失した 12。

第三に、しかし本作は現存している。

この三つの事実が矛盾なく成立するためには、本作が応仁の乱で勧修寺の伽藍が炎上した際、「その場には存在しなかった」と結論づけざるを得ない。乱の勃発以前、あるいは戦火が迫る中で、寺宝の中でも特に貴重で移動も容易ではない本作が、戦火を避けるために安全な場所へと疎開、あるいは有力な寺社へ寄託されていた可能性が極めて高い。これは、戦国時代という混乱期における文化財保護の、記録には残らない実態を解き明かすための重要な鍵となる。

第四章:戦国時代の動乱と文化財の受難

4-1. 兵火と寺社の荒廃

応仁の乱後、日本は群雄が割拠する戦国時代へと突入した。「刺繍釈迦如来説法図」が伝来した山城国(京都)や、その周辺の大和国(奈良)は、中央政権の弱体化に伴い、絶え間ない戦乱の舞台となった。畠山氏の内紛、細川氏の権力闘争、そして赤沢朝経や松永久秀といった武将たちによる侵攻など、畿内は常に兵火の脅威に晒されていた 16 。

特に大和国では、興福寺や東大寺といった大寺院が「僧兵」と呼ばれる武装集団を擁し、一大勢力として国人領主らと激しい抗争を繰り広げた 18 。しかし、多くの寺社は自衛する力を持たず、戦乱の中で堂塔を焼かれ、貴重な寺領(荘園)を武士に奪われるなど、存続そのものが危ぶまれる苦難の時代であった。文化財にとっては、まさに受難の時代であり、この時期に失われた美術品、典籍は数知れない。

4-2. 戦国武将の価値観と「名物狩り」

戦国時代の武将たちは、単なる武人であるだけでなく、新たな文化の担い手でもあった。特に織田信長や豊臣秀吉といった天下人は、茶の湯を政治的な権威付けや、家臣への恩賞を与えるための重要な道具として用いた。これに伴い、彼らは優れた茶道具、すなわち「名物(めいぶつ)」を熱心に収集した 20 。この「名物狩り」と呼ばれる蒐集活動は、金銀や米と引き換えに行われることもあったが、時には権力に物を言わせて半ば強制的に献上させることもあった 21 。

彼らが価値を見出した「名物」の中心は、茶入、茶碗、花入といった茶道具や、茶室の床の間を飾る掛物であった。掛物の中でも特に珍重されたのは、中国・宋元時代の禅僧による墨蹟や、牧谿(もっけい)などに代表される水墨画であった 22 。このような価値観の背景には、鎌倉時代以降、武家社会に深く浸透した禅宗の美意識が存在する。華美な装飾を排し、内面的な精神性を重んじる「わび・さび」や「質実剛健」といった思想が、彼らの美意識の根幹をなしていた 23 。古代の国家的仏教が生み出した、色彩豊かで荘厳な仏教美術が、この「名物」のカテゴリーに含まれることは極めて稀であった。

4-3. 豊臣秀吉の政策

天下を統一した豊臣秀吉の政策は、寺社や文化財に大きな影響を与えた。天正16年(1588年)に発令された刀狩り令は、農民から武器を取り上げるだけでなく、寺社の武装解除も目的としていた。これにより、かつて強大な武力を誇った興福寺なども武具を供出し、自衛能力を大きく削がれることになった 19 。

一方で、秀吉は能楽を厚く保護し、自らも演じるなど、文化のパトロンとしての一面も持っていた 25 。しかし、その文化政策は、自身の権威を高め、新たな支配体制を彩るためのものであり、古代から伝わる文化財を体系的に保護しようとするものではなかった。彼の関心は、同時代的に価値が認められ、政治的に利用可能な文化に向けられていた。

この時代の状況は、「刺繍釈迦如来説法図」の運命を考察する上で決定的な示唆を与える。すなわち、奈良時代の国家的仏教の価値観(荘厳、華麗、鎮護国家)を体現する本作と、戦国武将たちの価値観(禅宗的美意識、茶の湯、実利主義)との間には、埋めがたい「価値観の断絶」が存在したのである。この巨大で荘厳な繡仏は、移動が容易で恩賞として授与できる茶道具とは異なり、戦国武将たちの美意識や利用価値の範疇外にあった。その結果、本作は「名物」として争奪の対象になることも、政治的駆け引きの道具として利用されることもなかった。注目されなかったことによる「静かなる生存」――これこそが、本作が戦国の動乱を生き延びることができた、逆説的でありながら最大の要因であったと考えられる。

第五章:空白の時代の考察 ― 「釈迦説法図」はどこにあったのか

5-1. 比較事例研究:「天寿国繡帳」の奇跡的な伝来

「刺繍釈迦如来説法図」の空白の時代を解明するため、我々は「天寿国繡帳」の伝来史にその鍵を見出すことができる。推古天皇30年(622年)頃、聖徳太子の薨去を悼んで妃の橘大郎女が作らせたとされるこの繡帳は、日本最古の刺繍遺品として知られる 3 。

元来、聖徳太子ゆかりの尼寺である中宮寺の寺宝であったが、平安時代以降、寺そのものが衰退の一途をたどる中で、この貴重な繡帳もまた所在が不明となっていた 28 。その存在は半ば伝説と化していたが、鎌倉時代の文永11年(1274年)、中宮寺の中興の祖とされる尼僧・信如(しんにょ)によって、奇跡的に再発見される 28 。発見された場所は、隣接する大寺院・法隆寺の「綱封蔵(ごうふうぞう)」であった 28 。綱封蔵とは、寺院の最も重要な宝物を納めるために厳重に封印された宝蔵であり、まさに文化財の避難所、あるいはタイムカプセルのような役割を果たしていた 30 。

この歴史的事実は、小規模な寺院(中宮寺)が、その存続が危ぶまれる中で、至宝をより強大で安定した大寺院(法隆寺)の堅固な宝蔵に寄託・保管することで、戦乱や災害から守り抜いたという実例を明確に示している。

5-2. 推論:「釈迦説法図」の潜伏場所

第三章で提示した「勧修寺のパラドックス」と、この「天寿国繡帳」の事例を重ね合わせることで、「刺繍釈迦如来説法図」が辿ったであろう空白の時代の道筋が、高い蓋然性をもって浮かび上がってくる。

ここに、以下のような仮説を構築することができる。

応仁の乱の前夜、あるいは戦火が京都に迫る中、勧修寺は戦乱の到来を予期し、寺宝の中でも最も貴重かつ巨大で移動も困難な「刺繍釈迦如来説法図」を、戦火の及ばない安全な場所へと疎開させた。その疎開先として最も可能性が高いのは、勧修寺と縁故の深い、あるいは物理的に堅固な宝蔵を持つ有力寺院であったと考えられる。例えば、同じ真言宗の総本山である東寺や、大和の興福寺、東大寺といった、当時もなお強大な力を持っていた寺院の、外部からは固く閉ざされた宝蔵がその候補となりうる。

寄託された繡仏は、所有者である勧修寺自体が荒廃し、その管理能力を失っていたため、戦国時代の約150年間にわたり、その宝蔵の奥深くで静かに眠り続けることになった。その存在は、寄託先のごく一部の関係者にしか知られることなく、歴史の表舞台から完全に姿を消したのである。

5-3. 再び歴史の表舞台へ

長く続いた戦乱の時代が終わり、徳川幕府による安定した治世が始まった江戸時代初期、世の中には文化復興の機運が高まった。勧修寺もまた、徳川家や朝廷の支援を受けて再興へと向かう 12 。この過程で、寄託先に眠っていた「刺繍釈迦如来説法図」は、所有者である勧修寺のもとへ返還されたか、あるいは「天寿国繡帳」のように再発見されたのであろう。

そして、その歴史的な瞬間を証明する、動かぬ物証が存在する。それが、本作の扉裏に残された「寛永十二年」(1635年)の墨書である 1 。この記録は、少なくともこの時点までには繡仏が無事に保管され、その文化的・宗教的価値が再認識され、後世に伝えるための修理(額装への改装)が施されたことを明確に物語っている。これは、本作が戦国という長く暗いトンネルを抜け、再び歴史の光の中に姿を現した瞬間を捉えた、唯一無二の記録なのである。

二大古代繡仏の伝来比較表

以上の考察を明確にするため、二つの国宝繡仏の伝来史を以下の表にまとめる。この比較は、「天寿国繡帳」の確定された歴史的事実をモデルとすることで、「刺繍釈迦如来説法図」に関する本報告書の推論の妥当性を視覚的かつ論理的に補強するものである。

|

項目 |

国宝「天寿国繡帳」 |

国宝「刺繍釈迦如来説法図」 |

|

制作時代 |

飛鳥時代(7世紀) 3 |

奈良時代または唐(7-8世紀) 7 |

|

主題 |

聖徳太子の往生した天寿国 4 |

釈迦如来の説法(忉利天説法図説など) 11 |

|

本来の所蔵寺院 |

中宮寺(奈良県斑鳩町) 3 |

勧修寺(京都市山科区) 1 |

|

直面した危機 |

寺院の衰退、所在不明 28 |

応仁の乱による寺院の焼失 12 |

|

空白の時代 |

平安時代後期~鎌倉時代中期 |

応仁の乱(15世紀後半)~江戸時代初期 |

|

生存のメカニズム |

【事実】 法隆寺の綱封蔵に保管 28 |

【推論】 有力寺院の宝蔵等へ疎開・寄託 |

|

再発見・再登場の記録 |

文永11年(1274年)に信如が発見 28 |

寛永12年(1635年)の額装修理記録 1 |

|

戦国時代の状況 |

中宮寺は火災に遭い法隆寺山内に避難 32 |

勧修寺は荒廃状態。公家としての家は存続 12 |

第六章:価値観の変遷 ― 戦国武将の眼差しと繡仏の荘厳

「刺繍釈迦如来説法図」が戦国時代に忘却された背景には、美術品に対する価値観、すなわち美意識の根本的な変容があった。本作が体現する美の世界と、戦国武将たちが希求した美の世界との間には、深い隔たりが存在したのである。

本作に表現されているのは、鎮護国家の理念に支えられた奈良時代の国家的仏教美術の世界観である。それは、金銀や珠玉で飾られたような荘厳さ、色彩の豊かさ、そして緻密な技術の粋を尽くすことで、人間世界の及ばない仏の国の壮麗さを可視化しようとするものであった。この美意識は、律令国家の権威と仏教への篤い信仰が一体であった時代の産物である。

これに対し、戦国時代に武士階級の文化を主導したのは、鎌倉時代以降に受容された禅宗の思想であった。禅は、華美な装飾や複雑な教義よりも、自己の内面を見つめることによる悟りを重視する。その美意識は、水墨画に見られるような余白の美、枯山水の庭園が示す象徴性、そして茶の湯における「わび・さび」といった、簡素で内省的なものへと向かった 24 。戦国武将たちが茶道具に求めたのは、手のひらに収まる宇宙であり、権威の象徴であると同時に、戦いの合間に精神を鎮めるための道具でもあった。

この二つの美意識を比較した時、「刺繍釈迦如来説法図」がなぜ「名物」として武将たちの蒐集対象にならなかったのかは明白である。第一に、その圧倒的な巨大さと、繡仏という形式は、茶室という私的な空間で鑑賞するには不向きであった。第二に、その主題は極めて宗教性が強く、武将たちが掛物として好んだ禅僧の墨蹟のような、個人の精神性や教養を示すものとは異なっていた。第三に、その様式は、当時最新の文化であった「唐物」とは異なり、はるか古代のものであった。これらの要因が複合的に作用し、本作は戦国武将たちの価値観の網の目から、完全に取りこぼれることになったのである。

第七章:結論 ― 時代を超えて継承される至宝

本報告書は、国宝「刺繍釈迦如来説法図」が、その伝来史において最も謎に包まれた「戦国時代」という動乱期をいかにして生き延びたかについて、多角的な視点から調査と考察を行ってきた。その結論として、本作の奇跡的な伝来は、単一の幸運によるものではなく、複数の要因が複合的に作用した結果であると結論づけることができる。

第一の要因は、応仁の乱という未曾有の危機に際して、本作を戦火から守るために疎開・寄託するという、先見的な保護行動が存在したことである。これは「勧修寺のパラドックス」から導き出される論理的必然であり、文化財を守ろうとする人々の意志が介在したことを示唆する。

第二の要因は、有力寺院の堅固な宝蔵という、物理的に安全な保管場所の存在である。「天寿国繡帳」が法隆寺綱封蔵で守られた事例が示すように、こうした宝蔵は文化財を戦乱や災害から守るための「タイムカプセル」として機能した。本作もまた、同様の環境下で約150年もの間、静かにその時を待っていた可能性が極めて高い。

そして第三の、そして最も重要な要因が、戦国時代の支配者たちの価値観との「幸運な不一致」である。茶の湯の道具や禅宗美術を至上とした武将たちの美意識は、奈良時代の荘厳華麗な仏教美術の粋である本作を評価の対象外とした。この価値観の断絶こそが、本作を「名物狩り」という名の争奪戦から守り、政治の道具として翻弄される運命を回避させた最大の要因であった。それは、注目されなかったことによる、逆説的な救済であった。

寛永12年(1635年)の修理記録は、この長い潜伏期間が終わりを告げ、本作が再び歴史の表舞台に姿を現したことを示す画期である。一つの繡仏が辿った数奇な運命は、単なる一美術品の来歴に留まるものではない。それは、日本の歴史における文化の断絶と継承のダイナミズム、時代による価値観の劇的な変遷、そして何よりも、戦乱の時代にあっても至宝を守り抜き、次代へと伝えようとした名もなき人々の静かなる意志を物語る、壮大な歴史の証言である。我々が今日、この荘厳なる繡仏を目の当たりにできること、それ自体が幾多の危機を乗り越えた歴史の奇跡に他ならない。

引用文献

- 刺繍釈迦如来説法図 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/188906

- 37,国宝 釈迦如来説法図 元勧修寺本復元 - 大進美術株式会社 http://www.daishin-art.com/photo/sect_07_a.php?post_id=3779

- 天寿国繡帳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%AF%BF%E5%9B%BD%E7%B9%A1%E5%B8%B3

- 天寿国繡帳(てんじゅこくしゅうちょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E5%AF%BF%E5%9B%BD%E7%B9%8D%E5%B8%B3-102433

- 刺繡釈迦如来説法図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?content_base_id=100242&content_pict_id=0

- 刺繍釈迦如来説法図 ししゅうしゃかにょらいせっぽうず - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/narahaku/647-0?locale=ja

- 刺繍釈迦如来説法図 - 国宝 - 奈良国立博物館 https://www.narahaku.go.jp/collection/v-647-0_0_7.html

- 刺繍釈迦如来説法図 - 国宝 - 奈良国立博物館 https://www.narahaku.go.jp/collection/647-0.html

- 刺繍釈迦如来説法図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/225479

- 刺繍釈迦如来説法図 ししゅうしゃかにょらいせっぽうず - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/225479

- 鑑賞記(81) 正倉院学術シンポジウム2006 その8 「奈良国立博物館蔵刺繍釈迦説法図の主題と図像」 聴講記 http://chinaalacarte.web.fc2.com/kanshou-81.html

- 京都:勧修寺~醍醐天皇が母の菩提のために創建~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/nara-kyoto/kajyuji/kajyuji.html

- 新規第 6章 勧修寺の歴史と魅力 http://furusato.la.coocan.jp/kagamiyama/yamasina/yamasinanorekisi16.htm

- 勧修寺の歴史 - inariage.com https://inariage.com/history/kajuji.html

- 勧修寺晴右 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A7%E4%BF%AE%E5%AF%BA%E6%99%B4%E5%8F%B3

- 大和国|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1997

- 戦国!室町時代・国巡り(10)大和編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n2d6f2aae417d

- 戦国期大和の古豪にして磯城の王者・十市氏~大和武士の一族(2) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatonobuke02_toichi

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- なぜ、武士に茶の湯が? http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_26.pdf

- 織田信長の名物狩りと茶の湯御政道 - 美濃桃山陶の聖地・可児 https://www.minomomoyamato.jp/04/index.cfm?page=1&active=a4&t_img=04_1

- クイズ!織田信長の「名物狩り」とは?食べ物?女?それとも? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/125269/

- 【鎌倉美術とは?】ビジプリ美術用語辞典 https://visipri.com/art-dictionary/1520-KamakuraArt.php

- 第7回 応仁の乱が転機? ピークへ至るまでの日本美術の流れ - | 日興フロッギー https://froggy.smbcnikko.co.jp/8323/

- 能楽を愛した有名武将たち 豊臣秀吉編 https://www.nohgaku.or.jp/journey/media/noh_hideyoshi

- 秀吉の大和四座保護政策 /安土桃山時代 - 狂言・能楽の歴史|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc12/rekishi/hideyoshi/index.html

- 天寿国曼荼羅繍帳 - 中宮寺 http://www.chuguji.jp/oldest-embroidery/

- 由緒 - 聖徳宗 中宮寺 公式ホームページ http://www.chuguji.jp/history/

- 聖徳太子と飛鳥文様 中宮寺編(天寿国繍兎文) - バイク呉服屋の忙しい日々 https://819529.com/2013/11/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90%E3%81%A8%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%96%87%E6%A7%98%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%AE%AE%E5%AF%BA%E7%B7%A8%EF%BC%88%E5%A4%A9%E5%AF%BF%E5%9B%BD%E7%B9%8D%E5%85%8E%E6%96%87%EF%BC%89/

- 綱封蔵|検索詳細|地域観光資源の多言語解説文データベース - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/R1-00195.html

- 法隆寺綱封蔵 - 国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/2714

- 中宮寺 - 奈良寺社ガイド https://nara-jisya.info/2018/10/01/%E4%B8%AD%E5%AE%AE%E5%AF%BA/

- 仙遊洞 骨董講座 http://senyudo.com/kottoukouza_0.html