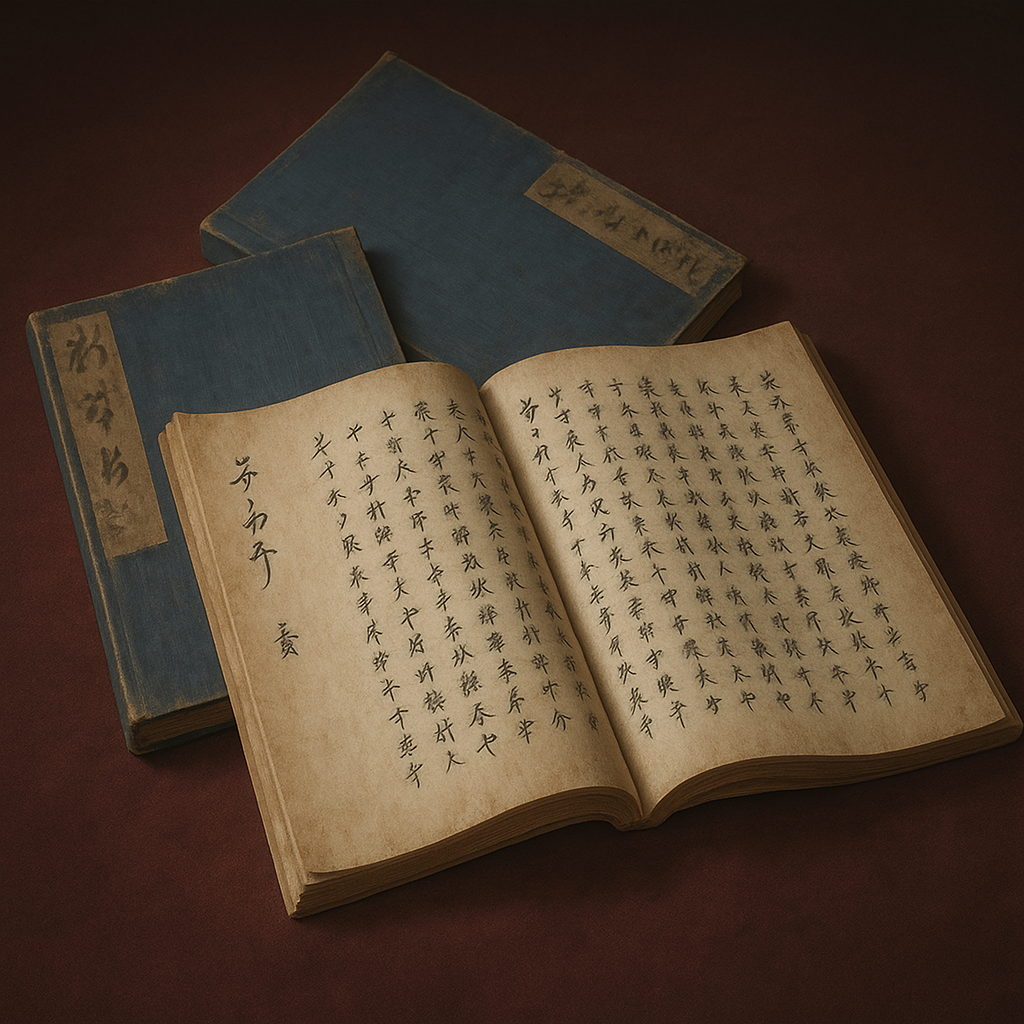

関口流柔術書

関口流は戦国組討から江戸柔術への転換期に創始。流祖・氏心は「柔」の理合を大成し、介者剣術や小具足を継承。紀州徳川家の御流儀となり、柔術確立に貢献。

『関口流柔術書』の総合的研究:戦国組討から江戸柔術への転換期における思想と技法

序論:戦国時代の終焉と武術の変容

日本の武術史において、戦国時代の終焉と江戸時代の幕開けは、単なる時代の区切りに留まらない、武術そのものの存在意義と体系が根本から変容した一大転換期であった。戦乱が日常であった時代において武士に求められたのは、戦場で生き残り、敵を確実に無力化するための実戦的戦闘技術であった。その中核をなしたのが、甲冑を着用した状態での近接格闘術である「組討」や、脇差や短刀を駆使する「小具足腰廻」である 1 。竹内流や荒木流といった戦国期に源流を持つ流派が示すように、当時の武術は剣術、槍術、柔術などが未分化な、戦場でのあらゆる局面に対応するための総合的な技術体系であった 3 。その目的は極めて実利的であり、生存と主君への貢献、すなわち敵将の首級を挙げることに集約されていた 2 。

しかし、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣の終結をもって大規模な合戦は終わりを告げ、徳川幕藩体制の下で二百数十年におよぶ泰平の世が訪れる 6 。これにより、武士の役割は戦場で戦う戦闘員から、藩の統治機構を担う官僚へと大きくシフトした 8 。この社会構造の変化は、武術のあり方にも決定的な影響を及ぼした。すなわち、武術は戦場での実用技術としての性格を薄め、武士としての心身を鍛錬し、人格を陶冶するための教養、いわば「武芸」へとその姿を変えていく。「武術の近世化」とも呼ぶべきこの潮流の中で、数多の流派が生まれ、その技術と思想を体系化していった 8 。

本報告書が主題とする関口流は、流祖・関口弥六左衛門氏心(柔心)が江戸時代初期に創始した流派であり 1 、まさにこの武術史の巨大な転換期の只中に誕生した。関口流は、戦国時代の組討の遺産を色濃く継承しながらも、それを平時の武芸として再定義し、「柔」という新たな理合を中核に据え、「柔術」という名称を初めて用いたとされる画期的な流派である 12 。したがって、本報告書は「関口流柔術書」と総称される伝書群を解明し、同流を戦国期の実戦格闘術から近世武芸へと至る「架け橋」として位置づけ、その技術、思想、そして歴史的意義を徹底的に考察することを目的とする。

第一章:「関口流柔術書」の全体像 — 伝書群の解明

ユーザーが提示した「関口流柔術書」という呼称は、特定の単一の書物を指すものではない。それは、流祖・関口柔心以来、和歌山の宗家に約四百年にわたり一子相伝で護持されてきた、流儀の技術と哲学の総体、すなわち伝書、絵図、口伝などを包括した無形の文化財産(コーパス)と理解するのが最も適切である 12 。これらの伝書群は、関口流が単なる戦闘技術の集合体ではなく、歴史、思想、教育体系を備えた一つの文化として確立されていたことを物語っている。

現存する伝書群は多岐にわたり、その内容は流儀の全体像を多角的に示している 15 。主要なものを分類すると以下のようになる。

- 由来・伝統に関する文書 : 『関口流開祖並伝統、関口流柔道開祖之由来』といった文書は、流派の起源と正統性を後世に伝えるためのものである。

- 許状・起請文 : 免許状や、門人が流儀の秘密を守ることを誓う『敬白起請文前書之事』などの誓約書は、流派が厳格な階梯と規律を持つ組織であったことを示している。

- 物語類 : 『紀藩柔咄集』のような逸話集は、単なる技術解説に留まらず、教訓や逸話を通じて流儀の精神性や価値観を伝承する役割を担っていた。

- 絵図 : 『関口柔心肖像』、『柔術彩色絵図』、『柔術形絵図』、『居合術形絵図』など、多数の絵図が現存する。これらは技の形、手順、間合いといった要素を視覚的に固定化し、口伝のみに頼ることの危険性を補い、技術の正確な伝承を担保する上で極めて重要な資料である。特に、文化9年(1812年)に安井金比羅宮へ奉納された絵馬は、江戸後期の技術体系を復元する上で貴重な一次資料となっている 11 。

- 技術・心法書 : 『柔術神書』、『関口流指南之巻』、八代宗家・関口氏敬が著した『柔口伝心持』、『極意秘伝並歌之巻』などは、技の理合(りあい)や精神的な心得、極意を記したもので、流儀の思想的・技術的中核をなす文書群である。

これらの中でも特に重要なのが、寛永8年(1631年)に流祖・関口氏心自身が記した『柔新心流自序』である 11 。これは、後世の伝承や解釈を介さない、創始者本人の思想や創流の経緯を知る上で最も信頼性の高い第一級の史料と言える。

このように多様な形態の伝書群が一体となって「関口流柔術書」を構成している。技法書と絵図が「術」を伝える一方で、由来書や物語集が「道」としての哲学と歴史を物語る。この構造自体が、武術が実利的な技術から、思想と文化を伴う体系へと昇華していく近世武芸の特質を明確に示しているのである。

第二章:創始者・関口弥六左衛門氏宗(柔心)の実像

関口流を理解する上で、その創始者である関口弥六左衛門氏宗(せきぐち うじむね)、号して柔心(じゅうしん)の人物像を解明することは不可欠である。彼の出自、武術遍歴、そして生き様は、戦国の気風が残る江戸初期という時代の特性を色濃く反映している。

出自と家系 — 戦国大名の血脈

関口氏心は慶長3年(1598年)頃、三河国長沢村(現在の愛知県豊川市)に生まれたとされる 16 。その家系は駿河の大名・今川家の分家であり、代々宗家に仕えた名門であった 16 。さらに、徳川家康の正室・築山殿が関口氏(瀬名氏)の出身であったことから、徳川家とも深い縁戚関係にあった 16 。氏心の父・関口外記氏幸は、家康の嫡男であった松平信康の家臣であったが、信康が非業の死を遂げた後は浪々の身となった 11 。

この出自は、氏心の生涯に大きな影響を与えたと考えられる。名門の血を引くという矜持と、主家を失い没落した家名を自らの武芸によって再興したいという強い動機が、彼の武術探求の原動力となった可能性は高い 20 。

師承の謎と流派創始の経緯

関口氏心が誰から武術を学んだのかについては、複数の説が存在し、その謎は流派の成立過程を考察する上で非常に興味深い。

第一に、氏心自身の著作『柔新心流自序』に記された「独り限り師承無し」という記述である 11 。これは、特定の師につくことなく、独自の工夫と研究によって「柔」の理合を大成したとする「独習説」であり、創始者としての並外れた独創性と自負を示すものと解釈できる。

第二に、後世の伝書や口碑に伝えられる「他流学習説」である。これによれば、氏心は三浦義辰(三浦与次右衛門)から組討の法を、そして居合中興の祖・林崎甚助重信から居合術を学んだとされる 11 。

第三に、異国の武術からの影響を示唆する説である。諸国を武者修行する中で長崎に至り、中国の拳法やオランダの拳法を学んだという伝承も存在する 11 。

これらの相矛盾する説の並立は、関口流が確立されていく過程で、時代の価値観の変化に対応した戦略的な自己演出が行われた結果と見ることもできる。すなわち、流派創始の当初は、その技法の革新性を強調するために「師承無し」という独創性をアピールした。しかし、流派が社会的な権威を獲得する段階になると、既存の著名な流派(三浦流、林崎流)との系譜を結びつけることで、その正統性を箔付けする必要が生じたのではないか。この現象は、戦国時代的な実力主義から、由緒や系譜を重んじる近世的な権威主義へと移行する時代の過渡期を象実に物語っている。

人物像と経歴

伝承によれば、氏心は幼少の頃より武芸、特に組討に優れた才能を示した 15 。今川家滅亡後、諸国を武者修行して技を磨き、当初は大和郡山藩の本多家に仕官した。しかし、より大きな活躍の場を求めてか、自ら藩を致仕したという 20 。この行動は、特定の主君に仕えること以上に、自らが大成した「柔」という武芸そのものによって身を立てようとする、近世的な武芸家の萌芽を感じさせる。

転機が訪れたのは寛永16年(1639年)、氏心が41歳の時であった。その武名は紀州藩初代藩主・徳川頼宣の耳に達し、藩に召し抱えられることとなる 21 。以後、関口家は代々紀州藩の「御流儀指南」として仕え、安定した地位を築いた。晩年、氏心は「我、年寄り気根も薄く老衰しけれど常に柔らの心を忘れべからず」と述べ、隠居剃髪して「柔心」と号した 15 。その生涯は、戦国の遺風の中で武士としての矜持を貫き、泰平の世に新たな武術の道を切り拓いた、一人の求道者の姿を浮き彫りにしている。

第三章:戦国の遺産と江戸の革新 — 関口流の技術体系

関口流の技術体系は、柔術を根幹に、居合術、剣術を加えた総合武術として構成されている 12 。その内容は、戦国時代の実戦から生まれた技法を継承しつつ、それらを江戸時代の武士の武芸として洗練・体系化したものであり、「戦国の遺産」と「江戸の革新」が見事に融合している。

柔術 — 組討からの進化

関口流の中核をなす柔術は、戦国時代の甲冑組討とは一線を画し、日常の服装(素肌)での戦闘を想定している。しかし、その形の中には戦国以来の伝統を色濃く残す要素が数多く見られる。特に、脇差や短刀といった短い刀剣を用いた近接戦闘術である「小具足」の形が伝承されている点は、その明確な証拠である 23 。これは、帯刀が武士の日常であった江戸時代の護身術として、古い技術が新たな意味を持って継承されたことを示している。

現代に伝わる柔術の形は、武器を用いない「無手」の技と、短刀を模した袋竹刀を帯びて行う「小具足」の技に大別される 23 。『柔術型図画』などの伝書によれば、その形は「手続」「撓合」「四の捕り」「固」「立合」「組合」「自己の誤」「車捕り」「小具足」といった複数の形(かた)群で構成されている 11 。例えば、「扱取(もぎとり)」という形は、短刀で斬りつけてくる相手の武器を奪い取り制圧する技であり、極めて実戦的な護身術としての性格が強い 24 。

居合術 — 近間での抜刀術

関口流の居合術は、流祖が林崎甚助から学んだという伝承がある一方で 21 、独自の発展を遂げている。その最大の特徴は、敵との間合いが極めて近い状況、あるいは相手が短刀で自分が大刀といった不利な状況を想定している点にある 23 。これは、不意の襲撃に対応するための、より実戦的な居合術を追求した結果と考えられる。古伝の形名には「左剣」「手拍子」「青柳刀」などがあり 25 、「飛び違い」「中取り」といった関口流独特の技法も伝えられている 23 。

剣術 — 介者剣術の残影

剣術には「剣術三本」と「打ち合いの形五本」が伝承されている 23 。このうち、特筆すべきは「剣術三本」が「介者剣術(かいしゃけんじゅつ)」である点である。介者剣術とは、甲冑を着用した相手と戦うことを想定した剣術であり、防御力の高い胴体ではなく、籠手や脛当の隙間、兜の面頬の下といった甲冑の弱点を的確に狙うことを主眼とする。この介者剣術が流儀の形として正式に残されていることは、関口流が戦国時代の戦闘様式を直接的に継承していることを示す、最も明確な技術的証拠と言える。

独自の身体操作法

関口流の技術体系は、個々の技法だけでなく、それを支える独自の身体操作法にも特徴がある。柔術と居合術に共通する「居敷座り」は、腰を落とし股間を大きく開く独特の座り方であり、安定した体勢から瞬時に技を繰り出すための身体運用法である 23 。また、抜刀術に見られる「飛違い切り」は、刀を振り下ろす際に前後の足を踏み替えることで、全身の力を斬撃に乗せるダイナミックな体捌きであり、関口流の豪快な一面を示している 26 。

|

分類 |

項目 |

戦国期武術(組討・小具足) |

関口流柔術・剣術 |

|

思想・目的 |

想定状況 |

戦場での乱戦、組討、敵将の首級獲得 |

平時の護身、殿中での不意の襲撃、心身鍛錬 |

|

|

服装 |

甲冑着用(大鎧、当世具足) |

平服(着物、袴)、小具足では帯刀 |

|

|

根底にある理合 |

実利主義、生存と戦功が最優先 |

「柔」の理合、力に頼らない制圧、精神修養 |

|

技術体系 |

柔術/組討 |

甲冑の隙間を狙う、鎧通しでの刺突、投げ技 |

関節技、逆技、当身、投げ技、固め技 |

|

|

剣術/介者剣術 |

甲冑の弱点を突く斬撃、打撃 |

介者剣術の形を継承しつつ、平服での斬り合いも想定 |

|

|

武器 |

鎧通し、短刀、脇差 |

無手、短刀(袋竹刀)、大小 |

|

|

特徴 |

力と力の応酬、相手を無力化しとどめを刺す |

相手の力を利用・無力化する、不殺の思想も含む |

この比較表が示すように、関口流は戦国期の技術を素材としながらも、その目的と理合を泰平の世に合わせて根本的に再構築した。甲冑という前提を外すことで、技はより精妙な関節技や逆技へと発展し、思想は単なる殺傷術から、相手の力を利用して制する「柔」の哲学へと昇華された。まさに関口流は、二つの時代の武術観の変遷をその技術体系のうちに内包しているのである。

第四章:「柔」の哲学 — 関口流の思想的背景

関口流が日本の武術史において画期的な存在とされる最大の理由は、その卓越した技術体系のみならず、「柔」という新たな武術思想を明確に言語化し、流派の根幹に据えたことにある。それは、戦国時代までの実利的な戦闘術から、精神性を伴う近世武芸「道」への昇華を象徴するものであった。

「柔」の思想の核心

関口流の思想は、流儀に伝わる極意歌に凝縮されている。

柔とは、敵の力をわれにして ふりし柳の心なりけり 15

この歌が示すように、関口流における「柔」とは、単に「柔らかい」ことを意味するのではない。伝書には「世に言う柔は、ただやわらかなるをもって柔と言う。当流の柔はそうではない、楊柳をもって柔と言う」と記されている 23 。風の力に逆らわずしなやかに靡きながらも、決して折れることなく、風がやめば元の姿に戻る柳の枝。その、状況に応じて逆らわず、しかし自らの主体性を失わない強靭なしなやかさこそが、「柔」の本質であると説く。これは、力と力が正面から衝突することを前提とした戦国的な戦闘思想とは対極にある、新しい力の捉え方であった。この「柔よく剛を制す」という理念を、日本武術史において初めて明確に体系化したのが関口流であり、その思想は柔術の第一の形である「楊柳」に象徴されている 23 。

「新心」の理念

流派の正式名称である「関口新心流」の「新心」という言葉にも、深い思想が込められている。これは、流祖・氏心が「日々、新たなる心で工夫を成し」て「柔」を大成したことに由来する 11 。この理念は、定められた形をただ墨守するだけでなく、常に探求心を持ち、創意工夫を続ける創造的な精神を尊ぶことを示している。武術が、生き残るための技術から、自己を磨き完成を目指すための「道」へとその性格を変えていく、近世武芸の精神性がここに表れている。

江戸初期の武士の精神世界との共鳴

関口流のこうした哲学は、当時の武士階級の知的背景と無関係ではない。江戸幕府は、統治の安定を図るため、厳格な上下秩序と道徳を説く儒教、特に朱子学を正学として奨励した 30 。関口流の技法が、個々の技の羅列ではなく、「柔」という普遍的な理合の下に論理的に体系化されている点は、こうした儒教的教養の影響を窺わせる。

また、同時代の柳生新陰流が、禅僧・沢庵宗彭の教えを取り入れて「剣禅一致」の境地を説いたように、江戸初期の武術は禅の思想とも深く結びついていた 33 。関口流の口伝歌に「寒夜にて霜を聞くべき心こそ 敵に会うての勝はとるべき」とあるように 37 、相手の殺気を察知する研ぎ澄まされた精神状態や、不動の平常心を求める教えには、禅的な精神修養との共通性が見出せる。

口伝と心法

関口流の教えは、身体的な技法(形)だけでなく、その奥にある精神的な教え(心法)を重視する。例えば、「居合とは人にきられず人切らず ただ受け止めて平らかにかつ」という口伝歌は 37 、技術の目的が相手を殺傷することではなく、争いを制し、平らかな状態に帰することにあるという、不殺の思想を示唆している。

このように、関口流の「柔」の哲学は、戦国武士の死生観、すなわち主君のために名誉ある死を遂げることを「生の完成形」とする価値観からの大きな転換を反映している 38 。力で敵を殺し、自らも死ぬことを覚悟する「死の術」から、争いを無力化し、自他の生命を全うすることを目指す「生の術」へ。この思想的転換こそ、関口流が武術史の分水嶺に位置づけられる所以である。

第五章:紀州徳川家の御流儀 — 藩政と武術

関口流の歴史を語る上で、紀州徳川家との密接な関係は不可欠の要素である。単なる一武術流派に留まらず、徳川御三家筆頭である紀州藩の「御流儀」として召し抱えられたことは、関口流の技術と思想が極めて高く評価されていたことを示すと同時に、その後の発展と全国への伝播に決定的な役割を果たした。

紀州藩指南役としての確立

流祖・関口氏心は、その武名が紀州藩初代藩主・徳川頼宣に認められ、召し抱えられた 41 。頼宣は氏心の武芸に深く傾倒し、「代々の藩主は関口新心流を学ぶべし」と遺命したと伝えられている 20 。この一事により、関口家は明治維新で廃藩置県が行われるまで、約250年間にわたり、紀州藩の武術指南役の筆頭である「御流儀指南」という家職を世襲することとなった 22 。

紀州藩が関口流を御流儀とした背景には、単なる技術評価以上の、政治的な意味合いがあったと考えられる。将軍家が柳生新陰流を御流儀としたのと同様に、御三家筆頭である紀州藩もまた、独自の優れた武術流派を召し抱えることで、藩の武威と格式を内外に示す必要があった。関口流の革新的な「柔」の理念と体系化された技術は、紀州藩の武芸奨励政策の象徴として最適であり、その採用は藩の権威を高める上でも重要な意味を持っていたのである 43 。

将軍家への影響

関口流の名声は紀州一国に留まらなかった。紀州藩五代藩主であった徳川吉宗は、若い頃に熱心に関口流を学んだ 20 。彼が後に江戸幕府八代将軍に就任すると、五代宗家・関口氏一に対し、「関口流指南のため、高弟を江戸に送るよう」命じている 20 。これは、関口流が幕政の中枢においても高く評価され、その影響が及んでいたことを示す重要な事実である。さらに、幕末の十四代将軍・徳川家茂も関口流を学んだとされており 45 、将軍家御流儀である柳生新陰流と並び称されるほどの権威を確立していたことが窺える。

特に、質素倹約と武芸奨励を掲げ、武断政治を推し進めた吉宗が関口流を重用したことは示唆に富む 46 。華美を排し、合理的で実質的な強さを追求する関口流の思想は、吉宗の政治理念と深く共鳴するものであった。彼にとって関口流は、単に故郷の武術というだけでなく、自らの改革を支える武士道の精神的支柱としての価値を持っていたのである。

藩政における役割と歴代宗家の活躍

関口家の当主たちは、単なる武術指導者としてだけでなく、藩政においても重要な役割を果たした。

- 二代・関口氏業 : 武術のみならず学問にも通じ、寺社奉行や御新番組頭といった要職を歴任した 11 。武芸が藩士としての総合的な能力の一部と見なされていたことを示す好例である。

- 三代・関口氏英 : 「柔聖」と称えられるほどの達人であり、その技は「実に柔らかにして、身柔らかなる事ばかりなり」と評された 15 。

- 八代・関口氏敬 : 文才に優れ、『柔口伝心持』などの伝書を著して流儀の理論的深化に大きく貢献した 15 。

- 十代・関口氏胤 : 幕末の動乱期には藩士として長州征討に参加 15 。明治維新後は、大日本武徳会の設立に尽力し、柔術形制定委員を務めるなど、近代武道の形成にも関与した 20 。

このように、関口流は紀州徳川家という強力な庇護者を得ることで、その技術と思想を安定的に継承し、さらには将軍家を通じて全国的な名声を得るに至った。藩と流派の密接な関係は、近世武芸の発展様式を理解する上で典型的な事例と言えるだろう。

第六章:関口流の遺産 — 全国への伝播と分派

紀州藩の御流儀として確立された関口流は、その名声と影響力をもって全国各地へと伝播し、数多くの優れた分派を生み出した。一つの源流から発した技術と思想が、異なる地域、異なる伝承者の下で、それぞれ独自の発展を遂げていった様は、武術文化のダイナミズムを如実に示している。

渋川流 — 江戸での展開

関口流が全国的な流派へと飛躍する上で、最も重要な役割を果たしたのが渋川流である。二代宗家・関口氏業の高弟であった渋川伴五郎義方が創始したこの流派は 11 、江戸に道場を構え、信州松代藩主・真田幸道をはじめとする多くの門人を育てた 11 。その技術内容は関口流とほぼ同一であり、「関口正統渋川流」と称されることもあったという 51 。渋川流の隆盛は、事実上、関口流の技と名を江戸、ひいては東国全域に広める原動力となった。

関口流抜刀術 — 肥後熊本藩への伝播と特化

渋川伴五郎の門下からは、もう一つの重要な分派が生まれている。肥後熊本藩士であった井澤十郎左衛門長秀が、渋川から学んだ技術のうち、抜刀術(居合)のみを故郷の熊本に伝えたのが、関口流抜刀術である 11 。

興味深いのは、なぜ柔術や剣術が伝わらず、抜刀術のみに特化したかという点である。その理由として、井澤自身の関心に加え、肥後武士の質実剛健で剛毅朴訥な気質が、関口流の豪快な抜刀術と合致したこと 26 、そして「同田貫」に代表されるような重ねの厚い肥後刀の操法に適していたことなどが挙げられている 26 。この肥後伝は、「飛違い切り」という激しい斬撃法や「居敷座り」といった本流の特徴を色濃く残しながらも 26 、抜刀術専門の流派として独自の深化を遂げ、現在までその道統を伝えている。

関口流富田派 — 岡山藩伝の総合武術

紀州の西隣、岡山藩にも関口流は伝播した。これは四代宗家・関口氏暁の系統から分かれたもので、「関口流富田派」として知られる 11 。肥後伝が抜刀術に特化したのとは対照的に、富田派は柔術、棒術、居合などを伝える総合武術としての姿を保っており、活法(人を活かす術)と殺法(人を殺める術)も伝わるとされる 53 。現在も和歌山、三重、大阪などを中心に活動しており、流儀の古伝を今に伝えている 11 。

その他の影響

関口流の影響は上記三大分派に留まらない。薩摩藩に伝わった系統や、後に大東流合気柔術の源流の一つとなる大東流柔術を開いた半田弥太郎が、十代宗家・関口氏胤の門人であったことなど 11 、その技術と思想は、直接的・間接的に数多くの後代の武術流派に影響を与え続けている。

|

流派名 |

創始者(伝承者) |

伝播地域(藩) |

主な伝承武術 |

特徴・特記事項 |

|

関口新心流(宗家) |

関口氏心 |

紀州藩 |

柔術、居合術、剣術 |

紀州徳川家御流儀。全ての分派の源流。 |

|

渋川流 |

渋川伴五郎義方 |

江戸(幕府) |

柔術、居合術、剣術 |

関口流の江戸における展開を担い、全国伝播の拠点となった。 |

|

関口流抜刀術(肥後伝) |

井澤十郎左衛門長秀 |

肥後熊本藩 |

抜刀術(居合) |

抜刀術に特化して発展。剛毅朴訥な技法が特徴。 |

|

関口流富田派(岡山伝) |

関口氏暁の系統 |

備前岡山藩 |

柔術、棒術、居合術 |

総合武術としての形態を維持。活法・殺法を伝える。 |

この表が示すように、関口流という一つの源流は、伝播した先の土地の文化や気風、そして伝承者の個性と結びつき、多様な形態へと分化していった。これは、武術が決して固定的なものではなく、時代や地域社会の要請に応じて変化し続ける、生きた文化であることを雄弁に物語っている。

結論:武術史における関口流の歴史的意義

本報告書で詳述してきたように、関口流柔術とその伝書群は、日本の武術史、特に戦国時代から江戸時代への移行期において、極めて重要な位置を占める。その歴史的意義は、以下の三点に集約される。

第一に、関口流は戦国と江戸の「武術の架け橋」としての役割を果たした点である。技術的には、甲冑戦闘を想定した「介者剣術」や「小具足」の形を伝承することで戦国期実戦術の遺産を継承し、思想的には、力に頼らない制圧を旨とする「柔」という新たな理合を提示することで近世武芸の扉を開いた。これにより、戦場で敵を殺傷するための「術」は、泰平の世で武士が己を磨くための「道」へと昇華するための、決定的かつ具体的な方法論が示されたのである。

第二に、「柔術」という武術の一分野を確立した貢献である。「柔」や「柔術」という名称を初めて用い、その思想を「楊柳」の比喩をもって体系的に確立した功績は計り知れない 12 。力任せの組討とは一線を画す、合理的で洗練された身体運用と思想は、後の数多の柔術流派の源流の一つとなり、日本の徒手武術の発展に大きな影響を与えた。また、現代柔道にも通じる「受け身」の技術を創始したとされる点も 12 、安全な稽古体系の確立と技術の普及に大きく貢献した事実として特筆すべきである。

第三に、その思想が持つ普遍性である。関口流が説く「柔の理」、すなわち敵の力を利用し、争いを無力化するという思想は、現代の柔道における「柔よく剛を制す」の精神や、合気道の和合の理念にも通底する。それは、単なる戦闘技術の原理に留まらず、対立を乗り越え、調和を生み出すための普遍的な哲学として、現代社会においてもなお多くの示唆を与え続けている。

以上のように、関口流は、戦国時代の終焉という大きな社会変動の中で、武術が如何にしてその姿を変え、新たな価値を獲得していったかを示す、最も重要な歴史的証人である。その伝書群に記された技と心は、日本の武術文化の深淵を今に伝える、不朽の価値を持つ遺産と言えよう。

引用文献

- 第7回 古流柔術の技ってどんなん? 柔術ザックリ発展史 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054889327767

- 柔術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E8%A1%93

- 荒木流拳法 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/073/

- 荒木流拳法 - 稽古内容 - Google Sites https://sites.google.com/site/arakiryukenpo/home/keiko-naiyou

- 柔術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113207/

- わかりやすい 大坂(大阪)冬の陣・夏の陣 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/oosaka.html

- 大坂の陣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E9%99%A3

- 江戸幕府と近世武芸 4章 https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/shinkoujigyou/202503/junior_shidou/budo_04.pdf

- 日本古武道の歴史の成り立ちと進化の物語(時代ごとの大まかな要約) - 米沢藩・小山道場 https://koyama-dojo.com/202411kobudohistory/

- 第2章 戦国時代から江戸時代へ ~錦絵や洒落本、歌舞伎から - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/3/2.html

- 関口新心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E6%96%B0%E5%BF%83%E6%B5%81

- 関口新心流 新心館 - 居合道 道場案内所 https://iai-dojo.jp/dojo/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E6%96%B0%E5%BF%83%E6%B5%81+%E6%96%B0%E5%BF%83%E9%A4%A8.html

- 関口新心流について http://www.sekiguchi-shinshinryu.com/about.php

- 宗家あいさつ - 関口新心流「新心館」 公式ホームページ http://www.sekiguchi-shinshinryu.com/souke.php

- 関口新心流柔術 - 和歌山市 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/015/

- 関口氏心 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E6%B0%8F%E5%BF%83

- 関口柔心(せきぐちじゅうしん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E6%9F%94%E5%BF%83-1084906

- 「関口氏純」今川重臣として大きな功績を残した築山殿の父。その血脈は高貴なるものとして現代にも!? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/320

- 関口流柔術 富田派 誠武館 足立道場 http://adachi-yawara.com/dojo/recruit1.html

- 流派の歴史 | 関口新心流について http://www.sekiguchi-shinshinryu.com/rekishi.php

- 関口流(セキグチリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E6%B5%81-547096

- 関口新心流柔術・居合術・剣術 - 和歌山市の文化財 http://wakayamacity-bunkazai.jp/shitei/5079/

- 関口新心流 技法の特徴 http://www.sekiguchi-shinshinryu.com/gihou.php

- 柔道整復師が伝えていきたい柔術3 流派 https://www.teikyo-jc.ac.jp/app/wp-content/uploads/2018/08/report2014_55-61.pdf

- 関口流抜刀の内容 - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/22597963/

- 関口流抜刀術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/049/

- 居合道場 錬誠会とは https://renseikaiiai.com/iaidojo/

- 関口流抜刀の抜き付け - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/23603473/

- 流名の由来 | 関口新心流について http://www.sekiguchi-shinshinryu.com/yurai.php

- 江戸時代における禅宗と儒教の関係 https://hu.repo.nii.ac.jp/record/1310/files/004_100_21.pdf

- 日本の帝王学 武家政権と儒学、そして大名教育・藩校の役割|Yusuke - note https://note.com/yusukexz777/n/nbb767d8034e4

- 儒教思想の日本への影響 - 在青島日本国総領事館 https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/publicrelations/index_150917.html

- 兵法家伝書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E6%B3%95%E5%AE%B6%E4%BC%9D%E6%9B%B8

- 沢庵宗彭 - 不動智神妙録/太阿記/玲瓏集 - 筑摩書房 https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480511683/

- 不動智神妙録 - 株式会社新経営サービス https://www.skg.co.jp/bimonthly/1514/

- 【解説後編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩の活人剣思想に与えた影響 - 2回まで無料合気道体験!合心館京都大阪 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku2/

- 第1回 居合の極意と暗殺 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054889290478

- フレデリック・クレインス - 戦国武家の死生観 - 幻冬舎plus https://www.gentosha.jp/series/sengokubuke-shiseikan

- 【『歴史人』2021年1月号案内】「戦国武将の死生観 遺言状や辞世の句で読み解く 」12月4日発売! https://www.rekishijin.com/10189

- 美しく生き 美しく死ぬ 武士道の死生観 https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/record/2037656/files/ReportJTP_21_103.pdf

- 関口新心流 柔術・居合術・剣術 - わかやまの文化財 https://wakayama-bunkazai.jp/bunkazai/bunkazai_812/

- 柔術元祖関口流 表|デジタルアーカイブ - 和歌山県立図書館 https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/digitalarchive/cat86/post-24.html

- 民の声をきく殿様、徳川治貞の生涯|倹約と人材登用で藩政を立て直す、徳川御三家の和歌山藩第九代藩主【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1228942

- 徳川吉宗 日本の食文化と偉人たち|未来シナリオ会議|キリンホールディングス https://wb.kirinholdings.com/about/activity/foodculture/08.html

- 関口新心流 流儀の特徴 - 関口新心流「新心館」 公式ホームページ http://www.sekiguchi-shinshinryu.com/tokutyou.php

- 五代 徳川吉宗公 - 紀州藩 - エキサイトブログ https://kisyuhan.exblog.jp/5328868/

- 徳川吉宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%90%89%E5%AE%97

- 関口流抜刀の歴史 - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/22597506/

- 関口氏胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E6%B0%8F%E8%83%A4

- 澁川流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%81%E5%B7%9D%E6%B5%81

- 本家渋川流を絶伝から救った甲州渋川流 https://japanbujut.exblog.jp/20577602/

- 肥後傳関口流抜刀術 - 帆泊波ジャーナル http://www.bokuden.or.jp/~bunbkan/99_blank003.html

- 関口流柔術 誠武館 富田派 足立道場 - WEB秘伝 https://webhiden.jp/guide/post_444/