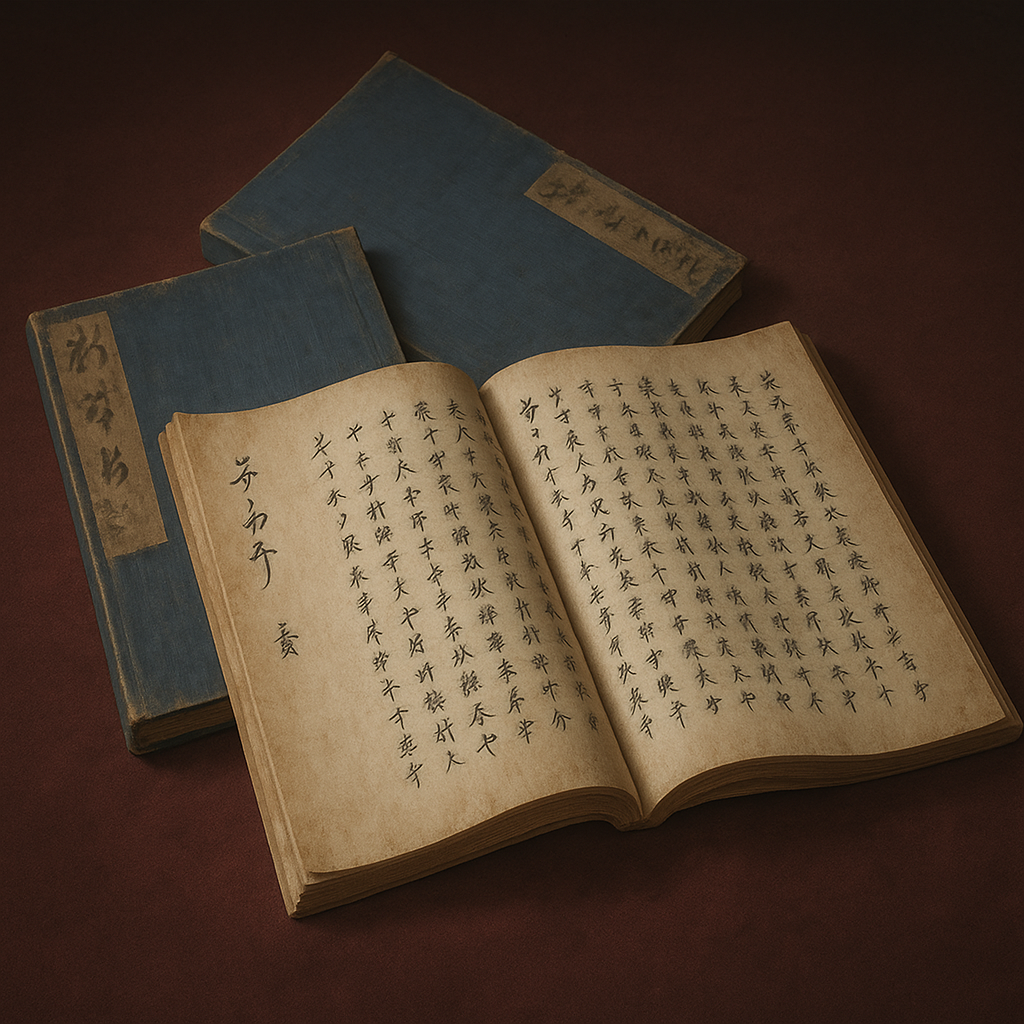

闘戦経

『闘戦経』は平安時代末期の大江匡房による日本最古の兵法書。「真鋭」を説くが、戦国時代には『孫子』の「詭道」が主流で受容されなかった。その「不在」が戦国時代の本質を映す。

『闘戦経』の思想と戦国乱世 ― 日本最古の兵法書は武将たちにいかに受容されたか

序論:忘れられた兵法書『闘戦経』― その価値と謎

『闘戦経』(とうせんきょう)は、平安時代末期、博学多才の公卿として知られる大江匡房(おおえのまさふさ)によって著されたと伝わる、現存する日本最古の独自の兵法書である 1 。その構成は全53章の短い章句から成り、攻城戦や籠城戦といった具体的な戦術論よりも、兵としての精神、理念、そして心法を説くことに主眼が置かれている 3 。伝承によれば、鎌倉幕府の御家人や文官たちに愛読され、後世の武士道精神の源流の一つと見なされてきた 1 。

しかし、その輝かしい出自とは裏腹に、『闘戦経』は日本の歴史上、最も兵法が希求されたであろう戦国時代において、その存在感をほとんど示すことがない。中国の『孫子』が武田信玄をはじめとする数多の武将に読まれ、その戦略・戦術が戦場で実践されたのとは対照的に、『闘戦経』は「幻の兵書」とも称されるほど、歴史の表舞台から姿を消しているように見える 3 。

本報告書の中心課題は、この歴史的な謎を解明することにある。なぜ「日本最古の兵法書」は、戦国乱世の武将たちに顧みられなかったのか。この問いを探求するため、本報告書ではまず『闘戦経』の思想的特質を、特に『孫子』との比較を通じて明らかにする。その上で、戦国時代の主流であった軍事思想と『闘戦経』の理念がいかに乖離していたかを検証し、上杉謙信や武田信玄といった代表的な武将の思想と行動規範に、本書の精神がどのように関連し、あるいは影響を与えなかったのかを徹底的に分析する。

この考察を通じて、一つの重要な視座が浮かび上がる。それは、『闘戦経』の歴史的価値は、戦国時代におけるその「影響」ではなく、むしろその「不在」によって逆説的に証明されるという点である。戦国時代は、実力主義と下剋上が支配する時代であり、敵を欺き、奇策を用いてでも勝利を追求する『孫子』の「詭道」思想が時代の要請に合致していた。これに対し、『闘戦経』が説く「誠」や「真鋭」といった正攻法の理想主義は、乱世の過酷な現実とは相容れない側面があった。したがって、『闘戦経』が戦国時代に広く受容されなかったという事実は、単なる伝播の問題に留まらず、当時の武将たちの価値観や時代精神そのものを映し出す鏡として機能する。その「不在」の理由を突き詰めることこそが、『闘戦経』の思想的特質と戦国時代の本質を、より深く浮き彫りにする鍵となるのである。

第一部:『闘戦経』の核心 ― その思想的源流と特質

第一章:著者・大江匡房と平安後期の時代背景

『闘戦経』の思想を理解するためには、まずその著者とされる大江匡房という人物と、彼が生きた時代を把握する必要がある。大江匡房(1041-1111)は、学問を家業とする名門公家・大江氏に生まれ、後三条、白河、堀河という三代の天皇に侍読(教育係)として仕えた、平安時代後期を代表する大学者であった 5 。彼の専門は漢学や有職故実であり、武人としての経歴を持つ人物ではない 4 。

彼が生きた11世紀後半から12世紀初頭は、日本史における大きな転換期であった。中央では藤原氏の摂関政治が陰りを見せ、院政が始まる一方で、地方では武士階級が着実に力を蓄え、朝廷の権威を揺るがす軍事貴族として台頭し始めていた。このような、旧来の秩序が揺らぎ、新たな武の力が社会の動向を左右し始めた過渡期にあって、朝廷の側から「武」や「兵法」の本質を問い直し、国家の秩序を再定義しようとする動機が匡房にあったと推察される。

この時代背景は、『闘戦経』が持つ特異な性格を規定している。本書は、戦場で血肉を削る武家の手による実戦の記録や教訓ではなく、朝廷の兵家、すなわち国家鎮護を担う公家が著した兵法書である 4 。そのため、個別の戦闘技術よりも、国家の安寧や秩序の維持といった、より大局的で理念的な「武」のあり方を説くことに重きが置かれている。また、大江家は遣唐使がもたらした『孫子』や『六韜』『三略』といった中国の兵法書を代々管理・研究する家でもあった 10 。匡房自身もそれらの兵法に深く通暁しており、『闘戦経』は、大陸の兵法知識を咀嚼した上で、日本の国情や精神風土に合わせた独自の思想を構築しようとした、知的な試みの産物であったと言えよう。

第二章:「詭道」に対する「真鋭」―『孫子』との思想的対峙

『闘戦経』の思想的立場を最も鮮明に示しているのが、中国兵法の最高峰『孫子』に対するその独特な距離感である。本書を納めたとされる函には、金文で「闘戦経は孫子と表裏す」と記されていたという 1 。この「表裏す」という言葉は、単なる対立関係ではなく、相互に補完し合う不可分な関係を示唆している。すなわち、『孫子』が戦略・戦術という外面的な「術」を説くのに対し、『闘戦経』は兵としての精神・理念という内面的な「心」を説く。この両者を学び、体得して初めて、真の将帥たり得るというのが、大江家に伝わる兵法の根幹思想であった 1 。

この思想的対峙の核心は、戦いにおける根本理念の違いにある。『孫子』の思想は「兵は詭道なり」(戦いとは、敵を欺くことである)という一句に集約される 4 。一方で『闘戦経』は、これを日本の国風には合わないとし、「『闘戦経』は真鋭を説く、これ日本の国風なり」と高らかに宣言する 10 。「真鋭」とは、偽りのない真実に基づいた、鋭く純粋な力や精神性を指す。これは、ただ勝利すれば良いという結果主義ではなく、いかにして勝ち、いかにして生きるかという、武人のあり方そのものを問う道徳的な価値観を内包している 2 。

『闘戦経』は、戦場における儒教的な仁義を「鼓頭に仁義無く」と否定する現実的な側面も持ち合わせている 4 。しかし、それはあくまで勝利を目的とする謀略家を肯定するものではない。むしろ、謀略に長けた者は精神面では劣るとし、純粋な精神性の価値を説いている 1 。この二つの兵法書の思想的差異を整理すると、以下の表のようにまとめることができる。

|

項目 |

『闘戦経』の思想 |

『孫子』の思想 |

|

基本理念 |

「誠」「真鋭」 10 |

「詭道」(欺瞞) 4 |

|

勝利の定義 |

正々堂々とした勝ち方、生き方の追求 2 |

戦わずして勝つことを理想とし、実利的な勝利を最優先 15 |

|

将帥の理想像 |

決断力と徳を備えた智者 4 |

計略に長け、敵の意表を突く者 16 |

|

対敵姿勢 |

正攻法。「狐を以て狗を捕へんか」(道理にかなった手段を尊ぶ) 2 |

奇正の運用。欺瞞、奇襲、情報戦の活用 17 |

|

死生観 |

「死と生とを忘れ、死と生との地を説け」(死すべき場所か否かを問う) 4 |

「死生の地、存亡の道」(国家存亡に関わる合理的判断の対象) 15 |

|

評価 |

『孫子』は精神面を説かないと指摘 4 |

戦争のあらゆる側面を網羅する包括的な兵法書として評価 15 |

このように、『闘戦経』は『孫子』の戦術的有効性を認めつつも、その精神的基盤である「詭道」に対して明確な一線を画し、日本独自の価値観に基づいた兵法の確立を目指した書物であった。

第三章:日本独自の武と死生観

『闘戦経』が提示する思想は、『孫子』との対比においてだけでなく、その根底に流れる日本古来の宇宙観や死生観においても独自性を示している。本書の冒頭は、「我が武なるものは天地の初めに在り、しかして一気に天地を両つ。雛の卵を割るがごとし」という壮大な一節で始まる 2 。ここで語られる「武」は、単なる戦闘技術や腕力を意味しない。それは、混沌とした宇宙に秩序をもたらし、天と地を分かち、生命を生み出す根源的な創造の力として位置づけられている。

この思想は、「武」という漢字が「矛を止める」と解字されることとも響き合う 2 。すなわち、「武」の本質は破壊や殺戮にあるのではなく、争いを収め、平和を保ち、社会に秩序を創造することにあるという理念である。この考え方は、個々の戦闘の勝敗を超え、国家統治の根本原理にまで昇華されている。

また、『闘戦経』は、極めて日本的な死生観を反映している点でも注目に値する。本書には、「死を説き生を説いて、死と生とを弁ぜず。而して死と生とを忘れて、死と生との地を説け」という象徴的な一節がある 4 。これは、生とは何か、死とは何かといった形而上学的な問いに深入りすることを避け、むしろ武人として「死ぬべき場所(死地)」と「生きるべき場所(生地)」を的確に見極める実践的な判断こそが重要であると説くものである。この思想は、いたずらに生に執着せず、大義のためには死をも恐れない「潔さ」を重んじる、後の中世武士の価値観の萌芽を明確に示している 4 。それは仏教的な無常観の影響を受けつつも、より実践的で行動的な武人の精神性を形作った、日本独自の死生観の表出と言えるだろう。

第二部:戦国乱世と『闘戦経』― 理想と現実の相克

第一章:戦国武将の兵法 ―『孫子』全盛の時代

戦国時代は、およそ150年にわたり日本列島が戦乱に明け暮れた時代である。この時代を生き抜く武将たちにとって、兵法は単なる教養ではなく、自らの家と領国、そして命運を左右する死活問題であった。彼らがこぞって手にしたのは、日本の古典である『闘戦経』ではなく、中国大陸から渡来した兵法書、特に『孫子』『呉子』などを含む『武経七書』であった 21 。

その影響の大きさは、甲斐の虎・武田信玄が掲げた「風林火山」の軍旗に象徴される 24 。これは『孫子』軍争篇の一節「其の疾きこと風の如く、其の徐かなること林の如く、侵掠すること火の如く、動かざること山の如し」から採られたものであり、中国兵法が当時の武将たちにいかに深く浸透していたかを物語っている。彼らは『孫子』から、具体的な戦術のみならず、情報戦の重要性(「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」)や、戦わずして勝つことの理想、そして何よりも実利に基づいた冷徹な戦略思考を学んだ 19 。

この時代精神の根底には、「下剋上」という過酷な現実があった。主君を討ち、同盟を反故にすることが日常茶飯事であったこの時代において、正々堂々とした戦いだけでは生き残ることはできなかった。『孫子』が説く「詭道」、すなわち謀略、奇襲、情報操作といった欺瞞の術は、このような乱世を勝ち抜くための極めて実践的で有効な指針であった 29 。

このような時代状況を鑑みると、『闘戦経』が受容されなかった理由はより明確になる。『闘戦経』が説く「誠」や「真鋭」といった理想主義は、戦国武将たちのリアリズムとは根本的に相容れなかったのである。通常、社会の理想や規範は、たとえ守られなくとも「建前」として機能することがある。しかし、戦国時代の文献や武将の言行録において、『闘戦経』的な理想、すなわち詭道を否定し真実を尊ぶ思想が、建前として語られることさえ極めて稀である。これは、戦国大名にとっての「大義」や「正義」が、あくまで自らの行動を正当化し、他勢力を糾合するための政治的プロパガンダであったことを示唆している。その根底にあるのは、領土拡大と家名存続という徹底した実利主義であり、手段の純粋性を問うような内面的な道徳律は、彼らの政治的リアリズムの前ではほとんど意味をなさなかった。結果として、『闘戦経』は、武将たちの実利的な「本音」の指針(『孫子』)にも、政治的な「建前」の道具にもなり得ず、思想的な影響力を持たないまま、歴史の潮流から取り残されたと考えられる。

第二章:上杉謙信と『闘戦経』― 思想的共鳴と「義」の戦い

戦国時代において、主流であった実利主義とは一線を画し、特異な思想と行動で知られる武将がいる。越後の龍、上杉謙信である。彼が『闘戦経』を直接読んだという確たる史料は存在しない。しかし、彼の生き様と戦いの哲学は、『闘戦経』が説く理想と驚くほど強く共鳴している。

謙信の行動原理は、一貫して「義」にあった 30 。彼は私利私欲のためではなく、信義を破り、秩序を乱す者に対して天道に代わって罰を与えるという信念のもとに戦った。その最も有名な逸話が、宿敵である武田信玄の領国が塩不足に苦しんだ際、「自分は塩で敵を苦しめるようなことはしない」として塩を送ったとされる「敵に塩を送る」の美談である 33 。また、北条氏に追われた関東管領・上杉憲政を保護し、その「義」のために幾度となく関東へ出兵した行動も、彼の信念を象徴している 34 。

このような彼の特異な思想は、幼少期に菩提寺である林泉寺で受けた厳しい禅の修行と、軍神・毘沙門天への深い信仰心にその源流を求めることができる 30 。彼は自らを毘沙門天の化身と信じ、「強きを挫き、弱きを助く」ことを自らの使命としていた 32 。この姿勢は、『闘戦経』が説く、秩序の維持者としての「武」のあり方や、偽りのない「真鋭」の精神と軌を一にする。

謙信の軍学は、後に「越後流」として体系化されるが、その特徴は衆生済度や慈悲といった仏教思想を軍法の中に取り入れている点にある 35 。これは、術策に偏重した他の軍学とは一線を画すものであり、具体的な影響関係は証明できないものの、その思想的系譜は『闘戦経』に通じるものと解釈する余地がある。上杉謙信は、まさに戦国乱世に現れた、『闘戦経』の理想を体現するかのごとき武将であった。

第三章:武田信玄の合理主義と上杉謙信の理想主義

上杉謙信の理想主義と好対照をなすのが、甲斐の虎・武田信玄の徹底した合理主義である。信玄は『孫子』を深く学び、その教えを自らの戦略・戦術の根幹に据えた武将であった 15 。彼の思想は、「戦いは五分の勝利を上と為す」という言葉に端的に表れている 38 。これは、敵を完膚なきまでに叩き潰す完全勝利よりも、自軍の損害を抑え、次の戦いに備える現実的な判断を重んじる姿勢であり、『孫子』の非戦・不敗の思想に通じる。

信玄はまた、情報収集を極めて重視し、全国に張り巡らせた間諜網から最新の情報を得ていたとされ、戦場では魚鱗の陣など、戦況に応じた柔軟な陣形を駆使した 29 。彼の戦い方は、感情や理想に流されることなく、常に冷静な計算と合理性に基づいていた。

この二人の思想的対立が最も激しく火花を散らしたのが、計五度にわたって繰り広げられた川中島の戦いである。この一連の合戦は、単なる信濃の覇権を巡る領土紛争という側面だけでなく、二人の兵法思想の衝突として捉えることができる。謙信の出兵目的が、信玄に追われた信濃の旧領主を助けるという「義」に基づいていたのに対し、信玄の目的は信濃を完全に平定するという明確な領土的野心であった 34 。第四次合戦における謙信自らの一騎打ちの伝説に象徴されるように、謙信の戦いには理想に殉じようとする情熱的な側面が見られる 34 。それに対し、信玄は常に戦局全体を俯瞰し、有利な状況を作り出すことに腐心した。この鮮やかな対比は、まさに『闘戦経』が説く理想主義と、『孫子』が説く現実主義が、戦国の野に具現化した姿であったと言えよう。

第四章:『闘戦経』は戦国武将に読まれたのか? ― 影響の実証的検証

では、思想的な共鳴が見られる上杉謙信は別として、『闘戦経』は他の戦国武将たちに全く読まれなかったのであろうか。その影響を実証的に検証すると、その可能性は極めて低いと言わざるを得ない。

『闘戦経』の伝播経路として、大江家から楠木正成に秘伝として伝授されたという伝承が残っている 11 。これが事実であれば、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけては、一部の武家の間で受容されていた可能性を示唆する。しかし、時代が下り、戦国時代になるとその痕跡は途絶える。例えば、武田家の軍学を集大成したとされる『甲陽軍鑑』には、『孫子』をはじめとする中国兵法への言及は数多く見られるものの、『闘戦経』の名は一切登場しない 41 。これは、少なくとも戦国軍学の主流であった甲州流の系譜に、『闘戦経』が存在しなかったことを強く示唆する。

現存する写本がわずか9冊と極めて少なく、それらが大正15年(1926年)に海軍兵学校に寄贈されるまで、特定の家系で秘蔵されてきた可能性が高いことも、広範な流布がなかったことを裏付けている 4 。

『闘戦経』が戦国武将に受容されなかった理由は、複合的であるが、改めて以下の三点に集約できる。第一に、 出自の問題 である。武家の棟梁ではなく、公卿の手による兵法書という出自が、実戦を第一とする武将たちには馴染まなかった可能性がある 4 。第二に、

内容の抽象性 である。具体的な戦術よりも精神論に重きを置く内容は、日々の合戦で即物的な成果を求める時代の要求に応えにくかった 12 。そして第三に、そしてこれが最大の理由であるが、

時代精神との不一致 である。前述の通り、「詭道」を否定し「誠」を尊ぶ理想主義は、裏切りと謀略が渦巻く下剋上の現実とはあまりにも乖離していたのである。

結論:『闘戦経』の思想史的意義と現代への継承

本報告書は、「戦国時代」という視点から『闘戦経』を徹底的に調査・分析した。その結論として、『闘戦経』は、戦国時代において実用的な兵法書として広く機能したとは言い難い、という事実が明らかになった。その理想主義的な思想は、下剋上の実利主義とは相容れず、歴史の主流から外れた存在であった。

しかし、その価値は決して低いものではない。むしろ、『闘戦経』は、戦国時代の主流であった価値観を映し出す「反面教師」として、また、その思想的潮流から逸脱した上杉謙信のような例外的な武将の行動原理を理解するための補助線として、独自の思想史的意義を持つ。それは、戦国武将たちが何を重視し、何を切り捨てたのかを浮き彫りにする、貴重な思想的座標軸なのである。

戦国乱世が終わり、徳川幕府による泰平の世が訪れると、『闘戦経』は新たな光を当てられることになる。山鹿素行といった江戸時代の儒学者たちは、もはや実戦の術としてではなく、武士の道徳や倫理を規定する「士道」の源流として本書を再評価した 11 。この歴史は、『闘戦経』が内包する精神的・哲学的側面が、時代の要請に応じて異なる形でその価値を見出されてきたことを示している 3 。

そしてその価値は、現代においても失われてはいない。「詭道」に頼らず「誠」を貫く姿勢、目先の利益よりも大局的な秩序や理念を重んじる思想、そしていかに勝ち、いかに生きるかを問う道徳的な態度は、現代のビジネスにおけるリーダーシップ論や組織論にも通じる普遍的な示唆を与えている 45 。『闘戦経』は、単なる古の兵法書ではなく、いかにして組織を率い、いかにして困難な時代を乗り越えるかという、現代にも通じる「人の道」を問いかける不朽の古典として、今なお我々に多くの学びを与え続けているのである。

引用文献

- 闘戦経とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C

- 日本人は『孫子』より『闘戦経』に学べ! 日本最古の兵書が教える〝勝ち戦〟の原則 https://www.chichi.co.jp/web/20181001tousenkyou/

- 『孫子』に匹敵する日本最古の兵書があった!『日本人の闘い方』 | 致知出版社 公式サイト https://www.chichi.co.jp/special/nihonjin_no_tatakaikata/

- 闘戦経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B1%9F%E5%8C%A1%E6%88%BF#:~:text=%E5%A4%A7%E6%B1%9F%E5%8C%A1%E6%88%BF%EF%BC%88%E6%97%A5%E8%AA%9E%EF%BC%9A%E5%A4%A7%E6%B1%9F%E5%8C%A1%E6%88%BF,%E4%B8%8A%E6%A6%9C%EF%BC%8C%E6%9B%BE%E4%BB%BB%E6%9D%B1%E5%AE%AE

- 大江匡房 | 兵庫ゆかりの作家 | ネットミュージアム兵庫文学館 - 兵庫県立美術館 https://www.artm.pref.hyogo.jp/bungaku/jousetsu/authors/a2012/

- 太宰府歴史人物 大観⑧ 太宰府と大江匡房 – お知らせ|二日市温泉大観荘 https://www.daikanso.co.jp/wp/archives/399

- 知られざる平安時代の超人に光をあてたマジカル伝記 『神を創った男 大江匡房』加門七海インタビュー【お化け友の会通信 from 怪と幽】 | カドブン https://kadobun.jp/feature/readings/entry-67637.html

- 大江匡房- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E6%B1%9F%E5%8C%A1%E6%88%BF

- 日本人の闘い方 - 致知電子版 https://magazine.chichi.co.jp/articles/4630268909/

- わが国の情報史(10) - インテリジェンスの匠 http://atsumori.shop/archives/344

- 闘戦経|弓削彼方 - note https://note.com/yugekanata/n/nf30437952751

- 闘戦経 武士道精神の原点を読み解く : 家村和幸 | HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/artist_%E5%AE%B6%E6%9D%91%E5%92%8C%E5%B9%B8_000000000402497/item_%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C-%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%82%B9%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F_4322131

- 闘戦経: 武士道精神の原点を読み解く - 家村和幸 - Google Books https://books.google.com/books/about/%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C.html?id=womhpwAACAAJ

- ナポレオンの愛読書?武田信玄が心酔していた?現代ビジネスにも使える『孫子』の思想 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/133793/

- 孫子の兵法 完全版 https://main-omega.ssl-lolipop.jp/book/sonshi_strategy.htm

- 現代に伝わる4種類の『孫子』の翻訳と解説です。 - researchmap https://researchmap.jp/theartofwar/others/43679180/attachment_file.pdf

- 兵法とは何か【CGS 家村和幸 闘戦経 第22回】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kcKXHWz9yos

- 「孫子」には何が書いてあるの?(2) 戦争を考える「基本条件」 https://sangokushirs.com/articles/195

- 太古の兵法書『孫子』は最強のビジネス書!今こそ「不敗の戦略」を学べ - ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/257015

- 第2回「兵法書に見る忍術」(前期) - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2024/2024-2.html

- 代表的な兵法書は何?|弓削彼方 - note https://note.com/yugekanata/n/n25d8723135d6

- 戦国武将と「武経七書」 https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/21249/files/AA11649321_20_05.pdf

- 風林火山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1

- 孫子の兵法 【全13章の解説と歴史・歴史地図付き】 - 中国語スクリプト http://chugokugo-script.net/rekishi/sonshinoheihou.html

- 孫正義氏、ビル・ゲイツ氏も愛読!『孫子』が最強のビジネス書である理由 - ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/257014

- 和を尊んだ中国の兵法書『呉子』が教えるもの|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-082.html

- 「勝つための学び直し」ビジネス戦略論を読み解く⑤〜孫子の兵法 - TOMORUBA (トモルバ) https://tomoruba.eiicon.net/articles/2077

- 月: 2018年8月 - インテリジェンスの匠 http://atsumori.shop/archives/date/2018/08

- 武将と仏教の関係/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/59179/

- 上杉謙信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1

- 上杉謙信(うえすぎ けんしん) 拙者の履歴書 Vol.5 ~義の如く生き、龍の如く戦いたり - note https://note.com/digitaljokers/n/n588e68d2cbb6

- 戦国武将と食~上杉謙信/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90455/

- 知略に富み、義を重んじた戦国武将・上杉謙信公 kensinyukarinochijoetsu - 上越観光Navi https://joetsukankonavi.jp/kensinyukarinochijoetsu/

- 越後流(エチゴリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E6%B5%81-445138

- 越後流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E6%B5%81

- 名君・家康をつくった『六韜(りくとう)』の教え|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-045.html

- 武田信玄|戦国最強の甲斐の虎 - SAMURAI MUSEUM https://www.samuraimuseum.jp/blog/takeda2.html

- 「魚鱗の陣」や「鶴翼の陣」とは?|三方ヶ原の戦いで家康・信玄が使った陣立【戦国ことば解説】 https://serai.jp/hobby/1125778

- 『戦国最強』武田信玄|桶狭間の戦いの頃、何をしていた?将軍も騙された恐ろしすぎる軍略 #どうする家康 #どうする予習 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=LiNUrs7A8oE

- 甲陽軍鑑 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 甲陽軍鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 山鹿流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81

- 孫子のかくれんぼ - 日本女子大学学術情報リポジトリ https://jwu.repo.nii.ac.jp/record/2977/files/KOME_54_25.pdf

- Audible版『改訂 ビジネスリーダーのための『闘戦経』日本最古の兵書が導く経営の原理原則(22世紀アート) 』 | 臼杵 昌美 https://www.audible.co.jp/pd/%E6%94%B9%E8%A8%82%E3%80%80%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8E%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C%E3%80%8F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9C%80%E5%8F%A4%E3%81%AE%E5%85%B5%E6%9B%B8%E3%81%8C%E5%B0%8E%E3%81%8F%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%8E%9F%E5%89%87%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%92%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%89-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0BRSKQ7HT

- 日本最古の戦術書『闘戦経』とドラッカーのマネジメント論:現代のリーダーシップに活きる教訓 https://note.com/noted_ibis3004/n/n8922a49e0c62

- 福田 晃市 (Kouichi Fukuda) - マイポータル - researchmap https://researchmap.jp/theartofwar